Этнические процессы в среде современного мордовского населения Заволжья

Автор: Корнишина Галина Альбертовна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4 (32), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы современные этнические процессы в среде мордовского населения, проживающего на территории Заволжья, а именно - в Самарской и Оренбургской областях. Рассматриваются история формирования исследуемой этнотерриториальной группы, ее этнодемографическая структура, анализируются тенденции развития этноязыковых и этнокультурных процессов мордовского населения указанного региона. Все это позволяет выявить характер расселения мокши и эрзи в Заволжье, тенденции изменения численности данной группы мордвы, а также механизмы формирования и сохранения в ее среде национального самосознания и такого его базового феномена, как национальная идентичность. Также показана роль мордовских национально-культурных общественных организаций Самарской и Оренбургской областей в деле сохранения и развития этнической культуры, что оказывает благотворное влияние на духовно-нравственное воспитание людей, формирование атмосферы взаимопонимания, сотрудничества и терпимости.

Мордовский этнос, расселение, этнодемографическая структура, численность, межэтнические браки, этническая идентификация, урбанизация, национальная школа, национально-культурные организации

Короткий адрес: https://sciup.org/14721024

IDR: 14721024 | УДК: 39.316.4(=511.152)

Текст научной статьи Этнические процессы в среде современного мордовского населения Заволжья

IIn the article the analysis of modern ethnic processes among the Mordovian population living on the territory ofTrans-Volga region namely, namely – in Samara and Orenburg regions. The author describes the history of formation of ethno-territorial group and its ethno-demographic structure, also she analyzes trends in the development of ethno-linguistic and ethno-cultural processes in the environment ofthe Mordovian people ofthe region. All this allows to identify the nature ofdispersal of Moksha and Erzya in the Trans-Volga region, the trend of changes in the number ofthis group of Mordovians, and the mechanisms offormation andpreservation ofnational identity. The author shows the role ofthe Mordvinian national-cultural public organizations of Samara and Orenburg regions in preserving and developing ethnic culture that has a beneficial effect on spiritual and moral education of people, creating the atmosphere ofmutual understanding, cooperation and tolerance.

Заволжье (Самарская и Оренбургская области, южные районы Республики Татарстан) является крупным ареалом расселения мордвы. Перепись 2010 г. зафиксировала здесь 114 129 человек мокши и эрзи (65 447 – в Самарской, 38 682 – в Оренбургской и около 10 000 – в южной части Татарстана) [4].

Большинство мордовского населения Заволжья составляет эрзя. Часто мокша и эрзя селились на данной территории в одних селениях, что не встречалось на территории Мордовии. Преобладание эрзянского населения послужило причиной постепенного перехода мокши на эрзянский язык, а затем и к смене ею национальной идентичности. Еще М. Е. Евсевьев во время экспедиции 1914 г. в Самарскую губернию отмечал, что в с. Сенькино (Ерзовка) и Клявлино Бугульминского уезда вместе жили эрзя и мокша, но мокша постепенно переходила на эрзянский язык и меняла национальное самосознание: «мокша теперь говорит больше по-эрзянски», «мок-шаны... теперь стали эрзя» [8, л. 98]. В эрзянском селе Багана Шенталинского района до сих пор сохраняется название улицы «Мок-шо» [7, c. 12]. По утверждению старожилов, здесь раньше жили мокшане. Очевидно, малочисленные мокшанские группы в этих селах постепенно слились с более многочисленными группами эрзи. Лишь в отдельных селениях, как например в с. Пронькино Бугурусланского района Оренбургской области, в результате совместного проживания мокши и эрзи образовался своеобразный языковой симбиоз, сформировался смешанный диалект.

Первые сведения о проникновении мордвы на левобережье Средней Волги относятся к середине ХIV в., когда согласно жалованной грамоте татарского хана Сафая 1350 г. мордве д. Уреня Казанского уезда были пожалованы бортные ухожаи (участки) на левой стороне Волги. В 1600 г. права на них были подтверждены грамотами Бориса Годунова [5, с. 52]. На основании этого можно предположить, что мордва вначале имела на левобережье Волги бортные ухожаи и участки для сенокоса. Позднее она стала там обрабатывать землю «наездом», хотя уже в ХIV–ХVI вв. между верхним течением Суры и Волги и на Самарской Луке были и отдельные мордовские поселения. Об этом свидетельствует местоположение Муранско-го (мокшанского) и Барабашинского (эрзянского) могильников.

Возникновению постоянных поселений на левобережье препятствовали набеги кочевников – калмыков и башкир. По этой причине основной приток мордовского населения в Заволжье происходил в ХVII– ХVIII вв., когда здесь возводились укрепленные линии и строились города-крепости, что сделало проживание населения на данной территории сравнительно безопасным. Важной причиной массовых миграций мордвы в тот период стал недостаток свободных земель. Это было вызвано тем, что на коренной территории ее расселения часть земель была отдана правительством помещикам и монастырям, а также ростом численности самого мордовского населения. Влияние на развитие переселенческого движения оказали также рост различных податей и развернувшаяся христианизация мордвы.

Наиболее значительные группы мордвы переселялись в Заволжье с северо-запада и запада: из Нижегородского, Арзамасского, Алатырского, Симбирского и Казанского уездов, т. е. главным образом из районов расселения эрзи. Со второй половины ХVIII в. в заселении лесостепных районов Заволжья приняла участие и мордва Пензенско-Саратовского края. В этот период мордва старалась селиться отдельно от русских, татар и чувашей, кроме «служилых инородцев», которые жили в этнически смешанных селениях. Примером может служить группа мокшанско-русских селений в границах бывшего Ставропольского уезда, (к северу от Самарской Луки (Нижнее и Верхнее Санче-леево, Лопатино, Узюково, Подстепки). Они образовались в результате переселения сюда группы служилого мокшанского населения, которое относилось к группе так называемых городовых казаков. Принадлежность к данному сословию оказало влияние на отдельные сферы их жизнедеятельности. В частности в их среде довольно рано исчезает национальный костюм, у них распространен казацкий песенный фольклор. Наряду с этим надо отметить, что до последнего времени они довольно стойко сохраняли свое национальное самосознание, а также основные элементы религиозно-обрядовой культуры.

Миграция мордвы в Заволжье продолжалась и в XIX в., но если для ХVII–ХVIII вв. было характерно заселение северных уездов, то в XIX в. – южных. При этом мордва здесь не образовывала новых поселений, а оседала в уже имевшихся. Согласно данным переписи 1897 г., численность мордвы в Заволжье достигла примерно 319 тыс. человек, что составило 25 % от всего мордовского населения страны [6, c. 27].

В начале ХХ в. также отмечается переселение отдельных групп мордвы в Заволжье. Особенно интенсивным оно было в период до 1917 г. По мнению В. И. Козлова, максимальное число переселенцев из большинства губерний правобережья приходится на 1912 – 1914 гг., что связано с неурожаем и голодом, поразившим населения правобережья в 1911 г. С 1920-х гг. ситуация кардинально переменилась, в губерниях левобережья прирост мордовского населения уменьшился. Причиной этого стали Гражданская война, а также голод 1921 г., сказавшийся особенно сильно в данном регионе.

Согласно данным переписи населения 1926 г., общая численность мордвы в стране составляла 1 340 тыс. человек, из числа которых в коренном регионе расселения мордвы, по подсчетам В. И. Козлова, находилось 523,5 тыс. человек (39 %), в Заволжье – 345,4 тыс. человек (около 26 %) [6, c. 46].

Общий характер расселения мордвы в Заволжье с конца XIX в. до 1926 г. изменился довольно слабо. Новые мордовские поселения (выселки, хутора и др.) образовывались, как правило, вблизи старых поселений, а это приводило лишь к частичному изменению этнических границ. Новые группы мордовских переселенцев в конце XIX – начале XX в. прибывали главным образом в южную часть Заволжья. Однако приток в эти районы русских переселенцев был более значительным, поэтому некоторые ареалы мордвы здесь даже сократились.

В начале 1930-х гг. поселения, в которых проживала мордва Заволжья, в основном входили в состав девяти районов Средне-

Волжского края (табл. 1). Средневолжский край (1929–1936 гг.) с центром в г. Самаре был создан на основе Средневолжской области (создана в 1928 г.). В него входили территории Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, большая часть Самарской и небольшие части Рязанской и Нижегородской (с мордовским населением) губерний, а также Мордовский округ, который 10 января 1930 г. был преобразован в Мордовскую АО.

Наиболее высокий процент мордовских селений был в Клявлинском районе (50,0 %). Самое большое количество сел со смешанным русско-мордовским населением было в Красноярском районе. Наиболее крупными из них были Большая Каменка (в 407 дворах проживали 2 028 человек) и Сухие Овраги (в 373 дворах насчитывалось 2 902 человека). В Челно-Вершинском районе зафиксировано 3 мордовско-чувашских села, наиболее крупные – Чувашское Урметьево (302 двора, 1 547 жителей) и Тимяшево (261 двор, 1 286 жителей) [11, c. 191–193].

Подавляющая масса мордовского населения проживала в сельской местности, где она составляла большинство жителей. Урбанизация мордвы еще не приобрела широкого размаха: число мордовских горожан по стране на 1926 г. составляло немногим

Таблица 1 / Table 1

Количество мордовских населенных пунктов Средневолжского края к 1931 г.

(таблица cоставлена по: Список населенных пунктов Средне-Волжского края. – Самара, 1931) /

The amount of the Mordovian populated settlements of the Middle Volga region in 1931 (The table is formed on: the list of the Middle Volga region. – Samara, 1931)

|

№ п/п |

Район / Region |

Всего населенных пунктов / Total number of the populated settlements |

Из них мордовских / Mordovian only |

В том числе / Including |

|

|

мордовско-русских / Mordovian-Russian |

мордовско-чувашских / Mordovian-Chuvashin |

||||

|

1 |

Борский / Borsky |

177 |

7 |

3 |

– |

|

2 |

Бугурусланский / Buguruslansky |

334 |

34 |

2 |

– |

|

3 |

Клявлинский / Klyavlinsky |

123 |

61 |

– |

– |

|

4 |

Кошкинский / Koshkinsky |

335 |

43 |

– |

– |

|

5 |

Красноярский / Krasnoyarsky |

296 |

31 |

22 |

– |

|

6 |

Кинель-Черкасский / Kinel-Cherkassky |

204 |

37 |

– |

– |

|

7 |

Ставропольский / Stavropolsky |

99 |

9 |

6 |

– |

|

8 |

Сталинский / Stalinsky |

228 |

35 |

1 |

– |

|

9 |

Челно-Вешинский / Chelno-Veshinsky |

117 |

8 |

6 |

3 |

|

Всего / Total number |

1 918 |

265 |

40 |

3 |

|

более 28 тыс. человек (2,1 %), причем доля их, как и ранее, была наименьшей в коренном регионе (в Пензенской губернии – 0,6 %) и несколько большей в Заволжье (в Самарской губернии – 1,3 %; в Оренбургской – 3,0 %). Довольно крупная группа мордвы была на 1926 г. в г. Самаре (около 1,1тыс.человек);уместноотметитьещеболее крупную группу мордвы в г. Москве (свыше 1,3 тыс. человек) [6, c. 49].

В начале 1934 г. был проведен ряд административных преобразований, затронувших Среднее Поволжье. Так, в составе СреднеВолжского края были созданы четыре мордовских национальных района, два из которых (Барановский – 46,6 % мордвы и Шемышей-ский – 70,1 % мордвы) были расположены южнее Мордовии, два (Боклинский – 57,0 % мордвы и Клявлинский – 57,7 % мордвы) – в Заволжье. К началу 1960-х гг. национальный статус этих районов был упразднен.

В конце 1934 г. из Средне-Волжского края выделилась Оренбургская область. К ней ото- шла почти четверть территории края, с более чем полуторамиллионным населением. 20 декабря 1934 г. было принято постановление о преобразовании Мордовской области в автономную Мордовскую республику.

После 1926 г. характер расселения мордвы в Поволжье, в том числе в Заволжье, изменился мало. Что касается численного состава, то с конца 30-х гг. XX в. наблюдается тенденция к уменьшению численности мордвы как в целом по стране, так и в Заволжье. К 1959 г. в этом регионе численность мокши и эрзи составила около 220 тыс. человек, что составило 19 % от ее общей численности (в 1926 г., несмотря на потери 1918 – 1921 гг., здесь ее было около 26 %) [6, c. 56].

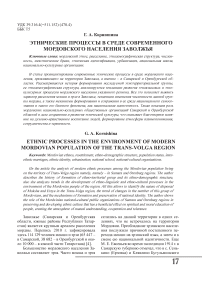

Некоторое увеличение мордовского населения произошло в Куйбышевской области к началу 1970-х гг., что было вызвано ее превращением в крупнейший промышленный центр СССР. Это вызвало приток мигрантов, что соответственно повлияло на численность мордовского населения в области. По

Рис. 1 / Picture 1

Динамика численности мордовского населения по данным всесоюзных и всероссийских переписей / The dynamics of number of the Mordovian population according to the data of the All-Union and All-Russian listing

№ 4 (32), 2015

данным переписи 1970 г., здесь насчитывалось 118,117 тыс. человек. Но в дальнейшем уменьшение численности мордвы в рассматриваемом регионе продолжилось вплоть до настоящего времени (рис. 1).

Наряду с уменьшением абсолютной численности мордовского населения в Заволжье, уменьшилась его доля и в общем числе населения расположенных здесь районов. Так, до 1979 г. мордва занимала второе место (3,8 %) после русских в структуре населения Куйбышевской области. В настоящее время, она стоит на четвертом месте после русских, татар и чуваш, и доля ее в общем населении Самарской области сократилась до 2,1 % [9].

Таким образом, одной из основных тенденций этнодемографических процессов у мордвы Заволжья является уменьшение ее численности. За период между переписями 2002 и 2010 гг. оно составило более 38 тыс. человек. Это связано с естественной убылью населения, вызванной сокращением рождае- мости, миграциями, а также с ассимиляционными процессами. Наличие их, в частности, подтверждается возрастанием среди мордвы данного региона числа людей, сменивших родной язык. Согласно материалам переписей, в 1989 г. в Самарской области их было 39,4 % от общей численности мордовского населения, в 2010 г. – 52,3 %, в Оренбургской области – соответственно 30,9 и 41,5 % [9].

Ассимиляционным процессам у мордвы, распространенной как в целом по стране, так и в Заволжье, способствует ряд причин. Одной из главных причин является дисперсность ее расселения. Как говорилось выше, уже в конце XIX – начале ХХ в. ни в одном из регионов Заволжья мордва не составляла большинство и, кроме того, часто проживала в этнически смешанных селениях. Так, в Исаклинском районе Самарской области, где мордва проживает в 24 селениях, чисто мордовскими являются 16, в 3 вместе с мордвой живут русские, в 2 – украинцы, в 1 – чуваши. В связи с тем, что в настоящее время русское

H у

3 .E й

6 Ci

Городское население тыс. чел. / The town population thous.

Сельское население тыс. чел. / The rural population thous.

Доля горожан-мордвы в общем количестве населения области / The share of Mordovian citizens in general amount of the population of the region

§

Z

s

T

Годы переписей / Years of the listing

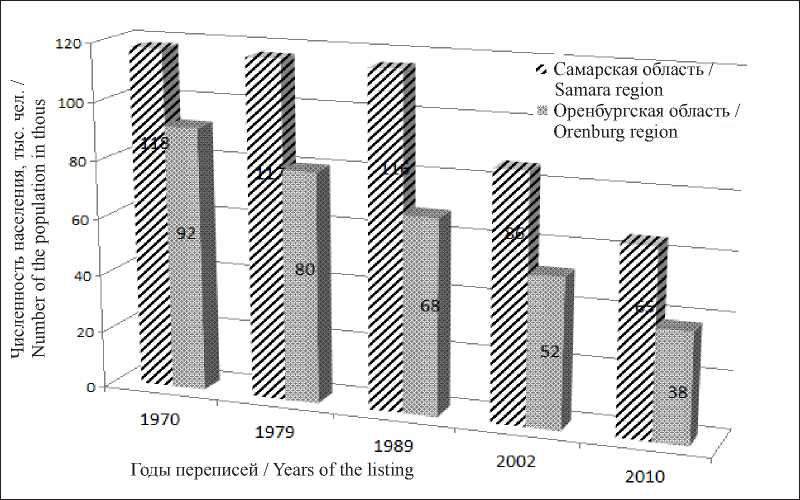

Рис. 2 / Picture 2

Изменение численности городского и сельского населения Самарской области по материалам всесоюзных и всероссийских переписей / Changing the number of town and rural population of Samara region on materials of the All-Union and All-Russian listing население преобладает в рассматриваемом регионе, многие смешанные селения, как правило, становятся русскими.

На сокращение численности мордвы большое влияние оказывают урбанизационные процессы, так как именно сельское население является важным компонентом воспроизводства этноса. Процент городского населения среди мордвы составил в 1959 г. 29,1, но если в Мордовской АССР он равнялся лишь 6,1, то за ее пределами был значительно выше. В Куйбышевской области горожане составляли среди мордвы 33,6 %, в Оренбургской – 19,1, в Башкирской АССР – 36,2 % [10]. В дальнейшем число мордвы-горожан неуклонно увеличивалось, что можно проследить на примере мордовского населения Самарской области (рис. 2).

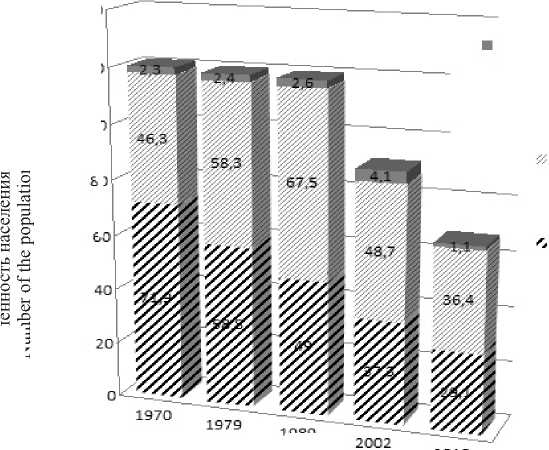

Важным фактором, влияющим на процессы ассимиляции, являются также межнациональные браки, которые широко распространены среди заволжской мордвы. Они стали довольно частыми уже в 20– 30-е гг. ХХ в. Так, в 1933–1935 гг. их процент у мордвы Заволжья был равен 11,7. Начиная с 50-х гг. ХХ в. их количество заметно возросло (рис. 3).

Подобные браки оказывают значительное влияние на этническую ориентацию детей. По нашим полевым данным, подавляющее большинство детей в мордовско-русских семьях (76,6 %) были записаны в похозяй-ственных книгах русскими. Национальная ориентация во всех прочих межэтнических брачных сочетаниях определяется по преобладающей в селении этнической группе.

Все вышеперечисленное оказывает существенное влияние на формирование самосознания мокши и эрзи Заволжья. Играет роль и ряд других факторов, таких, как недостаточное обеспечение обучения на родном языке, распространение прессы и печатной продукции Мордовского издательства, отсутствие национальных форм профессиональной культуры. Надо отметить, что в 20–30-е гг. ХХ в. в Заволжье активно внедрялась национальная школа, шла активная подготовка для нее педагогических кадров. В решении этой проблемы у мордвы огромную роль сыграли переведенные из г. Казани в

Рис. 3 / Picture 3

Соотношение однонациональных и межнациональных браков у мордовского населения Заволжья / The correlation of mononational and international marriages among the Mordovian population of Zavolzhiya

№ 4 (32), 2015

с. Малый Толкай Бугурусланского уезда (ныне Похвистневский район Самарской области) трехгодичные центральные мордовские учительские курсы, которые в 1922 г. были преобразованы в мордовский педтехникум. С 1920 по 1940 г. он выпустил более тысячи учителей для мордовских школ всей страны.

В конце 30-х гг. ХХ в. в связи с введением всеобщего обязательного образования началась политика расширения сферы функционирования русского языка как языка межнационального общения. До середины 50-х гг. русский язык преподавался в школе как предмет, а к 70-м гг. она уже полностью была переведена на русский язык обучения, родной язык остался лишь в качестве учебного предмета. Со временем во многих школах изучение родного языка прекратилось.

В 90-е гг. ХХ в. вместе с подъемом национального движения, ростом этнического самосознания в обществе изменилось отношение к образованию, оно начало рассматриваться как важнейший элемент национального возрождения. Среди мордовского населения увеличилось число людей, для которых передача родного языка и культуры через школьное образование стала своего рода потребностью. В качестве нового веяния можно отметить национальные классы, в которых этнокультурному компоненту в воспитательных и образовательных процессах и сегодня уделяется большое внимание. Часть родителей предпочитает отдавать детей, владеющих родным языком, именно в такие образовательные учреждения, где, по их мнению, можно получить дополнительные знания по истории и культуре своего этноса. Данный выбор делается вполне осознанно и связывается с ожиданиями позитивных результатов, которые могут в дальнейшем помочь в профессиональном, интеллектуальном и творческом росте их детей.

В настоящее время в Самарской области мордовский язык и литература преподаются как предмет и факультативно в Шента-линском, Похвистневском и Исаклинском районах. По данным Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, в Самарской области в 2010/2011 учебном году функционировало 26 таких школ [12, c. 156].

Надо отметить, что большое содействие в открытии дошкольных и школьных образовательных учреждений в Самарской и Оренбургской областях, в которых ведется преподавание родного языка, истории и культуры мордовского народа, в обеспечении их учебно-методической литературой, играют национально-культурные общественные организации. Наиболее активными из них являются Самарская и Оренбургская региональные общественные организации «Мордовского национально-культурного центра «Мастора-ва» («Земля-мать»). Большую работу в данном направлении проводит также Самарская городская эрзянская общественная организация «Лисьмапря» («Родник»), созданная в 2005 г. При ней функционирует фольклорный ансамбль «Килейле» («Березка»). Стало традицией проведение городского праздника «Од толонь чи» («День нового огня»).

Главным институтом, работающим в сфере реализации государственной национальной политики в Самарской области, стало государственное учреждение «Дом дружбы народов», созданный в 2001 г. Основными задачами деятельности учреждения являются: создание благоприятных условий для этнокультурного развития народов Самарской области; сохранение культур, языков, традиций и обычаев; формирование этнокультурной толерантности в региональном обществе; создание благоприятных условий для социокультурной адаптации мигрантов в области; упрочение общероссийской гражданской идентичности на основе соблюдения прав и свобод человека; создание условий для развития институтов гражданского общества. Ежегодно ГУ СО «Дом дружбы народов» проводит более 120 мероприятий, в которых участвуют около 50 тыс. человек. Соисполнителями в организации этих мероприятий являются учреждения и организации Самарской области [12, c. 169].

В 1996 г. министерства, комитеты и ведомства печати Республики Мордовия и Самарской области подписали Соглашение о взаимоотношениях издателей и потребителей национальной книги. Оно предусматривает сотрудничество в области издания и распространения общественной литературы, считая ее важным фактором культурного обогащения, сближения народов, развития наци- онального самосознания, обеспечения школ, сельских библиотек и отдельных граждан национальными изданиями. В рамках этого сотрудничества происходит обмен культурными достижениями, проведение книжных ярмарок, выставок, дней культуры, презентаций книг, встреч с писателями, развитие прямых связей между издательствами. Все это позитивно сказывается на возрождении и сохранении национальной культуры и формировании этнической идентичности [1; 2; 3].

Таким образом, национально-культурные объединения играют большую роль в сохранении и развитии современных форм этнической культуры, формировании этнической идентичности. Есть надежда, что это будет оказывать благотворное влияние не только на духовно-нравственное воспитание людей, создание атмосферы взаимопонимания, сотрудничества и терпимости, но и на улучшение демографической структуры мордовского населения Заволжья.

Список литературы Этнические процессы в среде современного мордовского населения Заволжья

- Арсентьев Н. М. Идея единения народов в стратегии современной национальной политики Российской Федерации/Н. М. Арсентьев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2012. -№ 2. -С. 6-11

- Арсентьев Н. М. Мемориальная (монументальная) история в современном гуманитарном пространстве Республики Мордовия (о Тысячелетии единения мордовского народа с народами Российского государства)/Н. М. Арсентьев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2010. -№ 3. -С. 4-8

- Арсентьев Н. М. Празднование Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства как фактор формирования социальной памяти россиян/Н. М. Арсентьев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2012. -№ 2. -С. 24-31

- Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 1. Численность и размещение населения (Электронный ресурс). -URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

- Гераклитов А. А. Материалы по истории мордвы/А. А. Гераклитов. -М.; Л., 1931. -126 с

- Козлов В. И. Расселение мордвы: ист. очерк/В. И. Козлов//Вопросы этнической истории мордовского народа. -М., 1960. -С. 5-62

- Корнишина Г. А. Структура мордовского этноса: методологические аспекты проблемы/Г. А. Корнишина//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2015. -№ 2. -С. 10-18

- Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Л-3. Архивные документы из личного архивного фонда М. Е. Евсевьева по мордовскому фольклору и этнографии

- Национальный состав, владение языками, гражданство населения Самарской области (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года): экспресс-доклад (Электронный ресурс)/Самарастат. -Самара, 2012. -13 с. -URL: http://www.samarastat.ru/bgd_free/p2010/main.htm

- Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. Всероссийская перепись населения 1959 (Электронный ресурс). -URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=3

- Список населенных пунктов Средне-Волжского края. -Самара, 1931. -272 с

- юганкова Е. В. Самарская мордва середины XIX -начала ХХ вв.: дис. … канд. ист. наук/Е. В. Тюгаева. -Саранск, 2013. -208 л