Этническое наследие как основа музыкальных культурных практик футбольных болельщиков Осетии

Автор: Джиоти Коста Нодарович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Музыка в потоке времени

Статья в выпуске: 1 (33), 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявление особенностей песенно-танцевального творчества осетинских футбольных болельщиков, основанного на элементах традиционной культуры. Материалами послужили личные наблюдения автора за деятельностью лидеров футбольных фанатов, результаты исследований российских культурологов и социологов, посвященных осетинской народной культуре, фанатскому движению. Изучена деятельность группы осетинских болельщиков «Фаллаг фарсы бал», использующих в своих практиках элементы народного творчества. Проанализированы процессы ритуализации, ставшие частью фанатских практик и осуществляемые через маски, песнопения, танцы. Установлено, что осетинским футбольным болельщикам удалось привнести элементы народного творчества в российскую фанатскую культуру в виде синтеза привычного формата боления и одновременного использования традиционного хорового пения, элементов национального костюма и обрядовых практик. Эти особенности предопределяют появление новой формы городского фольклора.

Футбол, болельщик, ультрас, кричалка, фанаты, осетия, «алания», владикавказ, танец, фольклор, песня, чепена, маска, ряженые, речевка

Короткий адрес: https://sciup.org/170199690

IDR: 170199690 | УДК: [398+398.84]:[796.073](470.65) | DOI: 10.36343/SB.2023.33.1.002

Текст научной статьи Этническое наследие как основа музыкальных культурных практик футбольных болельщиков Осетии

Введение. В век глобализации и культурных универсалий особый интерес представляет бытование и развитие различных элементов наследия традиционной культуры в современном социуме. Футбольные болельщики идентифицируются как сообщество, представители которого понимают друг друга независимо от родного языка каждого их них, что объясняется популярностью большого спорта, в частности его способностью объединять огромное количество людей из разных стран и культурных пространств. Между тем определенный интерес представляют моменты симбиоза фанатской и традиционной культуры, народного музыкального творчества.

При учете отмеченных современных реалии, глобализационных процессов в мире и, как следствие, угрозы размывания и ассимиляции локальных культур, потери этнической идентичности, объект нашего исследования приобретает еще большую значимость. Актуальность рассматриваемой проблеме придает также непрерывный процесс урбанизации, охвативший и Осетию. Накопленный опыт изучения этнических культур позволяет уверенно утверждать, что за сохранение традиций в обществе отвечает деревня, однако безусловный интерес представляет рассмотрение элементов традиционной культуры, бытующих в городской среде, анализ их трансформации в поиске своего места в новой жизни, в частности в футбольной культуре.

За последние несколько десятилетий вышел в свет ряд работ, посвященных поставленной проблеме, среди них наиболее фундаментальной является монография Е. Смирнова «Петербургский футбол как феномен петербургской культуры» [13]. Впервые в практике отечественной науки в данной монографии футбол рассматривается в качестве культурного явления северной столицы. Автором показано взаимовлияние игры как части массовой культурыи других явлений петербургской культурной жизни.

Для целого ряда научных работ предметной областью культурологических исследований стал футбол как феномен массовой культуры. Так, в труде «FIFA 100 лет. 1904-2004. Век футбола» (коллектив авторов: П. Ланфранши, К. Айзенберг, Т. Мейсон и А. Валь) нашла свое отражение систематически изложенная и богато иллюстрированная история игры за столетний период [20]. Диссертация П. Ю. Горюнова «Формальные и неформальные структуры в среде футбольных болельщиков Санкт-Петербурга» посвящена раскрытию системных признаков содружества любителей петербургского футбола [4].

-

В. Н. Зуев обосновал формирование модели общественных отношений в среде болельщиков, основываясь на анализе и обобщении научной литературы, а также методах управленческих и социологических исследований [8].

В работе А. А. Журавкова «Генезис субкультуры футбольных фанатов в России» [7] довольно подробно описан путь зарождения фанатского движения в СССР и в России на примере московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА и киевского «Динамо». А. В.Якуба, давая объективную оценку фанат -скому движению в среде российской молодежи, подробно рассматривает этот феномен как отечественную субкультуру. В своей работе он приводит следующее определение футбольных болельщиков: «Футбольными фанатами называются те члены субкультуры, которые придерживаются норм и ценностей, специфических практик, символики и т. д. и действуют в соответствии с ней. Следовательно, в таком случае фан-движение — это среда, в рамках которой воспроизводится специфическая субкультура» [19, с. 184–185]. На теоретическую и практическую значимость общественного анализа особенностей мировоззрения участников данного движения указывает развитие и популярность фанатской субкультуры в России.

В исследовании О. В. Баева «Футбольные фанаты в европейских странах» [1] подробно рассмотрен вопрос формирования и развития европейского движения болельщиков в период с момента его зарождения до наших дней на примере чемпионатов Англии, Италии, Германии и Испании — стран, находящихся на острие мировой футбольной жизни. Попытка вскрыть социально-политические аспекты современного футбола и спорта вообще была предпринята в публицистической статье Г. Г. Бовта [2].

Анализ степени изученности темы приводит к выводу о том, что, несмотря на внимание отечественной и зарубежной научной мысли к вопросам деятельности футбольных фанатов, фанатской культуры и т.д., проблема, связанная с актуализацией элементов традиционной культуры в творчестве фанатов, не получила на сегодняшний день должного внимания.

Исходя из имеющихся материалов, посвященных тематике настоящего исследования, можно определить его цель, состоящую в выявлении особенностей песеннотанцевального творчества осетинских футбольных фанатов, основанного на элементах народного музыкального творчества и традиционной культуры. Предметом исследования при этом выступает преимущественно трансформация осетинских народных песен, происходящая в процессе деятельности футбольных болельщиков.

При изучении рассматриваемого вопроса мы использовали различные методы исследования культуры, одним из которых является структурно-функциональный метод. На материале анализа деятельности фанатских групп была проведена работа по выявлению и описанию их функций в «околофутбольном» мире. Данный подход был применен как непосредственно к деятельности центрального объекта нашего исследования — фанатского движения, ультрас, так и к разнообразным формам поддержки болельщиками своей команды (песни, кричалки и т.д.). Использование данного метода способствовало определению функциональной значимости рассматриваемого вопроса, объяснению его природы и конкретизации каждой его части. Помимо рассмотрения структурных общностей, данный метод также позволил выявить функциональные связи как внутри изучаемого нами объекта, так и в контакте с окружающим миром.

На примере деятельности фанатской группы «Фаллаг фарсы бал» (осет. «Стая противоположной стороны»), использующей осетинские народные песни «Чепена» и «Сой», посредством сравнительно-исторического метода в процессе работы рассматривается в темпоральной перспективе развитие осетинских обрядовых песен с древности до наших дней и их бытование в современной молодежной среде.

В исследовании были решены задачи, связанные с анализом элементов наследия традиционной художественной культуры (маски, музыка, танец) в футбольной субкультуре на примере фанатской практики болельщиков владикавказского футбольного клуба «Алания» «Фаллаг фарсы бал» .

Представляется, что данное исследование будет способствовать дальнейшему изучению процессов формирования и развития современного фольклора, а также различных тенденций, связанных со взаимодействием современной и традиционной культур на уровне общественного сознания.

Движение футбольных фанатов как феномен культуры. Сегодня футбол является поистине видом спорта номер один в мире по популярности и количеству вовлеченных в него людей. О. В. Баев указывает, что, «согласно опубликованному в апреле 2014 г. докладу Союза европейских футбольных ассоциаций, 82% взрослых европейцев интересуются футболом “в той или иной степени”, а 25% — “очень интересуются”» [1, с. 5]. Также стоит упомянуть страны Латинской Америки, в которых почти все население охвачено футбольной лихорадкой.

Конец ХХ в. ознаменовался формированием сообществ профессиональных болельщиков (фанатов), которые компетентны в определенных видах спорта, преданы самому спорту и спортсменам, представляющим его. Возраст фанатов, составляющих порядка половины всех зрителей, как правило, варьируется в пределах от 16 до 30 лет.

Говоря о российском футболе, стоит отметить, что по количеству болельщиков наша страна опережает такие футбольные страны, как Франция и Германия.

Г.А. Пильц в работе «Футбол — это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов» [11] подчеркивает обязательную причастность болельщиков с большой буквы к триумфу поддерживаемой команды и готовность подвергать себя ради этого момента различным тяготам и лишениям. «Фанатское движение можно по праву назвать “футболоцентричным”: фанат полностью и до конца отождествляет себя со своей командой и со своим клубом и демонстрирует свою идентичность в одежде (куртки, флаги, шарфы, шапки в цветах и/или с эмблемами данного футбольного союза). Такие фанаты, навсегда сомкнувшиеся вокруг футбола, создают своими песнями и речевками особую атмосферу на стадионах и громко поддерживают свою команду до фи- нального свистка, даже если она уже явно обречена на поражение» [11, с. 118].

В исследовании А. С. Колмыковой [9] ультрас рассматриваются в качестве основной группы болельщиков, которая берет на себя обязанность поддержки любимой команды. «Обнаружение общих характеристик термина “ультрас” в европейских исследованиях британских, а также итальянских авторов, дает возможность идентифицировать субъектов, которые являются реализаторами эмоциональных характеристик собственной личности, а также выступают активными представителями социальной группы. Наиболее творческими и экспрессивно активными индивидами являются представители северноевропейской культуры поддержки. Они соединяют в себе несколько особенных черт: визуальная поддержка,— с помощью хореографических элементов и пиротехнических средств, участие в перфомативных практиках, а также акустическая поддержка, использование ударных инструментов и песен, исполняемых с помощью мегафонов» [9, с. 166].

В статье П. Бурдье [3] затрагиваются главным образом вопросы функционирования популярных видов спорта как зрелищ: «Итак, помня о важности занятия спортом — особенно командными видами спорта, наподобие футбола… нельзя забывать и том, что так называемые популярные виды спорта — велосипедный спорт, футбол или регби — функционируют также как зрелища (которые отчасти могут быть обязаны интересом к себе воображаемому участию, основанному на прошлом опыте реальных практик). Они популярны (popular), но в том смысле, в каком это прилагательное применяется к материальным или культурным продуктам массового производства, машинам, мебели или песням. Короче говоря, спорт, возникший на основе действительно народных (popular) игр, то есть игр, созданных народом, возвращается к народу, подобно народной музыке, в виде зрелищ, созданных для народа» [3, с. 105].

Желание оказывать поддержку своей команде особенным способом с применением всех доступных средств является универсалией для болельщиков. В Европе движение уль- трас помимо футбола характерно и для других командных видов спорта.

Элементы культурных практик футбольных болельщиков. Предметом внимания в данном исследования будут главным образом музыкально-ритмические элементы культуры футбольных болельщиков, являющиеся частью художественных практик в рассматриваемом феномене.

Важное значение для изучения заявленных аспектов имеет статья М. В. Строганова и Р. А. Боровика [14], в которой обращается внимание на то, что посредством песен, кричалок, речевок и т.д. осуществляется максимальное самовыражение болельщиков. Перечисленные жанры классифицируются в качестве околофутбольного фольклора, который, в свою очередь, является органичной частью современного городского фольклора.

В работе подробно рассматривается структура и разновидности футбольных кричалок на территории СССР и сегодняшней России. По мысли авторов, присутствие фаната на состязании предполагает не пассивное наблюдение, а непосредственное участие. Декламация им величальных кричалок призвана укрепить силу команды, помочь ей приблизиться к «виктории». Корильные же кричалки, в свою очередь, должны негативным образом сказаться на силе противоборствующей стороны и сделать ее проигрыш закономерным исходом состязания. Каждый болельщик уверен в магическом наполнении слова и ожидает обязательное претворение в реальность сказанных слов в контексте соревнования [14].

Помимо кричалок, обрядово-магическое происхождение имеют и речевки. И если использование кричалки предполагает сольный вариант или же исполнение малой группой, то озвучивание речевки охватывает всех фанатов, генерирует энергию и силу каждого в один мощный порыв.

В сравнении с традиционным, современный городской фольклор и связанные с ним тексты распространяются по стране намного быстрее. Конечно, большую роль в этом играют современные средства записи и распространения звука, которые, помимо тиражирования текста песни, позволяют делать это и в отношении исполнения (каждый болельщик клуба может легко познакомится с наиболее популярными кричалками). Зачастую фанатские группировки разных клубов используют для своих кричалок один и тот же устойчивый и довольно известный музыкальноритмический характерный мотив.

Рядом исследователей высказывается мысль, согласно которой футбольная кричалка вполне может считаться отдельным жанром искусства. Так, Д. Н. Фатеев, проводя в своих работах сравнение данного жанра в Великобритании и России, отмечает популярность в Англии так называемых «чантов» (от англ. chant — песнопение), которые исполняются нараспев без сопровождения музыкальных инструментов. В России и Восточной Европе, наоборот, большее распространение получили тексты короткого ритмизированного характера [18].

При сравнении английского и российско- го вариантов отмечаются как схожие моменты (верность клубу, признание фаната двенадцатым игроком и т. д.), так и отличные: чантам присуща образность, тогда как традиционным кричалкам — конкретность. Несмотря на то, что для российской фанатской среды более характерны кричалки, упоминавшаяся выше группа владикавказских болельщиков «Фал-лаг фарсы бал» органично вплела чанты в свой репертуар, что будет рассмотрено далее.

Как уже было отмечено выше, помимо кричалок и речевок в фанатской культуре практикуются песнопения и элементы хореографии. Первым примером могут служить болельщики английского «Ливерпуля», начинающие каждый домашний матч с песни, которая без преувеличения стала гимном для их родного клуба. Композицию «You'll never walk alone», которую написали Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн, должен знать каждый уважающий себя фанат «Ливерпуля». Второй пример — болельщики Новозеландской регбийной команды «All Blacks». Их атрибутом стала хака — традиционный танец племени маори, который коренные новозеландцы традиционно исполняли перед битвой для устрашения противника и поднятия собственного боевого духа. Следует отметить, что группа «Фаллаг фарсы бал» также использует народ- ные маски и песни для поддержки команды «Алания» и деморализации соперника.

Культурные практики и элементы народного творчества в фанатском движении Осетии. Элементы традиционной культуры активно используются группой болельщиков владикавказской «Алании», именуемой «Фал-лаг фарсы бал» . В перечень этих элементов входит использование традиционных масок ряженых, музыкальное сопровождение с применением национальных инструментов, исполнение обрядовых и трудовых народных песен с переориентированием текста на футбольную тематику. Данный симбиоз стал возможен благодаря давним традициям фанатского движения во Владикавказе и резко возросшему интересу к народной культуре среди молодежи. Благодаря этому у осетинских болельщиков появился свой яркий узнаваемый стиль, подчеркивающий этническую принадлежность данной группы фанатов (Рис. 1).

Рис. 1. Эмблема «Фаллаг фарсы бал» (из личного архива участников группы)

-

Fig. 1. The emblem of Fallag farsy ball (from the personal archive of the group members)

Так, участники вышеназванной группы сделали неизменным и узнаваемым атрибутом своего присутствия на стадионе обязательного спутника всех народных празднеств и магических ритуалов — маску (осет. «м$н-гцæгом») (Рис. 2).

Рис. 2.Осетинская маска «мæнгцæгом», изготовленная в мастерской «Azawxan» (фото из архива мастерской «Azawxan»)

-

Fig. 2. Ossetian mask mængtsægom , made in the Azawxan workshop (photo from the archive of the Azawxan workshop)

ткани. Нижняя часть маски напоминала бороду, а пышные усы делались из конского волоса или шерсти. Также наблюдались и зооморфные черты — небольшие рожки [16, с. 82].

В.Уарзиати высказывает мысль, согласно которой использование ряженными масок и вывернутых наизнанку овчинных шуб давало возможность для сокрытия человеческого начала и перевоплощения в нужный образ: «Получалось своеобразное совмещение в одном лице ряженого и объекта ряжения, что создавало условную символику, в основе которой лежала магия подобия. Установлено также, что шерсть/шкура и одежда из нее являются у многих народов символом благополучия, обильного урожая и плодородия в целом, заменяющим живые жертвенные существа. Такой непосредственный контакт с целью войти в особые отношения, заручиться поддержкой и обеспечить благополучие определял сущность обрядового ряжения» [16, с. 87].

Используемые сегодня маски изготавливаются в мастерской национального костюма и традиционных техник рукоделия «AZAWX-AN» (осет. «Азаухан») (Рис. 3–4). Прототипами масок служат образцы, выставленные в Национальных музеях РСО — Алания и Республики Южная Осетия, а также описанные в этнографической литературе. Мастерская функцио-

В работе «Народные игры и развлечения осетин» известного осетинского этнографа В. Уарзиати дается весьма подробное описание масок. Вчастности, для их изготовления использовался в первую очередь войлок и различные подручные материалы, лоскуты шкур домашнего скота. Маски были нескольких разновидностей, одна представляла собой шлемообразный головной убор, закрывавший полностью лицо и плечи, вторая же прятала лишь лицо человека. В маске предполагались от-

Рис. 3–4. Участник«Фаллаг фарсы бал» в маске, изготовленной в мастерской «AZAWXAN» (Фото из архива мастерской «AZAWXAN»)

верстия для рта, глаз и носа. Отверстия для глаз и рта демонстративно выделялись, обшиваясь яркими лоскутами

Fig. 3–4. Participant of Fallag farsy ball in a mask made in the workshop AZAWXAN (photo from the archive of the workshop AZAWXAN)

нирует во Владикавказе с 2018 г., за этот период в ней прошли обучение более 500 человек. На сегодняшний день на матче используется в среднем до 10 масок.

Таким образом, использование масок футбольными болельщиками, помимо эффекта театральности, являет собой своеобразный ритуал, направленный на заручение поддержкой высших сил для обеспечения победы своей команды.

Помимо традиционных масок, осетинскими болельщиками приспособлена и адаптирована песня, сопровождающая обрядовый танец «Чепена». Такое действо не предполагало участия музыкальных инструментов, что указывает на культовую составляющую, которая нашла отражение в связи между словами и исполняемыми движениями. Текст песни достаточно прост и выстроен по закону ритмико-синтаксического параллелизма. В дошедших до нас песенных текстах отсутствует тематический и сюжетный фундамент, они базируются на импровизации — важнейшей части фольклора.

В исследованиях В.Уарзиати отмечается, что ранние тексты песен изобиловали различными откровенными моментами [16, с. 40]. Эта мысль подтверждается результатами экспедиции Северо-Осетинского ИГИ, которая проходила в Туальском ущелье Осетии. Исследователи склоняются в пользу того мнения, что все ранние тексты были эротического содержания, а движения, исполняемые во время танца, непосредственно иллюстрировали проговариваемый текст, наполняясь магическим смыслом, который должен был способствовать чадородию новой семьи [16, с. 40–41].

В подобном формате данный танец существовал до начала XX в. В более позднее времяон приобрел следующую форму. Присутствующие на свадьбе старшие после завершения обычных (основных) танцев вставали в хоровод. Опершись на плечи соседа или же взявшись за руки, участники хоровода запевали песню. Руководителем данного процесса был радгжс, который выбирался из числа лучших певцов и танцоров и обладал при этом даром импровизации и чувством юмора. От него зависел общий ход хоровода, направлявшийся запеваемой им песней, которую подхватывали танцующие. В тексте песни давались различные указания для исполнения в танце не очень удобных и комичных движений.

На футболе же радгжс, вместо предложения исполнить тот или иной элемент танца, обращается непосредственно к футболистам, призывая их забить гол и обыграть соперника, а также озвучивая различные колкости в адрес их команды. Остальные болельщики отвечают озвученным выше запевом «Ой, ой, Чепена». Так же как и в свадебном варианте, распорядителем назначается лучший запевала, обладающий острым умом и хорошо владеющий импровизацией. Т. Салбиев высказывает довольно интересную мысль, согласно которой «Чепена» ориентирована на вторжение в пределы общества дозированного и контролируемого хаоса. Разрешение на употребление в тексте ненормативной лексики и различных вольностей, указывающих на изначальный эротический контекст действа, дается ритуально-мифологической природой смеха, сопровождающего «Чепена» [12, с. 146–147].

Далее приведем три варианта текста песни, сопровождавшего «Чепена». Первый вариант представляет собой более ранний образец, соответствующий первоначальному смыслу танца. Текст был записан в 2012 г. со слов мастера по воссозданию и изготовлению осетинских народных музыкальных инструментов Сослана Моуравова участниками ансамбля осетинского аутентичного песнопения и старинных музыкальных инструментов «Къона» (осет. «очаг»).

Уæлеуæле Сирнад. Ойрæуæйтæ. Чындзæн йæ быкк-фиу нард.

Ойрæуæйтæ.

Выше, выше Сирнад (село).

Ойрæуæйтæ

У невесты в......а тучная,

жирная. Ойрæуæйтæ.

Уый дæлейы Сындзысæр. Чындзы быччы джылы сæр. Ойрæуæйтæ.

Уый дæлейы Елгона. Чындзæн йæ быкк фегом уа. Ойрæуæйтæ.

Уый дæлейы Сахсат. Чындзы хъæйынæй бафсад. Ойрæуæйтæ.

Уый дæлейы Гуыркъуымтæ. Чындзæн йæ быкк ныккъуымтæ. Ойрæуæйтæ.

Уый дæлейы Тæбæгъæу. Чындзæн йæ быкк бæлæгъау. Ойрæуæйтæ.

Уый дæлейы Зæрæмæг. Бирæ цæрой уæ зæнæг.

Ниже его Синдзисар.

В в......е у невесты головка. Ойрæуæйтæ.

Ниже его Елгона.

У невесты в.....а откроется. Ойрæуæйтæ.

Ниже его Сахсат.

Насытится в......а невесты соитием.

Ойрæуæйтæ.

Ниже его Гуркумта.

В......а невесты на мелкие части разделится. Ойрæуæйтæ.

Ниже его Табакау.

У невесты в......а как лодка. Ойрæуæйтæ.

Ниже его Зарамаг.

Долгой жизни вашим потомкам.

Второй вариант взят из монографии Д. М. Дзлиевой «Динамика исторического раз- вития свадебного музыкального фольклора осетин» [6].

|

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Галиукъахæй Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Левой ногой Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Рахизырдæмраивут. Ой, ой, Чепена. |

Поменяйте на правую. Ой, ой, Чепэена. |

|

|

Æнцадмамынæрлæуут. Ой, ой, Чепена. |

Станьте спокойно. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Æнцад лæудæй Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Стоя спокойно Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Дзуццæг бадты æрбадут. Ой, ой, Чепена. |

Присядьте на корточки. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Къухтæ полыл рывæрут. Ой, ой, Чепена. |

Положите руки на пол. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Уæ цæсгомыл æрсæрфут. Ой, ой, Чепена. |

Вытрите их об лицо. Ой, ой, Чепена. |

|

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Уæлæрдыгæй Дударыхъо. Ой, ой, Чепена. |

С верхней стороны Дударыхъо. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Галиурдыгæй Æвзарыхъо. Ой, ой, Чепена. |

Слева Авзарыко. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Ардæм ма мæм рауайут. Ой, ой, Чепена. |

Подойдите ко мне. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Уæ чызытæ рæссугъд ысты. Ой, ой, Чепена. |

Ваши девушки красивые. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Уæхæдæг нын нæ бæззут. Ой, ой, Чепена. |

А сами вы не годитесь. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Галиу къахæй Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Левой ногой Чепена. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Рахиз къахæй раивут. Ой, ой, Чепена. |

Поменяйте на правую. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Ой, рира, Чепена. Ой, ой, Чепена. |

Третий вариант текста был записан нами от исполнителя Заура Гуриева на стади- оне во время одного из матчей владикавказского ПФК «Алания».

Ой мæнæ Чепена.

Ой, ой, Чепена.

Рамбулын сæ хъæуы.

Ой, ой, Чепена.

Нæ куыйтæ сæ бахæрæт.

Ой, ой, Чепена.

Сæк ъæхтæ сын асæттут.

Ой, ой, Чепена.

Сæ рæнхъытæ сын батонут. Ой, ой, Чепена.

Ой, вот Чепена.

Ой, ой, Чепена.

Надо нам их выиграть.

Ой, ой, Чепена.

Пусть съедят их наши собаки. Ой, ой,Чепена.

Сломайте им ноги. Ой, ой, Чепена.

Прорвите их ряды.

Ой, ой, Чепена.

|

Дыууæ голы нæвæййы. Ой, ой, Чепена. |

Двух голов не бывает. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Æртæ нæ фаг куы не сты. Ой, ой, Чепена. |

Три гола нам мало. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Цыппар голы нæ фæччы. Ой, ой, Чепена. |

Четыре гола не положено. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Фондз голы сын бакъуырут. Ой, ой, Чепена. |

Пять голов им забейте. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Сæ сæртæ сын æрдасут. Ой, ой, Чепена. |

Головы им обрейте. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Кæлмæрзæнтæ сыл æскæнут. Ой, ой, Чепена. |

Косынки им на головы повяжите. Ой, ой, Чепена. |

|

|

Иу гол нæ нæ хъæуы. Ой, ой, Чепена. |

Одного гола нам не нужно. Ой, ой, Чепена. |

Рис. 5. «Чепена», нотная запись [6, с. 221–222]

Fig. 5. Chepena dance, musical notation [5, p. 221–222]

Помимо «Чепена», в арсенале осетинских футбольных болельщиков также есть собственная интерпретация обрядово- поздравительной песни «Сой» (осет. букв. «жир», «сало», «масло», «сытость», «достаток»), которая исполнялась во время обряда Кæхц- гæнæн. В. Уарзиати в своих исследованиях описывает данный обряд следующим образом: «Суть его сводится к тому, что в этот день родители невестки с богатыми дарами посещают своего маленького племянника. <…> Как правило, практически все расходы на приобретение подарков и организацию стола несла семья родившей женщины. Более того, она обходила своих ближайших родственников по отцу и матери с целью оказания ей посильной материальной помощи. С этим связано и название праздника, ведь мать новоро-

Се ’фсиныфарсыл –дидитæ, Сой цæуы, сой!

Радавут нын чъиритæ, Сой цæуы, сой!

Сæ бæгæны –гарзыдзаг, Сой цæуы, сой!

Радавут нын дзы авджыдзаг, Сой цæуы, сой!

Се ’фсины нæй иу зонæг, Сой цæуы, сой!

Радавут нын физонæг, Сой цæуы, сой!

По мнению Д. М. Дзлиевой и С. Аланкуш, «песни, исполняемые во время обряда Кæхцгæнæн" , встречаются с двумя типами рефренов: магический, в знак пожелания домочадцам изобилия, Сой, цæуы сой , и не имеющей смысловой нагрузки припев

Сой, сой, сой, сой!

Ростик у на сисамад. Сой цæуы, сой!

Йæ фæстæ йын хор æрзад.

Сой цæуы, сой!

Нæ раздзог Гуырийы фырт. Сой цæуы, сой!

жденного обходила родственников с большой деревянной чашей кæхц , собирая всевозможные подарки и припасы для этого праздника» [17, с. 92].

В работе Д. М. Дзлиевой и С. Аланкуш [5] отмечается следующий момент: «Одним из составляющих обряда являлись молодежные обрядовые шествия по дворам с пением. Участники обходов ходили ряженными в вывернутых мехом наружу шубах. Ключевым моментом ритуала являлось их одаривание, что и отразилось в текстах:

На поясе у хозяйки побрякушки, Сой идет, сой!

Вынесите нам пироги-ватрушки, Сой идет, сой!

У них пива бочка полная, Сой идет, сой!

Бутылку из нее нам дайте, Сой идет, сой!

Их хозяйку никто не знает, Сой идет, сой!

Принесите-ка шашлыка, Сой идет, сой! [5, с. 170–171]

Уассиуарада » [5, с. 171]. Для исполнения на стадионе осетинские болельщики выбрали первый вариант. Ниже приводится текст авторства Таймураза Берозти, записанный на одной из игр ПФК «Алания» во Владикавказе.

Сой, сой, сой, сой

Ростик1 – наша каменная стена.

Сой идет, сой!

За ним выросла пшеница. Сой идет, сой!

Наш вожак потомок Гурия2. Сой идет, сой!

|

Фидар къæдзæх у йæ дзырд. Сой цæуы, сой! |

Его слово – твердая скала. Сой идет, сой! |

|

|

Гуырцъионы галиу къах. Сой цæуы, сой! |

Левая нога Гурциева1. Сой идет, сой! |

|

|

Кæны хъримаджы гæрах. Сой цæуы, сой! |

Громыхает, как ружье, Сой идет, сой! |

|

|

Хадарцаты хорз Батрадз. Сой цæуы, сой! |

Хадарцев Батрадз2. Сой идет, сой! |

|

|

Знаджы сулæфын бауадз. Сой цæуы, сой! |

Не дай противнику вздохнуть. Сой идет, сой! |

|

|

Сау лæппу уыд Неко. Сой цæуы, сой! |

Смуглый парень был Неко3. Сой идет, сой! |

|

|

Ныр та Крамаренко. Сой цæуы, сой! |

Вместо него Крамаренко4. Сой идет, сой! |

|

|

Махаматты Бутта. Сой цæуы, сой! |

Магомедов Бутта5. Сой идет, сой! |

|

|

Гол къуырын йæ хъуыддаг. Сой цæуы, сой! |

Голы забивать – его работа. Сой идет, сой! |

Также прочно вошла в репертуар осетинская народная трудовая песня «Хосдзæутты-зарæг», которая сопровождала работу на сенокосе. 5 апреля 2013 г. во Владикавказе, на стадионе «Спартак», на матче между владикавказской «Аланией» и саранской «Мордовией» при участии 10 200 зрителей был установлен своеобразный рекорд в российской футбольной практике по количеству исполнявших песню зрителей.

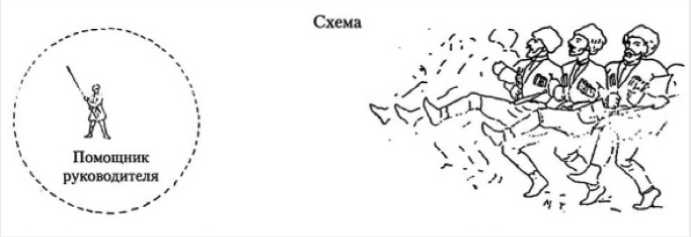

Интересную, на наш взгляд, мысль высказывает в своей монографии «Аланский театр эпико-мифологического танца» Т. К. Салбиев. Он ассоциирует распорядителя народных танцев, в том числе и «Чепена», радгæс (дословно означает «пастух») с культом Тутыра, покровителя волков в осетинской традиции [12, с. 136]. В устном народном творчестве, в мифологических текстах Тутыр является пастухом, его стадо находится в безопасности, ведь без разрешения покровителя волков ни один хищник к нему не приблизится [12, с. 138]. В пользу ассоциации с пастухом говорит и на- личие большой палки у помощника распорядителя, похожей на пастушеский посох, которым он подгоняет танцующих. Участники танца, в свою очередь, олицетворяют собой скот, уподобляясь ему в танце, имитируя его повадки (Рис. 5).

Тутыр, являясь покровителем волков, часто сам предстает в таком зооморфном виде [10]. В осетинских воинских традициях в образе волка-пса выступают воины. Участники военных походов и набегов у осетин отождествлялись с волками и именовались «собаками Тутыра» [10, с. 59, 63–65].

Здесь уместна параллель с осетинским фанатским движением, где запевала предстает в образе Пастуха–Тутыра, а подпевающая ему толпа одновременно является ведомой им отарой и воинством,уча-ствующим в своеобразном набеге на команду соперника. Очень органично в связи с этим и название рассматриваемой нами группы болельщиков «Фаллаг фарсы бал» — «Стая противоположной стороны». «Бал» в осетинском языке, поми-

Рис. 6. Схема танца «Чепена» [15, с. 74]

мо стаи, означает и вооруженную группу всадников, участвующую в набеге.

Заключение. Учитывая описанный нами выше первоначальный смысл данного действа, болельщики, включаясь в архаические процессы ритуализации (через маску, песнопение, танец), обогащают свою субкультуру, придавая этим процессам возвышенный смысл. Через ритуалы сакрализации событие футбольного боления выходит из режима повседневности, ему приписываются черты магического действия. В своих культурных практиках фанатскому движению удается активно использовать потенциал традиционной художественной культуры в виде песен, музыки, танцев и различных ритуалов, обрядов.

Важной особенностью представляется и то, что вся описанная деятельность с масками и элементами народного песеннотанцевального творчества в среде футбольных болельщиков является их личной инициативой. Это своеобразный ответ на запрос и поиск молодежью своей родной культуры

Fig. 6. Scheme of the Chepena dance [16, p. 74]

в современном городском социуме. Многие молодые люди, которые в силу разных причин не говорят на осетинском языке, попадают в дружелюбную языковую среду и через изучение песенных текстов и коммуникацию с товарищами по команде болельщиков становятся практикующими носителями родного языка.

Таким образом, несмотря на доминирование в российской фанатской среде коротких и емких кричалок, болельщикам из Владикавказа удалось привнести новшества в виде синтеза привычного нам формата боления и традиционного хорового пения, элементов национального костюма и обрядовых практик.

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что использование в качестве фанатской идентификации песен, танцев, действий обрядового характера явилось органичным развитием народного творчества в среде городской молодежи, став новой формой городского фольклора.

Kosta N. DZHIOTI

Список литературы Этническое наследие как основа музыкальных культурных практик футбольных болельщиков Осетии

- Баев О. В. Футбольные фанаты в европейских странах // Вестник Томского государственного университета. История. 2014. № 6 (32). С. 5–11.

- Бовт Г. Г. Футбол как моральный эквивалент войны [Электронный ресурс] // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/11829961.shtml (дата обращения: 12.11.2022).

- Бурдье П. Как можно быть спортивным болельщиком? // Логос. 2009. № 6 (73). С. 99–113.

- Горюнов П. Ю. Формальные и неформальные структуры в среде футбольных болельщиков Санкт-Петербурга: дис. ... канд. cоциол. наук. СПб., 2014.

- Дзлиева Д. М., Аланкуш С. Музыкально-поэтические особенности календарно-обрядового фольклора осетин // Известия СОИГСИ. 2017. № 25 (64). С. 160–172.

- Дзлиева Д. М. Динамика исторического развития свадебного музыкального фольклора осетин: монография. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева, 2014.

- Журавков А. А. Генезис субкультуры футбольных фанатов в России // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2009. № 7 (27). Январь–февраль. С. 176–179.

- Зуев В. Н. Социально-экономические условия формирования типологии болельщиков при проведении соревнований на спортивных сооружениях // Теория и практика физической культуры и спорта. 2007. № 3. С. 18–21.

- Колмыкова А. С. Культурные особенности движения «ультрас»: мировые и украинские реалии // Наука. Искусство. Культура. 2016. № 2 (10). С. 166–170.

- Кочиев К. К. Тутыр – владыка волков (К вопросу о генезисе и стадиальной трансформации культа) // Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института. Вып. 31. Тбилиси: Мецниереба, 1987. С. 58–65.

- Пильц Г. А. Футбол – это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов // Логос. 2009. № 6 (73). С. 114–133.

- Салбиев Т. К. Аланский театр эпико-мифологического танца: репертуар, персонажи, сценография, костюмы, реквизит, песни, музыка: монография. Владикавказ: Владикавказский науч. центр РАН, 2022.

- Смирнов Е. Петербургский футбол как феномен петербургской культуры. СПб.: Книжный дом, 2009.

- Строганов М. В., Боровик Р. А. Футбольные кричалки и речевки как жанры городского фольклора // Культура и текст. 2014. № 2 (17). С. 195–227.

- Туганов М. С. Осетинские народные танцы // Туганов М. С. Литературное наследие. Орджоникидзе: Ир, 1977. С. 68–94.

- Уарзиати В. С. Народные игры и развлечения осетин. Орджоникидзе: Ир, 1987.

- Уарзиати В. С. Праздничный мир осетин. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных исследований, 1995.

- Фатеев Д. Н. Позднетрадиционный фольклор. Классификация жанра футбольной кричалки // Русский язык за рубежом. 2012. № 3 (232). С. 80–84.

- Якуба А. В. Футбольные фанаты как субкультура в России // Вестник Краснодарского государственного университета МВД России. 2014. № 4 (26). С. 184–189.

- IFA – 100 лет. 1904–2004. Век футбола /П. Ланфранши [и др.]. М.: Махаон, 2005.