Этноархеология русских в сиро-палестинском регионе. XVIII-XIX века

Автор: Беляев Л.А., Чехановец Я.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике нового направления в науке России и Израиля - археологии русского присутствия, изучающей культурное, этническое и геополитическое взаимодействие Российской империи с населением Ближнего Востока (Сиро-Палестинский регион) в середине XIX- начале XX в. В это время сложилось социокультурное явление, получившее название Русской Палестины. Многие тысячи православных христиан из России (в т.ч. из восточных областей, Сибири) отправлялись ежегодно в Святую Землю. Длительное пребывание русских в Оттоманской Палестине, где Россия владела десятками земельных участков, оставило глубокий след в местной культуре. Важное свидетельство взаимодействия - археологические комплексы, связанные с русскими землями и с точками паломнических поездок. В статье представлены сведения об открытых в последние годы русских владениях в Иерусалиме XIX в., обнаруженных остатках зданий с их инфраструктурой на участках Русского и Вениаминовского подворий, Русского городка за Яффскими воротами. Рассмотрены широко распространенные свидетельства русского присутствия: многочисленные объекты лапидарной эпиграфики XVIII-XIX вв., бытовые предметы, оставленные первыми русскими миссионерами, маленькие кладбища и отдельные погребения (иногда крайне интересные, как погребение русской паломницы в Акелдаме, Иерусалим). Описана удивительная находка из Акелдамы - семейный синодик, отпечатанный в московской типографии. Среди надписей отмечены как профессионально выполненные в монументальном стиле, так и обычные молитвенные граффити. Одна надпись позволила уточнить дату начала путешествия черниговских монахов в Константинополь и Палестину, описание которого составил Сильвестр (Диканский).

Историческая археология, паломничество, кладбища, иерусалим, иерихон, культурные контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/145146005

IDR: 145146005 | УДК: 902/904+91 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.097-105

Текст научной статьи Этноархеология русских в сиро-палестинском регионе. XVIII-XIX века

Введение: археология временного присутствия

В области взаимодействия культур есть направление, которое занимает обособленную позицию, в силу чего не всегда учитывается при анализе кросс-культурных отношений на археологическом материале. Это археология присутствия на чужой территории во время путешествий, будь они научно-географические или паломнические. Следы такого присутствия фиксируют в лучшем случае на уровне обнаружения не свойственных местной культуре артефактов при раскопках, а также опосредованно – например, по распространению особых паломнических предметов и своеобразной иконографии, связанной с той или иной реликвией (характерный пример: пряжки-значки паломников позднего Средневековья в Европе; см. известный каталог [Spencer, 1998] и современную базу данных Университета Неймегена nl/). Хорошо известны и примеры целенаправленного структурирования местной среды в ответ на массовое паломничество, такие как развитие определенных областей производства (индустрия «сувениров» и евлогий, простых массовых или очень сложных (например, вифлеемские модели храма Гроба Господня XVII–XVIII вв.)); аккумулирование продуктов питания и объектов бытового комфорта, а также создание пространственных инфраструктурных объектов (дорог, архитектурных сооружений – укрытий, гостиниц и т.п.) или трансформация ранее существовавших видов построек (известный пример – складывание подвида «паломнических церквей» в романо-готической архитектуре Европы). Наконец, путешественники и паломники, умирая на чужбине, о ставляли погребения, оформленные нетипично для местных кладбищ (например, христианское кладбище Галаты [Düll, 1989; Düll, Luttrell, Keеn, 1991]).

По сути дела, паломниче ство и познавательноразвлекательное путешествие представляют одну из форм освоения, колонизации. Их продолжением часто становятся инокультурные сеттльменты и иные поселения иноземцев, типа иноземных слобод в Москве XVII в., Галаты в Стамбуле и Русского городка в Иерусалиме, оказывающие сильное воз- действие на локальную культуру. Это одна из важных форм обмена, фиксируемая в т.ч. и археологически (о паломничествах как явлении см.: [Sumption, 2002; Pilgrimage…, 1995, Reframing Pilgrimage…, 2005]). Цель статьи – указать на возможности развития археологии русского присутствия на Святой Земле и первые шаги в этом направлении.

Русская Палестина: этноархеологическая версия

Прежде всего следует отметить отчасти архаический (учитывая архаику самого явления массового палом-ниче ства к святым местам), отчасти чрезвычайно современный (если не футуристический) характер русского движения в Палестину. В истории России складывание представлений о землях, на которых происходили библейские и евангельские события, было исключительно важным процессом, не вполне совпавшим с аналогичным ментальным развитием у христианских народов Запада. Интерес русских книжников (в широком понимании слова – и писателей, и читателей) к Святой Земле был исключительно силен, что долго выражалось не столько в развитии реального движения, сколько в любви к паломнической литературе – и собственной, и переводной. Речь идет о «хождениях» и иных формах описания сакральной географии и топографии. По сути дела, жители Московской Руси (крестьяне, горожане, служилые люди) представляли Палестину (во всяком случае, ее анагогический образ) гораздо лучше, чем общую географию своего государства и окрестных земель [Федорова, 2014, c. 62–71, 165–193].

В XVIII в. земли Османской империи стали доступнее для посещения европейцами. После реформ Петра I несколько возросла и мобильность жителей Российской империи. Посещения Святой Земли стали более частыми, что породило новую волну «хождений», постепенно превращавшихся в путевые записки, дневники и другие формы описания путешествий, как научные, так и литературные. Средневековое тяготение к святым местам, характерное любопытство европейского ориентализма и политическая необходимость породили явление, которое называют Русской Палестиной, соединяя в одном понятии ментальное с практическим продвижением в Сиро-Палестинский регион (основные вехи развития процесса см.: [Великий князь…, 2011]). На протяжении примерно полувека (1860– 1910-е гг.) паломническое движение из России обрело массовый характер. Одно это уже готовило почву для мощного культурного взаимодействия.

Поддержка движения со стороны государства и общества, которые отчасти его формировали и стремились использовать как своеобразный инструмент внешней политики, придала ему системно отстроенную, централизованную структуру, настолько стабильную, что ее оказало сь возможным удержать от окончательного распада, хотя и со значительными потерями, в течение примерно столетия (недаром главными акторами были не только Министерство иностранных дел, но и Русская духовная миссия, а также особая общественная организация, по сути, тоже государственная – Императорское православное палестинское общество; подробнее см.: [Россия…,

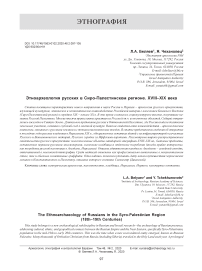

2000]). Следы происходившего взаимодействия Рис. 1. Русские паломники у церковной лавки в Иерусалиме.

можно было до недавнего времени обнаружить в быту арабских поселков и городов: здесь широко пользовались русскими самоварами, серебряные монеты последних российских царей включали в ожерелья и браслеты, на столах стоял фарфор русских заводов. Все это встречается и сейчас, но в основном как предметы антикварной торговли. Русский вклад XIX – начала XX в. сохранился и в виде учебных книг, в графике журналов того времени, до известной степени все еще заменявшей репортерам раннюю фотографию, которая, конечно, и сама показывает современное ей русское присутствие (рис. 1). Но в целом сегодня ситуация уже иная: в арабских поселениях помнят дореволюционных русских в основном по рассказам бабушек и прабабушек, русская инфраструктура из реально работающего механизма превратилась в более или менее сохраняемое наследие. Очень многие элементы забыты до такой степени, что актуализировать воспоминания об их существовании можно только с помощью археологии [Беляев, 2019].

Хотя законодательство Израиля не признает археологическими объекты, появившиеся позже 1700 г. (закон о древностях был принят в 1978 г.), общий тренд к омоложению археологии в мире требует включить в ее рамки памятники позднего оттоманского периода, Первой мировой войны и даже Британского мандата (1917–1948). Тем более, что именно они, как лежащие выше других, подвергаются деструкции при любых раскопках и должны восприниматься как равнозначные иным историческим свидетельствам, будь то объекты городской или сельской археологии (при-

Гравюра конца XIX в.

меры: [Arbel, 2014; Ottoman Jaffa…, 2017; Re’em, 2010; Finkielsztejn, Nagar, Bilig, 2009; Re’em, Forestani, 2017; Re’em, 2018b; Tsuk, Bordowicz, Taxel, 2016; Taxel, 2017; Peretz, 2017; Zilberstein, Shatil, 2013]). В современном российском законодательстве порогом археологии признан 100-летний рубеж, что позволяет рассматривать любые дореволюционные объекты как археологические.

Чрезвычайно характерный пример в области «археологии русских» – находка 2018 г. в районе Иерусалима, известном как Мусрара (к северу от стен Старого города, вблизи французского комплекса Нотр-Дам). После начала работ по строительному освоению давно заброшенного участка сотрудники Управления древностей Израиля вполне ожидаемо обнаружили слои византийского и арабского периодов. Их перекрывал фундамент более позднего (не ранее XIX в.) здания с несомненно европейской планировкой. Идентифицировать его оказалось непро сто – до начала работ у исследователей не было сведений о его существовании. Обращение к архивам выявило на фотографиях начала ХХ в. трехэтажный дом характерной архитектуры. На карте времен Британского мандата он назван неопределенно: District Offices. Подробный план, напечатанный в 1895 г. К. Шиком, главным архитектором Иерусалима второй половины XIX в., позволил опознать здание, обозначенное как «Wohnung der russischen Konsulats beamten». Ситуация прояснилась: археологи нечаянно открыли одно из русских владений в Иерусалиме XIX в., определив и тогдашнее название: участок Хомси у Новых ворот (3 436 м2), на котором был выстроен жилой дом для сотрудников русского консульства. Неопубликованные прежде документы отражают длительную служебную переписку, процесс оформления постройки и иные мытарства в турецких и русских канцеляриях. Необходимый для чиновников Русского генерального консульства дом был выстроен, но, не простояв и века, разобран при не вполне выясненных обстоятельствах [Чехано-вец, Вах, 2019; Вах, 2018].

В последние годы в ходе работ по освоению обширной зоны в Иерусалиме, в прошлом целиком принадлежавшей к Русскому городку за Яффскими воротами, центру русского паломнического движения в Оттоманской Палестине, обнаружены остатки и других зданий последней трети XIX в. с их инфраструктурой (цистернами и каналами), следами строительных площадок (каменоломни, печи для обжига извести) и т.п. Подобные элементы инфраструктуры на участке Русского подворья открыты раскопками 2015–2017 гг. [Tchekhanovets, Arviv, Vach, in press]; более ограниченный по объему материал выявлен на Вениаминовском подворье [Kagan, 2011]. Наряду с архивными данными, эти находки фиксируют развитие города, демонстрируя срастание европейских и местных элементов, очевидное культурное взаимодействие.

Приведенные примеры археологии русского присутствия строго локализованы. Их дополняют широко распространенные свидетельства, так сказать, массовый материал. В первую очередь это эпиграфика: надписи паломников, частью совершенно особые, уникальные, выполненные в монументальном стиле, и обычные молитвенные граффити, которые оставлял чуть ли не каждый. Ранние надписи охотно ищут и публикуют, делая порой поразительные открытия. Так, первые русские надписи в Святой Земле относятся к XII в., они обнаружены в храме Рождества в Вифлееме [Артамонов, Гиппиус, Зайцев, 2013]. Но такая «спонтанная» эпиграфика XVIII–XIX вв. практически не изучена, хотя и она по-своему информативна. Специалисты Управления древностей Израиля ведут работу по фотофиксации надписей как в храме Гроба Господня, так и в монастырях Старого города. Уже составлены объемные подборки фотографий, пока в основном не прочтенных (первая попытка публикации: [Беляев, Вах, 2019])*.

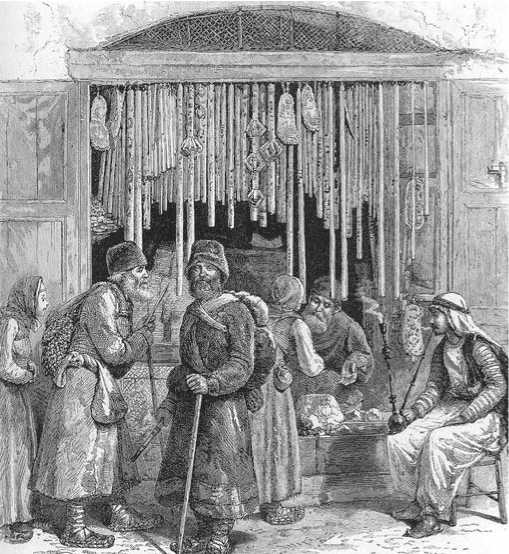

В Архангельском монастыре сосредоточены десятки русских и других славянских, а также румынских и греческих надписей. Он десятилетиями служил местом остановки православных групп, своего рода карантином для иноземцев. В его кельях располагалась и первая Русская духовная миссия до того, как был построен Русский городок за Яффскими воротами. Тексты служат важным дополнением к малоизвестным «хождениям», у них одни и те же авторы. Интересны как явление и монументальные формы эпиграфов в память о том или ином посещении, вполне профессионально выполненных, видимо, по заказу, оплаченному самим паломником. Некоторые записи, напротив, выглядят небрежно, но при этом нанесены на специально затесанные поля-«ковчеги» (надписи паломников Ивана Биризовского из Воронежа и Ивана Дорохова из курского села Куденицыно, 1857 г.) [Там же, c. 96–97] (рис. 2). Такова самая ранняя из отмеченных пока в монастыре надпись 1720 г. в одной из келий, повествующая о том, как «приходили зде[сь] на поклонение гробу Г(ос)п(о)дню з малои росии черниговской дiωцезии еромонахи силвестр и никодим рихловской» [Там же, c. 96]. Сильвестр и Никодим, монахи Рыхловского Николаевского монастыря, совершили путешествие в Константинополь и Палестину. В 1728 г. Сильвестр (Диканский) составил его описание, известное в двух списках (часть одного издана в 1883 г., а полная авторская рукопись хранится в библиотеке Томского государственного университета и готовится к публикации [Описание…, 1883; Славяно-русские рукописи…, 2009; Путник…, 1728]). До сих пор думали, что путешествие черниговских монахов началось в 1722 г., но на самом деле это, видимо, год возвращения.

Среди выдающихся надписей вне Иерусалима уже отмечено значимое в культурно-историческом отношении латинское граффито, оставленное епископом Порфирием (Успенским), основателем Русской духовной миссии в Иерусалиме, на важном перекрестке Синая [Чехановец, 2018]. Наряду с такими сложными источниками, как крупные здания, городская инфраструктура и строительные площадки, массовый археологический материал (в традиционном понимании) четко обозначает русское присутствие в Палестине. Его о ставили первые русские миссионеры на русских участках в Иерихоне, Хевроне и других местах (рис. 3). Это мелкие предметы из стекла, в основном аптечные сосуды, использовавшиеся для святой воды Иордана и других почитаемых источников или для освященного елея, а также, видимо, просто из русских больниц. Фрагменты и целые изделия недавно найдены при раскопках в храме Воскресения Христова [Avni, Seligman, 2003] и Городе Давида (раскопки 2018 г.), причем сюжеты и иконография евангельских сцен, схожая с евлогиями византийской Палестины, демонстрируют устойчивость паломнических практик. К этой группе примыкают фрагменты лампад.

Рис. 2. Памятная надпись Ивана Биризовского и Ивана Дорохова. 1857 г. Иерусалим, двор Архангельского монастыря ( фото авторов ).

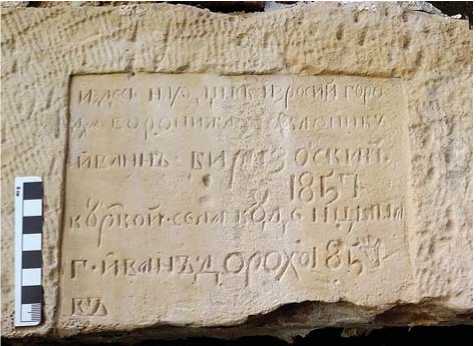

бище 1880-х гг. из четырех отмеченных надгробиями могил есть, например, на участке в Иерихоне, который куплен в 1883 г. афонским иеромонахом Иоасафом (Иваном Кирилловичем Плехановым) с целью создать Троице-Михайловский монастырь. Все плиты имеют знаки креста, но надписи есть только на двух: под одной погребена русская женщина, пожертвовавшая деньги на покупку участка, – Елена Игнатьевна Резниченкова, в схиме Евлампия, 08.08.1885 (рис. 4, а ); под другой, с надписью «Наталiя. 1883 г. НОЕМ 6», – неизвестная. Дневник архимандрита Антонина (Капустина), основателя паломнического приюта в Иерихоне, донес до нас историю смерти паломницы с таким же именем, но умершей годом позже: Наталия Ив. Елунгкова, дочь почетного гражданина, в 45 лет скончалась 21.06.1884 г. от гангрены, пожертвовав 30 000 руб. на развитие русских участков и другие дела благочестия.

Как свидетельство переноса культурных традиций можно воспринимать уже упомянутые менее специфические предметы: бытовой фарфор, детали самоваров, других кухонных приборов. Они многочисленны, например в слоях русских владений в Иерихоне, и делают далекий город византийского и более ранних периодов правомерным сюжетом исторической археологии и России, и Палестины. Это затрагивает не только мир вещей, но и пространство ономастики, где укоренилось понятие «Мо-скобийе», относимое местным населением к любым русским участкам, а в научной лексике – такое устойчивое понятие, как Russian mosaics (т.е. византийские мозаики, найденные на русских землях [Беляев, 2016, c. 47–82]).

Не всем паломникам и путешественникам удавалось вернуться на родину, закономерной формой фиксации их присутствия становятся погребения и маленькие русские кладбища, ясно рисующие первый этап освоения участков. Такое клад-

Рис. 3. Предметы второй половины XIX в. с участка Музейно-паркового комплекса РФ в Иерихоне (по: [Беляев, 2016]).

а – фарфор и стекло; б – металл и керамика.

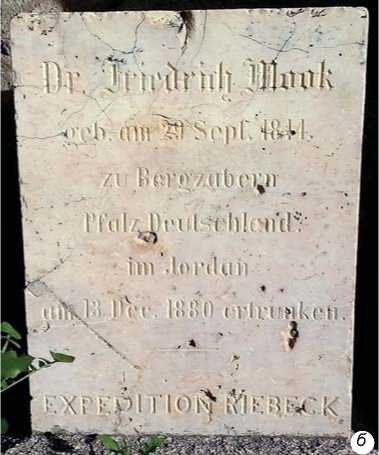

Что касается отдельных погребений, то среди них есть весьма экзотические. На Антониновском участке в Иерихоне оказалась могила (во всяком случае, надгробный камень) видного путешественника-ориенталиста и врача Фридриха Моока (29.09.1844– 13.12.1880), родом из Бад-Бергцаберна (Пфальц), утонувшего в Иордане во время известной экспедиции другого немецкого путешественника по Востоку, Эмиля Рибека (в Иерихоне, видимо, не оказалось другого участка церковной земли для христианина). Это важ- ный пример своеобразной сплоченности христиан-европейцев, питательной среды культурного обмена (рис. 4, б).

Еще удивительнее находка из евангельской Акелдамы (Мф 27: 6–8) в юго-восточной части Енномо-вой долины (также «село Скудельничье» и «земля горшечника»). Это урочище с высеченными в склонах погребальными пещерами с римского времени вошло в систему окружавших Иерусалим кладбищ, в византийское время стало также пристанищем от-

Рис. 4. Надгробия на участке Музейно-паркового комплекса РФ в Иерихоне.

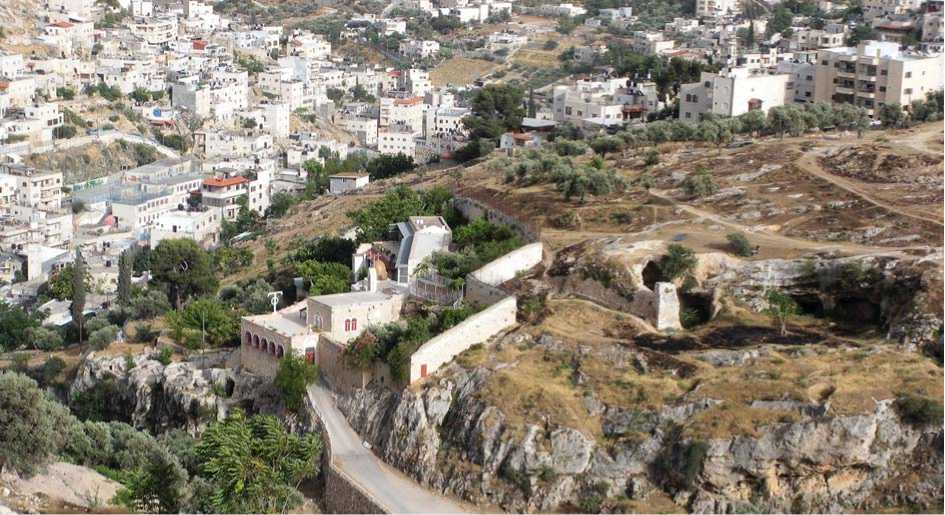

Рис. 5. Район древних кладбищ Акелдама в Иерусалиме (по: [Реэм, Чехановец, 2019]).

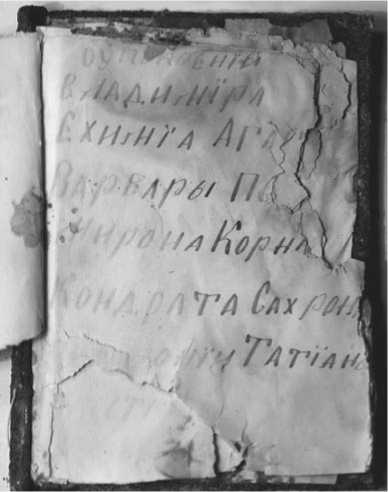

Рис. 6. Страница помянника, принадлежавшего русской паломнице Галушкиной, погребенной в 1910-х гг. на кладбище монастыря св. Онуфрия Великого (по: [Реэм, Чехано-вец, 2019]).

шельников, в эпоху Средневековья – местом массового погребения паломников [Re’em, 2018а, р. 153– 154] (рис. 5). Акелдама упомянута буквально всеми писавшими об Иерусалиме, включая игумена Даниила в 1106–1108 гг. [Житие...], ее почитаемую землю вывозили в Европу кораблями (предполагалось, что она обеспечивает быстрый распад тканей, но не вызывает процессов гниения) [Bodner, 2015]. В начале XIV в. в Акелдаме построили костницу с 15 проемами в крыше для спуска вниз тел; накопившиеся кости затем хоронили в пещерах греческого монастыря св. Онуфрия Великого (возобновлен в 1892 г.). В описаниях всегда подчеркивается иноземный состав погребавшихся [Хождение...]. Хоронили и служили панихиды здесь до XIX в. [Tobler, 1854, p. 274; Сonder, 1881, p. 271; Леонид (Кавелин), 2008, c. 215]. Реставрационные работы 2002 и 2011 гг. показали достоверно сть описаний и позволили рассчитать вместимость костницы (почти 13 000 тел, ср.: [Проскинитарий…, 1889, c. 181–183]. Скелеты в ней не обнаружены, но в 2010 г. была изучена одна из пещер монастыря, заполненная вторично захороненными ко стны-ми останками сотен людей, в основном взрослых мужчин. Среди немногих женских скелетов оказался один с обрывками одеяния и книжечкой в переплете с металлической крышкой – семейным синодиком, поминальной записной книжкой, отпечатанной в типографии Вильде в Москве. Помянник принадлежал паломнице Галушкиной (рис. 6). Ее точное происхождение пока не установлено, хотя женщина с такой фамилией упоминается в дневнике о. Антонина (Капустина) [Реэм, Чехановец, 2019]. Галушкина (или Голушкина), видимо, происходила из Южной России и принадлежала к простому сословию (крестьянка?) – как известно, массовость паломнического движения обеспечили именно крестьяне и жители городских окраин от западных границ Российской империи до Сибири (для «сибирников» хождение и осмысление феномена Русской Палестины вообще стало одним из путей формирования идентичности [Валитов, 2019; Валитов, Кибардина, 2019]; тема сейчас разрабатывается группой ученых Омского университета под руководством М.С. Шаповалова).

Заключение: все в будущем

Вопрос о русском присутствии в Палестине активно изучают с последней четверти ХХ в., но не на уровне

0 5 cм

«диалога культур». Выявить его позволяет не что иное, как поздняя археология. Даже утраченные русские участки сохраняют в глазах местных жителей и ученых определенную связь с Россией, чему способствует сохранение большей части возведенных на них в XIX – начале XX в. построек. Важно, что сам процесс русского освоения Палестины создал своего рода культурный слой, оставил материальные следы, которые включают и обычные для археологии формы, от бытового мусора до некрополей. В научном отношении такой культурно-антропологический материал служит полем историко-археологического эксперимента, он важен и для музейной работы на русских участках, таких как Иоасафовский в г. Иерихоне, где в 2011 г. создан Музейно-парковый комплекс РФ.

Израильские археологи, располагая огромным древнейшим наследием, также готовы изучать местную русскую старину, формируя отдельное направление как часть археологии Израиля (интернациональной по определению). В 2019 г. в Тель-Авивском университете прошел российско-израильский семинар (при участии Института археологии РАН), посвященный археологии русских участков XIX – начала XX в. (Russian Archaeological Project, 19th–21st centuries); читаются публичные лекции; тема заявлена на ресурсе Чикагcкого университета ANET [Tchekhanovets, Belyaev, 2020]. С 2010 г. издается специальный источниковедческий ежегодник, отражающий глубокий обоюдный интерес к наследию Святой Земли (совершенно внеконфессиональный, несмотря на название «Иерусалимский православный семи- нар»). Несомненно, мы имеем право говорить о начале формирования русской этноархеологии Сиро-Палестинского региона.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-0940075) и Программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.

Список литературы Этноархеология русских в сиро-палестинском регионе. XVIII-XIX века

- Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В. «И с отцом, и с матерью, и со всею братьею…»: Два древнерусских граффито из базилики Рождества в Вифлееме // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. – 2013. – № 2. – С. 86–91.

- Беляев Л.А. Византийский Иерихон: раскопки спустя столетие: Материалы Российско-Палестинской археологической экспедиции 2010–2013 гг. / под ред. акад. Н.А. Макарова. – М.: Индрик, 2016. – 500 с.

- Беляев Л.А. Русская археология Палестины // Вестн. РФФИ. – 2019. – № 2. – С. 51–64.

- Беляев Л.А., Вах К.А. Памятные надписи славянских паломников XVIII–XIX вв. в Архангельском монастыре в Иерусалиме (предварительная публикация) // Славяноведение. – 2019. – № 1. – С. 94–99.

- Валитов А.А. Роль сибирских отделов Императорского Православного Палестинского общества в конструировании русской идентичности (конец XIX – начало XX в.) // Сибирские татары: мат-лы Всерос. (с международным участием)

- симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири» / под ред. З.А. Тычинских. – Тобольск, 2019. – С. 285–289.

- Валитов А.А., Кибардина Т.А. Воспоминания сибирских паломников о Палестине конца XIX – начала ХХ веков как исторический источник // Научный диалог. – 2019. – № 4. – С. 213–224. – DOI: 10.24224/2227-1295-2019-4-213-224.

- Вах К.А. Русский консульский дом в Иерусалиме на участке «Хомси»: история строительства // Иерусалимский православный семинар. – Иерусалим; М.: Индрик, 2018. – Вып. 8. – С. 82–107.

- Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество в Святую Землю: К 150-летию основания Русской Палестины. 1860–1864 / авт.-сост. К.А. Вах. – М.: Индрик, 2011. – 60 с.

- Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли / подгот. текста, пер. и коммент. Г.М. Прохорова. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

- Леонид (Кавелин), архим. Старый Иерусалим и его окрестности: Из записок инока-паломника. – М.: Индрик, 2008. – 384 с.

- Описание путешествия иеромонаха Рыхловского Николаевского монастыря Сильвестра и Никодима в Царьград и Иерусалим в 1722 году // Тр. Киев. духовной академии. – 1883. – Вып. 5. – С. 192–204. – Отд. отт.

- Проскинитарий Арсения Суханова: 1649–1653 гг. / ред. и предисл. Н.И. Ивановского. – СПб.: Правосл. Палестин. об-во, 1889. – XVII, 390 с. – (Православный Палестинский сборник; т. VII, вып. 3 (21)).

- Путник странствия моего. Рукопись. 1728 г. // Научная библиотека Томского государственного университета. В-878.

- Реэм А., Чехановец Я. Русский помянник из Акелдамы // Вестн. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. V: Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2019. – № 2 (34). – С. 157–170.

- Россия в Святой Земле: документы и материалы / сост. Н.Н. Лисовой. – М.: Междунар. отношения, 2000. – Т. 1. – 744 c.

- Славяно-русские рукописи научной библиотеки Томского государственного университета: каталог / сост. В.А. Есипова. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2009. – Вып. 2: XVIII в. – 610 с.

- Федорова И.В. «Путешествие в Святую Землю и Египет» князя Николая Радзивилла и восточнославянская паломническая литература XVII – начала XVIII в.: Исследование и текст. – СПб.: Пушкинский Дом, 2014. – 608 с.

- Хождение на Восток гостя Василия Познякова с товарищи / подгот. текста, пер. и коммент. О.А. Белобровой. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5142 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

- Чехановец Я. Порфирий и другие: к будущему исследованию русских паломнических надписей в Святой земле // Иерусалимский православный семинар. – 2018. – Вып. 8. – С. 19–30.

- Чехановец Я., Вах К.А. Византийский монастырь и консульский дом в Иерусалиме (по материалам раскопок 2018 г.) // РА. – № 3. – 2019. – С. 147–157.

- Arbel Y. The Archaeology of Urban Change: 19th Century Jaffa // Cities in Transformation: Research and Design / eds. M. Bovati, M. Caja, G. Floridi, M. Landsberger. – Milan: Il Poligrafo, 2014. – Vol. 1. – P. 531–538.

- Avni G., Seligman J. New Excavations at the Church of Holy Sepulchre Compound // One Land – Many Cultures: Archaeological Studies in Honour of Stanislao Loffrefda OFM / eds. C. Bottini, L. Di Segni, D. Chrupcała. – Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2003. – P. 161–162.

- Bodner N. Earth from Jerusalem in the Pisan Camposanto // Between Jerusalem and Europe: Essays in Honour of Bianca Kühnel / eds. R. Bartal, H. Vorholt. – Leiden; Boston: Brill, 2015. – P. 74–93.

- Conder C.R. The Land of Benjamin // Palestine Exploration Quarterly. – 1881. – Vol. 13. – P. 247–281.

- Düll S. „Mercator honestus“ und Totenktanz: Europaische Reflexe nach dem Fall of Constantinopel // Südost-Forschnungen. – Münich, 1989. – Bd. 48. – S. 86–105.

- Düll S., Luttrell A., Keen M. Faithful unto Death: The Tomb Slab of Sir William Newille and Sir John Clanvowe? Constantinople, 1391 // The Antiquaries J. – 1991. – Vol. 71. – P. 174–190.

- Finkielsztejn G., Nagar A., Bilig Y. The Northwestern Corner of Jerusalem’s Old City Wall: Medieval Archaeology and Modern History // New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region / eds. D. Amit, G.D. Stiebel, O. Peleg-Barkat. – Jerusalem, 2009. – Vol. 3. – P. 5–9.

- Kagan E. Jerusalem, Ha-Nevi’im Street // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. – 2011. – Vol. 123. – URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1856&mag_id=118 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

- Ottoman Jaffa: From Pilgrims’ Anchorage to Regional Center // Mapping Urban Changes / A. Plosnić Škarić. – Zagreb: Inst. of Art History, 2017. – P. 392–413.

- Peretz A. Ottoman Military Logistics as Refl ected in the Findings at Nebi Samuel // Cathedra. – 2017. – Vol. 166. – P. 118–199 (in Hebrew).

- Pilgrimage: Past and Present in the World Religions / eds. S. Coleman, J. Elsner. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1995. – 240 p.

- Re’em A. Yafo, the French Hospital // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. – 2010. – Vol. 122. – URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1566&mag_id=117 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

- Re’em A. The Medieval Burial Structure at Aceldama: Terminological and Chronological Refl ections and Some New Insights in Light of the Archaeological and Textual Evidence // New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region. – Jerusalem, 2018a. – Vol. 12. – P. 134–167 (in Hebrew).

- Re’em A. The Qishle Excavations in the Old City of Jerusalem. – Jerusalem: Israel Exploration Society, 2018b. – 267 p.

- Re’em A., Forestani R. Jerusalem, Old City: The Muristan // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. – 2017. – Vol. 129. – URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=25216&mag_id=125 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

- Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion / eds. S. Coleman, J. Elsner. – L.: Routledge, 2005. – 197 p.

- Sumption J. Pilgrimage: An Image of Medieval Religion. – L.: Faber and Faber Ltd., 2002. – 350 p.

- Spencer B. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges, Medieval Finds from Excavations in London. – L.: Stationery Offi ce, 1998. – 208 p.

- Taxel I. Majdal Yābā: More Insights on the Site in the Medieval and Late Ottoman to Mandatory Times // J. of Islamic Archaeology. – 2017. – Vol. 4.1. – P. 49–86.

- Tchekhanovets Y., Arviv K., Vach K. A Short Memory: Historical Archaeology of Russian Compounds // Memory: Proceedings of Conference held at Tel Aviv University, 29.05.2019 / eds. G.D. Stiebel, D. Ben Ami, I. Koch, Y. Tepper (in press).

- Tchekhanovets Y., Belyaev L. Russian Archaeology of the Holy Land // The Ancient Near East Today. – 2020. – Vol. VIII, N 2. – URL: http://www.asor.org/anetoday/2020/02/russianarchaeology

- Tobler T. Topographie von Jerusalem. – B.: G. Reimer, 1854. – IV, 1035 р.

- Tsuk T., Bordowicz I., Taxel I. Majdal Yābā: The History and Material Culture of a Fortifi ed Village in Late Ottoman – and British Mandate Palestine // J. of Islamic Archaeology. – 2016. – Vol. 3, iss. 1. – P. 37–88.

- Zilberstein A., Shatil A. New Finds Dating from the British Mandate from the Tyropoeon Valley: the Givati Parking Lot Excavations near the Dung Gate // Strata. – 2013. – Vol. 31. – P. 153–161.