Этнографические исследования и изучение верхнепалеолитической мелкой пластики

Автор: Волкова Ю.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы использования данных этнографии в археологических исследованиях. Опираясь на работы отечественных этнографов, можно выделить ряд особенностей традиционного искусства народов Севера и Сибири. На основании этих особенностей намечены подходы к его изучению, применимые в процессе анализа мелкой пластики верхнего палеолита.

Верхний палеолит, искусство малых форм, мелкая пластика, орнамент, традиционное искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/14522937

IDR: 14522937 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Этнографические исследования и изучение верхнепалеолитической мелкой пластики

До конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. существовала общепринятая тенденция интерпретировать палеолитические древности со ссылками на данные этнографии. Затем появился призыв полностью отказаться от этнографического компаративизма и искать объяснения изучаемых археологических материалов в них самих (см., напр.: [Laming-Emperaire, 1962; Lerоi-Gourhan, 1965, 1995]). В настоящее время наблюдается отход от обеих крайностей, продолжается поиск оптимальных путей взаимодействия между археологией и этнографией (см., напр.: [Интеграция археологических и этнографических исследований, 2001, 2008; Томилов, 1999; Шер, 2006, с. 19–21]).

В исследованиях пещерного искусства активно развивается идея о связи древних изображений с шаманизмом, измененным состоянием сознания (с привлечением данных нейропсихологии и этнографии) [Clottes, Lewis-Williams, 2001; Lewis-Williams, 2003; Clottes, 2011, p. 68–142], изучаются акустические свойства пещер и их связь с возможными обрядами охотничьей магии [Reznikoff, 1987, 2010]. Высказаны предположения о том, что первобытное искусство по своей природе близко к фольклору и, по аналогии с ним, содержит мифоэпические формулы, которые являются ярким признаком культуры и передвигаются вместе с ее носителями в пространстве и времени [Шер, 2000, с. 81–82].

В процессе изучения искусства малых форм возникает сложность восстановления его археологического контекста, поскольку значительная часть известных нам образцов была найдена до конца 60-х гг. XX в. и археологические отчеты того времени не всегда содержат необходимые сведения. В связи с этим исследователь вынужден черпать информацию исключительно из имеющегося предмета, что ведет к доскональному описанию находок [Абрамова, 1962, 2005, 2010], созданию типологий отдельных категорий изображений по метрическим параметрам [Гвоздовер, 1985], попыткам расшифровки знаковых записей на поверхности скульптуры [Фролов, 1981, с. 71–109; Ларичев, 2003, 2008], поиску аналогий в материалах стоянок Западной и Восточной Европы, Центральной России, Сибири [Абрамова, 1960, с. 22–23; McDermott, 1996; Первобытное искусство, 1998, с. 80; Демещен-ко, 1999, с. 104, 108; Mussi, 2000, p. 371–374; Dupuy, 2007, p. 279; Волкова, 2011, с. 41–42; и др.]. Даже на уровне описания мелкой пластики используются термины, заимствованные из этнографии и заведомо

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (51) 2012

несущие определенную смысловую нагрузку: «амулет», «жезл начальника», «магическая трещотка», «ко-пьеметалка» и др. (см., напр.: [Руссо, 2003, с. 12, 52, 61]). Возможно, это говорит о том, что язык исследователя первобытного искусства находится на стадии перехода от научного жаргонизма к первичной формализации лексики [Шер, 1978, с. 44].

В изучении искусства малых форм основными направлениями, опирающимися на этнографические свидетельства, на современном этапе являются этноархеология, экспериментальная археология и комплексные исследования. Цель этноархеологии в западной науке была определена как реконструкция социокультурных явлений. Ее основной задачей стало изучение закономерностей и механизмов превращения этнографической культуры в археологическую. Познание этих закономерностей и механизмов резко увеличивает возможности воссоздания на археологических материалах социокультурного облика древнего населения. Экспериментальная археология предполагает реконструкцию прошлого людей в ходе эксперимента, воссоздающего ту или иную ситуацию, с участием исследователей.

В качестве источника для реконструкции особенностей первобытного мышления этнографические труды первых комплексных экспедиций представляются более достоверными, поскольку уровень интеграции современных и традиционных обществ с каждым годом становится все выше, свидетельства аутентичной материальной и духовной культуры аборигенов все труднее различить. Результаты ранних исследований доказывают связь скульптуры с фольклором и мировоззрением древних людей (см., напр.: [Штернберг, 1936]). Убедителен пример, приведенный Д.А. Сергеевым: созданные в первых веках нашей эры скульптурные изображения из моржового клыка, найденные в Эквенском могильнике, тесно связаны с традиционными представлениями современного эскимосского населения об окружающем мире. Одна находка представляет собой амулет, на котором в числе других животных с одной стороны изображена голова косатки, а прямо напротив – голова сухопутного хищника, волка. Это парное изображение не случайно. И в наше время китобои считают косаток своими покровителями: киты, преследуемые этими хищниками, часто сами выбрасываются на берег и становятся легкой добычей охотников. Местные жители не могли понять, куда исчезают косатки зимой, когда море покрывается льдом. Стремление объяснить их исчезновение привело к представлениям о превращении косатки в волка на зимний период. Поэтому волк стал священным и неприкосновенным, ему не мстили за убийство оленей: «Зимой косатки берут у людей оленей, а летом отдают китами» [Сергеев, 1970].

Скульптура, напоминающая верхнепалеолитическую, встречается у аборигенов Сибири. В связи с этим целесообразно обратиться к работам отечественных этнографов, посвященным ее подробному анализу (напр.: [Иванов, 1970]), что позволит заимствовать опыт специалистов в области традиционного искусства и определить некоторые подходы к изучению верхнепалеолитической изобразительной деятельности, не обращаясь к прямым аналогиям.

Мелкая пластика эпохи верхнего палеолита и традиционное искусство

Вариабельность форм. Скульптура верхнего палеолита представляет два основных образа – животного и человека. У народов Сибири мы встречаем подобные антропо- и зооморфные изображения. Проводить семантические параллели в данном случае очень сложно и не совсем корректно. Опираясь на этнографические сведения, невозможно делать выводы о том, что именно, например, обозначала та или иная верхнепалеолитическая фигурка женщины. В работах, посвященных культуре и быту народов Сибири, отмечено: скульптура изображала духов, души предков, существа, в которых видели источник болезни, и т.д.; она делилась на бытовую (куклы) и религиозную [Иванов, 1949, с. 9, 163–164; 1979, с. 150–155; Анисимов, 1950, с. 30, 32]. Таким образом роль данных изображений была многообразной и дифференцированной. Предположительно так может быть объяснено наличие в материалах одного верхнепалеолитического памятника разного рода фигурок женщин, как, например, на стоянках Мальта (неподалеку от Иркутска), Гагарино (в верховьях Дона) и др. [Герасимов, 1958, с. 30–50; Абрамова, 1962, с. 28–29, 44–51; Тарасов, 1972, с. 200; Лип-нина и др., 1997].

Трансформация значения и особенности использования материала. По мнению С.В. Иванова, значение каждого изображения могло меняться во времени и в зависимости от обстоятельств, контекста использования, а функции, выполняемые аналогичными изображениями, но изготовленными из разных материалов, могли различаться. Интересно отметить случай трансформации неутилитарного предмета из Мальты – стержня, изготовленного из бивня мамонта и «орнаментированного» поперечными прорезанными линиями (рис. 1). На одном его конце верхний слой был удален для того, чтобы просверлить отверстие. Видимо, и здесь поверхность стержня изначально была также «орнаментирована», поскольку по краям остались небольшие углубления от имевшихся ранее поперечных линий. Возможно, это свидетельствует об использовании данного предмета сначала в качестве статуэтки, а затем «превращении» его в подвеску, что, вероятно, говорит об изменении семантической и функциональной категории изображения с течением времени.

Физические свойства материала и особые представления, связанные с ним, играли большую роль в жизни аборигенов Сибири [Смоляк, 1976, с. 138]. Среди верхнепалеолитических предметов неоднократно встречаются изделия из бивня мамонта, форма и поверхность которых сымитированы под иной природный материал, специфическую текстуру (ракушки, зубы, рыбная чешуя, внутренняя часть бивня мамонта и др.) [Бибикова, 1965; Taborin, 1990, p. 31, fig. 2; Chollet, Airvaux, 1990, p. 82, fig. 7; White, 1997, р. 96, 109; Волкова, 2010]. Можно предположить, что имитируемые материалы представляли особую ценность для людей той эпохи в силу своей редкости, особых физических и тактильных свойств или иных неизвестных нам причин.

Показательны изображения со стоянки Костёнки I, выполненные из бивня мамонта и мягкого камня. По мнению некоторых авторов, результаты изучения фрагментов каменных женских статуэток указывают на то, что данные фигурки, в отличие от изготовленных из бивня мамонта, были сознательно разломаны [Абрамова, 1966, с. 90; Дюпюи, 1999, с. 152–154; Дюпюи, Праслов, 1999, с. 29]. Возможно, эти различия как раз и обусловлены назначением, ритуальной функцией предметов, использовавшихся для более и менее долговременных целей. По данным Дж. Хана, работа по изготовлению копии фигурки лошади из Вогер-хельда заняла более 40 часов, что для охотников-собирателей немалый срок. Можно предположить наличие прямой связи между временем, необходимым для создания статуэтки, и длительностью ее использования [Hahn, 1990, p. 173–183]. Согласно проведенным нами экспериментам, изготовление фигурки костенковского типа из мела с помощью кремневой пластины в среднем занимает не более пяти часов (рис. 2). Следовательно, для создания скульптуры из бивня требуется в 8 раз больше времени, что, возможно, действительно влияет на ее ценность в глазах создателей. На граввет-тийских стоянках Моравии также отмечено преднамеренное разрушение терракотовых статуэток, связываемое исследователями с обрядами охотничьей магии [Svoboda, 1999, p. 262–263].

Интересно проследить разные контексты и способы использования одного материала – терракоты. Во Французских Пиренеях применялись различные технологии изготовления художественных предметов из глины – моделирование, скульптура, гравировка. В Моравии зафиксирована преимущественно скульптура, антропоморфная и зооморфная, выполненная по определенному канону, причем отпечатки пальцев на материале говорят о том, что эти изделия делали женщины и дети. Следовательно, можно отметить вариабельность использования глины: индивидуальный поход к созданию художественных предметов во

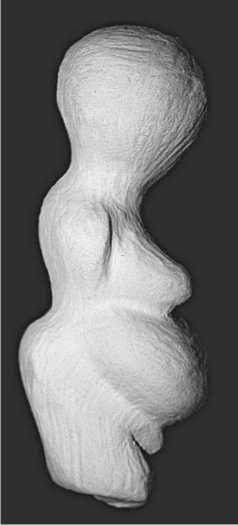

Рис. 1. «Орнаментированный» стержень со стоянки Мальта.

0 5 cм

Рис. 2. Экспериментально изготовленная из мела фигурка женщины костенковского типа (автор Ю.С. Волкова).

Французских Пиренеях и более стандартизированные действия с данным материалом в Моравии [Boureaux, 2004; Bougard, 2010].

Контекст находок. В гроте Гримальди обнаружены скопления женских фигурок в тайничках. Р. Уайт предположил, что они были спрятаны для будущего использования беременными женщинами во время родов, которые случались не так часто в небольших охотничьих группах [White, 1997, р. 116–117]. О нахождении верхнепалеолитических скульптурных изображений в древних тайничках, «ямках-хранилищах» писали и отечественные исследователи [За-мятнин, 1935, с. 36, 63; Ефименко, 1958, с. 346–350; Амирханов, Лев, 2003, с. 24–26; 2007; и др.]. В этнографических работах мы встречаем много свидетельств о специальных местах, предназначенных для хранения скульптурных изображений.

Таким образом, можно предположить существование «жизни» скульптурных изображений внутри коллектива их создателей, изменение и дополнение их семантического значения.

Внешний вид. В этнографических работах можно найти попытки связать функциональное назначение скульптуры с ее внешним видом. Например, в отдельных случаях появление упрощенных «стержневидных» изображений человека объясняется тем, что на эти фигурки надевали «одежду», поэтому не было необходимости их доделывать [Иванов, 1979, с. 158]. По мнению С.А. Демещенко, отверстия в нижней части фигурок птиц и женщин со стоянки Мальта, возможно, делались для удобства восприятия: если подвеску носили на шее или поясе, то, взяв ее в руки, человек оказывался «лицом к лицу» с данным изображением [2008].

Известно, что в традиционных культурах нюансы в передаче того или иного образа играют определяющую роль. По свидетельству С.В. Иванова, у народов Амура при болях в животе изготовлялась фигурка медведицы с небольшим вздутием в брюшной части. При общем недомогании гольды делали из дере-

Рис. 3. Фрагмент скульптурной поделки из бивня мамонта со стоянки Мальта.

0 1 cм 0 1 cм

Рис. 4. Обломки скульптурных поделок из бивня мамонта со стоянки Мальта.

Общие классификации женских статуэток базируются на особенностях телосложения (см., напр.: [Абрамова, 1966, с. 13–15; Елинек, 1982, с. 372–373]), локальные типы выделяются на основании форм заготовок [Хлопачёв, 1998; 2006, с. 120–132]. Можно наметить иной подход, обращая внимание на различные нюансы исполнения, не только свидетельствующие об индивидуализации женского образа [Аникович, 2000; Демещенко, 2000], но и позволяющие объединять изображения в группы.

Орнамент-декор. Отдельным направлением в изучении искусства эпохи верхнего палеолита является анализ «орнамента» на предметах утилитарного и неутилитарного назначения. В этом плане полезным будет опыт этнографических исследований. Например, С.В. Иванов считал наиболее правильным анализ не отдельных элементов орнамента, а их сочетаний, поскольку отдельные элементы, как правило, носят универсальный характер и встречаются в разных художественных традициях [Иванов, 1952, с. 86; 1963, с. 5–43; 1964, с. 145]. Выводы исследователя подкреплены данными, полученными в результате изучения нейропсихологии людей. Так, Д. Льюис-Уильямс и Т. Доусон выделяют шесть типов простейших знаков, которые носят универсальный характер и связаны с энтоптическим зрением: решетки, параллельные линии, пятна/точки, зигзаги, волнистые линии, меандры [Lewis-Williams, Dowson, 1988, p. 203]. По мнению С.В. Иванова, именно совокупность технических приемов исполнения орнамента является одним из важнейших признаков родства и культурных взаимоотношений народов, признаком, характеризующим культуру [1958, с. 19–23].

Обращаясь к работам, посвященным изучению «орнамента» на верхнепалеолитических предметах, среди простейших его элементов мы встречаем «линии» и «точки» (см., напр.: [Taborin, 1990, p. 21]). Если среди первых выделяют несколько типов, то последние остаются просто «точками» или «ямками» [Sauvet, 1990, p. 87]. Учитывая замечания С.В. Иванова, можно оспорить такой односторонний подход. Так, анализ «орнаментированных» предметов из Мальты позволяет выделить по крайней мере два разных устойчивых вида нанесения точек: с прочерченными линиями и парные.

«Орнамент» в виде точек с линиями встречается на центральной подвеске из составного ожерелья [Абрамова, 1962, табл. LVI, 5], пластине с отверстием в центре [Там же, табл. LI, 2] и на обломке неопределенного предмета из бивня мамонта (рис. 3). Отличительной чертой данного сочетания элементов является создание рельефа. А.К. Филиппов предположил, что линии выскабливались острием от высверленной ямки [2004, с. 115]. Подобной технологии нанесения «орнамента» не встречено ни на одном памятнике. Таким образом, она может стать достаточно достоверной характеристикой изобразительной традиции Мальты.

«Орнамент» в виде парных точек присутствует на двух женских статуэтках [Абрамова, 1962, табл. XLVI, 8; XLVII, 9], мелкой подвеске из составного ожерелья [Там же, табл. LVI, 2] и на обломках неопределенных предметов из бивня мамонта (рис. 4). В описании костюма эвенков встречается специальный головной убор с отверстием в задней части, через которое выпускалась коса [Василевич, 1969, с. 134]. У народов Севера и Сибири узоры на голове женских фигурок передают особенности прически или головного убора [Слободин, 2002, с. 145–149]. Можно предположить, что и у статуэток из Мальты при помощи «орнамента» изображены косы, причем у одной из них коса ниспадает на грудь. Однако это предположение представляется не совсем корректным, т.к. парными точками «орнаментированы» и совершенно иные предметы: подвеска и обломки изделий из бивня мамонта.

В целом принцип выделения устойчивых сочетаний элементов орнамента и технологии их нанесения можно применять при сравнении предметов искусства с различных памятников эпохи верхнего палеолита для определения особенностей локальных изобразительных традиций и выявления их родства, возможного культурного взаимодействия [Федорова, 1995, с. 15; Амирханов, Лев, 2004, с. 318].

Выводы

Таким образом, можно наметить несколько особенностей традиционного искусства, которые могут оказаться полезными при изучении верхнепалеолитической мелкой пластики:

-

1) значение одного и того же скульптурного изображения могло меняться во времени, а также в зависимости от контекста и материала, из которого оно изготовлено;

-

2) внешний вид древней скульптуры напрямую связан с ее функциональным назначением;

-

3) нюансы в передаче одного и того же образа могут влиять на его значение;

-

4) сочетания отдельных элементов орнамента и их техническое исполнение являются характерным признаком локальной изобразительной традиции.

Учитывая эти особенности, не обязательно обращаться к прямым этнографическим аналогиям. Можно предположить, что основные принципы создания и применения скульптурных изображений носят универсальный характер и могут быть использованы при интерпретации верхнепалеолитической мелкой пластики.