Этно- и социолингвистические основы мотивации изучающих финский язык в Петрозаводском государственном университете

Автор: Коробейникова С.В.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Целью научной статьи стало выявление этно- и социолингвистических основ мотивации обучающихся к изучению финского языка на основе анализа результатов опроса студентов кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного университета. В настоящий момент такие исследования являются актуальными, так как на протяжении нескольких лет у абитуриентов наблюдается устойчивый интерес к профилям обучения, включающим помимо второго основного языка (карельского, вепсского или английского) финский язык.

Этнолингвистика, социолингвистика, мотив, мотивация, мотивационный комплекс, финский язык, высшее образование, бакалавриат

Короткий адрес: https://sciup.org/147242397

IDR: 147242397 | УДК: 81’27:39=511.111 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.03.343-355

Текст научной статьи Этно- и социолингвистические основы мотивации изучающих финский язык в Петрозаводском государственном университете

Основы этнолингвистики в вузах изучаются редко. То же можно сказать и о психо- и социолингвистике. Однако этно-и социолингвистика демонстрируют интереснейший пласт исследований как исторически отдаленного от современности, так и актуального использования языков.

Большая российская энциклопедия под этнолингвистикой понимает «направление в языкознании, изучающее язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихоло гических факторов в функционировании и эволюции языка. В более широком понимании этнолингвистика рассматривается как комплексная дисциплина, исследующая с помощью лингвистических методов “план содержания” культуры, народной психологии и мифологии независимо от способов их формального представления (слово, предмет, обряд и т. п.)»1.

В свою очередь, социолингвистика определяется как научная дисциплина, изучающая проблемы, связанные с социальной природой языка, его общественными функциями, ролью, которую играет язык в жизни общества, механизмом воздействия социальных факторов на язык»2.

Наличие социального запроса влечет за собой развитие мотивационных аспектов у изучающих какой-либо язык, поскольку предполагает возможность его (как самого языка, так и владеющего этим языком) дальнейшего функционирования в окружающей социальной среде.

Н. И. Толстой в работе «Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике» анализирует связь этно- и социолингвистики следующим образом: «В известном смысле этнолингвистика и социолингвистика могут расцениваться как два основных компонента (раздела) одной более обширной дисциплины, с той лишь разницей, что первая учитывает прежде всего специфические – национальные, народные, племенные – особенности этноса, в то время как вторая – особенности социальной структуры конкретного этноса (социума) и этноса (социума) вообще, как правило, на поздней стадии его развития применительно к языковым процессам, явлениям и структурам» [15, 27–40 ].

Объединение этих посылов в формировании мотивационных комплексов желающих изучать финский язык на профессиональном уровне можно проследить в истории и сегодняшнем дне функционирования и преподавания финского языка в Карелии, в частности в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ).

Обзор литературы

Теоретической базой при проведении исследования послужили труды зарубежных исследователей, таких как Р. Пе-крун, С. Хайди, А. Маслоу, Р. М. Райан, Э. Л. Деси, А. Бандура, П. Валдесоло, А. Штульман, А. С. Барон и др., обраща- вшихся к проблеме эмоций и мотивации обучения [8; 20; 21; 24]; интереса в учебной мотивации [19]; влияния на учебную мотивацию проявления чувств [28], а также к теориям самодетерминации [25] и само-эффективности3 [17; 26], раскрываемым в контексте учебной мотивации. Кроме того, авторы опирались на работы отечественных ученых И. П. Подласого, А. К. Марковой, Е. Ф. Задуновой, Т. О. Гордеевой при определении понятий «мотивация» и «мотив», классификации мотивов, рассмотрении феномена полимотивации и др.4 [2; 3; 5].

Общие вопросы мотивации, вопросы мотивации в обучении финскому языку как иностранному затрагивали в своих трудах финские ученые М. Пелтонен, П. Руохотие, К. Вепсяляйнен, Х. Перикангас, Р. Уллако-ноя [22; 23; 29]. В их исследованиях представлена в основном проблема мотивированности эмигрантов к изучению финского языка в Финляндии. В России же работ, касающихся непосредственно мотивации к изучению финского языка, довольно мало. О преподавании финского языка в школе и вузе и мотивации к его изучению в разное время писали Н. С. Братчикова, Т. И. Старшова, Н. А. Осьмак, и др. [1; 6; 10–12; 16].

Материалы и методы

В представленной научной статье автор на материалах проведенного опроса обращается к изучению побудительных мотивов студентов-бакалавров, изучающих финский язык в ПетрГУ. В ходе исследования применялись методы опроса, статистический, математический и сравнительносопоставительный. На начальном этапе в качестве основного метода использовался опрос. Он позволил получить от студентов необходимую информацию, которая в дальнейшем обрабатывалась с помощью статистического метода, требующегося для идентификации важных данных из большого массива информации. С помощью математического метода собранные во время опроса материалы отсортировывались, определялись признаки и критерии, согласно которым информация распределялась (разбивалась), а затем оформлялась в диаграммы. Сравнительно-сопоставительный метод исследования позволил вычленить общие и различные мотивы к изучению финского языка и сделать выводы.

Результаты исследования и их обсуждение

Стратегия национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 года гласит, что карелы являются титульным этносом и определяют исторические и национальные особенности республики. Вепсы – коренной малочисленный народ, русские (поморы, заонежане, пудо-жане) – самый многочисленный народ, проживающий на территории Карелии. Российские финны также занимают особое место в истории становления и развития Республики Карелия, где «…созданы условия для изучения карельского, вепсского и финского языков в образовательных организациях дошкольного, среднего и высшего образования, ведется подготовка специалистов со знанием карельского, вепсского и финского языков, реализуется конституционное право на получение информации на национальных языках»5.

В. А. Кряжков говорит о переходе статуса финнов Карелии из субъектообразующего народа (Карело-Финская ССР) в «этническое сообщество, которое де-факто… является национальным меньшинством». Соответственно на финнов распространяются Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национальнокультурной автономии» и Постановление Верховного Совета РФ от 29 июня 1993 г. № 5291-I «О реабилитации российских финнов». По мнению В. А. Кряжкова, «Республика Карелия не лишена возможности (с учетом установлений п. “б” ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 76 Конституции РФ) уравнять положение финнов со статусом карелов и вепсов в части прав, обеспечивающих со- хранение их культурной самобытности (религии, языка, традиций и культурного наследия)» [7, 99].

Традиционно Карелия говорила на нескольких языках: карельском, вепсском и русском. В начале ХХ в. в Карелию из Финляндии приехали тысячи участников гражданской войны, закончившейся поражением красных финнов. Финский язык в Карелии переживал период широкого распространения, поскольку кроме красных финнов – перебежчиков и политэмигрантов – сюда по причине тяжелой экономической ситуации в США и Канаде в 1920–1930-х гг. стали прибывать североамериканские финны, в конце 1920-х гг. – финны-ингерманландцы из Ленинградской губернии, также оказавшие огромное влияние на формирование языковой и культурной политики в Карелии6 (подробнее об истории вопроса см.: [9; 13; 14]).

В настоящее время финский язык, помимо статуса языка национального меньшинства, проживающего на территории Карелии, имеет и статус иностранного языка. В школах, средних специальных учебных заведениях и вузах Карелии финский изучается и преподается как иностранный, исключение составляет лишь Финно-угорская школа им. Э. Леннрота, где финский преподается как родной язык. По сравнению с еще довольно недавним временем, когда во многих семьях говорили на финском как на родном языке, ситуация сегодня абсолютно иная. «По переписи 2002 г., финским языком в Карелии владеют 22 813 чел. В том числе: карелы – 9 197 чел. (14 % всех карелов), русские – 6 958 чел. (1 %), финны – 5 770 чел. (40 % всех финнов), белорусы – 252 чел. (1 %), вепсы – 227 чел. (5 %), украинцы – 17 чел. (1 %), прочие – 228 чел. Из всех владеющих финским языком финны составляют 25 %. Уже сейчас финский язык сочетает в себе признаки скорее второго иностранного, чем родного языка», – отмечает В. Н. Бирин7.

Тем не менее в Карелии функционирует ряд СМИ на финском языке: газета

“Karjalansanomat”, журнал “Carelia”; национальная редакция ВГТРК «Карелия» выпускает на финском языке часть программ; детский журнал “Kipinä” один из номеров публикует на финском языке, а Национальный театр Республики Карелия дает на нем спектакли. Таким образом, можно констатировать, что финский язык востребован жителями региона.

Карелия является приграничным регионом, и предпосылки для использования финского языка в республике достаточно благоприятны в условиях активного развития приграничного сотрудничества. Руководители многих предприятий, сотрудничавших до 2022 г. с партнерами из соседней с Карелией Финляндии, понимали необходимость или нанимать переводчика, владеющего финским языком, или на бытовом уровне изучать финский язык на курсах. В связи с этим профессия переводчика с финского и на финский была и остается (с надеждой на восстановление международных связей в каком-либо качестве) востребованной в республике, а на профили обучения с финским языком в ПетрГУ ежегодно фиксируется высокий конкурс. Например, за последние годы, по данным официального сайта Петрозаводского государственного университета, конкурс составляет от 5 до 11 чел. на одно бюджетное место. Кроме того, очень востребованы профили обучения, где финский язык изучается дополнительно как часть специализации наряду со шведским («История стран Северной Европы»), а также как курс иностранного языка по выбору для студентов других направлений обучения («Зарубежная филология и журналистика») Института филологии.

Мотивационный комплекс студентов Пет-рГУ очень широк. Согласно опросу обучающихся на кафедре прибалтийско-финской филологии (52 чел. из 71 студента I–IV курсов), многие принимают решение о том, что их профессия будет связана в будущем с финским языком, еще в старших классах школы, а к некоторым понимание открывающихся возможностей приходит только в процессе обучения, так как при поступлении их выбор не был направлен исключительно на изучение финского языка. Мотивы эволюционируют в процессе знакомства с культурой, историей, в процессе прохождения учебных и производственных практик.

На протяжении учебы студенты убеждаются в том, что при условии развития определенных профессиональных навыков и умений найти работу можно не только после окончания университета, но и в процессе обучения. Этому помогает развитие индивидуального мотивационного комплекса сначала у будущего студента, а затем у студента старших курсов. Встречи с работодателями – руководителями образовательных организаций, производственных предприятий, музеев, научных центров, силовых ведомств дают студентам уверенность в востребованности их профессии на рынке труда.

Понятие мотивации и ее уровней как внутренней психологической характеристики личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности, рассматривали многие ученые. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой.

По И. П. Подласому, «мотивация (от лат. moveo – двигаю) – общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования»8.

Мотивация является отправной точкой в любой деятельности и занимает ведущее место в ее структуре. А. К. Маркова под мотивом понимает «направленность активности на предмет, внутреннее психическое состояние человека, прямо связанное с объективными характеристиками предмета, на который направлена активность»9.

Определение мотивации относительно получения образования ассоциируется с рядом исследований. Например, Г. Крукс и Р. Шмидт представляют мотивацию в качестве ориентира к овладению предметом [18]. Р. Стиирс и Л. Портер характеризуют мотивацию к обучению как потребность, цель и форму обратной связи [27],

Р. М. Райан, Э. Л. Деси – как стремление к действию [24].

«В роли мотивов, – утверждает И. П. Подласый, – выступают потребности, интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы учащегося. Это обусловливает то, что мотивы являются сложными образованиями. Мотивы, а их много, всегда взаимосвязаны, и в педагогическом процессе мы имеем дело не с одним действующим мотивом, а со многими, т. е. учение имеет полимотивированный характер»10.

Относительно феномена полимотивации А. Маслоу подчеркивал, что любое поведение проявляет тенденцию к детерминации несколькими или даже всеми базовыми потребностями одновременно, а не одной. Привлечение как можно большего числа потребностей (актуализация большего числа побуждающих факторов) повышает общий уровень мотивации деятельности [8, 99 ].

Классифицировать мотивы, действующие в системе обучения, можно по различным критериям. Так, по видам выделяются познавательные и социальные мотивы. Познавательные мотивы порождаются самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с содержанием и процессом учения, способами усвоения знаний11, образуют внутреннюю мотивацию обучающихся. Социальные мотивы соотносятся с косвенным результатом учения, с тем, что лежит вне самой учебной деятельности, направлены на другого человека.

По уровням, согласно И. П. Подласому, мотивы подразделяются следующим образом:

– широкие социальные мотивы (чувство долга, ответственности, понимание социальной значимости учения). Прежде всего это стремление через учение утвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус;

– узкие социальные (или позиционные) мотивы (стремление занять определенную должность в будущем, получить признание окружающих, получать достойное вознаграждение за свой труд);

– мотивы социального сотрудничества (ориентация на различные способы взаимодействия, утверждение своей роли и позиции в классе);

– широкие познавательные мотивы, которые проявляются как удовлетворение от самого процесса учения и его результатов, ориентация на получение новых знаний;

– учебно-воспитательные мотивы (ориентация на способы добывания знаний, усвоение конкретных учебных предметов);

– мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний)12.

Обобщая и анализируя ответы респондентов, можно выделить профессионально-ценностные, эстетические, коммуникативные, статусно-позиционные, традиционно-исторические, утилитарно-практические, учебно-познавательные, неосознанные мотивы.

Мотивы учения можно разделить на внешние и внутренние. Первые исходят от педагогов, родителей, общества в целом и приобретают форму подсказок, намеков, требований, указаний, понуканий или даже принуждений. Они, как правило, действуют, но их действие нередко встречает внутреннее сопротивление личности. Вторые – внутренние по отношению к учебной деятельности мотивы, т. е. мотивы, которые непосредственно связаны с учебой, например получение удовольствия от учения [4].

В педагогической психологии также выделяют осознанные и неосознанные мотивы. Осознанные мотивы выражаются умением обучающегося рассказать о причинах, побуждающих его к деятельности. Неосознанные мотивы – это мотивы, при удовлетворении которых обучающийся не отдает себе отчета в том, что побуждает его к деятельности. К неосознанным мотивам относятся прежде всего влечения и установки, которые могут быть очень сильными.

Наконец, существуют реальные мотивы, которые осознаются обучаемыми и педагогами, и мотивы мнимые, которые

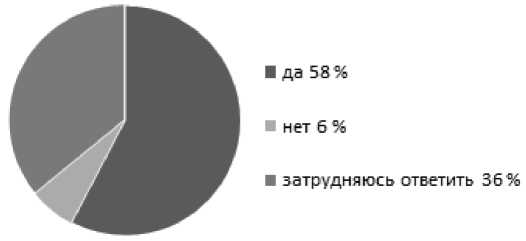

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Будет ли Ваша будущая работа связана с финским языком?» (студенты III и IV курсов)

Fig. 2. Distribution of responses to the question “Will your future job be related to the Finnish language?” (3d and 4th-year students)

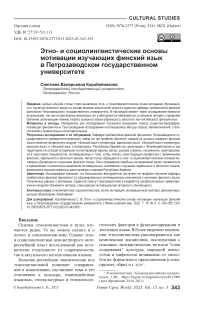

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Будет ли Ваша будущая работа связана с финским языком?» (студенты I и II курсов)

Fig. 1. Distribution of responses to the question “Will your future job be related to the Finnish language?” (1st and 2nd-year students)

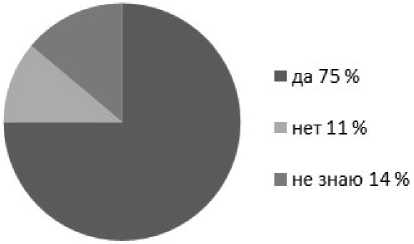

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Будете ли Вы продолжать изучение финского языка после окончания ПетрГУ?»

Fig. 3. Distribution of responses to the question “Will you continue to study the Finnish language after graduating from Petrozavodsk State University?”

могли бы действовать лишь при определенных обстоятельствах13.

Мотивационная сфера не является статичной: одни мотивы выходят на первый план на начальном этапе обучения, другие – после получения определенных практических и профессиональных навыков.

Согласно проведенному среди студентов I и II курсов кафедры прибалтийско-финской филологии ПетрГУ опросу, в среднем чуть более половины респондентов связывали свою будущую работу с финским языком (часть из них – наряду с карельским и вепсским) еще до принятия решения о поступлении (рис. 1).

В процессе обучения процентное соотношение несколько меняется: 11 % студентов старших курсов не связывают свою будущую работу с финским языком (в большинстве своем это те, кто изуча- ет финский язык на курсе по выбору), остальные либо уверены в этой связи, либо не исключают ее (рис. 2).

Помимо возможности связать свою жизнь с финским языком благодаря работе, большинство опрошенных высказали намерение продолжать изучение финского языка после окончания университета (рис. 3).

Диаграммы показывают то, что интерес к изучению финского языка не ослабевает на продолжении всего периода обучения и абсолютное большинство студентов связывают свою дальнейшую профессиональную жизнь с финским языком, предполагая совершенствование его знания.

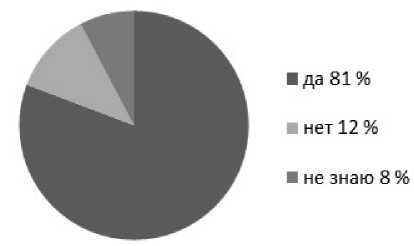

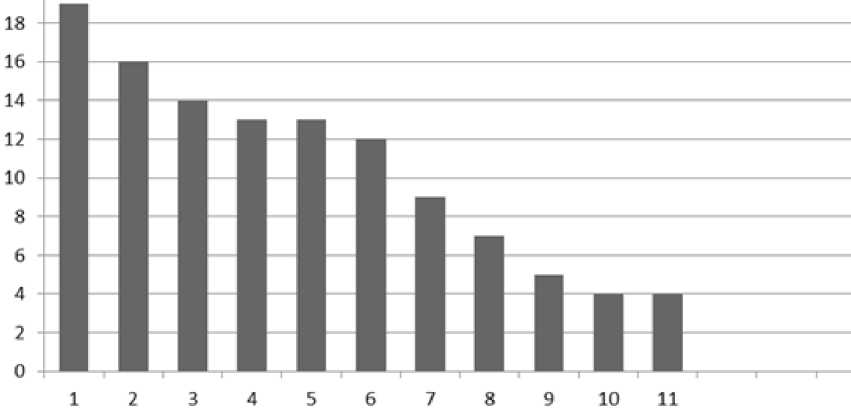

В качестве толчка к поступлению студенты назвали следующий ряд причин (допускалось указать несколько):

-

1) желание изучать финский язык именно в ПетрГУ, высокий уровень преподавания финского языка, возможность

Рис. 4. Побудительные мотивы к изучению финского языка в ПетрГУ

Fig 4. Incentives for learning the Finnish language at Petrozavodsk State University

реального применения при изучении в вузе – 19 чел. из опрошенных;

-

2) случайный выбор – 16 чел.;

-

3) близость региона к Финляндии и возможности приграничного контактирования – 14 чел.;

-

4) изучение финского языка в школе, интересные обменные программы в школе – 13 чел.;

-

5) новизна предмета, «остальное было скучно» и «любовь к изучению иностранных языков» – 13 чел.;

-

6) культура, язык, традиции – 12 чел.;

-

7) туризм (собственные туристические поездки в Финляндию и Петрозаводск) – 9 чел.;

-

8) востребованность, перспективность специальности, возможность трудоустройства в России, Карелии и Финляндии – 7 чел.;

-

9) возможность изучать финский как второй язык – 5 чел.;

-

10) влияние родителей, возможность изучать финский с нуля, близость к дому, соответствующие баллы ЕГЭ – 4 чел.;

-

11) финские корни, в семье говорят по-карельски и по-фински – 4 чел. (рис. 4).

Как видим, основными мотивами студентов данных профилей обучения являются желание учиться в ПетрГУ, который предлагает как высокий уровень преподавания финского языка, так и возможность его применения уже во время обучения в вузе – в качестве учителя финского языка и переводчика. К сожалению, приходится констатировать, что достаточно большое количество студентов начинают изучать финский язык случайно. И если некоторые из них прекращают обучение, сталкиваясь с трудностями освоения программы направления, то основная часть продолжает изучение языка, открыв для себя возможности владения финским, а также карельским и вепсским языками в процессе обучения в университете.

Большую привлекательность и факт, влияющий на мотивацию к поступлению среди студентов, составляет региональная специфика Карелии и ПетрГУ как опорного вуза Северо-Запада РФ. Данная мотивация вмещает в себя множество более частных мотивов. До начала пандемии важную роль играли близость страны изучаемого языка, большое количество обменных программ и направлений сотрудничества с вузами и профессиональными учебными заведениями Финляндии. Например, на протяжении длительного времени, начиная с 1968 г., на кафедре прибалтийско-финской филологии на постоянной основе работали преподаватели – носители языка из Финляндии, в сотрудничестве с Управлением образования Финляндии в этой стране проводились курсы по со-

(Гц! КУЛЬТУРОЛОГИЯ временному финскому языку, литературе и переводу для студентов и магистрантов, осуществлялись различные совместные с финляндскими университетами и другими учебными заведениями образовательные и научные проекты. Большое количество туристов, приезжавших из соседней страны, нуждались в том, чтобы получить информацию о Карелии именно на финском языке, в связи с чем туристические компании Петрозаводска и других городов Карелии были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы студенты кафедры принимали участие в работе с туристами.

Близость региона к стране изучаемого языка имела следствием то, что до 2020 г. востребованность выпускников кафедры на рынке труда была достаточно высока и данный фактор играл одну из ведущих ролей в формировании мотивации к получению высшего образования в сфере изучения финского языка. Как уже говорилось, специалисты, владеющие финским языком, до недавнего времени были чрезвычайно востребованы в туристической отрасли республики и близлежащих регионов.

Нужно отметить, что уже в школе учащиеся получают навыки проведения небольших экскурсий по Петрозаводску или тому городу Карелии, где они проживают. Даже краткий курс финского языка для студентов других направлений Института филологии (финский язык по выбору, 2 ч в неделю во втором семестре) предполагает подготовку экскурсии по городу на элементарном уровне. Сотрудники туристических компаний и музеев Петрозаводска организуют встречи со студентами и ознакомительные занятия, на которых знакомят их со спецификой проведения экскурсий на финском языке и переводом экскурсий на финский язык.

Педагогическая деятельность студентов во время обучения в ПетрГУ также имеет свои особенности. Еще обучаясь в школе и знакомясь со студентами-практикантами, некоторые из будущих студентов узнают о возможностях, которые предоставляет обучение на кафедре прибалтийско-финской филологии, и утверждаются в решении изучать финский язык в ПетрГУ. Получая знания в области педагогики, пси- хологии и методики преподавания финского языка, практические навыки студенты приобретают в учебных заведениях Петрозаводска и других районов Карелии, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где в школах и на курсах преподается финский язык. Практические занятия по методике преподавания финского языка проводятся в университете по-фински; студенты знакомятся с некоторыми аспектами преподавания финского как иностранного в школах и профессиональных учебных заведениях Финляндии.

С 2020 г. обучающимся предоставляется возможность прохождения педагогической онлайн-практики в учебных заведениях Финляндии. Такая возможность мотивирует к изучению и развитию комплекса навыков владения финским языком у студентов, поскольку педагоги в этих учебных заведениях в абсолютном большинстве не владеют русским языком и профессиональное общение с ними возможно только на финском языке. Учащиеся, которым студенты во время педагогической практики преподают финский язык, в основном русскоговоря-щие и слабо владеющие финским языком. Студенты-практиканты в этом случае могут оказывать большую помощь финским коллегам в проведении занятий, организации коммуницирования с обучающимися, адаптации учебного материала для русскоязычной аудитории, получая при этом уникальный педагогический, языковой и организационный опыт.

Безусловно, огромный мотивационный пласт представляет собой переводческая деятельность, которая является и целью поступления в вуз для большинства студентов, и средством изучения финского языка в языковой среде. Ранее уже упоминался туризм, где переводческие навыки очень востребованы. Непосредственно переводческая деятельность оказывается вполне по силам студентам даже младших курсов. Во время учебы студенты проявляют себя на переводческом поприще в различных сферах: на мастер-классах и встречах, переговорах и лекциях, различных мероприятиях. Некоторые из них получают переводческий опыт, осуществляя перевод с финского на русский язык материалов и статьей для музеев Республики Карелия.

Студенты могут попробовать себя и в научной деятельности, проводя исследования в областях, которые еще не рассматривались научным сообществом. Это, например, проблемы аудиовизуального перевода с финского на русский и с русского на финский язык на материалах национальной редакции ВГТРК «Карелия», выпускающей свои программы на финском, карельском и вепсском языках; анализ творчества карельских финноязычных писателей; перевод комиксов и локализация компьютерных игр; театральный перевод; вопросы методики преподавания национальных языков Республики Карелия. Возможность сказать новое слово в исследованиях, безусловно, является важным мотивационным толчком для молодого ученого.

К следующей важной группе мотивов относится интерес к финской культуре, которая является как культурой страны изучаемого языка, Финляндии, так и культурой финноговорящих этносов, проживающих на территории Карелии и Ленинградской области, – финнов-ингерманландцев, ижор, финнов-переселенцев из Финляндии, США и Канады. Некоторые студенты отмечают собственную принадлежность к данным этническим группам как один из мотивационных факторов в изучении финского языка на более глубоком, профессиональном уровне, чтобы иметь возможность проводить исследования по истории, культуре и языку своего народа. Среди студентов есть те, кто говорит на финском, карельском или вепсском языке в семье, хотя их доля чрезвычайно мала по сравнению с еще недавним временем: в 1990–2000-е гг. многие этнические финны переехали на свою историческую родину по Программе репатриации правительства Финляндии.

Некоторые обучающиеся начинают исследовательскую деятельность в этнолингвистическом направлении еще в школе. Например, в 2018–2020 гг. в Финно-угорской школе им. Э. Леннрота был осуществлен проект по истории и пошиву ингерманландского костюма, включавший, в частности, занятия по финскому языку и занятия на финском языке об истории Ингерман- ландии, которые проводила преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии С. В. Коробейникова. Во время занятий школьники узнавали о культуре народа, встречались со студентами ПетрГУ, изучающими финский язык, с этнографами и музыкальными коллективами. Студенты, в свою очередь, заинтересовались музыкальной культурой финнов-ингерманландцев и начали исследования в области фольклорного материала. На базе кафедры функционирует Этнодом “Nel’l’an kanzan kodi” («Дом четырех народов», а именно: карелов, финнов, вепсов и русских), созданный в рамках совместного проекта с Финским просветительским обществом. В настоящее время студенты II и III курсов проводят курсовые исследования по лингвистическим и этнолингвистическим проблемам ингерманландского народа, посвящают этим вопросам выступления на конференциях. Студенты кафедры прибалтийско-финской филологии имеют возможность изучать быт и культуру проживающих на территории Карелии финского и коренных народов и моделировать ситуации, возникающие в переводческой и туристической профессиональной деятельности.

Практически все студенты говорят о том, что им интересна культура Финляндии. Многие еще в школе увлеклись финской популярной музыкой, им важно понимать тексты песен, «очень нравится музыкальность финского языка». Результатом такой мотивационной направленности стали несколько проведенных студентами лингвистических исследований текстов популярных финских песен 1950-х гг., 1970–1980-х гг. и современных.

Следует отметить, что во всех ранее упомянутых комплексах мотивов прослеживается тенденция ранней, еще школьной мотивированности поступающих в вуз. Высокий процент тех, кто ранее (до поступления в ПетрГУ) изучал финский язык, говорит о множестве обменных школьных программ, проектов, возможности еще в школе контактировать с носителями языка. Школьники могут изучать финский язык и у преподавателей ПетрГУ в Этнокультурном лагере, организуемом Министерством по вопросам национальной политики, свя- зям с общественными и религиозными объединениями Республики Карелия, Министерством образования Республики Карелия, Петрозаводским государственным университетом и Республиканским центром детско-юношеского туризма.

Хотя впоследствии студенты приобретают обширный мотивационный комплекс, состоящий как из внутренних, так и из внешних мотивов разной степени устойчивости, на этапе поступления у большой группы абитуриентов финский язык среди изучаемых языков оказывается случайно: как второй язык прибалтийско-финской группы наряду с карельским и вепсским, как второй иностранный или как курс по выбору. Тем не менее даже в группе, где финский язык изучают студенты других специальностей Института филологии, часть обучающихся предполагают, что их работа в будущем будет связана с финским языком.

Обращает на себя внимание и такой мотив, отмечаемый многими студентами, как интерес к изучению чего-то нового и необычного. Один из респондентов, например, ответил: «Финский язык изучать не скучно и не банально».

Таким образом, у большого количества студентов уже при поступлении имелся сформированный мотивационный комплекс, включающий внутренние и внешние мотивы, которые в дальнейшем утвердились, либо студенты приобрели новые, такие как мотивация к научно-исследовательской деятельности. Те же, кто случайно столкнулся с необходимостью изучать финский язык, несмотря на изначальное отсутствие выраженной мотивации, приобретают ее в процессе обучения и приходят к мысли о том, чтобы связать будущую профессию с финским языком. До начала пандемии коронавируса это представлялось вполне осуществимым с учетом тесных связей между предприятиями и организациями приграничного региона. Позднее возможности дистанционного контактирования открыли для студентов кафедры новые профессиональные горизонты. Однако в настоящее время в связи с закрытием границ и прекращением в 2022 г. финской стороной долго и кропотливо создаваемых обоими участниками процесса сотрудничества отношений как в сфере образования, так и в других областях профессионального применения финского языка создаются условия для возникновения новых мотивов у студентов, выбирающих своей специальностью финский язык.

Заключение

Исследование показало, что большинство абитуриентов поступают на профили обучения кафедры прибалтийско-финской филологии со сформированным мотивационным комплексом к изучению финского языка. Полученные данные о мотивации студентов к изучению финского языка помогут преподавателям в разработке профессионально ориентированных модулей обучения и методик, повышающих мотивационную активность обучающихся. Можно сделать вывод о том, что интерес к финскому языку у студентов в процессе обучения проявляется и формируется при знакомстве и в процессе дальнейшего изучения как этнолингвистической составляющей курса финского языка в вузе, так и его социолингвистической основой. Современные вызовы, в свою очередь, требуют актуальных решений и дают почву для новых исследований.

Поступила 05.04.2021; одобрена 15.02.2023; принята 30.06.2023.

Список литературы Этно- и социолингвистические основы мотивации изучающих финский язык в Петрозаводском государственном университете

- Братчикова Н. С. Особенности преподавания финского языка студентам-нефилологам // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2018. Вып. 3. С. 11-25.

- Гордеева Т. О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Ч. 1: Проблемы развития теории // Психологические исследования. 2010. № 4. URL: http://psystudy.ru/num/2010n4-12/343-gordeeva12 (дата обращения: 06.06.2020).

- Гордеева Т. О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Ч. 2: Вопросы практического применения теории // Психологические исследования. 2010. № 5. URL: http://psystudy.ru/index. php/num/2010n5-13/378-gordeeva13.html (дата обращения: 24.01.2021).

- Дворецкая Т. А., Ахмадиева Л. Р. Соотношение внутренней и внешней мотивации учебной деятельности у абитуриентов и студентов вуза // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2018. Вып. 6. С. 185-194.

- Задунова Е. В., Омельченко А. А. Формирование учебной мотивации младших школьников // Начальная школа. 2007. № 2. С. 20-21.

- Коробейникова С. В. Международная деятельность как основа для формирования социокультурной компетенции у студентов, изучающих финский язык // Инновационная наука. 2019. № 12. С. 97-100.

- Кряжков В. А. Право народов на самоопределение в Российской Федерации (на примере Республики Карелия) // Государство и право. 2020. № 4. C. 96-107. DOI: 10.31857/ S013207690009239-4.

- Маслоу А. Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 479 с.

- Мейнандер Х. История Финляндии: линии, структуры, переломные моменты. 2-е изд., испр. и доп. М.: Весь Мир, 2017. 238 с.

- Осьмак Н. А. Проблемы мотивации в изучении финского языка и пути их преодоления // Успехи гуманитарных наук. 2020. № 3. C. 211-215.

- Семенова Е. М., Федорец Л. А. Аспекты оптимизации обучения финскому языку в МОУ «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса Лённрота» г. Петрозаводска // Российские финны: вчера, сегодня, завтра: материалы межрегион. науч. конф., по-свящ. 20-летию Ингерманландского союза финнов Карелии. Петрозаводск, 2010. С. 174-180.

- Старшова Т. И. Финский язык в системе подготовки специалистов в Петрозаводском государственном университете // Бубриховские чтения: Проблемы прибалтийско-финской филологии и культуры: сб. науч. ст. Петрозаводск, 2002. С. 5-11.

- Такала И. Р. Финны в Карелии и в России: История возникновения и гибели диаспоры. СПб.: Журнал «Нева», 2002. 172 с.

- Такала И. Р. Финский язык в Карелии: история и судьба // Российские финны: вчера, сегодня, завтра: материалы межрегион. науч. конф., посвящ. 20-летию Ингерманландского союза финнов Карелии. Петрозаводск, 2010. С. 24-41.

- Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по слав. мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 509 с.

- Шейхет А. И. Трудности межкультурного общения на финском языке и методика их преодоления // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2013. № 162. С. 209-214.

- Bandura A. Self-efficacy. URL: http://www.uky. edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf (дата обращения: 30.05.2020).

- Crooces G., Schmidt R. W. Motivation: reopening the reseach agenda // Language Learning. 1991. Vol. 41, no. 4. P. 469-512. DOI: 10.1111/J.1467-1770.1991.TB00690.X.

- Hidi S., Renninger K. A. The Four-Phase Model of Interest Development // Educational Psychologist. 2006. Vol. 41, no. 2. P. 111-127.

- Pekrun R. Emotions and learning. URL: https://www.ibe.unesco.org//fileadmin/user_ upload/Publications/Educational_Practices/ EdPractices_24eng.pdf (дата обращения: 24.01.2021).

- Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice // Educational Psychology Review. 2006. Vol. 18. P. 315-341. DOI: 10.1007/S10648-006-9029-9.

- Peltonen M., Ruohotie P. Motivaatio: menetelmia tyohalun parantamiseksi. Helsinki: Otava, 1987. 164 s.

- Perikangas H., Ullakonoja R. Motivaation yhteys luku- ja kirjoitustaitoon venajaa kotikielenaan puhuvilla peruskoululaisilla // Kieli, koulutus ja yhteiskunta. 2015. Vol. 6, no. 4. URL: http://www. kieliverkosto.fi/article/motivaation-yhteys-luku-j a-kirjoitustaitoon-venajaa-kotikielenaan-puhuvilla-peruskoululaisilla/?format=pdf (дата обращения: 24.01.2021).

- Ryan R. M., Deci E. L. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions // Contemporary Educational Psychology. 2000. Vol. 25. P. 54-67. DOI: 10.1006/ceps.1999.1020.

- Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist. 2000. Vol. 55, no. 1. P. 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.

- Schunk D. H., Miller S. D. Self-efficacy and adolescents' motivation // Academic motivation of adolescents. Greenwich, 2002. P. 29-52.

- Steers R. M., Porter L. W. Motivation and work behavior. URL: https://docplayer.net/14664231-Work-behavior-motivation-and-mcgraw-hill-lrwin-lyman-w-porter-richard-m-steers-gregory-a-bigley-seventh-edition-pous.html (дата обращения: 24.01.2021).

- Valdesolo P., Shtulman A., Baron A. S. Science is awe-some: the emotional antecedents of science learning // Emotion Review. 2017. Vol. 9, no. 3. P. 215-221. DOI: 10.1177/1754073916673212.

- Vepsalainen K. Nakokohtia motivaatiosta pedagogisen psykologian kannalta tarkasteltuna. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osasto, 1976. 54 s.