Этноэстетика в системе этнокультуры: теоретико-методологический аспект

Автор: Марина Васильевна Логинова

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Исследованы теоретико-методологические основания этноэстетики как «культурного кода» этноса посредством системного подхода при решении проблемы соотношения этнокультуры и этноэстетики. Цель исследования – философский анализ этноэстетики для определения смыслового потенциала символического капитала этнической культуры. Материалы и методы. Логика исследования, восходящая от абстрактного (определение этноэстетики) к конкретному (этнофутуризм), основывается на системном подходе, в рамках которого выделены методы: диалектический (этноэстетика на уровне единичного, особенного и всеобщего), сравнительно-исторический (трансформация этноэстетических ценностей); структурно-функциональный (этноэстетика как открытая система эстетических ценностей, выполняющих функции «маркеров» своеобразия этнического). Результаты исследования и их обсуждение. Автором обозначены теоретико-методологические аспекты этноэстетики в современных условиях бытия этноса: выражение в этноэстетике «духа народа», этноэстетические ценности, эстетическая онтология этноса. Выражение в этнической картине мира понятия «дух народа» позволяет выделить уровни существования этноэстетики в этнокультуре: предметно-субстанциональный (эстетическое сознание, эстетические ценности, отражающие/выражающие «дух народа»); функционально-исторический (трансформирующаяся система эстетических отношений и эстетический опыт этноса). Этноэстетические ценности связаны с ментальностью, «духом народа», глубинными пластами этнического сознания (традиции, обряды, верования, мифологические представления, архетипы), искусством как системой создаваемых символических образов. Диалектика единичного, особенного и всеобщего применительно к эстетическим ценностям выделяет этноэстетику как уровень бытия особенного, одновременно объединяющего (ценности и творческий потенциал этноса в освоении мира) и определяющего специфику понимания и интерпретации этносом основных ценностей (прекрасного, трагического, комического и др.) и фиксацию их в языке. Источником эстетической онтологии являются переживания этносом жизни, природы, труда, творчества, имеющие творческий, гармонизирующий потенциал. Заключение. Автор трактует этноэстетику как составную часть эстетики, которая создает философскую теорию эстетического отношения этноса к миру (природе, искусству, трудовой деятельности), отражает процесс формирования и развития эстетической чувственности, эстетического сознания, ценности мира.

Этноэстетика, этническая культура, этноэстетические ценности, теоретико-методологический аспект, системный подход, мордовский этнос, эстетическая онтология этноса, этнофутуризм

Короткий адрес: https://sciup.org/147231329

IDR: 147231329 | УДК: 39:7.01+001.8 | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.02.169-179

Текст научной статьи Этноэстетика в системе этнокультуры: теоретико-методологический аспект

Актуальность исследования заключается в определении этноэстетики в качестве одной из составляющих этнической культуры, поскольку этноэстетические ценности являются своеобразным «культурным кодом», в которых выражается самосознание этноса. Принадлежность эстетики к сфере культуры столь очевидна, что формула «этноэстетика как часть этнокультуры» не требует доказательств. Однако она приобретает глубокий смысл, когда мы за- даемся вопросом о месте эстетики в современных условиях бытия этносов. Заданный ракурс определения проблемного поля исследования указывает на объединение двух направлений: с одной стороны, рецепция уже сложившихся практик изучения этнического, с другой – выявление новых проблем и аспектов этнического в культуре, эстетике, искусстве.

Цель данного исследования – представить философский анализ этноэстетики в

(FUl КУЛЬТУРОЛОГИЯ системе этнокультуры. Она обусловлена тем, что в современном философском и социогуманитарном мышлении все большую концептуальную, объясняющую роль получают системные представления о культуре как фундаментальном основании, хронотопе, способе существования и детерминанте любых явлений «мира человека». Мы обращаемся к теоретико-методологическому аспекту обоснования содержания, форм, способов трансляции этноэстетических ценностей, раскрывающих смысловой потенциал этнокультуры, ее символический капитал. Этнокультура как сложная система обладает «механизмами» по выполнению функций ее самосознания, в том числе посредством осмысления эстетических ценностей этноса. В этом смысле актуальность предпринятого исследования состоит в определении теории и методологии этноэстетики, взаимосвязи этноэстетики и этнокультуры, осмыслении современных практик изучения этноэстетики [10; 11].

Обзор литературы

Следует выделить ключевые периоды изучения проблемы этнического с позиции хронологии и акцентирования основного содержательного аспекта в отечественной исследовательской традиции, опирающейся на связь пассионарной теории этногенеза Л. Н. Гумилева с материалистическими теориями истории культуры 1970–1980-х гг. (В. Г. Богораз, П. Ф. Преображенский, С. И. Руденко, Н. Н. Чебокса-ров). Развитие этнографии привело к росту исследовательского интереса относительно теории этноса, этнопсихологии, этнокультурной традиции (С. А. Арутюнов, Ю. Б. Бромлей, Б. С. Ерасов, Э. С. Маркарян и др.). Дальнейшая дифференциация этнической проблематики способствовала выделению этноэстетики, во-первых, как составной части этнической культуры наряду с этноэтикой, этнопедагогикой (Л. Н. Акбаева, З. Ф. Исламова, Г. А. Никитин, В. А. Салеев и др.), во-вторых, в качестве самостоятельной науки, имеющей методологическое значение для искусствоведческих областей знания (этнохорегра-фии, этномузыковедения и др.) [12].

Отметим, что к настоящему времени в среде зарубежных исследователей сформировалось понимание необходимости «этнографического поворота» в эстетике, философии искусства, искусствознании [26–28].

Отечественными и зарубежными исследователями накоплен значительный опыт по изучению особенностей этнической культуры [5; 21; 29; 31] и искусства финно-угорских народов [22–25].

Искусствоведческий анализ этно-эстетических ценностей мордовского этноса (эрзи и мокши) представлен в оригинальных авторских концепциях этномузыковедения [1], этнохореографии [2], в исследованиях неотрадиционализма искусства Мордовии [8], этнофутуризма и этносимволизма [9], эстетических аспектов анализа традиционного мордовского костюма [20]. При всей вариативности концепций их смысловым ядром являются этноэстетические ценности мордвы, выраженные в различных сферах этнической культуры.

Задача, стоящая перед нами, заключается в систематизации материала, накопленного теоретиками и практиками этнической культуры и искусства, а также в выделении векторов дальнейшего развития этноэстетики в пространстве трансформирующейся этнической культуры.

Материалы и методы

Логика нашего исследования, восходящая от абстрактного (определение этноэстетики) к конкретному (этнофутуризм), основывается на системном подходе, раскрывающем взаимосвязь мировоззрения этноса и его эстетических ценностей. Авторская позиция определяется подходом М. С. Кагана к философии культуры, который позволяет определить обусловленность эстетики контекстом этнической культуры в аспекте синхронии и диахронии [6, 21 ].

Системный способ мышления начал складываться в европейской философии Нового времени в философствовании Г. В. Лейбница, Дж. Вико, Г. В. Ф. Гегеля. Не останавливаясь на тонкостях данной проблемы, отметим лишь то, что представляет интерес для нашего анализа, – идущее от Г. В. Лейбница разделение способностей духа на сферы (воля, разум, чувство), повлиявшее на идею А. Г. Баумгартена о самостоятельном статусе эстетики как науки о чувственном восприятии наряду с логикой и этикой. Триединство логики, этики и эстетики и их выражение в науке, нравственности и искусстве стали определяющими для целостного обоснования культуры в качестве сферы проявления активности человеческого духа. Так в истории философии была определена связь эстетики и культуры как системы духовного развития.

В рамках системного подхода предпринятого исследования следует выделить соответствующие методы: диалектический (этноэстетика на уровне единичного, особенного и всеобщего), сравнительно-исторический (трансформация этноэстетических ценностей); структурно-функциональный (этноэстетика как открытая система эстетических ценностей, выполняющих функции «маркеров» своеобразия этнического).

Результаты исследования и их обсуждение

Выражение «духа народа» в этноэстетике

Этноэстетика входит в состав эстетики как философской науки и определяется культурно-историческим контекстом. Российский эстетик В. В. Бычков, обозначая новый этап эстетики, говорит о «…эмпи-рической сфере новейшего эстетического сознания, отвечающего потребностям современного человека, его новому менталитету и новой формирующейся рецептив-ности» [3, 90]. Важно отметить специфику современного этапа, который изменяет представления о категориально-методологическом аппарате классической эстетики, разработавшей систему эстетической метафизики, поставившей человека в центр своих размышлений и обосновавшей значение категорий мимезиса, духовного обогащения эстетического субъекта, созерцательности и достижения глубинного катарсиса при постижении метафизики бытия. Подчеркнем, что новый этап эстетики изменяет, но не отменяет опыт, который гармонизирует отношения человека и мира, дает, по выражению В. В. Бычкова, возможность переживания «сопричастности полноте бытия».

В современных условиях культурных кризисов и потерь особую актуальность приобретают именно те сферы, которые выполняют «охранительную» функцию метафизической основы культуры. С другой стороны, эстетизация охватила все сферы жизни современного общества, эстетический опыт стал настолько актуальным, что, по сути, границы его стерлись. В связи с этим обращение к этнической проблематике служит не только развитию и обогащению эстетических ценностей, этнической самоидентификации, но и пониманию места и значения этноса в системе культуры.

Мы понимаем этноэстетику как составную часть эстетики, которая создает философскую теорию эстетического отношения этноса к миру (природе, искусству, трудовой деятельности), отражает процесс формирования и развития эстетической чувственности и эстетического сознания, ценности мира. Этноэстетика является одним из оснований создания философии этнической культуры, ее картины мира. Таким образом, в рамках нашего исследования выстраивается концептуальная вертикаль, состоящая из этнической культуры, этнической картины мира, этноэстетики – взаимосвязанных понятий, в которых отражается ментальность этноса, или «народный дух» (И. Г. Гердер, Г. В. Ф. Гегель).

Характеризуя кризис современной культуры и европейских наук, Э. Гуссерль использует понятие «жизненный мир» в значении «область исконно человеческих смысловых формаций, предшествующих рождению науки и не исчезающих с ее развитием» [14, 377 ]. Феноменологический смысл жизненного мира заключается в его целостности, включенности в бытие как основы любой деятельности и связи с исторической традицией определенного этноса (народа).

В современном понимании жизненный мир соотносится с тем, что называ-

(FUl КУЛЬТУРОЛОГИЯ ется ментальностью. В ментальности этноса эстетика «объединяет все виды его деятельности, направленные на гармонизацию отношений, и является отраслью философского знания в комплексе наук о человеке, изучающей процессы становления, развития и трансформации творческого потенциала этноса» [13, 60 ]. Жизненный мир коррелирует не только с понятием «ландшафт», разрабатываемым М. Хайдеггером, но и с понятием «граница» у М. М. Бахтина. М. Хайдеггер отмечает, что «духовный мир народа не есть ни надстройка определенной культуры, равно как и не кладовая применимых познаний и ценностей, но он есть мощь глубочайшего сбережения его земных и кровных сил как мощь интимнейшего возбуждения и широчайшего потрясения его бытия» [17, 300 ].

Осмысление понятия «дух народа», его отражение и выражение в этнической картине мира позволяют выделить уровни бытия этноэстетики в этнокультуре: во-первых, предметно-субстанциональный (эстетическое сознание, эстетические ценности, отражающие/выражающие «дух народа»); во-вторых, функциональноисторический (трансформирующаяся система эстетических отношений и эстетический опыт этноса).

Применение системного подхода для анализа проблемы приводит нас к выводу о взаимосвязи этноэстетики, этноэтики, этнической картины мира с «духом народа», о триедином онто-гносео-аксиологи-ческом основании этнокультуры. Утрата понимания взаимосвязи триединства приводит к описательности в объяснении феноменов этнокультуры. Утверждение М. Хайдеггера, что «дух народа» выражается через творчество, «посредством которого, поднимаясь над самим собой, народ врастает в свое историческое призвание, тем самым приходя к самому себе» [16, 384 ], еще раз подчеркивает значение этноэстетики в гармонизации отношений человека и мира, позволяет выделить этнокультурные доминанты эстетического (деятельностные, институциональные, предметно-вещные, семиотические, информационно-коммуникативные, ментальные и духовные основания).

Этноэстетические ценности

Эстетические ценности фиксируют значимость объектов действительности для жизнедеятельности субъекта (в нашем случае субъектом выступает этнос). Своеобразие эстетических ценностей определяется самой природой эстетического отношения к действительности, которое состоит в непосредственно-чувственном восприятии и оценке содержательной формы, меры организованности и упорядоченности объектов. Объясняя специфику эстетических ценностей, Н. И. Киященко отмечает «свободную направленность и нацеленность человеческого духа от получения практической пользы или удовлетворения практических потребностей во всех своих эстетических взаимодействиях с миром» [7, 199 ]. Соответственно эстетическими ценностями обладают феномены природы, результаты духовной и практической деятельности человека. Эстетическая ценность феноменов и объектов зависит от их включенности в определенную систему и соотнесенности с идеалом этой системы, необходимым для оценки. Эти положения имеют общефилософский характер и достаточно разработаны в науке [6; 7].

Подчеркнем значение этноэстетических ценностей, отметив их взаимосвязь, во-первых, с ментальностью, «духом народа»; во-вторых, с глубинными пластами этнического сознания (традиции, обряды, верования, мифологические представления, архетипы); в-третьих, с искусством как системой создаваемых символических образов. Диалектика единичного, особенного и всеобщего применительно к эстетическим ценностям выделяет этноэстетику как уровень бытия особенного, одновременно объединяющего (ценности и творческий потенциал этноса в освоении мира), определяющего специфику понимания и интерпретации этносом основных ценностей (прекрасного, трагического, комического и др.) и фиксацию их в языке.

Методологическая предпосылка анализа этноэстетики – системный подход к ней – рассматривает диалектику единичного, особенного и всеобщего, характеризуя особенные формы преломления общих для всего человечества черт культуры, дальнейшая конкретизация которых происходит в этнически специфических вариациях. Диалектика единичного, особенного и общего дает, таким образом, возможность рассматривать этноэстетику в качестве обозначения среднего уровня между общечеловеческими и уникально-единичными ценностями. Здесь мы предлагаем использовать понятие пограничного, которое становится все более влиятельным при описании феноменов эстетики и практики искусства. Пробле-матизация и актуализация этноэстетики как пограничного состояния между всеобщим и единичным приводит к инверсии этноэстетических феноменов, поскольку единичное выступает выразителем всеобщего. Данная диалектика может иметь и другую плоскость выражения: культура, т. е. совокупный опыт человечества, преломляется в этноэстетике, которая дифференцируется в различных областях этнического искусства.

Эстетическая онтология этноса

Изменение современной парадигмы культуры и ее ценностные ориентации приводят нас к постановке вопроса эстетической онтологии этноса. Мы уже отмечали, что интерес к проблемам эстетического характерен для современной культуры в силу того, что раскрывает творческую сущность бытия [10]. Современная философская рефлексия не только объединяет эстетические и онтологические принципы, но и определяет эстетическое в качестве основы человеческого бытия, его места в мире [4; 19]. Сближение онтологии и эстетики осуществлялось благодаря максимально широкому пониманию и толкованию их в современной культурной парадигме (выход за пределы традиционных представлений об искусстве и классических категорий, определение областей эстетических явлений, имеющих событийный характер).

Следует выделить эстетическую онтологию этноса для обозначения феномена, пронизывающего жизненное пространство этнокультуры и определяющего через эстетические ценности ее глубинные основания. Речь идет о формировании новых концептов, позволяющих описать процесс трансформации современной этнической культуры. В этом смысле этноэстетика – концепт, обладающий особым потенциалом, поскольку вбирает в себя процесс и результат (ставшие и становящиеся этноэстетические ценности). Данный концепт обнаруживает эвристичность через погружение в пространство творчески преобразующего мир этноса. Этноэстетике приходится иметь дело с быстро формирующимися в гуманитарной сфере, относительно новыми понятиями и категориями, которые действуют в пересекающихся смысловых полях. Многие понятия, например «неотрадиционализм», «неоархаика», «археоавангард», «этнофутуризм» и др., еще требуют осмысления и обобщения в этноэстетическом контексте. Этноэстетика – наука, но наука становящаяся, качественно гармонизирующая отношения человека с миром через эстетические ценности этноса.

В настоящее время в финно-угорском мире, в Республике Мордовия в частности, прослеживается общая тенденция становления этнофутуризма как направления, движущегося к освоению образной этнокультурной символики в самом широком универсальном ключе. Этот процесс неоднозначен с точки зрения этноэстетики: с одной стороны, несомненно, происходит сохранение этнического своеобразия, хотя и в «снятом», специфически «очищенном» через мировосприятие современного художника, виде; с другой – традиционные образы обогащаются новым восприятием и интерпретацией, а также необычным для себя контекстом конкретики актуальной жизни общества. Кроме того, традиционное содержание попадает не только в современный коннотативный пласт, но и в горизонт универсальных смыслов, значений, символов, присущих многим другим этносам.

Тяготение финно-угорских художников к традиционной символике этноса является реакцией на общемировые процессы с точки зрения традиционной культуры, однозначно воспринимающей происходящее как слом общепринятой системы ценно- стей народного сознания, в котором до сих пор достаточно много устойчивых ценностных и эстетических ориентиров. Отмечается наплыв из глобализирующегося пространства не раскодируемых этнокультурой сигналов, сливающихся в информационный шум. На эти сигналы-вызовы часть региональной творческой интеллигенции дает ответ в художественной практике этнофутуризма, обладающей в большей степени реактивной составляющей, в гораздо меньшей – провокативной. Обращение к этническим корням обозначает поиск общности через этническую культуру и идет не в противопоставлении, но параллельно новому техногенному, цифровому укладу. Существует своеобразный культ деревенского, или провинциального, бытового уклада, не угасает интерес к истории рода вместе с потребностью в воссоздании предметной вещной среды, окружавшей предков, атмосферы их забот, связи с духовными истоками. На основе образов народного творчества происходит процесс возрождения «духа народа» как переформатирование системы эстетических ценностей в качественно иных социальных условиях.

Этнофутуризм производит своеобразную дистилляцию этнического содержания, что может быть опасно перекосом в сторону китчевости, чрезмерной декоративности, которая в высокой степени зависит от тонкого чутья художника. Избыточное использование этнических элементов без осознания внутреннего содержания способно исказить изначально верный творческий мотив. Излишняя фигуратив-ность (декоративность), не несущая особого смысла и лишь формально связываемая с этникой, может быть приметой вырождения художественного направления.

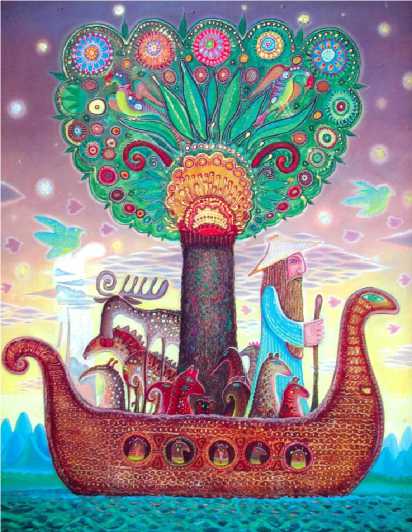

Этнофутуризм – своего рода охранительная реакция художественного сознания части финно-угорского этноса, которое обращается к символам единства с природой и этносом, чтобы удержать мир от распада на хаос бессвязных элементов. Одним из таких символов является архетип Мирового древа. Дерево – часть ланд- шафта – присутствует в священных рощах в качестве сакрального объекта, в мифологии мордвы-эрзи и мокши [15], в народном сознании как традиционный материал, используемый в бытовой, хозяйственной деятельности. В духовной жизни этноса дерево – многозначный символ, к которому обращаются мордовские этнофутуристы.

Архетипический образ дерева присутствует на многих картинах мордовского художника-этнофутуриста Ю. Дырина. Творчество художника существует, постоянно развиваясь и усложняясь от ранних картин-пейзажей к более сложным, полным метафорических обобщений. Образы детских воспоминаний в картинах 1997– 2000 гг. сменяются сюжетами по мотивам мифов. На его полотнах образ дерева – это и Мировое древо, и древо просветления на одноименной картине, и древо познания. Этот образ связан с другим универсальным и архетипическим образом многих мифов – образом Дома как ковчега.

На картине по библейским мотивам «Ковчег» (рис. 1) Ной спасает не только животных, внимание зрителя привлекает

Рис. 1. Ю. Дырин. Ковчег (2008 г.)1

Fig. 1. Yu. Dyrin. Ark (2008)1

огромное растение-дерево – прообраз Мирового древа.

Ковчег совмещает символы дома и живоносного древа как вместилища, собирающего и охраняющего живые существа, являющегося прообразом культуры, одной из функций которой всегда было сохранение жизненного начала.

Нужно отметить, что картинам мордовского этнофутуриста свойственны связующая метафоричность и многозначность. Так, на картине «Ангел дома» (рис. 2) повторяется мотив ковчега, но проработан он совершенно иначе. Если «Ковчег» своими яркими красками и четкостью, даже некоторой грубоватостью линий вызывает ассоциации с красочностью детского рисунка словно изначальных времен, то «Ангел дома» несет в себе ностальгическую ноту апокалиптического ожидания окончания самого времени. В этой вечерней зарисовке, в застывших на лодке ангела человеческих фигурках, окрашенное сумерками, скрыто воспоминание о детстве – невозвратно уходящем для каждого человека времени.

В других работах художника Ковчег как прообраз дома, сохраняющего в себе начала всего живого, трансформируется до космического символа. Так художник преобразует воспоминания детства в универсальную метафору, затрагивающую любого зрителя.

Л. Колчанова-Нарбекова также является представителем этнофутуристическо-го движения. Мотив родного дома в ее творчестве присутствует на первом плане. Если на полотнах Ю. Дырина дом часто обобщенно-символичен или вписан в видимый со стороны пейзаж, то у Л. Колча-новой-Нарбековой он явлен самой жизнью его обитателей. Воспоминание о доме развернуто к зрителю в нескольких кадрах – сценах из жизни, какими они помнятся художнице. Такое расположение неслучайно и отсылает к традиции «житийных» икон, в которых несколько изображений размещены вокруг основного образа в одном окладе. Пример этого мы видим на цен-

Рис. 2. Ю. Дырин. Ангел дома (2007 г.)2

Fig. 2. Yu. Dyrin. Angel of the home (2007)2

Рис. 3. Л. Колчанова-Нарбекова. Мое житие (2000 г.)3

Fig. 3. L. Kolchanova-Narbekova. My life (2000)3

тральной части триптиха «Мое житие» (рис. 3). На картинах запечатленные внутри дома события и вся предметная среда обстановки как бы охраняется образом рамы-оклада, отмечающим пограничное пространство, подчеркивающим сакральное значение домашнего бытия. Многие картины художницы открываются навстречу зрителю, подобно окнам, в которых видны простор неба и полет ярких птиц, выражая впечатления от воспоминаний о детстве [30, 13 ].

-

2 Юрий Дырин. Мой Эдем. С. 25.

-

3 Выставка Людмилы Колчановой-Нарбековой “ПРОстранство и времЯ” // Культура.РФ: портал. URL: https://www.culture.ru/events/1101801/prostranstvo-i-vremya (дата обращения: 27.04.2021).

Картины мордовских художников-этнофутуристов часто напоминают – и пишутся – как своеобразные обереги. Такое творчество тяготеет к тенденции, которую можно назвать «охранительной декоративностью».

Заключение

Этнофутуризм обладает определенной актуальностью как способ провести этническое, но «очищенное» художественное содержание через необычные, стилизованные формы в современное коллективное бессознательное, отвечая часто неосознанной потребности современного зрителя не только в новизне, но и в фактичной ясности свидетельства архетипи- ческого символа. Исходя из теоретического осмысления художественной практики современного мордовского искусства, можно утверждать, что основаниями эстетической онтологии этноса будут являться те архетипы, «мысле-образы» [18], которые служат источником метафизических переживаний жизни, природы, труда, творчества, описывают траекторию экзистенциального существования человека и самовыражение этноса в эстетической онтологии. Все сказанное позволяет сделать вывод о значении эстетической онтологии этноса как теоретико-методологического основания этноэстетики, имеющего творческий и гармонизирующий потенциал в системе этнокультуры.

Поступила 11.12.2020; одобрена 15.01.2021; принята 30.03.2021.

Список литературы Этноэстетика в системе этнокультуры: теоретико-методологический аспект

- Бояркин Н. И., Бояркина Л. Б. Мордовские инструментальные традиции: музыкально-этнографическое исследование: в 2 т. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2019. Т. 1-2.

- Бурнаев А. Г. Мордовский танец в контексте финно-угорской танцевальной культуры. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. 82 с.

- Бычков В. В. Постнеклассическая эстетика: к вопросу о формировании современного эстетического знания // Философский журнал. 2008. № 1. С. 90-108.

- Дзикевич С. А. Эстетика онтологии. Эпистемологическая аналитика знания бытия. М.: Ленанд, 2015. 134 с.

- Драч Г. В. Этнокультура в пространстве глобализации (обзор международного конгресса в Грозном) // Вопросы философии. 2015. № 8. С. 208-212.

- Каган М. С. Проблемы методологии. СПб.: Петрополис, 2005. 356 с. (Избранные труды; т. 1).

- Киященко Н. И. Эстетика как философская наука. М.: Издательский дом «Ви-льямс», 2005. 592 с.

- Кондратенко Ю. А., Логинова М. В. Проект «Современное искусство Мордовии: неотрадиционализм и формы его раз-

- вития» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16, № 2-2. С. 264-266.

- Кондратенко Ю. А., Логинова М. В., Святогорова В. С. Этнонаправления в искусстве Мордовии: параметры видения этнического прошлого // Финно-угорский мир. 2015. № 1 (22). С. 103-107.

- Логинова М. В. Методологическое значение онтологического подхода для философии искусства // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8, № 1. С. 124-137.

- Логинова М. В. Тенденции развития этно-эстетики в образовательном пространстве финно-угорского мира // Регионология. 2012. № 2 (79). С. 168-169.

- Логинова М. В. Формирование методологии этноэстетики // Финно-угорский мир. 2014. № 4 (21). С. 17.

- Логинова М. В. Этноэстетика в современном гуманитарном знании // Культурное наследие России. 2017. № 1. С. 60-63.

- Реале Д., Антисери Д. От романтизма до наших дней. СПб.: Петрополис, 1997. 880 с. (Западная философия от истоков до наших дней; т. 4).

- Рогачев В. И., Ваганова Е. Н., Мингазо-ва Л. И. Функционирование растительно-

- го кода в традиционной культуре народов Поволжья (на примере фольклора мордвы-эрзи и мокши) // Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13, № 3. С.439-445.

- Хайдеггер М. Пути к собеседованию // Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008. С. 384-390.

- Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета // Историко-философский ежегодник - 1994. М., 1995. С.298-304.

- Чеснов В. Я. Эстетические онтологии народной жизни // Научные записки отдела народной художественной культуры. Современные художественные практики. М., 2007. С. 191-211.

- Шатунова Т. М. Социальный смысл онтологии эстетического (опыт оправдания красотой). Казань: Изд-во КГУ, 2007. 154 с.

- Шигурова Т. А. Этносоциальные функции традиционной женской одежды в обычаях и обрядах мордвы. М.: ИНФРА-М, 2019. 285 с.

- Akhmetova L. R., Mayorov I. M., Makhmutova M. M. Ethnic component in modern interior design as the factor of traditional folk art conservation // Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2016. Special Edition. P. 3049-3054.

- Heinapuu A., Heinapuu O. Some treatments of the concept of ethno-futurism in Estonia // IDNA. Ethno-futurist festival. Udmurtia. May 23-27, 2002. URL: http:// www.suri.ee/etnofutu/idnatekst/ethno_ en.html (accessed 09.01.2020).

- Kauksi U., Heinapuu A., Kivisildnik S., Parl-Lohmus M. Ethno-futurism as a mode of thinking for an alternative future. Tartu, 1994. URL: http://suri.ee/etnofutu/efkng. html (accessed 09.01.2020).

- Kolcheva E. M. Formation of Ethno-Futurism at the Turn of the XX-XXI Centuries // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6, no. 3. P. 231-236.

- Kreuger A. Ethno-Futurism: Leaning on the Past, Working for the Future // Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry. 2017. Vol. 43. P. 116-133.

- Rutten K., Dienderen v. A., Soetaert R. Revisiting the ethnographic turn in contemporary art // Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies. 2013. Vol. 27, no. 5. P. 459-473.

- Siegenthaler F. Towards an ethnographic turn in contemporary art scholarship // Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies. 2013. Vol. 27, no. 6. P. 737752.

- Smith T. Currents of world-making in contemporary art // World Art. 2011. Vol. 1, no. 2. P. 171-188.

- Suleymanova D. Creative cultural production and ethnocultural revitalization among minority groups in Russia // Cultural Studies. 2018. Vol. 32, no. 5. P. 825-851.

- Ugriculture 2000: contemporary art of the fenno-ugrian peoples. Helsinki: Erikoispaino Oy, 2000. 160 p.

- Zeybek T. Global culture for the global world: postmodernism // Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2017. Vol. 7, no. 3. P. 395-408.