Этноконфессиональные маркеры самоидентификации русских в Сибири в XVII-XVIII веках: церкви с бочечным покрытием

Автор: Майничева А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Междисциплинарное исследование, основанное на подходах истории архитектуры, архитектурной теории, семиотики и этнографии, позволило впервые установить связь церквей, имеющих бочечное завершение, с их посвящением Богородице и Троице. Эти храмы стали одним из этноконфессиональных маркеров идентичности русских на вновь приобретенных сибирских землях, символом духовного освоения территории.

Русские православные церкви, сибирь, русский север, русские, этноконфессиональ- ный маркер

Короткий адрес: https://sciup.org/145145711

IDR: 145145711 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.100-106

Текст научной статьи Этноконфессиональные маркеры самоидентификации русских в Сибири в XVII-XVIII веках: церкви с бочечным покрытием

Проблемы выявления характерных черт самоидентификации различных этнических подразделений тесно связаны с этнокультурными маркерами, коими служат разнообразные явления культуры, имеющие этническую окраску. Среди них можно выделить те, которые относятся скорее к области рефлексии, т.е. осознанию того или иного культурного явления в качестве знакового. В основе самоидентификации нередко лежит взаимозависимость этнической и конфессиональной идентичности, что в историче ском контексте имеет свою специфику. В России XVII в. «русский» означало своеобразное сочетание этнического происхождения (по рождению русский), конфессиональной принадлежности (православный), подданства (подданный русского царя). По этим признакам даже представители различных народов, принявшие русское подданство и перешедшие в православие, признавались русскими. В таком значении термин употреблен в статье.

Большую роль в манифестации конфессиональной принадлежности играют культовые сооружения, выступающие знаковыми доминантами, которые организуют рукотворное и природное пространство.

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 3, 2015 © Майничева А.Ю., 2015

В городах, основанных русскими на приобретенных территориях в период начального освоения Сибири, одними из обязательных сооружений были православные часовни и церкви, ставшие существенным статусным маркером идентичности русских как подданных Русского государства, объединенных общностью исповедания православия. Среди различных по типологии храмов, построенных в регионе в XVII–XVIII вв., выделяются те, у которых центральная часть – собственно церковь (кафоликон) – завершена своеобразной архитектурной формой «бочка», известной в церковном и гражданском строительстве. Это двускатное покрытие имеет плавные криволинейные очертания и сходящиеся вверху под конек заостренные углом стороны. Особенное распространение получила бочка как навершие алтарной части деревянных шатровых и некоторых клетских церквей, что свидетельствует о ее существенной значимости в символико-знаковом отношении. Это заставило обратиться к изучению сравнительно немногочисленных, но, несомненно, играющих важную роль в русской культуре церковных сооружений с бочечным покрытием. Необходимо также пояснить, что клетские церкви относятся к наиболее рано возникшему типу православных храмов.

Известно, что в конце XVII в. в городах Среднего Приангарья были построены деревянные клетские церкви, в частности, в Илимске – Казанской Божией Матери (1679 г.) и Введения во храм Богородицы (1673 г., по другим данным 1693 г.), обе с бочечным завершением [Калинина, 2000, с. 257–258] (рис. 1). Согласно данным Чертежной книги С. Ремезова 1701 г. [Там же, с. 206], в Братске находилась деревянная клетская церковь Владимирской Иконы Богородицы, с большой вероятностью также имевшая покрытие бочкой, если отнестись с доверием к изображенному на рисунке. В первую очередь обращает на себя внимание то, что все три храма посвящены Богородице. Для того чтобы понять, насколько закономерно появление таких красивых и оригинальных церковных сооружений, необходимо обратиться к символическим значениям как посвящений церквей, так и архитектурных форм.

Русь/Ро ссия в православном сознании издревле выступает «домом Пресвятой Богородицы», страной, отмеченной ее покровительством. Согласно преданиям, Богоматерь неоднократно приходила на помощь в судьбоносные моменты русской истории, что отмечено чудотворными и явленными богородичными иконами. Владимирская икона несколько раз спасала Москву от нашествия татар, Донская сыграла важную роль в исторической Куликовской битве, Казанская была покровительницей русского войска в 1612 г. при изгнании польских интервентов. В XII в. Андрей Боголюбский ввел в русский церковный календарь праздник Покрова Пресвятой Богородицы, официаль-

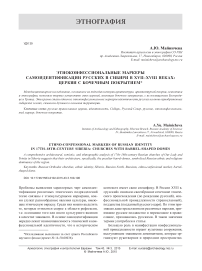

Рис. 1. Введенская церковь в г. Илимске. Фото начала XX в.

но обозначив идею покровительства Божией Матери Русской земле [Агапкина, 2009]. Важнейшая роль почитания Богородицы в Московском государстве подробно описана М.Б. Плюхановой с многочисленными ссылками на литературные и летописные источники [1995, с. 23–62].

Восточно-христианской традиции известно более 700 иконографических изображений Богоматери [Успенский, 2007, с. 67]. Искусствоведы, изучавшие древнерусскую иконопись, отмечали, что образ Богородицы близок образу Спаса по своему смыслу и значению, по тому месту, которое он занимал в сознании и духовной жизни людей [Барская, 1993, с. 30]. Богоматерь – заступница, защитница, ходатай перед Богом. Об этом говорят предания и стихиры (гимнографические тексты), духовные стихи, например, апокриф «Хождение Богородицы по мукам», который сложился в Византии и распространился в Древней Руси. В его русском изводе Мария ужасается видом грешников, мучающихся в аду, оплакивает их и просит Бога для них послаблений от мук [Майничева, 2000, с. 35–36]. В одной из богородичных стихир право славного богослужения Богоматерь называют «Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и Заступнице, жезле старости». В «Свитке Ерусалимском» XVII в. сообщается, что каждый человек имеет три матери: «Первая Мать – Пресвятая Богородица,/ Вторая мать – сыра земля,/ Третья мать – кая скорбь приняла./ Если Пресвятая Богородица/ Помощи Своей не подаст,/ Не может ни- что на земле вживе родиться:/ И ни скот, и ни птица,/ Ни человекам быть./ Если да Святая Богородица да помощи воздаст,/ Может всякая тварь на земле вживе родиться:/ Скот, и птица, и человекам бысть...» [Федотов, 1991, с. 32]. Показательно, что архидиакон Павел Алеппский, который путешествовал со своим отцом патриархом Макарием в середине XVII в. и оставил об этой поездке обширные записки, неоднократно писал, что жители русских городов «при произнесении умилительного имени Богородица… стукают лбами о землю, становясь на колени и делая поклоны, по любви к умилительному имени Девы», «…делают коленопреклонения и земные поклоны, особливо при “Достойно есть” и упоминании имени Богородицы» [1897, с. 109, 163]. Он также заметил, что «над воротами городов, крепостей и укреплений непременно бывает икона Владычицы внутри и икона Господа снаружи…» [Там же, с. 109]. Обычай этот сохранялся и в Сибири: в башне Енисейского острога XVII в. над воротами висела икона Спаса Нерукотворного Образа, «а на другой стороне – Икона Божией Матери Знамение. Так что должны были почтить Господа и Его Пречистую Матерь все, входящие и выходящие из острога. Так хранился Енисейск Господом и Богородицей» [Геннадий Фаст, 1994, с. 12].

Нелишне напомнить, что первая каменная церковь Древней Руси, построенная князем Владимиром в столичном Киеве и названная Десятинной, имела Богородичное посвящение – Успению Пресвятой Богородицы. В Москве, ставшей столицей, на территории Кремля из неполного десятка храмов четыре посвящены Богоматери: церкви Положения ризы Пресвятой Богородицы и Рождества Богородицы на Сенях, Благовещенский и Успенский соборы, которые несут охранительную символику и охватывают существенные моменты чудесной жизни Богоматери от рождения до упокоения. Архитектура этих каменных храмов торжественна и величественна, одним из основных конструктивных приемов является покрытие основного объема по многочисленным закомарам, в деревянном зодчестве приобретшим форму бочки.

О распространенности культа Богородицы в России и его значимости говорят и материалы епархиальных справочных книг, выпущенных в начале XX в. Так, данные по Сибири показывают, что, например, в ведении Тобольской епархии из 625 учрежденных престолов 34 было Покрова Пресвятой Богородицы, 17 – Казанской иконы Божией Матери, 14 – Успения Божией Матери, 12 – Знамения Божией Матери, по 11 – Введения во храм Пресвятой Богородицы и Рождества Богородицы. В храме, построенном в XVII в. и сохранившемся к началу XX в., был престол во имя Владимирской иконы Божией Матери. В XIX в. появляются новые посвящения – во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» (шесть), иконы Бо- жией Матери Скоропослушницы (два), в XX в. – во имя иконы Богородицы «Утоли моя печали». Таким образом, более 100 престолов были Богородичными, что составляет приблизительно 1/6 часть всех посвящений (подсчитано по: [Справочная книга…, 1913]).

В крупных сибирских городах в XVIII–XIX вв. строились наилучшим образом украшенные храмы, посвященные Богородице и ставшие градообразующими сооружениями. Таковы Богородице-Введенская церковь (1743 г.) в Тобольске [Там же, с. 6], собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы (1834–1845 гг.) в Кургане [Там же, с. 76], Покровская церковь (1771 г.) в Туринске [Там же, с. 98], двухэтажный Богородице-Рождественский кафедральный собор (1845–1861 гг.) [Краткое описание…, 1916, с. 5–7], Покровская церковь (1784–1795 гг.) и Благовещенская (1795–1831 гг.), поставленная вместо перенесенной Покрова Богородицы, построенной в середине XVII в. в Красноярске [Там же, с. 12–13]. В двухэтажной Вознесенской церкви (1789 г.) Тюмени, кроме престолов во имя Вознесения Господня, великомученика Георгия Победо-но сца, Преображения Господня, был освящен престол Рождества Пресвятой Богородицы [Справочная книга…, 1913, с. 163]. В первом каменном строении Красноярска Воскресенском (Старом) соборе (1759– 1773 гг.) кроме прочих был престол Владимирской иконы Божией Матери [Краткое описание…, 1916, с. 10–11]. Уже одно то, что все указанные храмы выполнены в камне, говорит об их высоком статусе. Хотя в архитектуре этих церквей, особенно тех, у которых главным престолом был Богородичный, просматриваются мотивы закомар, ни одна из них не имела завершения основного объема бочкой, характерного только для деревянного зодчества.

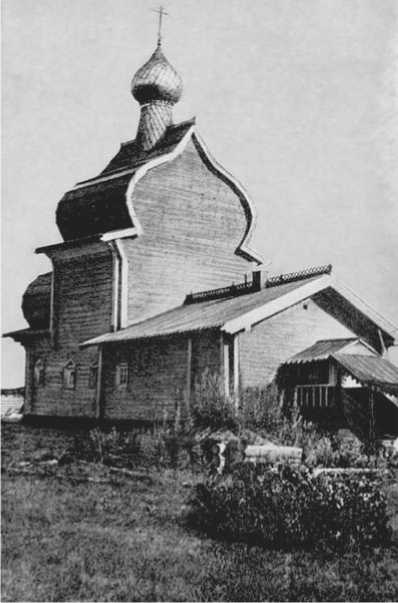

Исходя из того, что в сибирском зодчестве периода начального освоения территорий преобладали северорусские традиции [Сибирь…, 2014, с. 5], имеет смысл обратиться к материалам Русского Севера и там поискать бочечное завершение деревянных храмовых зданий. Некоторые храмы широко известны, т.к. были в свое время изучены архитекторами-реставраторами и сведения о них опубликованы [Забелло, Иванов, Максимов, 1942, с. 80, 86]. Среди них Троицкая церковь Елгомского погоста в Карелии, построенная в 1714 г. (рис. 2). Этот впечатляющий деревянный храм клет-ского типа имеет трехчастную структуру: трапезная – кафоликон – алтарь. Трапезная крыта «на две стороны», кафоликон и алтарь – бочками, расположенными по оси сооружения. Бочку кафоликона венчает внушительная глава на мощной «шее». Особенностью алтарной части является ее двухчастность. Часовня в д. Нижние Маркомусы (Архангельская обл.) имеет сруб с выразительным повалом, обнесенный с северной, южной и западной стороны открытой галереей. С запада находится крыльцо с небольшой надстрой-

Рис. 2. Троицкая церковь (1714 г.) Елгомского погоста в Карелии.

кой – звонницей. Венчает часовню изящная глава на мощной бочке (рис. 3).

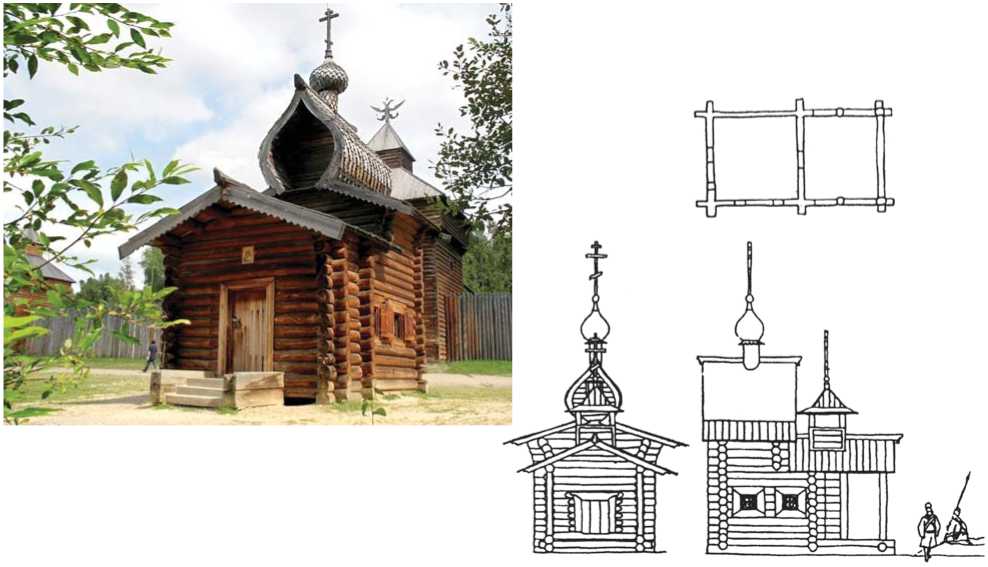

Л.Г. Шаповаловой удало сь найти практически все, даже малоизвестные сейчас, северорусские деревянные храмовые здания с бочечными завершениями [2006]. Среди них двухэтажный храм Благовещения Пресвятой Богородицы (1719 г.) в д. Пустыньке в среднем течении р. Онеги, отмечавший начало многоверстного волока на р. Емцу, соединяющую Онегу и Двину. Бочка покрывает всю центральную храмовую часть и расположена по линии восток–запад. Сибирскими аналогами выступают илимская церковь Казанской иконы Божьей Матери и, возможно, братская Владимирской иконы Богоматери (рис. 4). В настоящее время илимский храм музеефицирован и находится в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в пригороде Иркутска (рис. 5, 1), так что Л.Г. Шаповалова не права, называя Благовещенскую церковь единственным храмом с бочечным покрытием, сохранившимся в России. Не исключено также, что формы церкви Казанской иконы Божией Матери являются прямой репликой часовни в д. Нижние Мар-комусы (рис. 5, 2). В списке Л.Г. Шаповаловой значатся Предтеченский храм (конец XVII – начало ХVIII в.) Почозерского погоста на Кенозере, Благовещенская церковь (1639 г.) в Троицкой волости на р. Двине,

Рис. 3. Часовня в д. Нижние Маркомусы Плесецкого р-на Архангельской обл. Вид с северо-запада.

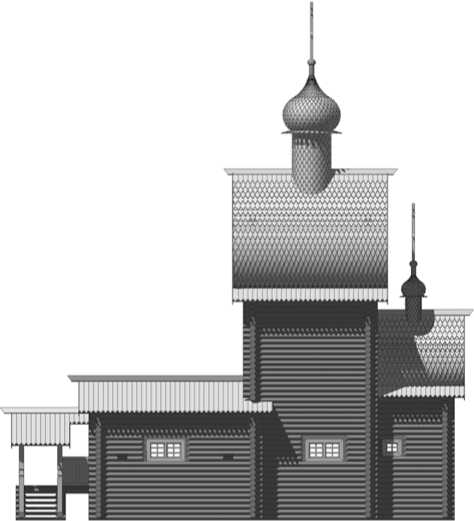

Рис. 4. Церковь Владимирской иконы Богоматери в г. Братске. Реконструкция А.Ю. Майничевой, А.Н. Кулакова.

Преображенская (1690 г.) Ольховского погоста, храм с неустановленным посвящением (первая половина ХVIII в.) в Спасо-Озерской пустыни Каргопольского уезда Олонецкой губ., теплая церковь Успения Пресвятой Богородицы (после 1673 г.) каргопольской Ки-рилло-Челмогорской обители.

Строили и храмовые здания с расположением бочки поперек оси – по линии север–юг, например, Успенская церковь (1691 г.) в с. Черевкове (ранее

Рис. 5. Церковь Казанской иконы Божией Матери в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» ( 1 ) и ее графическая реконструкция ( 2 ). Автор реконструкции А.Ю. Майничева.

Сольвычегодского уезда Вологодской губ., ныне Красноборского р-на Архангельской обл.). Она имеет три основные части, бочки завершают алтарь и небольшой четверик, поднимающийся над кафоликоном. Так же по линии север–юг расположена бочка на илимской Введенской церкви (см. рис. 1).

Обращает на себя внимание то, что церкви Русского Севера с бочечным завершением храмовой части в большинстве случаев имели престолы во имя Богородицы. Это согласуется с сибирскими материалами, по которым все храмы данного типа были Богородичными. Да и посвящение церкви во имя Пресвятой Троицы Елгомского пого ста естественно вписывается в приведенный перечень престолов, что следует из особенностей семантики форм и иконографии. Символика навершия бочкой, имитирующей конфигурацию луковичной главки [Курилов, 1989, с. 87–90; Майничева, 2000, с. 32], связана с основным догматом христианства – идеей троичности Бога, принадлежащим к труднейшим и отвлеченнейшим в христианстве. Согласно восточно-христианской иконографической традиции на мафории (плате) Богородицы принято изображать три золотые звезды – символ девства и Святой Троицы. В народном православии Пресвятая Троица часто связывалась с Богоматерью, иногда даже выступая ее эпитетом, что сближало эти понятия. В данном культурном контексте совершенно обоснованно формы церквей с бочечным покрытием отвечают посвящениям их престолов Богородице и Троице. Более того, анализ форм северорусских храмов XVI – начала XVIII в. других типов показывает: Богородичные церкви имеют части зданий с бочечным покрытием (кроме алтаря), хотя есть примеры использования бочки и в храмах с иным посвящением, что зависит от времени возведения и региона. Так, например, у Успенской церкви (1674 г.) в с. Варзуга лопасти центрального квадрата крещато-го сруба перекрыты ярусами бочек, а у Владимирского храма (1642 г.) в с. Белая Слуда прирубы сделаны с бочечным завершением. Введенская церковь с четырьмя прирубами (1587 г.) в с. Сура и Богородицкая (1726 г.) в с. Заостровье имеют двойные бочки, создающие переход к центральному восьмерику, крытому шатром. Этот список может быть продолжен.

Места расположения храмов с бочечным покрытием центральной части локализуются в бассейне верхней и средней Онеги – Каргополье. А оттуда через Енисейск шли многие первые насельники восточно-сибирских территорий [Бродников, 1994, с. 9–43]. Можно говорить не только о сложении во второй половине ХVII в. в Каргополье самобытной архитектурной школы, но и о ее влиянии на сибирские храмовые постройки. Необходимо уточнить, что в Среднем Приангарье, как и на Русском Севере, ареал церквей с бочечным покрытием невелик. Поскольку данные о строительстве таких храмов в других регионах отсутствуют, это показывает их определенность как этнокультурного маркера выходцев с северорусских территорий. Не исключено, что одна или несколько родственных плотницких артелей работали в Карго-полье, возводя церкви в Кирилловой обители, на Оль- ховском, Елгомском погостах, в Ямецкой пустыни и на Почозере, мастера были переведены и в Сибирь для строительства в Илимске и Братске. Однако документов об этом не сохранилось. Вместе с тем есть основания предполагать, что выбор стилевых особенностей церквей мог быть связан с предпочтениями главы епархии. Как известно, Сибирская и Тобольская епархия была учреждена в 1620 г. выделением ее из Вологодской [Щеглов, 1993, с. 63]. До реформ Петра I, которыми он привел к высшему епархиальному руководству выходцев с украинских территорий, сибирскими архиепископами и митрополитами были уроженцы Русского Севера. В 1668 г. епархия получила ранг митрополии. Первыми ее митрополитами стали Корнилий (1664–1678) и Павел (1678–1691) [Там же, с. 87]. Учитывая время строительства церквей в Илим-ске и Братске, можно предположить, что кто-то из них оказал непосредственное влияние на выбор форм храмовых зданий. Без благословения высоких духовных лиц храмы не были бы освящены.

Отказ от сооружения церквей с бочечным покрытием, скорее всего, не был связан с их конструктивными сложностями, поскольку устройство бочки таково, что ее использование отчасти удешевляет и упрощает строительство. Несомненно, для возведения этих церквей требовались умение и знание специальных плотничьих приемов, но постройка храма любого типа – процесс непростой. Кроме того, бочечное покрытие имело большинство алтарных частей церковных зданий, использовались в деревянном зодчестве и криволинейные закомары, так что плотники, бравшиеся за строительство церкви, должны были владеть мастерством возведения бочки. Использование стропильных конструкций вместо самцовых, которые были характерны для клетских церквей со скатными крышами, решало ряд проблем по выравниванию и выведению в одну линию элементов кровли в ее взаимосвязи со стенами.

Бочки храмов часто покрывались лемехом – специально вытесанными деревянными фигурными пластинами. В XVII в. это был один из самых распространенных конструктивных элементов. Лемех малоразмерен, легок в обработке, т.к. для него брали простую для резки и дешевую осину. Так, из порядных записей XVII в. следует, что «крестьяне должны были и вытесывать лемех (обратите внимание – не сами плотники-мастера, а низкоквалифицированные крестьяне. – А.М.) для кровель. Для этого узкий осиновый тес разрубали на короткие дощечки, которые потом, в зависимости от места, дотесывали сами плотники: “...им, старосте и крестьянам, лесом, и тесом, и лемехами в работе застою не чинить...”» [Мильчик, Ушаков, 1981, с. 41]. А вот длинноразмерность бревен и тесин, характерных для скатных кровель, всегда была проблемой. Например, если паперть с трапезной состав- ляли одну связь, то для продольных стен требовались бревна длиной 12–13 м [Там же, с. 49], которые крайне тяжелы и громоздки для подъема на сруб, из них трудно изготовлять тесины. Поскольку бочки преимущественно покрывались лемехом (рис. 6), образовывающим при укладке своеобразные многократно повторяющиеся троичные элементы, существует символическая их соотнесенность с общим контекстом религиозной семантики, связанной с идеей Пресвятой Троицы (подробнее об этом см.:[Майничева, 2015]).

Показательно, что, согласно порядным записям Благовещенской церкви Троицкой волости, первоначально задуманное завершение церковного здания скатными кровлями «на два верха» (их начали, но не смогли сделать из-за несовершенства конструкции) заменили на килевидное – «свести верх, бочкою», уточнив при этом все детали: «...оную срубить во всю церковь на восток», т.е. вдоль храма, «а ис тое бочки и з боков со сторон вывести шеи, и маковицы, и кресты», иными словами – установить главы на скатах бочки [Там же, с. 47–48]. «Простые» в современном понимании скатные крыши были заменены «сложной» бочечной конструкцией из соображений не столько красоты, сколько удобства и преимуществ эксплуатации. Кровля церкви должна была быть значительно выше первоначально намечавшейся: «...а высоты бочка... пяти сажень до верха». Однако допускалось сделать ее еще выше или ниже на полусажень – как «будет годно...» [Там же, с. 48]. За эту работу староста и крестьяне обещали мастеру добавить «сверх прежнего ряду к тому делу рубль». Запись была сделана 16 сентября 1638 г., а всего через десять дней мастер уже «верх срубил бочкою» [Там же, с. 49]. Высокая скорость выполнения говорит об отработанности технологии строительства, а разница в оплате срубных конструкций и бочечных невелика – рубль, который отдали за внесение ранее не оговоренных из-

Рис. 6. Покрытие лемехом бочки. Фото А.Ю. Майничевой.

менений. Таким образом, представляется, что бочка имела ряд преимуществ и не составляла ни финансовой, ни конструктивной проблемы.

Ограничение исторического периода, когда в Сибири и на Русском Севере возводились церкви с бочечным покрытием, концом XVII – началом XVIII в., очевидно, было связано прежде всего с преобразованиями в церковном устройстве, открывшими путь многочисленным западным влияниям в русской архитектуре. Изменение приоритетов, как символических, так и эстетических, привело к появлению храмов других типов, в т.ч. и спроектированных профессиональными архитекторами согласно новым веяниям моды в противовес старым традициям в храмовой стилистике. Схожие процессы шли и в иконописи: начали появляться сюжеты, свойственные западно-европейской живописи [Прохорова, 2011]. Значимость почитания Богородицы не была утрачена, оставаясь существенным этноконфессиональным маркером русских, а его материальные воплощения в виде символических форм подверглись трансформации. Так, ушли в прошлое бочечные завершения центральной части церквей. Кроме регулятивных правительственных мероприятий в религиозной жизни существенную роль сыграли миграционные процессы, в результате которых приток в Сибирь выходцев из различных регионов Русского государства, а не только с его севера создал полиморфную ментальную среду, насыщенную различающимися символико-семиотическими структурами. Малость срока и территории распространения церквей с бочечным покрытием была обусловлена историко-генетическими особенностями их появления и сужением значения их форм до региональных и даже локальных, что стало восприниматься как особая архитектурная школа, применявшая свои излюбленные строительные приемы, конструктивные элементы и детали.

Специфические этноконфессиональные маркеры закономерно проявляются в семантически насыщенном архитектурном пространстве поселений, т.к. оно выражает идеи общества различными способами, соотнося архитектурные формы с их содержанием (эстетическим, функциональным, идеологическим и пр.). Самые красивые и самые значимые сооружения в сибирском городе XVII–XVIII вв. – церкви. Это то, чем гордились, и то, что поддерживало духовность, знак русского присутствия на новых землях. Недаром в заданиях на строительство храмов часто встречалась формула «как мера и красота скажут». Почитание Богородицы находило свое материальное выражение в иконописи и сооружении многочисленных храмов, иерархически значимых в пространстве русских поселений, и выступало существенным маркером этноконфессиональной идентичности. В XVII– XVIII вв. одним из таких материальных воплощений стали церкви с бочечным завершением.

Список литературы Этноконфессиональные маркеры самоидентификации русских в Сибири в XVII-XVIII веках: церкви с бочечным покрытием

- Агапкина Т.А. Покров // Славянские древности: этнолингв. словарь. - М.: Междунар. отношения, 2009. - Т. 4. - С. 127-128.

- Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М.: Просвещение, 1993. - 223 с.

- Бродников А. Енисейский острог: Енисейск в XVII веке: Очерки из истории города и уезда. - Красноярск: Енисейский благовест, 1994. - 144 с.

- Геннадий Фаст, протоиерей. Енисейск православный. - Красноярск: Енисейский благовест, 1994. - 240 с.

- Забелло С., Иванов В., Максимов П Русское деревянное зодчество. - М.: Гос. архитект. изд-во Академии архитектуры СССР, 1942. - 216 с.