Этнокультурные особенности населения южного и юго-восточного побережья полуострова Абрау в VII-II вв. до н. э

Автор: Малышев А.А., Новичихин А.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 274, 2024 года.

Бесплатный доступ

Археологические древности населения п-ва Абрау (предгорья Черноморского побережья Северного Кавказа) - синдов, керкетов и торетов - имеют много общего и поэтому обычно рассматривались обобщенно. Вместе с тем имеющиеся в нашем распоряжении данные о природно-географических особенностях региона, распространении археологических памятников VIII-II вв. до н. э. и особенностях материальной культуры позволяют выделить три локальных варианта и проследить развитие этнополитической ситуации в регионе в этот период.

Боспор киммерийский, ранний железный век, синды, керкеты, тореты, погребальный обряд, хронология, локальный вариант

Короткий адрес: https://sciup.org/143182899

IDR: 143182899 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.274.147-160

Текст научной статьи Этнокультурные особенности населения южного и юго-восточного побережья полуострова Абрау в VII-II вв. до н. э

Ресурсная привлекательность северопричерноморского региона издавна стимулировала мореплавание вдоль кавказского побережья и налаживание контактов с его обитателями. В античную эпоху один из заключительных этапов на пути к Боспору Киммерийскому пролегал вдоль скалистого побережья п-ва Абрау2, где согласно античной морской лоции IV в. до н. э. обитали синды (Σινδοί), керкеты (Κερκέτοί) и тореты (Τορεᾶται) (Ps.-Scyl., Peripl. 72–75).

Благодаря археологическим раскопкам могильника эпохи раннего железного века у хут. Рассвет в северной части полуострова впервые удалось познакомиться с материальной культурой его населения. Большая часть погребальных сооружений представляла собой каменные ящики из больших плит песчаника, укрепленных с внешней стороны для снижения воздействия склоновой деформации крупными необработанными камнями ( Крушкол, Новичихин , 2010. С. 20–190;

-

1 Работа выполнена в рамках проекта РНФ «Население предгорий Северо-Западного Кавказа в период Великой греческой колонизации» № 22-28-01998 (рук. – А. А. Малышев).

-

2 Помимо отрогов главного Кавказского хребта полуостров образуют Цемесская и превратившаяся в настоящее время в обширные плавни Анапская бухты.

Новичихин , 2010. С. 192–203). Дальнейшие исследования показали, что ареал «ка-менных»3 некрополей в целом связан с полуостровом Абрау, поэтому археологические древности населения предгорий Черноморского побережья Северного Кавказа (синдов, керкетов и торетов) зачастую рассматривались обобщенно ( Но-вичихин , 2006. С. 75–78; Дмитриев, Малышев , 2009. С. 53–73; Малышев, Новичи-хин , 2022в. С. 162–185).

Вместе с тем в северной части полуострова, Анапско-Натухаевской долине, в которой благодаря данным письменных источников локализованы греческие города с местной топонимикой Синдская гавань и Синдик, в настоящий момент исследована целая серия погребальных памятников аборигенного (синдского) населения, что позволило разработать периодизацию этих древностей, выявить свидетельства широких контактов синдов с античным, меото-скифским и ко-банским миром ( Малышев, Новичихин , 2022а. С. 124–138; 2022б. С. 213–240; Малышев и др ., 2022).

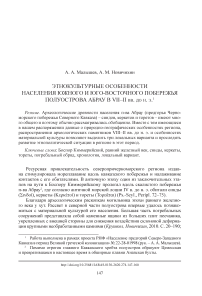

С другой стороны, сопоставление данных письменных источников с археологическими материалами, лингвистический анализ этнонимов позволяют локализовать керкетов и торетов в пределах южной части п-ва Абрау ( Новичихин , 2016. С. 33–39; Тохтасьев , 2017. С. 142–160; Скаков , 2020. С. 94–100)4, где выявлено и в разной степени изучено 16 памятников эпохи раннего железа (рис. 1: І ).

В отличие от степных и лесостепных просторов Анапско-Натухаевской долины (Синдики), расположенная в юго-западной части п-ва Абрау прибрежная зона характеризуется среднегорным рельефом, в континентальной части он переходит в низкогорный и слабохолмистый (рис. 1: І ; 2: І ). Совершенно очевидно, что на расселение керкетов и торетов определяющее влияние оказал географический фактор, прежде всего сложный ландшафт.

На повестке – систематизация археологических материалов, связанных с кер-кетами и торетами письменных источников, с учетом ландшафтного контекста, что позволит не только составить целостную картину расселения в эпоху раннего

Рис. 1 (с. 148). Полуостров Абрау в раннем железном веке

І – Керкеты и тореты на п-ве Абрау: А – Утришский локальный вариант (керкеты) ( 1 – м-к Лобанова щель; 2 – м-к Соленое озеро); Б – Мысхакский локальный вариант (тореты) ( 3 – м-к у б/о «Спутник»; 4 – Большие Хутора; 5 – м-к Береговой; 6 – м-к «Холм Динамии»; 7 – м-к у б/о «Ивушка»; 8 – м-к Мысхако-Колдун; 9 – м-к Палагина щель; 10 – м-к «Аэропорт»; 11 – м-к на ул. Астраханская; 12 – м-к Шесхарис); В – Цемесский локальный вариант (тореты) ( 13 – Цемдолина-1; 14 – Цемдолина-2; 15 – Владимировский м-к; 16 – Кирилловский поворот); а ‒ Анапско-Натухаевская долина; б ‒ долина р. Сукко; в ‒ долина р. Дюрсо; г ‒ долина р. Озерейка; д ‒ долина р. Чухабль; е – долина р. Мысхако; ж – долина р. Цемес

ІІ – Погребальные сооружения в эпоху раннего железного века на п-ве Абрау: 1 – захоронение в обложенной камнем яме; 2 – захоронение в каменном ящике; 3 – захоронение с боковым входом; 4 – захоронение в каменном ящике по меотскому обычаю (миска под головой)

железного века (РЖВ) на п-ве Абрау, но и реконструировать основные этапы развития этнополитической ситуации в регионе.

Согласно описанию черноморского побережья п-ва Абрау в античной лоции IV в. до н. э. (Ps.-Scyl., Peripl. 72–75), керкеты живут ближе к Синдской гавани, далее по побережью – тореты и эллинский город Торик с гаванью. Расположенные в настоящее время в полосе прибоя археологические памятники эпохи бронзы, РЖВ и античности свидетельствуют о значительных изменениях очертания берега и прибрежного ландшафта в результате стремительного подъема уровня моря и морской эрозии (подробнее см.: Вязкова , 1999. С. 52–58).

Как правило, археологические памятники на побережье приурочены к устьям рек, берущих начало на Гудзевой горе и ее отрогах, речные долины, в свою очередь, облегчают коммуникации побережья с континентальными районами. Вместе с тем на побережье известны изолированные от внутренних районов значительными по высоте (до 300 м) горными массивами микрорегионы. В наиболее крупном из них – Навагирском – расположена группа памятников аборигенного населения в окрестностях мыса Малый Утриш (рис. 1: ІА ) ( Дмитриев, Малышев , 1999. С. 17–52; Колпакова и др ., 2011. С. 6–41; Шишлов и др ., 2013. С. 294–330; 2021. С. 285–295). Утришский локальный вариант находится в непосредственной близости, в пределах 10 км вдоль побережья, от Анапско-Натухаевской долины (южной части Синдики) и может быть связан с ареалом обитания керкетов.

Сложнее оказалось очертить границы торетских владений. Судя по всему, торетам принадлежала примерно равная керкетской (ок. 20 км) по протяженности часть побережья. Однако связанные с ним пространства, прежде всего долины рек Дюрсо, Абрау, Озерейка, предоставляют гораздо большие возможности для коммуникаций и хозяйствования. Самым насыщенным памятниками аборигенного населения оказался горный массив в окрестностях горы Мысхако. Поэтому связанный с южным побережьем локальный вариант получил название Мысхакского. «Каменные» могильники располагались на склонах впадающих в море рек (Чухабль, Суа, Мысхако) ( Малышев и др ., 2004. С. 273. Рис. 2: ІІ ; 3: ІІІ ) (рис. 1: ІБ ).

К сожалению, в античных лоциях отсутствуют сведения о населении континентальной части региона, которую маркирует группа памятников в самой обширной в южной части п-ва Абрау долине реки Цемес. Судя по местоположению памятников, в Цемесском (континентальном) локальном варианте была населена северо-западная часть Цемесской долины: Цемдолинский ( Малышев и др ., 1999. С. 4–17), Владимировский ( Шишлов, Федоренко , 2006. С. 63–73; Шишлов и др ., 2007. С. 4–19) и склоны связанной с ней бухты (рис. 1: ІВ ).

Отметим, что среди подвластных Боспору племен в титулатурах боспор-ских правителей Левкона I (389/8–349/8 гг. до н. э.) и Перисада I (344/3– 311/0 гг. до н. э.) упомянуты только тореты (КБН № 6, 6а, 39, 40, 1014, 1037, 1038, 1042). Возможно, что в этом этнониме «растворились» обитавшие фактически на одной территории, близкие в этнокультурном отношении и менее многочисленные керкеты. Представляется, что континентальная группа памятников также может отождествляться с локальным анклавом исторических торетов, который сложился в особых природно-географических условиях.

Исследованные погребальные комплексы можно разделить на три хронологические группы: раннюю (самую немногочисленную) – VIII – начало VI в. до н. э., самую значительную – конец VI – первая половина IV в. до н. э. и позднюю – конец IV – II в. до н. э.

Наиболее древние находки (VIII–VII вв. до н. э.) происходят с торетских территорий: Мысхакского и Цемесского микрорегионов. Судя по данным археологии (могильники в устье рек Дюрсо и Мысхако), погребальная обрядность населения прибрежной зоны эпохи раннего железа сохраняет традиции бронзового века (сложные могильные конструкции из камня, коллективные погребения) и не несет следов культурных инноваций ( Малышев , 2020. С. 125–132). Соответственно, хозяйственно-культурный тип населения побережья южной части п-ва Абрау, ориентированный на ресурсы прибрежной зоны, складывается еще в эпоху бронзы.

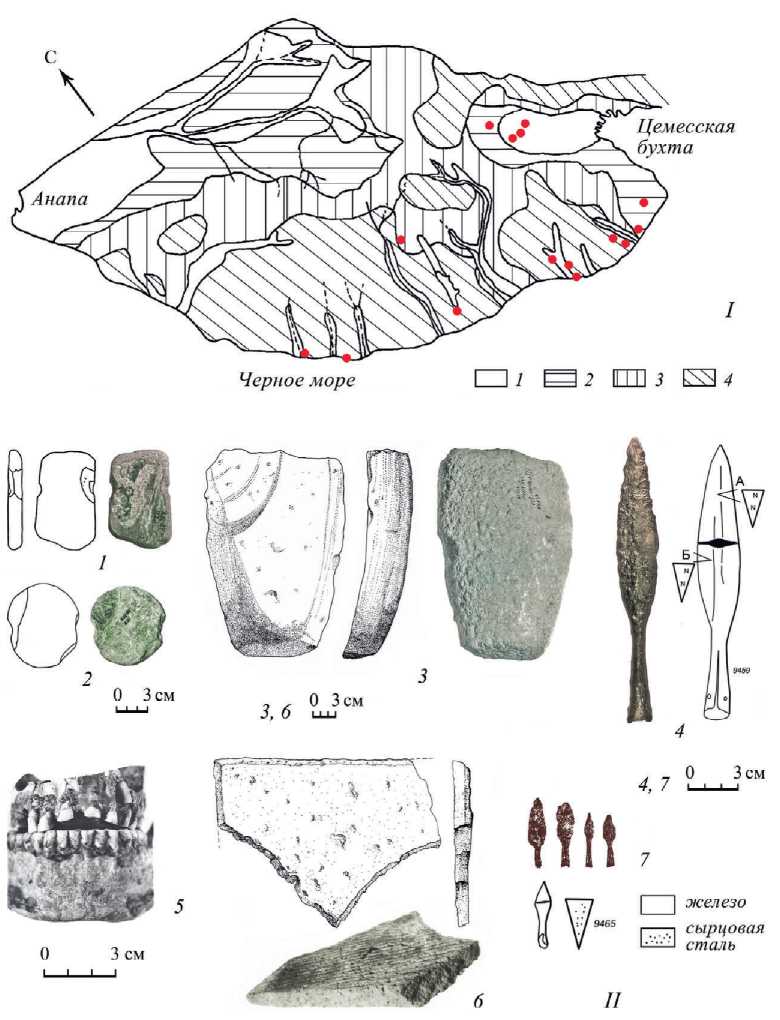

О хозяйственной занятости населения п-ва Абрау в какой-то мере позволяет судить и протяженность морского побережья: у керкетов и торетов она в три раза превышает синдскую. Это нашло отражение в письменной традиции, согласно которой керкеты и тореты, в отличие от синдов, имеют значительный опыт в мореходстве (Anon., PPE, 63, 65). Изучение палеоантропологического материала из могильника в Лобановой щели показало связь основных физических нагрузок у мужчин с греблей, что подтверждает предположение о происхождении этнонима керкеты от греческого «κερκέτηζ» – «вид кормового весла». С мореплаванием и рыболовством связаны находки в закладах погребений плоских камней с грубо выбитыми желобками для крепления веревок – якорей для небольших лодок и грузил для сетей, а также значительная стертость передних зубов, образованная в результате перекусывания нитей при починке рыболовных снастей у отдельных индивидов ( Медникова , 1999. С. 58–66) (рис. 2: 1, 2, 5 ).

Не исключено, что различия в системе жизнеобеспечения населения побережья и внутренних районов складываются еще в доколонизационный период. Развитие элементов производящего хозяйства в регионе явно тормозило господство горного ландшафта и дефицит поверхностей с незначительным перепадом высот (рис. 2: І ). О подвижном образе жизни населения, в котором преобладают присваивающие формы хозяйства, свидетельствуют немногочисленные и маловыразительные поселенческие комплексы эпохи раннего железа, которые фиксируются по хозяйственным ямам с небольшим количеством обломков керамических сосудов. Находки уздечных наборов в верховьях Цемеса и в междуречье Абрау и Дюрсо свидетельствуют о том, что всадничество и связанная с ним потребность в верховых лошадях в континентальных районах п-ва Абрау существовали издавна (рис. 3: 1‒6 ).

Вместе с тем распространение семейных склепов на «каменных» могильниках свидетельствует о сложившейся системе расселения, межплеменных границ и клановой структуре населения. Одиночные захоронения или кенотафы в каменных ящиках разного размера отражают различные отклонения (возрастные, иноплеменные, иерархические) от сложившегося стереотипа.

О благотворном влиянии на демографическую ситуацию населения южной части п-ва Абрау греческого освоения причерноморского побережья (вторая

Рис. 2. Хозяйственная деятельность населения южной части п-ва Абрау

І – приуроченность археологических памятников эпохи РЖВ к особенностям рельефа (крутизна склонов: 1 – 0–2°; 2 – 2–7°; 3 – 7–15°; 4 – 15–40° )

ІІ – археологические данные о быте населения региона: 1, 2 – грузила из морской гальки; 3, 6 – фрагменты зернотерок; 4, 7 – изделия из черного металла, изготовленные местными мастерами; 5 – сводчатая стертость передних зубов

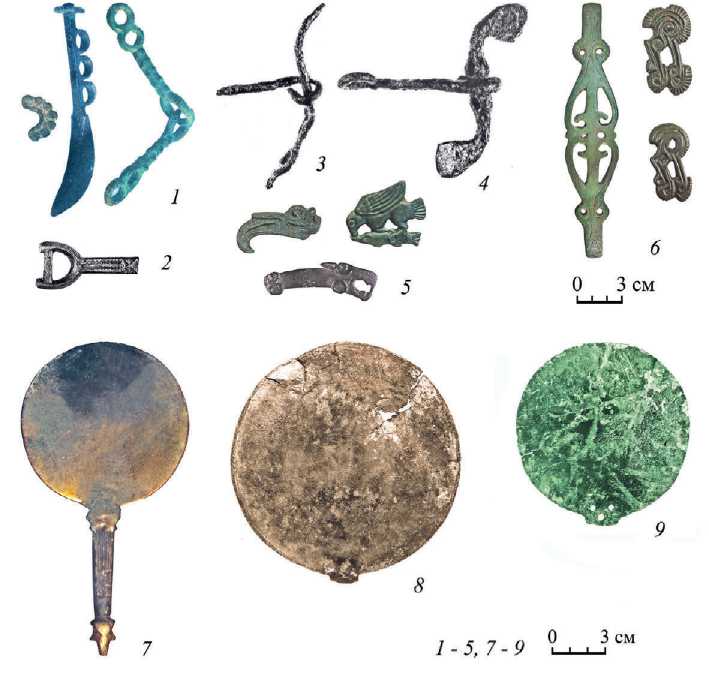

Рис. 3. Инвентарь из захоронений населения эпохи РЖВ южной части п-ва Абрау: сбруйные наборы

1 – м-к Большие хутора (VIII в. до н. э.); 2 – м-к Цемдолина-1 (VII в. до н. э.); 3‒5 ‒ м-к Цемдолина-1 (V в. до н. э.); 6 – «Аэропорт» (IV в. до н. э.)

7‒9 – зеркала V–IV вв. до н. э. из м-ка Цемдолина-1

половина VI – V в. до н. э.) свидетельствует резкое возрастание здесь комплексов аборигенного населения. Каботажный, т. е. «плавание от мыса к мысу», характер плавания предполагает наличие поселений-стоянок, подобных греческому поселению архаического времени на небольшом мысообразном скалистом плато в Геленджикской бухте (Онайко, 1980). Следуя указанному правилу, местоположение греческих стоянок можно связать с мысами в устье реки Мысхако и на Малом Утрише5, в окрестностях которых формируется периферия из «каменных» некрополей (рис. 1: ІА, Б). Находки крупных фрагментов зернотерок и длинных изогнутых (жатвенных?) ножей в погребениях могильника Лобанова щель (Утришский локальный вариант) позволяют предположить, что появление в прибрежной зоне зернового хозяйства происходит под влиянием греко-варварских контактов.

Судя по материалам могильников верховий Цемесской долины, благодаря не менее значительным изменениям и в материковой части полуострова происходит дальнейшее формирование локальных особенностей континентального микрорегиона. В частности, в то время как в комплексах Цемесской долины довольно широко представлено оружие ближнего и дистанционного боя, элементы уздечных наборов, на побережье традиционным типом вооружения остается копье, а удила с псалиями встречаются эпизодически. Кроме того, ассортимент изделий из железа, их формы, среди которых преобладают наконечники копий и стрелы со специфическим листовидным наконечником, особенности технологии, прежде всего широкое использование железа и сырцовой стали, позволяют предположить их производство местными мастерами ( Малышев, Новичихин , 2023. С. 93–105).

Находки престижных вещей V в. до н. э. на могильнике Цемдолина-1 – комплекс зеркал, одно из которых «ольвийского типа», декор сбруйного набора, выполненный в скифо-савроматском зверином стиле, чешуйчатый панцирь – свидетельствуют не только о дальнейшем развитии связей с греческим и мео-то-скифским окружением, но и об углублении социальной стратификации.

Археологические источники позволяют судить об изменениях этнополитической ситуации на п-ве Абрау в IV–III вв. до н. э. Значительная часть региона (Анапско-Натухаевская долина) превращается в античную хозяйственную периферию: в двух десятках километров от побережья, на восточном рубеже хоры Горгиппии возникло укрепленное поселение с комплексом монументальных сооружений (Раевское городище).

Менее выразительна античная система расселения за хребтом Семисам (южной границей Синдики): немногочисленные поселения, связываемые с горгип-пийской хорой, известны лишь в устье рек Сукко и Шингари. Археологические данные о локализуемых на берегах Цемесской бухты античных поселениях Патус (Ps.-Scyl., 72) и Бата (Strabo, XI, 2, 4; Ptol., V, 8, 8) сводятся к открытой на территории Новороссийска гробнице, сложенной из горгиппийских, по мнению В. Ф. Гайдукевича, черепиц III в. до н. э. с надписью Βασιλ[ική] δια Βατά(κου) ( Гайдукевич , 1949. С. 220–221).

Создается впечатление, что заросшие лесными массивами долины южной части п-ва Абрау явно были менее привлекательными для боспорян: боспорское присутствие в этом регионе ограничено прибрежной зоной и было связано с необходимостью обеспечения безопасного каботажного мореплавания. Об этом свидетельствует сообщение Диодора (Diod. ХХ, 25) о борьбе боспорского правителя Евмела (309–304 гг. до н. э.) с занимающимися пиратством племенами Черноморского побережья Кавказа.

В частности, полностью согласуется с установленной системой навигации «от мыса к мысу» концентрация нумизматических находок в окрестностях Большого и Малого Утриша. Причем состав и датировка сокрытия известных на побережье кладов6 соответствуют монетным кладам из других регионов Азиатского Боспора (Абрамзон, Новичихин, 2017; 2018а; 2018б), что говорит о тесной связи с экономической и этнополитической ситуацией на Боспоре.

Довольно многочисленные находки боспорских монет на расположенных на побережье могильниках керкетов и торетов, возможно, связаны с их востребованностью в местной погребально-поминальной обрядности. В частности, на могильнике в устье Лобановой щели (западный вариант, керкеты) они встречены в межмогильном пространстве (2 экз.: голова бородатого сатира вправо – протома грифона, осетр, ПАΝ, конец IV в. до н. э. ( Анохин , 1986. С. 140. Табл. 3: 111 ) и 5 экз.: (голова безбородого сатира влево – лук, стрела, ПАΝ, первой половины III в. до н. э.) (Там же. Табл. 4: 133 ), в закладах погребений (2 экз.: голова безбородого сатира влево – лук, стрела, ПАΝ, первой половины III в. до н. э. (Там же.) и голова Аполлона вправо – лук в горите, ПАΝ, II в. до н. э. (Там же. Табл. 5: 169 ) и в составе погребального инвентаря (голова Аполлона вправо – лук в горите, ПАΝ, II в. до н. э.: Там же) ( Дмитриев, Малышев , 1999. С. 23; Шишлов и др ., 2021. С. 287, 288).

На могильнике «Аэропорт» (южный вариант, тореты) две боспорские монеты конца IV в. до н. э. (голова бородатого сатира вправо – протома грифона, осетр, ПАΝ: Анохин , 1986. С. 140. Табл. 3: 111 ) вместе с обломками бронзового браслета входили в состав ритуального комплекса, сокрытого на северной периферии некрополя.

Распространение греческих погребальных традиций подтверждается появлением на расположенных в прибрежной зоне аборигенных могильниках на рубеже IV–III вв. до н. э. погребальных сооружений с боковым входом-дромосом, т. н. протосклепов. В отличие от синдских гробниц (могильники Барашник-2, Самойленко, Родники-1), сооруженных из массивных, похожих на дольменные, плит и расположенных, как правило, обособленно, камеры «протосклепов» кер-кетов и торетов выделяются своими размерами, но сложены из обычных по толщине плит либо представляют собой укрепленную каменной кладкой яму. Причем на могильнике в Лобановой щели они расположены среди каменных ящиков V–II вв. до н. э.

Издавна (VIII в. до н. э.) не менее значимыми для обитателей п-ва Абрау были регулярные этнокультурные связи с населением внутренних районов Прикубанья. В комплексе IV в. до н. э. из гробницы могильника «Аэропорт» (Восточный локальный вариант) были обнаружены традиционные импорты из этого региона: меч с удлиненным клинком и уздечный набор с выполненными в мео-то-скифских традициях бронзовыми уздечными украшениями (налобник и на-щечные бляхи) (рис. 3: 6). Буквально через столетие в Синдике получают распространение меотские погребальные традиции погребения с миской под головой в грунтовых подбойных камерах, которые постепенно вытесняют местный обычай захоронения на дневной поверхности в каменных ящиках. Результаты интенсивных миграционных процессов на юго-востоке Азиатского Боспора в эпоху эллинизма констатирует Страбон, сообщая о торетах как о меотском племени (Strabo. XI. 2.11). Довольно редкое явление культурного синкретизма – захоронение по меотскому обычаю с миской под головой в каменном ящике – засвидетельствовано на некрополе римского времени в Широкой Балке (рис. 1: ІІ, 4).

Таким образом, уточнить сведения античных источников о расселении кер-кетов и торетов позволяет анализ ландшафтной обусловленности картографированных памятников аборигенного населения на территории южной части п-ва Абрау. Значительная часть расположенных в прибрежной зоне, т. е. подверженной абразионным процессам и наиболее востребованной для поселения и хозяйствования части изучаемого региона, археологических древностей эпохи раннего железа, к сожалению, утрачена, тем не менее удается выделить три локальных варианта. Примерно на равные части делят морское побережье Утришский (западный) (керкеты) и Мысхакский (южный) (тореты) микрорегионы. Население расположенного на ближних подступах к Азиатскому Боспору западного микрорегиона всецело зависело от ресурсов, связанных с морем. «Степные» элементы в древностях Цемесского (восточного, континентального) микрорегиона свидетельствуют об особенностях его хозяйственно-культурного типа.

Самой продолжительной оказалась хронология погребальных комплексов (южного) локального варианта: в бассейне реки Чухабль (Широкая Балка) отголоски аборигенных погребальных традиций фиксируются в римское время.

Формирование и расцвет (конец VI – IV в. до н. э.) выделенных локальных вариантов приходятся на период греческой колонизации п-ва Абрау и последующего подчинения его Боспору. Таким образом, античное присутствие, наряду с ландшафтными особенностями региона (степного и лесостепного на севере и горного на юге), предопределили экономическое и этнополитическое развитие ареалов единых в этнокультурном отношении синдов, керкетов и торетов.

Список литературы Этнокультурные особенности населения южного и юго-восточного побережья полуострова Абрау в VII-II вв. до н. э

- Абрамзон М. Г., Новичихин А. М., 2017. Крупнейший клад пантикапейских медных монет III в. до н. э. с хоры Горгиппии (2013 г.) // ВДИ. № 2. С. 377-388.

- Абрамзон М. Г., Новичихин А. М., 2018а. Клад пантикапейских монет III в. до н. э. с хоры Горгиппии (1986 г.) // ПИФК. № 3. С. 234-249.

- Абрамзон М. Г., Новичихин А. М., 2018б. Два монетных клада митридатовского времени с юго-восточной окраины Боспора (2014 г.) // ВдИ. № 2 (78). С. 333-348.

- Анохин В.А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 178 с.

- Вязкова О. Е., 1999. Палеореконструкция геоморфологической обстановки античной эпохи в окрестностях мыса Малый Утриш // ИАА. Вып. 5. Армавир: Армавирский краевед. музей. С. 52-58.