Этнокультурные традиции в образовательном и трудовом воспитании осужденных к лишению свободы (на примере Республики Тыва)

Автор: Серен-Чимит К.К.

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется опыт реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения и производства изделий народных художественных промыслов в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония N 1» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Тыва. Приобретение осужденными к лишению свободы необходимых навыков и дискретное производство конечной продукции широкого потребления, основанные на культурных ценностях представителей тувинского этноса данного южного региона Сибирского федерального округа, рассматриваются как эффективные средства исправления осужденных и их подготовки к освобождению из мест лишения свободы в национальной республике. Аргументируется вывод о том, что в силу региональной специфики воспитательную роль должно играть приобщение данного контингента к национальным традициям и обычаям, промыслам и ремеслам – культурным ценностям, которые заслуживают пристального внимания в комплексе мер пенитенциарной пробации при повседневной практической деятельности исправительных учреждений.

Осужденный к лишению свободы, тувинский этнос, пенитенциарная пробация, подготовка к освобождению из исправительного учреждения, образовательное и трудовое воспитание, этнокультурные традиции, программа среднего профессионального образования и обучения, производство изделий народных художественных промыслов

Короткий адрес: https://sciup.org/140312423

IDR: 140312423 | УДК: 343.8

Текст научной статьи Этнокультурные традиции в образовательном и трудовом воспитании осужденных к лишению свободы (на примере Республики Тыва)

В современных условиях вызовов, стоящих перед пенитенциарной системой, Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. N 1138-р, отдельно выделила совершенствование производственно-хозяйственной деятельности и повышение уровня занятости осужденных. Именно такой подход данного стратегического документа планирования направлен на достижение главной цели уголовно-исполнительного законодательства – исправление осужденных, а также их ресоциализация и социальная адаптация.

По справедливому мнению С.А. Злотникова и П.В. Тепляшина, главной задачей мест лишения свободы является интеллектуально-этическое развитие личности, изменение духовно-нравственных установок на основе осознанного добровольного принятия общечеловеческих нравственных ценностей, чего можно достичь главным образом через целенаправленное обучение [2, с. 115]. Предложенный научно обоснованный вывод не потерял актуальности и получил предметное правовое закрепление в п.п. 1 и 3 ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 6 февраля 2023 г. N 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» (далее – Закон о пробации), согласно которым социальная помощь и содействие в трудовом и бытовом устройстве включают в себя организацию получения среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, прохождения профессионального обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организацию мероприятий, способствующих трудоустройству осужденных после их освобождения.

Обозначенное направление пенитенциарной пробации не случайно закреплено в качестве обязанности учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, в ст. 17 Закона о пробации, поскольку государством тем самым обеспечивается практическая реализация конституционных гарантий общедоступности образования, необходимого для последующей трудовой деятельности в соответствии с полученными знаниями, потребностями и ценностями. Таким образом, в уголовно-исполнительной практике допускается гармоничное сочетание духовно-нравственного, образовательного и трудового воспитания осужденных к лишению свободы – лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, способствующего их исправлению, с учетом этнокультурного многообразия.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации» охарактеризовал образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (ст. 2). При этом законодатель заложил в понятие «воспитание» формирование трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Идентичные цели по формированию уважительного отношения к человеку, обществу и труду преследуют корреспондирующие положения статей 9 и 109 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ). Как видится, корреляция образовательного и трудового развития осужденных относится к основным средствам их исправления. По этому поводу П.В. Тепляшин аргументированно отмечает, что уголовно-исполнительная политика Российской Федерации основывается на культурно-исторических традициях обращения с осужденными лицами, обладает глубоким методологическим содержанием и имеет перспективы дальнейшего конструктивного формирования [7, с. 12].

Культурная самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации защищается государством, что регламентировано как ч. 2 ст. 69 Конституции Российской Федерации, так и ст. 3 Федерального закона от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», определившей, что народный художественный промысел – это область культурной деятельности, одна из форм проявления традиций народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного труда и (или) ручного труда с использованием средств механизации.

Соответственно, российская культура, являющаяся уникальным наследием многонационального народа, пронизана традициями, глубокими историческим корнями и богатством народного художественного промысла. Совершенно очевидно, что должная организация обучения и производства изделий в соответствии с традициями и художественно-стилевыми особенностями промысла может оказывать культурно-нравственное влияние на осужденных.

В целях выделения этнокультурного воспитания в качестве отдельного вида воспитания, допускаемого ст. 110 УИК РФ, представляется интересным выявить некоторые особенности тувинского тюркоязычного народа как «этноса – исторически сложившейся этнической общности» [5, с. 914], поскольку подавляющее большинство осужденных к лишению свободы в Республике Тыва – это представители данного этноса.

Несмотря на социально-экономические условия и развитие информационных технологий, коренное население южносибирского региона сохранило глубокую историческую память, что определено сельскохозяйственным укладом жизни, традиционными особенностями, географическим положением изолированного пространства, окруженного хребтами Саянских гор и высокими вершинами ландшафтов.

Тувинское общество настолько сильно обусловлено этничностью, что представляет собой интереснейший объект для изучения, а главное – того, что происходит с этнично-стью сейчас – в регионе, стоящем перед модернизационными вызовами, испытывающем влияние вестернизации. Эти же обстоятельства обуславливают особенности социокультурных перемен и в других регионах страны, всей России [4, с. 127].

Тыва традиционно считается аграрной республикой, однако в нынешних условиях урбанизации существует вероятность постепенной утраты давно устоявшейся ценностной ориентации. В этой связи особый интерес представляет разработанная профессором кафедры экологии и зоологии Тувинского государственного университета Л.К. Арак-чаа Концепция экологического образования и воспитания с использованием традиций и обычаев народов Центральной Азии и тувинского народа. Истоки экологического воспитания этой Концепции включают в себя духовно-нравственную среду семьи и мир кочевников (мир соприродной гармонии), который, в свою очередь, состоит из природной среды, кочевания как адаптации к среде, традиций комплексного хозяйства, духовно-нравственной среды, традиций отношения к неживой и живой природе, родовых земель и священных территорий [1, с. 173].

Апробированная на экспериментальных площадках средних общеобразовательных школ Республики Тыва Концепция придает большое значение ведению пастбищного скотоводства и условиям его ведения, в том числе традиционному жилищу – юрте. Такой положительный опыт, демонстрировавший национально-педагогические методы воспитания, безусловно, можно успешно внедрять и в воспитательную работу с осужденными, что в полной мере отвечает требованиям ч. 5 ст. 112 УИК РФ.

Воспитание как фактор, регулирующий поступки и действия людей, высоко ценилось в практике народа: «что конь будет хорошим, зависит от хозяина, что мех будет качественным, зависит от выделки» (аъттын чаажы ээ-зинде, алгынын чымчаа эдинде) [6, с. 181].

Педагогика народа требовала наследования опыта прошлого: «пройденный путь надо изучать, что ожидает впереди, надо знать» (мурнун хынаар херек, соон истээр херек); «кто не знает прошлого – ошибается, кто не признает родню – несчастливым будет» (то-огу билбес чазар, торел билбес турээр) [6, с. 182]. Народная пословица гласит, что плохая привычка приводит к плохим последствиям, хорошая привычка – к хорошим.

Таким образом, народные знания, являющиеся отражением богатого производственного и социального опыта многих поколений, передаются от поколения к поколению и составляют неисчерпаемое сокровище их духовного богатства [6, с. 208], соответственно, могут гармонично и широко использоваться в воспитательной работе с заключенными для достижения их исправительного эффекта.

Многовековая кочевая культура тувинцев определила многие виды народно-художественного мастерства, выделив среди них в том числе обработку шерсти (дук кагар), растилание войлока (дук салыр), уборку хлеба (тараа чулар), изготовление кожаного вьючного мешка (барба), сундуков (аптара) и, самое главное, юрты (ог) – переносного жилища конусообразной формы, крытого кошмами, звериными шкурами, у некоторых кочевых народов Азии и Южной Сибири [5, с. 915].

Общеизвестно, что предки тувинцев свято чтили обычаи и обряды, касающиеся юрты, и соблюдали правила входа в юрту, рассаживания людей в ней, угощения гостя чаем, поведения в ней в присутствии посторонних, обращения с предметами домашнего обихода в присутствии постороннего человека в юрте, уважительного ухаживания за гостем, обычаи одаривания, порядок ночевки в юрте, выхода из нее, правила уважительного отношения к просителю, поведения подростков, оставленных следить за юртой.

Наглядный пример внедрения данных этнокультурных традиций в практическую деятельность показывает федеральное казенное учреждение «Исправительная колония N 1» УФСИН России по Республике Тыва, функционирующее как исправительная колония строгого режима в городе Кызыле. В частности, в 2024/2025 учебном году ФКП «Образовательное учреждение N 304» успешно реализовало основные образовательные программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, по которым 25 осужденных получили профессию «мастер столярного и мебельного производства» 3 квалификационного разряда (код 35.01.28), 20 заключенных – профессию «изготовитель художественных изделий из дерева» 3 квалификационного разряда (код 54.01.13), 5 осужденных – профессию «обработчик шкур» 2 квалификационного разряда (код 15367), 9 заключенных – профессию «изготовитель основы валяльно-войлочных изделий» 3 квалификационного разряда (код 12383).

Региональная востребованность войлока, изготовленного из природного материала – валяной шерсти, обусловлена его низкой теплопроводностью в суровых климатических условиях республики, поэтому юрты с войлочным покрытием и разные орнаментации юрточных изделий из войлока пользуются большим спросом. В Центре трудовой адаптации колонии и на городских ярмарках периодически проводятся выставочные экспозиции товаров народного потребления, выпускаемых на производственных площадках: мебельные наборы юрты, каркасы юрт, сувениры, картины, столики для игр – ширээ, нарды, шахматные наборы и другая продукция. В целях создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных на базе учреждения также открыт магазин, где представлен широкий ассортимент выпускаемых изделий и товаров.

Таким образом, при формировании и развитии навыков по изготовлению юрты, ее мебельных наборов, сувениров и иной продукции народного художественного промысла осужденные не только тщательно планируют и анализируют технологию изготовления того или иного продукта (выбор сырья, проектирование и непосредственное производство), но и в какой-то степени «погружаются» в традиционную культуру и образ жизни. Это является наиболее перспективным направлением учебно-производственной деятельности на основе этнокультурных традиций и созда- ет условия для развития производства уголовно-исполнительной системы в целом.

При таких республиканских особенностях получаемые осужденными рабочие профессии, как это очевидно, являются вполне востребованными на рынке труда. Довольно интересной является позиция О.В. Кирилов-ского и А.А. Плотникова, согласно которой именно в процессе получения высшего образования полноценно формируется комплекс навыков и умений у осужденного, обеспечивающих успешность его возвращения в общество [3, с. 32]. Безусловно, академическое образование имеет преимущества и возможности, однако в настоящее время в региональных исправительных учреждениях такое обучение не практикуется.

В связи с этим научный интерес вызывает практически значимое предложение ученых о дополнении ст. 7 Закона о пробации ч. 5.1 с закреплением в качестве субъекта пробации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере науки и высшего образования (Минобрнауки России), и нормативным определением его полномочий в рассматриваемой сфере [3, с. 32].

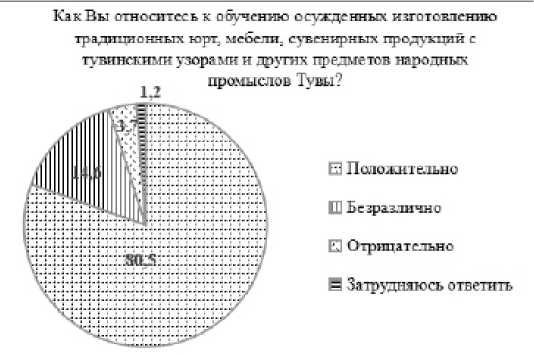

Достаточно показательными выглядят результаты анонимного анкетирования, проведенного в 2024 г. среди осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в указанном исправительном учреждении. Из 34 опрошенных респондентов 23 (67,6%) ответили, что желают научиться изготавливать традиционные юрты, мебель, сувенирную продукцию с тувинскими узорами и другие предметы народных промыслов Тувы (рис. 1).

Как видится, большинство осужденных положительно оценивают опыт реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения и производства изделий народных художественных промыслов. Опрос показал наличие действительного желания и интереса у многих осужденных к развитию личностных качеств с опорой на этнокультурные традиции.

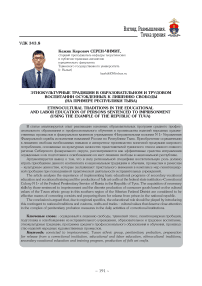

Также в 2024 г. среди сотрудников УФСИН России по Республике Тыва было проведено аналогичное анкетирование, в ходе которого из 82 опрошенных респондентов 66 (80,5 %) ответили, что они положительно относятся к обучению осужденных изготовлению традиционных юрт, мебели, сувенирной продукции с тувинскими узорами и других предметов народных промыслов Тувы, 12 респондентов (14,6%) выразили безразличное отношение к получению заключенными таких навыков. Отрицательно высказались 3 сотрудника (3,7%). Заданный вопрос вызвал затруднение у одного опрошенного (или 1,2%) (рис. 2).

Рис. 2. Доля ответов сотрудников УФСИН России по Республике Тыва (в процентах)

Вы желаете научиться изготавливать традиционные юрты, мебель, сувенирную продукцию с свинскими узорами и другие предметы народных промыслов ТувъР

Рис. 1. Доля ответов осужденных, отбывающих лишение свободы в ФКУ «Исправительная колония N 1» УФСИН России по Республике Тыва (в процентах)

Приведенные данные свидетельствуют о том, что большинство действующих сотрудников территориального органа ФСИН России позитивно оценивают дискретное производство конечной продукции широкого потребления, основанное на культурных ценностях представителей тувинского этноса.

Конституционно-правовые гарантии сохранения этнокультурного многообразия занимают особое место в общей системе юридических гарантий, поскольку реализация их защиты обеспечивается рядом ведомственных документов, в частности приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 274 о включении художественной обработки дерева с резьбой, росписью и отделкой лакированием в Перечень видов производств народных художественных промыслов, а также Общероссийским классификатором народных художественных промыслов, признавшим изготовление юрт в качестве народного художественного промысла в месте традиционного бытования (код 150016).

Сакральное значение тувинской юрты заключается в ее внутреннем убранстве (пространстве), деревянных изделиях в виде остова юрты, бытовой мебели, кухонных и сувенирных предметов, узорных сундуков и видах войлока, а также в обычаях и правилах обращения с ними. Технология изготовления каждого элемента кочевого жилища передается от поколения к поколению и способствует формированию у осужденных, занимающихся производством художественных изделий, уважительного отношения к труду и традициям человеческого общежития.

Подготовка осужденного к жизни на свободе – понятие более широкое, нежели исправление, и включает, помимо исправления, еще и обширный комплекс мероприятий, способствующих его успешной социальной адаптации к жизни на свободе [2, с. 40]. Данный концептуальный подход нашел нормативное отражение в ст. 5 Закона о пробации и сформулирован в виде основного понятия «социальная адаптация». В этом аспекте гармоничное сочетание образовательного и трудового воздействия на заключенных содействует в своевременной помощи в целях стимулирования правопослушного поведения.

Допустимо резюмировать, что сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной государственной задачей. В пределах приграничной и геостратегической территории Республики Тыва исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями промысел, имеющий историко-культурную значимость. Краткий ретроспективный анализ народно-художественного мастерства и итоги анкетирования выявили наличие интереса у подавляющего большинства осужденных, отбывающих лишение свободы, к приобретению и развитию навыков по изготовлению изделий народных художественных промыслов, а производственная среда оказывает положительное влияние на развитие их нравственных качеств. Уникальный симбиоз образовательного и трудового воспитания осужденных к лишению свободы успешно интегрирован в общую систему воспитательной деятельности Управления ФСИН России по Республике Тыва. Реализуемые в современных условиях дифференцированные меры пенитенциарной пробации рассматриваются в качестве действенных и комплексных средств исправления осужденных и их подготовки к освобождению из мест лишения свободы.