Этнокультурный перелом в Поднепровье в VII в. н. э. Хронология событий

Автор: Обломский А.М., Родинкова В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

Этнокультурный водораздел 7 в. AD в долине Дрнефера отразился на следующих событиях: конец Пеньковской и Колочмской культур, а также несколько других групп стилей той же даты; массовое Mdmg дрессионных кладов типа Мар-тыновка и уничтожение нескольких поселений огнем; появление и массовое расселение нового населения Славрина с западного берега Днепра (с культурой типа Лука Райковецкой - Сахновка - Волынцево). Все типы ранних Medti eval sties в долине Drneper сгруппированы вместе в культурные блоки. Первый блок содержит дрессионные клады типа Мартыновка; вторая - территория, где протекали культуры Колочма и Пеньковки; связанные с противодействием Луки Райковецкой - Сахновско-Волынцевской области; в четвертом - мастерские по производству колёсной глиноземной керамики, сделанной из Мачуха и Балки Канцерки; пятый - Пастырское производственное объединение, а пятое - антигутики с кочевниками. В статье рассматриваются хронологические отношения между этими блоками. Сделан вывод, что наиболее вероятная дата этнокультурного водораздела в лесостепной зоне и на юге лесной зоны Днепровской долины - это третья четверть или конец 7 в. ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Этнокультурный перелом, лесостепное и лесное поднепровье, клады типа мартыновки, колочинская культура, пеньковская культура, памятники типа лука райковецкая - сахновка - волынцево

Короткий адрес: https://sciup.org/14328663

IDR: 14328663

Текст научной статьи Этнокультурный перелом в Поднепровье в VII в. н. э. Хронология событий

Суть этнокультурного перелома в днепровской лесостепи и лесном Под-непровье состоит в следующем.

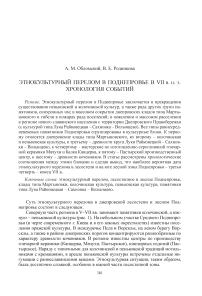

Северную часть региона в V–VII вв. занимают памятники колочинской, а южную – пеньковской культуры (рис. 1). На небольшом участке Среднего Поднепро-вья (в черте современного г. Киева и в его южных окрестностях) известны поселения пражской культуры. В междуречье Псла и Ворсклы, на левом берегу Вор-склы, а также в районе днепровских порогов концентрируются разнообразные по характеру древности кочевников. В регионе известны центры по производству гончарной керамики (Канцерка, Мачухи, Пастырское), ювелирных изделий (Пастырское). Наряду с типичными для колочинской и пеньковской традиций могильниками с кремациями, в ареале пеньковской культуры встречены отдельные ин-гумации с раннеславянскими вещами. Этнокультурная ситуация, таким образом, была достаточно сложной, особенно в южной части лесостепной зоны.

el О II O III ♦ IV AV ® VI ▼ VII ■ VIII — IX

Рис. 1. Памятники V–VII вв. в Поднепровье, исследованные раскопками

I – памятники колочинской культуры; II – памятники пеньковской культуры; III – памятники пражской культуры; IV – богатые комплексы кочевников; V – cтойбища кочевников; VI – ингумации с вещами «мартыновского» круга; VII – тюркский поминальный храм; VIII – ремесленные центры; IX – ареал днепровских кладов типа Мартыновского

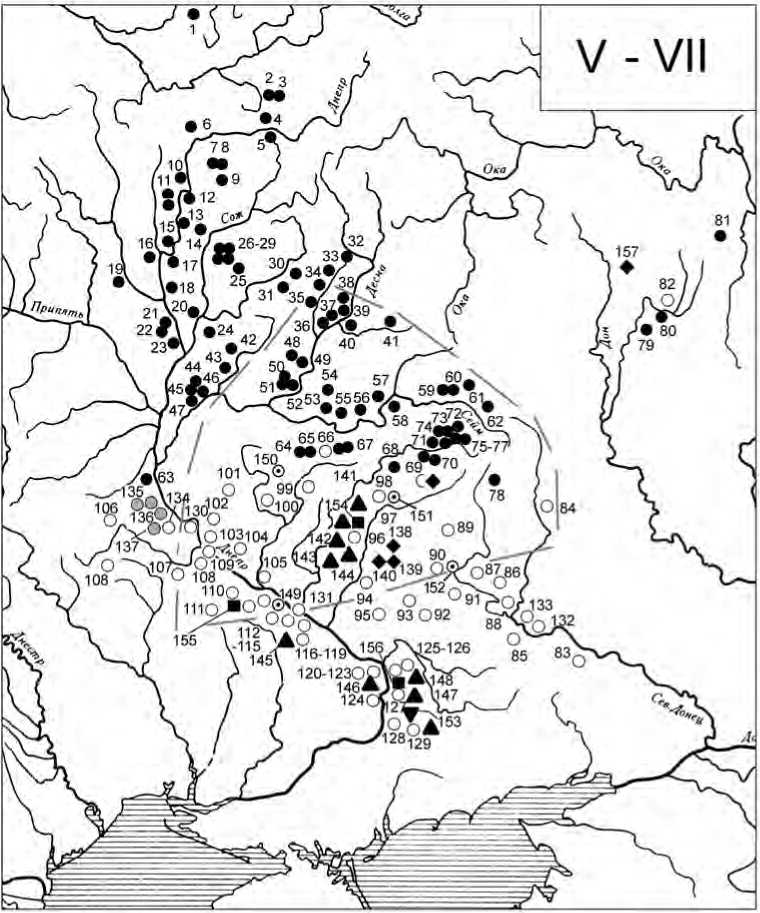

Показателем угрозы населению Поднепровья является выпадение в землю так называемых днепровских раннесредневековых кладов I группы или типа Мартыновского ( Щеглова , 1990) (рис. 2), принадлежащих, судя по близости состава, к одному и тому же времени. Ареал кладов, очевидно, и следует считать эпицентром катастрофы. Кроме того, в Могилёвском Поднепровье исследовано несколько сгоревших в VII в. городищ колочинской культуры (Вежки, Черка-сово, Никодимово) ( Левко, Колосовский , 2003. С. 187). На последнем найдена серия украшений тех же типов, что включают клады I группы ( Седзін , 1994; 2000. Рис. 4, 1, 2, 4–6 ). Одно из самых восточных поселений с набором посуды, имеющим параллели в колочинском керамическом комплексе, – Кривец-4

колочинская культура: 1 – Кисели; 2 – Акатово, городище; 3 – Акатово, могильник; 4 – Близнаки; 5 – Демидовка; 6 – Черкасово; 7, 8 – Вежки, городище, селище; 9 – Никодимово; 10 – Могилёв; 11 – Тайманово; 12 – Нижняя Тощица; 13 – Воронино; 14 – Золотомино; 15 – Новый Быхов; 16 – Колосы; 17 – Ходосовичи; 18 – Колос; 19 – Щатково; 20 – Гомель; 21 – Колочин-1; 22 – Колочин-2; 23 – Мохов; 24 – Носовичи; 25 – Новые Громыки; 26–29 – Нисимковичи-1–5; 30 – Рассуха-2; 31 – Левенка-3; 32 – Смольянь; 33 – Случевск; 34 – Синьково-Дмитрово; 35 – Посудичи; 36 – Кветунь; 37 – Макча; 38 – Мансурово; 39 – Усох; 40 – Хохлов Вир; 41 – Слободка; 42 – Мощенка; 43 – Макишин (Ровчак); 44 – Роище; 45 – Выгоры-1; 46 – Александровка-1; 47 – Еловщина; 48 – Смяч; 49 – Колодезный Бугор; 50 – Левкин Бугор; 51 – Заярье; 52 – Стрелица; 53 – Красное-4; 54 – Литвиновичи-3; 55 – Харьевка; 56 – Пески; 57 – Артюшково; 58 – Гапоново; 59 – Воробьевка-2; 60 – Авдеево, Воробьевка Вторая; 61 – Каменево-2; 62 – Лебяжье-1; 63 – Ходосовка (Диброва); 64, 65 – Артюховка, поселение, могильник; 66, 67 – Большие Будки, городище, селище (Хутор); 68 – Бездрик; 69 – Гочево-3; 70 – Курочкин-3; 71 – Шмырёво-2; 72 – Казачья Локня (Замощанская дюна); 73, 74 – Княжий, Княжий-5; 75–77 – Картамышево-1–3; 78 – Шишино-5; 79 – Ярлуково; 80 – Кривец-4; 81 – Коровий Брод пеньковская культура: 82 – Ярок-5; 83 – Богородичное; 84 – Яблонево; 85 – Сухая Гомольша; 86 – Задонецкое; 87 – Занки; 88 – Раковка-1; 89 – Фески-3; 90 – Соколово; 91 – Нижний Бишкинь-1; 92 – Богатое; 93 – Чернеччина; 94 – Прогресс; 95 – Осиповка; 96 – Полузорье-1, 2; 97 – Бельск; 98 – Рябовка-3; 99 – Хитцы; 100 – Засулье; 101 – Корнеевка; 102 – Сушки-1; 103 – Домантово; 104 – Соснова; 105 – Жовнин; 106 – Белая Церковь; 107 – Вильховчик; 108 – Гута Михайловская; 109 – Крещатик; 110 – Будище; 111 – Беляевка; 112–115 – поселения и могильники у с. Великая Ан-друсовка; 116–119 – поселения у с. Пеньковка; 120–123 – поселения и могильники у с. Волошское; 124 – Звонецкое; 125–126 – поселения и могильник у с. Игрень; 127 – Васильевка (низовья р. Вороной); 128 – Васильевка (Любимовская забора); 129 – Васильевка (о-в Кизлевый; балка Тягинка); 130 – Григоровка; 131 – Дереивка; 132 – Виделиха; 133 – Бондариха; 134 – Обухов-7

пражская культура : 135 – Киев (Старокиевская гора, Оболонь); 136 – Большая Бугаевка; 137 – Обухов-2

богатые комплексы кочевников: 138 – Малое Перещепино; 139 – Новые Санжары–Зачепиловка; 140 – Макуховка стойбища кочевников: 141 – Лаврики; 142 – Вовки; 143 – Белокони; 144 – Чередняки; 145 – Сте-цовка; 146 – Вовниги; 147 – Орлово; 148 – Балка Клюшникова-3

ингумации с вещами мартыновского круга: 149 – Балаклея; 150 – Поставмуки; 151 – Березовка; 152 – Мохнач тюркский поминальный комплекс: 153 – Вознесенка ремесленные центры: 154 – Мачухи; 155 – Пастырское; 156 – Канцерка кочевническое погребение на водоразделе Дона и Оки: 157 – Арцыбашево

Рис. 2. Карта днепровских раннесредневековых кладов I группы

Клады I группы : 1 – Трубчевск; 2 – Мена; 3 – Шевченково; 4 – Гапоново; 5 – Куриловка; 6 – Суджа-Замостье; 7 – Суджа (1947 г.); 8 – Черкасская Конопелька; 9 – Нижняя Сыроватка; 10 – Смородино; 11 – Цепляево Первое; 12 – Углы; 13 – Колосково; 14 – Козиевка/Новая Одесса; 15 – Блажки; 16 – Хацки; 17 – Вильховчик; 18 – Малый Ржавец; 19 – Мартыновка

Сгоревшие в VII в. поселения колочинской культуры : 20 – Вежки; 21 – Черкасово; 22 – Никодимово; 23 – Кривец-4

в верховьях р. Воронеж – также сгорело в пожаре. Аналогичные украшения найдены и здесь ( Андреев, Филимонова , 2008. Рис. 2, 11 ; Обломский , 2012а. Рис. 8, 5 ; 18, 11, 12 ; 22, 3, 6 ). Следы катастрофы, таким образом, ощущаются вплоть до северной и восточной границ колочинской культуры1.

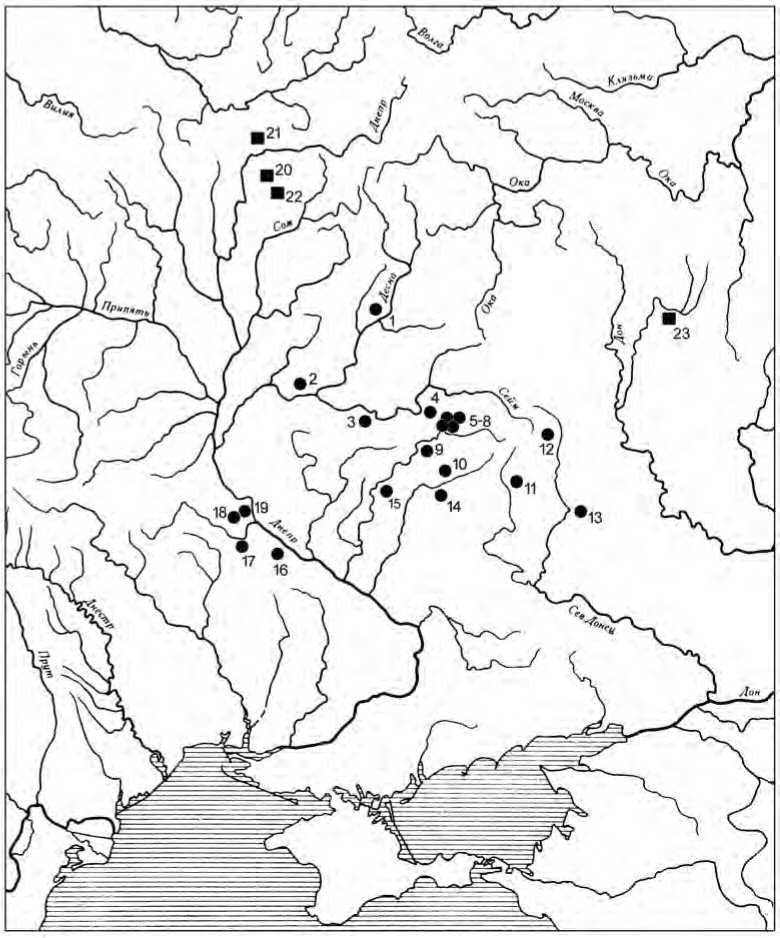

Не позднее VIII в. ситуация в регионе резко меняется (рис. 3). Ни пеньковская, ни колочинская культуры не имеют эволюционного продолжения. Вся территория лесостепи и юга лесной зоны Поднепровья занята памятниками, которые называют по-разному: типа Луки-Райковецкой, Сахновки, Волынцево, связанными по происхождению с пражской археологической общностью. Население, обитавшее в это время в Поднепровье, было в этнокультурном отношении однородным. Налицо массовое перемещение в Среднее Поднепровье и на левобережье Днепра населения с Днепровского Правобережья. Большинство известных в Поднепровье поселений и могильников типа Луки-Райковецкой – Сахнов-ки – Волынцево укладываются в пределы области выпадения кладов I группы. В Верхнем Поднепровье распространяются памятники смоленско-полоцких длинных курганов, генетически не связанные с колочинской культурой.

Таким образом, этнокультурный перелом в Поднепровье заключается в:

– прекращении существования пеньковской и колочинской культур, а также ряда других групп памятников, синхронных им;

– массовом сокрытии днепровских кладов типа Мартыновского и гибели в пожарах ряда поселений (рис. 2);

– появлении и массовом расселении в регионе нового славянского населения с территории Днепровского Правобережья.

Относительно интерпретации этих событий и их хронологии существует несколько точек зрения.

Е. А. Горюнов, развивая идеи М. И. Артамонова и Г. Ф. Корзухиной, считал, что причиной сокрытия днепровских кладов послужило вторжение хазар, с присутствием которых он связывал богатые кочевнические комплексы из Малого Перещепино, Макуховки, Зачепиловки, Глодос, Вознесенки. Выпадение кладов он относил к концу VII – началу VIII в. На это же время приходится и финал пеньковской культуры. В керамическом комплексе волынцевских памятников,

Рис. 3. Поднепровье в VIII–IX вв.

I – памятники типа Сахновки–Луки-Райковецкой; II – памятники волынцевского типа; III – Пастырское городище; IV – граница ареала кладов типа Мартыновского памятники: 1 – у с. Пеньковка; 2 – у с. Большая Андрусовка; 3 – Сахновка; 4 – Канев; 5 – Мо-настырек; 6 – Момоты; 7 – Обухов-2; 8 – Обухов-7; 9 – Ходосовка; 10 – Киев; 11 – Стецовка; 12 – Журавка Ольшанская; 13 – Колочин; 14 – Стовпяги; 15 – Битица; 16 – Вовки; 17 – Васильки; 18 – Малые Будки, Беседовка; 19 – Волынцево; 20 – Сосница; 21 – Лебяжье-1, 3; 22 – Латышевка; 23 – Раковая Сечь; 24 – Деркачевка-Должик; 25 – Глинск; 26 – Пески; 27 – Терновый–Савинцы; 28 – Поповка; 29 – Хухра; 30 – Березовка; 31 – Гочево-3; 32 – Бобрава-5; 33 – Шестовица; 34 – Роище; 35 – Александровка; 36 – Мена-5; 37 – Залиновье; 38 – Целиков Бугор; 39 – Макча; 40 – Голяжье; 41 – Авдеево; 42 – Дмитриевка; 43 – Шоссейное; 44 – Белгородка; 45 – Приоскольское-2; 46 – Солдатское; 47 – Рябовка-3; 48 – Токари; 49 – Запселье; 50 – Пески; 51 – Попово–Лежачи-4; 52 – Литвиновичи-3; 53 – Воргол; 54 – Харьевка; 55 – Сухая Гомольша; 56 – Занки; 57 – Соколово; 58 – Тимченки; 59 – Новый Бишкинь-1; 60 – Хитцы; 61 – Пастырское; 62 – Иванино-2;

сменивших пеньковские, сохранились некоторые пеньковские традиции при общем различии набора посуды двух культур. Та же картина наблюдается и в По-десенье, где керамика колочинского происхождения встречена на волынцевских памятниках ( Горюнов , 1981. С. 87–90).

Точка зрения А. В. Комара близка идеям Е. А. Горюнова: клады I группы закопаны во время достаточно длительной экспансии кочевников на север. К памятникам кочевников А. В. Комар причисляет не только «княжеские» комплексы и рядовые захоронения типа Рябовки-3, но и ингумации с вещами мартыновского круга ( Комар , 2005. С. 208, 209). Сами клады он соотносит с периодами II и III относительной хронологии выделенной им перещепинской культуры (643–698 гг. «без калибровки по историческим событиям») ( Комар , 2006. С. 124–128). С этими же периодами связаны комплексы из Макуховки и Малого Перещепино, т. е. в целом они должны быть синхронны днепровским кладам I группы. Вопрос о том, исчезло ли пеньковское население из лесостепной зоны с приходом сюда кочевников, А. В. Комар оставил открытым (Там же. С. 118, 128).

М. М. Казанский указывает, что большинство исследователей не сомневаются в том, что клады типа Мартыновского были сокрыты во время экспансии кочевников. Диапазон их выпадения в землю – от 620/640 до 640/650 гг. ( Казанский , 2013. С. 53–55). М. М. Казанский и А. В. Мастыкова выделяют особый промежуточный период, начавшийся после прекращения существования пеньковских поселений и сокрытия кладов I группы и продолжавшийся до наступления этапа Сахновка–Волынцево. К нему они относят гончарные центры в балке Канцерке и Мачухах, Пастырское городище, некоторые поселения, интерпретируемые как стойбища кочевников (Чередники, Лаврики и др.), «княжеские» комплексы типа Малого Перещепино, Новых Санжар, Вознесенки. В абсолютных датах выделяемый этап начинается в 630–650 гг. и продолжается до конца VII в. (для некоторых памятников допустимо и начало VIII в.). М. М. Казанский предлагает вернуть для обозначения этого культурно-хронологического горизонта предложенный М. И. Артамоновым термин «пастырская культура» ( Мастыко-ва , 2012. С. 139; Казанский , 2013. С. 71, 72).

По мнению О. А. Щегловой, клады типа Мартыновского выпадают в землю в конце VII в. Входящие в их состав вещи связаны с колочинским и пеньковским населением; они найдены также на «неоднородных по этнической принадлежности памятниках типа Пастырского городища и поселений Надпорожья». Затем в регионе распространяются древности сахновского и волынцевского типов и происходит сложение нового набора украшений, который связан по происхождению со славяно-аварским населением Подунавья ( Щеглова , 1991. С. 44–47).

По мнению И. О. Гавритухина и А. М. Обломского, время сокрытия днепровских кладов I группы совпадает с прекращением существования пеньковской и ко-лочинской культур и относится приблизительно к третьей четверти VII в. По всей

63 – Кудановка; 64 – Бишкинь; 65 – Бровково; 66 – Песчаное; 67 – Березники-3; 68 – Ленинское; 69 – Нечаевка; 70 – Кочерги; 71 – Нижние Вирки; 72 – Кочерги; 73 – Руднево; 74 – Веселое; 75 – Глухов; 76 – Дергачевка; 77 – Плешивец; 78 – Береза-1; 79 – Харасея; 80 – Сныткино-2; 81 – Че-черск; 82 – Гомель; 83 – Проскурни видимости, эти взаимосвязанные события произошли в результате военных действий, в ходе которых пострадала в первую очередь элита местного общества. Не исключено, что в столкновениях участвовали и какие-то группы кочевников, но лидирующую роль сыграли явно не они. Следствием этих войн стало широкое расселение носителей древностей круга Сахновки и Волынцево, т. е. славянского населения, связанного по происхождению с территориями к западу от Днепра. Война, таким образом, происходила, прежде всего, между различными славянскими группировками. В ее результате население лесостепи и юга лесной зоны Поднепровья потерпело поражение (Гавритухин, Обломский, 1996. С. 144–148; 2009. С. 317–319). По А. М. Обломскому, симбиоз пеньковской культуры и кочевого населения в лесостепи действительно существовал, но до периода выпадения в землю кладов I группы (Обломский, 2012б. С. 23–27).

Мнение о том, что происходившие в лесостепи и южной части лесной зоны Поднепровья события имели катастрофический характер в основном для местной элиты, высказывалось и В. Е. Родинковой ( Родинкова , 2011. С. 261). Недавно было выдвинуто также предположение, что не все клады типа Мартыновского представляют собой сокровища, спрятанные в момент опасности; среди них могут быть и комплексы, имеющие символический (вотивный) характер ( Родинкова и др. , 2012; в печати).

Таким образом, для понимания причин и характера этнокультурного перелома в Поднепровье ключевым является вопрос о его хронологии. Рассмотрение его начнем с краткой характеристики местных древностей, сгруппированных в тематические блоки. Описание будет в некоторой степени упрощенным, но представляется, что именно это и необходимо для того, чтобы «не утонуть» в деталях.

Первый блок. Днепровские раннесредневековые клады I группы. Как самостоятельное явление в раннесредневековой материальной культуре Под-непровья своеобразный вещевой комплекс, известный по кладам и отдельным находкам, впервые рассмотрел А. А. Спицын, назвавший эти вещи «древностями антов» ( Спицын , 1928). О. А. Щеглова аргументированно разделила их на две хронологические группы ( Щеглова , 1990). Для первой, более ранней, эпонимным памятником стал Мартыновский клад, вторую формируют комплексы типа Пастырских и Харьевского.

Ареал кладов, аналогичных Мартыновскому, охватывает Среднее Поднепро-вье, Днепровское лесостепное Левобережье, лесостепную часть бассейна Северского Донца, в том числе Поосколье, на юге лесной зоны – Нижнее и Среднее Подесенье, Посеймье (рис. 2).

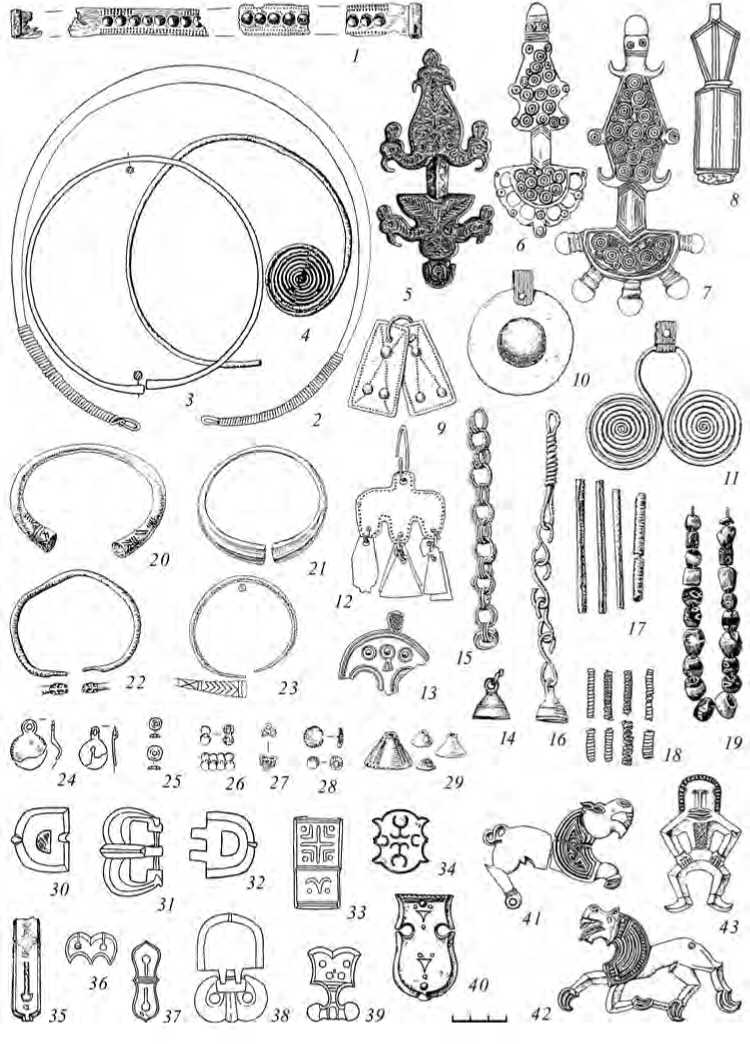

Сокровища этого типа включают от нескольких десятков до нескольких сотен вещей из металла (сплавы на основе меди, серебра, олова и свинца, железо), стекла, камня (янтарь), изредка – кости и глины. В типологическом отношении состав их достаточно стабилен: преимущественно это мужские и женские украшения и детали убора, иногда – изделия, связанные с воинским снаряжением, конской упряжью, орудия труда, в единичных случаях – драгоценная утварь и предметы обихода. Широко известны «мартыновские» антропоморфные и зооморфные фигурки (рис. 4, 41–43 ), назначение которых до конца не выяснено. Костюмному

Рис. 4. Основные типы вещей из днепровских раннесредневековых кладов I группы

1, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 26–29 – Козиевка/Новая Одесса; 2, 9–11, 16 – Суджа (1947 г.); 3, 8, 18, 24, 25, 30–33, 36–39 – Гапоново; 4 – Малый Ржавец; 5, 21, 34, 40–43 – Мартыновка; 6 – Трубчевск;

7, 14, 35 – Куриловка; 20 – Мена; 23 – Колосково комплексу принадлежат элементы поясных наборов (пряжки, ременные накладки, наконечники и др.) так называемого геральдического стиля (рис. 4, 30–40), пластинчатые головные венчики (рис. 4, 1), височные кольца односпиральные и круглопроволочные (рис. 4, 3, 4), шейные гривны (рис. 4, 2), фибулы пальчатые, с каймой из птичьих голов, антропозооморфные, широкопластинчатые (рис. 4, 5–8), нагрудные цепи (рис. 4, 15, 16), пронизки трубчатые и спиральные (рис. 4, 17, 18), разнообразные подвески (умбоновидные, трапециевидные, двуспиральные, лунницы, колокольчики, раковины) (рис. 4, 9–14, 16), бусы (рис. 4, 19), браслеты с цельнометаллическими орнаментированными и неорнаментирован-ными расширенными или изготовленными в форме стилизованной змеиной головы концами (рис. 4, 20–23), возможно, ворворки (рис. 4, 29), мелкие нашивные и подвесные бляшки (рис. 4, 24–28) и некоторые другие вещи.

Второй блок. Колочинская и пеньковская культуры. Представляют собой родственные археологические общности. Первая сложилась на юге лесного и в северной части лесостепного Поднепровья в результате эволюции традиций деснинского варианта киевской культуры (памятников типа Ульяновки). Основную роль в формировании второй сыграло население, оставившее так называемые памятники киевской традиции в черняхове (типа поселения Хлопков-1) и, вероятно, среднеднепровского варианта киевской культуры. В раннепеньков-ском керамическом комплексе выделяются также традиции киевского населения лесной зоны, в гуннское время продвинувшегося в лесостепь (например, поселение Сенча в Посулье). Самые ранние пеньковские и колочинские памятники относятся ко второй четверти – середине V в. ( Терпиловский , 2004. С. 59–67; Обломский , 2002. С. 69–80).

Наиболее поздние вещи, встреченные на поселениях и могильниках пеньковской и колочинской культур, принадлежат к тому же набору, что представлен в кладах I группы (четвертый горизонт хронологических индикаторов по В. Е. Родинковой). Это, прежде всего, фибулы днепровских типов и детали геральдической поясной гарнитуры ( Родинкова , 1996а. С. 126, 127; 1996б. С. 155–161, рис. 100, 2, 4– 6 ; 101, 5, 6, 8 ; 103, 3, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26 ). Гапонов-ский и Новосуджанский клады найдены непосредственно на поселениях коло-чинской, а Вильховчикский – на поселении пеньковской культуры ( Обломский , 1996а; Родинкова , 1996б. С. 156, 158; Приходнюк , 1980. С. 129). В составе клада из Великих Будков, также обнаруженного в процессе раскопок колочинского поселения, имеется фрагмент характерной для «древностей антов» I группы ант-ропозооморфной фибулы ( Горюнова , 1992. С. 127. Рис. 1, 15 ; Горюнова, Родинкова , 1999. С. 172. Рис. 48, 2 ).

Как было отмечено, какие-либо культурные группы VIII–IX вв. с колочин-ской и пеньковской культурами генетически не связаны. Тем не менее на поселениях сахновско-волынцевского горизонта в качестве реликтов встречены лепные сосуды колочинских и пеньковских форм. Явные случаи таких находок отмечены на поселениях Вовки, Хитцы (третий горизонт), Роище, Волынцево, Рябовка-3 (третий горизонт) (Щеглова, 1986. С. 16, 17. Рис. 1; Горюнов, 1981. Рис. 48, 1–5, 7, 8, 10, 12; 50, 1–3, 6, 10; Обломский, Терпиловский, 2001. Рис. 3, 13–15, 17; 6, 7). На волынцевском селище Приоскольское-2 типичный для пеньковской культуры биконический горшок украшен по плечикам зигзагообразным веревочным орнаментом (Обломский, Завьялов, 2003. Рис. 14, 7). Таким образом, новое, пришедшее в лесостепное Поднепровье население, которому принадлежат памятники типа Сахновки–Луки-Райковецкой–Волынцево, заняло еще не опустевшую территорию. На ней продолжали обитать носители пеньковской и колочинской культур. Следовательно, ранние сахновско-волын-цевские памятники (времени до появления гончарной керамики, по О. А. Щегловой) хронологически смыкаются с этими культурами.

Третий блок. Древности культуры Луки-Райковецкой, типа Сахновки и Волынцево. Памятники типа Луки-Райковецкой сформировались на территории лесостепной зоны Правобережной Украины и в Припятском Полесье в результате эволюции раннеславянской пражской культуры. Наиболее полно эта теория была разработана И. П. Русановой ( Русанова , 1973. С. 10–16; Смиленко , 1985) и в настоящее время считается общепринятой.

Памятники типа Сахновки в качестве особого этапа развития раннеславянской культуры Среднего Поднепровья были выделены О. М. Приходнюком, первоначально видевшим в них переходное звено между пеньковской культурой и древностями круга Луки-Райковецкой ( Приходнюк , 1980. С. 121–123). Впоследствии О. М. Приходнюк изменил свою точку зрения, отмечая, что возникновение памятников типа Сахновки связано с притоком нового населения ( При-ходнюк , 1998. С. 75). В настоящее время само поселение Сахновка (на седловине между горами Девицей и Дегтярной) и подобные ему памятники рассматриваются как относящиеся к раннему (до появления гончарной посуды) этапу культуры Луки-Райковецкой в Среднем Поднепровье ( Михайлина , 2007. С. 10–42).

Древности волынцевского типа на территории Днепровского Левобережья выделены Д. Т. Березовцом. Е. А. Горюнов рассматривал их в качестве особого культурно-хронологического этапа истории региона. Волынцевские памятники сменяют пеньковские и колочинские и предшествуют роменским, причем в значительной степени они близки к последним ( Горюнов , 1981. С. 89, 90).

Несмотря на локальные различия, ранние древности типа Луки-Райковец-кой–Сахновки и Волынцево по основным характеристикам археологического комплекса (набору лепной посуды, домостроительству, отчасти по погребальному обряду) близки между собой и представляют явления одного культурного круга ( Обломский, Щеглова , 1996; Славяне…, 1990. С. 276, 277). На территории Гомельского Поднепровья О. А. Макушников вообще относит их к единому «восточнославянскому периоду» ( Макушников , 2009. С. 22–31; 2011. С. 122, 123).

Ранние (до появления гончарной керамики) памятники типа Луки Райковец-кой датируются концом VII – VIII в., в т. ч. и в Поднепровье ( Михайлина , 2007. С. 41). Волынцевские древности Е. А. Горюнов в целом датировал VIII–IX вв. ( Горюнов , 1981. С. 94). О. А. Щеглова отметила, что гончарная волынцевская керамика появилась не в самом начале существования памятников волынцевского типа ( Щеглова , 1986. С. 20, 21).

Вещей, специфических для днепровских кладов I группы, на поселениях и могильниках типа Луки-Райковецкой – Сахновки – Волынцево нет. С древностями этого круга обычно связывают клады II группы, а на территории

Днепровского Левобережья – и несколько более поздние (Фатовижский, Анд-рияшевский и др.) ( Гавритухин, Щеглова , 1996; Комар , 2012. С. 92). Харьев-ский клад II группы обнаружен в горшке, который представляет собой лепное подражание волынцевскому гончарному сосуду ( Березовець , 1952. С. 109, 118; Гавритухин, Щеглова , 1996. С. 133). Следовательно, этот комплекс был сокрыт не на самом раннем этапе волынцевской культуры, а позднее.

Четвертый блок. Мастерские по изготовлению сероглиняной гончарной керамики. В Поднепровье центры по производству такой керамики известны в двух местах – на балке Канцерке (Днепровские пороги) и в Мачухах под Полтавой. На балке Канцерке раскопаны 3 поселения гончаров, где изучены остатки 12 мастерских и 20 горнов. У с. Мачухи исследована гончарная печь, в которой были обнаружены сосуды того же культурно-хронологического круга, что изготавливались в Канцерке ( Макаренко , 1911. С.116–118; Сміленко , 1975. С. 118–140).

Начиная с работы Т. М. Минаевой 1961 г. утвердилось мнение, что это керамическое производство было перенесено в Поднепровье из Кисловодской котловины ( Мінаєва , 1961. С. 119–128). В. Ю. Малашев сделал вывод о синхронности канцерских мастерских тем периодам относительной хронологии эталонного для Кисловодской котловины могильника Мокрая Балка, для которых характерно использование геральдической поясной гарнитуры (IIа–IIIб), что в абсолютных датах, по И. О. Гавритухину, соответствует концу VI – втор. пол. VII / началу VIII в. При этом большая часть продукции канцерских мастеров, судя по описаниям, которые приводит А. Т. Смиленко, относится к этапу IIIб Мокрой Балки и, возможно, к несколько более позднему времени, т. е. расцвет гончарного производства в Поднепровье по аналогиям может датироваться втор. пол. VII – нач. VIII в. ( Гавритухин , 1996а. С. 83; Обломский , 1996б. С. 123; Малашев , 2001. С. 47, 48).

Керамика типа Канцерки в массовом количестве происходит только из самих гончарных центров. На памятниках лесостепного и степного Поднепровья она встречается редко, как правило в виде немногочисленных обломков или отдельных сосудов. Она найдена на поселениях пеньковской культуры, в стойбищах кочевников (Белокони, Вовки, Лаврики, Полузерье-2, Стецовка и др.), в богатых кочевнических комплексах в Вознесенке, Келегеях и Ясиново ( Володарець-Урбанович, Скиба , 2011. С. 38; Володарец-Урбанович , 2012; Казанский , 2013. С. 63–65) и в определенной степени является индикатором синхронизации. Показательно, что не известно ни одного случая, когда такую керамику можно было бы однозначно связать с сахновско-волынцевским горизонтом. По всей видимости, гончарные центры в Канцерке и Мачухах прекратили свое существование до появления в лесостепном Поднепровье населения, оставившего древности этого типа.

Пятый блок. Пастырский производственный центр и пастырская гончарная керамика. Время начала раннесредневекового этапа заселения Пастырского городища точно не определено. Ясно лишь, что это происходит на какой-то стадии развития пеньковской культуры. По крайней мере, пеньковская лепная керамика, в т. ч. характерные биконические формы, на городище найдена (При-ходнюк, 1980. С. 107. Рис. 66, 2). О. М. Приходнюк привел также рисунок черняховского гончарного кувшина с Пастырского, но непонятно, связан ли этот сосуд с раннесредневековым периодом заселения памятника, или же на городище существовало более раннее поселение позднеримского периода (Приходнюк, 1980. С. 107. Рис. 67, 9). Существует предположение, что некоторые найденные на Пастырском гончарные кувшины могли быть изготовлены в мастерских на балке Канцерке (Приходнюк, 2005. С. 65).

Более определенно можно судить об относительной хронологии гибели памятника в пожаре. С него происходит серия кладов II группы, содержащих изделия постколочинского и постпеньковского этапа (Там же. С. 51–54). Во время раскопок найдены шаблоны для изготовления браслетов с полыми многогранными концами и сережек из двух спаянных полусфер, входивших во II группу «древностей антов» ( Приходнюк , 1994. С. 66–69).

Кроме ювелирных изделий, на городище, по всей видимости, производили специфическую сероглиняную гончарную посуду, в наборе которой преобладали горшки с шарообразным туловом и короткими венчиками2.

В качестве импорта пастырская гончарная керамика встречена на памятниках пеньковской культуры ( Горюнов , 1981. С. 78; рис. 27, А ; Приходнюк , 1998. С. 35. Табл. VII; Володарець-Урбанович, Скиба , 2011. С. 36). На селище Хитцы, по наблюдениям Е. А. Горюнова, из объектов первого (раннего) пеньковского горизонта происходит черняховская гончарная керамика ( Горюнов , 1981. С. 75–78. Рис. 47, 3, 7 ). По-видимому, пастырская посуда начала поступать в Хитцы не в самом начале существования поселения, а несколько позже. О. М. При-ходнюк относил распространение пастырской керамики к третьей (заключительной, по его периодизации) фазе пеньковской культуры ( Приходнюк , 1998. С. 43). Гончарные горшки пастырского типа встречены на поселении Стецовка с пеньковскими, сахновскими и кочевническими элементами, а также на ранних волынцевских памятниках (например, в Шоссейном, Роище и Александровке) ( Володарець-Урбанович, Скиба , 2011. С. 36. Рис. 1, 2, 3, 5, 6 ). Таким образом, функционирование гончарного центра на Пастырском городище начинается где-то на позднем этапе развития пеньковской культуры, разгром периода выпадения в землю днепровских кладов I группы его не коснулся, а завершает свое существование городище во время сокрытия кладов II группы, т. е. уже после этнокультурного перелома в лесостепном Поднепровье.

Шестой блок. Древности кочевников. Памятники этого круга делятся на четыре типа: 1) роскошные комплексы из Малого Перещепино, Зачепиловки и Макуховки; 2) поминальный комплекс-храм в Вознесенке; 3) рядовой могильник в Рябовке-3; 4) стойбища кочевников и некоторые поселения с элементами степной культуры.

Проблемы историко-культурной и этнической интерпретации находок из Малого Перещепино, Зачепиловки и Макуховки в настоящей статье рассматриваться не будут. Общие схемы периодизации этих памятников и Вознесенского храма предложены И. О. Гавритухиным и А. В. Комаром. В деталях они различаются, но важно, что более ранним оба автора считают Малое Перещепино, а более поздней – Вознесенку ( Гавритухин , 1996а. С. 89. Рис. 90; Комар , 2006. С. 113–118).

Могильник в Рябовке-3 перекрывает пеньковские объекты второго строительного горизонта поселения, которые датируются широко: VI–VII вв. ( Об-ломский, Терпиловский , 2001. С. 13–15). Могильник разграблен, тем не менее из него происходит несколько вещей, которые можно синхронизировать с днепровскими кладами I группы: браслеты с расплющенными орнаментированными концами и пряжка геральдического стиля (Там же. Рис. 9, 11,12,15,16 ).

Мысль о выделении стойбищ кочевников в особый вид поселений региона принадлежит Л. М. Рутковской (1969. С. 318). Затем этой проблемой занимались Е. А. Горюнов и М. М. Казанский ( Горюнов , 1981. С. 81, 82; Горюнов, Казанський , 1998. С. 77, 78); последний опубликовал наиболее полную сводку поселений и стойбищ степного населения в лесостепном Поднепровье и на Днепровских порогах ( Казанский , 2013. С. 63-65)3. Для синхронизации этих древностей с другими важно, что из большинства стойбищ происходит кан-церская гончарная керамика, упоминаются ее находки и в валах Вознесенки. На некоторых поселениях обнаружены обломки гончарных пастырских сосудов (Вовки, Стецовка) ( Казанский, 2013. С. 63–65; Володарець-Урбанович, Скиба , 2011. С. 38). Древности кочевников, таким образом, должны существовать в период использования канцерской керамики и начала употребления пастырской, т. е. быть синхронными поздним пеньковским памятникам.

Седьмой блок. Женские ингумации с украшениями круга днепровских раннесредневековых кладов I группы. Погребения этого специфического типа на территории лесостепного Поднепровья известны начиная с XIX в. (По-ставмуки, Березовка, Балаклея)4 ( Родинкова , 1996б. С. 161, 162; Синиця , 1999). Наиболее яркий комплекс происходит из подбойного захоронения Мохнач под Харьковом, где вместе с пеньковским лепным биконическим горшком найден практически полный набор украшений «мартыновского круга» ( Аксенов,

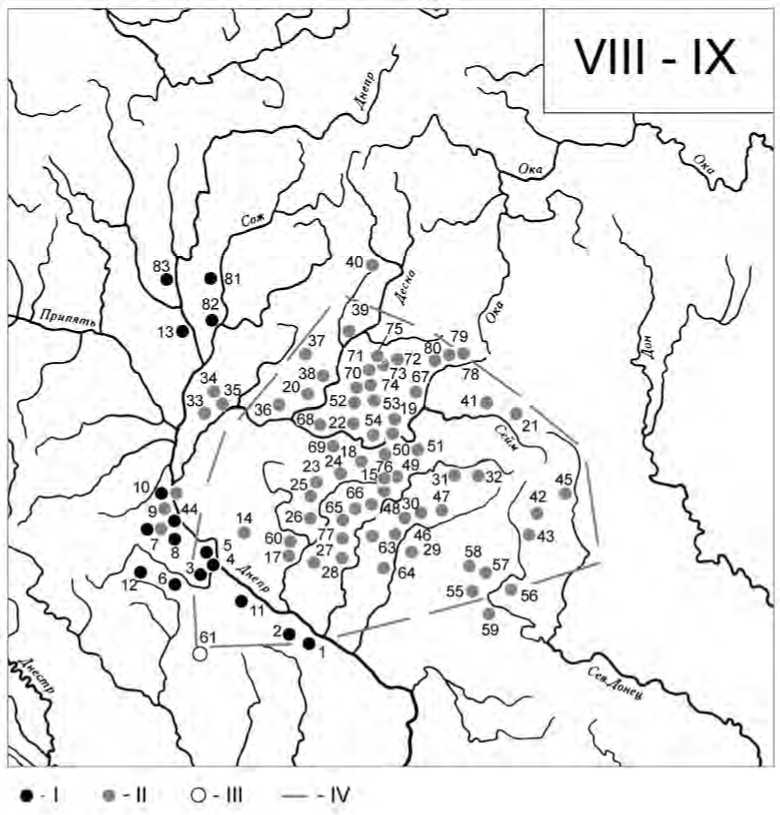

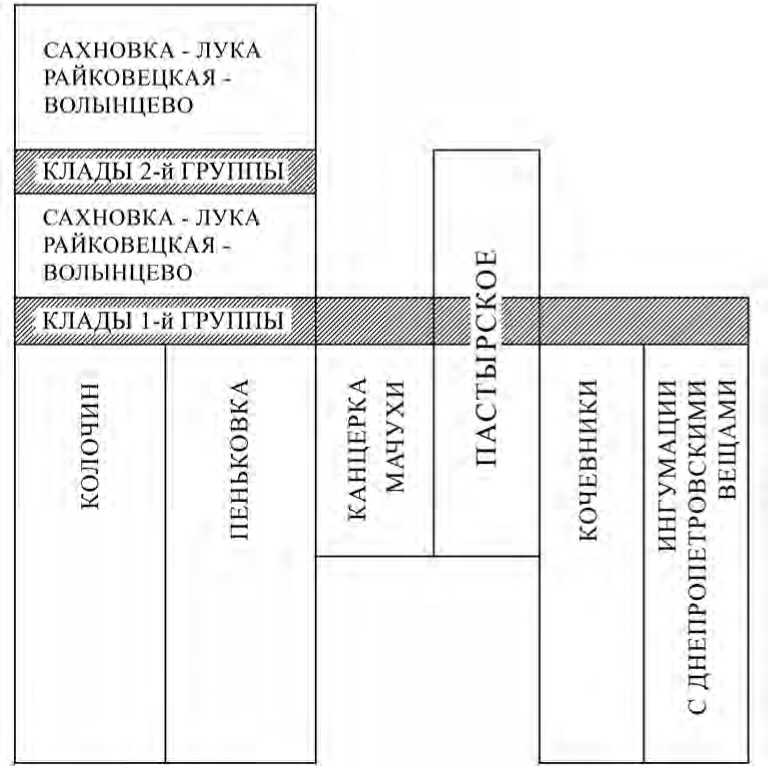

Рис. 5. Таблица синхронизации культурно-хронологических блоков древностей лесостепного и южной части лесного Поднепровья

Бабенко , 1998). На этом основании рассматриваемые ингумации должны синхронизироваться с пеньковской и колочинской культурами.

Составленная по приведенным данным таблица синхронизации (рис. 5) наглядно демонстрирует, что для особого «неславянского» горизонта, выделяемого М. М. Казанским, в ней места нет: гончарные производственные центры в Канцерке и Мачухах и древности кочевников должны быть синхронны пеньковской культуре (на завершающем ее этапе), а производство гончарной керамики на Пастырском городище началось еще в пеньковский период.

Абсолютные даты имеются только для территории Днепровской лесостепи. Их немного и они не слишком надежны, но вполне «вписываются» в общую хронологическую систему.

Из комплексов кочевников происходит серия византийских солидов, наиболее поздние из которых чеканены в 637/638 (Макуховка) и 642–646 гг. (Зачепи-ловка, Малое Перещепино) ( Комар , 2006. С. 50, 51). То есть сокровища из Заче-пиловки и Малого Перещепино попали в землю не ранее середины VII в. Необходимо отметить, что типологически это не самые поздние памятники кочевнического круга Днепровского Левобережья. Поминальный храм из Вознесенки, как было отмечено выше, должен относиться к более позднему времени.

В днепровских кладах I группы до недавнего времени не было предметов, которые давали бы непосредственные указания на абсолютные даты. Единственная находка такого рода – фрагмент серебряного блюда из Суджи-Замостья с клеймом императора Константа II (641–668 гг.) или, скорее, Константина IV (668–685 гг.) ( Родинкова , 2012. С. 153).

Как уже было отмечено, памятники Луки-Райковецкой, согласно современным представлениям, связаны по происхождению с пражской культурой. Разумеется, раньше финала последней население с традициями Луки-Райковецкой не могло массово расселиться в Поднепровье. По данным И. О. Гавритухина, специально рассматривавшего этот вопрос, финал пражской культуры относится к концу VII – началу VIII в. ( Гавритухин , 1996б. С. 137).

Наиболее полная сводка дат из ранних (до появления гончарной керамики) комплексов культуры Луки-Райковецкой издана Л. Михайлиной. Он относит начало культуры Луки Райковецкой к концу VII – середине VIII в. ( Михайлина , 2007. С. 15–19), что практически полностью совпадает с датой финала пражской культуры. Следовательно, расселение славян – носителей древностей круга Луки-Райковецкой в Поднепровье началось, скорее всего, не ранее конца VII в. Пеньковское и колочинское население на интересующей нас территории, учитывая наличие реликтов их традиций на ранних волынцевских памятниках, продолжало обитать как минимум до этого хронологического рубежа.

Таким образом, наиболее вероятная дата этнокультурного перелома в Под-непровье – третья четверть – конец VII в.

Список литературы Этнокультурный перелом в Поднепровье в VII в. н. э. Хронология событий

- Аксенов В.С., Бабенко Л.И., 1998. Погребение VI-VII вв. н. э. у села Мохнач//РА. № 3. С. 111-122.

- Андреев С.И., Филимонова Н.В., 2008. Раннеславянские культуры в Тамбовской обл.//Верхнее Подонье: археология, история/Отв. ред. А.Н. Наумов. Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле». С. 14-17.

- Березовець Д.Т., 1952. Харiвський скарб//Археологiя. Вип. VI. Київ. С. 109-119.

- Володарец-Урбанович Я.В., 2012. Хронология бытования канцерской гончарной посуды//Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства: Материалы Междунар. конф., посвященной 110-летию со дня рождения И.И. Ляпушкина (1902-1968). 3-5 декабря 2012 г. Санкт-Петербург/Отв. ред. О.А. Щеглова, В.М. Горюнова. СПб.: СОЛО. С. 94-97.

- Володарець-Урбанович Я.В., Скиба А.В., 2011. Гончарний посуд VII-VIII ст. на Пiвднi Схiдної Европи//Археологiя. Вип. 2. Київ. С. 34-46.

- Гавритухин И.О., 1996а. Датировка днепровских кладов первой группы методом синхронизации с древностями других территорий//РСМ-3 С. 58-95.

- Гавритухин И.О., 19966. Датировка начальных фаз культуры Луки-Райковецкой//РСМ-3. С. 136-139.

- Гавритухин И.О., Обломский А.М., 1996. Днепровское Левобережье на заре средневековья: динамика историко-культурных процессов и клады//РСМ-3. С. 140-148.

- Гавритухин И.О., Обломский А.М., 2009. Гапоновский клад и малоизвестные события раннесредневековой истории Поднепровья//Археологические открытия. Европейская Россия 1991-2004 гг./Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 308-320.

- Гавритухин И.О., Щеглова О.А., 1996. Хронология начальных фаз памятников волынцевского круга//РСМ-3. С. 133-135.

- Горюнов Е.А., 1981. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Л.: Наука. 135 с.

- Горюнов Е.О., Казанський М.М., 1998. До археологiчної карти сточища р. Полузiр’я//Археологiчний лiтопис Лiвобережної України. № 1-2. Полтава: Археологiя. С.76-78.

- Горюнова В.М., 1992. Новый клад антского времени из Среднего Поднепровья//Археологические вести. I. СПб. C. 126-140.

- Горюнова В.М., Родинкова В.Е., 1999. Раннеславянское поселение Великие Будки (Хутор)//Время «Че»: к 100-летию открытия черняховской культуры. СПб.; Кишинев; Одесса: Высшая антропологическая школа С. 167-219. (Stratum plus; № 4/1999.)

- Казанский М.М., 2013. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в.//Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов/Отв. ред.: А.М. Обломский, Д.А. Сташенков. М.: ИА РАН. С. 45-137. (РСМ; Вып. 15.)

- Комар А.В., 2005. Исторические предпосылки возникновения легенды о полянской дани хазарам по археологическим данным//Хазары/Отв. ред. В. Петрухин. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим. С. 207-218.

- Комар А.В., 2006. Перещепинский комплекс в контексте основных проблем истории и культуры кочевников Восточной Европы VII -начала VIII в.//Степи Европы в эпоху средневековья: Сб. науч. работ. Т. 5: Хазарское время. Донецк: ДонНУ С. 7-244.

- Комар А.В., 2012. Хронология волынцевской и роменской культур: принципы и практика//Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства: материалы междунар. конф., посвященной 110-летию со дня рождения И.И. Ляпушкина (1902-1968). 3-5 декабря 2012 г Санкт-Петербург/Отв. ред. О.А. Щеглова, В.М. Горюнова. СПб.: СОЛО. С. 94-96.

- Левко О.Н., Колосовский Ю.В., 2003. Раскопки городищ у дер. Кисели (Дымокуры) Толочинского р-на и у д. Черкасово Оршанского р-на Витебской обл.//Ранние славяне Белорусского Поднепровья и Подвинья. Минск: ИИ НАН Беларуси. С. 182-208. (МАБ; № 8.)

- Макаренко Н.Е., 1911. Археологические исследования 1907-1909 гг. СПб. 130 с. (Известия ИАК; Вып. 43.)

- Макушников О.А., 2009. Гомельское Поднепровье в V -середине XIII в. Социально-экономическое и этнокультурное развитие. Гомель: ГТУ им. Ф. Скорины. 217 с.

- Макушников О., 2011. Ранние и восточные славяне в Гомельском Поднепровье (V-X вв.): вопросы этнокультурной интерпретации//ГАЗ. № 26. С. 119-125.

- Малашев В.Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: Оргсервис. 150 с.

- Мастикова А.В., 2012. РАннесредневековое погребение у с. РАзиньково Курской области//РА. № 2. С. 134-141.

- Мiнаєва Т.М., 1961. Керамiка балки Канцирка в свiтлi археологiчних дослiджень на Пiвнiчному Кавказi//Археологiя. Вип. XIII. Київ. С. 119-128.

- Михайлина Л., 2007. Слов’яни VIII-X ст. мiж Днiпром i Карпатами. Київ: IА НАНУ 300 с.

- Обломский А.М., 1996а. Поселение Гапоново и обстоятельства находки клада//РСМ-3. С. 7-10.

- Обломский А.М., 19965. Ремесленные центры//РСМ-3. С. 123-124.

- Обломский А.М., 2002. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское время (середина III -первая половина V в. н. э.). М.: Наука. 255 с. (РСМ; Вып. 5.)

- Обломский А.М., 2012а. Раннесредневековые памятники Верхнего Подонья. Предварительные итоги исследования//Тамбовские древности. Археология Окско-Донской равнины/Отв. ред. C.И. Андреев. Вып. 3. Тамбов: ТГУ С. 172-229.

- Обломский А.М., 20126. Структура населения лесостепного Поднепровья в VII в. н. э.//Древнейшие государства Восточной Европы: Ежегодник. 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М.: Русский фонд содействия образованию и науке; Университет Дмитрия Пожарского. С. 10-33.

- Обломский А.М., Завьялов В.И., 2003. Новые памятники периода раннего средневековья бассейна Северского Донца//Славянские древности/Ред.: Р.А. Рабинович, Н.П. Тельнов. Кишинев: Высшая антропологическая школа. С. 71-90. (Stratum plus; № 5/2001-2002.)

- Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 2001. Славянское поселение и кочевнический могильник V-VIII вв. на Ворскле//Археологiчний лiтопис Лiвобережної України. № 1. Полтава: Археологiя. С. 5-16.

- Обломский А.М., Щеглова О.А., 1996. Некоторые особенности культуры памятников волынцевского типа и спорные вопросы их происхождения//РСМ-3. С. 131-133.

- Приходнюк О.М., 1980. Археологiчнi пам’ятки Середнього Приднiпров’я VII-IX ст. Київ: Наукова думка. 152 с.

- Приходнюк О.М., 1994. Технологiя виробництва та витоки ювелiрного стилю металевих прикрас Пастирського городища//Археологiя. Вип. 3. Київ. С. 61-77.

- Приходнюк О.М., 1998. Пеньковская культура: Культурно-хронологический аспект исследования. Воронеж: Воронежский ун-т. 170 с.

- Приходнюк О.М., 2005. Пастирське городище. Київ; Чернiвцi: Зелена Буковина. 244 с.

- Родинкова В.Е., 1996а. Металлические детали одежды и украшения как хронологические индикаторы//РСМ-3. С. 124-130.

- Родинкова В.Е., 19965. Раннесредневековые памятники Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья с датирующими находками//РСМ-3. С. 155-162.

- Родинкова В.Е., 2009. Новые находки пальчатых фибул в Поднепровье//Studia Antiqua et Medi-evalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblate/Ed. D. Aparaschivei. Bucureçti: Editura Academiei Române. P. 401-409.

- Родинкова В.Е., 2011. Женский костюм днепровских племен в эпоху Великого переселения народов: современное состояние исследований//Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии: материалы Школы молодых археологов (Кириллов, 3-12 сентября 2011 г.)/Отв. ред. и сост. В.Е. Родинкова. М. С. 239-265.

- Родинкова В.Е., 2012. Новая находка византийского серебряного сосуда с клеймом в Восточной Европе//РА. № 4. С. 151-158.

- Родинкова В.Е., Сапрыкина И.А., Сычева С.А., 2012. Раннесредневековые клады Поднепровья: традиционный взгляд и новые данные//Проблемы истории и археологии Украины: материалы VIII Междунар. науч. конф. (9-10 ноября 2012)/Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Харьков: НТМТ. С. 72.

- Родинкова В.Е., Сапрыкина И.А., Сычева С.А., в печати. Клад из Суджи-Замостья и проблема социокультурной интерпретации днепровских раннесредневековых кладов I группы.

- Русанова И.П., 1973. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом. М.: Наука. 100 с. (САИ; Вып. Е1-25.)

- Рутковская Л.М., 1969. Исследование стойбищ скотоводов на левом берегу Орели//АО 1968 г М.: Наука. С. 317-318.

- Седзiн А.А., 1994. Пальчатыя фiбулы з Нiкадзiмава//Археалогiя i старажытная гiсторьiя Магiлёўшчыны i сумежных тэрыторый. Магiлёў. С. 128-132.

- Седзiн А.А., 2000. Никодимово -городище третьей четверти 1-го тысячелетия н. э. в Восточной Беларуси//Край: Дыялог на сумежжы культур/Рэд.: А. Агееў, Я. Iваноў. Магiлёў: Брама. С. 31-43.

- Синиця Е.В., 1999. Ранньосередньовiчнi iнгумацiї в ареалi пенькiвської культури//Vita Antiqua. № 2. Київ. С. 98-110.

- Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. 1990. Киев: Наукова думка. 485 с.

- Смiленко А.Т., 1975. Слов’яни та їх сусiди в степовому Поднiпров’ї. Київ: Наукова думка. 210 с.

- Смиленко А.Т., 1985. Славянская культура Правобережья Днепра (типа Луки-Райковецкой)//Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н. э./Отв. ред. В.Д. Баран. Киев: Наукова думка. С. 106-115.

- Спицын А.А., 1928. Древности антов//Сб. ст. в честь академика А.И. Соболевского, изданный ко дню 70-летия со дня его рождения Академией наук по почину его учеников/Под ред. акад. B.Н. Перетца. Л.: Академия наук СССР. С. 492-495.

- Терпиловский Р.В., 2004. Славяне Поднепровья в первой половине I тыс. н. э. Lublm: UMCS. 232 с.

- Щеглова О.А., 1986. Ранние элементы в керамическом комплексе памятников волынцевского типа//КСИА. Вып. 187. С. 15-22.

- Щеглова О.А., 1990. О двух группах кладов «древностей антов» в Среднем Поднепровье//Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья: Сб. науч. тр./Отв. ред. Р.В. Терпиловский. Курск: Курское областное отделение Всероссийского фонда культуры. C. 162-204.

- Щеглова О.А., 1991. Среднее Поднепровье конца VII -первой половины VIII в.: причины смены культур//Социогенез и культурогенез в историческом аспекте/Отв. ред. В. М. Массон. СПб.: ИИМК АН СССР. С. 42-50.