Эвенкийское оленье седло: некоторые принципы таежной мобильности

Автор: Сирина А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

На основе музейных коллекций, полевых, фото- и видеоматериалов XX - начала XXI в. анализируется верховое оленье седло с крылышками, характерное для восточных эвенков. В работе подробно описывается конструкция седла, варианты креплений. Технологии изготовления верхового оленьего седла с крылышками рассматриваются в русле современных трактовок этнографии/антропологии материальности как способ адаптации к меняющейся природной и социальной среде в условиях мобильного образа жизни. На основе анализа технологий оленьих седел раскрываются принципы таежной мобильности: высокая степень вариативности в использовании материалов и технологий; модульность (сборность конструкции, взаимодополняемость и взаимозаменяемость деталей), соотнесенность технологического цикла с природными ритмами; важность традиционных знаний; использование широкого спектра природных и искусственных (с середины XX в.) материалов и др. Затронут вопрос об эстетике вещи, используемой в кочевой культуре: она тесно связана с функционалом, прагматикой, чувством красоты и гармонии, выступает в качестве социального знака. Отмечено влияние изменений в социальной структуре кочевых коллективов на особенности производства верховых седел.

Восточные эвенки, музейные коллекции, верховые оленьи седла, технология, эстетика, принципы мобильности

Короткий адрес: https://sciup.org/145146238

IDR: 145146238 | УДК: 391/397:391.98

Текст научной статьи Эвенкийское оленье седло: некоторые принципы таежной мобильности

Вещи имеют обыкновение выпадать из поля зрения этнографов [Баранов, 2018]; именно это случилось с оленьим седлом. Благодаря археологическим изысканиям объем материалов, относящихся к седлам (правда, в основном конским) населения Сибири разных периодов, увеличивается [Худяков, 2005; Ткаченко, 2009; Степанова, 2011; и др.], однако этнографические исследования оленьих седел в последние десятилетия не проводятся. Данная статья призвана изменить ситуацию. Она основана на анализе оленьих седел с крылышками из российских музеев. Седла описываются в соответствии с феноменологическим подходом. С целью изучения принципов мобильности эвенков в XX – начале XXI в. привлекаются фото-, видео- и полевые материалы из архива МАЭ РАН [Lavrillier, Gabyshev, 2017, р. 369; Седло]. В зарубежной антропологии интерес к материальности значительно возрос в 1980–1990-е гг. благодаря заимствованию ряда философско-социологических концепций (см. подробнее: [Hahn, 2018]), однако ее общая теория пока не разработана. В данной статье седла изучаются в рамках антропологии мобильности и народных технологических знаний с вниманием к таким аспектам, как адаптация к меняющейся природной и социальной среде в контексте мобильного образа жизни; полезность, практичность и эргономичность вещи; множественность значений вещи и изменений их контекстов.

Почти все исследования, посвященные оленьим седлам эвенков и других народов Сибири, которые практикуют вьючно-верховое оленеводство и ведут кочевой (мобильный) образ жизни, относятся к 1950– 1970 гг. [Василевич, Левин, 1951, 1961; Вайнштейн, 1971 и др.]. Они проводились в рамках проектов по изучению этногенеза и этнической истории народов Сибири и проблемы происхождения оленеводства в Евразии. Анализ особенностей этой отрасли животноводства у народов Сибири (использование верхового или упряжного транспорта, конструкция нарт, седел и упряжи, способы посадки и управления оленем, кастрации, наличие или отсутствие доения важенок, специфика пастьбы и др.) позволил выделить лопарский, самоедский, тунгусский, чукотско-корякский и саянский типы оленеводства [Василевич, Левин, 1951, c. 77]. К началу 1960-х гг. этнографы выделили типы и подтипы верховых и вьючных оленьих седел, картировали ареалы их бытования [Василевич, Левин, 1961]. На основе сравнительного анализа оленьих седел саянского и тунгусского типов С.И. Вайнштейном был сделан вывод о доместикации оленя самодийцами Саян [1971, c. 47, 51]. Саянский и сибирский (тунгусский) типы вьючно-верхового оленеводства имеют существенные различия. Саянскому типу соответствуют оленьи седла, а также упряжь тофаларов и восточных тувинцев-тоджинцев, напоминающие конское снаряжение. Для оленеводства сибирского (тунгусского) типа, которое практикуют эвенки, эвены, долганы, северные якуты, ороки (уйль-та), а в прошлом и негидальцы [Василевич, 1964], характерно укладывание седла на лопатки, а не на спину оленя. Всадник садится на оленя справа, при езде постоянно пользуется посохом. Важной особенностью верхового седла является отсутствие стремян. Были выделены варианты седла с крылышками, седла с планками, а также седла без крылышек и планок.

В середине XX в. типология седел выстраивалась в соответствии с эволюционно-типологическим подходом преимущественно как однолинейная. Например, С.И. Вайнштейн рассматривал формирование верхового седла с крылышками как последовательный эволюционный ряд: вьючное оленье седло (общее с саянским вьючным) в результате спорадического использования небольших вьючных сум для опоры бедер всадника трансформировалось в седло с планками, седло с планками с овальным выступом «и, наконец, эти боковые “крылышки” полок начали делать в виде изогнутых дужек с подпорками – более легкими и прочными» [1971, с. 44]. По его мнению, верховое седло с крылышками, бытующее у тунгусских народов Юго-Восточной Сибири, могло попасть к ним только из Северной Сибири, где поныне сохранилось седло с планками, послужившее основой для седла с крылышками [Там же, с. 45, 47]. Не у всех групп эвенков было верховое оленеводство; у тех, кто практиковал его, варианты седел различались. Это можно объяснить тем, что заимствования происходили не одновременно и связаны не с одной этнической группой. Развитие форм седла не было уни-линейным. Происходила диффузия культурных элементов. Для седел одного типа характерна вариативность.

В ареал седел с крылышками в середине XX в. входили территории Амурской обл., Юго-Восточной Якутии, Хабаровского края и Сахалина. Такие седла встречались у групп алданских, учурских, зейских, буреинских, амгуньских, чумиканских, аянских и сахалинских эвенков, ороков (уйльта), негидальцев и живших по соседству с ними якутов [Историко-этнографический атлас…, 1961].

Верховое оленье седло у групп аянских, алданских, зейских, майских, токкинских, томмотских, олекминских, сахалинских, урмийских, учурских, чульманских, чумиканских эвенков, а также ороков (уйльта) называлось нэ ̄ мэ , токкинских, ванаварских – нама , токкинских – намакан , у негидальцев – на ̄ мэ [Сравнительный словарь…, 1975, c. 621]. Близкое по звучанию и связанное с этими названиями слово нама означает вьюк, седло с вьюком (подкамен-но-тунгусские, токкинские эвенки), маленькая женская вьючная сумка для расширения мехового седла (подкаменно-тунгусские, токкинские, токминские, непские, сымские) [Там же, c. 580].

Верховые оленьи седла с крылышками, рассматриваемые в данной статье

|

Место хранения |

Инв. № |

Категория |

Место изготовления |

От кого и когда поступило |

Размеры, см |

||

|

длина |

ширина |

высота |

|||||

|

МАЭ РАН |

6465-2 |

Подростковое? |

Эвенкийский колхоз им. Сталина на р. Тында, Джелтулакский р-н, Читинской обл. (ныне Амурская обл.) |

Г.М. Василевич, 1958 |

40 |

32 |

17 |

|

МАЭ РАН |

6465-3 |

Подростковое? |

То же |

Г.М. Василевич, 1958 |

36 |

26 |

14 |

|

АОКМ |

7015 |

Мужское? |

Неизвестно |

В.В. Госькова, 1904 |

61 |

50 |

Нет данных |

|

АОКМ |

НВ 6126/6 |

Мужское? |

Мазановский р-н, Амурская обл. |

Яковлевых, 2005 |

61 |

50 |

То же |

|

АОКМ |

НВ 6126/2 |

Женское? |

То же (мастер С.И. Яковлев, 1942 г.) |

Л.С. Яковлева, 2005 |

59 |

42 |

23,5 |

|

НМ АмГУ |

439 ОФ 143/3 |

Женское |

Поселок Усть-Нюкжа, Тындинский р-н, Амурская обл. |

Е.С. Гусаковой |

63 |

44 |

21,5 |

Анализ материалов

В статье представлен анализ эвенкийских оленьих седел с крылышками из коллекций Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН), Амурского областного краеведческого музея (АОКМ), Научного музея Амурского государственного университета (НМ АмГУ) (см. таблицу ).

Коллекция № 6465 МАЭ РАН состоит из трех предметов – ездовой нарты (№ 6465-1), готового седла с крылышками (№ 6465-2), остова верхового седла с крылышками (№ 6465-3), поступивших в 1958 г. Г.М. Василевич в сопроводительной описи отмечала, что верховое седло, как и ездовая нарта, широко распространены на востоке от Олёкмы, включая Сахалин, не только у эвенков, но и у негидальцев и ороков (Книга поступлений МАЭ РАН, оп. колл. 6465, л. 4). Одновременное бытование двух транспортных форм передвижения – вьючно-верховой и нартенной – сложилось у эвенков исторически; вьючно-верховое оленеводство предшествовало упряжному [Ермолова, 1995, c. 176].

Предметы были изготовлены специально для музея по заказу Г.М. Василевич в эвенкийском колхозе, который находился на территории Джелтулакского р-на Читинской обл.*, и никогда не эксплуатировались. Они позволяют увидеть седло на промежуточном и конечном этапах изготовления, детально рассмотреть остов (его невозможно увидеть, когда изделие приобретает готовый вид). Идея формирования коллекции принадлежала Г.М. Василевич.

*В 1961 г. эта территория вошла в состав Амурской обл.

Остов, или же сткий каркас (ленчик), верхового седла нэмэ с крылышками состоит из двух полок Данна , двух седельных лук из рога ийэ и двух крылышек ДэптылЭ. Обращает на себя внимание соответствующая принципам симметрии и равновесия парность основных деталей седла (рис. 1).

Полки данна *, да ̄ ннэ (подкаменно-тунгусские и зейские эвенки), данди (илимпийские, северобайкальские, учурские), дандэ (северобайкальские (?)), данни (непские, урмийские) [Сравнительный словарь…, 1975, c. 196] представляют собой две тонкие крепкие, гладко выструганные дощечки подпрямоугольной формы, размерами 36 × 9 см. Ближе к центру они шире и тоньше (в рассматриваемом экземпляре ок. 0,5–0,7 см). Ближе к поперечным краям дощечки становятся округлыми и утолщаются до 0,8–1,1 см. Это связано с тем, что на краях полок к ним крепятся роговые луки. Места крепления испытывают более значительные нагрузки и нуждаются в большей прочности, которую обеспечивает дополнительная толщина полок. При езде верхом, особенно в начале и конце движения, всадник опирается на переднюю луку.

Луки ийэ* *. Седло состоит из двух лук - передней и задней, передняя лука немного выше задней. Луки сделаны из рога с естественным наклоном кнаружи, со специально подобранными развилками. Они напоминают равнобедренный треугольник с заостренной вершиной и широко расходящимися «ногами». Луки

Рис. 1. Седло с крылышками из коллекции МАЭ РАН, № 3d-изображения Г.А. Итяксов.

6465-3. Автор

имеются 16 отверстий: 8 округлых (диаметр 0,8–1,0 см) расположены вблизи торцов (по 4 на каждом конце) и предназначены для крепления лук; 2 подквадратной формы (диаметр 0,5–0,7 см) – в средней части, в них вставляются концы дугообразно согнутого и ошкуренного тальника – основы крылышек; 6 округлых (диаметр 0,5–0,7 см) – в центральной части, они служат для крепления к полке системы ремешков, образующих амортизационную поверхность крылышек. При креплении лук к полкам были использованы гвозди (всего восемь, по четыре гвоздя на одну полку), усиливающие конструкцию. Таким образом, полки являются тем элементом конструкции, на который приходится основная нагрузка креплений.

В каждой «ножке» роговой луки плотно прилегают к полкам. На каждой луке имеется по пять сквозных отверстий для крепления.

Крылышки дэптылэ ̄ . Их основная функция – поднять уровень бедер всадника и принять на себя их тяжесть во время езды верхом на олене. Крылышки сделаны из ошкуренного тальника диаметром ок. 2,5 см, прикрепленного в виде дуги к наружной стороне полок. Максимальная ширина крылышек 9 см, длина 17 см. Пространство полукруга крылышек заполнено ровдужными ремешками.

Варианты креплений. Как и кочевые народы тундры [Арзютов, Окотэтто, 2018], эвенки широко применяют техники связывания, однако у них алгоритм использования веревок и узлов имеет свои особенности, обусловленные тем, что в тайге нет недостатка дерева с разными свойствами. Поскольку в малочислен- с лицевой стороны сделаны по два сквозных отверстия. Пятое отверстие в виде тоннеля имеется в верхней части. Через него ремешок, соединяющий луки с полками, переходит с одной «ножки» луки на другую. Лука «пришивается» к полке способами «через край» и «стежком», которые также используются эвенками при шитье одежды и обуви. В креплениях луки к полкам седла есть начальный и конечный узел; другие посреднические крепления отсутствуют, это обеспечивает крепость соединения. Узел делают на внешней стороне луки ближе к ее краю. Он не соприкасается с телом животного или человека. Закрепленный ремешок проходит в отверстие на полке и, сделав стежок, выходит наружу через второе отверстие. Далее он обвивает «ножку» луки, переходя ных стадах олени приручены, эвенки для ограждения стада во время подсчета не применяют веревки или сети, как это делают долгане на Таймыре или ненцы. Для временного ограничения движения оленей эвенки строят небольшие изгороди или используют для этого особенности рельефа местности. При изготовлении элементов креплений чаще применяется дерево – материал, дефицитный у тундровых ненцев-оленеводов. Техники связывания у таежных эвенков предполагают широкое использование не только узлов, но и швов, где есть начальный и конечный узлы и отверстия разного диаметра для продергивания веревки. Возможно, в основе техники «сшивания» лук и полок седла лежат эвенкийские традиции шитья, в т.ч. по бересте.

Если посмотреть на полку верхового седла с «изнанки», то вся она словно «прошита» крупными стежками из ровдужных ремешков (рис. 2). В каждой полке

Рис. 2. Седло с крылышками из коллекции МАЭ РАН, № 6465-3. Вид на седло снизу. Автор 3d-изображения Г.А. Итяксов.

на другую ее сторону, продевается в отверстие на полке, выходит из него на «ножку» луки и, оказавшись пропущенным под первым «стежком через край» идет вверх по длинной узкой плоскости луки. В ее верхней части он проходит через отверстие-«тоннель» на другую «ножку» луки и закрепляется способом повторения движения в обратном порядке. Чтобы обеспечить прочность конструкции, ремешок перевивают на луке и прикрепляют ее к доске, как при шитье.

Концы дуг, образующих крылышки, крепятся к седлу способом «в паз». Крылышки прикрепляют к полкам на разных линиях плоскости на расстоянии 3–4 см. На женских седлах крылышки более крутые, т.е. установлены под более острым углом, чем на мужских, к полке [Мазин А.И., Мазин И.А., 2003; Эвенки Приамурья…, 2012]. Из четырех соединений ремешков с ободом крылышек два «стартовых» крепления расположены на передней части обода. Ремешок крепят без узлов: его обвивают вокруг обода и продергивают конец ремешка через специально сделанную в нем прорезь. К полке ремешки крепятся тремя «стежками». Крайний ремешок продергивается сквозь отверстие на полке и возвращается в пространство крылышка, перевивается с натянутым ранее ремешком и уходит на обод крылышка, оборачивается вокруг него, дважды перевивается вокруг себя и продергивается сквозь второе отверстие в полке, проходит под плоскостью натянутого ремешка и уходит на обод, где закрепляется. Второй «стартовый» ремешок кре- пится к полке одним стежком. Крепость и амортизационную гибкость конструкции крылышек обеспечивают «пришитые» к полке на разном расстоянии ремешки и их переплетение между собой.

Мастера используют разные материалы для изготовления луки и варианты ее прикрепления к полкам. Техника крепления луки к полке, которая применялась при создании седла из АмГУ № 439 ОФ 143/3, была такая же, как при изготовлении вьючного седла (отверстие в виде тоннеля отсутствует, количество отверстий на каждой ножке луки увеличивается до трех, а на полке – до шести). В конце 1940-х гг. луки седел с крылышками для оленей эвенки – члены Токариканского колхоза (совр. Нерюнгринский р-н Якутии) – делали из двух кусков дерева, скрепляя их вверху крест-накрест (рис. 3). В этом районе с конца XIX в. добывалось золото. Возможно, верховые седла такого типа в эвенкийских колхозах делали не для себя, а для геологов.

В «Историко-этнографическом атласе Сибири» отмечено: «“Крылышки” укреплены вертикально или слегка наклонно кнаружи на середине полок. Они представляют собой дужки с вертикальной подпоркой или овально вырезанные пластины» [1961, c. 22–23]. Можно утверждать, что существовало не менее трех вариантов крепления крылышек к полкам. Определить, какой именно вариант крепления использовался при создании других виденных мною седел не представляется возможным ввиду запрета совершать какие-либо манипуляции

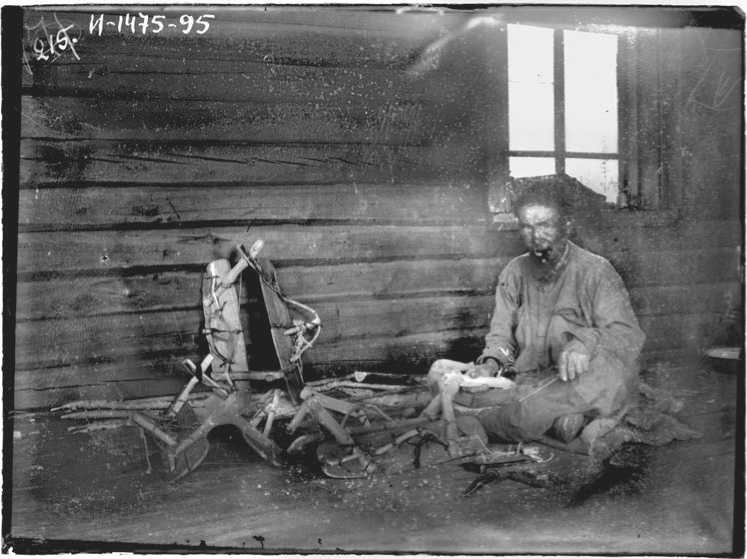

Рис. 3. Негатив на стеклянном носителе. Токариканский колхозник изготовляет седла для колхозных оленей. Эвенки (тунгусы). Якутия (Саха). 1947–1948. © МАЭ РАН.

Рис. 4. Седло с крылышками из коллекции МАЭ РАН, № 6465-2 (передняя часть седла на фото справа). Фото А.А. Сириной.

с музейными образцами. При прощупывании одного из седел у меня возникло ощущение, что на полке имеется два крылышка в виде планок. На фото из фондов МАЭ РАН (И 1475-95) представлен вариант крылышек в виде дужек с вертикальными подпорками (рис. 3).

Второй предмет коллекции МАЭ РАН (№ 6465-2) представляет собой готовое седло с крылышками (рис. 4). Полочки обтянуты чехлом из выделанной вручную зимней шкуры оленя мехом внутрь и дополнительно набиты оленьим волосом (чехлы набивают также сохатиным волосом или болотной травой хаикта [Седло; ПМА, 2002]). Шов идет по шкуре, обтягивающей полочку, и по бокам седла. Сверху прикреплено покрытие-попона мехом наружу, сшитое из выделанных шкур с двух голов оленя. Седло по краям покрытия украшено пучками белого и рыжего меха и опушками-окантовками. Покрытие натянуто на острые вершины лук и закрывает всю конструкцию (рис. 4).

Очень интересные наблюдения, сделанные в Южной Якутии и Амурской обл., приводят А. Лавриллье и С. Габышев: на этих территориях вьючные седла обтягивают и обшивают шкурой стельной оленухи, перевернутой шерстью внутрь. Такие изделия шьются в обложной дождь из мокрой шкуры, чтобы она, высыхая, хорошо натянулась на деревянный остов седла [Lavrillier, Gabyshev, 2017, p. 213]. Здесь заслуживают внимания два факта. Первый – седло обтягивают шкурой беременной важенки (это сообщение является первым и пока единственным в научной литературе). В данный период жизни самки ее шкура, вероятно, наиболее способна к растяжению, но сохраняет свою прочность. Второй – седло обтягивают шкурой в определенный сезон – летом, при высокой влажности. Именно в этих условиях можно как следует натянуть шкуру, избегая разрывов. При ее высыхании такая обшивка плотно обтягивает седло [Брандишаускас, 2017].

В конструкции ездового седла имеются от одной до трех пар ремешков для привязывания маута, добытой по дороге дичи или повода вьючного оленя. У экземпляра из коллекции Г.М. Василевич к передней луке крепятся две пары ремешков. Седло, хранящееся в АОКМ (НВ 6126/6), имеет три пары функциональных ремешков длиной 30 и 19, 15 и 22, 37 и 35 см в задней части седла.

Принципы мобильных технологий

Легкость конструкции . Эвенки-кочевники во все времена следовали установке, суть которой в том, чтобы вкладывать в жизнеобеспечение меньше энергии, избегать лишних трудозатрат. В быту используются легкие вещи. Это очень важно, т.к. часто их переносят на себе или перевозят на оленях. «…Эвенки не любят тяжелый вещи таскать, – объяснял старик-эвенк Г. Федосееву, – нож обязательно тонкий делают, котел легкий, ружье короткий. Когда мы хорошо смотрели след ботинка, увидели: край подошвы на них кругом срезан ножом. Это мог сделать только эвенк, чтобы легче были ботинки, а ты резать не будешь» [Федосеев, 1958, с. 177].

При изготовлении седла используют легкие материалы – дерево, рог дикого оленя, олений, сохатиный волос, болотную траву, хорошо выделанную оленью или сохатиную шкуру, сухожильные нитки и ровдугу. Ремешки для крепления деталей седла делают из шкуры сохатого или дикого оленя. Вес верхового седла составляет ок. 2,5 кг. Седло приспособлено под вес и рост конкретного верхового оленя учака и взрослого человека-эвенка. По антропологическим данным, эвенки прежде были миниатюрные, их вес обычно составлял 45–60 кг*. Сегодня лишние вещи, например нарты и снегоходы «Буран», на которых летом не ездят, оставляют на лабазах, что, с одной стороны, облегчает кочевку, а с другой – заставляет вернуться в эти места снова.

Модульность и повторное использование. Седло – это настоящее произведение технического искусства эвенков, оно изобилует дизайнерскими решениями. Его остов представляет собой сборно-разборную, но цельную конструкцию креплений, прочную и одновременно гибкую, что необходимо для предметов, испытывающих постоянные нагрузки и деформации; в ней предусмотрена возможность починки. Эта модульная конструкция сделана так, что седло не может сломаться полностью. Если какая-то часть выйдет из строя, ее можно починить с помощью подручных материалов и продолжить движение.

Современный мир ориентирован на одноразовое использование вещи массового потребления, следовательно, она невысокого качества и ее невозможно починить. Традиционные вещи охотников-оленеводов демонстрируют иное отношение к их созданию. «Мастерицы раньше никогда не торопились, лишь бы сделать, шили вещи такие, чтобы потом не выбрасывать» [Одежда…, 2018, с. 39]. Количество вложенного труда определяет качество и ценность вещи. После окончания срока эксплуатации вещь, если это модульная конструкция, разбирают и оставляют части, которые можно использовать в новом изделии. При изготовлении седел эвенки, избавляя себя от лишней трудоемкой работы, используют старинные прочные и красивые луки, сделанные из комля березы, лиственницы или фрагмента рога с орнаментами, которые указывают на родовую или иную принадлежность. Такой конструктивный подход свидетельствует о преемственности традиций кочевой жизни на конкретных территориях. Эвены переносят со старой меховой праздничной одежды на новую готовые бисерные полосы-украшения [ПМА, 2002]. Таким образом они не только экономят трудозатраты, но и передают потомкам коды своей культуры. Перенос элементов старых вещей на новые характерен для кочевых культур. В.Н. Давыдов даже предлагает рассматривать вещи в культуре кочевников «не как сформировавшийся результат технологических операций, а как постоянно создаваемый и обновляемый материальный объект» [2019, с. 104].

С.М. Широкогоров подчеркивал любовь эвенков к красивым и добротным старинным вещам. Он отмечал: «Я знаю сотни случаев, когда тунгусы отказывались от вещей невысокого качества… По мнению многих из них, хорошие и дорогие вещи долговечнее и, следовательно, обходятся дешевле недорогих вещей» [2017, c. 507–508]. При кочевом быте используется минимум вещей, но эти вещи самого высокого качества, они рассчитаны на эксплуатацию в течение максимально длительного времени.

В традиционной культуре вещь несет не только функциональную нагрузку; она теснейшим образом связана с создавшим ее и владевшим ею человеком, в ней как бы заключена частица его самого. Этим объясняются различные запреты на использование вещей, которые принадлежали ушедшим в иной мир людям и были оставлены, например, на лабазах в тайге [Сирина, 2002]. С умершим «отправляли» его оседланного верхового оленя учака. В этом случае эвены надевали на него седло задом наперед, а уздечку делали короткую, «лишь бы до седла дошла» [ПМА, 2002]. Когда статус вещи меняется, изменяется и отношение к ней [Копытофф, 2006, с. 137]. Ранее сакральные и личные вещи умерших оставляли в тайге, в последние десятилетия их нередко передают в музеи.

Индивидуальность и вариативность . В самом принципе индивидуального изготовления вещи заложен принцип вариативности, потому что люди отличаются друг от друга. В кочевой культуре вещь делают под конкретного человека с учетом его физических особенностей и предпочтений. В этом смысле отношение к вещам и их качеству у эвенков по сути такое же, как у проживающих в городах людей, располагающих большими деньгами, или аристократов по происхождению, которым вещи, например одежду, шьют на заказ по индивидуальным меркам портные-кутюрье. Однако для охотников-оленеводов качественная вещь – это прежде всего соответствующая всем традиционным стандартам безопасности и сохранения жизни человека в суровых условиях таежного кочевого быта. Кроме того, она должна вызывать положительные эмоции, например, удовлетворение от езды на хорошо сделанном седле, которое обязательно заметят соседи.

Принцип вариативности выступает механизмом трансляции культуры [Щепанская, 2011] и проявляется в технологических решениях. Например, верховые и вьючные седла, соответствующие тунгусскому (сибирскому) типу оленеводства [Историко-этнографический атлас…, 1961], несмотря на существующий канон, обнаруживают значительную вариативность, которая обусловлена особенностями используемых материалов и возможностью доступа к ним, целями и умением изготовителя и др.

Постепенность изготовления и традиционные знания. Изготовление седла – работа, растянутая во времени и пространстве. Она возможна и необходима только в контексте охотничье-оленеводческого быта, с целью его поддержания. Изготовление седел, как и пошив одежды, заранее планируется, соотносится с ритмами природы и жизнью конкретного сообщества. Принцип постепенности изготовления вещи связан с особенно стями доступа к ресурсам и функционирования природных объектов в разные периоды года. Значительную часть работы делает за человека природа. В зависимости от времени года изменяется волосяной покров оленей и соответственно качество (толщина ворса и крепость) шкуры, происходят также сезонные изменения ландшафта, открывающие для человека новые возможности. Знания природных закономерностей (традиционные экологические знания), получаемые из опыта и от старших, необходимы кочевникам при изготовлении вещей [Давыдов, 2019; Стракач, 1962; Lavrillier, Gabyshev, 2017].

В процессе сезонного передвижения по тайге эвенки, обладая необходимыми знаниями, находят нужные им материалы, например, подходящие по форме для создания лук верхового седла отростки оленьих рогов. Комель лиственницы или березы, необходимый для изготовления лук вьючных седел, ищут в местах, где могут падать деревья, – на крутом берегу реки с обрывом – эмкэр [Lavrillier, Gabyshev, 2017, p. 124; Брандишаускас, 2017]. Изготовление деталей седла требует знания свойств различных пород деревьев. Эвенки делают полки из березы, а обод крылышек – из тальника. Шкура с головы оленя или сохатого, отличающаяся высокой прочностью и красотой, используется для изготовления покрышек на верховые седла, ковриков-кумаланов. Полки седла принято обшивать зимней шкурой оленя с длинным ворсом. Нитки традиционно делают из оленьих или сохатиных жил со спины (хребта) животного; после просушки их размягчают, разбирают по волокнам, затем сучат на колене с помощью ладони и пальцев руки; в результате получают прочную, не боящуюся влаги нить. Олений волос благодаря трубчатому строению является хорошим теплоизолятором. По сравнению с другими наполнителями подушки седла он обладает лучшими амортизационными свойствами [Kotschwar, Baltacis, Peham, 2010] (в качестве наполнителя подушек конского седла его использовали еще пазырыкцы [Мыльников, 2015, c. 338]). Ровдуга – замша, выделанная из шкуры дикого оленя или лося традиционным способом вручную и продымленная для влагостойкости [Брандишаускас, 2017, c. 49–51]; из нее делают ремешки седла, скрепляющие луки с полками. В старинных вьючных седлах функцию скрепления выполняли корни черемухи, кедра. И материалы, и технологии, и сама идея седла соответствуют современному модному и дорогому экологичному и энергоэффективному направлению городской «зеленой архитектуры», для которого характерно, в частности, применение натуральных материалов, находимых в местах, близких к жителю и производите-лю/строителю. В недалеком прошлом использование доступных природных материалов для эвенков было единственным условием, позволившим адаптироваться к кочевой жизни. Для изготовле- ния некоторых деталей верховых седел эвенки целенаправленно отбирали сырье, полученное в результате охотничьего промысла, а не оленеводства.

В XX в. в условиях расширения экономических и культурных контактов при изготовлении и ремонте седла эвенки все чаще использовали гвозди, металлические пластины, изоляционную ленту, для обшивки седла – брезент, сукно, капроновую нить, для вышивки – нитки мулине. Ровдугу заменяли веревкой из натуральных или искусственных материалов. В качестве подпруги наряду с традиционным использовался солдатский ремень, парашютные стропы и др. Привлечение современных материалов при изготовлении седел в новых условиях мобильности уменьшает энергозатраты оленеводов, облегчает их труд, а также свидетельствует о креативном характере заимствований.

Эстетика . В эвенкийской культуре она тесно связана с удобством эксплуатации предмета, по внешнему виду вещи судят о навыках и умениях мастера. Седло – атрибут кочевника – всегда на виду. По орнаменту на деревянной луке вьючного седла эвенк может определить, представитель какого рода или территориальной группы перевозит груз.

Седло с крылышками, если на него смотреть сбоку и сверху, напоминает гнездо птицы или саму водоплавающую птицу (рис. 4, 5). Фигуру птицы напоминают очертания передней луки седел киргизов и узбеков [Kurylёv, Pavlinskaya, Simakov, 1989, p. 142]. Интересно, что связь перелетных птиц и оленей отражена в традиционных представлениях эвенков и эвенов [Сирина, 2012, с. 491–493]. Красота – это важный критерий оценки вещи эвенками. «Две шкуры с головы оленя одевают на две луки, затем обшивают, и так шикарно смотрится, очень красиво смотрится. Делают его супермастера» [Седло]. Сегодня в Южной Якутии и Амурской обл. верховые седла с крылышками

Рис. 5. Седло с крылышками из коллекции АОКМ, № HB 6126/6. Фото А.А. Сириной.

и роговыми луками не всегда покрывают попоной, что меняет их внешний вид.

Эстетика верхового седла выражается в качестве вещи, выделки кожи или меха, шитья и украшения (чередование кусочков меха разного цвета, яркий, часто красный, материал или вышивка на нижнем крае седельного покрытия, вставки красного цвета в местах зашитых прорезей глаз и ушей оленя на покрытии-попоне). Традиционно обшивают седла и ремонтируют обшивку женщины, но сегодня «практически все ребята сами умеют делать седла и шить» [Седло].

В принципе любая вещь в мобильной культуре по-лифункциональна. Так, верховое оленье седло эвенк может использовать для перевозки небольших грузов, а также в качестве подголовника во время непредвиденной ночевки в тайге [Федосеев, 1958].

Выводы

А.В. Головнев и его соавторы на примере северных кочевых народов тундры – саамов, ненцев, чукчей – выделили такие принципы северного номадизма, как слитное пространство–время, кочевой трансформер, техноанимация, эффект движения, вещный минимализм, мобильный модуль, северная эстетика [Головнев, Куканов, Перевалова, 2018, c. 343]. Эти принципы свойственны кочевникам тайги. В отличие от кочевок жителей тундры, связанных с потребностями крупностадного оленеводства, передвижения эвенков изначально характеризовались бóльшей вариативностью в выборе маршрутов, которые определялись сразу несколькими целями [Mertents, 2016], а также составом кочевого коллектива, менявшегося в зависимости от задач жизнеобеспечения [Сирина, 2012]. Выделенные на эвенкийских материалах принципы полифункциональности, достаточности (минимализма), сезонности в использовании материалов [Давыдов, 2018; 2019, с. 101; Симонова, 2016; Сирина, 2002, c. 259] подтверждены и дополнены результатами анализа технологических особенностей седел. Среди принципов кочевых технологий – вариативность, легкость и прочность, модульность (сборность-разборность и взаимозаменяемость) конструкций, поэтапность/по-степенность изготовления вещи, сопряженная с природными и хозяйственными ритмами, эстетичность.

Мобильность предполагает синергию действий: совместные трудовые усилия, знания и навыки членов семьи и/или общины, представителей разных полов воплощаются в новом качестве созданной вещи. Производство седел возможно при условии согласия на совместное движение, кочевой образ жизни. Седло является результатом труда мужчины и женщины. Мужчина, используя минимальный набор инструментов (топор, нож, сверло), работает по дереву и рогу;

он полностью делает остов седла. Женщина выделывает шкуры, кроит, шьет, обтягивает остов седла. Седло – это символ затрат их трудовой энергии: мужчина не может сделать хорошее седло без женщины и наоборот.

В период существования колхозов практиковался извоз на оленях. Каюры с оленями обслуживали геологоразведочные экспедиции; были востребованы верховые и грузовые седла. Возможно, это вызвало появление новых вариантов седельных конструкций, их упрощение и взаимозаменяемость материалов. Седла, сделанные во второй половине и в конце XX в., когда на стойбищах стало меньше женщин и их обязанности частично взяли на себя мужчины, выглядят менее эстетично, чем созданные совместным трудом.

Эвенки – охотники-оленеводы – и сегодня используют традиционные изделия и владеют технологиями изготовления предметов, которые обеспечивают их мобильность и автономность. Как отмечают современные эвенки, изготовление верхового седла – «трудоемкая работа, ее может сделать не каждый, а только большие мастера, которых у нас остались единицы» [Седло]. В этих условиях новое значение приобретают музейные коллекции, становятся важны исследования, посвященные материальной культуре и технологиям, – они могут быть востребованы не только учеными, но и самими эвенками.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект № 18-18-00309).

Автор выражает признательность В.А. Киселю за помощь в работе с коллекциями, а также М.С. Рагулиной и Г.А. Итяксову за подготовку иллюстраций.

Список литературы Эвенкийское оленье седло: некоторые принципы таежной мобильности

- Арзютов Д.В., Окотэтто Х.Х. Связывая вещи, животных и людей: к социальной топологии ненецких узлов // Археология Арктики. – Салехард, 2018. – Вып. 5. – С. 89–106.

- Баранов Д.А. Об этнографическом измерении материальности // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. – 2018. – № 2. – С. 36–56.

- Брандишаускас Д. Старые технологии и изготовление таежного снаряжения у эвенков Забайкалья // Известия лаборатории древних технологий. – 2017. – Т. 13, № 3. – С. 44–57.

- Вайнштейн С.И. Проблема происхождения оленеводства в Евразии (II. Роль саянского очага в распространении оленеводства в Евразии) // СЭ. – 1971. – № 1. – С. 37–52.

- Василевич Г.М. Типы оленеводства у тунгусоязычных народов (в связи с проблемой расселения по Сибири) // VII Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук. Москва, август 1964 г. – М., 1964. – С. 1–11.

- Василевич Г.М., Левин М.Г. Типы оленеводства и их происхождение // СЭ. – 1951. – № 1. – С. 63–78.

- Василевич Г.М., Левин М.Г. Оленный транспорт // Историко-этнографический атлас Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 24–53.

- Головнев А.В., Куканов Д.А., Перевалова Е.В. Арктика: атлас кочевых технологий. – СПб.: МАЭ РАН, 2018. – 352 с.

- Давыдов В.Н. Мобильность как рефлексивный и креативный процесс: использование инфраструктуры эвенками Восточной Сибири // Урал. ист. вестн. – 2018. – № 3 (60). – С. 24–30.

- Давыдов В.Н. Технологии кочевников Амгуэмской тундры: использование вещей как часть процесса создания новых материальных объектов // Кунсткамера. – 2019. – № 3(5). – С. 97–105.

- Ермолова Н.В. Традиционные средства передвижения у народов Северной Сибири. Оленный транспорт и упряжное собаководство // Экология этнических культур Сибири накануне XXI века. – СПб.: Наука, 1995. – С. 166–197.

- Историко-этнографический атлас Сибири / отв. ред. М.Г. Левин, Л.П. Потапов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – 496 с.

- Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Социология вещей / ред. В. Вахштайн. – М.: Территория будущего. – 2006. – С. 134–166.

- Мазин А.И., Мазин И.А. Материальная культура и хозяйство амурских эвенков. – Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2003. – 176 с.

- Мыльников В.П. Технология изготовления седельных дужек у пазырыкцев Алтая // Проблемы археологии, этнологии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 337–340.

- Одежда и прикладное искусство эвенов Быстринского района / Э. Кастен, Р.Н. Авак. – Fü rstenberg: Kulturstiftung Sibirien, 2018. – 267 с. – (Языки и культура народов Дальнего Востока России). С е д л о // URL: https://www.youtube.com/watch?v=DF9RAG9wTU8 (дата обращения: 18.07.2019).

- Симонова В.В. Этики тайги: эвенки Северного Байкала между позитивизмом и локальной стратегией минимума // Огонь, вода, камень и ветер в эвенкийских ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской Сибири / отв. ред. В.Н. Давыдов. – СПб.: МАЭ РАН, 2016. – С. 70–97.

- Сирина А.А. Катангские эвенки в XX веке: расселение, организация среды жизнедеятельности. – М.; Иркутск: Оттиск, 2002. – 284 с.

- Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире: самосознание, природопользование, мировоззрение. – М.: Вост. лит., 2012. – 604 с.

- Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков / отв. ред. В.И. Цинциус. – М.: Наука, 1975. – Т. 1. – 672 с.

- Степанова Е.В. Седла гунно-сарматского времени – попытка реконструкции // Тр. III (XIX) Рос. археол. съезда. – СПб.: ИИМК РАН, 2011. – Т. 1. – С. 388–389.

- Стракач Ю.Б. К вопросу о производственных традициях эвенков // КСИЭ. – 1962. – Т. 37. – С. 46–56.

- Ткаченко И.Д. Снаряжение верхового коня у кочевников Центральной Азии (Опыт историко-этнографического исследования): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2009. – 22 с.

- Федосеев Г.Ф. Тропою испытаний. – М.: Дет. лит., 1958. – 270 с.

- Худяков Ю.С. Седла древних тюрок Центральной Азии // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири / под ред. В.И. Соёнова, В.П. Ойношева. – Горноалтайск: АКИН, 2005. – Вып. 1. – С. 119–143.

- Широкогоров С.М. Социальная организация северных тунгусов. – М.: Наука – Вост. лит., 2017. – 710 с.

- Щепанская Т.Б. Ржавая мерё жа: к вопросу о трансформации и вариативности традиционной культуры // Фольклор и этнография: к девяностолетию со дня рожд. К.В. Чистова. – СПб.: МАЭ РАН, 2011. – С. 48–61.

- Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры / А.П. Забияко, С.Э. Аниховский, Е.А. Воронкова, А.А. Забияко, Р.А. Кобызов. – Благовещенск: РИО, 2012. – 383 с.

- Hahn H.P. Material Culture // The Intern. Encyclopedia of Anthropology / ed. H. Callan. – Hoboken: Wiley & Sons, Ltd., 2018. – Vol. 8. – P. 1–15.

- Kotschwar A.B., Baltacis A., Peham C. The effects of different saddle pads on forces and pressure distribution beneath a fi tting saddle // Equine Veterinary J. – 2010. – Vol. 42 (2). – P. 114–118.

- Kurylёv V.P., Pavlinskaya L.R., Simakov G.N. Harness and weaponry // Nomads of Eurasia. – Los Angeles: Natural History Museum Foundation, 1989. – P. 137–151.

- Lavrillier A., Gabyshev S. An Arctic Indigenous Knowledge System of Landscape, Climate, and Human Interactions: Evenki Reindeer Herders and Hunters. – Fürstenberg: Kulturstiftung Sibirien SEC Publ., 2017. – 467 p.

- Mertents K. Patterns of Evenki Mobility in Eastern Siberia // Sibirica. – 2016. – Vol. 15, N 1. – P. 1–40.