Эволюция каменной индустрии Центрального Дагестана в раннем плейстоцене: динамическая статистика отщеповых заготовок

Автор: Амирханов Х.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Археологические материалы многослойных раннеплейстоценовых памятников Центрального Дагестана представлены в виде прямой стратиграфической последовательности. Это дает возможность проследить здесь изменения каменной индустрии на протяжении 1,2 млн лет, от примерно 2,0 до 0,8 млн л.н., и выделить значимые рубежи периодизации культуры ранней первобытности Кавказа. В работе рассматриваются заготовки для орудий, обнаруженные в отложениях стоянок айникабско-мухкайской группы: Айникаб-1, Мухкай-1, Мухкай-2, Мухкай-2а. Приводятся статистические данные по представленности заготовок каменных орудий в виде крупных отщепов (>10 см) в слоях как типичного олдована, так и переходной к ашелю стадии. Появление заготовок указанного типа отмечается с начала палеомагнитного эпизода Харамильо (~ 1,07 млн л.н.). К концу раннего плейстоцена доля таких артефактов составляла 25,77 % от общего количества сколов, которые использовались для изготовления морфологически выраженных орудий. При этом указанный показатель для находок из слоев олдована, датируемых временем ок. 2 млн л.н., никогда не превышал нулевого значения. Все статистические данные в целом подтверждают правомерность выделения в схеме периодизации раннего палеолита изучаемой территории стадии перехода от олдована к ашелю на хронологическом отрезке примерно от 1,0 до 0,8 млн л.н.

Северо-восточный кавказ, ранний плейстоцен, каменная индустрия, эволюция, отщеповые заготовки, статистика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146215

IDR: 145146215 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Эволюция каменной индустрии Центрального Дагестана в раннем плейстоцене: динамическая статистика отщеповых заготовок

Материалы исследования

Вопрос о проявлениях эволюции палеолитической индустрии Центрального Дагестана на отрезке хро-на Матуяма ранее нами уже затрагивался [Амирханов, 2016; Амирханов, Таймазов, 2019]. В работах, представляющих конкретные материалы, приводились преимущественно описания находок. Общий вывод, следующий из такого рассмотрения, состоял в выделении в периодизации раннего палеолита рассматриваемого региона отдельной стадии, в рамках которой происходили трансформация индустрии и смена олдована ашелем. Этой стадии соответствует раннеплейстоценовая крупноотщеповая индустрия . Одним из главных показателей существенных изменений индустрии нами было принято появление крупных отщепов (> 10 см) в качестве заготовок для орудий. Начало указанной стадии в генерализованном разрезе стоянок отнесено к одному из отрезков субхрона Харамильо.

При характеристике эволюции индустрии ранее мы опирались в основном на оценочные суждения. Данное исследование является попыткой более детально рассмотреть вопрос с упором на статистический и хроностратиграфический аспекты. Для этого нами проведен сравнительный анализ количественных данных по коллекциям культурных слоев стоянок Айникаб-1, Мухкай-1, Мухкай-2 и Мухкай-2а. Артефакты для исследования отбирались по следующим критериям: культурные слои, из которых они происходят, раскопаны на достаточно большой площади; материалы залегали in situ или, как минимум, в стратиграфически ясной позиции; в количественном отношении коллекции являлись статистически значимыми; слои рассматриваемых памятников коррелируют друг с другом, имеют хотя бы обобщенную датировку и достаточно сильно разнесены друг от друга по вертикали разреза и, соответственно, во времени.

Рис. 1. Памятники, упоминаемые в работе.

1 – Дманиси; 2 – группа стоянок Айникаб-1, Мухкай-1, Мухкай-2; 3 – Кермек.

На протяжении последних 15 лет Северокавказская палеолитическая экспедиция Института археологии РАН при активном участии коллег из Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального научного центра РАН проводит раскопки группы раннеплейстоценовых стоянок в центральной (среднегорной) части Дагестана (рис. 1). Здесь в разной степени были исследованы восемь многослойных стратифицированных памятников [Амирханов, 2007, 2016; Деревянко и др., 2012]. Из них раскопки на относительно большой площади проведены на стоянках Айникаб-1, Мухкай-1, Мухкай-2 и Мухкай-2а. Поэтому на данных именно этих объектов и будут основываться приводимые далее заключения.

Мощность разрезов стоянок айникабско-мухкай-ской группы необычна для археологических памятников раннего плейстоцена Евразии. Разрез стоянки Мухкай-1 распространяется на глубину до 65,5 м; в нем выявлено 39 культурных слоев, содержащих скопления кремневых изделий. На стоянке Мухкай-2 разрез, мощность которого достигает 73 м, включает 34 раннепалеолитических культурных слоя. Разрез стоянки Айникаб-1 составляет немногим более 13 м и содержит 21 культурный слой.

С точки зрения литологии указанные разрезы сравнимы друг с другом, что позволяет проводить корреляцию соответствующих археологических материалов. Сопоставление коллекций стоянок Мухкай-1 и Мухкай-2, расположенных относительно близко друг от друга (их разделяет чуть менее 100 м), иногда возможно на уровне мелких литологических подразделений. Оба памятника находятся в окраинной части древней котловины непосредственно у подножия известняковых гор, склоны которых были источником крупнообломочного материала для этой межгорной впадины. Стоянка Айникаб-1 в отличие от них находится ближе к центральной части котловины. Здесь аллювиальный и делювиальный вынос обломочного материала был всегда более интенсивный, чем на примыкающих к горам участках. Поэтому сопоставление разрезов в сравниваемых зонах котловины на уровне мелких литологических подразделений затруднено, хотя корреляция на уровне крупных единиц – литологических пачек – возможна.

Совокупность культурных слоев каждой из рассматриваемых стоянок охватывает период от более 1,95 до 0,8 млн л.н. [Амирханов, 2016; Амирханов и др., 2012; Тесаков, Ожерельев, 2017; Чепалыга и др., 2012]. Разрезы памятников, как отмечено выше, сопо- ставимы друг с другом, и верхняя их пачка соответствует во всех трех случаях суб-хрону Харамильо. Такая хронологическая определенность и возможность прямых стратиграфических наблюдений придает обоснованность заключениям, следующим из диахронного анализа археологического материала. Эти наблюдения касаются типологических, технологических и статистических изменений каменного инвентаря в культурных слоях названных памятников.

Обсуждение

Культурные слои изучаемых памятников Центрального Даге стана в совокупности соответствуют почти всему раннему плейстоцену, что позволяет ставить вопрос о месте эпох олдована и раннего ашеля, а также их индустрий в периодизационной схеме палеолита региона. Общий характер разрезов изучаемых объектов делает возможным предметное рассмотрение проблемы смены одного культурно-хронологического этапа (эпохи) раннего палеолита другим на протяжении периода, к которому относятся геологические разрезы указанных стоянок. Результаты сравнительно-типологического и технологического анализов комплексов

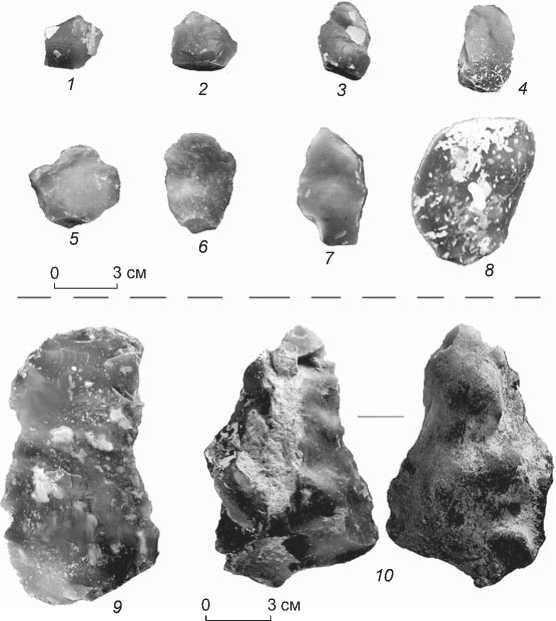

Рис. 2. Отщеповые заготовки классического олдована ( 1–8 ) и раннеплейстоценовой крупноотщеповой переходной индустрии ( 9 , 10 ) Центрального Дагестана.

1–8 – Айникаб-1, низы разреза; 9 , 10 – Мухкай-1, верхи разреза.

из разных уровней разрезов этих стоянок не могут иметь разные толкования и альтернативные интерпретации, поскольку они базируются на очевидных данных прямой стратиграфии, которая в таком виде пока не зафиксирована на памятниках ни в одном регионе не только Кавказа, но и Евразии в целом.

Материал, который мы привлекаем к анализу, ограничивается отщеповыми заготовками для орудий (рис. 2). Эта категория находок, конечно, не отражает все изменения, которые связаны с эволюцией индустрии олдована на протяжении почти 1 млн лет в диапазоне 2–1 млн л.н. Однако, как отмечено выше, она является маркером технологического рубежа, с которого начинается трансформация олдованской индустрии в ашельскую. Поэтому в соответствующих статистических подсчетах учитываются все изделия этого рода без разделения их на орудия или просто заготовки (см. таблицу ). Мы оперируем только той частью предметов, которые были преобразованы в орудия. Представляется, что такой подход позволяет подчеркнуть как функциональную, так и технологическую значимость рассматриваемой группы заготовок в той или иной коллекции.

Сравнительный анализ базируется на данных, относящихся к памятникам айникабско-мухкайской группы

(см. таблицу ). Четыре самые древние стоянки – Айни-каб-1, слой 21; Мухкай-2, слой 74; Мухкай-2, слой 80; Мухкай-2а, слой 2013 (1–3) – объединяет то, что их культурные слои залегают ниже уровня, которому соответствует палеомагнитный эпизод Олдувей, т.е. они сформировались до ≈1,95 млн л.н. Одна стоянка – Мухкай-1, слой 32 – датируется в рамках ≈1,21 – ≈1,07 млн л.н. Остальные пять – Мухкай-1, слой 4; Мухкай-1, слой 5б; Мухкай-1, слой 5; Мухкай-1, слой 7в; Мухкай-1, слой 8 – относятся ко времени от конца эпизода Харамильо (≈ 0,99 млн л.н.) до рубежа эпох Матуяма – Брю-нес (≈ 0,8 млн л.н.). Для памятника Айникаб-1 имеются также две абсолютные даты, полученные с использованием ESR-метода [Ahmed et al., 2010; Амирханов, Таймазов, 2019], которые не противоречат геолого-геоморфологическим и палеонтологическим датам соответствующих уровней разреза стоянки.

Важно, что памятники, материалы которых легли в основу сравнительного анализа, по возрасту могут быть соотнесены не только друг с другом. Каждый из них «встраивается» как в стратиграфическую колонку отдельного многослойного памятника, так и в детализованную общую схему культурной стратиграфии раннего плейстоцена региона. Необходимо

Орудия на крупных отщепах в коллекциях раннеплейстоценовых памятников Центрального Дагестана

|

Памятник |

Слой |

Дата, млн л.н. * |

Кол-во каменных изделий, экз. |

Доля орудий на крупных отщепах, % |

|

|

всего |

в т.ч. орудий |

||||

|

Мухкай-1 |

4 |

≈0,8 – ≈0,85 |

235 |

97 |

25,77 |

|

5б |

≈0,8 – ≈0,85 |

339 |

101 |

19,81 |

|

|

5 |

≈0,85 – ≈0,99 |

465 |

101 |

14,85 |

|

|

7в |

≈0,95 – ≈0,99 |

186 |

43 |

6,98 |

|

|

8 |

≈0,95 – ≈0,99 |

933 |

98 |

2,04 |

|

|

32 |

≈1,21 – ≈1,07 |

586 |

111 |

3,6 |

|

|

Мухкай-2 |

74 |

˃ 1,95 |

370 |

128 |

0 |

|

80 |

˃ 1,95 |

1 079 |

99 |

0 |

|

|

Мухкай-2а |

2013 (1–3) |

˃ 1,95 |

738 |

56 |

0 |

|

Айникаб-1 |

21 |

˃ 1,95 |

166 |

44 |

0 |

*Даты культурных слоев основаны на результатах палеомагнитных исследований, а также на палеонтологических и палинологических определениях, геолого-геоморфологических характеристиках, единичных абсолютных ESR-датах памятников, к которым относятся рассматриваемые материалы (см.: [Амирханов, 2016; Деревянко и др., 2012; Чепалыга и др., 2012; Тесаков, Ожерельев, 2017]).

подчеркнуть, что эта схема построена на данных прямой стратиграфии, подтвержденных непротиворечивыми данными по трем стоянкам, которые были изучены по всей толще их отложений.

Рассмотрим конкретные показатели изменений в частоте использования в раннеплейстоценовых индустриях Центрального Дагестана крупного отще- па как заготовки для орудий. Прежде всего следует отметить полное отсутствие предметов указанного типа в инвентаре слоев, датирующихся временем ранее палеомагнитного эпизода Кобб – Маунтин (≈ 1,21 млн л.н.). На это обращалось внимание и ранее. В публикациях уже отмечалось, что характерными заготовками в местной индустрии, относящейся

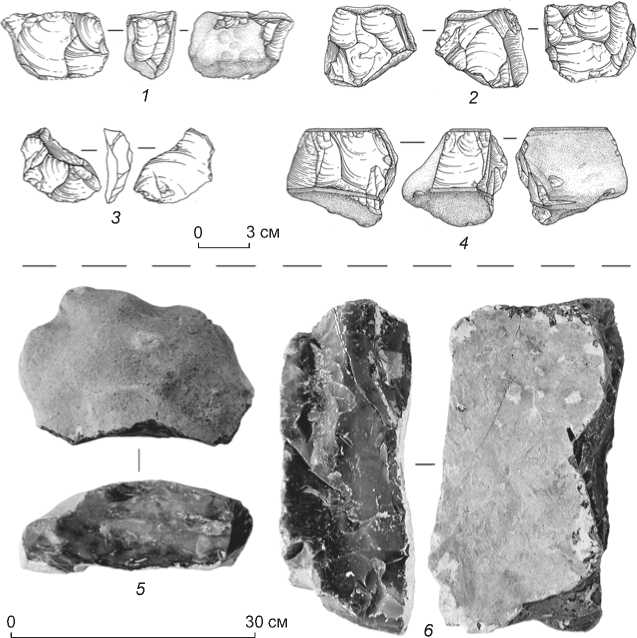

к первой половине раннего плейстоцена, были мелкие (в среднем 3–5 см) отщепы и соответствующие им нуклеусы [Амирханов, 2016; Ожерельев, 2014]. Показательны размеры ядрищ из слоя 21 стоянки Айникаб-1: высота 4,7 см, ширина 5,9 см, толщина 5,5 см. Нуклеусы, обнаруженные в этом слое (рис. 3), не принадлежат к разновидности крупных, их размеры не предопределены формой и массой отдельностей исходного сырья. В данном случае размеры ядрищ невозможно объяснить величиной гальки, доступной древним мастерам. Ни одна из разновидностей сырья, встречающихся на стоянке, не является галечной по происхождению.

Рис. 3. Нуклеусы классического ол-дована ( 1–4 ) и раннеплейстоценовой крупноотщеповой переходной индустрии ( 5 , 6 ) Центрального Дагестана.

1–4 – Айникаб-1, слой 21; 5 , 6 – Мухкай-1, слой 7в.

Все ядрища изготовлены из желваков преимущественно плитчатой формы и происходят из горизонтов, залегающих между пластами известняков.

Похожую картину мы наблюдаем при сравнении между собой соответствующих синхронных материалов Кавказа и Приазовья. Дифференцированный анализ инвентаря стоянки Дманиси по виду сырья позволил установить, что наименьшие по размерам нуклеусы имеют предметы из кремня (3,6 × 2,1 × 2,3 см), а наибольшие – из риолита и базальта (7,9 × 6,9 × × 4 см) [Lumley et al., 2005, р. 78]. Однако и те, и другие не входят в категорию ядрищ для крупных отщепов.

Материалы из Приазовья, относящиеся к периоду, как минимум, не позже середины раннего плейстоцена (стоянка Кермек), также свидетельствуют об использовании ядрищ для получения средних и мелких отщепов [Щелинский, 2013]. Заготовки, превосходящие в длину 5 см, здесь немногочисленны, а заметно превышающие этот показатель – единичны. Длина негативов сколов даже с самых крупных нуклеусов Кермека составляет в среднем 5 см. Если в каких-то классификациях отщепы таких размеров причисляются к крупным, то это совсем не те крупные отщепы раннего ашеля и «развитого олдована» Олдувайского ущелья, которые скалывали намеренно в качестве заготовки для бифасов, в т.ч. рубил.

Таким образом, материалы Кавказа и Приазовья, представляющие первичное раскалывание и относящиеся, как минимум, к первой половине раннего плейстоцена, отражают стандарты размеров нуклеусов, а следовательно, и главных характеристик заготовок классического олдована.

Заметные изменения в индустрии, согласно нашим наблюдениям, происходили примерно на начальном этапе эпизода Харамильо (1,07 млн л.н.). В самом начале этого отрезка доля орудий на крупных отщепах в инвентаре памятников Центрального Даге стана составляла всего 3,6 %, а в его конце – 6,98 %. В период от 1,95 до примерно 1,1 млн л.н. на Северо-Восточном Кавказе не наблюдается проявлений крупноотще-повой технологии.

Тенденция к использованию крупного отщепа более заметна в диапазоне от финала эпизода Харамильо и до конца раннего плейстоцена (0,85 млн л.н.). Наконец, пик в использовании рассматриваемого типа заготовок приходится на рубеж раннего и среднего плейстоцена. В этот период уже больше четверти орудий на отщепах (25,77 %) связаны с заготовками такого типа. На данном этапе появляются и другие признаки наступления новой эпохи в развитии каменной индустрии – ашеля. Например, на крупных отщепах регулярно изготавливались массивные изделия – пики, чопперы. В слоях, относящихся к олдовану, заготовками для таких орудий служили обломки и желваки. Обычными становятся ножи, изготовленные на круп- ных отщепах. В верхних слоях, по крайней мере, двух стоянок – Айникаб-1 и Мухкай-1 ‒ обнаружены единичные артефакты, оформленные методом бифа-сиальной оббивки. Отмечена такая особенность, как относительная многочисленно сть в верхних слоях (Мухкай-1) чопперов поперечно-двулезвийных форм.

Таким образом, в развитии раннепалеолитической культуры Кавказа выделяется переходная от олдована к ашелю стадия, на протяжении которой в каменной индустрии еще господствует типологический набор руководящих форм олдована при отсутствии рубил, но при этом происходят существенные изменения в технологии обработки каменного сырья . Такие проявления фиксируются в разных регионах и в разное время. Технологические изменения – суть указанной специфической стадии, которая обнаруживает себя в раннеопалеолитической ойкумене не одновременно (и, может быть, в разных формах), но стадиально неизбежна для заключительного этапа эволюции индустрии олдована. На Северо-Восточном Кавказе начало смены олдована ашелем приходится, как следует из представленного анализа, на время ок. 1 млн л.н. Сам переход не был одномоментным актом, он занял примерно 200 тыс. лет [Амирханов, 2016].

Важно коснуться вопроса о причинах перелома в развитии индустрии олдована, определившего переход к ашельской эпохе на Кавказе. Для решения данного вопроса применительно к Северо-Восточному Кавказу, как нам представляется, необходимо соотнести указанный процесс с климатическими, или шире – палеогеографическими, изменениями в конце раннего плейстоцена. Трансформации в каменной индустрии, связанные с систематическим использованием крупных отщепов, совпадают с резкой и однонаправленной сменой характера литологиче ских отложений, а также изменениями палинологических спектров в определенных отрезках разрезов памятников. Например, в части разреза стоянки Мухкай-2 (глубина 5,15–8,60 м), которая соответствует палеомагнитному эпизоду Харамильо, палинологическая характеристика образцов имеет выраженную специфику, позволяющую выделить две палинозоны. Здесь отмечается увеличение пыльцы темнохвойных пород (ель, пихта, тсуга). «Появляется ель секции Omorica. Постоянно присутствует пыльца сосны. Широколиственные породы представлены грабом, липой, кленом, лапиной, каркасом. Из мелколиственных пород отмечены береза, ольха. В группе травянистых определена пыльца астровых и маревых, которые чаще всего образуют скально-осыпные фитоценозы, а также астрагала и свинчатковых, являющихся нагорными ксерофитами, полыни. Единичны споры папоротника Filicales» [Шилова, 2013, с. 3; 2014, с. 2]. Формирование отложений, содержащих такой набор пыльцы и спор, должно было происходить при относительном похолодании и увлажнении климата. Слои, непосредственно подстилающие данную пачку, заметно контрастируют с вышеуказанными по палинологическим характеристикам. Различия, отмечаемые в слоях, которые образовались ранее эпизода Харамильо, отвечают более теплому и менее влажному климату.

За указанными природными изменениями не могла не последовать существенная смена растительного покрова и состава животного мира на отрезке, который соответствует палеомагнитному эпизоду Харамильо. Судя по данным исследуемых нами памятников, оледенение не носило покровного характера в зоне среднегорий и тем более низкогорий Северо-Восточного Кавказа и не привело к депопуляции данной области. Но его проявления с большой вероятностью послужили толчком к существенной трансформации культуры – к началу смены олдована аше-лем. Пока мы не имеем достаточной информации для подробного описания деталей этого процесса, но уже можем сделать предположения о времени его протекания, характере и значимости произошедших технико-типологических сдвигов в индустрии и общих показателях природного окружения, на фоне которого происходили рассматриваемые изменения.

Заключение

Согласно диахронным статистическим показателям, в каменной индустрии Центрального Дагестана на протяжении раннего плейстоцена происходила эволюция отщеповых заготовок для изготовления орудий. В инвентаре культурных слоев, датируемых временем палеомагнитного эпизода Олдувей и ранее, полно стью отсутствуют заготовки в виде крупных отщепов (> 10 см). Появление последних на указанной территории относится к периоду непосредственно перед началом эпизода Харамильо (от ≈ 1,21 до ≈ 1,07 млн л.н.). Количество крупных отщепов последовательно увеличивается и до стигает своего максимума к концу раннего плейстоцена (0,8 млн л.н.). Весьма показательно, что это соответствует времени зарождения в изучаемом регионе элементов ашель-ского технокомплекса. Зафиксированные явления отражают изменения технологической парадигмы первичного раскалывания в сторону расширения целевых установок и технических возможностей в процессе получения отщеповых заготовок.

Исследование выполнено за счет грант а РФФИ (проект № 18-09-40026).