Эволюция морских палеоэкосистем и стратиграфическая корреляция

Автор: Цыганко В.С., Безносова Т.М., Лукин В.Ю., Соболев Д.Б.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 11 (191), 2010 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа эволюционных трендов и динамики разнообразия ряда широко распространенных групп животных организмов палеозоя на территории севера Евразии выявлена важная, а в ряде случаев определяющая роль событийных явлений в этих процессах. Причиной кризисов в эволюции ископаемой биоты региона, приводивших в большинстве случаев к перестройкам структуры сообществ и вымиранию, являлись прежде всего существенные изменения условий обитания или полная ликвидация биотопов в результате изменений климата или резких колебаний уровня Мирового океана.

Палеозой, сообщества, события, эволюция, эвстатика

Короткий адрес: https://sciup.org/149129003

IDR: 149129003

Текст научной статьи Эволюция морских палеоэкосистем и стратиграфическая корреляция

Наиболее важным доказательством реальности эволюции органического мира и источником представлений об однонаправленном геологическом времени является смена био-фоссилий в последовательных слоях осадочной толщи земной коры, а к основным формам эволюции биоты земли относятся процессы возникновения новых таксонов и смена их сообществ. В настоящее время существует много различных толкований понятия сообщество организмов, основывающихся прежде всего на материале, которым оперировал тот или иной исследователь. В экологии в основе этих определений лежит понятие биоценоз [1]. Он интерпретируется как группа организмов, живущих в тесной связи друг с другом и образу ющих тесное экологическое общество, или как ассоциация организмов, населяющих участок среды обитания с более или менее однородными условиями существования. В палеонтологии и палеоэкологии наиболее близким по смыслу является предложенный Л. Ш. Давиташвили [2] термин ориктоценоз, т. е. комплекс (сообщество) ископаемых организмов данного местонахождения. Выявление всех элементов ископаемого сообщества и их всесторонняя классификация представляют собой сложную задачу, требующую привлечения специалистов по многим группам (типам) палеонтологических остатков. Возможности для подобных исследований имеются далеко не всегда не только в палеоэкологии, но и в экологии живых организмов. В связи с этим чаще проводятся анализ и классификация части биоценоза или ориктоценоза, представленной одной группой организмов или выборкой нескольких организмов, обычно наиболее важных с точки зрения поставленной задачи. В этом случае используется термин свободного пользования — сообщество [3]. Реже практикуются исследования ароморфозов — степени продвинуто-сти таксонов организмов и их сообществ.

Отправной точкой в изучении ароморфозов исследуемых групп организмов стала оригинальная трактовка А. В. Каныгиным [4—6] биосферы как высшего иерархического уровня организации живых систем. В качестве модели эволюционного взры-

Основные событийные

Батиметрическая кривая

Региональные стратиграфические подразделения

Лудфордсжив

Горстииский

Падимейтывисский

Войвывекий

Маршрутнинский

Филиппъельский

Аэронский

Лолашорский

Рудданский

Яренейский

Кырьинский

Рис. 1. Изменение родового разнообразия табулят в позднем ордовике, силуре и раннем девоне и событийные рубежи в развитии Тимано-Североуральской биоты

Хирнантский Катийский

--I—

.Bzzzzzzzzzzzzzzzzza

Овинпармскии

Карпове кий

Белушьинский

Силимский

Гомерскии Шейнвудский

Теличский

ва он детально рассмотрел ордовикский феномен взрывной радиации органического мира Земли, характеризующийся уникальным сочетанием крупномасштабных биотических и геологических событий. Появление в среднем ордовике среди морских бентосных организмов большой группы фильтраторов (строматопорат, табулят, ругоз, морских лилий и мшанок) и таких трофических универсалов, как гастроподы и остракоды, способствовало началу кардинальной перестройки морских экосистем, выразившейся в образовании новых сообществ и активном освоении ими всех экологических ниш, а также в формировании пелагиали как стабильной зоны жизни в течение всей последующей геологической истории Земли. Была установлена тесная связь между основными трендами эволюции биосферы и периодичностью, этапностью экосистемных перестроек, связанных с возникновением геоароморфозов.

Начало позднеордовикской эпохи, последовавшей за средним ордовиком — эпохой основного ордовикского эволюционного взрыва, на западном склоне Приполярного Урала характеризовалось широким распространением строматопорат, табулят, ругоз, мшанок, брахиопод и кринои-дей [7—9, 12, 18]. Доминантами воз- никшего сообщества были табуляты рода Catenipora. Регрессия морского бассейна в середине ашгильского века (малотавротинское время) и формирование сублагунных условий на западном склоне Урала привели практически к ликвидации раннеашгиль-ского бентосного сообщества организмов.

Реставрация сообщества ровного дна на новой основе была связана с трансгрессивным пульсом развития «североуральского» моря в раннекы-рьинское время [7,10,11,13]. Формирование экосистемы осуществлялось преимущественно за счет иммигрантов. Доминантами сообщества (экосистемы) стали брахиоподы Proconchi-dium muensteri (St. Joseph) и Holorhyn-chus giganteus Kiaer. Видовое название последнего отражает возникшую среди брахиопод и некоторых представителей прочих групп фауны тенденцию к гигантизму. Другие экологические ниши сообщества ровного дна данной экосистемы были освоены многочисленными табулятами, ругозами, гелиолитоидеями, губками, мшанками, гастроподами, различными водорослями.

Резкое снижение биоразнообразия и продуктивности биоты на Приполярном Урале в позднекырьинское время, вплоть до полного исчезнове ния всех бентосных форм животных, было связано с существенным снижением температуры морских вод и резким падением их уровня. Причиной массовой гибели биоты стало мощное оледенение «южных» частей материков Лаврентия и Балтия [14, 15]. В конце хирнанта — начале руддана (граница ордовик/силур) началось освоение освободившихся во время кризиса экологических ниш немногочисленными сохранившимися и зарождающимися таксонами бентосной фауны (рис. 1). Посткризисная адаптивная радиация и формирование новых сообществ организмов и экосистем являются наглядным примером экологической сукцессии бентосных организмов в начале лландоверийско-го периода раннего силура.

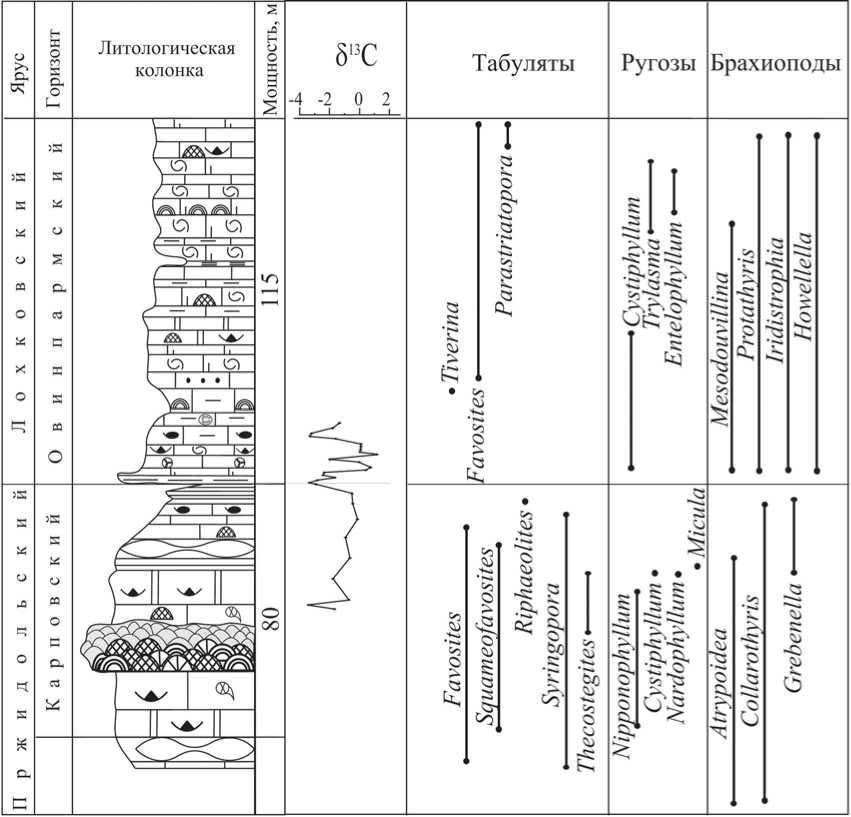

Менее значимое событийное явление произошло на уровне границы между силурийской и девонской системами (рис. 2). Тем не менее на Приполярном Урале этот уровень хорошо выражен как литологически, так и палеонтологически [15]. Он фиксирует начало раннедевонской трансгрессии в овинпармское время на фоне общей регрессивной стадии развития Тимано-Североуральского бассейна в позднем силуре и раннем девоне. Очень показательна динамика численности организмов сообществ ров-

Рис. 2. Биогеологические и геохимические изменения в Тимано-Североуральском морском бассейне на рубеже силура и девона

Условные

ного дна на этом рубеже в бассейне р. Кожым. Рубеж S/D отмечен сменой регрессивного этапа развития «североуральского» морского бассейна на трансгрессивный. Преодолеть его смогли лишь два рода остракод — Hogmochilina ( H. subformosa ) и Her-rmannina . Принадлежность отложений к верхнему силуру или нижнему девону у самой границы S/D достаточно четко определяется по смене позднесилурийского сообщества брахи-опод Grebenella parvula раннедевонским — Protathyrispraecursor [7]. На этой же границе отмечается практически полная смена сообществ табулят и ругоз [10, 16, 17].

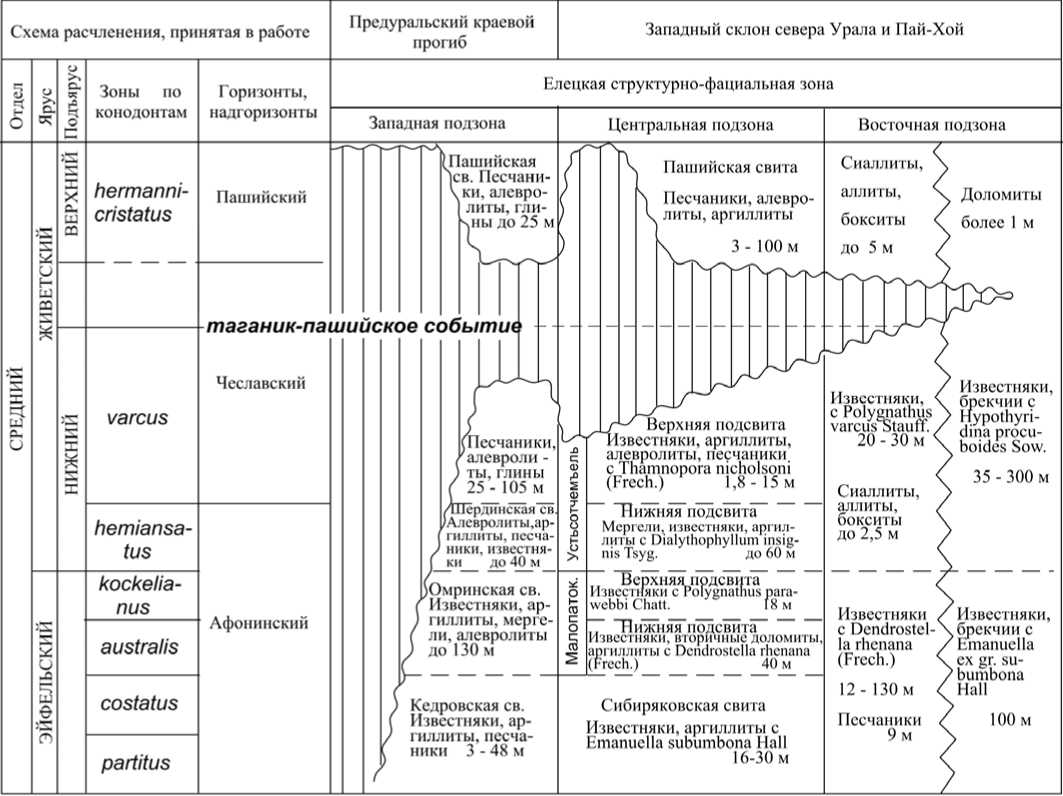

Важный рубеж в эволюции сообществ организмов приурочен к концу среднедевонской эпохи. Пусковым механизмом начавшейся в это время перестройки раннеживетских сообществ организмов в акватории прибрежных морских бассейнов континента Лавруссия, существовавшего с позднего силура, стало регрессивнотрансгрессивное таганик-пашийское событие (рис. 3) [18—20]. Оно суще ственным образом коснулось и окраин Европейского материка, входившего в состав данного континента. Событие зафиксировано практически во всех разрезах западного склона Урала и востока Русской плиты перерывом в осадконакоплении, предшествовавшим образованию пашийской свиты.

Трансгрессивная серия поздне-живетских осадков на Приполярном Урале залегает на неровной поверхности брекчированных и закарстован-ных известняков нижнеживетского подъяруса. Ее основание представлено пашийской свитой. Завершает серию толща переслаивания песчаников, глин и песчанисто-глинистых известняков кыновской свиты. Несмотря на то, что в кыновское время восстановились близкие к нормально-морским условия обитания, населявшим эти бассейны сообществам организмов была свойственна высокая степень провинциализма. Последний был нарушен только в результате эв-статического события фран (Frasnes Event) [21], приведшего к ликвидации большинства изолированных эколо гических ниш и к широкому распространению космополитных и полире-гиональных таксонов. Уровень события фран практически совпадает с границей между средним и верхним отделами девона [22].

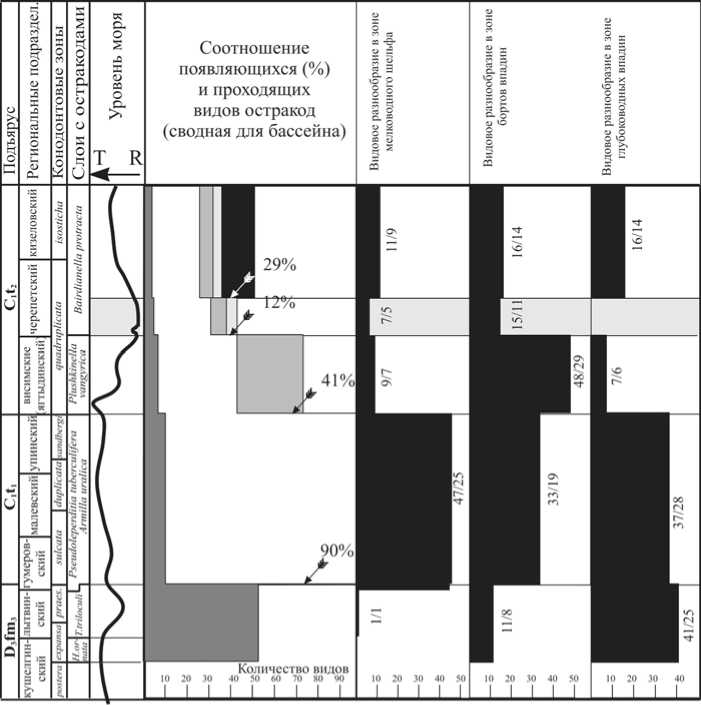

Характерные особенности «критических» рубежей в интервале поздний фамен — ранний карбон обстоятельно изучены на примере сообществ остракод. На основе данных о соотношении появляющихся и проходящих видов остракод в раннекаменноугольном Североуральском бассейне выявлено несколько рубежей, на которых происходили резкие изменения в составе остракодовой фауны (рис. 4).

Вблизи границы фамен/турне хангенбергское регрессивно-трансгрессивное событие в Кожымской глубоководной шельфовой впадине стало причиной массового вымирания представителей глубоководного комплекса фауны остракод. Однако в более мелководных отложениях бортов впадин проявление этого события не носило катастрофического характера.

|

Предуральский краевой прогиб |

Западный склон севера Урала и Пай-Хой |

|

|

Елецкая структурно-фациальная зона |

||

|

Западная подзона |

Центральная подзона |

Восточная подзона |

Сиаллиты,

100 м до 5 м

Схема расчленения, принятая в работе

Пашийская свита

Доломиты аллиты,

Пашийский бокситы более 1 м таганик-пашийское событие

Чеславский varcus

35 - 300 м kockelia- nus

Афонинский australis

12- 130 м costatus

100 м partitus

Песчаники, алевроли -

Пашийская кв. Песчани-\ ки, алевролиты, гли-\ны до 25 м

Известняки . с Dcndrostcl-la rhenana (Freeh.)

Песчаники, алевролиты, аргиллиты

Горизонты, надгоризонты hermanni-cristatus

Песчаники 9 м

Кедровская св. Известняки, аргиллиты, песчаники 3 - 48 м

Сиаллиты, аллиты, бокситы до 2,5 м

Юмринская св. Известняки, аргиллиты, мергели, алевролиты до 130 м

Сибиряковская свита Известняки, аргиллиты с Emanuella subumbona Hall 16-30 м

Зоны по конодонтам hemiansa-tus

Известняки, брекчии с Emanuella ex gr. subumbona Hall

Мергели, известняки, аргиллиты с Dialythophyllum insig-nis Tsyg. до 60 м

Известняки, с Polygnathus varcus stauff.

20 - 30 м '

А^верхняя подсвита Известняки, аргиллиты, алевролиты, песчаники с Thamnopora nicholsoni (Freeh.) 1,8-15 м

"ПийГняя'подсвйта-

£ —

Известняки, брекчии с Hypothyri-dina procu-boides Sow.

Верхняя .прдсвита Известняки c Polygnathus para-webbi Chart. (8 м

77 7Пия7няя’подсвйта— Известняки. вторичные доломиты, аргиллиты с Dcndrostclla rhenana (Freeh.) 40 м ты, глины ( 25 - 105 м

/Шёрдйнская'св. /Алевролиты.ар-гиллиты, песчаники, известняки до 40 м

Рис. 3. Событийный уровень в среднем девоне западного склона севера Урала

В результате изучения сообществ остракод на рубежах упинского и ви-симского (ягтыдинского), висимско-го (ягтыдинского) и черепетского, а также кизеловского и косьвинского горизонтов было установлено, что критические явления в развитии раннекаменноугольных остракод, связанные с эвстатическимии колебаниями уровня моря, по-разному отражались в различных зонах шельфа. Наиболее резко они проявлялись в мелководных и глубоководных зонах. На мелководье существенную роль играли регрессии, в результате которых происходили размывы и перерывы в осадконакоплении. В глубоководных шельфовых впадинах «критическую» роль в развитии фауны играли трансгрессии, зачастую приводившие к возникновению бескислородных условий и массовым вымираниям биоты. Более спокойно на изменение глубин реагировали комплексы остракод, селивших-

Рис. 4. Видовое разнообразие остракод Североуральского палеобассейна в позднефаменско-турнейское время в различных зонах шельфа (цифры обозначают количество видов/родов)

ся на склонах впадин, где всегда имелась возможность к миграции на небольшие расстояния без прерывания родственных связей.

Таким образом, на основе анализа эволюционных трендов и динамики разнообразия самых распространенных групп животных организмов в палеозое на территории севера Евразии была выявлена важная, а в ряде случаев и определяющая роль событийных явлений в этих процессах. Причинами кризисов в эволюции ископаемой биоты региона, приводившими в большинстве случаев к перестройкам структуры сообществ и вымиранию, являлись прежде всего существенные ухудшения условий обитания либо полная ликвидация биотопов в результате изменений климата или резких колебаний уровня Мирового океана.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 15 «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем» (Проекты № 09-П-5-1010, № 09-П-5-1012).

Список литературы Эволюция морских палеоэкосистем и стратиграфическая корреляция

- Mobius K. Die Austern und die Austerwirthschaft. Berlin, 1887. S. 683-751.

- Давиташвили Л. Ш. Ценозы живых организмов и органических остатков // Сообщения АН Грузинской ССР, 1945. Т. 6. № 7. С. 530-534.

- Янин Б. Т. Терминологический словарь по палеонтологии. М.: МГУ, 1990. 134 с.

- Каныгин А. В. Ордовикский этап развития биосферы: кардинальная перестройка морских экосистем // Геодинамика и эволюция Земли: Материалы к науч. конф. РФФИ. Новосибирск, 1996. С. 170-173.

- Каныгин А. В. Ордовикский феномен взрывной радиации органического мира: экологическая революция в морских экосистемах // Биоразнообразие в истории Земли: Тез. докл. 47-й сессии ВПО. СПб., 2001. С. 37-40.