Эзофагиты у лиц, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию. Современное состояние проблемы

Автор: Осадчук Алексей Михайлович, Давыдкин Игорь Леонидович, Гриценко Тарас Алексеевич, Куртов Игорь Валентинович, Кривова Светлана Петровна, Хайретдинов Раис Кетдусович, Данилова Олеся Евгеньевна, Косталанова Юлия Владимировна, Рогозина Лариса Александровна

Статья в выпуске: 2-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В обзоре показано, что диагностика эзофагита, ассоциированного с применением цитостатической и противоопухолевой терапией, является сложной задачей современной медицины, что связано с большим количеством этиологических факторов, способных вызвать поражение пищевода, низкой степенью специфичности клинико-эндоскопических проявлений заболеваний пищевода. Как правило, подтверждение диагноза требует клинического, эндоскопического, морфологического и иммуногистохимического исследования. Для определения причины бактериального эзофагита требуется бактериологическое исследование. Исключение возможного пептического эзофагита диктует необходимость выполнения суточной рН-метрии пищевода, проведение которой может быть весьма затруднительным в условиях практического здравоохранения. При этом терапия эзофагита у пациентов, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию, нередко предшествует установлению этиологического фактора и носит характер ex juvantibus.

Эзофагит, противоопухолевая терапия, иммунодефицит

Короткий адрес: https://sciup.org/148102324

IDR: 148102324 | УДК: [616.32+418]:08-06

Текст научной статьи Эзофагиты у лиц, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию. Современное состояние проблемы

числа лиц пожилого и старческого возраста, опухолевой патологии, требующей цитостатической и цитотоксической терапии, системных заболеваний соединительной ткани и сахарного диабета наблюдается рост заболеваемости эзофагитом, патогенетически связанного с иммунодефицитом и ятрогенным действием проводимой терапии [12]. Эзофагиты, возникшие у им-мунокомпроментированных лиц, к группе которых относятся и пациенты, получающие противоопухолевую и цитостатическую терапию, способны существенно ухудшить качество жизни больного и прогноз основного заболевания, что связано с проблемами, связанными с одинофаги-ей, нарушением глотания и ретростернальной болью. Непосредственная причина эзофагита не всегда очевидна, а исход его лечения во многом зависит от успеха терапии основного заболевания и правильности выбора алгоритма лечения. У лиц с иммунодефицитами ведущее значение в поражениях пищевода занимают инфекционные факторы, такие как грибы Candida albicans (C. albicans), являющиеся причиной эзофагита у 5070% пациентов, цитомегаловирус (10-20%), вирус простого герпеса (ВПГ) (2-5%) [1]. Гораздо более редкими причинами инфекционного эзофагита у пациентов с иммунодефицитом являются поражения, вызванные грибами класса Zygomycetes , порядка Actinomycetales , вирусами Эпштейна-Барра и семейства Papovaviridae , бактериями (лактобациллы, β-гемолитический стрептококк) и различными микобактериями

[13]. Достаточно частой причиной эзофагита у лиц, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию, могут являться ятрогенное воздействие лучевой и химиотерапии на СОП, а также ГЭРБ.

Цель обзора: на современном уровне представить алгоритм диагностики и лечения различных эзофагитов, ассоциированных с применением цитостатической и противоопухолевой терапией.

Клиническая и эндоскопическая картина ГЭРБ у пациентов, получающих противоопухолевую терапию, не является строго специфичной. В диагностике ГЭРБ ведущее значение принадлежит суточной рН-метрии дистального отдела пищевода. Наши данные свидетельствуют о том, что у 1/3 пациентов, получающих противоопухолевую терапию по поводу гемобластозов, развивается резистентность ГЭРБ к проводимой терапии ингибиторами протонной помпы (ИПП) и практически у 50% из них верифицируется метаплазия СОП. Выявленные особенности течения ГЭРБ у пациентов, получающих противоопухолевое лечение, диктует необходимость введения в схему ее терапии цитопротекторов (урсодеоксихолевая кислота).

Кандидозный эзофагит. Кандидоз является наиболее часто встречающимся инфекционным заболеванием пищевода у лиц с иммунодефицитом любой этиологии. Кандидозный эзофагит встречается в 1-2 % случаев среди больных общего профиля, а у пациентов с иммунодефицитами частота его верификации превышает 5-10% [12]. Candida albicans является наиболее частой причиной кандидоза пищевода и ротоглотки. При возникновении кандидозного эзофагита больные предъявляют жалобы на одинофа-гию и / или дисфагию. Реже определяются другие симптомы, например, ретростернальная боль [6] Предположить эзофагит кандидозной природы можно при наличии кандидозного поражения полости рта, которое приблизительно в 2/3 случаев сопутствует эзофагиту. Есть данные, что у 48% больных кандидоз пищевода клинически бессимптомен [34]. При эндоскопическом исследовании кандидоз пищевода верифицируется в виде белого цвета налета на СОП с окружающей его эритемой. Биопсия или соскоб со слизистой пищевода может подтвердить наличие инвазивных форм или гиф гриба. У иммуноком-прометированных лиц с одинофагией или дисфагией рекомендуется проведение эмпирического курса противогрибковой терапии. Эндоскопическое исследование должно выполняться при отсутствии улучшения в течение 72 часов [30]. Общая продолжительность антифунгального лечения должна составлять 14-21 день. Канди-дозный эзофагит у пациентов с иммунодефицитами требует обязательной системной терапии противогрибковыми препаратами [33]. При невозможности перорального применения препаратов необходимо их внутривенное введение.

Терапия кандидоза пищевода включает лечение азолами, амфотерицином B или эхино-кандинами [27]. Азолы препятствуют образованию клеточной мембраны гриба, тормозя синтез эргостерола, являющегося основным ее компонентом. В качестве препарата первой линии рекомендуется флуконазол, в связи с его высокой эффективностью, дешевизной, простотой введения [33]. Для пациентов с рефрактерным к флуконазолу течением кандидозного эзофагита возможно назначение более современных аналогов препарата (вориконазол или позаконазол) [25, 38]. Для лечения кандидозного поражения пищевода может быть использован интракона-зол, однако его применение ограничивается высокой частотой встречаемости тошноты и способностью к ингибированию цитохрома Р450, что потенцирует действие ряда препаратов [14, 42].

Пациентам, нуждающимся в внутривенной терапии, вместо амфотерицина В предпочтительно назначать эхинокандины (каспофунгин, микафунгин или анидулафунгин), что связано с меньшей степенью токсичности данной группы препаратов [40, 41]. Эхинокандины ингибируют синтез B (1,3)-D-глюкан, являющийся важным компонентом клеточных мембран грибов. Клетки млекопитающих не содержат B (1,3) -D-глюканы, поэтому эхинокандины характеризуются низкой степенью токсичности. Частота рецидивов кандидозной инфекции при использовании эхинокандид выше, по сравнению с азолами и они входят во вторую линию терапии эзофагита, если терапия азолами оказалась не эффективной. Амфотерицин В используется как препарат резерва у беременных и при лекарственной устойчивости кандид.

Бактериальный эзофагит. Бактериальный эзофагит, как правило, индуцируется орофарингеальной микрофлорой у лиц с иммунодефицитами. Ведущими симптомами бактериального эзофагита является дисфагия и одинофагия. Наибольшее значение в развитии бактериального эзофагита принадлежит зеленящему и бета-гемолитическому стрептококку, Staphylococcus spp., лактобациллам, меньшее Bartonella hensellae, актиномицетам, в то числе, рода Nocardia [7, 37]. Эндоскопическая картина при бактериальном эзофагите может быть различной, но, как правило, в виде гиперемии, отека СОП и эрозий. Возможно также отсутствие каких-либо изменений. Могут верифицироваться язвенное поражение, кровоизлияния, бляшки и псевдомембраны. При морфологическом иссле- довании обнаруживаются скопления бактериальных клеток и некротизированные эпителиальные клетки СОП [30], возможно также обнаружение псевдомембран или инвазии бактерий вглубь слизистой. При актиномикозе могут формироваться глубокие язвы пищевода, свищи, через которые выделяются «серные гранулы», идущие от полостей абсцесса. При морфологическом исследовании обнаруживаются «серные гранулы» и нитевидные грамположительные бактериальные ветвления [7]. Постановка этиологического диагноза требуется проведение культурального исследования. При этом назначение антибиотиков широкого спектра действия, в большинстве случаев, оказывается эффективным [37].

Лучевой эзофагит. Радиационный эзофагит развивается у пациентов, получающих лучевую терапию по поводу ЗНО легких, головы, шеи, пищевода и лимфом. Радиационный эзофагит определяется обычно у лиц, получивших облучение средостения в суммарной дозе превышающей 50 Гр и более, спустя 2-4 недели от начала проведения терапии [28]. Показано, что лучевой эзофагит развивается у 2-4% лиц, получающих лучевую терапию. Сочетание лучевой- и химиотерапии индуцирует развитие эзофагита более, чем у 20-30% лиц [43]. Лучевой эзофагит возникает вследствие повреждения быстроделя-щихся клеток базального слоя СОП с последующим развитием ее атрофии и изъязвлением. Тяжесть эзофагита зависит от дозы облучения, усугубляется одновременным использованием химиотерапевтических препаратов, таких как цисплатин. Больные жалуются на одинофагию, дисфагию и ретростернальную боль. Эндоскопические признаки включают отек, эритему, разрыхление, изъязвление и эрозирование СОП с возможным образованием стриктур. Лечение лучевого эзофагита включает использование местных анестетиков (лидокаин гидрохлорид, системные наркотические анальгетики, ИПП и антагонисты Н2-рецепторов) и цитопротекторов (сукральфат) [31]. Как правило, радиационный эзофагит способен проходить самостоятельно после отмены радиационной терапии. При формировании рефрактерных к проведению дилатационных мероприятий стриктур или фистул может потребоваться размещение пластиковых стентов, которые позволяют достигать положительного клинического результата у 70100% пациентов [35].

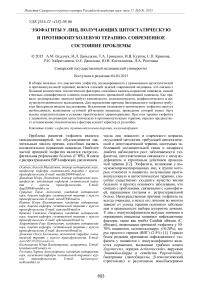

Таблица 1. Этиологические факторы эзофагита у пациентов, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию по Davila M et al. с доп. (2008) [20]

|

Этиология и частота встречаемости |

Клиническая картина |

Эндоскопическая и морфологическое исследование |

Лечение |

|

ГЭРБ (˃20% всех пациентов) |

изжога, ретростернальная боль, усиливающиеся после приема пищи, нередко резистентные к ИПП |

возможно отсутствие видимых изменений. Как правило, определяются гиперемия, отек СОП, возможно образование эрозий. При морфологическом исследовании, наряду с воспалительными изменениями, нередко определяются дисрегенераторные нарушения эпителия в виде атрофии, метаплазии и дисплазии |

длительная терапия ИПП в сочетании с цитопротективными препаратами (урсо-деоксихолевая кислота) |

|

кандидозный эзофагит. Частота встречаемости 50-70% в структуре эзофагитов инфекционной природы |

выраженная дисфагия, боль при глотании, кандидозный стоматит, лихорадка. Редко жалобы на загрудинные боли, не связанные с глотанием, изжога, тошнота, рвота с выделением пленок (псевдомембран), снижение аппетита и массы тела, появление жидких фекалий со слизью. Клинические проявления могут отсутствовать у половины пациентов |

Наличие легко снимающихся фибринозных рыхлых наложений белого или желтого цвета, под которыми обнаруживается легкоранимая и/или отечная слизистая. Реже наблюдаются катаральный и эрозивно-язвенный эзофагит. При гистологическом исследовании обнаруживается инвазия мицелия или псевдомицелия гриба вглубь ткани пищевода |

системная противогрибковая терапия (флуконазол, итраконазол, вориконазол или эхинокан-дины) |

|

ЦМВ-эзофагит (10-20%) |

клиническая картина ЦМВ-эзофагитах характеризуется постепенным началом. Определяются дисфагия, одинофагия, тошнота, рвота, лихорадка, диарея, потеря массы тела. При отсутствии лечения дисфагия прогрессирует. У 5% лиц воз- |

для ЦМВ-эзофагита характерны глубокие линейные или серпигинозные язвы слизистой в средней или нижней трети пищевода, обычно на неизмененной внешне слизистой оболочке. Эндоскопическая картина может не отличаться от таковой при ВПГ-эзофагите. Цитопатическое действие ЦМВ определяется в железистом |

ганцикловир, фос-карнет |

|

можно развитие осложнений. |

эпителии, в эндотелиальных, мезенхимальных клетках и фибробластах грануляционной ткани язвы. Основными морфологическими признаками ЦМВ-инфекции являются образование цитомегалических клеток, превышающих размер окружающих клеток в 2–4 раза, интерстициальная лимфогистиоцитарная инфильтрация |

||

|

ВПГ-эзофагит (2-5%) |

ВПГ-эзофагит обычно начинается остро с внезапного приступа выраженной дисфагии, часто приводящей к неспособности проглатывать жид-кую или твердую пищу, интенсивных болей при глотании, сильных загрудинных болей, не свя-занных с актом глотания, чувства жжения и саднения в пищеводе. Возможна лихорадка. В дальнейшем снижается масса тела. Герпес на губах и орофарингеальные язвы часто сосуществуют с герпетическим поражением пищевода. Редко развиваются ос-ложнения в виде кровотечения, перфорации, рубцовых сужений, трахеоэзофагеальных фистул, дис-семинации |

маленькие сливающиеся пузырьки на слизистой, при вскрытии, образующие поверхностные язвы до 0,5-2,0 см в диаметре, с приподнятыми над поверхностью слизистой оболочки гранулярными желтоватыми краями -так называемые кратерообразные язвы. При морфологическом исследовании в многослойном плоском эпителии СОП выявляются гигантские многоядерные клетки, баллонная дегенерация эпителиальных клеток, маргинации хроматина и матовых ядер. Тельца Кодри типа А в ядрах клеток – патогномоничный признак ВПГ-инфекции |

ацикловир, фоскар-нет |

|

Varicella-Zoster Virus-эзофагит (˂1%) |

клиническая картина в целом напоминает таковую при эзофагите, индуцированным ВПГ. Имеются клинические симптомы диссеминированной инфекции |

Эндоскопическая картина поражения пищевода напоминает таковую при поражении ВПГ. Для дифференциального диагноза используют серологические и культуральные методы |

внутривенно ацикловир |

|

бактериальный эзофагит (˂1%) |

ведущие симптомы дисфагия и одинофагия. Реже определяется боль за грудиной |

как правило, поражение в пределах поверхностных слоев СОП в виде гиперемии и отека. При морфологическом исследовании обнаруживается неспецифическая микрофлора, смешанная с некротизированными эпителиальными клетками СОП |

антибиотики широкого спектра |

|

радиационное поражение пищевода (2-4% от числа лиц, получающих лучевую терапию) |

ведущие симптомы дисфагия и одинофагия. Реже определяется боль за грудиной |

отек, гиперемия и разрыхление СОП. При тяжелом эзофагите могут образовываться глубокие язвы пищевода, заживающие со стриктурами |

Лидокаин гидрохлорид, ИПП, цитопротекторы, эндоскопическая дилатация или стенты |

|

лекарственный эзофагит (˂1% лиц) |

ведущие симптомы дисфагия и одинофагия. Реже определяется боль за грудиной |

отек, гиперемия и разрыхление СОП. При тяжелом эзофагите могут образовываться эрозии и глубокие язвы пищевода, заживающие со стриктурами |

отмена препарата, вызвавшего эзофагит. Антисекретор-ные средства. При наличии стриктур – стентирование пищевода |

Лекарственные эзофагиты. Частота встречаемости лекарственных эзофагитов составляет 3,9-4,0 на 100000 населения [18]. Эзофагит наиболее часто индуцируется применением тетрациклина и доксициклина. Эзофагит способны вызвать хлорид калия, хинидин, нестероидные противоспалительные препараты (НПВП), алендронат натрия. Развитию эзофагита способствует прием препарата сразу перед сном и без воды, нарушение моторной активности пищевода, что сопровождается длительным контактом лекарственного средства со СОП [11]. У пациентов с лекарственным эзофагитом нередко развивается тяжелая одинофагия. Тетрациклиновый и доксициклиновый эзофагит проявляется образованием мелких язв в верхней или средней трети пищевода, неотличимых от герпетических. Хлорид калия, хинидин, НПВП, алендронат натрия способны вызывать глубокие язвы пищевода, сопровождающиеся образованием стриктур [28]. Острые эзофагиты могут индуцироваться цитостатической терапией, применяемой у пациентов с ЗНО. Механизм их возникновения идентичен таковым при радиационной травме. В этом случае эзофагит может называться мукозитом. Обычно эзофагит при цитостатической терапии развивается на фоне применения радиационной терапии [37]. Показано, что к поражению пищевода часто приводит назначение 5-фторурацила, капецитабин, тегафура, иринотекана, таксанов, метотрексата [26] и доцетаксела [19]. Также пациенты, страдающие ЗНО, нередко получают различные лекарственные средства, способные вызывать эзофагит (антибиотики, НПВП). Лекарственный эзофагит является чрезвычайно трудным диагнозом, так как требует исключения различных причин данного заболевания [39].

Как правило, отмена лекарственного средства, вызвавшего эзофагит, сопровождается купированием клинических проявлений и восстановлением нормальной СОП. В плане терапии пациентов с лекарственным эзофагитом необходимо соблюдение предписаний по режиму питания и приему таблетированных форм препаратов. Положительным клиническим эффектом может обладать антисекреторная терапия, что объясняется нередким наличием смешанной этиологии эзофагита (пептический и лекарственный) (табл. 1).

Выводы: диагностика эзофагита, ассоциированного с применением цитостатической и противоопухолевой терапией, является сложной задачей современной медицины, что связано с большим количеством этиологических факторов, способных вызвать поражение пищевода, низкой степенью специфичности клинико-эндоскопических проявлений заболеваний пищевода. Как правило, подтверждение диагноза требует клинического, эндоскопического, морфологического и иммуногистохимического исследования. Для определения причины бактериального эзофагита требуется бактериологическое исследование. Исключение возможного пептического эзофагита диктует необходимость выполнения суточной рН-метрии пищевода, проведение которой может быть весьма затруднительным в условиях практического здравоохранения. При этом терапия эзофагита у пациентов, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию, нередко предшествует установлению этиологического фактора и носит характер ex juvantibus.

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

Список литературы Эзофагиты у лиц, получающих цитостатическую и противоопухолевую терапию. Современное состояние проблемы

- Бартлетт, Дж. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции//Дж Бартлетт, Дж Галлант, П.М. Фам. -М.: Р. Валент, 2012. 528 c.

- Кашкина, Е.И. Нарушение цикла сон-бодрствование как критерий прогнозирования очередного обострения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни/Е.И. Кашкина, Р.В. Лякишева//Саратовский научно-медицинский журнал. 2009. Т. 5. № 3. С.355-357.

- Когония, Л.М. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями в САО и СЗАО Москвы (в сравнении с Россией и Москвой) /Л.М. Когония/Социальные аспекты здоровья населения. 2012. №3. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/408/30/lang,ru/.

- Лабунец, И.Ф. Циркадианный ритм мелатонинобразующей функции эпифиза при опухолевых заболеваниях: связь с ритмичностью функциональногосостояния тимуса и коры надпочечников/И.Ф. Лабунец, Ю.А. Гриневич, С.И. Киркилевский и др.//Онкология. 2007. T 9, № 1. С.18-21.

- Лазебник, Л.Б. Многоцентровое исследование «Эпидемиология гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в России (МЭГРЕ): первые итоги»/Л.Б. Лазебник, А.А. Машарова, Д.С. Бордин и др.//Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2009. № 6. С. 4-12.

- Маев, И.В. Поражение пищевода при ВИЧ-инфекции/И.В. Маев, Г.А. Бусарова Г.А., М.Г. Задорова//Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2003. № 5. С. 18-24.

- Маев, И.В. ВИЧ/СПИД в гастроэнтерологической практике: соблюдение врачебной тайны//И.В. Маев, К.Г. Гуревич, Е.Г. Фабрикант и др. -М., 2006. 64 с.

- Машарова, А.А. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у пожилых. Автореф. дисс. доктор. мед. наук. -М., 2008. 49 с.

- Осадчук, А.М. Совершенствование терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: клинические, эндоскопические и иммуногистохимические особенности вмешательства/А.М. Осадчук, М.Г. Палушкина М.Г., И.Л. Давыдкин и др.//Медицинский альманах. 2013. №1. С.32-36.

- Осадчук, М.А. Роль диффузной эндокринной системы и клеточного гомеостаза в патогенезе кандидозного эзофагита на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни/М.А. Осадчук, А.М. Осадчук, И.М. Кветной//Медицинский альманах. 2012. № 1. С. 48-53.

- Соломенцева, Т.А. Эзофагит как междисциплинарная проблема//Лiки України. 2009. №6 (132). С. 59-64.

- Шевяков, М.А. Диагностика и лечение кандидоза пищевода//Фарматека. 2005. №7 (102). С. 60-63.

- Юрин, О.Г. ВИЧ-инфекция и поражения пищевода/О.Г. Юрин, С.В. Морозова//Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2001. №1. С.62-66.

- Ally, R. A randomized, double-blind, doubledummy, multicenter trial of voriconazole and fluconazole in the treatment of esophageal candidiasis in immunocompromised patients/R. Ally, D. Schurmann, W. Kreisel et al./Clin. Infect. Dis. 2001. Vol. 33(9). P. 1447-1454.

- Bani-Hani, K.E. Pathogenesis of columnar-lined esophagus/K.E. Bani-Hani, B.K. Bani-Hani//World J. Gastroenterol. 2006. Vol. 12(10). P. 1521-1528.

- Biron, K.K. Antiviral drugs for cytomegalovirus diseases//Antiviral Res. 2006. Vol. 71(2-3). Р. 154-163.

- Blanshard, C. Treatment of AIDS-associated gastrointestinal cytomegalovirus infection with foscarnet and ganciclovir: a randomized comparison/C. Blanshard, Y. Benhamou, E. Dohin et al./J. Infect Dis. 1995. Vol. 172(3). Р. 622-628.

- Carlborg, B. Medikamentella esofagusstrikturer/B. Carlborg, O. Densert//Lakartidningen. 1978. Vol. 75. Р. 4609-4611.

- Chen, Y.M. A randomized phase II study of docetaxel or vinorelbine in combination with cisplatin against inoperable, chemo-naive non-small-cell Lung Cancer in Taiwan/Y.M Chen., R.P Perng, J.F. Shih et al.//Lung Cancer. 2007. Vol. 56. Р. 363-369.

- Davila, M. Gastrointestinal complications of oncologic therapy/M. Davila, R.S. Bresalier//Nat. Clin. Pract. Gastroenterol. Hepatol. 2008. Vol. 5(12). Р. 682-696.

- Dougherty, L. Handbook of systemic treatments for cancer. 8 th edition. Guidelines for the administration of commonly used anticancer agents and the nursing care of cancer patients/L. Dougherty, A. McWhirter. -London, 2014. 186 р.

- Dupre, G.P. Brachycephalic upper airways syndrome: are we dealing only with overlong soft palate?//73 Сongresso Internazionale Multisala Scivac Rimini, 8-10 GIUGNO 2012. P.160-164.

- Frobert, E. Herpes simplex virus thymidine kinase mutations associated with resistance to acyclovir: a site-directed mutagenesis study/E. Frobert, T. Ooka, J.C. Cortay et al.//Antimicrob. Agents Chemother. 2005. Vol. 49(3). Р. 1055-1059.

- Garrett, J. Anti-interleukin-5 (mepolizumab) therapy for hypereosinophilic syndromes/J. Garrett, S. Jameson, B. Thomson et al.//J. Allergy Clin. Immunol. 2004. Vol. 113. P. 115-119.

- Hegener, P. Treatment of fluconazole-resistant candidiasis with voriconazole in patients with AIDS/P. Hegener., P.F. Troke., G. Fatkenheuer et al.//AIDS. 1998. Vol. 12(16). Р. 2227-2228.

- Jones, J.A. Epidemiology of treatment-associated mucosal injury after treatment with newer regimens for lymphoma, breast, lung, or colorectal cancer/J.A. Jones, E.B Avritscher, C.D. Cooksley et al.//Support Care Cancer. 2006. Vol. 14. Р. 505-515.

- Kaplan, J.E. Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America/J.E. Kaplan, C. Benson, K.H. Holmes et al.//MMWR Recomm Rep. 2009. Vol. 58(RR-4). P.1-207, quiz CE201-4.

- Levine, M.S. Diseases of the Esophagus: Diagnosis with Esophagography // M.S. Levine, S.E. Rubesin // Radiology. 2005. Vol. 237. Р. 414-427.

- Malvy, D. A retrospective, case-control study of acyclovir resistance in herpes simplex virus/D. Malvy, M. Treilhaud, S Bouee et al.//Clin Infect Dis. 2005. Vol. 41(3). Р. 320-326.

- McDonald, G.B. Esophageal infections in immunosuppressed patients after marrow transplantation/G.B. McDonald, P. Sharma, R.C. Hackman et al.//Gastroenterology. 1985. Vol. 88 (5 Pt 1). Р. 1111-1117.

- McGinnis, W.L. Placebo-controlled trial of sucralfate for inhibiting radiation-induced esophagitis/W.L. McGinnis, C.L. Loprinzi, S.J. Buskirk et al.//J. Clin. Oncol. 1997 Mar. Vol. 15(3). Р. 1239-1243.

- Nagri, S. Herpes simplex esophagitis presenting as acute necrotizing esophagitis ("black esophagus") in an immunocompetent patient/S. Nagri, R. Hwang, S. Anand et al.//Endoscopy. 2007, Feb. Vol. 39 (Suppl 1). E 169.

- Pappas, P.G. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America/P.G. Pappas, C.A. Kauffman, D. Andes et al./Clin. Infect. Dis. 2009. Vol. 48(5). Р. 503-535.

- Pennazio, M. Endoscopy to detect oral and oesophageal candidiasis in acquired immune deficiency syndrome/M. Pennazio, A. Arrigoni, M. Spandre et al./Ital. J. Gastroenterol. 1992 Jul-Aug. Vol. 24(6). Р. 324-327.

- Raijman, I. Palliation of malignant dysphagia and fistulae with coated expandable metal stents: experience with 101 patients/I. Raijman, I. Siddique I., J. Ajani et al.//Gastrointest Endosc. 1998. Vol. 48(2). Р. 172-179.

- Reed, E.C. Ganciclovir for the treatment of cytomegalovirus gastroenteritis in bone marrow transplant patients. A randomized, placebo-controlled trial/E.C. Reed, J.L. Wolford, K.J. Kopecky et al.//Ann. Intern. Med. 1990. Vol. 112(7). Р. 505-510.

- Shafi, M.A. The Gastrointestinal Complications of Oncologic Therapy/M.A. Shafi, R.S. Bresalier//Gastroenterol. Clin. N. Am. 2010. Vol. 39(3). P. 629-647.

- Skiest, D.J. Posaconazole for the treatment of azole-refractory oropharyngeal and esophageal candidiasis in subjects with HIV infection/D.J. Skiest, J.A. Vazquez, G.M. Anstead et al./Clin. Infect. Dis. 2007. Vol. 44(4). Р. 607-614.

- Sonis, S.T. Mucositis Study Section of the Multinational Association for Supportive Care in Cancer; International Society for Oral Oncology: Perspectives on Cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients/S.T. Sonis, L.S. Elting, D. Keefe et al.//Cancer. 2004. Vol. 100(Suppl 9). Р. 1995-2025.

- Villanueva, A.A. Randomized double-blind study of caspofungin versus amphotericin for the treatment of candidal esophagitis/A. Villanueva, E.G. Arathoon, E. Gotuzzo et al./Clin. Infect. Dis. 2001. Vol.33(9). P. 1529-1535.

- Villanueva, A.A. Randomized double-blind study of caspofungin versus fluconazole for the treatment of esophageal candidiasis/A. Villanueva, E. Gotuzzo, E.G. Arathoon et al./Am. J. Med. 2002. Vol. 113(4). Р. 294-299.

- Wilcox, C.M. A randomized, double-blind comparison of itraconazole oral solution and fluconazole tablets in the treatment of esophageal candidiasis/C.M. Wilcox, R.O. Darouiche, L. Laine et al.//J. Infect. Dis. 1997. Vol. 176(1). Р. 227-232.

- Zhang, Z. Risk factors of radiation-induced acute esophagitis in non-small cell lung cancer patients treated with concomitant chemoradiotherapy/Z. Zhang, J. Xu., T. Zhou et al.//Radiation Oncology. 2014. Vol. 9. Р.54.