Южнорусские переселенцы Западной Сибири конца XIX - начала XX века по архивным документам и материалам экспедиций

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В культурном отношении южнорусские (курские) переселенцы Сибири конца XIX - начала ХХ в. представляли собой качественно иную, по сравнению со многими другими группами русских, общность людей, обладавших выраженными особенностями традиционной культуры, но обычно не проживавших в компактных поселениях. В настоящей работе впервые на основе материалов из Государственного архива Курской обл. рассматривается этнокультурный состав прибывших в Сибирь переселенцев из Курской губ. Раскрываются миграционные настроения крестьян пореформенной деревни юга России, выявляются причины «охоты к перемене мест» и рефлексии местного населения по поводу переезда и этнической идентичности. По документам Государственного архива Томской обл. и полевым материалам автора 2014-2018 гг., относящимся к сибирскому этапу истории курских «южаков», определяется приоритетность вектора общежительства с украинскими переселенцами, что соответствовало сложившейся ситуации на исторической прародине. Это обстоятельство объясняется тем, что в переселенческих процессах начала ХХ в. первостепенную роль играли выходцы с территорий «дикого поля», русско-украинского пограничья. В южных районах Курской губ. на момент переселений в Сибирь проживали русские старообрядцы, южнорусские, белорусы, украинцы (малороссы), русские казаки, черкасы (украинские казаки), причем последние предпочитали жить в разных частях даже одного селения и пр. Данные архивов и результаты проводившихся на территориях Анжеро-Судженского р-на Кемеровской обл., а также Топчихинского и Кулундинского р-нов Алтайского края экспедиционных исследований свидетельствуют о ситуативной идентичности южных русских, которая нередко выражалась во внешних формах - смене окончаний фамилий с -ко или -к на -ов и обратном возвращении при изменении планов переселения. Сделан вывод о том, что этнокультурное многообразие выходцев из Курской губ., их склонность к ситуативной идентичности, а также смешанные браки с русскими старожилами и украинцами сыграли решающую роль в формировании сибирских (локальных) вариантов культуры южнорусских переселенцев.

Южнорусские переселенцы, курская губерния, русско-украинское пограничье, причины переселения, западная сибирь, ситуативная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/145146544

IDR: 145146544 | УДК: 39, | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.121-130

Текст научной статьи Южнорусские переселенцы Западной Сибири конца XIX - начала XX века по архивным документам и материалам экспедиций

Совершенно очевидно, что только изучение истории этнической/этнокультурной общности людей во времени и пространстве дает возможность сделать вывод об устойчивости или, наоборот, неустойчивости ее дифференциальных признаков. Исследования массовых переселений южнорусских крестьян на основе сопоставления материалов, отложившихся в архивах в местах выхода и заселения, практически не проводились. Крестьяне-сибиряки – выходцы из пограничных южнорусско-украинских губерний, а также их потомки – пока не являлись объектами специального этнографического изучения. Возможно, это связано с тем, что «южаки» или, как их называли в Сибири, «хахлы» в культурном отношении занимали промежуточное положение между русскими и украинцами.

Переселение в Сибирь было следствием Великой реформы 19 февраля 1861 г.; оно стало исключительным в мировом масштабе примером массового передвижения населения внутри государства [Попов, 1911, с. 249]. Строительство сибирской железной дороги явилось переломным моментом в переселенческом деле: с 1895 г. переселение начало интенсивно расти и достигло кульминации в 1908 г. [Там же, с. 255]. Как столь масштабное рассеяние русского народа в пределах своего государства – Российской империи – сказалось на этнической идентичности, каковы направления ее трансформации? Рискнем предположить, что переселения были одним из факторов не только заселения «Великой окраины», но и актуализации этнической идентичности переселенцев, появлением ее новых форм в обыденной жизни сельского населения данного периода.

Источниковую базу статьи образуют нормативно-правовые и нормативно-распорядительные документы разного происхождения, а также материалы делопроизводства губернских (курских и томских) учреждений. Выявленные нами архивные материалы позволяют раскрыть явные и скрытые причины переезда, структуры мигрирующих семейств, рефлексии русской/украинской идентичности в нестабильной ситуации массовых переселений в Сибирь, а также взаимоотношения сельского населения с официальными властями на территориях выхода и в местах прибытия. В ходе исследования использовались материалы архивов, находящихся как в азиатской, так и европейской части России – местах исхода южных русских. В Государственном архиве Курской обл. (ГАКО) было проработано 43 дела, в Государственном архиве Томской обл. (ГАТО) – 40, в государственном архиве г. Анжеро-Судженска Кемеровской обл. – 51 дело. Привлечена краеведческая литература, в т.ч. дореволюционные издания, из фондов научных библиотек городов Курска, Старого Оскола, Суджи Курской обл.

Методологическую основу исследования составили историко-этнографический и историко-ситуативный подходы. В качестве аналитического метода использовался контент-анализ текстов архивных источников. Мы придерживаемся мнения, что изучение характера и мотивов колонизационных движений позволяет по-новому рассмотреть природу этнокультурных образований, механизмы межэтнических отношений. В этой связи представляется важным положение о том, что для русской культуры характерен принцип взаимодополнительно сти культур – мобильности и укорененности, т.е. такое сочетание, которое ориентирует человека и на любовь к малой родине, и на свободную идентификацию, т.е. не противоречит пространственной мобильности [Крылов, 2009, с. 276].

При работе с материалами, касающимися южнорусских переселенцев, важно учитывать, что это население не было однородным в этнокультурном плане, т.к. в разные исторические периоды южные степи заселялись русскими и нерусскими выходцами из Северо-Восточной Руси, Речи Посполитой и пр. С отдаленных времен южные территории России (бывш. Орловская, Воронежская, Курская губ.) являлись ареной столкновения восточных славян и кочевников (хазары, печенеги, половцы, татары) и были известны под названием «дикое поле». В конце XV в. из-за ли- товского рубежа сюда приходили с целыми вотчинами князья Воротынские, Одоевские, Бельские. Позднее ядро степных поселенцев составляли служилые люди, во второй половине XVI в. на службу к московскому государю пришли казаки [Багалей, 1887, c. 140]. В XVI–XVII вв. в процессе борьбы Московского государства с набегами кочевников происходило вторичное заселение «дикого поля», в ходе чего складывались этнографические особенности населения. Среди переселенцев было много беглых – крестьян с территорий будущих Тульской, Московской, Калужской, Костромской, Владимирской губ. – и селян, спасающихся от «литовского разорения» [Чижикова, 1998, с. 31, 32]. Одновременно с вольными переселениями шло правительственное заселение этих земель: сюда на военную службу направляли выходцев из Литвы [Багалей, 1887, c. 369]. В формировании этнокультурного состава населения Южной Руси, помимо служилых людей (однодворцы), вольных «ходоков» и крепостных крестьян, переселенных из других мест, принимали участие и уцелевшие со времен татарских набегов жители поселков, находившихся в стороне от татарских шляхов, в лесных районах, и поэтому не подвергшихся разрушению [Там же, c. 201–237]. По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Курской губ. русские составляли 77,29 %, украинцы – 22,26 % [Чижикова, 1998, с. 34].

Обратимся к анализу архивных данных о группах и отдельных семействах курских переселенцев, которые по численности в начале ХХ в. превосходили многих других «искателей лучшей жизни» в Сибири.

Переселение из Курской губернии

В 1860–1870-е гг., согласно материалам «Курского губернского по крестьянским делам присутствия» (ГАКО. Ф. 68. Оп. 1. Т. 1. Л. 41, 150, 151 и пр.; Т. 2. Л. 40, 76, 168 и пр.), переселения из Южной России в Сибирь не были популярны. В это время крестьяне, в т.ч. однодворцы*, чаще всего подавали прошения на переезды в близ расположенные Астраханскую, Екатеринославскую, Орловскую, Полтавскую, Ставропольскую, Харьковскую губ. В европейской части страны перед крестьянскими хозяйствами остро стоял вопрос малоземелья, но возможность его решения за счет освоения сибирских территорий не обсуждалась (ГАКО. Ф. 68. Оп. 1. Т. 1. Л. 41, 150, 151, 155, 341 и пр.; Т. 2. Л. 40, 76, 168, 294, 297 и пр.). Сохранился Список государственных крестьян Тимской округи

*Однодворцы – сословие военизированных землевладельцев, существовавшее на юго-восточных рубежах Русского государства. Право владения землей называлось «четвертным владением».

и сел Вязовое, Чуево и д. Уколова Старооскольского у., выказавших в 1861 г. желание переселиться в Западную Сибирь (ГАКО. Ф. 68. Оп. 1. Т. 1. Л. 41). Имеются немногочисленные материалы о переселении временнообязанных крестьян*, например П.Г. Жидовцева, П.Н. Мозгового из Грайворонского у. и пр. (ГАКО. Ф. 68. Оп. 1. Т. 1. Л. 411). Единичны упоминания о ссылках крестьян в Сибирь по решению сельских обществ, например, «дворовой» (домашней прислуги) щигровского помещика П.А. Юдина А. Пауковой «за дурное поведение» (1861–1863 гг.) (Там же. Л. 41). Среди разного рода прошений встречаются документы о желавших вернуться обратно, при этом упоминаются Тобольская и Енисейская губ.

Совершенно иное представление создают архивные материалы 1880–1890-х гг. – многочисленные дела и списки лиц, желавших переселиться в Сибирь. К концу 1890-х гг. во всех городах Курской губ. – Курске, Белгороде, Дмитриеве, Путивле – и особенно в уездах отмечался прирост населения, причем как официально православных, так и старообрядцев (Курский, Белгородский у., Короче, Мирополье, Фатеже, Щиграх и пр.) [О движении населения…, 1904, с. 68]. Неслучайно, что именно в это время обострился вопрос о земле: ее не хватало не только для семейных разделов, но и для обеспечения неразделенных семей (т.е. родителей и подросших детей), о чем свидетельствуют многочисленные дела, связанные с возникавшими по этому поводу спорами (ГАКО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 8608, 3913).

Переезд планировали крестьяне южных уездов Курской губ. – Белгородского, Новооскольского, Суд-жанского, Тимского (рис. 1). Согласно данным о переселенческом движении в губернии за 1899 г., среди отправившихся в Сибирь преобладали жители Тимского у. (1 165 душ обоего пола (д.о.п.)), причем почти все они переехали в Томскую губ. (число вернувшихся незначительно). Крестьяне Старооскольского, Путивльского и Курского у. также заселились в основном в Томскую губ. На этом фоне выделялись выходцы из Суджанского у.: они отправились в Томскую губ., но многие вернулись в места исхода. Выехавшие из Новооскольского у. 1 042 д.о.п. примерно в равных долях заселились в Енисейской и Томской губ. Выходцы из Рыльского у. отдали предпочтение Енисейскому краю [Там же, с. 78].

Среди заявителей на переезд преобладали государственные крестьяне . Хотя в стране проводилась политика массового переселения жителей Европейской России в Сибирь, шла аграрная реформа П.А. Столыпина, местные власти выдавали разрешение на пе-

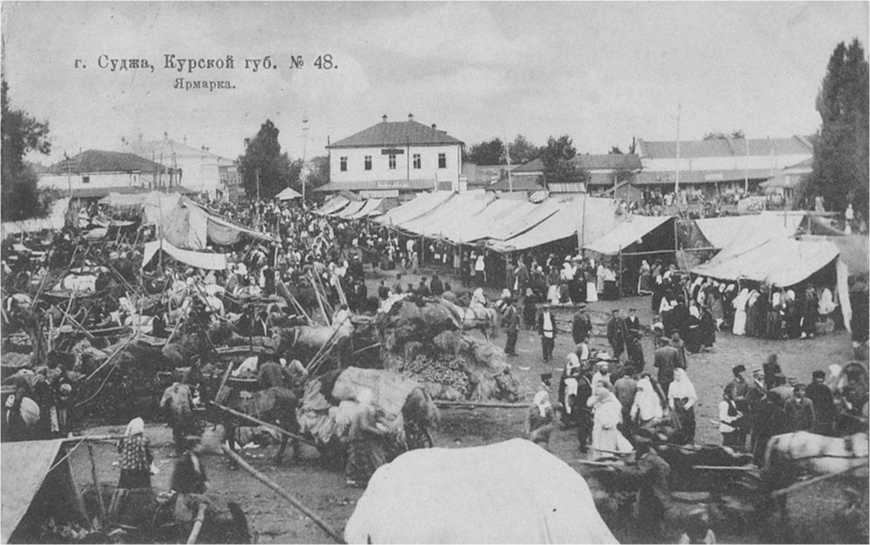

Рис. 1. Ярмарка в г. Суджа Курской губ. Открытка (.

реезд в другие районы Российской империи далеко не всем желающим. В 1887–1889 гг. 3 из 12 семейств, подававших заявления на выезд из с. Великая Рыбица Миропольской вол. Суджанского у. (далее указываются только волости Суджанского у.), получили отказ, видимо, по причине того, что имели земельные наделы, достаточные для жизнеобеспечения семей на родине (6, 3 и 9 дес. соответственно) (ГАКО. Ф. 68. Оп. 2. Д. 3672. Л. 7, 25, 78–83). Государственным крестьянам Г.А. Голентовскому, С.А. Голентовскому, С.В. Голентовскому, А.Р. Голентовскому (д. Фанасьев-ка Уланковской вол.) просьбу «не уважили» (Там же. Л. 113–115). Прошения на выезд подавали 15 семейств из д. Вишнева Беловской вол., но почти половине из них было отказано по необъясненным причинам (Там же. Л. 19, 66–70).

Сохранились документы с просьбой о переезде государственных крестьян д. Суходол Беловской вол. (Там же. Л. 116–119). Была удовлетворена просьба вдовца Ивана Егоровича Костина, проживавшего в с. Кривицкие Буды Черно-Олешанской вол. вместе с шестью детьми, женами двух старших сыновей и двумя внуками, всего 11 чел., которые имели 5 дес. земли (Там же. Л. 120–121).

Из крестьян, в т.ч. старообрядцев, слободы Зап-селье Миропольской вол. подали прошение на выезд: В.В. Логвин, И.С. Светличный, Я.С. Роенко, С.Я. Щербина, И.С. Роенко, Ф.П. Михайличенко, И.Г. Марни-ченко, П.М. Каменко, И.А. Плескачев, В.К. Поддубный, временнообязанный крестьянин К.П. Галайка

(Там же. Л. 20, 21, 71об.–74). Из 11 семейств отказ получила только семья П.М. Каменко с двумя малыми детьми и 4 дес. земли. В число подававших заявки крестьян д. Толстый-Луг Дарьинской вол., вероятно, тоже входили старообрядцы, если принять во внимание имена: Луппа Иванов Пуговкин, Моисей Михайлов Жерелов, Евстратий Тимофеев Ляхов, Иван Иванов Василицкий, Пантилимон Павлов Ткачев, Леонтий Савельев Шестериков (солдат), Яков Платонов Новиков, Яков Алексеев Шестериков (Там же. Л. 88– 91). Из 13 прошений о переезде были удовлетворены только 6, в т.ч. прошение солдата и его семьи, владевших 4 дес. земли.

Подавали заявки на переселение и бывшие крепостные крестьяне , например помещика Михаила Колминова (д. Васильевка Миропольской вол.) (Там же. Л. 75–77). Все получили положительные ответы. Среди желавших покинуть место жительства указаны бывшие крестьяне помещика Корогодова Сергея Динисова из с. Ивановка-Рубанщины Замо-стянской вол. (Там же. Л. 26, 63об.–64). Пожелали переселиться бывшие крепостные крестьяне помещицы Маркизы Терции: семьи Г.Г. Сурженко, Я.З. Дехтяре-ва, И.Е. Шевченкова (х. Княжий Замостянской вол.) (Там же. Л. 84–85). Всем им было отказано по необъ-ясненным причинам.

Сохранился отдельный список бывших «дворовых» из разных селений Уланковской, Ржавской и Мало Локнянской вол. Суджанского у., ходатайствовавших о переселении их в Томскую губ. Пода- ли прошение бывшие дворовые помещика поручика Ивана Николаевича Зеленина (Там же. Л. 24). Их имущество включало, как правило, избу с постройками, овец, иногда корову. Лошадей выходцы из дворовых не имели (Там же. Л. 57об.–58).

Для переселения в Сибирь требовалось не только подать заявление, но и предоставить сведения о недоимках, средствах, вырученных от продажи имущества заявителей и пр. (ГАКО. Ф. 68. Оп. 2. Д. 4971. Л. 155). Сохранилась датированная 1871 г. жалоба унтер-офицера В.Ф. Гражданкина на Рагозецкое волостное правление, запрещавшее переселение его родственников – крестьян с. Репец Тимского у. – в Томскую губ. (ГАКО. Ф. 68. Оп. 1. Т. 1. Л. 297). При принятии решений о переселении комиссия учитывала, вероятно, размеры земельного надела на душу (члена семьи), хотя и этот показатель не был определяющим. Крестьяне обращались к курскому губернатору с просьбой как можно быстрее дать ответ на прошение о переселении, поданное год назад в Томскую губ., «дабы мы не бедствовали с семействами и не оставались без пропитания» (ГАКО. Ф. 68. Оп. 2. Д. 3672. Л. 7–7об.).

По данным за 1890 г. «о числящихся на крестьянах Белгородского уезда Муромской волости (ныне Белгородская обл. – Авт. ), ходатайствующих о переселении в Томскую губ., недоимках, времени их накопления и о средствах просителей» (ГАКО. Ф. 68. Оп. 2. Д. 4971. Л. 1), недоимок было немного – в основном копейки земских сборов. Денежные средства, которые должны были быть вручены просителям от продажи их имущества, составляли от 50–60 до 500–600 руб.

В архивных материалах нашли отражение явные и скрытые причины переселения курских крестьян в далекую Сибирь, данные о составе семейств «искателей счастья» и др. В ГАКО хранится много обращений к «Го сподину Непременному Члену Белгородского уездного по крестьянским делам присутствия Курской губернии» за 1890 г. от крестьян по поводу «разрешения переселения в Томскую губернию и законном содействии» (Там же. Л. 3–26). Например, крестьяне Масловы – Петр Андреев, Петр Никифоров и Иван Михайлов (в составе группы из 48 семей) – писали о желании переехать тремя семьями «в количестве 9 человек мужеского пола и 13 человек женского пола на земли Кабинета Его величества, находящиеся в округах Барнаульском, Бийском и Кузнецком… в котором из них окажется свободная земля» (Там же. Л. 3). Отчества у переселенцев Масловых разные – видимо, собирались переезжать не родные братья, а родственники разной степени родства или однофамильцы. Все 48 семей указывают одинаковые причины переселения: «земли имеем самое малое количество, посторонние заработки по многолюдству стеснительны и скудны». Однако многие из числа означенных в этом списке людей впоследствии отказа- лись от переселения (Там же. Л. 93, 94, 90, 105, 106, 107). Сохранилась отступная 1891 г. от крестьян приведенного выше списка: «…все мы единогласно отзываемся, что перечисляться в означенную губернию за недостатком средств мы вовсе не желаем и покорнейше про сим Правительство ходатайству нашему о переселении не придавать никакого значения, в чем и подписуемся: Масловы, Земляченко, Гащенко, Без-бенко, Трофимов, Лозин, Ищенко, Данилов, Даньшин» (Там же. Л. 108). В деле нет сведений о том, обращались ли эти крестьяне еще раз за разрешением о переселении в Сибирь. Обращает на себя внимание то, что в списках на отъезд указаны русифицированные фамилии крестьян (например, Гащенко стал Гащенковым, Ищенко – Ищенковым и пр.), но в документах с отказом от переезда приведены прежние украинские фамилии.

Прошения о переселении в Сибирь по ступали от крестьян с. Архангельского Белгородского у. Муромской вол. – Стефана Иванова Земляченко, Никиты Семенова Сухоиванова, Федора Максимова Землячен-ка, Сергия Иванова Гащенкова и др. Во всех обращениях текст был составлен единообразно: «Мы вышеупомянутые крестьяне в составе двенадцати семейств 37 человек мужского пола и 30 женского пола имеем желание переселиться в Томскую губернию на принадлежащие земли Кабинету Его Величества, находящиеся в округах Барнаульском, Бийском и Кузнецком, то есть в котором из оных окажется свободным под поселение. Причем обязуемся за полученную нами Землю уплачивать все повинности согласно существующего Закона. При этом объясняем, что мы крестьяне от нашего землевладельца Графа Гендрикова получили в дар земли по 22 и 1/2 сажня на каждую ревизскую душу… По изложенным причинам, а именно крайнего недостатка земли, скудных заработков, по многолюдству и стеснительного населения, неудобного для ведения хозяйства, Мы все покорнейше просим Ваше Высокородие сделать распоряжение о законном содействии в разрешении нам, на перечисление нас в Томскую губернию…» (Там же. Л. 4–4об.). Аналогичные прошения, написанные как под копирку, поступали и от других крестьян.

О переселении в Томскую губ. ходатайствовали жители многих других мест Белогорского у. Муромской вол. – д. Нелидовки (часто упоминаются фамилии Клеоповы, Щербаковы, Годуевы, Лазаревы, Кудрявцевы, Марковы, Шуваевы и пр.), с. Мазикина (Писаревы, Шараповы, Шляховы, Растворцевы, Ма-зикины), с. Шляхова (Шляховы, Ореховы, Казьмины), с. Мелихова (Лазаревы, Гридчины, Подпориновы, Уваровы), с. Шеина (Шеины, Лазаревы, Мерзликины, Огурцовы), с. Дальнего Игумнова (Шеханины, Пановы, Рыжиковы, Морозовы, Шумовы) и пр. (Там же. Л. 10–13). Как видим, в указанных селах подава- ли заявления в основном лица с русскими фамилиями с окончанием на -ов. В слободе Новая Таволжанка Белгородского у. Шебекинской вол. подали документы о переселении семьи с украинскими фамилиями – Щелкун, Куценко, Геращенко, Шелест, Шейка, Колен-ко, Каблучка, Смык, Дзюба (?) и пр. (Там же. Л. 27). Судя по фамилиям, в число желавших переселяться из Курской губ. входило немало украинцев. Однако, как отмечалось выше, ситуация не была столь однозначной. Например, житель д. Старая Таволжанка, первоначально указанный как Смык, впоследствии стал записываться по русской традиции Смыковым (Там же. Л. 29, 49), Овчаренко из с. Чураева позднее оказался записанным как Овчаренков, «бегающий» характер показывают также фамилии Никитченко(в), Богльченко(в), Данильченко(в), Фурс – Фурс(ов) и пр. (Там же. Л. 27, 29об., 36, 37, 39, 40, 41, 42).

В 1889 г. о желании сменить место жительства заявляли большие группы крестьян Белгородского у.: сельца Титовка Шебекинской вол. – 13 семейств (43 м.п. и 39 ж.п.), слободы Безлюдовки – 83 семейства (225 м.п. и 210 ж.п.) и т.д. Стремились уехать также жители Сабынинской вол. – хутора Раевка (Денисов, Тимофеев – 10 д.о.п., Гаманченков – 8 д.о.п.), хутора Ольховатого (Емельян Иванов Лукин – 7 д.о.п.), хутора Знаменского (Семен Казьмин Кирзунов – 6 д.о.п.), с. Безсоновка Безсоновской вол. (Ковалев, Соловьев, Власов, Прядкин, Безпятов, Селезнев, Шевченко и пр.), с. Игуменка Старогородской вол. и пр. (Там же. Л. 37, 54, 56, 58, 71, 72).

Индивидуальные прошения шли, как правило, от многодетных семейств, имевших подросших сыновей и при этом обладавших крайне малыми наделами земли. В качестве примера приведем фрагмент обращения И.Д. Тимофеева: «…прошение на имя Его Превосходительства Господина Курского губернатора от семьи Иоанна Денисова Тимофеева. Семейство мое состоит: я, проситель, Иоанн Денисов Тимофеев 45-ти лет, жена Евдокия Лукьянова 42-х лет, дети сыновья Роман 23-х лет, Иоанн 21-го года, Семен 18-ти лет, Прокофий 4-х лет, Афанасий 1/2 года, дочери Анна 8-ми лет, Мария 6-ти лет, Романа жена Екатерина Федорова 20-ти лет, всего о.п. 10 душ. Имели землю в количестве 2 и 3/4 дес. душевого права земли» (Там же. Л. 73). По причине «малоземелья» подал прошение житель хутора Знаменского Кирза-нов – отец трех взрослых сыновей: «…я, проситель, 60 лет, жена Марфа Васильева, 55 лет, сыновья Стефан 21 г., Федор 19 лет, Павел 16 лет. Стефана жена Александра Никифорова, 20 лет, всего 6 д.о.п. Имели земли 1 и 1/10 десятины» (Там же. Л. 76). Однако, как следует из некоторых документов, мотивом к переезду могло быть желание не только упрочить свое материальное положение, но и уберечь своих сыновей от воинской службы.

Обратимся к рассмотрению предварительных этапов подготовки к переселению. Сохранилась переписка между курским губернатором и управляющим государственными имуществами в Западной Сибири, из которой следует, что к вопросу переселения на местах подходили серьезно и ответственно. В 1891 г. на имя курского губернатора из Томской губ. поступило письмо следующего содержания: «За министра государственных имуще ств Товарищ Министра Статс-Секретарь Вишняков, на разрешение которого сообщено было представление вашего превосходительства от 21 июля сего года за № 6601, предложил мне отвести в пользование 315 семейств крестьян Белгородского уезда Курской губернии казенную землю из предназначенных и годных для того участков Томской губернии (28.01.1891 г., г. Омск)». Высказывалась настоятельная просьба предоставить именные списки означенных переселенцев с указанием места их приписки, наличного числа душ мужского пола в их семействах, а также «к какому разряду сельских обывателей они принадлежали на родине, то есть бывшие ли они помещичьи или государственные крестьяне» (Там же. Л. 79–79об.). В письме сообщалось также об отводимых землях и необходимости регистрации: «К этому считаю необходимым присовокупить, что для водворения памянутых переселенцев назначены казенные участки в Баимской волости Мариинского округа Томской губернии и что по прибытию в Мариинский округ переселенцы должны обратиться к находящемуся там к старшему производителю работ Надворному Советнику Розинову» (Там же. Л. 79об.). Далее выражалась просьба о том, чтобы «выдаваемые переселенцам выходные свидетельства сохранялись ими до прибытия на места водворения и вручались лишь тому чиновнику переселенческого отряда…» (Там же. Л. 79об.). С открытием навигации по рекам Сибири во второй половине мая 1891 г. планировалось отправить переселенцев с первым пароходом от Тюмени до Томска или же сухопутно от Тюмени по большому Сибирскому тракту через Томск до Ма-риинска, находящегося поблизости от Баимской волости (Там же. Л. 79об.).

Выданное свидетельство на право переселения ограничивало крестьян по сроками выезда. Это позволяло властям регулировать миграционные потоки, чтобы избежать излишних наплывов населения. Что касается свидетельств на выезд, то время их использования было также ограничено. В распоряжении курского губернатора указывалось: «кто не использует свое проходное свидетельство в течение 2-х месяцев со дня выдачи, то оное будет отобрано» (Там же. Л. 81).

Из приведенных документов видно, что иногда «куряне» отказывались от переселения. Как объясня- ли принятие такого решения крестьяне, они не сразу поняли, что им предстояло переселяться за свой счет. Приведем типичное письмо с обоснованием отказа в Шебекинское волостное правление: «…в настоящее время переселяться в ту губернию, а также принять разрешение на переселение вовсе не желаем, потому что переселение разрешено нам не за счет казны, как мы это предполагали, а на собственные средства с одним лишь удешевленным проездом по железной дороге, в чем и подписуемся. 12.02.1891 г.» (Там же. Л. 109–120).

Тем не менее, в дальний путь отправлялись довольно большие группы, о чем сообщалось в донесениях начальству. Приведем сообщение о выходе семей из родных мест Белгородчины: «…16 числа сего мая месяца выбыли с места родины переселенцы для водворения на казенных землях Томской губернии Мариинского округа Баимской волости, согласно полученного разрешения Министерства Внутренних Дел крестьяне слободы Новой Таволжанки Шебекинской волости Белгородского уезда в числах 21 семейства, а именно: Федор Иванов Непорожний, Никита Алексеев Коленко, Алексей Иванов Коленко, Козьма Петров Дзюба, Иван Козьмин Шевкун, Федор Дмитриев Фурса, Сидор Федоров Каблучка и пр.» (Там же. Л. 121).

На новые земли отправлялись родители со взрослыми, а также малолетними и новорожденными детьми, одно-, двух- и трехпоколенные семьи. Однако, согласно архивным документам, не все переселенцы доезжали до мест назначения. Сохранились бланки МВД с обращением земского начальника в Курское губернское присутствие: «…имею честь предоставить два проходных свидетельства за №№ 413 и 417, отобранные от переселенцев крестьян слободы Новой Таволжанки Белгородского уезда Федора Дмитриева Фурсы и Антона Алексеева Смык, как не воспользовавшихся правом переселения – возвратившихся с пути обратно на родину за неимением средств для следования к месту переселения. Земский начальник, подпись. 11.06.1891 г.» (Там же. Л. 125).

По имеющимся материалам трудно судить, действительно ли доезжали крестьяне списочным составом в Томскую губ. или нет; для этого необходимо провести анализ документов уже на местах – в архивах Томской обл.

Переселение «курян»

Курская губ. занимала в переселенческом движении в 1885–1889 гг. первое место: выехавшие из нее составляли 43 % от общей численности переселенцев, в 1890–1894 гг. – второе (14 %) после Полтавской губ., в 1895–1899 гг. – третье (7 %), в 1900–1904 гг. пере- местилась на пятое (6 %) [Переселение в Сибирь…, 1906, с. 15]. Согласно данным Переселенческого управления, в 1896–1914 гг. из Курской губ. выехали 279 695 д.о.п. переселенцев и ходоков, из которых «проследовало в обратном направлении», т.е. вернулись, 67 948 чел. [Итоги переселенческого движения…, 1916, с. 2]. У большинства курских крестьян процесс переселения включал два этапа: первый – проезд в Томскую губ. на переселенческий пункт, второй – по прошествии двух лет и более – обоснование в селениях к югу от этого района, главным образом в Алтайском горном окр. (рис. 2, 3).

Прибытие «курян» на сибирские земли получило отражение в ряде названий населенных пунктов и целых районов Западной Сибири, например, Суд-женский у. Томской губ., пос. Курский Баганско-го р-на Новосибирской обл., д. Курск Кулундинско-го р-на Алтайского края и пр. Сохранились семейные предания о «курянах» как основателях новых населенных пунктов. Много таких историй нам удалось услышать в деревнях Алексеевка, Парфеново и др. в Топчихинском р-не Алтайского края [Семенова, 2010] (Полевые материалы автора (ПМА), 2015). В сохранившихся в ГАТО «Итоговых поселенных и поволостных карточках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916–1917 гг.» разных волостей Томской губ. в списках переселенцев Томского у. Судженской вол.* даны, к сожалению, только общие сведения о переселенцах без указания мест выхода (ГАТО. Ф. 239. Оп. 17. № 4, 8 и пр.). Полевые экспедиционные исследования в д. Суджанка Яйского р-на Кемеровской обл. не выявили потомков курских переселенцев, о них напоминает только название улицы – «Курский край» (ПМА, 2016). Возможно, в прошедший период южные переселенцы сменили сельское место жительства на городское, подрядились на работы в шахты, о чем свидетельствуют некоторые личные карточки 1940 г. работников, хранящиеся в архиве г. Анжеро-Судженска (Городской архив г. Анжеро-Судженска Кемеровской обл. (ГААС). Ф. 69. Оп. 2. Т 27. Л. 37 и др.).

Приведем некоторые примеры переселений в конце XIX – начале ХХ в. По данным А.А. и Н.А. Вагановых, курские переселенцы прибыли в начале 1880-х гг. в Бурлинскую вол. Барнаульского у.** из Стаканов-ской, Краснополянской, Покровской, Хохловской, Никольской вол. Щигровского у., Афанасьево-Похонской, Успенской вол. Тимского у. и Среде-Опоченской вол. Старооскольского у. Расположенная по соседству Ор-динская вол. Барнаульского у.*** пополнилась «курянами» из Стакановской, Никольской, Верхдоймен-

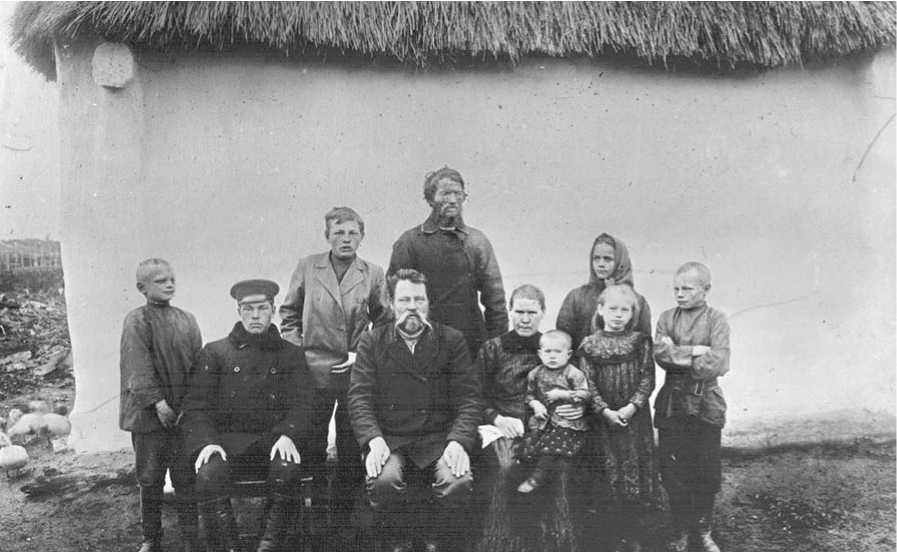

Рис. 2. Южнорусский переселенец (справа в верхнем ряду) с сибирскими крестьянами. Фото М.А. Круковского .

1912 г. Архив МАЭ.

Рис. 3. Переселенцы из Курской губ. Фото М.А. Круковского . 1911–1913 гг. Архив МАЭ.

ской вол. Щигровского у.; в Легостаевскую вол. Барнаульского у.* заселились выходцы из Котовской и Барановской вол. Старооскольского у. [1882, с. 19, 68,

103]. Приехавшие в 1897–1907 гг. в д. Карасево Гонда-тьевской вол. Томского у.* крестьяне из Курской губ. на момент сельскохозяйственной переписи составля- ли примерно половину населения – 45 из 100 домохозяйств (д/х) (ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 117. № 24) [Фурсова, 2003, с. 100]. Семьи переселенцев из Курской, Орловской, Тамбовской губ. в 1907–1914 гг. основали пос. Совиновский, Сухиновский Гондатьевской вол. Томского у. (Там же, № 49, 50*) [Там же, с. 98].

Прибывшие в с. Фунтики Барнаульского у. Барнаульской губ.** переселенцы образовали отдельный поселок Макарьевский (д. Макарьевка). В Мака-рьевском преобладали выходцы из Киевской (23 д/х) и Курской (11 д/х) губ., в начале ХХ в. их соседями были единичные выходцы из Пермской (4 д/х), Воронежской (3 д/х), Тамбовской (3 д/х) губ. и пр. (Там же. № 3). В недалеко расположенном от Макарьевки Обществе Никольское Алексеевской вол. Барнаульского у. (385 д/х) больше всего было курских переселенцев, меньше – орловских, тульских и черниговских (Там же. № 4).

Современные жители переселенческих поселков, заселков и выселков сохраняют свои истории основания, с одной стороны, похожие одна на другую, т.к. они складывались в едином русле общественных, политических и культурных процессов своего времени, с другой – специфичные, обусловленные конкретными ситуациями и обстоятельствами. Например, «куряне» выбрали для поселения считавшееся старожильческим с. Вознесенское Покровской вол. Барнаульского у. В 1888 г. сюда прибыли ок. 25 семейств из Обоянского у. Курской губ., им было разрешено поселиться на даче этого селения. Новый переселенческий поселок назвали Малиновым Логом [Швецов, 1899, с. 17]. Постоянно увеличивавшийся в размерах поселок беспокоил старожилов и из-за споров и судов был разрушен по решению администрации. Одна часть «курян» переселилась в с. Вознесенское (в него прибыли также выходцы из Суджанской вол. Курской губ.), другая – разошлась по соседним деревням.

Заселок Родина Покровской вол. основали в 1891 г. 15 семей кре стьян Грайворонского у. Курской губ. [Швецов, 1899, с. 51]. В большинстве своем «куряне» были недовольны этим местом и разошлись на зиму по другим деревням, в заселке осталось только четыре семьи Белевцевых. Летом 1892 г., когда в соседний поселок Ярославцев Лог прибыла большая партия полтавских крестьян (104 семьи), «куряне» предложили им объединиться в заселке Родина. Через год к ним присоединились еще 15 семей черниговцев и 5 семей харьковчан.

Недалеко от г. Барнаула курскими и харьковскими переселенцами были о снованы Чудские Пруды и Абрамова Дубрава Касмалинской вол. Барнаульского у., как указано С.П. Швецовым, в Петров день

[1899, c. 64]. Поселок Утичье Карасукской вол. Барнаульского у. также был основан в 1888 г. курскими переселенцами – двумя семьями из Обоянско-го у. Крестьяне ехали по разрешительному свидетельству в Мариинский окр., но уже в пути, приняв во внимание рассказы и рекомендации местных старожилов, изменили свой маршрут. Место у оз. Утичье им понравилось, и в следующем году сюда прибыло более 20 курских семей, а позже – переселенцы из Курской, Тамбовской, Полтавской, Харьковской губ. [Там же, c. 75, 76].

Курские поселенцы подселялись в уже существовавшие селения. Например, в пос. Михайловский Лянинской вол. Барнаульского у., который в 1888 г. основали 30 семей из Полтавской губ., в 1890-е гг. приехали 90 семей из Курской губ. (Новоскольского, Карочанского, Путивльского у.), 80 семей из Саратовской губ. и впоследствии еще 20 семей полтавских (Переяславского у.), 5 семей черниговских переселенцев [Там же, c. 132].

Выводы

Материалы, отложившиеся в архивах регионов – мест выхода переселенцев, интересны тем, что раскрывают атмосферу в пореформенной деревне на юге России, явные и скрытые причины переселений, структуру, социальный и этнокультурный состав населения, готового к миграции в Сибирь. Как следует из документов ГАКО, не всем крестьянам, подавшим прошение, предоставлялось разрешение на переезд; причинами отказа могли быть плохое материальное положение или, наоборот, достаточность земельного надела на прародине.

Во многих случаях переселялись большесемейными коллективами со взрослыми и малыми, даже с новорожденными детьми, братьями и сестрами, племянниками и т.д. Судя по составу семей, люди престарелого возраста не планировали переезд, согласно документам, самыми пожилыми были члены семейств 60–65 лет. По воспоминаниям потомков переселенцев, пожилые члены семьи с большим трудом адаптировались к жизни на новом месте и «из-за тоски» возвращались в родные места. Очевидно, что в Сибирь устремились не совсем обездоленные представители сельского населения южных окраин России – середняки, в семейных коллективах которых было несколько сыновей. Как следует из некоторых документов, к переезду, вероятно, подталкивало желание глав семейств помочь своим сыновьям избежать воинской службы, это можно считать скрытым мотивом миграции.

Прибывшие в Сибирь «куряне», как и другие южнорусские переселенцы, были носителями не только своей региональной, «курской» («курские соловьи»), идентичности, но и общерусской, а также конкретных этнокультурных, локальных и сословных идентичностей (старообрядцы, казаки, саяны и пр.), чем, вероятно, можно объяснить бытование многих народных коллективных прозвищ в среде курских крестьян на материнской территории и в Сибири [Занозина, Ларина, 2004, c. 35]. В Сибирь прибыли, согласно документам, представленным в ГАКО, переселенцы в основном из южных районов Курской губ. – Тимского, Старооскольского, Новооскольского у. и пр. Переезжавшие в Сибирь южнорусские и украинские крестьяне часто изменяли свои фамилии, прибавляя к ним окончание -ов, видимо, в надежде быстрее русифицироваться и, таким образом, адаптироваться. Сопровождались ли такие действия сменой идентичностей? Такая ситуационная идентичность была присуща людям, у которых смена (внешняя) идентичности не составляла труда, по дифференциальным характеристикам своей культуры они занимали промежуточное положение между южнорусскими и украинцами.

На территории Барнаульского у., как и в других местах на юге Западной Сибири, курские крестьяне начинали свою сибирскую историю вместе с другими южными русскими, но особенно часто с полтавчанами, киевлянами и пр. Совместное общежительство с украинским населением полностью соответствовало прежней ситуации на исторической прародине, т.н. культуре укорененности [Чижикова, 1988, с. 24]. В случаях, когда мигрантов подселяли к старожилам, нередко возникали кризисные отношения, хотя в 1916 г. уже были нередки браки старожилов и переселенцев (как правило, девушка из старожильческой семьи, юноша – переселенец). Наиболее ярким примером этого является появление семей из представителей «курян» и томичей, киевлян и томичей. Впоследствии это обстоятельство сыграло решающую роль в формировании сибирских (локальных и региональных) вариантов южнорусской культуры [Фурсова, 2016, с. 550]. Вместе с тем курские переселенцы, приехавшие группами семейств примерно из одних мест и даже населенных пунктов, были носителями конкретных этнокультурных традиций, которые не предполагали взаимонеприятия с соседями украинского происхождения. Все это в будущем стало причиной того, что «южаки» вследствие процессов аккультурации «растворились» среди русских старожилов и украинских переселенцев.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-28-00865.

Список литературы Южнорусские переселенцы Западной Сибири конца XIX - начала XX века по архивным документам и материалам экспедиций

- Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. – М., 1887. – 614 с.

- Ваганов А.А., Ваганов Н.А. Хозяйственно-статистическое описание крестьянских волостей Алтайского округа. – [Б.м., б.и.], 1882. – 305 л.

- Занозина Л.О., Ларина Л.И. Архаичные коллективные прозвища курских крестьян // Этнография Центрального Черноземья России. – Воронеж: Истоки, 2004. – С. 35–39.

- Итоги переселенческого движения за время с 1910 по 1914 г. (включительно) / сост. Н. Турчанинов, А. Домрачев. – Пг.: Изд. Переселенч. упр., 1916. – 81 с.

- Крылов М.П. Региональная идентичность населения Европейской России // Вестн. Российской академии наук. – 2009. – Т. 79, № 3. – С. 266–277.

- О движении населения в Курской губернии за 1899 год // Курский сборник с путеводителем по городу Курску и планом города. – Курск: Изд. Кур. губ. стат. комитета, 1904. – С. 68–79.

- Переселение в Сибирь. Прямое и обратное движение переселенцев семейных, одиноких, на заработки и ходоков. – СПб.: Изд. Переселенч. упр., 1906. – Вып. XVIII. – 81 с.

- Попов И.И. Переселение крестьян и землеустройство Сибири // Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. – М., 1911. – Т. IV. –С. 249–267.

- Семенова О.Н. Из истории основания старейших сел на территории Топчихинского района // Родная сторона. – Барнаул: Пять плюс, 2010. – С. 17–40.

- Фурсова Е.Ф. Этнокультурное взаимодействие восточнославянских старожилов и переселенцев Приобья, Барабы, Кулунды по материалам календарных обычаев // Проблемы изучения этнической культуры восточных славян Сибири XVII–ХХ вв. – Новосибирск: АГРО-СИБИРЬ, 2003. – С. 80–129.

- Фурсова Е.Ф. Взаимовлияния в свадебной обрядности у сибиряков курско-черниговского происхождения в первой трети ХХ века // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 550–552.

- Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры. – М.: Наука, 1988. – 256 с.

- Чижикова Л.Н. Этнокультурная история южнорусского населения // ЭО. – 1998. – № 5. – С. 27–44.

- Швецов С.П. Материалы по исследованию мест водворения переселенцев в Алтайском округе. – Барнаул: Б.и., 1899. – [8], 559 с. – (Результаты статистического исследования в 1894 г.; № 11, вып. II: Описание переселенческих поселков).