К 300-летию экспедиции Д. Г. Мессершмидта в Сибирь

Автор: Елаев Э.Н.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: События и даты

Статья в выпуске: 3-4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается первая в истории освоения Сибири и Дальнего Востока научная экспедиция под руководством немецкого натуралиста, врача Даниила Готлиба Мессершмидта (нем. Daniel Gottlieb Messerschmidt) — от ее начала в 1720 г. и до завершения в 1727 г. Весь маршрут ученого условно делится на енисейско-сибирский этап, посвященный первым археологическим раскопкам и ставший началом становления российской (сибирской) археологии, и забайкальский, который начался ровно 300 лет назад — в 1724 г. Территориальный охват поразителен — Хакасия, Западный Саян, Тува, Прибайкалье и Забайкалье. И хотя сохранилась только рукопись его 10-томного отчета, результаты экспедиции долго использовались другими учеными-путешественниками. Оценен вклад ученого в разные области естествознания.

Д. Г. Мессершмидт, первая сибирская экспедиция, Хакасия, Тува, Западный Саян, Прибайкалье, Забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148331474

IDR: 148331474 | УДК: 91:591.9(571.52) | DOI: 10.18101/2587-7143-2023-3-4-29-33

Текст научной статьи К 300-летию экспедиции Д. Г. Мессершмидта в Сибирь

Елаев Э. Н. К 300-летию экспедиции Д. Г. Мессершмидта в Сибирь // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2023. № 3–4. С. 29–33.

Даниил Готлиб Мессершмидт — немецкий медик и ботаник на русской службе из Данцинга ( совр. Гданьск, Польша), «талантливый рисовальщик, латинский поэт, филолог, знавший восточные языки и быстро научившийся говорить по-русски», основоположник российской (сибирской) археологии, «один из сподвижников Петра I по исследованию России», как определил его акад. В. И. Вернадский [1; 2; 3, с. 152; 159–160].

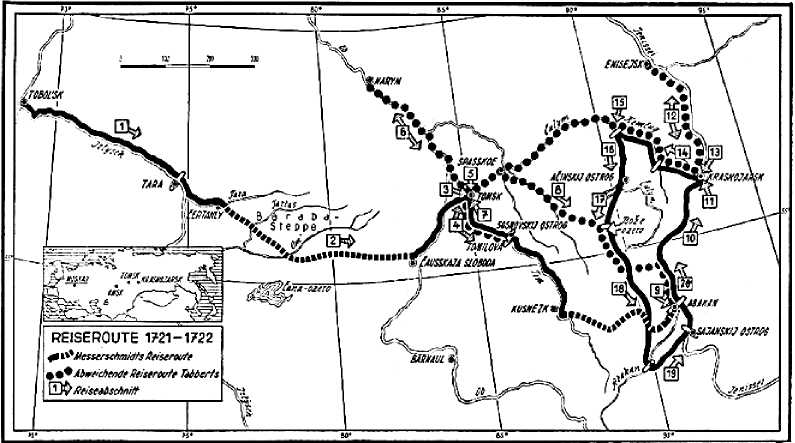

Началом экспедиции считается 1719 г., тем не менее, согласно распоряжению архиатра и президента Медицинской канцелярии И. Д. Блюментроста, официально первые маршруты начались только в 1720 г. (до этого были только путевые заметки) и завершились 27 марта 1727 г. (рис. 1 и табл.).

Забайкальский этап экспедиции начался в конце февраля 1724 г. — с перехода по льду Байкала и прибытия через Удинский острог в Селенгинск. Здесь Мессершмид-ту удалось пообщаться с Лоренцом Лангом1, шведским инженером на русской службе. В полевом журнале ученого в беседе с Л. Лангом упоминается обитание в то время на Гусином озере пеликанов и бакланов [4]. Общение ученых привело к тому, что маршрут экспедиции по Забайкалью более уточнился, наметились новые точки работы.

Рис. 1. Маршрут экспедиции Д. Г. Мессершмидта по территории Хакасии и Западного Саяна. Условные обозначения: сплошная черная линия — маршруты

Д. Г. Мессершмидта; точечный пунктир — маршруты Ф. И. Табберта

(URL:

Далее экспедиция вернулась в Удинск и направилась дальше на восток. 16 июня были посещены и описаны Арахлейские озера, в конце июня экспедиция прибыла в Читинский острог, а оттуда по рекам Ингода и Нерча путешественники добралась до Нерчинского острога. После этого Мессершмидт со своими людьми сплавился на плотах по рекам Шилка и Аргунь, 18 июля 1724 г. прибыли в Аргунск. Оттуда с заходом в Нерчинский Завод добрались до озера Далай-Нор. По реке Улдза добрались через местные озёра и водоразделы до реки Онон, а по ней проникли в Туранскую впадину, из которой выбрались по реке Тура в реку Ингода.

На зимовке в Читинском остроге 21 января 1725 г. Мессершмидт наблюдал сильное землетрясение: «21 января в 7 часов вечера при совершенно тихой погоде неожиданно началось довольно сильное землетрясение, которое потрясло весь острог. Я боялся, что мой дом, который был очень старый, развалится, так как балки трещали и всё, что висело на стенах комнаты, двигалось подобно часовому маятнику. Первые колебания земли продолжались около четверти часа, а в 7 часов 45 минут всё снова начало двигаться, но медленнее и не очень долго. На следующий день … обнаружил вокруг своего дома небольшие расщелины шириной с большой палец, лёд на реках Чите и Ингоде сильно потрескался».

За все это время было собрано уже так много разнообразных материалов для научных коллекций, что Мессершмидт решил отправляться в обратный путь (табл.).

Таблица

Маршрут экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1720–1727)

|

Даниил Готлиб Мессершмидт |

Сроки |

Следование |

|

15 ноября 1718 г. |

Указ Петра I о сибирской экспедиции под руководством Д. Г. Мессершмидта |

|

|

1719 г. (март — декабрь) |

Начало Сибирской экспедиции: Санкт-Петербург — Москва — Тобольск |

|

|

25 декабря 1719 г. |

Получение письма от И. Д. Блюментроста о расширении программы исследований (зоология и минералогия) |

|

|

1720 г. (26 июля — 30 декабря) |

Первая экспедиция: Тобольск — вверх по реке Тобол и по реке Исеть — Тобольск (зимовка) |

|

|

27 февраля 1721 г. |

Указ губернатора Сибири А. М. Черкасского о включении в состав экспедиции ссыльных шведских офицеров И. Ф. Табберта (фон Страленберг), Даниила Капелля и Карла Густава Шульмана |

|

|

1721 г. (март — декабрь) |

Тобольск — Томск — Кузнецк — Енисейская Сибирь: Абаканский острог (долина р. Уйбат — левый приток Абакана) |

|

|

Филипп Иоганн Табберт (фон Страленберг) (1676–1747) |

1721 г. (29 ноября — 22 декабря) |

Томск — Абаканский острог (присоединение к основной экспедиции) |

|

1722 г. (январь — май) |

Абаканский острог (раскопки курганов, описание петроглифов и пещер на берегах Енисея) — Красноярск (зимовка) — Енисейск — Красноярск |

|

|

28 мая 1722 г. |

р. Большой Кемчуг, отъезд Табберта в Швецию |

|

|

1722 г. (май — октябрь) |

Красноярск — Ачинский острог — междуречье Белого и Чёрного Июсов — р. Бирь — устье Джебаша — правый приток Абакана (самая южная точка маршрута в Енисейской Сибири; описание древнетюркских каменных изваяний) — Саянский острог — Красноярск (зимовка) |

|

|

1723 г. (май — декабрь) |

Сплав: Красноярск — Енисейск — Мангазея (Туруханск — крайняя северная точка маршрута) — р. Лена — Иркутск (окончание енисейско-сибирского этапа экспедиции) |

|

|

1724 г. (март — декабрь) |

Прибайкалье — Забайкалье: Иркутск — Удинский острог (Улан-Удэ) — Селенгинск — Читинский острог — Нерчинск — оз. Далай-Нор — Читинский острог (зимовка) |

|

|

1725 г. (март — декабрь) |

Забайкалье — Предбайкалье: Читинский острог — Посольск (оз. Байкал) — р. Ангара (сплав) — Братский острог; Енисейская Сибирь: Енисейск — р. Кеть — Лосиный бор — Нарым — Сургут — Самаров-Ям ( совр. Ханты-Мансийск) — Тобольск |

|

1726 г. (февраль — декабрь) |

Тобольск — Соликамск — Москва — Хлынов ( совр. Киров) — Москва |

|

|

31 декабря 1726 г. |

Последняя запись в Сибирском полевом журнале |

|

|

1727 г. (январь — 27 марта) |

Москва — Санкт-Петербург: окончание Сибирской экспедиции |

Примечание: Фото Д. Г. Мессершмидта 623c22ce379f473a 0e5d7412_ 623c22ff2eabf762a17b2aba/smart_crop_516x290); рисунок Ф. И. Таб-берта wikipedia/commons/thumb/6/62/ . Даты и маршрут Д. Г. Мессершмидта соответствуют описательным данным Д. В. Амурского [5].

К сожалению, большая часть материала и коллекций сгорела при пожаре здания Кунсткамеры в 1747 г., часть собраний затонула в кораблекрушении по возвращении Д. Г. Мессершмидта в Данцинг.

Тем не менее Д. Г. Мессершмидт оставил глубокий след в российском естествознании:

-

• в честь Мессершмидта один из видов полыни был назван его именем: Artemisia messerschmidtian a Besser, 1834;

-

• в 2014 г. учёные НИИ биологии Иркутского государственного университета под руководством проф. М. А. Тимофеева назвали новый эндемичный вид байкальского рачка-амфиподы Eulimnogammarus messerschmidtii 1 ;

-

• в Ханты-Мансийске установлена скульптура (см. портрет ученого выше);

-

• на фронтоне здания отдела истории Иркутского областного краеведческого музея в числе людей, внёсших весомый вклад в познание сибирской земли, выбито имя Даниила Готлиба Мессершмидта.

1 Новый вид рачков-амфипод нашли ученые в Байкале URL: news/379753/?ysclid=lm65nvzokc404291626 (дата обращения: 05.09.2023). Текст: электронный.