К 95-летию создания кабинета селекции и генетики плодовых растений Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества

Автор: Коляда Александр Степанович, Коляда Нина Анатольевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140293578

IDR: 140293578 | УДК: 930(571.6)

Текст краткого сообщения К 95-летию создания кабинета селекции и генетики плодовых растений Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества

В конце XIX в. началось интенсивное освоение дальневосточных окраин России. Население региона постоянно росло, переселенцы, прежде всего крестьяне, прибыв на новое место, спешили развернуть хозяйство, разбивали землю под огороды и сады, где высаживали привезенные с собой саженцы плодовых и ягодных культур.

Однако высаженные растения погибали с наступлением первых же холодов. Причина крылась в своеобразии климата Приморья, резко отличного от климата традиционных плодоводческих районов России – суровая зима, поздняя и холодная весна с резкими колебаниями температуры, влажное и теплое лето. Несоответствие вегетационного периода европейских культур дальневосточному климату способствовало их вымерзанию в холодное время года, а большая влажность приводила к распространению инфекционных заболеваний.

Тогда местные садоводы-любители решили проверить различные сорта плодовых растений, в том числе инорайонных, в надежде обнаружить устойчивые к суровому климату формы. Так, в г. Благовещенске И.А. Ефремов в конце 1880-х гг. испытал более 250 европейских сортов яблони [1, 2]. Имелись свои садоводы в Хабаровске (Лукашев А.М., Шуранов П.Г.), и особенно в Приморье, отличавшемся более мягким климатом. Среди приморских садоводов, вероятно, наиболее известны И.Л. Худяков [3] и С.И. Еловицкий [4]. Так, И.Л. Худяков за свои сорта яблок и слив на промышленной выставке в Хабаровске в 1913 г. получил золотую медаль Императорского русского общества акклиматизации животных и растений [5].

Однако, несмотря на проделанную кропотливую работу, в большинстве регионов Дальнего Востока ни один инорайонный сорт для открытой культуры не был акклиматизирован. Лишь на самом юге Приморья, где климат был наиболее мягким, садоводы-любители П.А. Кашкин, М.А. Кравченко, Н.Х. Гришуков и другие выращивали ряд европейских и американских сортов. В более суровых условиях выращивать сортовые плодовые растения стало возможным лишь в прикопочной культуре [2].

Выход из создавшегося положения дальневосточникам подсказал основоположник советской школы селекции сельскохозяйственных культур И.В. Мичурин. С конца XIX в. он вел переписку с И.Л. Худяковым, И.А. Ефремовым и другими садоводами, получая от них материал для селекционной работы [6]. Мичурин убеждал, что необходимо отказаться от простого перенесения в Сибирь плодовых растений из европейской и среднеазиатской части СССР. В письме садоводу П.Г. Шуранову он говорит: «Не падайте духом в ваших неудачах в борьбе с суровыми климатическими невзгодами. Вам следует перейти исключительно к выводке собственных сортов плодовых деревьев и кустарников» [цит. по: 7].

Первым освоил мичуринские методы И.Л. Худяков – в 1915 г. он вывел раннеспелый зимостойкий сорт черной смородины «Приморский чемпион» [8], получив его от скрещивания сорта «Лия плодородная» со смородиной дикушей, или «алданским виноградом» ( Ribes dikuscha Fisch. Ex Turcz.). Впоследствии, в 1947 г., он был включен в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам.

За ним последовали А.М. Лукашев и П.Г. Шуранов, создавшие превосходную семью груши – «лукашевки» и «шурановки». И.А. Ефремов вывел зимостойкие сорта ранета и полукультурок [7].

За короткое время в результате селекционной работы энтузиастов в Приморье накопился большой сортовой фонд плодово-ягодных культур, имевших неплохие экономические показатели и успешно произраставших в условиях приморского климата. Однако все эти сорта были разбросаны по территории края, по садоводческим хозяйствам любителей, которые почти не имели связи друг с другом [9].

Все более настоятельной становилась необходимость преодоления стихийности в плодоводстве Приморья, создания некоего «связующего звена», организации, которая собрала бы вместе подвижников плодоводства и координировала их деятельность.

Таким звеном стала образованная в 1925 г. секция садоводства, огородничества и акклиматизации растений при Обществе изучения Амурского края. Основной целью секции являлось «…распространение культурного садоводства среди широких масс населения и привлечение этого населения к активной сплоченной работе» [цит. по: 10]. Для обмена и приобретения посадочного материала секция установила связь со многими садоводческими хозяйствами страны. Теперь каждый желающий мог при содействии секции приобрести на льготных условиях и относительно дешево саженцы и черенки различных сортов винограда, семена цветочных и огородных культур. Для широкой пропаганды успехов садоводства секцией начал издаваться журнал «Уссурийское садоводство и огородничество», первый выпуск которого вышел в свет в 1926 г.

Интенсивная работа по изучению плодовоягодных растений велась и в Южно-Уссурийском отделении Приамурского отдела Русского географического общества (ЮУОРГО), образованном в 1916 г. в г. Никольске-Уссурийском. Однако отсутствие профессионала-селекционера сдерживало это перспективное направление в ресурсоведческих исследованиях.

В 1926 г . председатель ЮУОРГО А.З. Федоров и заведующая Ботаническим кабинетом

Е.Н. Клобукова-Алисова были командированы Советом отделения в г. Ленинград для обработки ботанических материалов. Одновременно они нашли возможность посетить г. Козлов (впоследствии г. Мичуринск) и встретиться с И.В. Мичуриным, к которому обратились с просьбой выделить им для работы своего сотрудника.

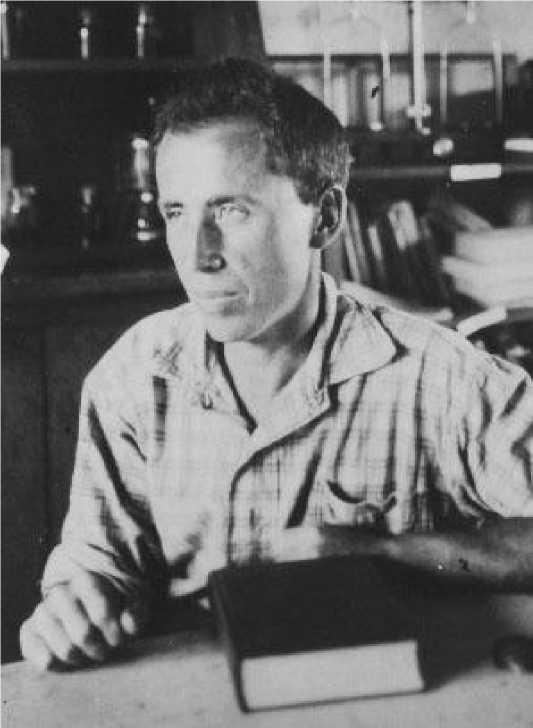

Уже в 1927 г. известный селекционер направил на Дальний Восток одного из своих ближайших учеников, Н.Н. Тихонова, а также свою племянницу А.С. Тихонову. Николай Николаевич Тихонов (рис.) еще студентом в 1923 г. приехал на практику в сады И.В. Мичурина [11].

Энергичный Н.Н. Тихонов сразу по приезде в г. Никольск-Уссурийский развернул широкую деятельность. Вскоре на базе плодово-ягодной секции Ботанического кабинета был создан самостоятельный Кабинет селекции и генетики плодовых растений, начавший свою работу с апреля 1927 г

Н.Н. Тихонов. 1931 г.

Главной целью его деятельности являлось, как следовало из опубликованного в журнале «Уссурийское садоводство и огородничество» открытого письма А.З. Федорова и Н.Н. Тихонова, «выведение устойчивых, в условиях края, яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов, винограда и т.д., а также ягодных культур» [цит. по: 12]. Штат кабинета состоял из четырех человек, включая заведующего, которым стал Н.Н. Тихонов. Кабинет располагал опытным садом для проведения селекционно-генетических работ.

Первоначальной задачей, стоявшей перед сотрудниками кабинета, стало формирование сортового фонда. Большая партия плодовых растений была выписана из Канады [13], начался сбор местных культурных сортов и дикорастущих плодовых растений, из которых выбирались наиболее перспективные. В 1927 г. были проведены маршрутные исследования по Уссурийскому краю, осмотрены питомники гг. Омска, Красноярска, Хабаровска.

Было собрано 166 сортов яблони, 48 – груши, 17 – сливы, 13 – винограда, 6 – малины, по 5 – абрикоса и смородины, 3 сорта вишни. В 1928– 1929 гг. произведен дополнительный сбор 95 сортов (36 – яблони, 23 – груши, 12 – сливы, 7 – абрикоса, 8 – вишни и др.). Над приобретенными сортами проводились селекционные работы, и к весне 1929 г. число высеянных саженцев различных сортов превысило 600.

Собрав значительный сортовой фонд, сотрудники кабинета с 1929 г. приступили к отбору наиболее приспособленных и перспективных из них. Так, большая часть европейских сортов груши была признана недостаточно выносливой и отбракована. Акцент был сделан на восточноазиатские груши и их гибриды с европейскими. Кроме того, были выделены перспективные сорта малины.

Одновременно кабинетом проводилась гибридизационная работа с яблонями, грушами, вишнями (в т.ч. с северо-китайскими), местный дикорастущий виноград скрещивали с американскими столовыми сортами.

В 1928 г. Н.Н. Тихонов, как представитель ЮУОРГО, принял участие в объединенной экспедиции по обследованию краевого плодоводства. На него возлагалось сортовое описание плодовых растений, выявление распределения по районам и выносливости отдельных сортов,

Вестник КрасГАУ. 2022. № 2 общее географическое описание районов и учет применяемых на местах агрикультурных мероприятий [14]. В числе других организаторов экспедиции значились секция садоводства и огородничества Владивостокского отделения Русского географического общества (представитель А.М. Богоявленский), Дальневосточная краевая станция защиты растений от вредителей сельского хозяйства (О.Б. Натальина и Н.Н. Масловский). Экспедиция продолжалась с 1928 по 1930 г. В 1928 г. с 13 августа по 25 сентября обследовались Сучанский и Шкотовский районы Приморья. Был собран ценный материал по состоянию плодоводства в этих районах, описаны болезни и вредители плодовых растений.

В следующем, 1929 г. обследовались Покровский, Суйфунский, Посьетский районы Владивостокского округа и окрестности г. Владивостока. Помимо ЮУОРГО, в ней приняли участие организованная в этом же году Приморская станция защиты растений (представитель Н.Н. Масловский) и Владивостокское Окружное земельное управление (Знаменская Е.Т.). Задачи экспедиции, продолжавшейся с 13 августа по 12 октября, остались прежними. По материалам экспедиции было выполнено естественное районирование округа, составлен ассортимент плодовых растений, пригодных для культуры.

Тем временем в 1928 г. в ЮУОРГО с целью повышения практической эффективности исследований было решено создать плодовоягодный питомник, основной задачей которого определялось снабжение населения доброкачественным дешевым посадочным материалом плодово-ягодных растений. Питомник был заложен в 1929 г.

Таким образом, за первые годы существования Кабинета селекции и генетики плодовых растений в результате большой работы по изучению плодоводства в крае были подведены итоги деятельности первых приморских садоводов, дана научно обоснованная характеристика имевшихся в Приморье сортов, выделены наиболее ценные из них, описаны и даны названия вновь обнаруженным сортам [15]. Н.Н. Тихонов выделил на территории края Южно-Приморскую и Суйфуно-Уссурийскую зоны плодоводства, рекомендовав для каждой зоны свои сорта.

В составе ЮУОРГО Кабинет селекции и генетики просуществовал недолго, уже в 1930 г. отделение было реорганизовано в филиал Дальневосточного научно-исследовательского института. Сотрудники Кабинета селекции и генетики плодовых растений изучали сортовое разнообразие плодовых растений Спасского и Шмаковского районов Приморья. Поездка в г. Хабаровск, связанная с организацией там сельскохозяйственного института, позволила познакомиться также с местными достижениями плодового хозяйства. Этими исследованиями кабинет закончил работу по инспектированию плодоводства в крае и приступил к составлению сводки материалов. Было принято стационарное направление в изучении плодовых культур Дальнего Востока.

Продолжалась селекционная, гибридизационная работа. Изучалась возможность пересылки и длительного хранения пыльцы. Большое внимание уделялось ягодным культурам, в Институт растениеводства была командирована Н.А. Фаворская.

В начале 1931 г. Кабинет селекции и генетики был преобразован в Суйфуно-Уссурийскую зональную плодово-ягодную станцию и переведен в ведение ВАСХНИЛ [13]. Сотрудники станции под руководством Н.Н. Тихонова развернули широкую селекционную работу по всем основным плодово-ягодным культурам и винограду. Для этого привлекались и зарубежные сорта, в т.ч. североамериканские [16]. Было выведено немало новых, более морозостойких сортов яблони, груши, сливы, черной смородины, земляники, винограда. Н.А. Фаворская впервые для края установила стандартный сортимент ягодных культур [3]. Появились печатные работы: «Плодово-ягодные культуры ДВК и их агротехника» под редакцией Н.Н. Тихонова и книга Н.Н. Тихонова и А.В. Болоняева «Плодовоягодный сад на Дальнем Востоке».

В 1941 г. станция была реорганизована в Приморское плодово-ягодное опытное поле, а также стимулировала появление отдела плодоводства ДальНИИСХ. С 1946 г. изучение плодовых растений осуществляется на Горнотаежной станции ДВО РАН под руководством И.А. Ефремова [16].

После отъезда Н.Н. Тихонова из Приморья в 1935 г. [15] работа была продолжена его после- дователями Г.И. Семеновым, А.А. Раммингом, Е.С. Истоминой, А.В. Болоняевым и другими.

Сам Н.Н Тихонов с 1937 г. работает в ГорноАлтайске, а с 1946 г. – на Красноярской плодово-ягодной станции [17]. Николай Николаевич защитил кандидатскую диссертацию (1936 г.), в 1969 г. был удостоен звания заслуженного агронома РСФСР. На его счету большое число сортов плодовых растений (около 100, включая примерно 20 районированных), более 130 научных статей по агротехнике и селекции плодовоягодных растений. За заслуги в области плодоводства он был награжден малой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Список литературы К 95-летию создания кабинета селекции и генетики плодовых растений Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества

- Казьмин Г.Т. Основные итоги научных исследований по сельскому хозяйству на Дальнем Востоке // Тр. ДВНИИСХ. Хабаровск, 1968. Вып. 10. Ч. 1. С. 56-74.

- Вавилов А.С., Кудрявцев В.И. Сады на Амуре. Благовещенск: Хабаров. кн. изд-во, 1989. 144 с.

- Самойлова Т.В. И.В. Мичурин и ягодоводст-во в Приморском крае // Тр. Горнотаежной станции. Уссурийск, 1959. Т. 6. С. 91-106.

- Еловицкий С.Т. Первые шаги садоводства в Уссурийском крае // Уссурийское садоводство и огородничество. 1928. № 4. Январь-февраль. С. 7-11.

- Пак В. Земля вольной надежды. Кн. 1. Очерки дореволюционной истории Надеж-динского района. Владивосток: Валентин, 2012. 216 с.

- Колесников Б.П. Великий преобразователь природы // Тр. Горнотаежной станции. Уссурийск, 1959. Т. 6. С. 5-12.

- Казьмин Г.Т. Основные итоги и очередные задачи научно-исследовательской работы по садоводству и виноградарству на Дальнем Востоке // Состояние и перспективы развития плодоводства на Дальнем Востоке: мат-лы науч.-метод. совещ. по возделыванию плодово-ягодных культур и винограда на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток, 1968). Хабаровск, 1969. С. 3-23.

- Худяков И.Л. Новый сорт черной смородины И. Худякова «Приморский чемпион» // Уссурийское садоводство и огородничество. 1927. № 2-3. Май. С. 24.

- Оксенюк Ю.Ф. 100 лет приморскому садоводству // Записки Общества изучения Амурского края. Владивосток, 1993. Вып. 29. Садоводство и огородничество Приморья. С. 3-5.

- Богоявленский А.М. Первоначальная организация и деятельность нашей секции // Уссурийское садоводство и огородничество. 1927. № 2-3. Май. С. 51-53.

- Борисоглебский А.Д. Селекционер-мичуринец Н.Н. Тихонов // Сад и огород. 1947. № 6. С. 24-31.

- Федоров А., Тихонов Н. Открытое письмо к садоводам Уссурийского края // Уссурийское садоводство и огородничество. 1928. № 4. Январь-февраль. С. 66-67.

- Воробьев Д.П., Жиляков Н.И., Куренцов А.И. Горнотаежная станция ДВФ АН СССР: итоги и перспективы. Владивосток: Дальгиз, 1938. 68 с.

- Плодоводство в Сучанском и Шкотовском районах. Предварительное сообщение экспедиции // Уссурийское садоводство и огородничество. 1928. № 6. Ноябрь-декабрь. С. 4-58.

- Самойлов Т.П. Развитие и состояние плодоводства в Приморском крае // Тр. Горнотаежной станции. Уссурийск, 1959. Т. 6. С. 13-37.

- Коляда Н.А. Североамериканские древесные растения на юге Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2007. 166 с.

- Леонов И.М. История развития сибирского плодоводства // Тр. Новосибирского сельскохозяйственного института. Новосибирск, 1957. Т. 14. 124 с.