К биографии иеросхимонаха Иоанно-Введенского женского монастыря Аввакума Дружинина

Автор: Загваздин Евгений Петрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Вводятся в научный оборот неизвестные ранее сведения, связанные с биографией основателя монашеской династии Петра (в постриге Аввакума) Дружинина. Обнаруженные архивные данные о нем также сопоставлены с материалами археологических исследований, проведенных в церкви Во имя преподобного Серафима Саровского - фамильной усыпальнице Дружининых. Результатом исследований стала находка в 2008 г. намогильной плиты с его именем. В публикации надгробие рассмотрено в нескольких ракурсах. Разобрана морфология и иконография памятника с довольно редким вариантом изображения Голгофы. Проанализированные источники проливают свет на неизвестные страницы биографии Петра Дружинина. Кроме того, опровергнут ряд сведений о нем, опубликованных в епархиальной прессе в конце 80-х гг. XIX в. - начале XX в. Выяснено точное место его рождения, которое не соотносится с данными, опубликованными в известном труде протоиерея А. Н. Грамматина о монастыре.

Иоанно-введенский женский монастырь, аввакум (петр) дружинин, дер. усалка, намогильная плита, голгофа, эпитафия, биография

Короткий адрес: https://sciup.org/147219699

IDR: 147219699 | УДК: 94

Текст научной статьи К биографии иеросхимонаха Иоанно-Введенского женского монастыря Аввакума Дружинина

Иоанно-Введенский монастырь, возникший в середине XVII в. как мужской, через двести лет кардинально изменился – в 1864 г. его преобразовали в женский третьеклассный монастырь. Пореформенный период для монастыря стал важным этапом не только в его истории, но и в культурно-религиозной жизни всей Тобольской губернии. Для многих исследователей именно это пореформенное время явилось отправной точкой для изучения его роли в развитии общества.

Одним из первых, осветивших историю женского монастыря, стал протоиерей Александр Николаевич Грамматин (1855–1916 гг.). В 1889 г. в «Тобольских епархиальных ведомостях» в ряде номеров публикуется его обобщающий труд по истории Иоанно-Введенского монастыря [1889а; 1889б; 1889в]. Затем в 1891 г. эта работа переиздается в виде брошюры [Коновалова, 2006. С. 204]. В своем труде он всесторонне рассматривал вопросы истории монастыря, начиная с XVII в. и до конца 80-х гг. XIX в. Несмотря на ряд спорных моментов, этот труд до сих пор не потерял своей актуальности. К 50-летию монастыря планировалось выпустить продолжение очерков [Пятидесятилетие..., 1914], которые так и не появились.

Новый подъем исследований, затрагивающих историю Иоанно-Введенского женского монастырь, начинается с 90-х гг. XX в. Анализируя последние работы по Иоанно-Введенскому женскому монастырю, отметим тему, которая сейчас практически не рассматривается, хотя важность ее неоспорима – это биографии его настоятельниц. После издания очерков А. Н. Грамматина сведения о жизни и деятельности игумений, конечно,

Загваздин Е. П. К биографии иеросхимонаха Иоанно-Введенского женского монастыря Аввакума Дружинина // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 1: История. С. 72–79.

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 1: История © Е. П. Загваздин, 2017

появлялись в дореволюционной периодической печати. Ценные наблюдения, касающиеся их жизненного пути, отмечены и позже, в современных публикациях. Однако в них практически нет критических оценок работ предшественников по этой теме [Скачкова, 1998] 1.

Малоизвестны и сведения о немногочисленной мужской части монастыря – монахах и священниках. Одним из таких служителей монастыря, в биографии которого имеются значительные пробелы, является Петр Дружинин. О нем следует упомянуть отдельно как о человеке, ставшем основателем монашеской династии, при том, что до сих пор мы имеем лишь небольшие сведения, опубликованные в епархиальной прессе. Конечно, более известны его четыре дочери. Трое из них занимали высокий пост настоятельниц монастыря.

Одна из его дочерей, настоятельница Миропия, известна тем, что во время ее игуменства Иоанно-Введенский монастырь во многом приобрел законченный вид. При ней же значительно расширился штат монастыря, открывались новые женские обители Тобольской губернии [Цысь, 2011]. Другая дочь, Анна, стала наместницей Кондинской общины, а затем и игуменьей одноименного монастыря, активно вела миссионерскую и образовательную деятельность. С именем последней игуменьи Марии Дружининой связывают историю ее взаимоотношений с царской семьей во время пребывания в ссылке членов последней в Тобольске в августе 1917 – апреле 1918 г. [Алексеев, 1993. С. 152, 159, 167].

Протоиерей А. Н. Грамматин приводит следующую информацию о появлении Петра Дружинина с семьей в женском Иоанно-Введенском монастыре. В 1854 г., узнав о намерении архиепископа Евлампия открыть под Тобольском женский монастырь, Дружинин приезжает в Тобольск. По совету Е. Ф. Не-пряхиной 2 он обратился к архиепископу с прошением «поместить в вновь открывающуюся обитель четырех своих малолетних дочерей, сам же с женою своею обещался безвозмездно трудиться для святой обители» [Грамматин, 1889в. С. 437].

Ввиду того что открытие монастыря откладывалось на неопределенный срок, архиепископ Евлампий предложил ему на тех же условиях переехать с семьей в Туринский женский монастырь в 1856 г. Прожив там несколько лет, в 1867 г. семья переехала в уже открывшийся Иоанно-Введенский монастырь, где все ее члены отдают себя без остатка служению Богу [Там же].

В своих очерках А. Н. Грамматин не упоминает о месте рождения Дружинина, и о том, откуда он родом, можно лишь догадываться. В некрологе об игуменье Миропии А. Н. Грамматин вскользь отмечает, что «она была дочь крестьянина Шухруповской волости, Туринского уезда» [1904. С. 111]. В формулярных ведомостях по Иоанно-Введенскому женскому монастырю в послужном списке будущей игуменьи место указано более конкретно – дер. Заостровная 3.

В первом приближении из этих сведений можно вывести, что Дружинин с семьей изначально проживал близ Туринского женского монастыря, так как дер. Заостров-ная Шухруповской волости находилась в окрестностях г. Туринска. Однако надежным источником для подтверждения этой версии формулярные ведомости служить не могут. Нельзя исключить, что в течение жизни люди могли сменить место жительства или сознательно исказить сведения о своем последнем пребывании. Заставляет задуматься и иррациональность поступков Петра Дружинина в изложении А. Н. Грамматина. Непонятно, зачем ехать далеко в Тобольск, если под боком есть женский монастырь?

Чтобы подтвердить или опровергнуть факт проживания Дружининых в дер. Зао-стровной были изучены материалы ревизских сказок за 1850 и 1858 гг. 4 Данные переписи показывают, что Дружинин с семьей в дер. Заостровной в обозначенный промежуток времени не проживал. Следовательно, эта деревня в ведомостях указана лишь для формальности, а происходил он совсем из другой местности.

Формулярные ведомости по Туринскому монастырю за 1865 г. еще раз подтверждают ошибку А. Н. Грамматина. В графе о происхождении указано, что сестры являются дочерями крестьянина Тюменского округа Петра Дружинина. Родители проживают в этом же монастыре 5. Более точное указание места их рождения присутствует в материалах первой всеобщей переписи населения 1897 г. В переписи мы видим сведения о четверых членах семьи: троих сестрах и их матери. Глава семьи к этому времени уже скончался. В графе, касающейся места рождения, у всех присутствует следующая запись: «Тобольск. (ой) г.(убернии) Тюменс.(ком) ок.(руге) Покровском селе» 6. Однако насколько правдоподобна информация о месте их рождения, фигурирующая в переписи?

Для прояснения этого вопроса привлечены ревизские сказки по с. Покровскому, относящиеся к 1850 г., т. е. ко времени до отъезда Дружинина с семьей в Туринский женский монастырь. Материалы показали, что в с. Покровском проживали семь семей экономических крестьян с фамилией Дружинины, но интересующей нас семьи там не зафиксировано 7. Что также говорит о том, что и место их рождения, указанное в переписи 1897 г., тоже неверно.

Возникла версия, что Дружинины в Покровской волости проживали компактно, родовыми «кустами», которые охватывали несколько населенных пунктов, а нужная нам семья проживала где-то рядом близ села. В ходе архивных поисков было установлено, что местом их постоянного проживания, а для большинства членов семьи и местом рождения являлась дер. Усалка. Расположена деревня всего в 11 км к северо-востоку от с. Покровского. Эти данные помогли глубже изучить биографию Петра Дружинина.

Глава семейства родился 30 июня 1823 г. в дер. Усалка в семье экономических крестьян 8. Его отец – Ефим Ефимович (1797 – ?) 9, мать – Матрена Васильевна (1792 – 01.01.1855) 10. По всей видимости,

Петр был единственным ребенком в семье. В метрической книге 1 января 1820 г. зафиксировано рождение его сестры Анисии 11. Больше сведений о ней не обнаружено. Предположим, что она скончалась в детстве. В ревизских сказках в записях о составе семьи его отца других детей также не отмечено. Несомненно, определенный интерес для изучения представляют его родственники по боковой линии 12.

В метрической книге с. Покровского за 1841 г. от 13 июля зарегистрирован брак между Петром Ефимовичем и Ольгой Максимовной, дочерью крестьянской вдовы Параскевы Ивановны Свистуновой из Покровской слободы 13. Его супруга Ольга Максимовна родилась 6 июля 1821 г. в семье крестьянина из с. Покровское Максима Яковлевича Свистунова 14. В браке у Петра Ефимовича и Ольги Максимовны родились восемь детей. Четверо из них умерли в детстве: старшая дочь Мария 15 (18.07.1842 – ? после 1850), Матрена 16 (23.03.1844 – 09.08.1844); Ольга 17 (05.07.1847 – 01.08.1847), сын Авраам 18 (14.08.1850 – 08.05.1852). Об обстоятельствах смерти старшей дочери Марии известно лишь то, что случилась эта трагедия в Туринском женском монастыре, куда она была отдана одной из первых [Головчинский, 1915].

Какие обстоятельства подвигли Петра Ефимовича отправиться в Тобольск? И почему, когда все согласования были получены, он медлил с отъездом в Туринский монастырь? Вероятнее всего, одной из причин, подтолкнувшей его к мысли искать божественного заступничества в монастыре, стала скоропостижная кончина единственного сына Авраама. Как видно из документов, после рождения сына Авраама Ольга Максимовна одаривала супруга лишь дочерями.

На наш взгляд, затянувшийся переезд в Туринский монастырь во многом был связан с малолетством дочерей. Поэтому, во- преки устоявшемуся утверждению, переезд в монастырь в действительности произошел значительно позже – не в 1856, а в 1862 г. 19 Не случайно на момент отъезда Дружининых младшей Пелагии уже исполнилось восемь лет, как, видимо, и умершей ранее в монастыре Марии. В феврале 1867 г. 20 после смерти настоятельницы Туринского женского монастыря Афинадоры семья переехала под Тобольск [Грамматин, 1889в. С. 437].

Не все детали пребывания Петра Дружинина как в Туринском, так и в Иоанно-Введенском монастырях освещены в архивных источниках. К примеру, неизвестно, когда он принял монашеский постриг. Но некоторые моменты его жизни, смерти и последующего погребения проследить все-таки удалось. Петр Ефимович провел всю свою жизнь с супругой в Иоанно-Введенском монастыре. В письме епископу Тобольскому и Сибирскому Иустину от 26 августа 1892 г. настоятельница Миропия сообщает: «Родственные лица настоятельницы живут в обители, но во 1-х они приняты не этою настоятельницею, а до ея еще правления за десятки лет; во 2-х живут они не праздно, но на равных с прочими несут иноческия послушания и помещаются не в одной келии с настоятельницею, а отдельно и никакими преимуществами пред простыми сестрами не пользуются» 21.

В канун Нового года, 31 декабря 1892 г., смерть застигла его в Абалакском Знаменском мужском монастыре. Похороны состоялись 2 января 1893 г. в Иоанно-Введенском женском монастыре в присутствии высоких церковных чинов: епископа Тобольского и Сибирского Иустина и настоятеля Абалак-ского монастыря архимандрита Мемнона 22. Погребение совершилось в усыпальнице храма Усекновения главы Иоанна Предтечи 23. Жена пережила его на шесть лет и умерла 16 июня 1898 г. в женском монастыре. Погребена, как и супруг, в храме Усекновения главы

Иоанна Предтечи 24 под именем схимонахини Митрофании 25.

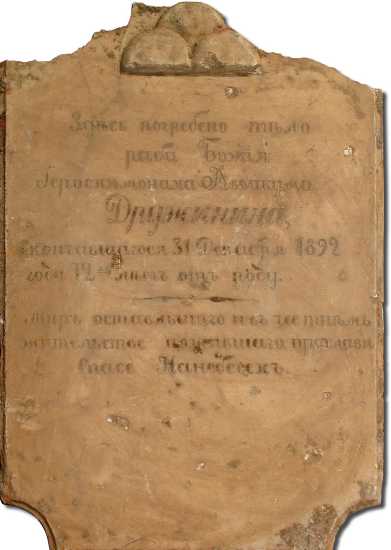

Не менее интересным источником информации, относящейся к Петру Ефимовичу, стала намогильная плита с его погребения. Она была обнаружена в 2008 г. при проведении исследований в семейной усыпальнице Дружининых [Загваздин, 2009]. Поврежденная мраморная плита была найдена внутри храма в кирпичном склепе.

Плита имеет подпрямоугольную форму с выкружками по нижним углам (см. рисунок). По ее периметру выполнена ступенчатая профилировка, повторяющая форму плиты. Верхняя часть памятника утрачена. Там же по центру сохранились три объемных полукруглых элемента – два в один ряд, а третий в середине, над ними, которые изображают Голгофу. Крест на плите, на вершине Голгофы, тоже оказался отбит. Оказалось несколько необычным изображение самой Святой горы на надгробии Дружинина.

В православной иконографии место распятия Христа изображают в виде одновершинной горы. Присутствует еще один вариант в изображении Голгофы – в виде трех ступеней с крестом на вершине. Считается, что Голгофа могла иметь три вершины, когда необходимо было изобразить три креста. В научной литературе существует такой пример – изображение распятия Христа из Хлу-довской Псалтыри (около 850 г.), выполненное на пергаменте. На нем изображены не только Христос, но и два разбойника [Щепкина, 1977].

Трехвершинное изображение Голгофы присутствует и на так называемых «ампулах Монцы» (VI–VII вв.) (сюжет: жены-мироносицы у Гроба Господня), ампулах из храма Гроба Господня (конец VI – начало VII в.). На них действительно Голгофа трехвершинная, с формой близкой к полукружиям, а в центре возвышается крест.

Интересно и то, что данное изображение Голгофы нами выявлено лишь на намогильных памятниках Иоанно-Введенского монастыря и Завального кладбища Тобольска. На материалах других кладбищ России та-

е/с|ъо сэсммонаэса

|шс/а Ьож1я dc|io сш^итазса^лэсш^ ха ^/иримнина, (конгаыиагосл 31 Фен перл 16П гост П^иыиъ опгъ jto^lj.

Лир,ъ оспгабльшаго а ьъ гее тнгъх1 экитслистсс !ъозкп>Ш1аго ii)xocjulbi Спасе Лс1нес!ссеиъ.

Намогильная плита из церкви – усыпальницы во имя преподобного Серафима Саровского. Прорисовка. Без масштаба ких изображений Голгофы не встречено 26. Возможным местом производства памятника, вероятнее всего, является Урал. Здесь на базе Горнощитского мраморного завода было налажено изготовление и погребальных памятников [Бирюков, 2001]. Крупным поставщиком этого специфического товара являлся Константин Иванович Трапезников (1854–1923) [Щеглова, 2001].

Не исключено, что данная традиция в оформлении Голгофы происходит из этих же мест. Предположим также, что трехвершинное изображение Голгофы могло появиться опосредованно – через изучение художественного наследия Европы художниками, скульпторами, архитекторами из России. Этот вопрос еще требует прояснения.

На плите, чуть ниже Голгофы выбита краткая биографическая надпись из девяти строк: «Здѣсь погребено тѣело раба Божiя Iеросхимонаха Аввакума Дружинина, Скон-чавшагося 31 Декабря 1892 года 72 хъ лѣтъ отъ роду». Под ней следует разделительный элемент – две удлиненные ромбовидные ли- нии с точкой между ними. Далее идет эпитафия: «Миръ оставльшаго и въ честнѣмъ жительстве пожившаго прослави Спасе На-небесехъ». Эпитафия представляет собой несколько укороченную выдержку из тропаря на чин «Последование исходное монахов» [«Большой» Требник, 1995].

Сравнение биографических сведений о Петре (Аввакуме) Дружинине, выбитых на плите, с вновь выявленными архивными данными показывает, что при оформлении надписи была использована информация из метрической книги Абалакского монастыря. Однако более глубокие архивные поиски свидетельствуют, что эти данные не совсем верны. Обнаруженные в метрической книге с. Покровского за 1823 г. сведения о дате его рождения опровергают ту, которая высчитывается, исходя из надписи на намогильной плите. Ее следует омолодить на три года. Подтвержденной датой его смерти следует признать 31 декабря 1892 г. Здесь архивные источники единодушны с датой на плите. Помимо прочего, находка плиты подтверждает и факт его захоронения в усыпальнице.

Таким образом, проанализированные источники проливают свет на неизвестные страницы биографии основателя монашеской династии Петра (Аввакума) Дружинина. Многие из этих данных не были известны ранее. Кроме того, опровергнут ряд сведений о нем, опубликованных в епархиальной прессе в конце 80-х гг. XIX – начале XX в.

Список литературы К биографии иеросхимонаха Иоанно-Введенского женского монастыря Аввакума Дружинина

- Алексеев В. В. Гибель царской семьи: мифы и реальность (Новые документы о трагедии на Урале). Екатеринбург: Банк культурной информации, 1993. 282 с.

- Бирюков Е. Деревянный дом каменных дел мастера // Стройкомплекс Среднего Урала. Екатеринбург, 2001. № 5. С. 55.

- Головчинский В. Схиигуменья Александра // Тобольские епархиальные ведомости. 1915. № 42. С. 659.

- Грамматин А. Н. Иоанно-Введенский третьеклассный женский монастырь // Тобольские епархиальные ведомости. 1889а. № 17-18. С. 363-376.

- Грамматин А. Н. Иоанно-Введенский женский монастырь // Тобольские епархиальные ведомости. 1889б. № 19-20. С. 397-406.

- Грамматин А. Н. Иоанно-Введенский женский монастырь // Тобольские епархиальные ведомости. 1889в. № 21-22. С. 432-441.

- Грамматин А. Н. Некролог // Тобольские епархиальные ведомости. 1904. № 7. С. 111-114.

- Загваздин Е. П. Археологические исследования на объекте реставрации «Иоанно-Введенский монастырь» (п. Прииртышский, Тобольский район) // Новгородская Земля - Урал - Западная Сибирь в историко-культурном и духовном наследии. Екатеринбург, 2009. Ч. 2. С. 381-391.

- Пятидесятилетие существования Иоанно-Введенского женского монастыря // Тобольские епархиальные ведомости. 1914. № 18. С. 297-299.

- Скачкова Г. К. Из истории Иоанно-Введенского женского монастыря // Тобольский хронограф. Екатеринбург, 1998. С. 304-312.

- Цысь О. П. Возникновение новых монастырских общин в Тобольской епархии в конце XIX - начале XX в. // Вестн. Нижневарт. гос. ун-та. 2011. № 1. С. 38-46.

- Щеглова Т. К. Ярмарки юга Западной Сибири в XIX - начале XX в. Из истории формирования и развития всероссийского рынка. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2001. 504 с.

- Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской Псалтыри. М.: Искусство, 1977. 320 с.