К характеристике Ярославской плинфы начала XIII в. и строительства из нее (предварительные наблюдения)

Автор: Яганов А.В., Рузаева Е.И., Энговатова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается эпизод истории древнерусского зодчества, связанный со строительством из керамических материалов (плинфы) в Ярославле начала XIII в. Приоритетом является рассмотрение особенностей изготовления ярославского кирпича, но, кроме того, затрагиваются вопросы эволюции строительной технологии, примененной в двух ярославских постройках.

Древнерусская архитектура начала xiii в, ярославль, успенский и спасский соборы, изготовление плинфы, строительство из керамических материалов, его технологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/143175983

IDR: 143175983

Текст научной статьи К характеристике Ярославской плинфы начала XIII в. и строительства из нее (предварительные наблюдения)

1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Хронологические индикаторы культурного слоя средневекового города (Торжок и Ярославль)» (НИОКТР ААА-А20-120070990064-2).

собор Княгинина монастыря ( Воронин , 1961. С. 438–445; 1983. С. 107–109; Столетов , 1976. С. 88–94), но дальнейшего распространения кирпичная технология не получила, поэтому он так и остался единственным в своем роде. Строители с юго-запада на 10 лет исчезли из пределов Северо-Восточной Руси, или же результатом их деятельности стали неизвестные нам по источникам кирпичные здания в Рождественском монастыре Владимира2 и Кидекше3, где также обнаружена плинфа.

Через год после смерти Всеволода III его сын Константин закладывает в Ростове Успенский собор (1213 г.) (ПСРЛ. Т. I. Стлб. 437). Храм сооружался из белого камня, но, возможно, причиной обращения к этому материалу явилось то, что предшествующее ему здание времени Андрея Боголюбского было возведено в этом же материале. По результатам проводившихся здесь археологических исследований не найдено ни кладок из плинфы, ни даже ее фрагментов. Следующей ростовской постройкой князя Константина Всеволодовича (1214 г.) стала церковь Бориса и Глеба (Там же. Стлб. 438). Ее остатки не найдены, но наличие на условно локализованном участке развалов плинфы указывает на то, что она могла быть кирпичной.

Пристальное внимание ростовский князь уделяет Ярославлю, который в годы его правления уже оформился как крупный городской центр удела. Поэтому в 1215 г. Константин начинает здесь строительство каменной церкви Успения Богоматери: «…благочестивый князь Костянтин заложи церковь камену на Яро-славли на дворе своем в имя святыя Богородица Оуспенья» (Там же). Через год, в 1216 г. «князь великыи Костянтин сын Всеволожь заложи церковь камену и манастырь святого Спаса Преображенья на Ярославли» (Там же).

Спасская церковь освящена лишь в августе 1224 г. (Там же. Стлб. 447), но причины довольно значительного временного промежутка от закладки до освящения вполне объяснимы. В 1216 г. князь Константин занял владимирский престол, а в феврале 1219 г. умер. Смерти великого князя предшествовал раздел Ростовского княжества и выделение из него ярославского, угличского и, собственно, ростовского уделов. Ярославль достался малолетнему Всеволоду Константиновичу, который не мог самостоятельно заняться украшением возведенного при отце монастырского храма.

Исследованиям кирпичного строительства начала XIII в. во Владимиро-Суздальском княжестве посвящен ряд публикаций по результатам работ, проводившихся Архитектурно-археологической экспедицией ГЭ (с начала 1980-х гг.) и Институтом археологии РАН (с 2004 г.) в Ростове, Ярославле и Владимире (Иоаннисян, 1997б. С. 21–37). Авторы раскопок в ярославском Спасском монастыре 1982–1986 гг. ограничились рядом публикаций, в которых информация собственно о материале минимальна (Иоаннисян, 1984. С. 56, 57; 1985. С. 57, 58; 1988. С. 59; 1997а. С. 199–228). Археологические раскопки 2004–2019 гг., связанные с Успенским собором, дали определенное количество артефактов, но не выявили остатков здания Успенского собора, что не позволило сформировать полноценную картину его строительства (Яганов, Рузаева, 2007. С. 226-246. Эн-говатова, Яганов, 2010. С. 42–57; 2011. С. 144–153).

Задача нашей работы заключается не столько в систематизации уже известных знаний по ярославским кирпичам, сколько в проработке их технологических характеристик, сравнении материалов двух зданий и вкратце использованных в них строительных приемов.

Поводом обратиться к первой каменной постройке Ярославля – Успенской церкви – послужили охранные исследования ИА РАН ярославского детинца – Рубленого города, начатые на месте воссоздания Успенского собора и продолжающиеся на других объектах городища до сих пор. Одной (но не главной) из их задач была локализация храма, заложенного в 1215 г. князем Константином, который, как ранее уже было известно, возведен из плинфы ( Воронин , 1962. Т. II. С. 61–65).

Здание начала XIII в. оказалось вне площадки Успенского собора 1660– 1663 гг.; более того, выяснилось, что на территории Рубленого города, кроме домонгольского, в разное время существовало еще три каменных церковных здания, из которых как минимум два располагались в разных частях городища. Поиск храма начала XIII в. был осложнен рядом причин. Во-первых, минимальные данные письменных источников не могли дать топографическую привязку объекта. Слабая археологическая изученность Рубленого города в тот период не позволяла использовать для этого выводы предшественников. Во-вторых, поиск усложнялся характером работ, который не предусматривал дополнительных исследовательских вскрытий на городище, не связанных с их программой. Сложности в обследовании территории отчасти компенсировались серией шурфов (2008 г.), заложенных в ходе наблюдений за работами по благоустройству.

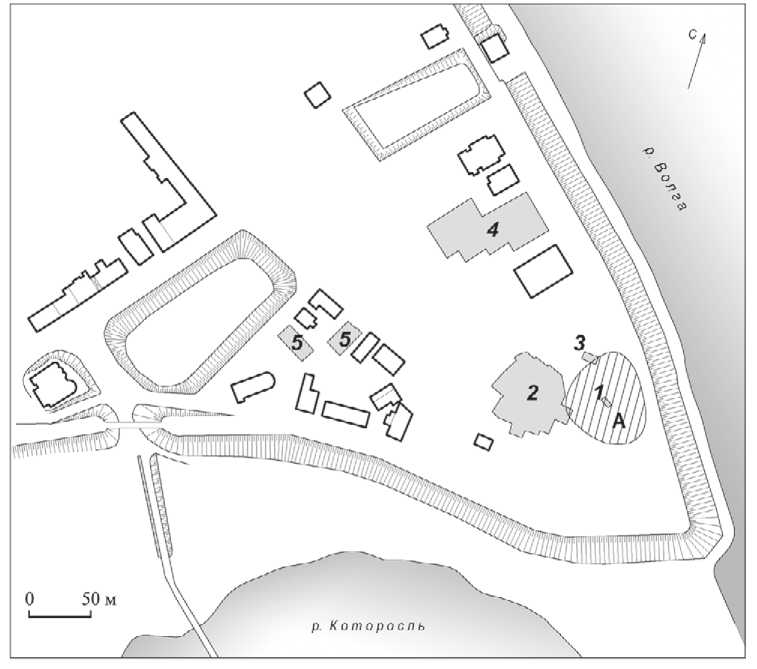

В одном из них (рис. 1: 1 ), заложенном в южной части городища, выявлены участки кладки подвала собора рубежа XV–XVI вв. и значительное количество строительного материала от церкви 1215 г., что позволило нам с большой долей вероятности предполагать, что оба здания находились в пределах одной площадки. К сожалению, из-за небольших объемов исследований выявить отметку строительного горизонта 1215 г. не удалось, в шурфе уверенно прослеживается лишь площадка рубежа XV–XVI вв. Плинфа встречена как в виде кусков, так и целых форм, а также крупных блоков кладки, которыми с внешней стороны был засыпан фундаментный ров собора рубежа XV-XVI вв. ( Энговатова, Яга-нов , 2011. С. 144–153).

Границы распространения связанной с собором 1215 г. плинфы и ее фрагментов по территории Рубленого города довольно показательны:

Успенский 1-йраскоп 2004-2006 гг . (рис. 1: 2 )

На его территории, в значительной степени представлявшей собой перекоп, связанный со строительством и разборкой собора 1660–1663 гг., сделаны единичные находки плинфы (обломки от крупных до мелких). Все они находились в переотложенном состоянии, со следами вторичного или даже третичного использования в кладке зданий XVI–XVII вв.

Исключением является юго-восточная часть раскопа (наиболее близко расположенная к месту локализации домонгольского здания): непосредственно

Рис. 1. Схема Рубленого города Ярославля с расположением раскопов и шурфов 2004–2020 гг.

1 – шурф 2008 г.; 2 – Успенский 1-й раскоп 2004–2006 гг.; 3 – Успенский 2-й раскоп 2006 г.; 4 – раскоп «Волжская набережная, д. 1» 2007–2020 гг.; 5 – раскопы «Рубленый город» 2007 г.; А – зона наибольшего распространения строительных материалов начала XIII в.

на строительной площадке начала 1660-х гг. обнаружен массив битой плинфы, который перекрывал емкости для перемешивания раствора. Мы предположили, что материал происходит из стен собора начала XIII в., остатки которых были обнаружены и разобраны при планировке участка для строительства собора 1660–1663 гг. Они находились в забутовке стен, так как ни одного кирпича со следами лицевой отделки или выветривания не обнаружено. ( Яганов , 2016. С. 232, 233). Несколько обломков без следов использования найдены в массовом захоронении 1238 г.

Успенский 2-й раскоп 2006 г . (рис. 1: 3 )

Располагался восточнее 1-го, ближе к берегу Волги. Здесь выявлена яма, засыпанная крупными кусками битой плинфы, в том числе и лекальной, без следов использования в кладке. В слоях горизонта, с которого была спущена эта яма, и в ее засыпке очевидных следов активной строительной деятельности не просматривалось (кроме включений мелких фракций битого кирпича и раствора), поэтому ее заполнение мы связали с планировочными работами на территории после строительства собора 1215 г. В пределах выявленной в раскопе постройки встречены несколько фрагментов плинф со следами кладочного раствора и сильно выхоженные поливные плитки пола начала XIII в.

Раскоп «Волжская набережная, д. 1». 2007–2020 гг . (рис. 1: 4 )

Находится в северной части городища, на берегу Волги. Плинфа, по большей части со следами использования в кладке, встречена в жилых и хозяйственных постройках в виде различных выстилок, подкладок под деревянные конструкции. Небольшое количество мелких фрагментов неиспользованной плинфы составляли сопутный материал в срубе колодца, который в 1238 г. использован для санитарного захоронения. Несколько (не более пяти) фрагментов без раствора обнаружено в траншее, заложенной к западу от раскопа.

Раскоп «Рубленый город» 2007 г. (рис. 1: 5 )

Отсюда происходит небольшое количество фрагментов плинфы (17 шт.), все с кладочным раствором. Они найдены в слоях, образовавшихся после разборки собора начала XIII в.

Обзор показывает, что наибольшее количество находок плинфы в слоях начала XIII в. и начала XVI в. сделано в мысовой части городища и по берегу Волги. Строительная площадка начала XIII в., возможно, к северу распространялась до Успенского 2-го раскопа, где выявлена яма с бракованными кирпичами (рис. 1: А ). На других исследованных участках фрагменты плинфы (в основном со следами использования в кладке) перемещены как вторичный материал для строительства собора 1660–1663 гг. (Успенский 1-й раскоп) или использования в городской застройке (раскопы «Волжская набережная, д. 1, 2007–2019 гг.; «Рубленый город», 2007 г.). Наличие в слоях кирпича начала XIII в. со следами применения в кладке является для Рубленого города надежным маркером для их датировки рубежом XV–XVI вв.

Плинфа с Успенского 1-го раскопа осмотрена и предварительно описана А. В. Жервэ, но крайне малая выборка 2004–2005 гг. не могла стать основой для более обстоятельного анализа. Краткие характеристики строительной керамики Успенского собора, сделанные на основании этой выборки, впоследствии опубликованы А. В. Жервэ ( Жервэ , 2007. С. 267). Но раскопки последующих лет дали несравнимо больше материала. Это касается как статистических, так и технологических характеристик, поэтому в сделанные ранее выводы необходимо внести существенные коррективы.

Габариты изделий . Статистика габаритов кирпича ярославского Успенского собора дана на основании выборки, полученной при археологических раскопках на участке Рубленого города в 2004–2008 гг., и находок 2010-х гг. В ней учтено 183 экземпляра, из них целых или сохранивших все габаритные размеры – 12 шт., лекальных – 27 шт.

Наиболее распространенная толщина – 4,5–5 см; кроме того, выделяются более тонкие кирпичи: 4 – максимально – 4,3 см, которые составляют немногим менее четверти от всех обработанных плинф. Кирпичей с большей толщиной – от 5–5,5 до 6 см – 16 шт. Крайне редки тонкие плинфы – 3,5–3,8 см (всего 5 шт.).

Ширина кирпичей также нестабильна. Наибольшее процентное соотношение в выборке составляют кирпичи с шириной 19–20 см; их 64 %. Остальные относятся к другой группе – с тычком от 18,5 до 17 см (кирпичей менее 17 см – считанные единицы). Такое процентное соотношение размеров тычков, на наш взгляд, не позволяет говорить о намеренном разделении успенской плинфы на два формата – увеличенный и уменьшенный, так как незначительные колебания размеров не могут указывать на характер их применения в кладке. Скорее всего, заметно различающиеся по ширине экземпляры могут указывать на различные партии, изготовленные с использованием разного формовочного инструмента. Толщина изделий по отношению к ширине, как установлено, не является показательной. Вариация в пределах 0,5–1,5 см могла зависеть от разных обстоятельств, таких как срабатывание рабочей поверхности формовочной рамки, избыточная усушка сырца и изменение формы в процессе обжига.

Среди просмотренных кирпичей сохранившихся длин крайне мало, они почти поровну разделяются на два типоразмера – 28–29 и 26–27,5 см. Судить о длине ложка по таким скромным данным не представляется возможным, поэтому пока необходимо остановиться на этих показателях. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о формате рядовых кирпичей.

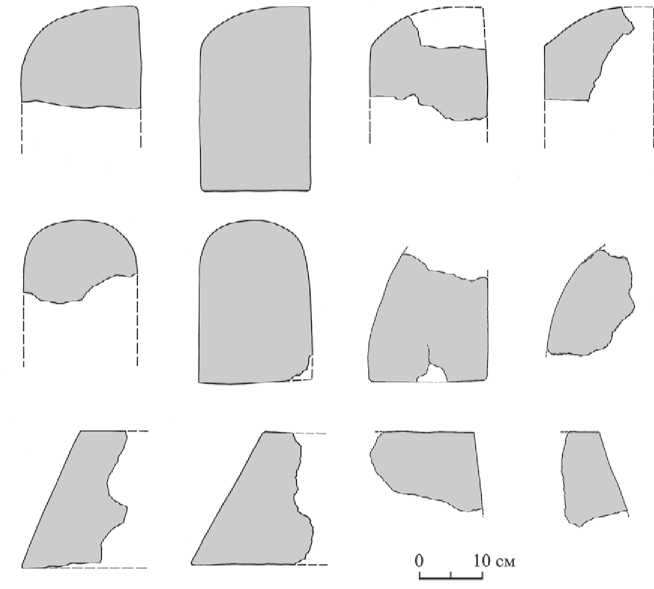

Лекальная плинфа не отличается разнообразием типов. Наибольшее количество представлено декоративными деталями – тычковый вал, плинфы со скруглением по большому или малому радиусам. На некоторых полувалах переход к радиусу не плавный, а с выраженным переломом. Из других элементов распространены изделия со срезанным под разными углами тычком, подразумевающие трапециевидную форму. Возможно, в рассмотренную нами подборку попали не все типы профилированных деталей; кроме того, для некоторых небольших фрагментов невозможно выполнить полную реконструкцию абриса (рис. 2).

Подготовка теста . Для изготовления плинфы использовалась однородная глина с включениями крошки темно-коричневого цвета (от 0,5 до 3 мм), которая определена как частицы железистого известняка4. Тесто большинства просмотренных экземпляров хорошо промешано. Отощающей добавкой являлся кварцевый песок с окатанными и полуокатанными зернами (от 0,1 до 2 мм; 2–5 %), мелкой галькой (3–5 мм), есть редкие включения крупных (размером до 1–1,5 см) камней, но их наличие в смеси, по-видимому, случайно.

Формовка и сушка . Формовка изделий производилась на подготовленной (уплотненной) естественной поверхности, присыпанной песком, а в некоторых случаях можно говорить о более ровной формовочной плоскости, например, подкладной доске или столе. Сырец обрабатывался дополнительно: следы правила видны на обеих его сторонах, а отпечатки песчаной присыпки на нижней постели могли быть срезаны при ее доработке.

И рядовые, и лекальные плинфы изготовлены в неразъемной рамке, что подтверждается в том числе отсутствием выпуклых знаков на торцах. Предположение А. В. Жервэ об использовании двух типов формовочных приспособлений

Рис. 2. Типы лекальной плинфы Успенского собора 1215 г.

(разъемного и неразъемного) не находит подтверждения – среди просмотренных кирпичей следы древесных волокон на торцах, выдающие разъемный станок, выявлены (и то под сомнением) на нескольких экземплярах. ( Жервэ , 2007. С. 267).

Качество выделки неравномерное. Есть плинфы с выдержанными пропорциями, четкими и ровными краями, гладкими постелистыми сторонами (рис. 3). Но значительная часть кирпичей отличается грубой формовкой с «размазанной» по плоскостям глиной, вдавлениями и глубокими царапинами, оставленными комками затвердевшей скатанной глины. Такие образцы отличаются примятыми углами, кривыми торцами, наличием не заполненных тестом лакун. Эти изделия могли выполняться из избыточно насыщенного влагой теста, которое прилипало к форме, проминалось, расползалось при изъятии из нее. Недостаточно просушенные на постели плинфы устанавливалось на ребро, из-за чего образовывались наплывы на торце, оставались глубокие следы от пальцев формовщика, отпечатки от нижестоящих кирпичей (рис. 4).

Обжиг . При обжиге хорошо подготовленные и высушенные плинфы давали черепок равномерного красно-коричневого цвета, иногда с небольшим пережогом по поверхности. Многие экземпляры отличаются слоистостью, что явилось результатом недостаточной подготовки теста или небрежности при заполнении

Рис. 3. Фрагмент плинфы Успенского собора качественной формовки

Рис. 4. Фрагмент плинфы Успенского собора небрежной формовки рамки. Пережога – железняка (перегара) – достаточно мало. Это сильно деформированные экземпляры с вертикальными трещинами, спеканием сердцевины до стекловидной массы. Недожога практически нет – в подборке встречаются кирпичи с локальными светло-серыми пятнами, но полностью серого черепка не выявлено. Качественно обожженной оказалась часть экземпляров, отличающихся грубой формовкой, если не был нарушен предобжиговый процесс и сырец успел просохнуть. Лишь только внутренние горизонтальные трещины и лакуны указывают на очевидные нарушения в процессе его изготовления.

Но большинство влажных и недосушенных образцов под воздействием высоких температур расслаивалось в горизонтальном и вертикальном направлениях. Непрочный черепок без труда разбивается при легком ударе или даже разламывается руками. Отслаивающиеся чешуйки дают широкий спектр окрасок – от светло- до темно-коричневого, имеются пятна недожога. На поверхности кирпича заметны высолы, которые указывают, что перед обжигом сырец был пересыщен водой. Налицо и другие негативные результаты ускорения процесса производства плинфы.

В результате приходим к выводу, что плинфа Успенского собора – материал вполне пригодный для использования в стеновой кладке, несмотря на некоторые нарушения технологии, давшие высокий процент брака. Это можно объяснить недостаточным знанием процесса изготовления строительной керамики, отсутствием опыта, короткими сроками проведения работ или другими причинами, связанными с первым опытом каменного строительства в Ярославле.

Фрагменты стен второго кирпичного здания Ярославля – Спасо-Преображенского собора пригородного Спасского монастыря – были открыты и подробно исследованы Архитектурно-археологической экспедицией ГЭ, поэтому здесь мы основываемся на данных, опубликованных авторами раскопок, и лишь отчасти на собственных наблюдениях. Но даже в итоговой статье сведений о плинфе Спасского собора приводится немного. Сообщается только усредненный формат кирпичей, дается краткое описание лекальных плинф и указываются возможные места их применения в кладке стен на фасадах ( Иоаннисян , 1997а. С. 221, 222).

Более пространные характеристики спасским кирпичам даны А. В. Жервэ. В результате промеров обнаружилось четыре типоразмера (25–26 × 19,5–20 × 5; 27,5–29 × 19–20 × 5; 30 × 18,5 × 5; 26,5 × 17 × 5 см) при стабильной толщине 5 см, но основной формат выявляется нечетко. При подготовке теста использовались добавки угля и песка, в выделке сырца применялась неразъемная рамка с подкладной доской ( Жервэ , 2007. С. 267). Автор отмечает хороший и равномерный обжиг изделий.

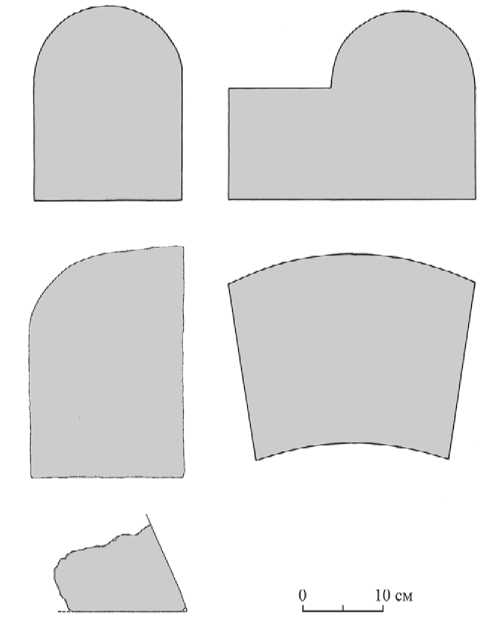

В кладке нижних частей стен (в основном в забутовке) выявлен большой процент лекальных плинф, но, как и в случае с керамикой Успенского собора, они не отличаются разнообразием форм (выявлено 5 типов) (Там же. С. 267, 268) (рис. 5).

Сделанные нами промеры спасской плинфы в кладке стен начала ХIII в. (92 шт.) позволяют скорректировать ее форматы. Толщина изделий не превышает 4–4,5 см при минимальном количестве экземпляров с размерами 5 и 3–3,5 см (5 штук). Ширина в основном находится в пределах 18,5–20 см при крайне малом проценте незначительно больших и меньших тычков. Среди промеренных

Рис. 5. Типы лекальной плинфы Спасского собора 1216 г. Спасо-Преображенского монастыря кирпичей длин немного; большинство в рамках 27,5–29,5 см (до 30,5 – 3 шт.) Короткие плинфы (26–27 см и менее) составляют чуть больше трети от всех имевшихся в выборке ложков.

Между плинфами Успенского и Спасского соборов мало различий. Они изготовлены из однородной глины с вкраплениями железистого известняка, дающей при обжиге красно-коричневый черепок; в тесте использована та же добавка – кварцевый песок. Кирпичи изготовлены в неразъемной рамке и отличаются в большинстве ровной выделкой постелистых сторон, четкими углами, соблюдением толщины изделия. В отличие от плинфы Успенского собора, в Спасской церкви нами не усмотрено грубой формовки, брака в виде слоистого черепка, совсем немного недожога и железняка5.

Очевидно, что кирпич для двух построек, время закладки которых разделяется одним годом, изготовлялся практически одновременно. В обоих случаях применялась одинаковая глина, добавка в тесто, приспособления и приемы для формовки и обжига. Не вызывает сомнения, что ярославская плинфа отличается от ростовской, которая, возможно, применялась в так и не найденной церкви Бориса и Глеба (1214–1218 гг.) ( Торшин , 1994. С. 183–187). Пожалуй, это все, что мы можем сказать о ярославских кирпичах начала XIII в.

Кроме характеристик плинфы, обратим внимание на некоторые строительные приемы, которые очевидны для Спасского собора и отчасти прослеживаются в успенском материале. Исследование кладочных растворов показало их близкий состав6. В качестве вяжущего использована магнезиальная известь, наполнитель состоит из кусочков органогенного известняка (до 2–5 мм) и небольшого количества кварцевого песка. Соотношение вяжущего и наполнителя 1:1 также показательно для сопоставляемых образцов. Цемяночных добавок в растворах не обнаружено, хотя небольшие вкрапления мелкой кирпичной крошки (до 2 мм) в них присутствуют, но, вероятно, попали сюда случайно с кирпичей в процессе кладки7.

Другие особенности ярославских построек в сопоставлении дают ряд моментов, дополняющих общую картину строительного процесса начала XIII в. Если на участках стен Спасского собора не сохранилось никаких следов декоративной отделки, то среди кирпичей Успенского собора выявлено несколько экземпляров с обмазкой или тонкой штукатуркой (до 0,3–0,5 см), в том числе на лекальной плинфе (рис. 6).

Ранее никак не прокомментировано наличие в кладках Успенского и Спасского соборов тонких швов, которые не превышают 1,3–1,5 см (в Спасском соборе до 1,7)8. Тут налицо очевидная смена технологии кирпичной кладки и переход на тонкие швы в расчете на раствор, не содержащий крупного наполнителя (рис. 7)9. По другим памятникам Северо-Восточной Руси, построенным из плинфы, информации о характере кладки нет, или на этот важный факт не было обращено должного внимания10. Тенденции к переходу на тонкие швы заметны по памятникам Старой Рязани, где их толщина, например, в Борисо-

Рис. 6. Фрагменты рядовой и лекальной плинф со следами фасадной отделки

Рис. 7. Участок кладки стены Спасского собора 1216 г. с тонкими растворными швами глебском соборе (1190-е гг.)11, не превышала 1,0–1,4 (1,5–2,0 см) (Монгайт, 1955. С. 79; Беляев, 2005. С. 132).

То же самое относится к форматам плинф. По данным промеров, среди них не выявлено очевидных доборных элементов («вспомогательных типов») – квадратных и узких плинф, что указывает на определенную стандартизацию – намечается переход к унифицированному прямоугольному кирпичу, как наиболее удобному для использования в кладке. Не исключено, что эти новшества впервые применены в ярославских храмах, но в дальнейшем, по объективным причинам, они не получили распространения.

Обратим внимание на факт применения в фасадном декоре Успенского и Спасского соборов белокаменных резных деталей, фрагменты которых найдены при раскопках. В плинфяном строительстве немного примеров использования каменной пластики; едва ли не единственными являются Борисоглебский собор в Чернигове, где при раскопках обнаружены детали порталов ( Холостенко , 1967. С. 197, 198), и храмы Старой Рязани XII в. ( Монгайт , 1955. С. 94–97). Подобный декор ярославских построек начала XIII в., наверное, являлся поздним вариантом типа отделки фасадов, известного ранее в черниговском и рязанском зодчестве. Возможно, он возник на почве сглаживания противоречий между белокаменным и керамическим направлениями в архитектуре Северо-Восточной Руси и был призван показать их преемственность. Не исключено, что главную роль в выработке концепции этого декора стало отсутствие в окрестностях Ростова и Ярославля годного для строительства известняка, который приходилось транспортировать издалека.

Таковы далеко не полные выводы и наблюдения, которые можно сделать на сегодняшний день о строительном материале и технологических особенностях двух ярославских построек начала XIII в. Не вступая в рассуждения о территориальном происхождении плинфотворителей (этому посвящены многочисленные работы наших коллег), остановим внимание только на новизне приемов, использованных в Ярославле, что касается как материалов, так и собственно строительного процесса. Среди них мы обозначили тенденцию перехода к единому формату кирпича, отказ от крупного наполнителя в растворе, позволяющий получать тонкие швы в кладке, применение кирпично-белокаменного фасадного декора. Что касается собственно кирпича, то его невысокое качество, по сравнению с черниговским или смоленским, можно объяснить недостатком опыта работавших в Ярославле кирпичников, среди которых, видимо, было немного носителей технологии.

Дополнительные возможности для исследований могут появиться только при дальнейших раскопках Успенского собора и всестороннем анализе результатов уже проведенных работ в Спасской церкви Спасо-Преображенского монастыря.

Список литературы К характеристике Ярославской плинфы начала XIII в. и строительства из нее (предварительные наблюдения)

- Беляев Л. А., 2005. Борисоглебский храм: новые исследования (1999–2004 гг.) // Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 105–153.

- Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР. 583 с.

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР. 557 с.

- Воронин Н. Н., 1983. Строители Княгинина собора // Памятники истории и культуры. Вып. 2 / Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Владимирское обл. отд. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во. С. 107–109.

- Жервэ А. В., 2003. Плинфяное строительство князя Всеволода Большое Гнездо // Архитектурно-археологический семинар: Из истории строительной керамики средневековой Восточной Европы. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 111–124.

- Жервэ А. В., 2007. Южнорусские традиции в зодчестве Северо-Восточной Руси в конце XII – первой четверти XIII в. // Чернiгiв у середньовiчнiй та ранньомодернiй iсторii центрально-схiдноi Европи. Чернiгив: Десняньска правда. С. 262–272.

- Жервэ А. В., 2008. К вопросу об организации плинфяного строительства в Северо-Восточной Руси в конце XII – первой четверти XIII века // АВ. № 15. М.: Наука. С. 181–185.

- Иоаннисян О. М., 1984. Исследования Спасского собора в Ярославле // АО 1982 г. М.: Наука. С. 56–57.

- Иоаннисян О. М., 1985. Раскопки в Ярославле и Угличе // АО 1983 г. М.: Наука. С. 57–58.

- Иоаннисян О. М., 1988. Исследования в Ярославле и Переславле-Залесском // АО 1986 г. М.: Наука. С. 59.

- Иоаннисян О. М., 1997а. Комплекс древнейших построек Спасского монастыря в Ярославле // Древнерусское искусство: Русь. Византия. Балканы. XIII век / Ред. А. Л. Баталов и др. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 199–228.

- Иоаннисян О. М., 1997б. Строительные артели Всеволода III и его наследников // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания / Отв. ред. Э. С. Смирнова. М.: Модус граффити. С. 21–37.

- Кулешова И. А., 1995. Исследование строительных материалов и живописи Борисоглебского собора Рязани // Даркевич В. П., Борисевич Г. В. Древняя столица Рязанской земли. М.: Кругъ. С. 444–446.

- Медникова Е. Ю., Раппопорт П. А., Селиванова Н. Б., 1978. Изучение древнесмоленских строительных растворов // КСИА. Вып. 155. С. 44–56.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 49. Материалы и исследования по археологии древнерусских городов; т. 4.) ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1997. 733 с.

- Столетов И. А., 1976. Результаты исследования памятника архитектуры XIII–XVI вв. Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире // Памятники истории и культуры. Вып. 1 / Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Владимирское обл. отд. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во. С. 88–95.

- Торшин Е. Н., 1994. К вопросу о производстве плинфы в Северо-Восточной Руси (по материалам раскопок церкви Бориса и Глеба) // История и культура Ростовской земли. 1993. Ростов: Журнал «Русь». С. 183–187.

- Холостенко Н. В., 1967. Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // СА. № 2. С. 188–210.

- Энговатова А. В., Яганов А. В., 2010. Новые данные об Успенском соборе в Ярославле по результатам исследований 2008 г. // Археология: история и перспективы: Четвертая межрегион. конф.: сб. ст. / Отв. ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль: Рыбинский дом печати. С. 42–57.

- Энговатова А. В., Яганов А. В., 2011. Новые данные об Успенском соборе XIII в. в Рубленом городе Ярославля // РА. № 3. С. 144–153.

- Яганов А. В., 2016. Исследования строительной площадки Успенского собора 1660–1663 гг. в Ярославле // От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–XVIII вв.: материалы науч. конф. (Москва, 20–22 ноября 2013 г.) / Отв. ред.: Л. А. Беляев, А. В. Юрасов. М.; Вологда: Древности Севера. С. 228–236.

- Яганов А. В., Рузаева Е. И., 2007. Успенский собор в Ярославле. История и археология. Результаты архитектурно-археологического изучения в 2004–2006 годах // Археология: история и перспективы: Третья межрегион. конф.: сб. ст. / Отв. ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль: Ярославский музей-заповедник. С. 226–246.