К характеристике культурного ландшафта Краснодара: эволюция планировочной структуры исторического центра города

Автор: Бондарь Виталий Вячеславович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры Юга России

Статья в выпуске: 1 (17), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой основанную на результатах анализа картографических источников реконструкцию процессов формирования композиционной основы современного культурного ландшафта исторического центра Екатеринодара-Краснодара с момента возникновения города до настоящего времени. Хроника планировочной эволюции сопровождается характеристикой основных этапов территориального роста и трансформаций первоначальной регулярной ортогональной сетки кварталов исторического ядра города и прилегающих к его селитебной части локальных территорий. Установлено, что формирование планировочной структуры Краснодара в пределах территории обследования было в целом завершено в конце 1930-х-1941 г. В дальнейшем сложившая композиция подвергалась лишь незначительным трансформациям. В настоящее время планировочная композиция исторического ядра Краснодара и локальные планировочные структуры ряда прилегающих к нему территорий сохраняют значение основы исторического культурного ландшафта и пространственной организации центральной части города и служат важнейшими компонентами её подлинной историко-градостроительной среды. Результаты исследования выступают одним из оснований установления, в соответствии с действующим законодательством, предмета охраны исторического поселения город Краснодар.

Екатеринодар, краснодар, карасунский кут, город, исторический центр, регулярная ортогональная планировка, композиционная ось, культурный ландшафт, историческое поселение

Короткий адрес: https://sciup.org/170174970

IDR: 170174970 | УДК: 719:711(470.62-25)

Текст научной статьи К характеристике культурного ландшафта Краснодара: эволюция планировочной структуры исторического центра города

Черноморские казаки-первопоселенцы начали осваивать территорию основанного ими войскового города Екатеринодара с юго-восточной части урочища Карасунский кут, по правому берегу реки Карасун при впадении её в Кубань и на расстоянии нескольких сот метров к западу и северу от этого места. На этой небольшой территории сложилась первоначальная селитебная и одновременно административная зона войскового центра. Достаточных сведений о характере первичной застройки нет, но, судя по плану города, приведенному в составленном в 1799 году землемером П. Чуйко рукописном «Атласе Новороссийской губернии», она была хаотичной [24, л. 39].

В сентябре 1794 — январе 1795 гг. Ка-расунский кут был разбит на кварталы в соответствии с планом, утвержденным Таврическим губернатором [6, л. 56; 7, л. 79]. Территория урочища в пространстве между рекой Карасун на востоке, рекой Кубань на западе, кубанской поймой на юге и до условной границы на севере, проходившей примерно по линии современной улицы им. Горького была разделена прямыми улицами по принципу «гипподамовой решетки»: ритмично расположенные улицы, проходящие с юга на север

(общий азимут 12°), под прямым углом пересекаются с также ритмично расположенными улицами, проходящими с востока на запад, образуя квадратные в плане или приближенные к квадрату кварталы. По восточной, южной и западной границам территории форма кварталов соответствовала линиям примыкания пойм Карасуна и Кубани.

Самый ранний из известных планов города, датированный мартом 1795 года, дает представление о первоначальном композиционном замысле [25]. Под центральную площадь с предполагаемым на ней храмом был определен квартал между нынешними улицами (на тот момент улицы названий не имели) Красной, Красноармейской, Гимназической и им. Ленина, то есть там, где через два десятилетия был устроен рынок, а с середины XIX века формировалась Соборная площадь с войсковым собором Александра Невского в центре (ныне это сквер имени Г. К. Жукова). Эта площадь, согласно плану, находилась почти в центре сетки кварталов, на равном расстоянии от западной и восточной оконечностей распланированной части Карасунско-го кута; от северной границы, обозначенной по линии нынешней улицы им. Горького, площадь отстояла на четыре квартала, от юж- ной, показанной по линии нынешней улицы им. Пушкина — на пять кварталов. По диагоналям от центральной площади, на равных от нее расстояниях были запланированы еще четыре площади: к юго-западу, в квартале между нынешними улицами Октябрьской, Рашпилевской, Мира и им. Орджоникидзе (где позже находились Сенная площадь и Старый базар, а ныне сквер Дружбы), в юго-восточном направлении — площадь, позже названная Екатерининской (по расположенной здесь с 1814 года церкви Св. Екатерины), между улицами Коммунаров, им. Седина, Мира и Орджоникидзе, к северо-западу — квартал между улицами Октябрьской, Рашпилевской, им. Гоголя и Карасунской, к северо-востоку — квартал, образованный улицами Коммунаров, Седина, им. Гоголя и Карасунской. Очевидно, таким путем — устройством центральной и четырех равноудаленных от нее второстепенных площадей, расположенных по углам квадрата, стороны которого составляли по пять кварталов, — была предпринята попытка сформировать композиционное ядро города. В этой композиции выделялась помещавшаяся по центральной оси юго-северного направления и примыкавшая к будущей крепостной эспланаде базарная площадь в квартале между нынешними улицами Красной, Красноармейской, им. Пушкина и Советской, с периметральным, по типу гостиного двора, расположением куренных лавок. Базарная и лавочная торговля были открыты здесь в 1798 году [8, л. 146–147].

Первоначальный план был воплощен лишь частично: в последующие годы оформились (и существуют до сих пор) лишь три из пяти предполагавшихся площадей: центральная и две других, расположенные к юго-востоку и юго-западу от нее. Крестовая композиция ядра Екатеринодара не состоялась, вместо нее в рамках той же ортогональной сетки кварталов сложилась линейная, с главной композиционной осью — улицей Красной. Причинами, видимо, послужили два обстоятельства. Первое — возможность территориального роста города исключительно в северном направлении, что было обусловлено ландшафтными качествами Карасунского кута, и второе — расположением построенной в 1795–1797 гг. крепости, занявшей пространство к северу от границы поймы и первой надпойменной террасы и на расстоянии одного квартала к югу от распланированной территории города. Стороны (куртины с угловыми и срединными бастионами) этой земляной, квадратной в плане крепости были равны длиной трем городским кварталам. Её центральная ось совпадала с линией улицы Красной, к которой, через эспланаду, были обращены северные ворота. Из этого следует, что крепость была смещена к западу относительно изначально предполагавшейся оси юго-северного направления, где изначально была запланирована центральная площадь с храмом. Войсковой Воскресенский собор был возведен не в этом квартале, а в центре крепостной площади, также по линии улицы Красной, которая приобрела значение композиционной оси городской территории.

Названными обстоятельствами был обусловлен линейный характер композиции исторического центра Екатеринодара-Краснодара.

К началу 1820-х годов Екатеринодар территориально увеличился в северном направлении на два квартала по всей ширине, примерно до нынешней Длинной улицы. Как следует из планов города 1818 и 1819 годов, площадь между селитебной территорией и крепостью оставалась незастроенной, а из ста тридцати девяти кварталов «пустопорожними» оставались лишь несколько, включая будущую Сенную площадь в квартале между нынешними улицами Октябрьской, Рашпилеской, Мира и им. Орджоникидзе. На центральной площади разместился «Ново-торгующий рынок», а в середине расположенной к юго-востоку от него площади с 1814 года стояла церковь Св. Екатерины. Еще одна площадь, на которой, на плане 1818 года, показан храм Св. Дмитрия, обозначена в квартале между улицами Коммунаров, им. Седина, Ка-расунской и Чапаева, но доказательства фактического существования храма в этом месте отсутствуют [2].

В 1830-х годах вне сети кварталов, в кубанской пойме, к югу от крепости, сформировался небольшой форштадт, именовавшийся Солдатской слободкой, а позже — поселком Форштадт. Судя по картографическим дан- ным, жилища, которых насчитывалось не более трех десятков, размещались здесь по линии «запад — восток», параллельно обрыву надпойменной террасы. К началу 1860-х годов этот посёлок, располагавшийся фактически на кордонной линии и не имевший никакого прикрытия на случай нападения неприятеля на город, был снесён [9, с. 113].

На протяжении всей дореволюционной истории Екатеринодара его территориальное развитие согласовывалось, за несколькими незначительными исключениями, с заложенным при первоначальном межевании принципом ортогональной планировки: новые кварталы образовывались путем продления существующих улиц и устройства им перпендикулярных.

Площадь внутри кварталов разделялась на дворы, представлявшие собой городские усадьбы, включавшие собственно жилище, надворные постройки, сад и огород. Большинство кварталов делилось (предположительно, заборами) на две равные части линией юго-северного направления; каждая из этих частей, в свою очередь, разделялась на четыре-пять дворов. Этот факт зафиксирован составленным в 1848 году землемером прапорщиком Яновым «Планом города Екатеринодара с окрестностью» [5].

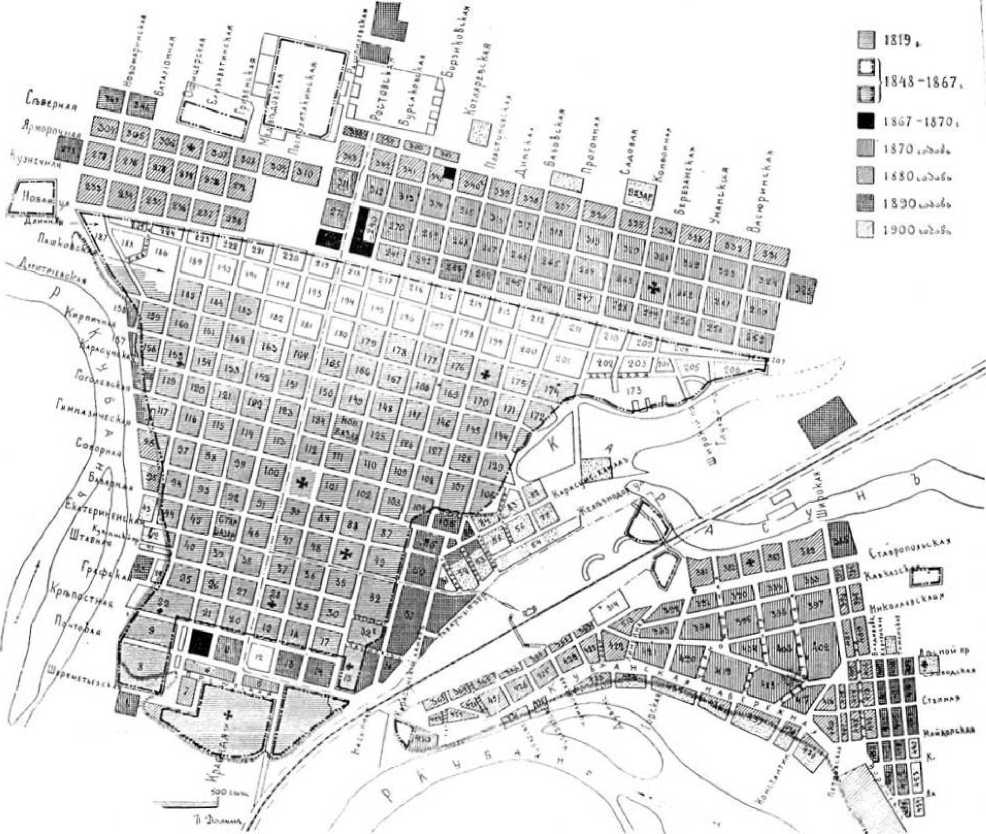

Процессы территориально-пространственного развития Екатеринодара и Краснодара были предметом исследований П. В. Миронова, который в работе «Территориальный рост гор. Екатеринодара» на основании имевшегося в его распоряжении картографического материала проследил рост города от 1819 года до первых лет XX века и отразил основные этапы на прилагаемом к статье плане с пронумерованными кварталами [15]. Согласно результатам изысканий П. В. Миронова, в период своего существования в статусе войскового города Екатерино-дар рос очень медленно: за несколько десятилетий территория города увеличилась лишь на один квартал к северу — до нынешней улицы им. Буденного (бывшей Новой). Форма нескольких кварталов по северо-западной (кварталы № 186–188, 221–225) и восточной (№ 173, 200–212) оконечностей города отличалась от «стандартной», что объясняется, по-видимому, понижениями рельефа в местах примыкания к кубанскому и карасунскому берегам. Значительный рост территории произошел после обращения города из войскового в гражданский в 1867 г. и последовавшего за этим введения в 1870 году «Правил об отводе пустопорожних мест в городе Екатерино-даре для частных построек». В 1870–1880-х гг. были распланированы и отданы под застройку так называемые «прирезки» и территории к юго-востоку от исторического ядра, за рекой Карасун. «Северную прирезку» и «Северо-западную прирезку», как обозначил эти территории П. В. Миронов, составили кварталы, образованные путем продления улиц юго-северного направления и прокладки от старой границы города перпендикулярных им трех новых улиц: Кузнечной (ныне — им. Калинина, часть улицы к западу от ул. Красной), Ярмарочной (ныне — им. Головатого) и Северной; к 1890-м годам наметились линии нынешних улиц Новокузнечной и нынешней улицы им. Хакурате, которая на тот момент именовалась «Степной». Территория города сомкнулась с возникшим еще в 1830–1840-х годах Всесвятским кладбищем, имевшим прямоугольный, протяженный в юго-северном направлении, план, ориентацию сторон, аналогичную направлениям улиц города, и занимавшим пространство, равное примерно шести кварталам [3, с. 31, 35]. Новые кварталы соответствовали исторически сложившейся ортогональной планировочной сетке [15, с. 89].

Главная улица города — Красная — при продлении на север от Новой (ныне им. Буденного) была расширена, по ее центральной оси был устроен бульвар. В последующие десятилетия, вплоть до конца 1960-х годов, бульвар распространялся далее на север синхронно росту протяженности улицы. Севернее улицы Новой (ныне им. Буденного) Красная именовалась поначалу Ростовской, позже также был назван и бульвар, в дальнейшем он стал Шевченковским, а улица, по всей длине — Красной [14, с. 172].

В эти же годы сложилась регулярная планировка Городского сада, возникшего еще в середине века как войсковой сад-питомник, и занимавшего пространство между быв-

Планъ территор!альнаго роста г. Екатеринодара съ 1819 по 1907 г.

План территориального роста г. Екатеринодара (1819-1907 гг.) (из работы П. В. Миронова [15] )

шей крепостью и полотном железной дороги — композиционно сложное, подчиненное функциональному назначению территории, сочетание нескольких прямых аллей западно-восточного направления с диагональными «лучами».

После срытия в 1872 году валов упраздненной Екатеринодарской крепости бывшая эспланада была сокращена на один квартал с запада и названа Крепостной площадью (так же, как ранее именовалась площадь внутри крепости). Эта площадь, судя по плану города 1888 года, разделялась по линии Красной улицы небольшим бульваром, а на ее восточной оконечности были отведены два квартала под застройку [18]. В 1894 г. в западной части нового квартала между улицами Бурсаков-ской, Борзиковской, Почтовой и Крепостной (ныне соответственно улицы Красноармейская, Коммунаров, Постовая и им. Пушкина) был построен Дворец наказного атамана Кубанского казачьего войска и начальника Кубанской области, а пространство за ним в пределах квартала занял дворцовый парк[1, с. 83–86; 13, с. 83–86]. Пространство между атаманским дворцом и Красной улицей осталось незастроенным до 1904 года, когда здесь был разбит Атаманский сквер. К 1907 году, когда в центре сквера был установлен памятник императрице Екатерине Великой, здесь уже существовала сеть коротких аллей и пешеходных троп [16, с. 87, 89].

Площадь, равную четырем кварталам, на новых городских территориях занял Сенной базар, вписанный в планировочную структуру города — между улицами Новой (ныне им. Буденного) на юге, Ярмарочной (ныне им. В. Головатого) на севере, Медведов-ской (ныне им. Кирова) на западе и Рашпилев-ской на востоке [23, с. 26–27]. Проезды внутри базарной площади соответствовали линиям улиц Кузнечной (ныне им. Калинина) и Поспо-литакинской (ныне Октябрьская) и впоследствии разделили рынок.

В «Закарасунской» части Екатеринодара, где в 1870–1880-х гг. было заложено 56 кварталов, принцип ортогональности был несколько нарушен, что было обусловлено, очевидно, двумя причинами: криволинейными очертаниями кубанского берега и тем, что проведенные здесь улицы не были продолжением улиц исторического центра. В этом районе, отделенном от основной части города, помимо северного потока Карасуна, линией Владикавказской железной дороги, проведенной в конце 1880-х годов, постепенно сформировалась самостоятельная планировочная композиция, приближенная к ортогональной. На некотором удалении от новых кварталов к востоку возникло Дубинское кладбище [17, прил.; 19]

В 1890-х — 1900-х гг. были распланированы и отданы под застройку территории к западу и востоку от старой части города и на Дубинке (в «Закарасунье»). К северо-западной части города теперь примыкал не включенный в сетку кварталов участок артиллерийской батареи, западнее него возник небольшой район кожевенных заводов, где по обе стороны параллельной правому кубанскому берегу улицы Кожевенной, протянувшейся по линии «юго-запад — северо-восток» расположились несколько кварталов. Два квартала, приближенных по форме к прямоугольнику, примыкающих к берегу и вытянутых вдоль него, были заняты собственно заводами, кварталы же по другую сторону улицы, к северо-западу, были прямоугольными и располагались рядами. Эта новая часть города, как и Дубинка, не была прямым развитием планировочной композиции центральной части Екатеринодара, хотя и имела признаки ортогональности [19].

Несколько кварталов возникло на месте бывшего карасунского русла — между старой частью города и железной дорогой. Территория к востоку от бывшего правого берега Карасуна, где была проведена улица Насыпная (ныне им. Гудимы), до Карасунско-го канала была вписана в историческую планировочную сетку, хотя размеры и очертания кварталов в силу ландшафтных условий соответствовали ей не полностью. Восточнее Карасунского канала и Базовской улицы принцип ортогональности был нарушен: оконечности старых прямых екатеринодар-ских улиц Базарной и Соборной поворачивали к юго-востоку и доходили до восточного продолжения Екатерининской, упиравшейся в железнодорожную станцию Екатерино-дар. Территория к северу и северо-востоку от этого места была разделена на кварталы параллельными железной дороге верхней частью Карасунского канала, улицей Железнодорожной, Дмитриевской дамбой и несколькими перпендикулярными им переулками. Размер и ритм новых кварталов были близки к историческим, но расположение их по отношению к старой уличной сетке было диагональным. Эта планировочная композиция в последующие годы распространилась на территорию к северо-востоку от Дмитриевской дамбы, до линии Черноморской железной дороги.

В начале ХХ столетия сложилась регулярная планировка Всесвятского кладбища, представлявшая собой композицию с центральной осью — аллеей юго-северного направления, несколькими перпендикулярными ей аллеями и двумя диагональными, расходившимися от южного входа в кладбище. Почти в географическом центре территории, при пересечении осевой и центральной поперечной аллей была сформирована небольшая площадь, на которой располагался кладбищенский храм [11].

Плотная ортогональная сеть мелких кварталов, ориентированных, почти точно по сторонам света, возникла к началу второго десятилетия нового века в восточной, «зака-расунской» части города, к востоку от исторической части предместья Дубинка и югу от улицы Ставропольской [20].

К первой половине 1920-х годов, судя по планам города (теперь уже Краснодара), после значительного продления улицы Кузнечной (ныне эта часть улицы носит имя Калинина) на запад, к северу от нее и к западу от Всесвятского кладбища сформировался новый участок городской территории. [10, 21, 22]. Его планировка, в отличие от расположенных к югу кварталов кожевенных заводов, соответствовала исторической планировочной композиции города.

Формирование планировочной структуры Краснодара в пределах территории обследования, то есть в границах исторического поселения город Краснодар, установленных Законом Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарскогокрая»,былов целомзавершено в конце1930-х — 1941 г., когда квартальная сетка распространилась до улицы им. Бабушкина на севере[26].

В дальнейшем сложившая композиция подвергалась лишь незначительным транс- формациям. Утраты исторической трассировки улиц составляют смещение к югу линии ул. Орджоникидзе (бывшей Базарной) на участке между Рашпилевской и Красной (в 1960х годах), устройство Площади Труда (ныне также утраченной) на рубеже 1960–1970-х гг. на месте бывшего начального (крайнего южного) квартального отрезка улицы Красной и демонтаж дорожного полотна улицы Красной на отрезке между улицами Постовой и Советской с устройством обширной площади [4; 12].

На сегодняшний день планировочная композиция исторического ядра Краснодара и локальные планировочные структуры территорий, возникших позже на месте осушенных участков русла Карасуна и прирусловой территории — районы ул. им. Суворова, железнодорожного вокзала и Покровских озер, а также в закарасунской части города Дубинке, сохраняют значение основы исторического культурного ландшафта и пространственной организации центральной части города и служат важнейшими компонентами её подлинной историко-градостроительной среды.

Список литературы К характеристике культурного ландшафта Краснодара: эволюция планировочной структуры исторического центра города

- Бардадым В. П. Дворец наказного атамана // Бардадым В. П. Архитектура Екатеринодара. Краснодар: Лебедев Ю. Ю., 2009.

- Бондарь В. В. Две церкви во имя Святого Дмитрия Ростовского в Екатеринодаре // Кубанское казачество: три века исторического пути: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Ст. Полтавская Краснодарского края, 23-27 сентября 1996 г.). Краснодар: б.и., 1996. С. 25 - 27.

- Бондарь В. В. Историческое Всесвятское кладбище в Краснодаре // Фелицынские чтения (XV): Провинциальный город в социокультурном пространстве XVIII - XXI вв. Материалы региональной северокавказской науч.-практ. конф. (Краснодар, 29-31 октября 2013 г.). Краснодар: Вика-Принт, 2014. С. 30-45.

- Бондарь В. В. Краснодар: судьба старого центра. К проблеме современного кризиса историко-архитектурного облика города. Краснодар: Издатель Игорь Платонов, 2007.

- Государственный архив Краснодарского края. Коллекция «Географические и специальные карты Северного Кавказа». Д. 113.