К истории азиатского Боспора в ранневизантийское время: по материалам комплексных исследований Верхнегостагаевского городища

Автор: Малышев А.А., Дрыга Д.О., Клемешов А.С., Смекалова Т.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет результаты комплексного изучения Верхнегостагаевского городища (Краснодарский край), датируемого позднеантичным - ранневизантийским временем. Продемонстрированы возможности привлечения недеструктивных методов (топосъемка и магниторазведка) в исследованиях памятника с многоуровневой системой оборонительных сооружений, возведенных с использованием античных строительных материалов в соответствии с традициями сырцово-каменной боспорской фортификационной архитектуры. В работе приводится информация об особенностях рельефа местности, в которой расположен памятник, являвшийся стратегически важной крепостью-убежищем. Большое внимание уделяется описанию фортификации городища - двух поясов стен, выполнявших оборонительную функцию цитадели, а также монументального сооружения общественного назначения, остатки которого были открыты в 2014-2017 гг. Приводится характеристика датирующего материала, полученного при проведении археологических раскопок. Публикуются хронологические определения. На основе наблюдений, касающихся масштаба работ по возведению крепости, а также их качества, сделан вывод о том, что строители имели представление об особенностях микрорельефа и строительных материалов. Отмечено вторичное использование при строительстве камня из более ранних разрушенных построек. Рассматривается возможность связи Верхнегостагаевского городища с локализуемым многими исследователями в указанном регионе синхронным политическим образованием, которое, вероятно, было причастно к чеканке подражаний римским динариям.

Монументальная архитектура, неразрушающие и разрушающие методы исследования в археологии, городище, континуитет

Короткий адрес: https://sciup.org/145145838

IDR: 145145838 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.034-044

Текст научной статьи К истории азиатского Боспора в ранневизантийское время: по материалам комплексных исследований Верхнегостагаевского городища

Для изучения слабо освещенной древними авторами истории Северного Причерноморья и расположенного здесь на рубеже позднеантичной и ранневизантийской эпох (III–VI вв.) античного Боспорского государства особое значение имеют материалы археологических исследований [Блаватский, 1985; Фролова, 1998, c. 249]. Большие пространства Северопричерноморского региона, в частности азиатская часть Боспора, были охвачены процессами, которые привели к запустению и упадку хозяйственной и политической системы [Гайдукевич, 1949, c. 439–484; Блаватский, 1985; Кругликова, 1966, c. 9–24]. Письменные источники скупо сообщают о передвижении по территории Азиатского Боспора варварских племен, в частности готов. В «Перипле Анонима», который традиционно датируется V в., хотя включает фрагменты и более ранних сочинений [Агбунов, 1987, c. 13–15], сообщается о связываемой с прежней античной Горгиппией Евдусии, центре евдусиан – готов-тетракситов [Там же, с. 15]. Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский отмечал, что готы-тетракситы размещались в непосредственной близости от местности Евлисия либо на ее территории [Прокопий Кесарийский, 1950, IV. 4, 7], которую отождествляют с Евдусией «Перипла Анонима» [Медведев, 2011].

Археологические подтверждения этой информации отсутствуют: бытовые памятники позднеантичного – раннесредневекового периода в указанном регионе практически не известны [Ковалевская, 1981, рис. 57; Гавритухин, Пьянков, 2003, рис. 12], поэтому датировка открытого здесь в 2013 г. городища с мощными фортификационными сооружениями эпохой Великого переселения народов (IV–VII вв.) стала заметным событием.

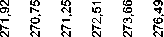

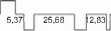

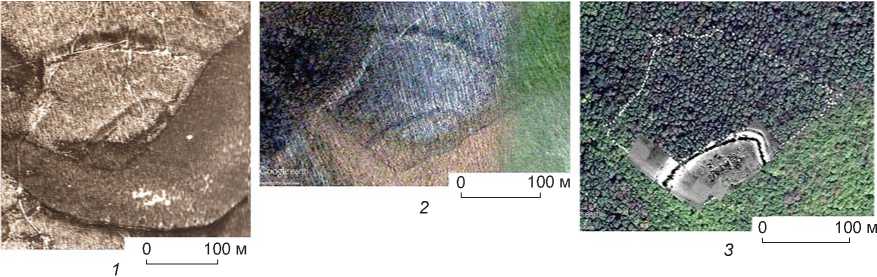

Проведенная нами на городище топосъемка позволила уточнить имеющиеся картографические материалы (масштаб 1 : 10 000) (рис. 1). Серия GPS-точек коррелирована с аэрофотографиями 1943 г. из собрания Национального архива США и космоснимками (рис. 2, 1, 2). Сравнительный анализ указанных материалов позволил получить размерные характеристики городища, оценить его фортификационные и коммуникативные возможности, а также экономическую целесообразность создания. Судя по трассам дорог и открытым пространствам, в середине XX в. территория памятника использовалась для хозяйственных нужд более интенсивно, чем в древности, ландшафт же не претерпел особых изменений.

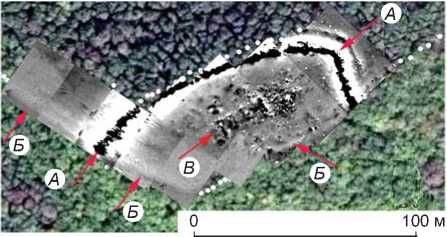

В 2013 и 2015 гг. на верхней укрепленной площадке – цитадели – и в прилегающих оборонительных сооружениях проводились работы по выявлению и исследованию строительных остатков городища недеструктивным методом – магниторазведкой (рис. 2, 3 , 4 ), который зарекомендовал себя как эффективный способ изучения поселенческих структур, в частности крепостных сооружений [Smekalova et al., 2016]. В процессе раскопок на городище, которые продолжались четыре года, были изучены культурный слой, а также элементы наиболее важных объектов системы фортификации и быта памятника. Лабораторные исследования полученных материалов (определение содержания соединений фосфора в отложениях городища и анализ палеоботанических образцов)* открыли возможность выявить особенности культурного слоя в разных частях памятника, уточнить спектр строительных материалов и получить новые данные о хронологии бытования монументального сооружения цитадели.

Изучение городища проводилось с привлечением целого ряда неразрушающих и разрушающих методов, поэтому эти исследования могут быть охаракте-

Тип местности по увлажнению

|

Тип попереч- |

слева |

|

ного профиля |

справа |

Уклон, %, вертикальная кривая, м

Отметка оси дороги, м

Отметка земли, м

264,00 264,00

R – 6,05

L – 2,38

у – 35°28ʹ13ʹʹ R – 6,05

у – 83°20ʹ03ʹʹ у – 10°28ʹ25ʹʹ у – 96°33ʹ26ʹʹ

R – 4,41 R – 4,41 R – 4,41

Пикет

Элементы плана Километры

у – 81°28ʹ24ʹʹ у – 61°13ʹ50ʹʹ у – 72°31ʹ60ʹʹ

R – 6,93 R – 6,05 R – 6,05

L – 9,86 L – 6,47 L –2,66

L – 3,75 L – 6,41 L – 7,81

102,63

70,18

5,88 62,14

176,67

а

Тип местности по увлажнению

Отметка оси дороги, м

Уклон, %, вертикальная кривая, м

Расстояние, м

100 м

Тип попереч- слева ного профиля справа

Пикет

Элементы плана Километры

Отметка земли, м

Рис. 1. Верхнегостагаевское городище и его окрестности.

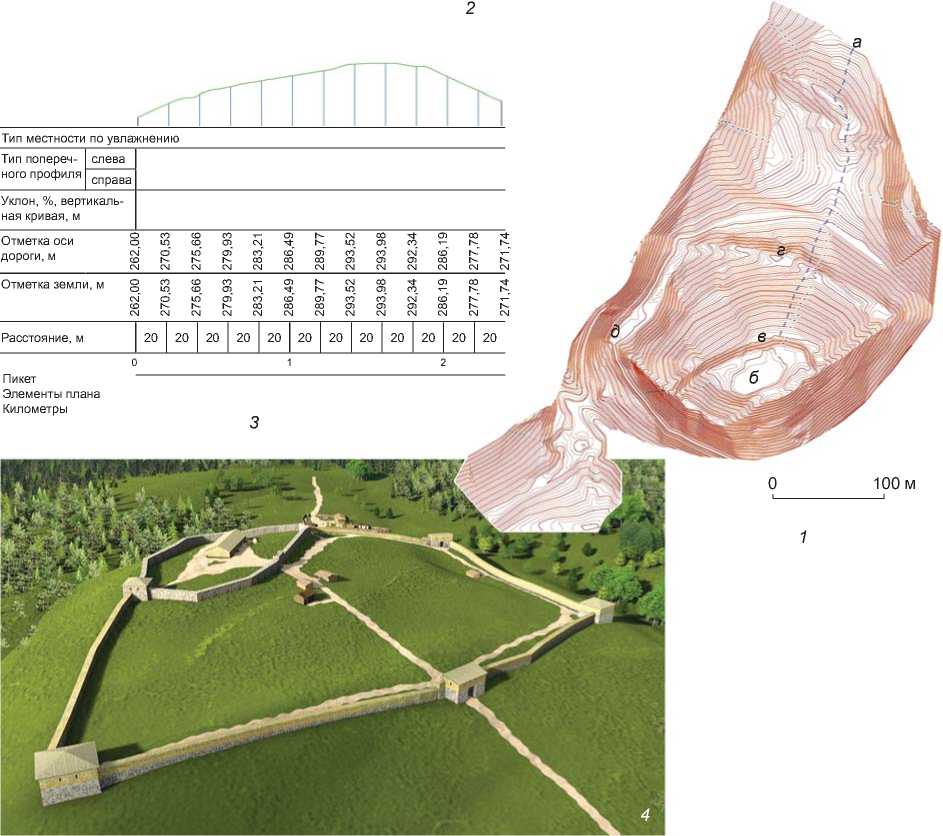

1 – топографическая карта: а – «меридиональный хребет», б – местоположение монументального здания на территории цитадели, в – предполагаемое местоположение проездного сооружения на дороге в цитадель, г – проездное сооружение на городище, д – раскоп на внешней оборонительной стене; 2 – разрез городища по оси З – В; 3 – разрез городища по оси С – Ю; 4 – 3d-реконструкция сооружений Верхнего-стагаевского городища (автор В.В. Моор).

Рис. 2. Материалы аэрофотосъемки городища в 1943 г. ( 1 ); космический снимок от 24.02.11 ( 2 ); карта магнитного поля, наложенная на космический снимок (выполнена Т.Н. Смекаловой и А.В. Чудиным) ( 3, 4 ): А – интенсивная положительная магнитная аномалия от внутренней стены цитадели; Б – слабая отрицательная аномалия от внешней стены крепости; В – аномалии от прямоугольного монументального сооружения внутри цитадели.

ризованы как комплексные. В статье систематизированы результаты вышеуказанных работ, позволившие составить представление о топографии, стратиграфии и хронологии открытого в 2013 г. объекта культурного наследия.

Фортификация Верхнегостагаевского городища

Крепость располагается на северном склоне водораздельного хребта между реками Котлама и Гостагайка, которые относятся к бассейну Чёрного моря. Сооружения крепости занимают практически всю площадь (2,7 га) мыса неправильной, близкой к четырехугольной формы. Рельеф мысовой части очень сложен: ее территории соответствуют абсолютные отметки в интервале 280–294 м, крутизна склонов в восточном и северо-восточном направлениях составляет до 40º, в западном и северо-западном – 25–30º (см. рис. 1, 2 , 3 ). С юго-востока, запада и северо-запада мыс ограничен глубокими оврагами, связанными с бассейном р. Гостагайки. С северной стороны к основанию мыса примыкает удлиненный, значительный по размеру (ок. 0,8 км) перешеек. Важное значение для формирования системы фортификации и коммуникации имеет гребень хребта, прорезающий территории городища и перешеек в меридиональном направлении (далее – «меридиональный хребет») (см. рис. 1, 1 , а ).

Прочность, а также наклонное залегание пород обеспечивают устойчивость северо-восточного и восточного склонов мыса, что даже при большой крутизне благоприятствует возведению здесь монументальных сооружений. Крепость имела два пояса каменных оборонительных сооружений: стену, расположенную по периметру всего городища, и дополнительную стену, отгораживающую цитадель от основной части крепости.

Цитадель

Верхняя площадка мыса площадью 0,5 га, на которой расположена цитадель городища, подпрямоугольной формы, вытянута по оси СВ – ЮЗ. Граница цитадели – валообразная насыпь – хорошо прослеживается и на топографических планах, и на аэрофотоизображениях (см. рис. 2). Магнитная съемка выявила интересную особенность фортификации цитадели: внутренняя стена, отгораживающая «акрополь», была сооружена из камня и сильно обгоревших глиняноплетневых или сырцовых конструкций. Они отразились в магнитном поле в виде прямолинейной отрицательной аномалии (материал стены – немагнитный камень) (см. рис. 2, 4 ). Это наблюдение было сделано благодаря сильной положительной магнитной аномалии над стеной, такой же как над стенами Раевского и Краснобатарейного городищ. При пожаре глина испытала высокотемпературное воздействие, что обусловило ее обжиг, ошлакование и намагничивание.

Для возведения валообразной насыпи создателям цитадели с СЗ и СВ был эскарпирован склон водораз- дельного хребта. Поскольку эти валы состыкованы по гребню «меридионального хребта» с учетом рельефа местности, их контур не имеет правильной геометрической формы.

Контуры проезда с внутренней стороны вала и заметный «провал» в рельефе позволяют предположить, что въезд на территорию цитадели находился в северной части насыпи. Высота насыпи с западной стороны составляет более 3 м, а с северной и северо-восточной – более 2 м. Отчетливо очерчены юго-западный, южный и восточный углы цитадели. Стены с юго-восточной стороны, судя по рельефу, были сооружены на небольшой грунтовой насыпи, а с юго-западной – просто на скальном горизонте.

Остается открытым вопрос о том, имелись ли в поворотных точках валообразной насыпи – в юго-западной, южной и северной частях фортификации цитадели – башенные сооружения. Прямоугольная площадка размерами ок. 6 × 6 м фиксируется только на стыке северо-восточного и юго-восточного участков вало-образной насыпи. Стратегическая необходимость расположения здесь башни – контроль доступа к воротам цитадели – очевидна.

Внутреннее пространство цитадели отличается сложным рельефом: перепад высот составляет 9 м. В юго-западной части оно представляет собой крутой склон шириной ок. 26 м, который упирается в край еще более значительного по крутизне обрыва. Не исключено, что проникнуть в цитадель было возможно и со стороны, со стыка валообразной насыпи и южного обрывистого склона мыса городища.

Большая часть площади цитадели – это естественное плато овальной формы размерами 26 × 47 м (высота ок. 294 м), ориентированное на вершине мыса, как и вся цитадель, по оси СВ – ЮЗ. Перепад высот значительный на юго-западном склоне, в целом он не превышает 1,0–1,5 м. Ландшафт прилегающей к нему территории, судя по складкам, читаемым и за вало-образной насыпью, соответствует естественному рельефу возвышенности.

Монументальное сооружение

На указанном плато магнитной съемкой, проведенной в 2013–2015 гг., было зафиксировано прямоугольное сооружение (примерные размеры 10 × 30 м), ориентированное по оси плоскогорья. Судя по отрицательным магнитным аномалиям, основания его стен были каменными. Восточная и западная стены сооружения дополнительно отмечаются сильными положительными аномалиями. Вероятно, при их возведении были использованы намагнитившиеся в сильном пожаре сырцовые кирпичи. К востоку от прямоугольного сооружения наблюдается обширная знакопеременная аномалия мозаичной структуры, которой соответствует развал обгоревших глинобитных стен и, возможно, черепичной крыши.

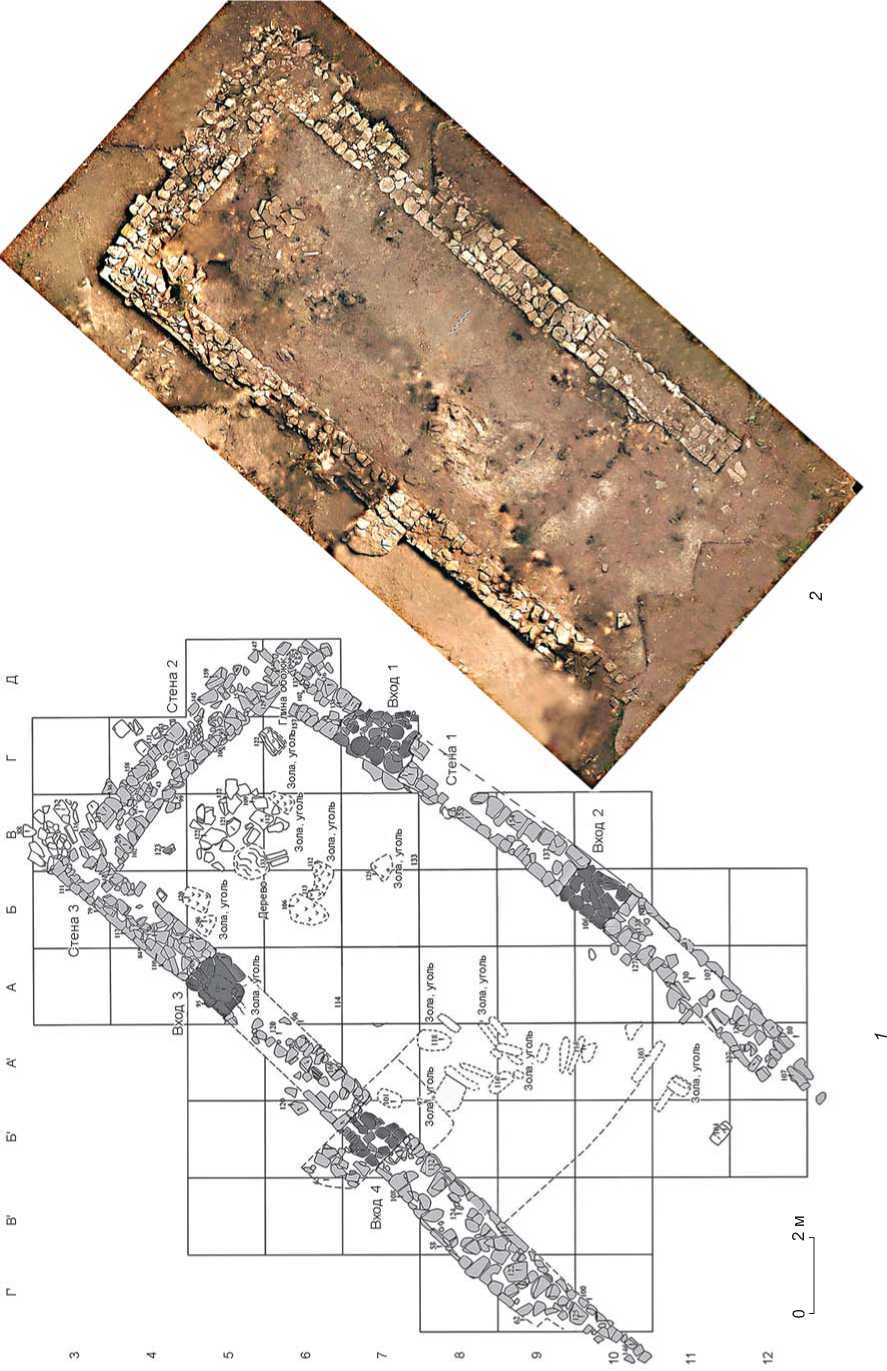

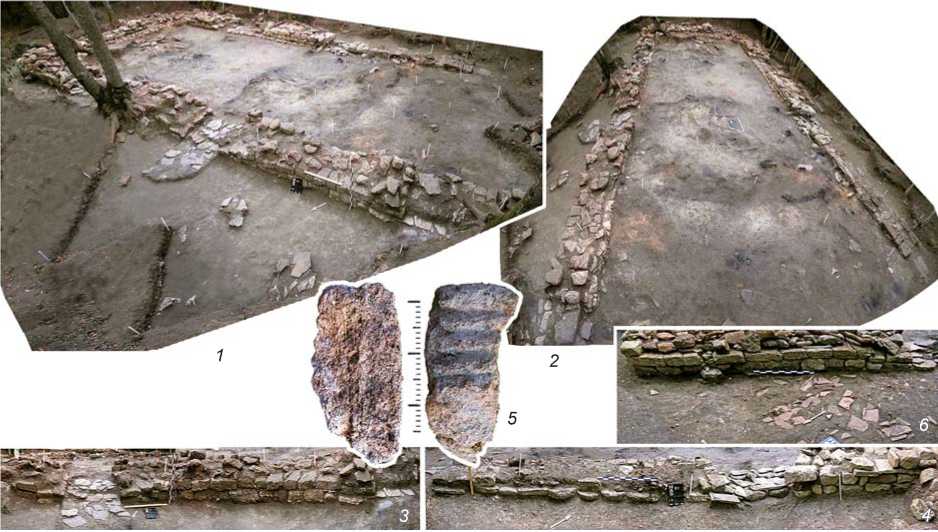

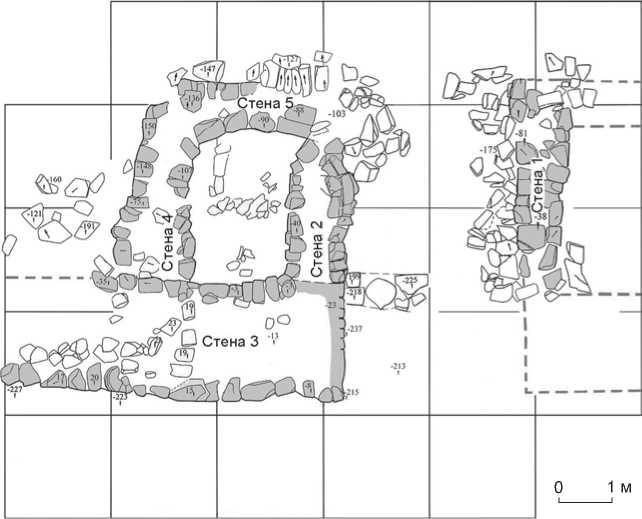

В 2014–2016 гг. бóльшая часть монументального сооружения была исследована раскопками (рис. 3, 4), расчищены кладки трех стен шириной ок. 1,2 м: продольные прослежены на длину ок. 17 м, а поперечная – на длину ок. 10 м.

Фасы стен сохранились на высоту до 0,6–0,7 м (три-четыре ряда кладки). Кладка, не смотря на воздействие склоновой деформации, особенно ощутимой на продольной северо-восточной стене, сохранила четкую порядную структуру (рис. 4, 3 , 4 , 6 ). Внешние фасы стен, образующих северный, обращенный к проездным воротам цитадели угол здания, сложены из крупных, высотой 0,15–0,20 м, квадров отесанного ракушечника (рис. 4, 6 ). Внутренние фасы выполнены камнями, как правило, меньшего размера, чаще встречается местный известняк.

Для входа в здание были сделаны дверные проемы шириной ок. 1,6 м. В продольных стенах они расположены попарно. Основание порогов сложено из трех рядов изделий короткоцилиндрической формы (видимо, барабаны колонн) из ракушечника и замощено сверху тонким плитняком из известняка (см. рис. 3). Вымостки с внешней стороны от входов 1 и 4 маркируют древнюю дневную поверхность, свидетельствуя о незначительном заглублении стен здания на один фундаментный ряд кладки – ок. 0,2 м. В нижнем фундаментном ряду кладок также выявлены секции стволов колонн диаметром ок. 0,4 м из ракушечника.

В заполнении помещения повсеместно фиксировались развалы каменных кладок. Расчищенные завалы строительного камня позволяют реконструировать высоту внешней стены в пределах 1 м. Остатки залегавших в здании продольно обгоревших дубовых плах вперемешку с обломками кровельной черепицы сопровождаются прослойками золы и сырцовой обмазки. Этот горизонт, по нашему мнению, образован остатками рухнувшего при пожаре перекрытия, которо е по античной традиции было черепичным (см. рис. 4, 6 ).

Бóльшая часть обломков принадлежала плоским керамидам (соленам) с бортиками вдоль двух продольных сторон. Общие габариты (различная ширина) и, главное, особенности оформления боковых бортиков, обусловленные технологией укладки, которая не характерна для эллинизма, позволяют датировать находки римским временем [Зеест, 1966, с. 59–60]. Примерно половина обломков относится к керамидам, изготовленным из типичного для продукции античной Горгиппии римского времени глиняного теста краснокоричневого цвета, которому присущи ноздреватая структура, крупнозернистые примеси шамота, песка и белых крупинок (извести) [Кругликова, 1966, с. 148].

Рис. 3. Сводный план ( 1 ) и аэроснимок ( 2 ) монументального сооружения на территории цитадели.

Рис. 4. Монументальное сооружение на территории цитадели.

1 – вид с ЮЗ; 2 – вид с Ю; 3 – проем входа 4 с пандусом, внешний фас стены 3; 4 – проем входа 1, основание внешнего фаса стены 1, сложенное из секций стволов колонн; 5 – фрагмент изделия из ракушечника; 6 – внешний «парадный» фас стены 3, на переднем плане развалы кровельной черепицы.

Внешний оборонительный контур

Пространство между валами цитадели и внешнего пояса оборонительных сооружений обширно, его площадь превышает 2 га. Значительный уклон поверхности важен для задач фортификации, но он создавал много трудно стей для хозяйственной деятельности. Следы хозяйственного использования этого участка (террасирование, наличие культурного слоя) на склоне отсутствуют, следы перепланировки (эскарпирование или подсыпка) отмечены только по внешнему периметру крепости.

Интенсивной хозяйственной деятельности препятствовал и дефицит воды: получить ее на территории городища из колодцев было практически невозможно. Наличие системы сбора и хранения дождевой воды исследованиями пока не подтверждено.

Значительных усилий при сооружении крепости требовало устройство внешнего оборонительного контура общей протяженно стью ок. 675 м. Наиболее короткий западно-северо-западный участок длиной ок. 140 м вписан в склон, имеющий внутренний изгиб в виде амфитеатра (см. рис. 1): естественный перелом склона был эскарпирован; излом изолиний на топоплане позволяет определить ширину образовавшейся террасы – ок. 20 м. Грунт, скорее всего, использовался для сооружения валообразной насыпи с напольной (северной) стороны крепости.

Вдоль внешнего края террасы по всему внешнему периметру городища в настоящее время прослеживается едва заметное возвышение. Как показали раскопки, слой темно-серого плотного суглинка, видимо расплывшихся сырцов, перекрывал основание в пределах 1 м двухфасной оборонительной стены, ширина которой составляла 1,0–1,1 м (см. рис. 1, 1 , д ). Она сложена в основном из крупных плит местных пород – известняка и песчаника. Вдоль внешней оборонительной стены, судя по резкому излому изолиний, проходила дозорная тропа или дорога шириной до 3 м. Почти половина юго-юго-западного и востоко-юго-восточного участков внешнего периметра связана с фортификацией самой цитадели.

В юго-восточном углу находился въезд на городище, фланкированный валообразными насыпями. Насыпь дороги, ведущей к въезду, проложена через глубокий овраг. Наличие небольшого мысообразного выступа размерами 5 × 10 м на склоне городища позволяет предположить, что изначально попасть в крепость можно было по мосту. Судя по трассе подъездной дороги на аэрофотоснимке, сделанном в 1943 г. (см. рис. 2, 1 ), в новейшее время ситуация здесь практически не изменилась.

Наиболее ответственной и трудоемкой задачей было создание фортификационной системы с напольной (северной) стороны. Сложность создавали значительная протяженность – ок. 230 м, а также перепад высот в широтном направлении в пределах 10 м. В настоящее время доступ на городище перекрывает валообразная насыпь, высота которой возрастает с востока на запад вдвое, до 4 м. Отсутствие следов внешнего рва подтверждает предположение о том, что при возведении насыпи был использован грунт, полученный при террасировании склонов для устройства сооружений внешнего оборонительного пояса и коммуникаций внутри крепости. В местах стыковки с другими участками внешнего оборонительного контура фиксируются обширные площадки башенных сооружений.

Важнейшую роль в топографической ситуации на северном участке городища играет вышеупомянутый «меридиональный хребет». На него в средней части «опирается» северная валообразная насыпь и приобретает в связи с этим выпуклый в плане контур. Кроме того, именно этот «хребет» определил месторасположение подъездной дороги из долины р. Госта-гайки и проезда в крепость.

Проездное сооружение обнаружено благодаря седловидному понижению в северной валообраз-ной насыпи; раскопками выявлены каменные кладки монументальной постройки высотой более 2 м, сооруженной в материковом светло-сером суглинке (см. рис. 1, 1, г). Поверх кладок прослежено заполнение в виде обожженной светло-бежевой или розоватой глины с крупнозернистой структурой; это остатки рассыпавшихся сырцовых кирпичей. Таким образом, подтвердилось предположение об использо- вании в фортификации крепости античных традиций сырцово-каменной архитектуры.

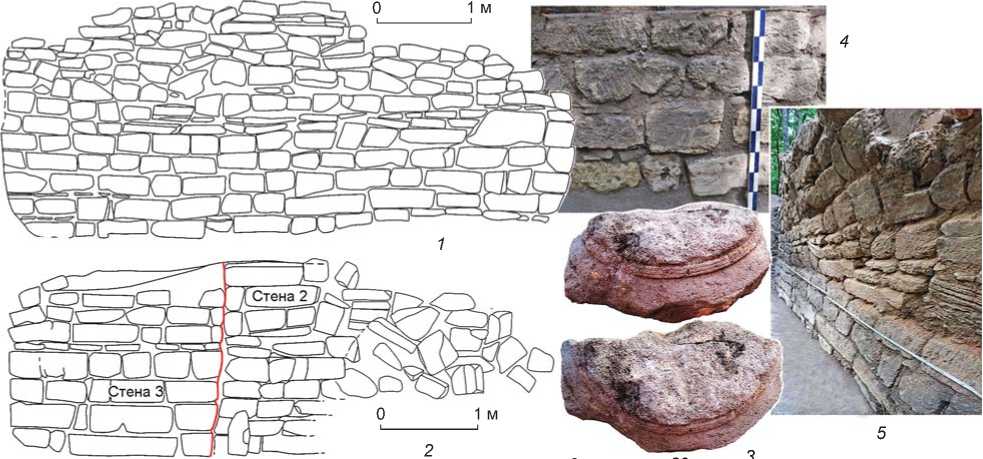

Основой проездного сооружения является стена 3, ориентированная по оси валообразной насыпи. Расчистка южного, внутреннего, фаса позволила установить неоднородный характер кладки на всю (более 2,6 м) высоту (рис. 5, 1 ): нижний, фундаментный, ряд сформирован из различных по высоте камней с целью снивелировать неровности древней дневной поверхности. В последующих четырех рядах использованы стандартные блоки ракушечника правильной формы размерами 0,15–0,2 × 0,2 × 0,5 м. На квадрах заметны следы работы пилой и инструментами черновой оте ски (рис. 5, 4 ) (ср: [Wright, 2005, ill. 90]). Бóльшая часть блоков темно-серого цвета «пропитана» гумусом. Это вместе с показателями содержания удельного фосфора в почве свидетельствует о том, что кладка на высоту 0,8 м была присыпана культурным слоем.

Вышерасположенные ряды испытали сильную продольную деформацию, которая вызвала крен верхних рядов кладки и даже их заметный горизонтальный сдвиг (рис. 5, 5 ). На верхних уровнях заметно увеличиваются различия каменных блоков по размерам: появляются необработанные плитки из местных пород – известняка и песчаника. Небрежная кладка в верхних рядах – по-видимому, результат поспешного или непрофессионального ремонта после обрушения сооружения вследствие склоновой деформации либо вражеского нападения.

30 cм

Рис. 5. Проездное сооружение, стена 3.

1 – внутренний лицевой фас; 2 – фас внутреннего пространства проездного сооружения; 3 – фрагмент капители колонны дорического ордера из кладки стены 3; 4 , 5 – следы обработки на блоках кладки.

Рис. 6. Сводный план раскопа на территории проездного сооружения.

Восточный торец стены 3 шириной ок. 2 м является составляющим фас внутренней части проездного сооружения (рис. 5, 2 ; 6). Чтобы компенсировать воздействие склоновой деформации, с внешней стороны стены 3 был пристроен контрфорс, состоящий из трех (№ 2, 4, 5) стен. Соединение стен 2 и 3 встык свидетельствует о появлении внешней конструкции в более позднее время. Элементы подобного сооружения были прослежены и на противоположной стороне проездного сооружения.

Кладки фасов стен внутреннего пространства ворот сильно обожжены и имеют значительный крен внутрь. Надо полагать, что дубовые ворота при осаде были сожжены, конструкция перекрытия надвратного сооружения рухнула и завалила проезд строительным камнем вперемешку с углем и сырцовой крошкой. В ходе раскопок внутреннее пространство проездного сооружения длиной примерно 6,5 м было расчищено; на проезжей части шириной 3 м прослежена кладка каменного порога (рис. 6).

Хронологические определения

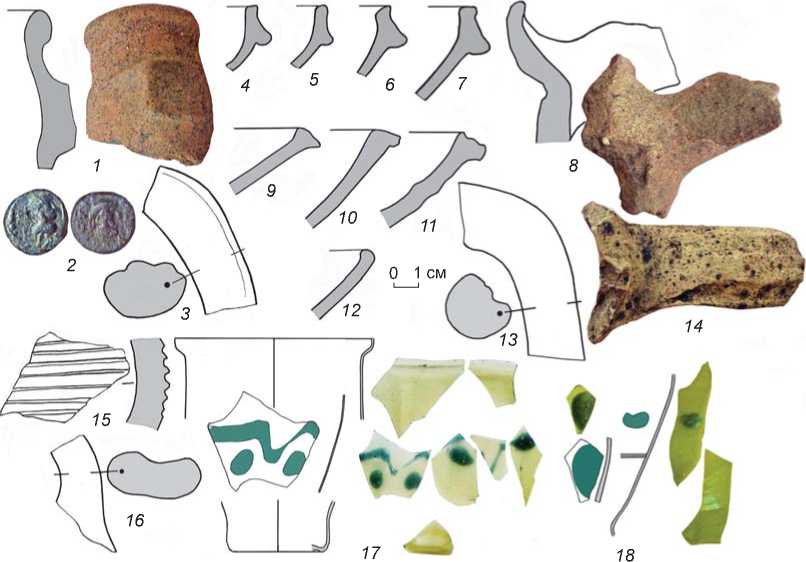

Материалы, полученные благодаря археологическим раскопкам, позволяют определить период бытования крепости в системах отно сительной и абсолютной датировки. Нижнюю границу – начало IV в. до н.э. – определяет единственная монета – бронзовый боспорский статер Радамсада (318/319 г. н.э.

(309/310–322/323))* [Фролова, 1997, табл. LXXХIV, 27–29 , c. 319–321] (рис. 7, 2 ). Более многочисленные керамические находки – фрагменты краснолаковой столовой посуды и амфор – типичны для культурных слоев причерноморских памятников конца IV – V в.** Краснолаковая керамика, представленная как импортными формами LRC (Late Roman ceramic) 3C (рис. 7, 4–6 ) [Hayes, 2008, fig. 39, 1269, 1270, 1272, 1273], LRC 3B (рис. 7, 7 ) [Ibid., fig. 38, 1262], PRSW (Pontic Red Slip Ware) 1 (рис. 7, 12 ) [Сазанов, 2012б, рис. 1, 6 , с. 135–138], так и ме стными подражаниями – PRSW 7 (имитация Hayes LRC 2) (рис. 7, 9–11 ) [Сазанов, 2012a, рис. VII.3, 1 , с. 213], датируются периодом от конца IV до третьей четверти V в.

Не противоречат указанным хронологическим рамкам предметы немногочисленной амфорной коллекции, в которой удалось выделить типичные для Северного Причерноморья позднеантичного времени хронологические индикаторы: профильные части узкогорлых светлоглиняных амфор типа E и F (рис. 7, 1 , 3 ) [Сазанов, 2012б, с. 125–133], а также ручки и стенки форм LRA (Late Roman amphora) 1A (рис. 7, 8 , 13 , 14 ) [Sazanov, 2007, p. 803–804], LRA 2 (рис. 7, 15 ) [Ibid., p. 804], LRA 3 (рис. 7, 16 ) [Ibid., p. 804–806, fig. 4, 8, 9, 20, 32, 33].

Не менее типичны для позднеантичных контекстов Северного Причерноморья конца IV – второй половины V в. фрагменты двух обнаруженных на территории цитадели сосудов из стекла прозрачного оливкового оттенка с каплями синего стекла на тулове: один украшен поясом орнамента из фестонов и капель синего стекла, полосами, другой – каплями и прошлифованными полосами (рис. 7, 17 , 18 ). Контуры сосудов позволяют реконструировать коническое тулово; у одного сохранилась часть узкого уплощенного основания [Isings, 1957, form 109; Сорокина, 1971, c. 90, тип II; Сазанов, 2012б, c. 140–142].

Материалы абсолютного датирования, а также результаты 14C-анализа двух образцов угля из заполнения монументального сооружения дают даты, соответствующие заключительным этапам бытования этого комплекса в позднеантичное – ранневизантий-

Рис. 7. Датирующий материал.

1, 3, 8, 13–16 – фрагменты амфор; 2 – боспорский статер Радамсада; 4–7, 9–12 – фрагменты керамической столовой посуды, красный лак; 17, 18 – фрагменты стеклянных сосудов.

ское время – от второй половины V до VI в.: 472 (430 ± 60) и 598 (590 ± 60) гг.*

Обсуждение результатов

Удаленность от основных транспортных артерий, морских и сухопутных (в 20 км от низовий рек Анапка (Гор-гиппия, Черное море) и Гостагайка (городище у хуторов Капустин, Витязевский лиман)) позволяет рассматривать памятник как крепость-убежище очень высокого ранга. Минимальное содержание удельного фосфора и малочисленность массового материала для культурного слоя городища [Гольева, Малышев, 2003] свидетельствует о невысокой интенсивности хозяйственной деятельности и незначительной плотности населения.

Не вызывает сомнений то, что крепость занимала выгодное географическое и стратегическое положение. Она возведена в приосевой части последнего значимого отрога на северо-западной оконечности Главного Кавказского хребта, который в древности, как и в настоящее время, делил территорию на различные природные зоны и при этом, по-видимому, являлся своеобразным мостом, издавна соединявшим

*Анализы проведены в лаборатории радиоуглеродного датирования Института географии РАН Э.П. Зазовской.

два региона: северный, в котором преобладала степь, и южный – покрытые лесами предгорья.

Территория с более благоприятным для прокладки коммуникаций ландшафтом находится к северу от крепости: довольно широкий и пологий гребень вышеописанного «меридионального хребта» простирается в широтном направлении и ведет в верховья р. Госта-гайки. Об интенсивном использовании этой зоны свидетельствует обилие строительного материала из ракушечника. Ареал сооружений из этой породы камня, как известно, тяготеет к низовьям Кубани. Судя по найденным здесь деталям колонн, среди которых имеется капитель дорической колонны, датирующейся по очень плоскому эхину в пределах позднего эллинизма – римского времени*, в качестве строительного материала использовались остатки разрушенной общественной постройки (см. рис. 5, 3 ). Наличие керамид из глины, сходной с горгиппийской, а также обращенных к Анапской долине проездных сооружений подтверждает предположение о том, что строительные материалы могли доставляться с западной стороны.

Масштаб строительной активности свидетельствует о значительных административных ресурсах властителей этого центра. К строительству были привлечены высокопрофессиональные специалисты, пре- красно знавшие особенности микрорельефа и местных строительных материалов. Можно сделать вывод о дифференцированном подходе к строительному материалу: при создании парадных конструкций использовался привезенный издалека ракушечник, а при строительстве периферийных оборонительных сооружений – местный камень – песчаник и известняк. Возможно, доставка строительных материалов и возведение крепости были многолетней повинностью населения Азиатского Боспора.

Заключение

Недавно было высказано предположение о том, что импульс началу системного кризиса был дан населением региона, известного в научной литературе как полуостров Абрау [Сазанов, 2011]. Неслучайно многие исследователи локализуют здесь политическое образование, которое имело отношение к чеканке знаменитых подражаний римским денариям [Кругликова, 1966, c. 203; Шелов, 1973]. Эти подражания маркируют передвижения по одной из древнейших трасс, связывающих черноморское побережье через Закубанье с Центральным Предкавказьем [Шелов, 1973, c. 193].

Комплексные исследования укрепленного в античных традициях Верхнегостагаевского городища позволяют получить новые данные об одном из наименее изученных периодов истории Азиатского Боспора.

Полевые исследования недеструктивными методами (архивные аэрофотографии, космические снимки и магниторазведка) и анализ полученных материалов проведены д-ром ист. наук Т.Н. Смекаловой в рамках выполнения гос-задания Минобрнауки РФ №33.1470.2017/ПЧ, геодезические работы и аэросъемка объектов выполнены Д.О. Дрыгой за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-06-00564).

Список литературы К истории азиатского Боспора в ранневизантийское время: по материалам комплексных исследований Верхнегостагаевского городища

- Агбунов М. В. Античная лоция Черного моря. -М.: Наука, 1987. -157 с.

- Блаватский В.Д. Боспорское царство в позднеантичное время//Античная археология и история. -М.: Наука, 1985. -С. 242-260.

- Гавритухин И. О., Пьянков А.В. Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.) Могильники III-IV веков. //Крым и Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья.IV-XIII века. Археология. -М.: Наука, 2003. -С. 186-200.

- Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. -М.; Л.: Наука, 1949. -624 с.

- Гольева А. А., Малышев А. А. Изменение содержания валового фосфора и органического углерода в почвах древ непоселенческих ландшафтов//Роль почвы в формировании ландшафтов. -Казань: ФЭН, 2003. -С. 124-129.