К истории "большой цыганской миграции" в Россию: социокультурная динамика малых групп в свете материалов этнической истории

Автор: Сеславинская Марианна Владимировна

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Прикладная культурология

Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа материалов по этнической истории и культуре рассматривается социокультурная динамика в среде российских цыган-ловaрей: этносоциальные процессы, связанные с особенностями социально-экономической интеграции в российское общество в конце XIX - ХХ в. Наряду с устными источниками использованы архивные материалы (фотографии, документы), позволяющие уточнить ареал и сроки миграции ловарей из Венгрии в Россию через территории Польши, Украины и Белоруссии. В Приложении приводятся полевые материалы по этнической истории и культуре российских ловарей.

Цыгане-ловари, этническая история, этнический дискурс, социокультурная динамика, социально-экономическая интеграция, группообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/170174268

IDR: 170174268 | УДК: 39:314.7(=214.58)

Текст научной статьи К истории "большой цыганской миграции" в Россию: социокультурная динамика малых групп в свете материалов этнической истории

История цыган Европы — это история цыганских родовых групп и их миграций, а история культуры цыган — история их традиций, важнейшую часть которых составляют традиции в сфере жизнеобеспечения. Исследование алгоритма функционирования традиционной хозяйственнокультурной модели цыган является условием понимания специфики их интеграции в общества Европы. Определяющим фактором динамики цыганской культуры является динамика социально-экономической среды. Для цыганских групп, которые столетиями развивались как «диаспора без метрополии», в этом процессе равное значение имеют два основных вектора: собственный потенциал развития — и характер контактирования с окружением [1] , что показательно представлено на уровне малых групп.

Образцы этнического дискурса – один из важнейших источников данных по этнической истории и культуре. Авторы качественных публикаций с дискурсивными описаниями культуры цыган – В. Добровольский, Ф. Елоева, А. Русаков, О. Абраменко (русские цыгане), Р. и П. Деметеры, и политическая в детской книге Европы и Америки 1920–30-х гг.

(Часть 1)

Пигальская А. М.

Подходы к конструированию истории дизайна и его практики

Ващенко А.В.

Двуликость Януса: мифология встречи старого с нов ым

Малая культурологическая энциклопедия

Вячеслав Леонидович Глазычев

Pro memoria

Разлогов К. Э.

Флиер А. Я.

Севан О. Г.

Вячеслав Глазычев : архитектура человека

К 80-летию Российского института культурологии

Кудрявцева Е. Б.

Образование и первые годы существования Института

Рецензии

Рыбак К. Е.

Об итогах деятельности музеев России (по материалам доклада

Союза музеев России)

Научная жизнь

Кужелева-Саган И. П.

Носова С. С.

Новомедийные формы международного научного сотрудничества

Жукова О. А.

Актуальные проблемы современного культурологического знания: глобальный мир в культурологическом измерении

Малыгина И. В.

«Семиосфера» Ю.М. Лотмана: рецепции в современном социальногуманитарном знании

О. Деметер-Чарская, О. Петрович (цыгане-кэлдэрáри), В. Торопов (крымские цыгане). При этом специальных исследований по этнической истории и культуре цыганских групп Российской Федерации и стран СНГ, основанных на полевых материалах и/или анализе этнических текстов, немного. В качестве таковых можно назвать публикации И. Андрониковой и О. Абраменко о культуре русских цыган, диссертацию Н. Деметер о свадебной обрядности цыган-кэлдэрарей, публикации В. Торопова и И. Заатова о крымских цыганах, Г. Цветкова и М. Сеславинской о цыганах-ловáрях, Т. Сторожко и Н. Зиневич о русских цыганах и сэрвах, И.Махотиной о фольклоре русских цыган, Л.Черенкова о расселении и особенностях культуры цыганских групп Центральной России, А. Черных, Д. Ваймана и И. Имайкиной об этносоциальных процессах в цыганских группах Пермского края, Е. Марушиаковой и В. Попова об этносоциальных процессах в цыганских группах России и СНГ, неопубликованное исследование Н. Бессонова об этнической истории цыган-кишиневцев. Перечисленные исследования начались в 1970– 80-х и активизировались с начала 2000-х гг.

В данной статье мы на основе данных этнической истории и полевых материалов рассмотрим процессы социокультурной динамики у цыган-ловарей, относящихся к так называемым влашским группам, ортодоксальным и наименее адаптированным к российскому социуму. Формирование влашских групп цыган связано с их длительным пребыванием в ареалах распространения румынского языка; затем эти группы они расселились в ряде стран, прежде всего, в Сербии, Греции, Венгрии, Австрии, Словакии, Чехии. Середина XIX в. ознаменовалась отменой крепостного права и социальными преобразованиями в Валахии и Молдавии, а также революцией и отменой крепостного права в Венгрии. В румынских княжествах развернулась политика, направленная на оседание цыган и включения их в крестьянское или городское сословия, что сопровождалось повышением налогообложения [2] . Это породило волну миграций из региона ортодоксальных мобильных групп — кэлдэрáрей , ловáрей , чурáрей , а также — более мелких групп, которые распространились по Европе; некоторая их часть переселилась в Америку [3] . Данная волна получила название большой кэлдэрарской , или кэлдэрарско-ловарской миграции, с которой в России появились группы кэлдэрарей и ловарей, существенно изменившие состав ее цыганского населения, и потомки которых сейчас составляют значительную его часть [4] .

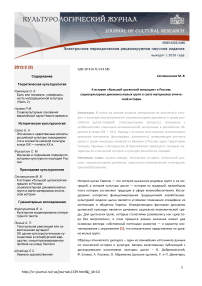

Существующие трудности в оценке достоверности материалов этнической истории связаны со спецификой функционирования информации в бесписьменной традиции. Поэтому интерпретация этих материалов в свете известных исторических событий с привлечением других источников (архивных фотографий, документов), прямо или косвенно подтверждающих устные данные, значительно расширяет возможности использования последних. Начнем наше исследование с анализа архивной фотографии «кочевых» цыган.

По ряду признаков (детали костюма, аксессуары) ясно, что на снимке — табор одной из влашских групп, переселявшихся в Россию во второй по- ловине XIX — начале XX в. Время съемки указано в левом нижнем углу фотографии — это 29 марта 1894 г. Подпись в правом нижнем углу содержит имя фотографа: А. Браац. Эта редкая для России фамилия облегчила поиски по сайту «Большой русский альбом», на котором представлена обширная база данных по фотографам и фотоателье дореволюционной России [5]. Ателье фотографа Александра Васильевича Брааца находилось по адресу: г. Витебск, у Двинского моста, д. Галаскера [6]. Сведения о А. В. Брааце содержатся в документах Национального исторического архива Беларуси, где упомянуто, что в 1899 г. А. В. Браац, фотограф и владелец фотоателье, устроил несколько выставок в разных частях Витебска с тем, чтобы горожане могли ознакомиться с искусством фотографии [7].

Жилище. Транспорт. Изображенные на фотографии цыгане явно принадлежат к влашской группе, видимо, ловарям или кэлдэрарям, на что указывает характерная конструкция крупных шатров. Обращает на себя внимание и конструкция крытых повозок. Высокие, с полукруглым обтянутым верхом, некоторые — на разновысоких ко-

лесах, они представляют собой настоящие «дома на колесах».

Крытые повозки у цыган-ловарей назывались гэрнéво, в отличие от непокрытой повозки и телеги (на той же фотографии слева), называвшейся общецыганским словом вурдóн . Верх крытой повозки был посконным, а в семьях побогаче обтягивался кожей [8] . Подобные повозки использовались цыганами Венгрии и Румынии, но есть свидетельства того, что на них ездили и на территории Польши, что отражено на рисунке начала ХХ в. из архива Тадеуша Рыбковского «Цыгане у корчмы» [9] . В России до 1917 г. существовал такой же тип крытой повозки с дугообразным верхом — «кибитка» [10] . В то же время, у повозок на фотографии необычно высокие колеса, что не характерно для России и Польши.

Одежда, головные уборы. На фото изображены 11 взрослых и 12 детей разного возраста. Взрослые стоят попарно, в основном жены с мужьями, некоторые с детьми. В середине основного ряда позирующих — вáйда (лов., кэлд., от слав. воевода, венг. vajda — воевода), лидер табора, авторитетный мужчина среднего возраста. Он выделялся особыми «знаками достоинства», маркировавшими его высокий социальный статус в семейно-родовой группе и таборе, — нашитыми на одежду крупными пуговицами яйцеобразной формы (обычно серебряные, иногда — размером с куриное яйцо [11]), а главное — жезлом с серебряным навершием (лов., кэлд. ровлú), который был традиционным символом вайды в румыновенгерском ареале. Функции вайды в прошлом связаны с особенностями представительства цыганских групп перед властями в странах Центральной Европы (румынские княжества, Венгрия, Польша), где вайды собирали налоги с цыган.

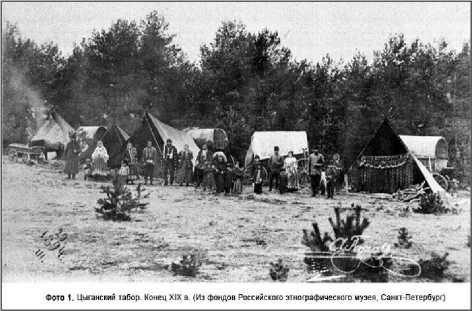

Звание и статус вайды стали результатом сращения функций традиционного лидера цыганской общины с низшими административными должностями стран проживания в ситуации групповой интеграции цыган в окружение и сохранения ими принципов внутреннего самоуправления. На вайде надеты рубашка и жилет с пуговицами, на плечах — полупальто с бортами, также обильно украшенными пуговицами (ср. фото 3 и мужской костюм на фото 4 [12]). Хорошо виден широкий, собранный на запястье рукав рубахи вайды — характерный элемент праздничной одежды Венгрии и некоторых областей Румынии. Cтарейшины цыганских групп, традиционно расселенных в Польше, исполняли те же функции, что и вайды влашских групп, но их атрибуты выглядели иначе: цыганский старейшина в Польше «должен был носить жупан <полукафтан> с отложным красным воротником и ходить с перекинутой через плечо нагайкой <короткой конской плетью> с серебряной ручкой» [13]. У молодого мужчины справа от жены вайды повязан шейный платок, идентично тому, как это сделано у венгерского цыгана (см.

фото 4).

Важнейший этногрупповой маркер — традиционные прически и головные уборы женщин. Замужние кэлдэрарки особым образом заплетали или закручивали пряди волос на висках ( кэлд . амболдинáри) и вплетали их в косы; по длине косы вплетались ленточки с монетами (см. фото 2 [14] ). Концы головного платка особым образом подкручивались и завязывались назад (см.: фото 2, женщина на фото 3). Эту прическу можно встретить и сейчас.

Головы женщин на фото 1 убраны иначе. У двух женщин слева концы платка обвязаны вокруг головы и завязаны на макушке (что заметно при увеличении фотографии), идентично тому, как это сделано у цыганки из Венгрии (см. фото 4); у двух — платки повязаны под подбородком, как принято у цыганок из группы халадытка ромá [15] — русска или польска рома. Это может указывать на то, что группа в течение определенного периода уже проживала на территории съемки. Одна (видимо, незамужняя девушка) — с непокрытой головой. Наплечные платки женщин сложены треугольником, их концы перекрещиваются на груди, что составляет особенность венгерского народного женского костюма.

Анализ показывает, что на фотографии, видимо, изображена группа венгерских цыган, возможно, ловарей, переселившихся в Польшу, а затем, через белорусские земли — в Россию (Белоруссия и большая часть Польши с 1795 по 1917 г., входили в состав Российской империи). Способ повязывания женских головных платков на манер польских и русских цыганок, возможно, объясняется местным влиянием: Польша, по крайней мере — в течение двух поколений входила в ареал миграций ловарей, перед их окончательным переселением в собственно Россию (см. Приложение).

Материалы устной истории в свете данных исторических источников и социально-антропологических исследований

Представленный ниже анализ социокультурной динамики основан на полевых материалах по этнической истории и культуре российских цы-ган-ловарей, помещенных в Приложении. Определяемые по данным материалам примерные сроки исхода ловарей соответствуют началу кэлдэрарско-ловарской миграции из трансильвано-банатского региона [16] . Известный польский цыгановед Е.Фицовский приводит ряд публикаций XIX в. с описанием переселявшихся из Венгрии и Румынии групп цыган, крупнейшими из которых были кэлдэрари и ловари [17] . В одной публикации сообщалось о появлении кэлдэрарей в Кракове в 1863 г. и описывался вайда с большим серебряным кованым жезлом [18] . Е. Фицовский отмечает: «Со временем кэлдэрари поглотили остальные группы, за исключением ловарей, сохраняющих и по сей день свою идентичность. Котляры были самыми богатыми, их профессия позволяла им получать высокие заработки, и, следовательно, экономически превосходить другие мелкие группы… благодаря этому, а также сильной социальной организации...» [19] .

Упомянутые Е. Фицовским торговые группы «венгерцев», которых, по его мнению, не следует смешивать с кэлдэрарями, возможно, были ловаря-ми. Во всяком случае, представители старшего поколения российских ловарей называли себя венгерцами (см. Приложение). По-видимому, в Польше часть групп мигрантов консолидировалась не только с кэлдэра-рями, но и с ловарями [20] . Так, этнографические материалы показывают, что кангляры (от лов ., кэлд . канглú — расческа), составляющие часть российских и украинских ловарей- ýнгров в прошлом занимались изготовлением роговых гребней и расчесок [21] . Подобные занятия не характерны для ловарей, которые известны, прежде всего, как торговцы, в прошлом — лошадьми. Возможно, группа кангляров влилась в состав ловарей после миграции тех и других из Венгрии, чему способствовала языковая близость. Ловари-унгри старшего поколения до сих пор считают кангляров отдельной группой, а не родом в составе унгров. В наше время происходит окончательная консолидация кангляров с унграми в результате утраты первыми традиционного занятия и развития их брачных связей с унграми. Существенным фактором консолидации, очевидно, стала и социальная организация ловарей, не менее сильная, чем у кэлдэрарей.

Сведения о лаварях России и Украины. Цыгане-ловари России и Украины делятся на три подгруппы: бундáши , ýнгри и чокéщи . Вúца (кэлд., лов. род, от рум. вица, патрилинейный род у влашских цыган). Чокещи, как считается, раньше являлась частью подразделения ловарей-унгрей и, по воспоминаниям старших представителей Чокещи, оформилась еще на территории Венгрии [22] . Но ее эндогамное отделение связано с социально-экономическими процессами, обусловленными ловарской миграцией в Россию [23] . Как показывают данные полевых материалов и исследования генеалогии Чокещи, представители семейно-родовой группы Чокещи, возможно, появились в России раньше остальных ловарей [24] ; обособление группы было обусловлено особенностями ее интеграции в социально-экономическую жизнь России и развитием контактов с местными цыганами (русска рома) [25] . Между тем, по материалам устной истории, ранее Чокещи вступали в постоянные брачные отношения с лова-рями-унгрями и, таким образом, составляли часть этой общности.

Численность ловарей России и Украины не превышает 15 тыс. человек. Чокещи – самая маленькая подгруппа, выделившийся эндогамный род. Ее приблизительная численность в Российской Федерации не превышает 800 человек (после чернобыльской аварии почти все Чокещи живут в Москве); в Швеции и Дании их около 150 человек, по нескольку семей — в США и Бразилии. В США бундашей и унгрей — около 500 человек, около 300 человек в Швеции и Дании [26] . Вица Чокещи делится на две основные ветви (малые вицы), из которых сейчас в России самые многочисленные две: Дошкещи и Мишкещи [27] . В рамках устной традиции ловарей разных подгрупп сохранилась информация об их переселении в Россию.

Время переселения и ареал миграций. Чокещи говорят, что родоначальники малых виц Дошка и Мишка (см. Приложение) родились в России в середине XIX в. или переселились туда в детстве. В то же время, представители поколения, родившегося в самом конце XIX в., еще гово- рили, молились и крестились по-польски, что указывает на то, что свою молодость они провели в Польше; они также до 1930-х гг. крестили детей в Литве. Таким образом, речь идет о переселении не в собственно Россию, а в Российскую империю, северозападные владения которой в период появления чокещи включали Польшу и Белоруссию. Пересекая северовосточную границу Венгрии, мигранты оказывались внутри государственных границ России (см. Карту 1 [28]).

Так, Милорд (см. Приложение) родился в 1894 г. в России или Польше, и до конца жизни сохранял умение говорить по-венгерски и по-польски. Учитывая, что при проживании в Польше гораздо актуальнее польский язык, а в России — русский, длительное сохранение венгерского языка в группе, возможно, объясняется тем, что дед и отец Милорда (первое и второе поколение мигрантов) еще сохраняли Венгрию в ареале своих передвижений, отчего сохранялась актуальность владения венгерским языком, наряду с польским. Затем ареал сместился к Литве и России, и более актуальными стали польский и русский языки; до конца 1920-х гг. Польша входила в ареал постоянных торговых миграций ловарей. И другие подгруппы ловарей владели польским языком. (Так, этого знания было достаточно, чтобы при миграции 1943–1944 гг. в Польшу они доказали таможенному контролю, что возвращаются на родину [29].) Многоязычие традиционно для цыганских торговых групп Европы, где языковые ареалы, по сравнению с Россией, сравнительно небольшие.

Таким образом, ловари, по-видимому, постепенно смещали ареал миграции, возможно, периодически возвращаясь на часть «покинутой» территории. Чокещи, видимо, два-три поколения провели, передвигаясь в ареале между Польшей, Литвой (входила в состав Польши в 1918– 1939 гг.), Белоруссией, и северо-западными областями России. Это «пограничное» положение, очевидно, было выгодным с торговой точки зрения, а сохранение австро-венгерских паспортов (вплоть до 1930-х гг.) должно было облегчать решение формальных проблем при миграциях. Из Польши «возили пух, муку, продукты», и перемещение на российскую территорию произошло, очевидно, после отделения западных территорий в конце Первой мировой войны, а окончательное прекращение поездок в Литву — с окончанием НЭП (конец 1920-х гг.) и запретом конной (и вообще частной) торговли.

В свете этих данных присутствие ловарей в Витебске в 1894 г. представляется вполне логичным: Витебск был центром одноименной губернии, в тот период — крупнейшим городом и промежуточным торговым центром между Москвой, Новгородом и Варшавой, превышая по численности населения такие города региона, как Двинск, Вильно (Вильнюс), Минск и Смоленск. Витебск располагался на равноудаленном расстоянии, с одной стороны — от Риги и Вильно, а с другой — от Москвы и Петербурга. Таким образом, он был очень удобен для торговых связей, описанных в материалах устной истории. Посещение чокещи конных бегов в Петербурге, где они познакомились с русскими цыганами, началось не раньше 1881 г., когда бега были проведены впервые. По-видимому, перемещение разных групп ловарей на территорию собственно России происходило не одновременно. В памяти старшего поколения сохранилась «задержка» бундашей в Польше и их связь с польскими цыганами, в особенности вицы Мадярещи, что подтверждается распространением у Мадярещи польских имен. Возможно, «первопроходцами» в России действительно были Чокещи, результатом чего и стало их эндогамное отделение.

Занятия и социокультурная динамика группы. При характерном для цыганских групп экстенсивной форме встраивания в окружение, динамика социально-экономической среды становится главным фактором поиска ими новых экономических ниш. Эти поиски, при сохранении парадигмы традиционной экономики, основанной на монозанятии и поколенческом распространении [30], определяют динамику эндогамных границ групп, коррелирующую с их географической и социокультурной мобильностью, что приводит к образованию новых общностей через групповую консолидацию или дезинтеграцию. (Основанная на этих принципах традиционная хозяйственно-культурная матрица цыган [31] воспроизводит «первобытную модель распределения ресурсов и структурирования социальных связей» [32], характерную для функционирования джати — «базовой функциональной ячейки индийского традиционного общества» [33].)

В случае с Чокещи начался процесс их отделения от унгров и образования экзогамных связей с некоторыми родами русска рома (появились в России примерно в конце XVII в.), на почве общих занятий конной торговлей и разделения зон влияния в ареале Польша — Прибалтика — Россия. С запретом конной торговли основным фактором выделения Чокещи стала развившаяся практика женского гадания. Отделение бундашей связано с их задержкой в Польше и экзогамными связями с польскими цыганами, что, впрочем, не привело к конструированию между бундашами и унграми столь четких эндогамных границ, как в случае с Чокещи. В случае с канглярами, напротив, начался процесс их объединения с унгрями, находящийся сейчас в стадии завершения. При императиве выживания в период поиска новых экономических ниш активизируются маргинальные занятия, что переводит группу в зону повышенной криминальности и риска; в случае с Чокещи в ходе дельнейшей миграции произошел возврат группы к торговле в новом ареале.

Экономическая состоятельность как этническая ценность и фактор группового конструирования. Описанные закономерности хорошо осознаются участниками социокультурных процессов. По рассказам информантов хорошо видно, что самые детальные воспоминания касаются занятий группы: помнят когда, где и чем торговали представители старшего поколения, когда сменили занятие и почему, с кем вступили в новые брачные связи и почему прервали их с представителями других родовых групп ловарей. В коллективном сознании закрепляется как доминирующая ценность основного занятия группы, так и понимание того, что ради выживания группа должна пойти на меры, связанные (1) с изменением социально-экономической среды или (2) с изменением политики встраивания группы (как правило, в пределах конкретного рода) в существующую социально-экономическую среду: смена предмета торговли или ремесла, актуализация вторичных занятий или существенное изменение разрешительной нормы для занятий. При этом первое часто обуславливает второе, что может привести к изменению брачных норм. Изменение занятия может понизить или повысить статус рода во внутригрупповой иерархии, с чем связан ряд факторов, среди которых главные — уровень жизнеобеспечения и престижность того или иного занятия в системе традиционных ценностей [34] .

Можно утверждать, что миграция, динамика брачных правил и трансформация жизнеобеспечивающего занятия являются основными факторами процессов социокультурной динамики в группах с традиционной экономикой, которые уже являются частью не экологических, а экономических ниш [35] ; родственная самоорганизация при этом действует «как единый системный принцип» [36] .

Проведенное исследование помогает скорректировать и предметно осмыслить данные устной истории, связанные с появлением в Российской империи ловарей во второй половине XIX — начале ХХ в. Данные, связанные с родовой памятью информантов глубиной в три-четыре поколения, наглядно иллюстрируют связь динамики этносоциальных процессов с парадигмой традиционного механизма жизнеобеспечения цыган. Этот механизм, в силу объективных причин, связанных со спецификой развития самой России (в частности, с экстенсивным характером ее экономики в советский период), хорошо сохранился в среде российских цыган [37] и до настоящего времени продолжает определять парадигму интеграции подавляющего числа цыганских семей в социально-экономическую жизнь России.

Список литературы К истории "большой цыганской миграции" в Россию: социокультурная динамика малых групп в свете материалов этнической истории

- Эта ветвь Чокёщи, как и представители других подгрупп ловарей, мигрировала из России в Польшу и далее на запад в период до II Мировой войны. Другая волна российских ловарей, включающая представителей Чокещи, в ходе миграции пересекла границу Польши около 1944 г.

- М. А. Цветков и П. А. Михай — родные братья. При смене австро-венгерских паспортов на российские (после 1917 г.) выбор внешней фамилии для нового паспорта, как это происходило у большинства цыган, был случайным и не связывался с внешними фамилиями других членов семейной группы. Настоящая фамилией большинства цыган, под которой они известны во внртриэтнической среде — их родовое имя (название вицы), происходящее от имени или прозвища предка, характерной черты группы, и проч. Записанные в паспорте личные имена также могут не совпадать с внутриэтническими, особенно у старшего поколения, что в большой мере связано в прошлом с отказами работников ЗАГС записывать детей иностранными или этническими именами.

- Несколько семей унгров уехали в Сербию из России примерно в 19041905 гг. (по сведениям Бады) и вернулись в начале 1944 г. Они ехали на повозках через Болгарию, Румынию и Бессарабию, из-за чего получили название бессарабцев среди ловарей-унгров.

- Лаци, сын Писы. Писа - женское имя.

- По сведениям Сильвии Лакатош (относит себя к ловарям), среди цыган Венгрии известен цыган Чоко, живший в XIX веке. Беседа с С. Лакатош состоялась в рамках IX Международной конференции по ромской лингвистике, 2-4 сентября 2010 г., в Институте исследований языков Финляндии, Хельсинки.

- Поскольку Чокещи сохраняли мобильность, то речь, все же идет, по-видимому, о продаже шорных изделий.

- Пэкещи, очевидно, также продавали хлебные изделия.

- По расчетам, приблизительная дата рождения Мишки — между 1834 и 1948 г.

- Румунграми ловари называют цыган, имеющих с ними значительную культурную и языковую дистанцию, изначально - это ловарское название раннего «доловарского» цыганского населения Венгрии: от лов. ром ун-гро «венгерский (местный) цыган». Так же пишет о происхождении этого слова Е. Фицовский, см.: Ficowski J. Cyganie па ро^к^ drogach. Krak6w ; Wroctaw: Wydawnictwo ^егасИе, 1985. Б. 80-81.

- Череповские — распространенная фамилия русских цыган. У Цветковых, действительно, есть родственники из цыган Череповских в Петербурге, предки которых в прошлом работали в хорах и занимались конной торговлей, а потомки до последнего времени жили музыкальным исполнительством.

- Милорд Ардомович Цветков, см. выше сведения об информантах.

- Гаже — цыг. не цыгане.

- Банги — цыг. кривая, косая.

- Вероятно, это действительно этноисторический анекдот, так как есть упоминания о ловарях-бундашах в зарубежных источниках, что может свидетельствовать о том, что бундаши - род, эндогамно выделившийся в результате миграций. Этот вопрос требует специального изучения.