К истории пребывания С. Я. Маршака в Eкатеринодаре и Краснодаре: дом на Гоголевской улице

Автор: Бондарь Виталий Вячеславович, Маркова Оксана Николаевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры Юга России

Статья в выпуске: 1 (1), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дается характеристика зданию, которое имеет статус объекта культурного наследия региональной категории историко-культурного значения как памятник истории, связанный с именем выдающегося советского поэта С. Я. Маршака. На основе архивных данных авторы восстанавливают биографические сведения С. Я. Маршака применительно к «екатеринодарско-краснодарскому» периоду его жизни и творчества.

Объект культурного наследия, екатеринодар, краснодар, архитектура, декоративно-пластическое решение

Короткий адрес: https://sciup.org/170174882

IDR: 170174882 | УДК: 929

Текст научной статьи К истории пребывания С. Я. Маршака в Eкатеринодаре и Краснодаре: дом на Гоголевской улице

Здание, расположенное в г. Краснодаре по адресу: ул. им. Гоголя, 91 лит. А / ул. им. Янковского, 32, имеет статус объекта культурного наследия региональной категории историко-культурного значения как памятник истории, связанный с именем выдающегося советского поэта С. Я. Маршака – «Здесь жил и работал поэт С. Я. Маршак, 1920 – 1922 гг.» – на основании Решения Краснодарского краевого совета депутатов трудящихся от 31 августа 1981 г. № 540 (государственный номер – 13; в «Каталоге памятников истории и культуры Краснодарского края» объект обозначен как «Дом, в котором жил и работал поэт Маршак

Самуил Яковлевич, март 1920 – май 1922 г.») и как памятник архитектуры «Дом жилой, 1910 - 1911 гг.» на основании Решения крайисполкома от 23 декабря 1987 г. № 615 (государственный номер – 4474) [1] [18, с. 30].

По данным паспорта памятника, здание построено в 1900-1911 гг. При этом указано, что датировка дана на основании «анализа исторических карт города Екатеринодара» 1 [4]. Однако исследование дореволюционных планов города из собрания госархива Краснодарского края [6] точной датировки возведения здания не дало. Источники, указывающие на точную дату, на настоящий момент не известны.

По косвенным данным, состоящим в результатах сравнения декоративно-пласти- ческого решения интерьера и использованных стилистических приемов с условными аналогами, установлении примененных строительных материалов (кирпич, цементное связующее, бетон) и технических приемов

(железобетонные конструкции площадок балконов), анализе процесса (приблизительной хроники) застройки центральной части города, в частности - кварталов к востоку от Нового (ныне Кооперативного) рынка, время возведения здания можно отнести к 1905–1910 гг.

Основываясь на известных фотографических изображениях здания и результатах современного визуального обследования, можно составить представление о его облике без учета утрат, понесенных зданием за время эксплуатации.

Здание двухэтажное, с подвалом, кирпичное, в плане подпрямоугольное, вытянутое по линии улицы им. Гоголя. Объемно-пространственное решение здания обусловлено его расположением на пересечении двух улиц - им. Гоголя и им. Янковского. Угловая компо- зиция акцентирована «срезанным углом» – секущей плоскостью между двумя уличными фасадами.

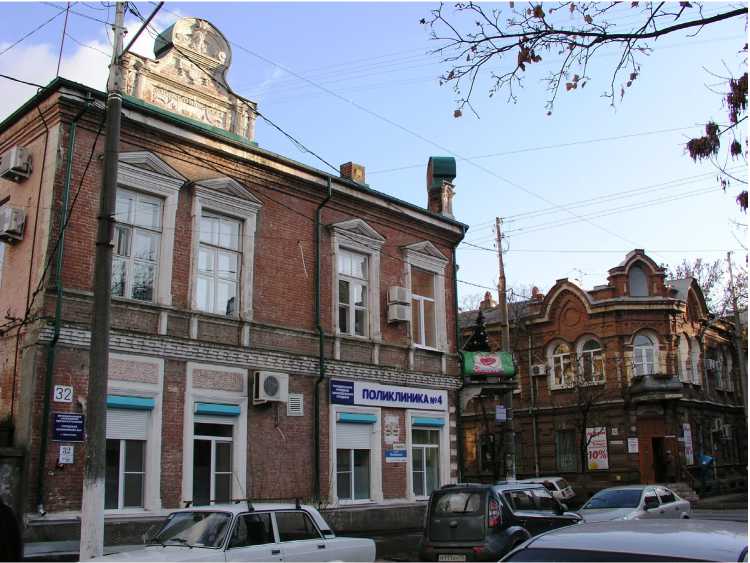

Общий вид (западный и южный фасады). Фото П. Скирды. Июль 1984 г.

Декоративно-пластическое решение уличных фасадов соответствует историческому направлению эклектической архитектуры конца XIX – начала XX столетий. Горизонтальную раскреповку составляют цоколь, междуэтажный ступенчатый карниз с имитацией пояса дентикул, линия подоконных тяг на уровне второго этажа, ступенчатый пояс венчающего карниза с развитым слезником. На фасаде по ул. им. Гоголя поперечные несущие стены тектонично проявлены имитацией рустованных пилястр, образующих ложные ризалиты, акцентированные выше венчающего карниза фасадной части аттиков составляют разделяющие три яруса карнизы, криволинейные ступенчатые тяги, волюты, в поле – лепные панно, картуши и маскароны. Увенчаны аттики четырехгранными пинаклями; по краям нижнего яруса на заплечиках расположены каменные вазы. В промежутках между аттиками на равных расстояниях располагаются квадратные в плане кирпичные тумбы. Предположительно, изначально аттики и тумбы были связаны кованым ажурным парапетом.

Оконные проемы на плоскостях фасадов расположены ритмично, акцентированы в

уровне первого этажа наличниками и прямоугольными надоконными панно, заполненными бетонной «шубой», в уровне второго – наличниками и сандриками в виде треугольного фронтона.

Над главным входом в здание, расположенным на фасаде по ул. им. Гоголя по третьей от угла оси, размещен надкрылечный зонт с двускатной кровлей, кованымиажурнымикрон-штейнами и подзорами. Изначальное колористическое решение уличных фасадов не установлено. Предположительно – нео-

Южный фасад. Фото П. Скирды. Июль 1984 г.

штукатуренные плоскости кирпичных стен оттенялись белыми или светлыми аттиками сложной конфигурации. На восточном ризалите расположены на уровне первого этажа вход в здание (с парными филенчатыми дверями), второго – балкон на металлических консолях, с кованным сетчатым декоративным ограждением. Аттиками акцентированы также угловая фасадная плоскость, на которой на уровне первого этажа расположен балкон, аналогичный описанному, и северная оконечность фасада по ул. им. Янковского. Силуэт аттиков, имеющих собственную кровлю, сложный: прямоугольная нижняя часть, трапециевидная с криволинейными боковинами средняя и полуциркульная верхняя. Декор декоративными деталями.

Дворовые фасады, за исключением ступенчатого карнизного пояса, декора лишены.

Большинство характеристик здания делает его «типичным» для екатеринодарской архитектуры первого десятилетия XX в.: срезанный угол между взаимно перпендикулярными уличными фасадами (это был один из способов «оживления» однообразной ортогональной планировки города), играющий роль угловой высотной доминанты аттик с пинаклем, использование декоративных кованых элементов экстерьера – оград балконов и пышно оформленного надкрылечного зонта.

Со времени постройки здание имело и сохраняет ныне значение одного из градостроительных акцентов историческом центре города – в части, расположенной к востоку от Кооперативного (бывшего) рынка. Вместе с домом барона Л. В. Штей-нгеля (также решенного со «срезанным углом»), расположенного на противоположной стороне ул. им. Гоголя, здание по ул. Гоголя, 91 организует пространственную среду перекрестка и прилегающих к нему кварталов.

Окружение здания-памятника, помимо

Общий вид (западный и южный фасады).

Фото В. Бондаря. Январь 2013 г.

дома барона Штейнгеля и жилого дома в стиле модерн, построенного в

В начале ХХ столетия характер застрой- начале XX века по проекту А. А. Козлова, по ул. им. Янковского, 12, составляют ординарные ки улицы Гоголевской (это наименование улица, изначально – Полицейская, получила в

1902 г.) определяли жилые дома горожан, свя-

здания преимущественно жилого назначения.

занных по роду своих занятий с открытым в 1876 г. Новым рынком (ныне – Кооперативный рынок) – торговцев разного достатка, ремесленников. Также здесь обитали и имели частную практику врачи, находились лечебные учреждения (например, в здании на углу ул. Динской (ныне им. Леваневского), в начале века действовало Кубанское медицинское общество с бесплатной лечебницей, аптеки (в их числе – аптека

Вид на западный фасад и угловую часть дома барона Штейнгеля. Фото В. Бондаря. Январь 2013 г.

провизора Явелова, открытая в доме барона Л. В. Штейнгеля на чет-

ной стороне ул. Гоголевской при пересечении ее с ул. Пластуновской – ныне ул. им. Янковского). Кроме того, на Гоголевской располагались промышленные заведения – известная на весь город пекарня Киор-Оглы, колбасный коптильный завод, шорно-седельная фабрика, кроватный и гвоздильный заводы; имелось множество магазинов – модно-мануфактурный, бакалейные, мебельный и прочие. Здесь же было построено несколько доходных домов. В 1912 г. по ул. Гоголевской было открыто трамвайное движение, соединившее центр города с его отдаленными районами – Дубинкой и Пашковской.

Основываясь на историческом пространственно-функциональном контексте, объемно-пространственном решении и планировке здания, по ул. им. Гоголя, 91 (в современной нумерации), можно предположить, что возводилось оно либо как доходный дом, либо как здание с жилыми помещениями на втором этаже и торговыми или административными – на первом.

В первые десятилетия ХХ в. это здание числилось по адресу: ул. Гоголевская, 87 (квартал № 127). На момент муниципализации (зачисление в состав муниципализированного фонда состоялось 15 ноября 1924 г.) оно принадлежало некоему Х. П. Кохаидзе [2] [3].

Революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война существенно повлияли на ход екатеринодарской истории. По выражению поэта Максимилиана Волошина, «Екатеринодар была маленькая казацкая станица, по случайностям гражданской войны принявшая в себя весь старый Петербург с

Вид на южный фасад с улицы им. Гоголя. Фото В. Бондаря. Январь 2013 г.

его департаментами, чиновниками, генералитетом и т. д.» [5, с. 261]. В то же время – в 1918–1920 гг. – столица Кубани стала местом вынужденного пристанища для множества беженцев из центральной России, в том числе многих ученых, музыкантов, писателей, артистов из обеих столиц – Санкт-Петербурга и Москвы. Как позже вспоминала известная писательница Н.А. Тэффи, «Екатеринодар был тогда нашим центром, нашей столицей…» [13, с. 436].

В этот период в городе было создано первое на Кубани высшее учебное заведение – Кубанский политехнический институт, первым ректором которого стал крупный ученый-математик Н. А. Шапошников, среди преподавателей значились бывший начальник Морского инженерного училища в Кронштадте А. И.

Фрагмент южного фасада. Фото В. Бондаря. Январь 2013 г.

Пароменский, изобретатель телевизионной связи, преподаватель Петербургского технологического института Б. Л. Розинг и другие. В открывшейся консерватории преподавали известные музыканты: скрипачи М. И. Пиастро и М. Г. Эрденко, пианисты Л. О. Розенблюм, В. И. Покровский, профессор Московской консерватории В. А. Золотарев и другие. На концертных и театральных площадках выступали столичные знаменитости – певец А. Н. Вертинский, поэт М. А. Волошин, писатели-сатирики Н. А. Тэффи и А. Т. Аверченко, актеры МХАТа В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Н. О. Масали-тинов и другие. Возникли и новые периодиче- ские издания, в частности газета «Утро Юга», одним из организаторов и самых ярких авторов которой стал С. Я. Маршак.

До недавнего времени считалось, что поэт прибыл в Екатеринодар в 1917 г.: эти данные приводит О. Б. Кушлина в статье о С. Я. Маршаке, опубликованной в 3-м томе биографического словаря «Русские писатели. 1800 – 1917» (М., 1994) [19, с. 138]; эту же дату называл сам поэт [8, л. 44] [19, с. 522].

Однако, как убедительно доказывает исследователь кубанского периода жизни и творчества Маршака И. Я. Куценко, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что на самом деле Самуил Яковлевич оказался в Екатерино-даре годом позже – летом 1918 г. (в середине июня либо в конце августа) [19, с. 138–140]. А в упомянутом 1917 г. в Екатеринодар перебралась его семья (отец, мать, жена и малолетний сын). Поводом к тому послужило предложение, полученное отцом Самуила Яковлевича – Яковом Мироновичем Маршаком (в некоторых документах фамилия писалась как «Маар-шак») от екатеринодарского завода акционерного общества южных маслобойных заводов «Саломас». В воспоминаниях об отце поэт отмечал, что «в своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел», «его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов» [19, с. 153]. Сам Яков Миронович в анкетной записи советского времени указал о себе, что в 1918 г. являлся «управляющим мыловаренными заводами», то есть, по сути, входил в состав руководства одного из самых крупных перерабатывающих объединений на Юге России.

Из публикаций того времени известно, что екатеринодарский завод «Саломас» оказывал финансовую помощь вновь созданной газете «Утро Юга» 1 , издававшейся в кубанской столице с 1918 по 1920 гг. [19, с. 152]. В основу «Утра Юга» была положена мощная материальная база выходившей ранее наиболее крупной неофициальной екатеринодарской газеты «Кубанский курьер» (1908–1917).

Редакция «Утра Юга» поначалу располагалась на улице Красной, позже переместилась на улицу Екатерининскую (ныне ул. Мира). Печаталась газета в типолитографии С. Казарова, расположенной на пересечении улиц Екатерининской и Борзиковской (совр. Коммунаров).

Не исключено, что в организации этого печатного издания принимал участие приехавший к семье в Екатеринодар Самуил Яковлевич Маршак, ставший заведующим редакционной коллегией «Утра Юга» (то есть фактически возглавивший газету) [19, с. 156].

В «Утре Юга» Маршак печатался под псевдонимом «Доктор Фрикен». Его стихотворные фельетоны сыграли заметную роль в популяризации этого издания и принесли автору большую известность.

На страницах газеты Маршак выступал и как публицист – автор статей, очерков, репортажей, заметок и т. п. По словам И. Я. Куценко, «на страницах «Утра Юга» мастерство Маршака-фельетониста, несомненно, достигло высшего уровня… В Екатеринодаре его искусство было отточено богатейшим опытом наблюдений в экстремальной ситуации, необходимостью выработки собственной точки зрения… кубанские маршаковские стихи отличает безукоризненная, изящная форма – яркая и многообразная» [19, с. 307]. Ведя речь о работе Маршака в «Утре Юга», этот же исследователь высказывает предположение, что помимо псевдонима «Доктор Фрикен» Маршак на страницах газеты использовал и другой псевдоним – «Н. Яковлев», которым был подписан ряд статей гражданской и политической направленности [19, с. 262–265].

4 марта 1920 г. (17 марта по новому стилю) вышел последний номер «Утра Юга»: к вечеру того же дня Екатеринодар был полностью занят частями Красной Армии. Новая власть незамедлительно приступила к организации управленческих структур, и уже 31 марта начал функционировать Кубано-Чер-номорский областной отдел народного образования (Оботнароб), во главе которого встал бывший начальник политотдела 9-й Красной армии М. А. Алексинский. Существуют сведения, что именно он составил протекцию Маршаку, еще недавно являвшемуся сотрудником

«белой» газеты [19, с. 476]. 2 апреля по новому стилю, коллегия Оботнароба утвердила С. Я. Маршака в должности заведующего секцией эстетического воспитания и детского творчества дошкольного подотдела [9, л. 2].

Постановлением № 12 от 15 апреля 1920 г. при Оботнаробе было организовано издание журнала «Народное Образование», в состав редакционной коллегии которого был включен и С. Я. Маршак [9, л. 18].

Самуил Яковлевич принимал непосредственное участие в создании первых детских домов и колоний, организации первой помощи детям. Первостепенной задачей после принятия экстренных мер для спасения жизни детей он ставил приобщение юного поколения к искусству, важнейшим средством которого должно было стать создание не самодеятельного, а профессионального театра для детей [20].

Уже к 1 мая 1920 г. С. Я. Маршаком и его другом и соавтором Е. И. Васильевой 1 в

Фрагмент южного фасада. Главный вход.

Фото В. Бондаря. Январь 2013 г.

содружестве с работниками городского театра для взрослых было подготовлено первое значительное художественное произведение для детей – театральный спектакль по сказке Оскара Уальда «Молодой король» [19, с. 477].

17 июня 1920 г. Самуил Яковлевич выступил на заседании коллегии Оботнароба с сообщением о необходимости организации театра для детей. Коллегия утвердила положение о театре и штатный состав его сотрудников с целью создания «подлинного театра для детей, мобилизовав для этого все имеющиеся силы: артистов, режиссеров, поэтов, художников, музыкантов и танцовщиков» [19, с. 487]. В соответствии с предложениями Маршака коллегией был определен принцип разработки репертуара – инсценировки Льва Толстого, Тургенева, Некрасова, Чехова, Горького, а также Андерсена, братьев Гримм, Гофмана, Стивенсона, Диккенса, Марка Твена и др.

18 июля 1920 г. премьерой «Летающий сундук» по сказке Андерсена начал свое существование краснодарский Театр для детей. Спектакль прошел в здании Первого советского драматического театра им. А. В. Луначарского (бывшего Зимнего театра). 3 августа того же года был подписан приказ Оботнароба № 207, согласно которому с 25 июля назначался директорат Государственного театра для детей в составе следующих лиц: председатель – Маршак, члены – Леман 1 и Васильева. Одновременно назначались режиссер театра Буторин и заведующий музыкальной частью Богатырев, а также 22 артиста и 7 оркестрантов [9, л. 140].

Всего в 1920 г. (с июля месяца) было подготовлено три театральных постановки, дано около двадцати спектаклей. И это при отсутствии собственного постоянного помещения, отсутствии необходимой материальной базы и занятости сотрудников театра в других учреждениях.

В частности, С. Я. Маршак помимо театра работал в Оботнаробе и его журнале, преподавал английский язык и историю драматиче- ской литературы в Кубанском университете и Кубанском политехническом институте.

При этом Маршак продолжал писать стихи, был участником известного в Краснодаре начала 1920-х поэтического кружка «Птичник», собиравшегося в доме Ф. А. Воль-кенштейна – до революции успешного петербуржского адвоката, позднее увлекшегося поэзией.

Главным в жизни Маршака делом в то время был «Театр для детей», получивший новый импульс с приходом в него талантливых актеров, ранее служивших в театре В. Мейерхольда «Революция» – Д. Н. Орлова и А. В. Богдановой.

Позже на основе театра возник клуб, получивший наименование «Детский городок». В своих воспоминаниях С. Я. Маршак писал: «Постепенно мы пришли к мысли, что ребята нуждаются не только в своем театре, но и в чем-то большем – в доме, который был бы для них клубом, читальней, местом отдыха. Так возник «Детский городок». Одновременно с театром в нем были открыты детский сад, библиотека, столярная и слесарная мастерская…» [19, с. 494]. Основная цель создания «Детского городка», куда приглашались дети в возрасте от 6 до 15 лет, была сформулирована так: «…воспитать навыки общественно-коллективной жизни с наиболее разнообразным применением индивидуальных способностей» [10, л. 50-60]. Осенью 1921 г. «Детский городок» с театром разместился в бывшем здании 2-го общественного собрания на ул. Бурсаков-ской (совр. «Дом офицеров» на ул. Красноармейской) [13, с. 452] [15].

За год, прошедший с открытия «Детского городка» и до отъезда Маршака и его товарищей из Краснодара, Театром для детей было поставлено более двадцати новых пьес, дано более сотни спектаклей, которые посетило несколько десятков тысяч человек. Городком было охвачено около 750 детей, в его библиотеках было выдано почти 2 тысячи абонементов, в нем были созданы кружки слесарного и столярного мастерства, любителей природы, юных географов и историков, музыкальный, пения, литературы, рисования, пластики, гимнастики и спорта и т.д., насчитывавшие от 15 до 40 участников [19, с. 495].

В отчете-докладе «По театру для детей и юношества Кубчероно» от 6 апреля 1923 г. в Народный комиссариат просвещения отмечалось: «Жажда в театре за это время выявилась с очевидной четкостью. Молодое пролетарское общество – зритель этого театра, лишенный каких бы то ни было красок и изобразительного зрелища, с жаром набросился на свой Театр, и последний квартал 1921 г. и весь сезон первых двух кварталов 1922 г. проходит под знаком подлинного триумфа Театра… В Краснодаре не остается ни уголка, не остается ни одного пролетарского ребенка, который не знал бы «Детского городка» с его Театром, не знал бы «Петрушки», «Финиста», «Опасной привычки», «Го-ря-Злостчастья», «Таира и Зорэ» и др. За этот славный период работы Театра в последнем прошло не менее 30.000 юных зрителей. За незначительным исключением посещение театра было бесплатное» [19, с. 563–564].

По словам первого наркома просвещения А. В. Луначарского, краснодарский Театр для детей являлся «не только в провинциальном, но и во всероссийском масштабе исключительным по художественности своих задач и по правильному подходу» [18, с. 83].

Определяющую роль в этих начинаниях играл Самуил Яковлевич Маршак. В отчетных документах Кубанского Оботнароба тех лет подчеркивалось: «В момент зарождения «Городка» совершенно исключительное значение имела энергия и вера в жизнеспособность всего начинания С. Я. Маршака, сумевшего привлечь к делу идейную группу артистов, композиторов, педагогов и работников клубных кружков» [19, с. 551].

Весной 1922 г. в Оботнароб (копия – в Облисполком) поступила телеграмма от наркома просвещения А. В. Луначарского о командировании в Москву в распоряжение Наркомпроса Е. И. Васильевой, Б. А. Лемана и С. Я. Маршака [11, л. 60–61]. В конце мая 1922 г. поэт с семьей покинул г. Краснодар.

В Екатеринодаре – Краснодаре С. Я. Маршак жил и работал около четырех лет. По свидетельству самого поэта, зафиксированному в «Анкете для преподавательского состава Кубанского государственного университета» за 1920 г., проживал он с семьей – женой Со- фией Михайловной и сыном Иммануилом – по адресу: ул. Гоголевская, 87 [11, л. 70]. Можно предполагать, что Маршак поселился здесь еще летом 1918 г., по приезде в Екатеринодар, а семья его обитала здесь с лета 1917 г. В пользу такого предположения говорит тот факт, что найти квартиру в городе в годы Гражданской войны было крайне сложно – нехватка жилья ощущалась крайне остро: в начале 20-х годов по концентрации населения Краснодар занимал второе место в РСФСР (после Тулы) [12, л. 177] [16] [17].

Доподлинно известно, что в Екатерино-даре еще до переезда сюда Самуила Яковлевича, скоропостижно скончалась его мать. В метрической книге местной синагоги сохранилась запись о том, что мещанка Евгения Маршак умерла 12 октября и погребена на екатеринодарском еврейском кладбище [7, л. 9 об].

Притом, что биографических сведений о С. Я. Маршаке применительно к «екатерино-дарско-краснодарскому» периоду его жизни и творчества выявлено достаточно, никакой информации о бывшем доме Х. П. Кохаидзе, где жил и работал С. Я. Маршак, в документах за период с 1924 г. по 1960-е гг. не выявлено. Сведения же, содержащиеся в документах последних пятидесяти лет, крайне фрагментарны и отрывочны.

Установлено, что в 1961 г. по Решению Исполнительного комитета Краснодарского городского Совета депутатов трудящихся от 14.04.1961 г., протокол № 7, двухэтажное здание под литером А на углу ул. Гоголя и Янковского № 87/24 было передано «на баланс городского отдела здравоохранения для переоборудования под поликлинику» [2].

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в Краснодаре была произведена переадресация существующих строений. Очевидно, тогда же здание-памятник на углу улиц им. Гоголя и им. Янковского получило существующий ныне адрес: ул. им. Гоголя, 91 / ул. им. Янковского, 32.

Как отмечено выше, принадлежность здания к имени выдающегося советского по-

1 Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.1981 № 540.

эта – С. Я. Маршака – послужила основанием для постановки его в 1981 г. на государствен- ную охрану как памятника истории местного значения1.

В 1985 г. на здание был составлен паспорт памятника истории и культуры СССР, в котором в графе «наименование памятника» значится «Дом жилой» (хотя в описательной части он назван «образцом общественного сооружения»), датирован памятник 1900-1910 гг., типологическая принадлежность определена как «памятник архитектуры»1. Сведений о связи памятника с именем С. Я. Маршака, ставшей причиной постановки его на государственную охрану в 1981 г., в паспорте не име- по данным паспорта, в здании располагались учреждения торгово-промышленного назна- чения а также культурно-просветительского (музей, библиотека, клуб), имелись жилые помещения [4].

Судя по сохранившимся фотографиям, в конце 1980-х – начале 1990-х годов к угловой фасадной плоскости здания был пристроен блок из двух автоматов газированной воды, который в последствии был демонтирован.

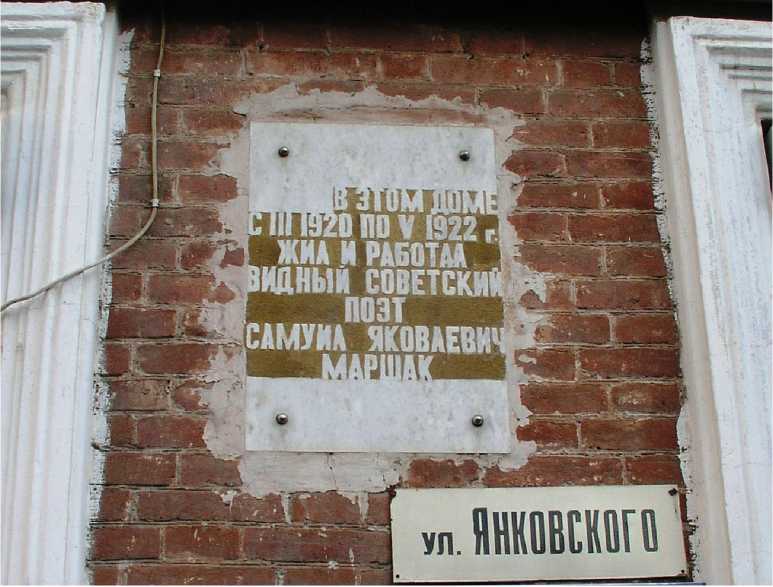

В начале 2000-х гг. на фасаде здания по ул. им. Янковского была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом доме с III 1920 по V 1922 жил и работал видный советский поэт Самуил Яковлевич Маршак».

ется.

В настоящее время в первом этаже зда-

В 1987 г. статус здания, как памятника ния располагается поликлиника № 4 тер- риториального медицинского объединения

Управления здравоохранения муниципаль-

архитектуры местного значения, как отмечено выше, был установлен законодательно.

Памятная доска на западном фасаде. Фото В. Бондаря. Январь 2013 г.

ного образования город Краснодар, во втором - жилые помещения (квартиры).

Здание-памятник имеет свободную транспортную и пешеходную досягаемость, обладает очевидным художественными достоинствами и исторической ценностью, входит в черту исторического поселения (статус которого в соответствии Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР № 12 от 19 февраля 1990 г., коллегии Госстроя РСФСР № 3 от 28

По состоянию на июнь 1985 г. первый и частично второй этаж здания занимала поликлиника № 4 Горздравотдела. Кроме того, февраля 1990 г. и Президиума Центрального Совета ВООПИК № 12 от 16 февраля 1990 г. имеет исторический центр Краснодара).

Список литературы К истории пребывания С. Я. Маршака в Eкатеринодаре и Краснодаре: дом на Гоголевской улице

- Архив управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Перечень объектов культурного наследия города Краснодара по состоянию на 23.07.2011.

- Архив управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Выписка из архивного дела БТИ здания, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 91.

- Архив управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Регистрационное удостоверение Управления жилищного хозяйства № 127 от 30.05.1948.

- Архив управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Паспорт памятника истории и культуры СССР. Дом жилой, 1900-1911 гг. Краснодар, ул. им. Н. В. Гоголя, 91 / 32, ул. им. Янковского.

- Волошин М. А. Избранное: Стихотворения, воспоминания, переписка. Минск: Мастацкая литература, 1993.