К истории создания Петербургского педагогического общества

Автор: Л.Э. Заварзина, Л.Ю. Панина

Журнал: Учебный год.

Рубрика: История образования

Статья в выпуске: 3 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье прослежены факторы, обусловившие создание Петербургского педагогического общества, история его возникновения и значение этого сообщества для российского образования.

Эпоха великих реформ, Петербургское Педагогическое общество, П.Г. Редкин, педагоги-энтузиасты.

Короткий адрес: https://sciup.org/14121364

IDR: 14121364

Текст научной статьи К истории создания Петербургского педагогического общества

Особенна роль Санкт-Петербурга в культуре России. Город, во-первых, выполнял функции, свойственные всем мировым столицам: собирал, прояснял, запоминал и генерировал «культурное многоголосие нации и человечества». Но этим, как правило, не исчерпывалось значение Петербурга: творческие силы народа могут сосредотачиваться и в других регионах страны. А в столицах же, по справедливому замечанию К.Г.Исупова, «определяются стратегии духовного развития» [1, с. 73]. Поэтому, во-вторых, судьбы российского образования и педагогики, как и многих других направлений науки и народного хозяйства, решались на берегах Невы.

Сосредоточение в городе мыслящих людей обусловило появление различных объединений, кружков, общественных организаций, в которых собирались ученые, художники, артисты, музыканты, педагоги. Многие из этих групп формировались по профессиональным занятиям людей, и, соответственно, способствовали, по мнению Д.С. Лихачева, «росту петербургского профессионализма» [2, с. 23]. Другие группы состояли из людей разных профессий, но сходного мировоззрения, убеждений. Неофициальные и полуофициальные объединения играли особую роль в формировании общественного мнения. «Общественное мнение в Петербурге, – подчеркивал Д.С. Лихачев, – создавалось не в государственных учреждениях, а главным образом в этих частных кружках, объединениях, на журфиксах, на встречах ученых и т.д. Именно здесь формировалась и репутация людей» [Там же, с.22–23].

Большую роль в развитии отечественной культуры играли научные общества, которые объединяли не только профессиональных ученых, но и самые широкие слои интеллигенции. «Как только в деятельности научных обществ терялся общественный интерес, – подчеркивала В.Р. Лей-кина-Свирская, – они хирели или оставались предприятием избранной кучки организаторов» [3, с. 199]. Единичные научные общества были созданы в первой половине XIX в., другие возникли в эпоху Великих реформ, остальные во второй половине XIX века. Некоторые общества существовали при университетских кафедрах, другие самостоятельно.

Русское географическое общество – одно из самых известных и старейших объединений, было создано в 1845 г., одним из его руководителей и вдохновителем был знаменитый ученый-географ П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827–1914). В 1846 г. было учреждено Русское археологическое общество. По инициативе А.Г. Рубинштейна было организовано Русское музыкальное общество (1859).

При Московском университете возникло Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (1863; вместо имевшего узкоакадемический характер Московского общества испытателей природы). По образцу Московского были созданы общества естествоиспытателей при других университетах: в Петербурге (1867), в Киеве, Казани, Харькове, Одессе (1869). Русское техническое общество с 1866 по 1917 год объединяло ведущие научно-технические силы России. Главной задачей Русского исторического общества, основанного в Петербурге в 1866 г., являлся сбор и публикация документов и материалов по отечественной истории. В 1868 в столице было учреждено Химическое общество во главе с Н.Н. Зининым, а в 1872 – Физическое, возглавляемое Ф.Ф. Петрушевским. В 1878 г. оба объединения слились в Русское физико-химическое общество.

Общественно-педагогические организации в основном были созданы в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века. Эпоха Великих реформ, среди которых главная – освобождение крестьян от крепостной зависимости (1861), – имела грандиозные последствия для всех сфер жизни российского общества. Снимались перегородки между различными слоями населения, создавалась почва для идей гражданственности, общественной инициативы и личного действия. В этот период были созданы Комитет грамотности при Вольном экономическом обществе, Педагогическое общество, Педагогический музей военно-учебных заведений, а чуть позже – Фре-белевское общество.

Создателями этих общественно-педагогических организаций выступали настоящие энтузиасты педагогического дела, не мыслившие своей жизни без энергичной и продуктивной деятельности на благо российского просвещения. Это было время, когда государство шло с обществом практически в одном направлении [4].

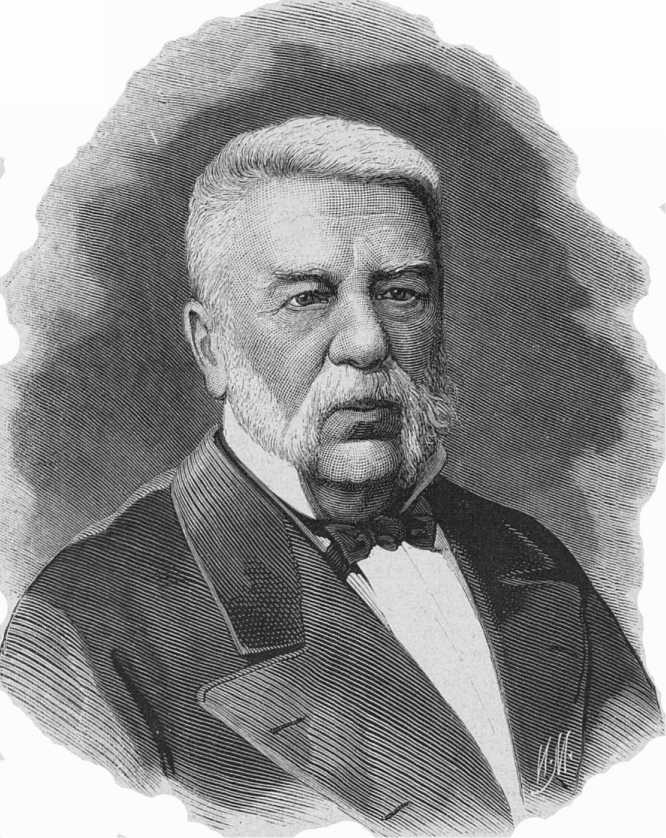

Уже в конце 50-х годов XIX века общество выдвинуло целый ряд деятелей народного образования, для которых педагогические вопросы стали делом жизни, делом призвания, а не служебными обязанностями. Одним из таких педагогов-общественников был П.Г. Редкин (1808–1891), который, по словам современников, представлял собой «замечательный образец соединения глубоких познаний, трудолюбия, высокой честности и деятельной любви к просвещению». Он был педагогом по призванию. Студенты Московского и Петербургского университетов, где он был профессором, долго помнили лекции Петра Григорьевича, потому что они были содержательны, поднимали актуальные проблемы, предлагали адекватные решения. Ю.С. Рехневский, однокурсник К.Д. Ушинского, писал, что никто из преподавателей Московского университета не

Пётр Григорьевич Редкин

производил на студентов «такого глубокого впечатления, как профессор законоведения и государственного права П. Г. Р[едки]н. В его чтениях было именно то, что могло увлечь молодых людей, – был юношеский жар и глубокое убеждение. Лекции П[етра] Г[ригорьевича] имели решительное влияние на умственное развитие Ушинского и на дальнейшее направление его занятий» [5, с.405, 407]. Профессор П.Г. Редкин, отмечал другой студент, «с факелом науки в руках освещал пути блуждающим, наставлял неопытных, ободрял неверующих». Ученый и педагог Редкин ставил себе высокую задачу – «воспитывать юношество в духе правды и справедливости, вербовать его в число горячих и страстных служителей этих отдаленных идеалов человечества», – подчеркивал публицист Е.И. Утин.

Становится понятно, что именно такой человек явился инициатором объединения столичных педагогов. Педагогические собрания в Петербурге начались 11 октября 1859 года, когда собрались известные педагогические силы столицы: редактор «Журнала для воспитания» А.А. Чуми-ков, педагоги И.И. Паульсон, Н.Х. Вессель, председатель ученого комитета министерства народного просвещения А.С. Воронов, директора гимназий И.Б. Штейнман, В.Х. Лемониус, профессор К.И. Люгебиль, содержатель частного учебного заведения К.И. Май, доктор Изенбек. По предложению П.Г. Редкина единогласно постановили: «образовать в Петербурге первое педагогическое общество с целью изучения и исследования вопросов, относящихся к делу воспитания и обучения; сближения отечественных педагогов между собою и для распространения в обществе здравых педагогических понятий и сведений» [6, с. 483]. Сначала собрания носили частный характер, но уже 9 января 1860 года последовало официальное разрешение И.Д. Делянова, попечителя Петербургского учебного округа, о разрешении собираться во 2-й гимназии, как более центральной, два раза в месяц. С тех пор П.Г. Редкин в течение 15 лет избирался председателем Педагогического общества.

Петербургское Педагогическое общество, писали «Отечественные записки», представляло «почти всю наличность умственных сил, посвятивших себя в нашей столице практическому делу преподавания и воспитания, а также литературной разработке педагогических вопросов». Со временем общество своей деятельностью стяжало значение общерусской педагогической школы. Оно оказывало влияние на всю Россию, число его провинциальных членов возрастало из года в год. Они, приезжая в Петербург, смело являлись в Педагогическое общество и знакомились с теми специалистами, которые представляли для них наибольший интерес по роду их занятий. Душой Педагогического общества был его председатель П.Г. Редкин. Он прекрасно руководил собраниями, «умел указывать темы для рефератов, умел вести прения, вовремя останавливал горячего референта или оппонента, коротко и ясно обобщал мнения, а иногда прочитывал молодым педагогам целые лекции, если вопрос был неясен и требовал разъяснений с точки зрения научной, философской или юридической» [6, с. 484]. Он привлекал к участию в деятельности этой общественной организации инициативных педагогов, проявивших себя на различных поприщах педагогического труда. В заседаниях Общества обсуждались программы преподавания, учебные планы, методы работы по отдельным предметам общеобразовательного курса начальных и средних школ, различные аспекты воспитательной работы, проблемы педагогической психологии [см. 7].

Педагогическое общество было серьезным общественным институтом, пользовалось авторитетом в правительственных сферах, доказательством чего служит обсуждение проектов реформ министерства народного просвещения. Так, министр Д.А. Толстой (1866–1881), переместивший А.С. Воронова с должности председателя в члены ученого комитета, предложил ему заняться исследованием проблемы введения в стране обязательного начального обучения. Толстой хорошо знал труды Воронова («Историко-статистическое обозрение учебных заве- дений С.-Петербургского учебного округа с 1715 по 1853 годы»: В 2-х ч. СПб., 1849; 1854, удостоено премий Академии наук и Географического общества, и «Федор Иванович Янкович де Мириево, или народные училища в России при императрице Екатерине II». СПб., 1858), а потому полагал, что Андрей Степанович, изучивший ретроспективу отечественного образования, сможет предвидеть и его перспективу. Основательно прорабатывая тему обязательного обучения, Воронов свои размышления над этой сложной педагогической проблемой, включающей различные аспекты (психологические, социальные, экономические, правовые), выносил на суд широкой общественности, в том числе и на заседания Педагогического общества. Обсуждение этого чрезвычайно важного и принципиального вопроса вызывало горячие дискуссии. Предложения А.С. Воронова по поводу проекта об обязательном обучении не всегда находили конструктивный отклик. Против него, соединявшего в себе, по словам А.В. Никитенко, «здравый просвещенный ум с редкою добротою и кротостью сердца», поднялась целая буря. «На каждом шагу, – писал в своем Дневнике летописец эпохи, – бедный Воронов от своих же интеллигентных собратий встречал возражения, совершенно нелепые и недоброжелательные: да что? да как? да почему же? и проч.». Знакомя членов Педагогического общества со своими наработками по проблеме обязательного обучения, А.С.Воронов наткнулся на грубые возражения, которые ускорили катастрофу. В зале заседания Педагогического общества 15 ноября 1875 года, когда Воронов приступил к чтению возражений на замечания, с ним случился удар, несовместимый с жизнью. «Замолкло навеки его педагогическое слово», – писал Ф.Н.Медников, редактор журнала «Народная школа». Поистине история российского образования полна драматических, а порой и трагических страниц: движение по пути прогресса трудно и тернисто.

Педагогическое общество рассматривало и различные частные вопросы. Так, в 1878 году оно откликнулось на просьбу сестры недавно умершего поэта Н.А. Некрасова (1821–1877 ст. ст.) рассмотреть рукопись сборника стихотворений ее брата, предназначенного для учащихся народных и вообще начальных школ, и «сделать свои замечания, руководствуясь педагогической точкой зрения». Педагогическое общество решило издать для народных школ книги и «других авторов (Пушкина, Кольцова, Тургенева, Григоровича и др.) подобно тому, как имеется в виду сделать издание произведений Некрасова» [8, с. 266].

В 1876 и 1877 годах Педагогическое общество издавало свой журнал «Педагогическая лето- пись», редактором которого был известный педагог, директор С.-Петербургского Учительского института, зоолог К.К. Сент-Илер (1834–1901). Протоколы заседаний педагогических собраний печатались также в «Журнале министерства народного просвещения», журналах «Учитель», «Семья и школа», «Народная школа», «Женское образование».

Педагогическое общество работало почти 20 лет: оно было закрыто в 1879 году по представлению Д.А. Толстого на том основании, что оно нарушило устав, обсуждая уже утвержденные законом положения об учебной части. Министр был недоволен тем, что педагоги вели дискуссии по проблемам классического образования, продолжавшего волновать российское общество своей ненужностью. Дело в том, что на заседании Общества в ноябре 1879 года обсуждались статьи В.И. Модестова, опубликованные в газете «Голос», в которых автор стремился показать, что введенная в 1871 году система среднего образования не соответствует потребностям России. «В последующие годы (1882 и др.), – писал Н. Зикеев, – отдельные педагоги (Евтушевский, Каптерев и др.) делали попытку восстановить его [Педагогическое общество], но на свое ходатайство получили отказ» [9, с. 96].

П.Ф. Каптерев в рецензии на книгу А.Ф. Масловского о современной русской общеобразовательной школе упомянул о факте закрытия Педагогического общества. Педагог с искренним сожалением писал о прекращении деятельности этого прогрессивного объединения столичных педагогов. Его комментарий этого события очень смел и справедлив: «…долгое время разговоры о классической школе были воспрещены, гр. Толстой наложил печать молчания на родителей, а когда бывшее педагогическое общество хотело пересмотреть и обсудить современный строй средней школы и начало уже сдержанную и осторожную критическую работу, министр за дерзость такову закрыл общество. Как ты смеешь критиковать великое творение мое и Каткова с Леонтьевым? Молчать! Все прекрасно. Если хочешь хвалить – хвали: разрешается, а порицать, указывать недостатки – не смей!» [10, с. 93].

Членами Педагогического общества были более 500 человек, а те, кто формально не состоял в его рядах, читали подробные отчеты о его заседаниях. Многие педагоги желали возрождения Педагогического общества. Не случайно Я.Г. Гуревич, редактор журнала «Русская школа», выступая 22 декабря 1895 года на торжественном заседании в память 25-летия со дня кончины К.Д. Ушинского, предложил ходатайствовать о восстановлении этой общественной организации, на собраниях которой неоднократно выступал с живыми убедительными речами великий педагог. Педагогическое общество, признал Гуревич, «принесло в свое время немало пользы распространению среди педагогов, да и вообще среди интеллигентного петербургского общества здравых педагогических идей, благодаря постоянному участию в заседаниях таких почтенных педагогов, какими были, не считая уже Ушинского, П.Г. Редкин, А.С. Воронов, Н.Х. Вес-сель, И.И. Паульсон, Ф.Ф. Резенер, В.Я. Стоюнин, А.Я. Герд, А.Н. Острогорский, Ф.Ф. Эвальд, В.Д. Сиповский, К.К. Сент-Илер, В.А. Евтушев-ский, И.Ф. Рашевский, Д.Д. Семенов, З.Б. Вулих, А.Н. Страннолюбский и многие другие».

Петербургское Педагогическое общество сыграло важную роль в развитии отечественной традиции гуманизации и демократизации образования. Оно стало своеобразной общественно-педагогической трибуной, где острые дискуссии способствовали формированию национального педагогического самосознания [7].

Список литературы К истории создания Петербургского педагогического общества

- Исупов К.Г Диалог столиц в историческом движении / К.Г.Исупов // Москва – Петербург: Pro et contra: Диалог культур в истории национального самосознания. Антология. СПб.: РХГА, 2000. – С.71–86.

- Лихачев Д.С. Университетские встречи. 16 текстов / Д.С.Лихачев. – СПбГУП, 2006. – 96 с.

- Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века / В.Р. Лейкина-Свирская. – М.: Мысль, 1971. – 368 с.

- Заварзина Л.Э. Общественный период русского педагогического самосознания: точка отсчета / Л.Э.Заварзина // Педагогика. –2011. – № 5. – С.93–105.

- Рехневский Ю.С. Константин Дмитриевич Ушинский (Некролог) / Ю.С. Рехневский // Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. Т. 11. – М.; Л.: АПН РСФСР, 1952. – С. 402–429.

- Семенов Д.Д. Петр Григорьевич Редкин как педагог / Д.Д. Семенов // Женское образование. – 1891. – № 5. – С. 481–487.

- Заварзина Л.Э. Педагогическая деятельность П.Г.Редкина / Л.Э. Заварзина // Педагогика. – 2010. – № 1. – С. 65–78.

- Деятельность Педагогического общества // Женское образование. – 1878. – № 4. – С. 266–268.

- Зикеев Н. К истории возникновения петербургского педагогического общества / Н. Зикеев // Сов. педагогика. – 1938. – № 11.– С. 95–98.

- Каптерев П.Ф., Масловский А.Ф. Русская общеобразовательная школа. Мысли отца семейства по поводу предстоящей реформы средней школы. СПб., 1900. XX+275 с. / П.Ф. Каптерев // Образование. – 1901. – № 2. – С. 92–97.