К изучению Шисаньлина - погребально-поминального комплекса эпохи позднего средневековья в Китае

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Соловьев Александр Иванович, Кудинова Мария Андреевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Дана краткая характеристика планиграфии, конструктивных особенностей и, отчасти, семантики одного из самых известных памятников позднего Средневековья в Китае - комплекса императорских погребений Шисаньлин (букв. «Тринадцать гробниц»). Некрополь был возведен при династии Мин по всем правилам геомантии ( фэн - шуй ), его планировка соответствовала плану застройки столицы (Пекина). Гробницы закрыты от внешнего мира стеной, которая отгораживала и замыкала в себя обитель мертвых. Эта универсалия широко известна в погребальной практике многих народов Евразии, равно как и круглая надгробная насыпь (курган), вписанная в квадратную ограду. Возможно, такая структура гробниц складывалась в Древнем Китае во взаимодействии с сопредельными народами. В пользу такого предположения свидетельствуют и некоторые образы фантастических зверей, включенные в состав «аллеи духов». Так, «химера» бисе, в основе которой прослеживается кошачий хищник, была, вероятно, связана происхождением с иранской или ближневосточной мифологией. На более поздних этапах она сливается с другими образами «чудесных» зверей: львами и единорогами.

Памятники пекина, позднее средневековье, династия мин, императорские гробницы, шисаньлин, "аллея духов"

Короткий адрес: https://sciup.org/147219944

IDR: 147219944 | УДК: 904.57(510) | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-4-46-58

Текст научной статьи К изучению Шисаньлина - погребально-поминального комплекса эпохи позднего средневековья в Китае

Многоплановый историко-культурный памятник Шисаньлин входит в число самых посещаемых достопримечательностей в Китае. Казалось бы, о нем всем известно все, причем уже на протяжении множества лет. Но более внимательный взгляд обнаруживает, что изучение комплекса проводилось очень избирательно и не всегда комплексно. В данной статье мы постараемся обобщить имеющиеся в нашем распоряжении сведения и представить некоторые новые подходы, что послужит основой для дальнейшего исследования.

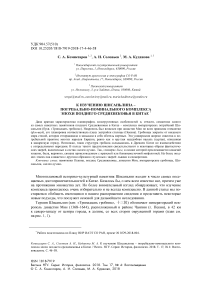

Термин Шисаньлин (кит. «Тринадцать гробниц», 十三陵 ) обозначает императорский некрополь династии Мин (1368–1644), расположенный в районе Чанпин (г. Пекин), в 42 км к северо-западу от центра города, в долине, со всех сторон окруженной горами (план см. на рис. 1, 1 ).

Рис. 1. «Введение» в Шисаньлин:

1 – схема комплекса Шисаньлин; 2 – план «аллеи духов»; 3 – Шисаньлин, «Большие красные ворота». Все фотографии к данной статье сделаны А. И. Соловьевым непосредственно на памятниках Шисаньлина. Авторы выражают свою благодарность С. Н. Гончарову за помощь в организации обследования памятников

Поиск подходящего места для строительства императорской усыпальницы был начат после смерти супруги императора Чжу Ди (Чэн-цзу) (1360–1424) – императрицы Сюй Ихуа (Жэньсяовэнь) в 1407 г. С этой целью в 1408 г., еще до переноса столицы из Нанкина на север, в Пекин был отправлен глава министерства церемоний Чжао Хун. В выборе места для будущего некрополя принимали участие крупнейшие геоманты того времени Ляо Цзюньцин и Цзэн Цунчжэн, приглашенные из Цзянси. Изначально в качестве основного варианта рассматривался горный район к западу от Пекина, где похоронены императоры династии Цзинь, а также многие аристократы и сановники династий Ляо, Цзинь и Юань. Но в конечном счете гадатели остановили свой выбор на горах в северо-восточной части уезда Чанпин (территория современного района Чанпин). «Вход» в долину, где планировалось построить некрополь, с двух сторон обрамляют две невысокие горы – Луншань (Гора Дракона) на востоке и Ху-шань (Гора Тигра) на западе, представляющие собой как бы природный аналог парных при-вратных вышек шуанцюэ ( 双阙 ), на юге и севере еще две горы, соотносимые с символами сторон света – Чжуцюэшань (Гора Красной птицы) и Сюаньушань (Гора Черного воина) соответственно. Расположение мавзолеев в межгорной котловине отсылает к важному в теории фэн-шуй понятию «благоприятной пещеры» ( цзисюэ , 吉穴 ) – места, где проходят «драконовы жилы» ( лунмай , 龙脉 ), т. е. подземные энергетические потоки 1. В выборе ландшафта создатели минских гробниц 2 во многом следовали традиции императорских погребений, берущей начало еще с мавзолея Цинь Шихуанди [Ван Нань, 2009. С. 242–243, 252].

В 1409 г. началось строительство первой гробницы. Правитель лично посетил стройку и одобрил выбор местности. Тогда же гора Хуантушань, у южного подножия которой началось сооружение некрополя, получила свое современное название – Гора небесного долголетия (Тяньшоушань, 天寿山 ). В 1413 г. мавзолей, предназначавшийся для Чжу Ди, был назван Чанлин. Строительство всего погребального ансамбля (включая «аллею духов») продолжалось около 130 лет [Ху Ханьшэн, 2015. С. 530–531; Го Цзюньнин, 2006. С. 70].

Площадь застройки комплекса Шисаньлин ок. 40 кв. км. Все могилы расположены на участке, окруженном стеной 3, расстояние между ними составляет от 0,5 до 8 км. Крупнейший из мавзолеев – Чанлин, менее масштабны Юнлин и Динлин, остальные значительно уступают им в размерах. Следует отметить параллелизм между планиграфией гробниц и планом застройки Пекина внутри городской стены, что выражается не только в единстве архитектурных форм (ворота, арки, павильоны), их устройстве и расположении, но и в масштабах. Это не исключительная особенность минских некрополей, она унаследована от императорских погребений эпохи Тан, повторявших планировку г. Чанъань – столицы танского Китая [Ван Нань, 2009. С. 249–251].

Перед главными воротами Дахунмэнь («Большие красные ворота») (рис. 1, 3 ), на расстоянии 1,25 км от них, находится мемориальная арка сложной конструкции ( пайфан , пайлоу ) из белого мрамора, украшенного рельефами с изображениями цилиней, львов и др. Арка, возведенная в 1540 г., является крупнейшим в Китае сооружением такого рода. Ее ширина составляет 28,86 м, максимальная высота – 14 м. У ворот установлена стела, на которой с обеих сторон выгравированы надписи «Все чиновники, доехав до этого места, должны спешиться» ( 官员人等至此下马 ).

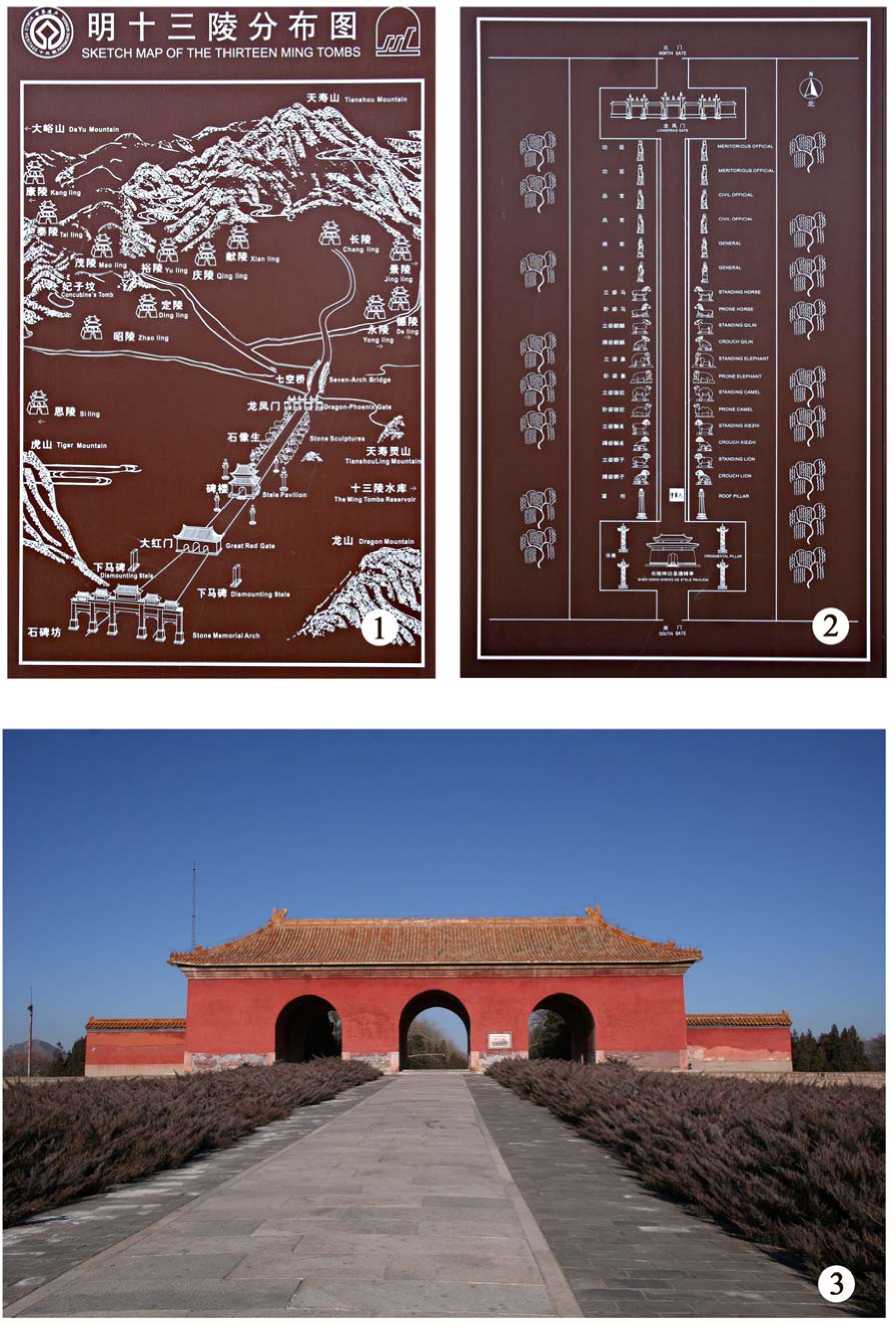

На расстоянии примерно 600 м от ворот внутри стены находится павильон с каменной черепахой (рис. 2, 3 , 4 ), на спине которой установлена «Стела <в честь> божественных заслуг и совершенной добродетели, <установленная в мавзолее> Чанлин Великой Мин» ( 大明长陵 神功圣德碑 ) с перечислением деяний покойного императора (текст надписи содержит более 3000 иероглифов). Впоследствии на боковые и заднюю поверхность стелы были нанесены стихи цинских императоров. Рядом с павильоном установлены четыре декоративные колонны хуабяо .

К императорской гробнице ведет «аллея духов» шэньдао (рис. 2, 4 ) 4, представляющая собой слегка изогнутую линию, что, с одной стороны, обусловлено особенностями рельефа местности, а с другой стороны, связано с идеями фэн-шуй и традиционными китайскими эстетическими канонами, согласно которым округлые изогнутые линии более красивы и благоприятны [Хуа Лэй, 2011. С. 578]. Эта особенность отличает погребальный комплекс от планировки дворцовых памятников и городской застройки, главная ось которых проходит строго по линии север-юг [Ван Нань, 2009. С. 244].

Общая протяженность «аллеи духов» от первой арки пайфан , расположенной снаружи стены, до погребения императора составляет ок. 7,3 км. Длина участка, образованного парными каменными изваяниями, равна примерно 800 м. Набор скульптур традиционен для позднесредневековых погребальных памятников (табл. 1) и включает колонны, статуи чиновников (рис. 2, 8 ), воинов (рис. 2, 7 ), реальных и фантастических животных (рис. 2, 5 , 6 ) [Цзи Вэнь, 1977. С. 71–72; Го Цзюньнин, 2006. С. 70, 74].

Завершается «аллея» еще одной мраморной аркой пайфан . Арки подобной конструкции с двумя возвышающимися над перекрытием колоннами имели несколько наименований, одним из которых было линсинмэнь ( 棂星门 или 灵星门 ), т. е. «ворота созвездия Линсин» 5. Эти строения восходят к аркам утоумэнь ( 乌头门 ), «воротам с черным верхом», известным с тан-ской эпохи. Судя по описанию в энциклопедии «Цэ фу юаньгуй», черной краской покрывались цилиндрические черепичные навершия опорных столбов, соединенных поперечной балкой. На эти опоры изначально навешивались створки ворот, впоследствии утраченные [Цзинь Цичжэнь, Цуй Суин, 2010. С. 13–14]. В эпоху Сун – период конфуцианского ренессанса – такие арки ставили перед храмами Конфуция. Позднее их начали устанавливать также перед императорскими дворцами, гробницами, алтарями Земли и Неба. Согласно «Энциклопедии годов правления под девизом Юнлэ»: «Ворота, носящие имя созвездия Лин-син, – <это символ> правления государя. Появление созвездия Линсин на небе – это основа совершенного правления. Тот, кто желает знать, каково правление государя, должен узнать положение <на небе> созвездия Линсин» (цит. по: [Ху Ханьшэн, 2015. С. 539]). Рядом с Лин-син в созвездии Рог располагался астеризм Небесные ворота (Тяньмэнь, 天门 ) 6. Поскольку императорские дворцы (в том числе и их посмертные покои – гробницы) уподоблялись Небесному дворцу бессмертных, то ворота, ведущие в мавзолей, соотносились с Небесными воротами [Ху Ханьшэн, 2015. С. 539–540]. Существенным было, видимо, и то, что Линсин и Тяньмэнь находятся в части неба, ассоциировавшейся с драконом – одним из символов императора. Кроме того, арка известна под названиями Лунфэнмэнь – Ворота дракона и феникса ( 龙凤门 ) 7 и Хоянь пайлоу – Огненная арка ( 火焰牌楼 ), так как в центральной части арки имеется изображение огненной жемчужины ( хоянь баочжу , 火焰宝珠 ) 8 [Го Цзюньнин, 2006. С. 72].

Каждая из гробниц включает подземную усыпальницу и наземные сооружения: павильон с каменной черепахой, на спине которой установлена стела с описанием заслуг и добродетелей императоров; церемониальный зал для ритуальных действий; надвратную башню, откуда идет коридор к гробнице. Лучше всего сохранились постройки мавзолея Чанлин, на примере которого можно реконструировать и планировку других гробниц.

Рис. 2. Каменные хранители Шисаньлин:

1 – путь к павильону с каменной черепахой и стелой; 2 – павильон с каменной черепахой; 3 – каменная черепаха со стелой на спине; 4 – «аллея духов»; 5 – 8 – персонажи «аллеи духов» – Лев, Лошадь, Генерал, Чиновник

Состав скульптур аллеи духов мавзолея Чанлин (в порядке расположения)

|

№ |

Скульптура |

Количество |

Размеры |

|

1 |

Колонны |

1 пара |

выс. 7,16 м |

|

2 |

Львы сидящие |

1 пара |

выс. 1,88 м, |

|

3 |

Львы стоящие |

1 пара |

выс. 1,93 м, дл. 2,50 м |

|

4 |

Сечжи сидящие |

1 пара |

выс. 1,90 м |

|

5 |

Сечжи стоящие |

1 пара |

выс. 1,90 м, дл. 2,50 м |

|

6 |

Верблюды лежащие |

1 пара |

выс. 2,50 м, дл. 3,65 м |

|

7 |

Верблюды стоящие |

1 пара |

выс. 2,90 м, дл. 3,90 м |

|

8 |

Слоны лежащие |

1 пара |

выс. 2,60 м, дл. 4,40 м |

|

9 |

Слоны стоящие |

1 пара |

выс. 3,25 м, дл. 4,30 м |

|

10 |

Цилини сидящие |

1 пара |

выс. 1,95 м |

|

11 |

Цилини стоящие |

1 пара |

выс. 2 м, дл. 2,63 м |

|

12 |

Кони лежащие |

1 пара |

выс. 1,90 м, дл. 2,80 м |

|

13 |

Кони стоящие |

1 пара |

выс. 2,20 м, дл. 2,90 м |

|

14 |

Воины (императорские телохранители) |

2 пары |

выс. 2,20 м |

|

15 |

Чиновники 1-го ранга |

2 пары |

выс. 2,20 м |

|

16 |

Заслуженные чиновники гунчэнь |

2 пары |

выс. 2,20 м |

По: [Ху Ханьшэн, 2015. С. 536–539].

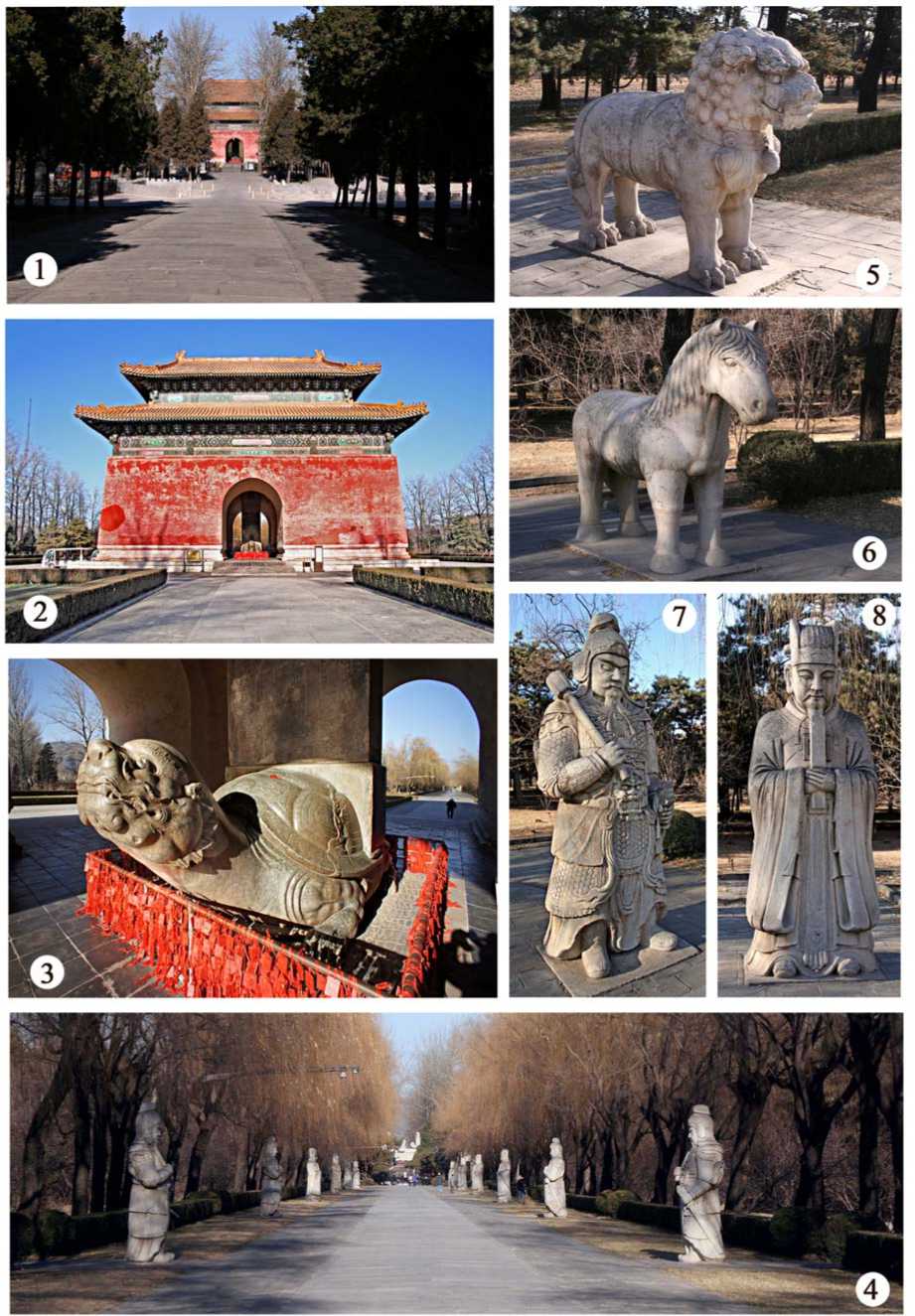

Мавзолей окружен стеной с воротами, еще две стены делят весь комплекс на три части. В первой из них за воротами в правой части расположен павильон со стелой на постаменте в виде дракона. Изначально на стеле не было надписей, но в эпоху Цин на нее нанесли тексты императорских указов Шуньчжи и стихи императоров Цяньлуна и Цзяцина. Рядом с павильоном изначально располагались хранилище ритуальной утвари ( 神库 ) и помещение для подготовки продуктов для жертвоприношений ( 神厨 ), однако эти постройки не сохранились. Во второй части мавзолея, за еще одними воротами, находится зал для проведения ритуалов (рис. 3, 1 ). Это крупное деревянное строение площадью 1 956 м2 по размерам уступает лишь павильону Тайхэдянь в Запретном городе. Перед ним установлены две печи для сжигания жертвоприношений (рис. 3, 2 ). В третьей части комплекса находятся еще одна арка линсин-мэнь , каменный алтарь с курильницей (рис. 3, 3 ) и, наконец, сама гробница, окруженная стеной с надвратной башней ( минлоу , 明楼 ) с квадратным основанием (рис. 3, 4 ). В башне установлена стела с надписью «Мавзолей <императора> Чэн-цзу, Вэнь-хуанди» ( 成祖文皇帝之 陵 ) 9. Из башни в сторону гробницы идет тоннель, который упирается в каменную стену (рис. 3, 5 ), окружающую монументальное надмогильное сооружение курганного типа, под которым и находится усыпальница. Очевидно, некогда существовавший в этой стене проход, связывавший туннель с дромосом (наклонным коридором, ведущим в гробницу), был замурован после цикла необходимых обрядов. Этим актом окончательно замкнулась сакральная граница между мирами живых и мертвых; закрылась возможность влияния на живых со стороны опасных сил иных измерений. Такого рода действия представлены в погребальной практике населения Северной Азии самого широкого культурно-хронологического диапазона. Они относились к категории важнейших мировоззренческих установок, связанных

Рис. 3. Архитектурно-декоративные детали Шисаньлин:

1 - зал для проведения ритуалов; 2 - печь для сжигания жертвоприношений; 3 - арка линсинмэнь; 4 - надвратная башня; 5 - тоннель к гробнице; 6 - стела на верхнем ярусе надвратной башни с представлениями о «границе» как о феномене, разделяющем различные субстанции как в материальном, так и сакральном мирах, а равным образом – и эти миры между собой. В курганной традиции «варварских» территорий эта священная граница, отделяющая сакральное от профанного, могла материализоваться в разных проявлениях – от ровика (вокруг погребальной площадки и каменных около- и подкурганных крепид) до реальных стен, масштабы которых зависели от возможностей общества. При этом форма таких оград естественным образом оказывается связанной с обликом надмогильного сооружения.

Упершись в каменную стену внутри ворот, над которыми и расположена башня, коридор резко поворачивает в правую сторону и, превратившись в лестничный пролет, ведет наружу вверх к самой башне, внутри которой расположена еще одна стела (рис. 3, 6 ). Оттуда открывается вид на весь архитектурный комплекс погребального сооружения и покрытый древесной растительностью круглый купол огромной насыпи.

В эпоху Мин рядом с гробницей возводились различные вспомогательные постройки (место для забоя жертвенных животных, павильоны для отдыха чиновников, казарма охраны гробницы и т. д.). Но до наших дней эти здания не сохранились [Ху Ханьшэн, 2015. С. 541– 550; Го Цзюньнин, 2006. С. 73–74].

В целом планировка погребального парка копирует мавзолей основателя династии Мин Чжу Юаньжана (Тай-цзу) Сяолин, расположенный в Нанкине. Строители мавзолея Хуан-лин (для погребения родителей первого минского императора), расположенного на территории пров. Аньхой, ориентировались на танские и сунские образцы, демонстрируя приверженность национальной традиции, возрожденной после многих лет правления «варварских» династий Цзинь, Ляо, Юань. Устройство же Сяолина заложило основу нового, собственно минского канона погребальной архитектуры, главной особенностью которого становится сочетание надземных построек, образующих в плане квадрат, с круглой могильной насыпью (в отличие от танских и сунских гробниц, окруженных квадратной стеной) [Ван Нань, 2009. С. 245–246]. Сочетание круглых и квадратных в плане сооружений («впереди – квадрат, сзади – круг», 前方后圆 ) представляет собой пример традиционной китайской геометрической символики, где круг олицетворяет Небо, квадрат – Землю, а весь комплекс – символический союз двух стихий.

Помимо очевидной, лежащей на поверхности трактовки здесь прослеживаются отзвуки древней традиции, отражающей «маятник» межкультурных взаимоотношений Поднебесной и «варварского» мира. Обратим внимание на совпадение архитектуры монументальных надмогильных сооружений на территории Китая и Сибири, где традиция возведения курганных насыпей имеет древние корни, уходящие в эпоху бронзы, а вероятно – и неолита. То же касается сопутствующих сооружений обрядового плана, в том числе и статуарного [Комиссаров, Соловьев, 2013]. Самые крупные, «царские» курганы Минусинской котловины, датируемые ранним железным веком, имели четырехугольную пирамидальную форму 10. Судя по абрису сравнительно небольших каменных оград, четырехугольные пирамидальные насыпи на Среднем Енисее стали обычным явлением в скифское и последующее гунно-сарматское время. Подобные сооружения на территории Южной Сибири могут рассматриваться как «степной» современник и даже, пожалуй, предтеча монументальных сооружений высшей знати царства (а затем и империи) Цинь, которые, в свою очередь, были усвоены и закреплены империей Хань 11. Параллельно «маятник» культурного взаимодействия начинает медленное движение в обратную сторону, и хуннуская элита первой «кочевой» империи копирует в силу собственных возможностей внутреннее устройство и антураж погребений китайской правящей верхушки.

Влияние соседнего скотоводческого мира прослеживается также в генезисе шэньдао – «аллеи духов». Помимо самой идеи, оно заметно в экипировке ряда ее каменных изваяний,

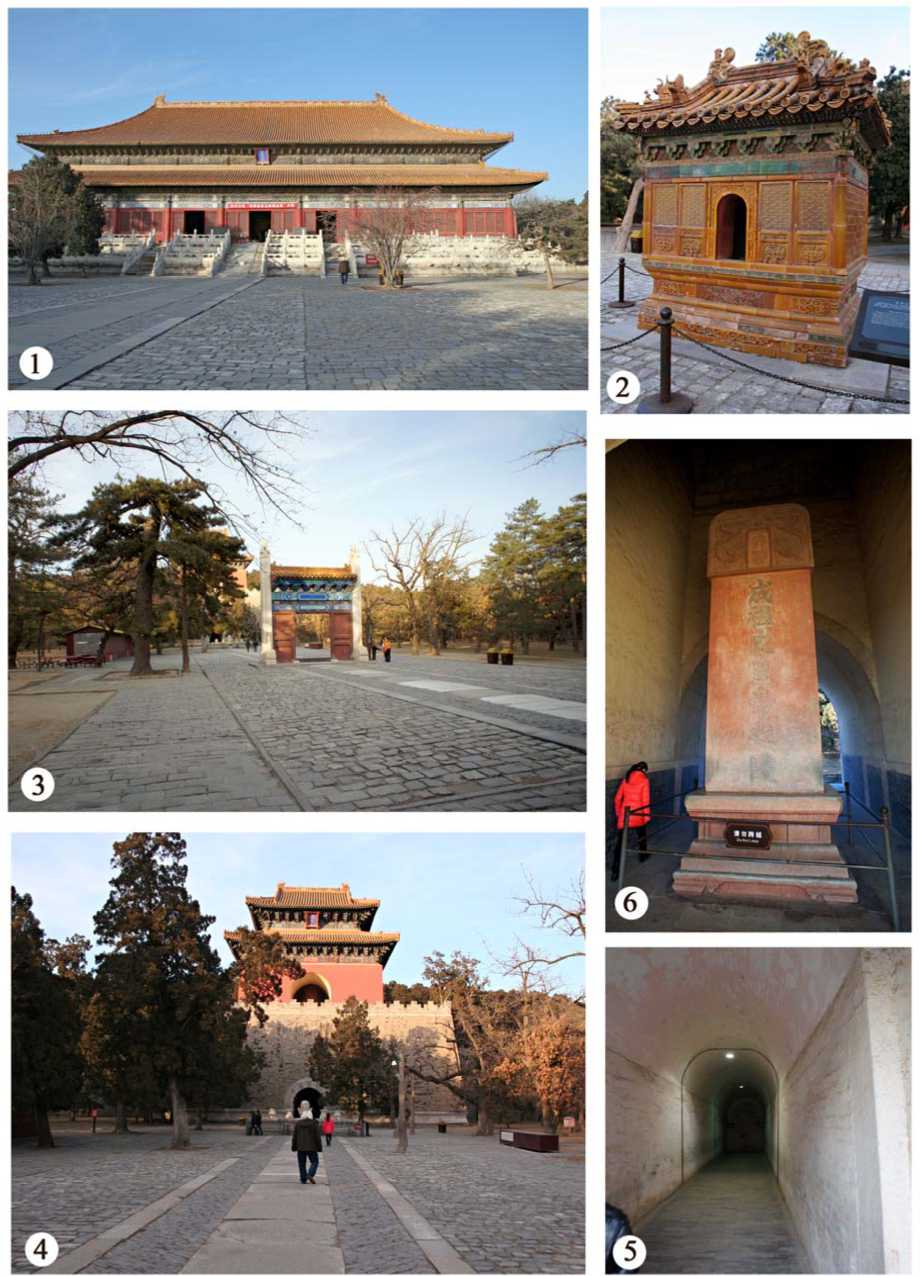

Рис. 4. Предметы из гробницы Динлин:

1 , 2 - головные уборы; 3 - лука седла; 4 - стремя; 5 - подвески ( 1 - шелк, золото, жемчуг, нефрит, драгоценные камни; 2 - 5 - золото)

в первую очередь, воинов в доспехах. Этот элемент погребального ансамбля заслуживает, на наш взгляд, особого внимания в аспекте вектора культурного взаимодействия (упомянутого «культурного маятника»).

Среди набора парных скульптур для раннего этапа, помимо «небесных оленей» тяньлу , выделяются фигуры бисе , которые представляют собой хищное, часто рогатое, скорее кошачье существо, облик которого способен вызывать ассоциации с образом фантастического хищного существа из бестиария скотоводов Северной Азии (так называемого звериного стиля). Двигаясь от минских изваяний в глубь веков, выявляя истоки их происхождения, мы обратились к данным по «аллеям духов» императорских погребений в районе Данъяна, занимающих временной промежуток между поздней Древностью и поздним Средневековьем [Соловьев, Кудинова, 2017. С. 127–128]. Важно подчеркнуть эту преемственность, поскольку «аллея духов» как важный элемент погребальной практики сформировалась уже при династии Восточная Хань, когда в могучем океане «варварского» мира за пределами Великой стены живы были мировоззренческие установки и традиции изобразительной стилистики эпохи ранних кочевников. А перемещение на запад масс хуннуского населения, породившее в итоге переселение народов и радикально сменившее этнокультурную мозаику Великой степи, еще не смыло с полей истории яркий, жестокий, полный фантастических образов духовный мир ираноязычных народов, наследие которого до сих пор ощущается в культуре Евразии.

Но не только облик бисе апеллирует к творчеству ираноязычных скотоводов. По мнению М. Е. Кравцовой [2004. С. 237], ранняя скульптурная композиция с могилы генерала Хо Цюйбина, воспроизводящая образ рогатого чудовища, держащего в зубах овцу, может быть сопоставлена с орнаментальными «сценами терзания», характерными для скифо-сибирского звериного стиля. Ханьские традиции проецируются – довольно пунктирно (что, возможно, связано с неполнотой наших данных), но устойчиво – в монументальную скульптуру Северных и Южных династий, а через нее – и в погребальную пластику династии Тан, при которой шэньдао «…превратилась из магистрали, соединяющей человеческий и божественный миры… в собственно мемориал, наглядно показывающий величие усопшего монарха и процветание всей династии» [Кравцова, 2010. С. 48]. Со временем визуальная фантастичность древних и во многом заимствованных образов заметно снизилась и приняла более приземленные, декоративные формы.

Следует подчеркнуть, что в элитных погребениях монгольской династии Юань «аллеи духов» не возводились (парадокс, причины которого еще предстоит осмыслить). Поэтому в ранних минских гробницах их создатели ориентировались на сунские образцы, как и в случаях с конструкцией могил, восстанавливая преемственность с национальной традицией. Однако в репертуаре шэньдао происходят дальнейшие изменения (в частности, кони расстаются со своими конюхами и практически со всей упряжью) [Ян Хун, 2003. С. 192–193]. Место хищного бисе занимает еще одна разновидность единорогов сечжи . Он служил чудесным помощником у мифического законоведа Гао-яо: своим рогом бодал неправых [Рифтин, 1979. С. 169–170].

После взятия Пекина маньчжурами в 1644 г. мавзолеи были частично разрушены; в середине XVIII в. проведена их реконструкция. За все время раскопана только одна из гробниц – Динлин, где был захоронен император Чжу Ицзюнь (Шэнь-цзун) (1573–1620). Работы проводились в 1956–1958 гг., в результате чего была вскрыта подземная усыпальница, в плане крестообразная, состоящая из пяти залов общей площадью 1195 м2. Внутри обнаружили скелеты самого Чжу Ицзюня и двух его жен, с ними парадные златотканые одежды, короны из золота, самоцветов и жемчуга (рис. 4), золотые слитки, украшения из нефрита, золота, драгоценных камней, золотая и серебряная посуда, фарфоровые вазы, ритуальные сосуды, изголовья и т. д. (всего свыше 3000 предметов) [Юэ Нань, Ян Ши, 1993].

По завершении раскопок в мавзолее Динлин в 1959 г. там был основан музей, что не спасло его от разрушений в период «культурной революции». В 1966 г. хунвэйбины сожгли останки погребенных и уничтожили многие экспонаты. Понадобились немалые усилия для восстановления памятника. С 1989 г. в Шисаньлин прекращены все археологические работы, в 1995 г. там создан единый музей, а в 2003 г. гробницы минских императоров в Пекине и Нанкине вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стали одним из важнейших туристических объектов [Китайские памятники…, 2007. С. 224–233]. Для исследователей комплекс Шисанлинь особенно интересен тем, что, будучи своего рода квинтэссенцией развития погребальной архитектуры, сохранил очень древние черты погребальной обрядности. Учитывая особенности целого ряда периодов китайской истории, когда империя буквально впитывала в себя культурные достижения соседей, выявление и анализ последних с опорой на богатейшее летописное наследие дает исследователям удивительную перспективу приблизиться к обычаям и верованиям людей исчезнувших «варварских» обществ, понять и оценить наследие древнего мультикультурализма.

Список литературы К изучению Шисаньлина - погребально-поминального комплекса эпохи позднего средневековья в Китае

- Китайские памятники мирового наследия / Гл. ред. Го Чанцзянь. Пекин: Межконтинент. изд-во Китая, 2007. 284 с.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И. Погребальная скульптура средневекового Китая и ее влияние на искусство сопредельных народов // 43-я науч. конф. «Общество и государство в Китае». М.: Ин-т востоковедения РАН, 2013. Т. LXIII, ч. 1. С. 522-527.

- Кравцова М. Е. Мировая художественная культура: История искусства Китая. СПб.: Лань; ТРИАDА, 2004. 960 c.

- Кравцова М. Е. Традиция погребальной монументальной скульптуры в контексте историко-политической и духовной культуры имперского Китая (I-XII вв.) // Asiatica: Тр. по философии и культурам Востока. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. С. 25-57.

- Рифтин Б. Л. От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в китайской литературе). М.: ГРВЛ, 1979. 358 с.

- Рифтин Б. Л. Ди-цзан-ван // Духовная культура Китая: Энцикл. в 5 т. М.: Вост. лит., 2007. Т. 2. Мифология: Религия. С. 445.

- Соловьев А. И., Кудинова М. А. Хождение в Даньян // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, вып. 4: Востоковедение. С. 123-129.

- Ван Нань. Мин шисаньлин гуйхуа шэцзидэ сянчжэн ханьи юй ицзин чжуйцю // Цзяньчжу лиши юй лилунь [王南。明十三陵规划设计的象征含义与意境追求 // 建筑历史与理论 ]. Символическое значение и художественный замысел планировки и конструкции Тринадцати гробниц [династии] Мин // История и теория архитектуры. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2009. Вып. 10. С. 241-254. (на кит. яз.)

- Го Цзюньнин. Мин шисаньлин маньтань[郭军宁。明十三陵漫谈 // 寻根]. Заметки о Тринадцати гробницах [династии] Мин // Сюнь гэнь. 2006. № 6. С. 68-74. (на кит. яз.)

- Ху Ханьшэн. Мин Шисаньлин лиши вэньхуа // Бэйцзин гуду лиши вэньхуа цзянцзо [胡汉生。明十三陵历史文化 // 北京古都历史文化讲座 ]. История и культура Тринадцати гробниц [династии] Мин // Лекции об истории и культуре древней столицы - Пекина. Пекин: Бэйцзин яньшань чубаньшэ, 2015. Вып. 2. С. 530-562. (на кит. яз.)

- Хуа Лэй. Мин шисаньлин шэньдао цзи ци цзяньчжу [化蕾。明十三陵神道及其建筑 //中国紫禁城学会论文集 ]. «Аллея духов» Тринадцати гробниц [династии] Мин и ее архитектура // Сб. тр. Кит. науч. об-ва Запретного города. Вып. 6, ч. 2. Пекин: Цзыцзиньчэн чубаньбшэ, 2011. С. 568-580. (на кит. яз.)

- Цзи Вэнь. Мин шисаньлин[吉文。明十三陵 // 文物]. Тринадцать гробниц [династии] Мин // Вэньу. 1977. № 3. С. 70-73. (на кит. яз.)

- Цзинь Цичжэнь, Цуй Суин. ПайфанЧжунго: Чжунхуа пайфан вэньхуа [金其桢、崔素英。牌坊中国:中华牌坊文化 ]. Арки пайфан - Китай: Китайская культура арок пайфан. Шанхай: Шанхай дасюэ чубаньшэ, 2010. 543 с. (на кит. яз.)

- Юэ Нань, Ян Ши. Мин шисаньлин динлиндэ фацзюэ [岳南、杨仕。明十三陵定陵的发掘筑 // 紫禁城]. Раскопки [мавзолея] Динлин из Тринадцати гробниц [династии] Мин // Цзы-цзиньчэн. 1993. № 1. С. 30. (на кит. яз.)

- Ян Хун. Линму дяосу (ся). - Шэньдао дяосу (Вэй, цзинь, наньбэйчао чжи циндай) [杨泓。陵墓雕塑(下)-神道雕塑(魏晋南北朝至清代 // 中国古代雕塑 ]. Могильная скульптура (2): Скульптура «аллеи духов» (Вэй, Цзинь, Северные и Южные династии - и до династии Цин) // Древняя скульптура Китая. Пекин: Чжунго вайвэнь чубаньшэ; Нью-Хейвен: Изд-во Йельского ун-та, 2003. С. 160-197. (на кит. яз.)