К методике полевых исследований в горной местности (на примере эллинистической крепости Узундара)

Автор: Двуреченская Н.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны методы, примененные в ходе комплексных полевых археологических исследований в условиях высокогорья на бактрийской крепости Узундара IV-II в. до н. э. К ним относятся: сканирования памятников без нарушения культурного слоя (георадарные исследования); вскрытие стен по внешним и внутренним фасам, с сохранением дерна на верхнем ребре; восполнение дернового покрытия на участках стен, где не удалось его сохранить; укрепление наклоненных стен возведением приставных стен-«заплаток»; реконструкция плохо сохранившихся стен методом наращивания каменной кладки по-сухому; планшетный сбор подъемного материала.

Методы полевых исследований, горный рельеф, бактрия, эллинистическая крепость узундара, консервация каменных построек, фортификация, планшетные сборы

Короткий адрес: https://sciup.org/143164046

IDR: 143164046

Текст научной статьи К методике полевых исследований в горной местности (на примере эллинистической крепости Узундара)

В 2013 г. Бактрийский отряд Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН совместно с сотрудниками Тохаристанской археологической экспедиции Института искусствознания АН Республики Узбекистан приступил к стационарным исследованиям горной крепости Узундара. На территории Северной Бактрии до этого времени не были известны археологические памятники эллинистического времени, сооруженные из камня. Основным строительным материалом большинства древнебактрийских памятников традиционно являлся сырцовый кирпич и пахсовые блоки.

На высоте 1700 м крепость Узундара занимает всю площадь относительно пологого и узкого – до 120 м в ширину – языка горы Сусизтаг между одноименным ущельем Узундара, глубиной более 100 м, и урочищем Кара-Камар, глубиной до 60 м. Магистральное направление уклона на этом участке – юго-восток, в сторону долины реки Шуроб.

В плане крепость ромбовидная с отрезком выносных стен на северо-западе и цитаделью на отдельно стоящем подтреугольном в плане холме на юго-востоке. Крепость укреплена тринадцатью башнями, три из которых являются выносными ( Ртвеладзе, Двуреченская , 2015. С. 37–46; Двуреченская , 2015. С. 124–133). Все фортификационные объекты памятника значительно пострадали и потеряли от половины и более своей высоты. Они представляют, как правило, развалы колотого камня по обе стороны крепостных стен или на четыре стороны вокруг башен.

Горная местность с ярко выраженным рельефом с перепадом высот между отдельными объектами памятника до восьмидесяти метров, практическое отсутствие больших горизонтальных площадей, большой снежный покров зимой, ежегодные весенние дожди, сход талых вод и селей, незначительная растительность, которая бы способствовала предотвращению смыва культурного слоя, – характеристики, которые потребовали внимательного отношения к выбору места закладки стационарных раскопов, с четким представлением о дальнейших этапах консервации открытых архитектурных объектов. Это же требование содержит пункт 4.21 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»: «В случае ведения постоянных археологических раскопок на одном объекте археологического наследия с оставлением обнаруженных архитектурных остатков в открытом виде должны быть приняты меры к их сохранению и консервации» (Положение…). В данной статье вашему вниманию предлагается рассмотреть практические решения, примененные в ходе комплексных археологических исследований бакт-рийской крепости Узундара IV–II в. до н. э.

В первую очередь были проведены георадарные исследования. С помощью среднечастотного импульсного георадара «ЛОЗА-1В» было отсканировано 27 профилей на разных участках памятника: 14 – на крепостных стенах, 3 – на башнях, 4 – на внутренней площадке крепости и 5 было получено с цитадели в районе Скального комплекса ( Двуреченская, Морозов , 2017. Рис. 1). Серии георадарных профилей позволили получить предварительные данные по расположению фортификационных и архитектурных объектов без повреждения культурного слоя. Эти данные были сопоставлены с данными трех археологических раскопов, которые были заложены в 2014 г. Результаты этого сопоставления определили стратегию разворачивания дальнейших исследований на крепости Узундара.

Наиболее высоко по рельефу горы расположена западная крепостная стена. Ее гребень хорошо читается и маркируется языками крупных каменных развалов с внутренней стороны крепости. В середине XX в. в районе угловой югозападной башни стена была прорезана техникой в ходе прокладки дороги для сельскохозяйственных нужд жителей поселка Сайроб, расположенного в долине в 6 км к югу.

Западная стена крепости расположена на пути основных сходов талых вод и селей, она дала возможность проследить этапы разрушения археологических объектов: постепенное вымывание весенней талой водой глиняных растворов из каменной кладки стен и неизбежно следующий затем развал самой кладки. Наблюдения за процессами разрушения археологических объектов на памятнике заставили оперативно внести коррективы в методику полевых работ.

Вскрытие стен по внешним и внутренним фасам, с сохранением дерна на верхнем ребре

Весной 2014 г. был заложен раскоп II с целью проследить характер западной крепостной стены. Была произведена зачистка в месте разреза стены дорогой, получены фасы и направление стены. Исходя из этих данных, вскрытие началось сверху вдоль обоих фасов: по внутреннему на длину не менее 10 м, по внешнему не менее чем на 3 м. Такая конфигурация раскопа позволила минимизировать скопление талых вод перед вскрытыми частями стен и предотвратить их быстрое разрушение. В целях сохранения крепостной стены от размывания и быстрого последующего разрушения раскоп не затрагивал непосредственно ребро стены, которое было покрыто хорошо развитым дерном – единственной скрепляющей и удерживающей силой. То есть видимое по микрорельефу направление стены было отслежено зачистками в уже существующем разрезе и раскопано по внутреннему и внешнему фасам.

В результате археологических раскопок установлено, что толщина стены составляет 3,5 м, сложена она из двух каменных кладок каждая мощностью до 1 м, из двух рядов камней. Внутреннее пространство между этими стенами плотно забутовано таким же камнем, но с большим количеством мелкого гравия и глины. По типологии С. Д. Крыжицкого, такая кладка наиболее близка к трехслойной однорядной постелистой ( Крыжицкий , 1982. С. 24. Рис. 5). По внешнему фасу стена прослежена на 3,30 м в длину и 1,3 м высоты. Сложена из разногабаритных камней, размеры которых варьируют от 15 х 5 до 40 х 25 см. В высоту кладка открыта на 6 рядов. В качестве раствора применялась глина с добавлением мелкого щебня или гравия. Следует отметить, что подобный раствор использовался строителями эллинистической Бактрии. Наиболее наглядный пример дают материалы городища Тахти-Сангин ( Дружинина, Инагаки , 2009. С. 102).

Внутренний фас стены прослежен на 10 м в длину и на 2,60 м в высоту. Кладка сохранилась в высоту до 12 рядов камней, размеры которых варьируются от 13 х 7 до 44 х 35 см. Разногабаритные камни имеют, как правило, одну обколотую выровненную сторону, которая и являлась лицевой. В целях сохранения современной дороги западная крепостная стена была прослежена на полную высоту от основания ее фундамента только на участке в 2 м длиной. Для этого на крайнем северном участке раскопа у вскрытой стены по уровню поверхности дороги был заложен шурф 1, позволивший выяснить характер фундамента крепостной стены. Она была возведена на щебневой нивелировочной подсыпке мощностью до 20 см поверх чистой материковой скалы.

Нетронутый в ходе раскопок слой дерна на ребре западной крепостной стены шириной в 3,5 м был довольно мощный и развитый (до 0,20 м), благодаря чему он «цементирует» кладку каменных стен сверху, существенно замедляя их разрушение и размывание. Дерн представлен здесь плотным суглинком, густо заросшим травянистыми растениями, скрепленный переплетением их корней.

В современном строительстве широко используют способность дерна защищать почву от уплотнения и размыва (к примеру, на откосах шоссейных и железных дорог, откосах каналов и др.). Таким образом, оставляемый нами на ребре стен дерн задерживает и перерабатывает в себе все виды осадков, а в случаях их переизбытка, как правило, вода стекает в стороны, а не внутрь стен, предотвращая разрушение изнутри с последующим вспучиванием. Таким образом, в ходе раскопок, ведущихся по внутренним и внешним фасам построек без вскрытия дернового слоя на их ребре, одновременно с открытием архитектуры производится ее первичная консервация.

При исследованиях цитадели крепости Узундара техника раскопок со вскрытием внутренних и внешних объемов архитектурных построек и расчисткой стен по внутреннему и внешнему фасу, без затрагивания дернового слоя над ними, продолжала использоваться. Однако при усложнении задачи, когда нет повреждений дневной поверхности, а анализ микрорельефа не дает однозначных результатов, раскоп закладывается по классической схеме с полным вскрытием поверхностного слоя. Для минимизации разрушений в условия горной местности наиболее целесообразной представляется закладка узких и длинных разведочных траншей. Они позволяют выявить основные архитектурные линии и затем вернуться к использованию техники вскрытия стен по внешним и внутренним фасам, с сохранением дерна на верхнем ребре (рис. 1).

Рис. 1. Сохранение стен архитектурных сооружений без вскрытия дерна.

Цитадель крепости Узундара, восточный сектор, помещение 3, вид с юго-запада. Фото

Восполнение дернового покрытия на участках стен, где не удалось его сохранить

В тех случаях, когда метод сохранения дернового слоя на ребре стен не удавалось соблюсти, т. к. это предполагает в определенной степени предугадывание направления ранее открытых участков стен, то нами на этих участках производилась искусственная рекультивация и воспроизведение дернового покрытия с его уплотнением почвой и поливом в конце раскопок. Для этого использовался ранее изъятый здесь же при раскопках дерн, нарезанный квадратиками (приблизительно 30 х 30 см).

Такая методика, помимо решения важных вопросов по сохранению и консервации археологического памятника, позволяет также достичь его наилучшей визуализации. Вскрытые архитектурные объекты становятся «музеем под открытым небом» (рис. 1). Особенно это важно, когда сохранность архитектурных объектов очень низкая, к примеру в один-два ряда каменной кладки. В открытом, не укрепленном дерном состоянии, такие стены не продержатся и одного весеннего сезона. При использовании методики сохранения дерна над верхним ребром стен они сохраняют свой вид значительно дольше.

Безусловно, есть и обратная сторона этого метода – необходимость отступления от обычных методик сплошного вскрытия в рамках всей площади заложенного археологического раскопа. Однако результат, полученный в итоге, на наш взгляд, оправдывает небольшое отклонение от общепринятой методики.

Еще одним существенным плюсом является доступность метода с экономической стороны, не требующего дополнительных затрат на консервирующие и закрепляющие компоненты. В случае с каменной архитектурой в горной местности с тяжелыми условиями доставки грузов нам представляется этот метод не только оправданным, но и необходимым.

Укрепление наклоненных стен возведением приставных стен-«заплаток»

На цитадели крепости Узундара был заложен участок раскопа в районе югозападной крепостной стены с целью выявления генерального плана и характера кладки фортификационных укреплений со стороны ущелья Узундара. Удалось вскрыть и проследить характер крепостной стены на длину 17,5 м по внутреннему фасу. На вскрытом участке сохранность стены удовлетворительная. Максимально сохранившаяся высота достигает 1,6 м, около 8 рядов камня. На юговосточном участке стена имела заметный наклон внутрь крепости, который выявил крен стены, очевидно образовавшийся еще в древности, в сторону магистрального направления уклона скалы. Следующий сезон продемонстрировал, что такие стены даже с непотревоженным сверху дерном не могут сохраняться и рушатся. Для предотвращения дальнейшего разрушения участок обвала стены был расчищен, и вплотную к нему была возведена стена из сложенного на сухую камня. Такие подпорные стены-«заплатки» ранее хорошо себя зарекомендовали на участке раскопа 1. Визуально приставные подпорные стены четко отличаются от древней кладки в первую очередь отсутствием раствора. В отличие от сохраняемого дерна наверху стен такие «заплатки» смотрятся на памятнике менее органично. Однако использование их имеет временный характер с целью предотвращения быстрого обвала наклоненных стен. Выигранное время в несколько сезонов позволит авторам раскопок выбрать и подготовить те способы реставрации и консервации, которые будут носить значительно более долговременный характер. Бесспорным плюсом является то, что подпорные стены, сложенные по-сухому, относительно легко и быстро разбираются, не требуют специального оборудования.

Реконструкция плохо сохранившихся стен методом наращивания кладки по-сухому

При широкоплощадных раскопках цитадели крепости Узундара внутри пояса фортификационных укреплений были открыты примыкающие к ним помещения, стены которых были значительно тоньше фортификационных. Зачастую они были менее 1 м в толщину, кроме того, их сохранность по высоте также была минимальной, составляя 1–2 ряда каменной кладки. После проведения всех циклов археологической фиксации (фото, чертежи, топосъемка) представлялось невозможным оставлять их в открытом состоянии, т. к. это было равнозначно их полной потере на следующий же сезон. Напомним, что вся застройка крепости Узундара расположена на материковой скале, имеющей на разных участках значительный, часто разнонаправленный уклон. Весенние талые воды, дожди и сели сносят все слабо укрепленные сооружения по уклону вниз. В этой связи наиболее удобным способом консервации плохо сохранившихся стен стало наращивание их методом сухой кладки в 2–3 ряда. Визуально такое наращивание легко отличается от подлинной древней кладки отсутствием раствора, не нарушает представление о характере застройки, а главное – позволяет сохранить остатки стен от полной утраты. Два-три ряда кладки на сухую оказываются достаточными для удержания остатков древней стены на месте. Отметим важное обстоятельство, что материалом для кладки является камень из развалов этих же стен, обколотый и подготовленный к работе древними мастерами, что усиливает их аутентичность (рис. 2).

Планшетный сбор подъемного материала (т. е. с привязкой GPS-приемником или тахеометром к генеральному плану памятника). Этот метод позволяет не утрачивать безвозвратно ежегодно перемещаемый вниз по склонам подъемный археологический материал, а также выделить сопутствующие памятнику и расположенные за пределами его территории объекты без стационарных построек, такие как дороги, торговые площадки, легкие хозяйственные постройки и др.

Метод планшетных сборов подъемного материала давно и широко используется в археологии. Существует два типа планшетных сборов: 1 – визуальный сбор без вспомогательных средств и без вскрышных работ с инструментальной привязкой к плану археологического объекта; 2 – сбор материала при помощи металлодетектора со вскрытием дернового слоя и инструментальной привязкой к плану археологического объекта.

Рис. 2. Наращивание стен кладкой по-сухому и рекультивация дерна на их ребре. Цитадель крепости Узундара, юго-восточная башня, вид с юга. Фото

Если первый метод давно апробирован и не только общепринят в академической науке, но и обязателен как при проведении разведочных работ, так и при археологических раскопках (Положение…, 2013. С. 8, 9), то второй метод значительно младше и зародился лишь в конце XX столетия с появлением и широким распространением металлодетекторов. К сожалению, внимание на эти аппараты обратили не только ученые, но и грабители, в результате чего тень пала на всех, кто использовал этот инструмент. Долгое время Отдел полевых исследований запрещал использование металлодетекторов в ходе археологических исследований. Однако очевидная польза их применения пробила брешь, и с определенными ограничениями, но в целом на сегодня этот инструмент нашел свое место в различных циклах археологических исследований наряду с другим обширным набором цифровых и аналоговых измерительных приборов (Там же. С. 10–11. П. 3.12; С. 16. П. 4.15).

Планшетные сборы материала с металлодетекторами оказались неоценимыми в комплексных исследованиях таких особых археологических памятников, как ратные поля ( Гоняный, Двуреченский , 2013. С. 331).

В условиях высокогорной крепости, размещенной между двумя природными отвесными склонами ущелья Узундара и урочища Кара-Камар с многометровыми перепадами высот между отдельными постройками памятника, очевидно, что часть материалов безвозвратно смывается ежегодно в сезон дождей, схода снега и селей. В этой ситуации использование метода планшетного сбора подъемных материалов, залегающих в дерновом слое, при помощи металлодетектора представляется не только желательным, но и необходимым.

В ходе археологических исследований крепости Узундара с 2014 г. мы приступили к планшетным сборам подъемного материала, сконцентрировавшись на изучении территорий за пределами крепости, в частности у подножия крепостных стен с внешней стороны, в каменных развалах на склонах ущелья Узундара и урочища Кара-Камар, а также на склонах к востоку от входного комплекса. Эти сборы позволили обнаружить скопление находок наконечников стрел разных типов, которые лежали на природной скальной террасе-полочке, ниже на 10 м по внешнему склону от подножия южной крепостной стены. Здесь были сконцентрированы развалы камня из разрушившейся каменной кладки. Характер и расположение этих наконечников дали возможность предположить, что крепость неоднократно штурмовалась со стороны сквозного одноименного ущелья в разные хронологические периоды.

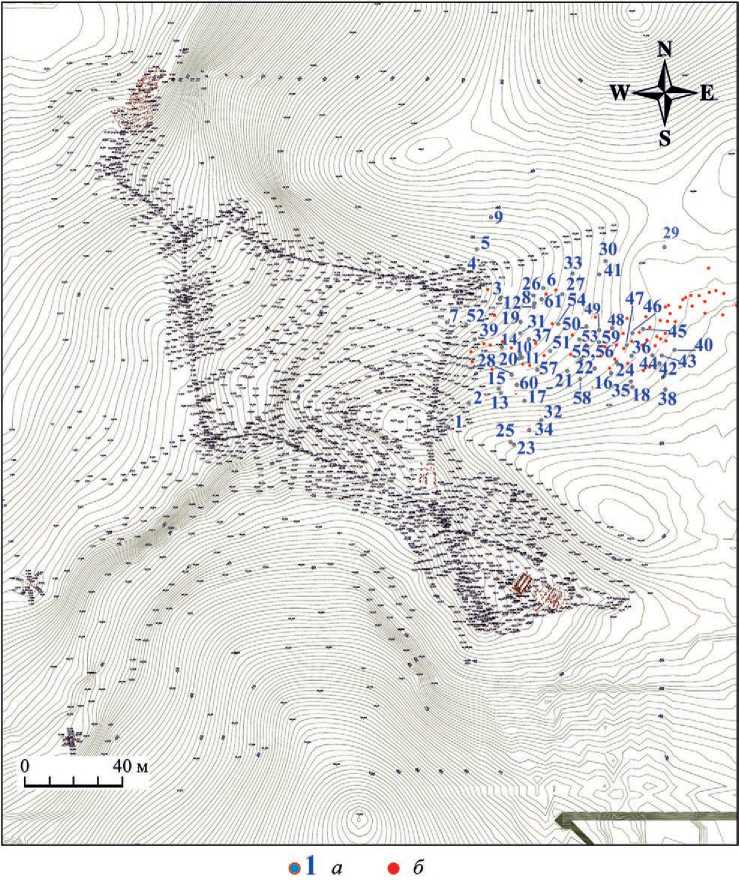

Второй чрезвычайно интересный эпизод был выявлен также за пределами теперь уже восточной крепостной стены, в районе предполагаемого входного комплекса. За несколько сезонов на одной небольшой площадке к юго-востоку от угловой северо-восточной башни крепости была выявлена большая концентрация разнообразных находок, включающих в том числе многочисленный монетный материал (рис. 31). Анализ местоположения вещевого материала привел к мысли о наличии здесь за пределами крепости, неподалеку от предполагаемых входных ворот, торговой площадки или рынка. Именно здесь, за пределами крепостных стен, воины гарнизона имели возможность купить продукты питания и разнообразные ремесленные изделия местного производства, которые жители с ближайших селений приносили сюда для продажи с определенной периодичностью. На мысль о мелкой розничной торговле, происходившей на этой площадке, натолкнули находки монет очень мелкого номинала от дихалков до гемихалков. Помимо торговой площадки, удалось по концентрации находок проследить дорогу, подходившую к крепости в древности (рис. 3).

В целом за четыре года исследований, производившихся параллельно с археологическими раскопками, планшетные сборы подъемного материала позволили спасти от дальнейшего перемещения вниз по склонам с последующей утратой значительное число индивидуальных находок и комплексной информации о жизни крепости за пределами ее крепостных стен (табл. 1).

Таким образом, археологическое изучение горной крепости Узундара поставило перед исследователями целый ряд методологических вопросов по сохранению вновь вскрытых в ходе раскопок архитектурных и фортификационных объектов. Решения, которые были найдены и апробированы в ходе работ Бакт-рийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН, на наш взгляд, могут быть предложены к практическому применению и на других памятниках с архитектурными постройками из колотого камня на глиняном растворе в условиях высокогорья.

• 1 a • б

Рис. 3. Топографический план крепости Узундара с торговой площадкой у ее восточной стены голубой – место находки, связанной с торговой площадью; красный – находки, маркирующие дорогу; 1–61 – порядковый номер в табл. 1

Таблица 1. Список индивидуальных находок с предполагаемой торговой площадки близ входного комплекса крепости Узундара

|

№ п/п |

Номер полевой описи |

Наименование индивидуальных находок с предполагаемой торговой площадки у восточной стены крепости Узундара |

Полевой сезон |

|

1 |

1 |

монета Сотер Мегас |

весна 2015 |

|

2 |

10 |

листовидная металлическая подвеска |

весна 2015 |

|

3 |

50 |

браслет со сплющенным концом |

весна 2015 |

|

4 |

192 |

монета Евтидема I |

весна 2015 |

|

5 |

3 |

монета Евтидема I |

осень 2015 |

|

6 |

98 |

бронзовая бусина с насечками |

осень 2015 |

|

7 |

182 |

пряжка от ремня, сумки или сундука, возможно, от лошади |

осень 2016 |

|

8 |

185 |

монета Евтидема I |

осень 2016 |

|

9 |

186 |

монета Деметрия с отверстием |

осень 2016 |

|

10 |

206 |

монета Диодота |

осень 2016 |

|

11 |

208 |

игла |

осень 2016 |

|

12 |

241 |

предмет бронзовый |

осень 2016 |

|

13 |

243 |

рукоять пластинчатого ножа |

осень 2016 |

|

14 |

249 |

фибула |

осень 2016 |

|

15 |

250 |

предмет железный (прокол) |

осень 2016 |

|

16 |

262 |

монета Евтидема |

осень 2016 |

|

17 |

263 |

монета Диодота 2 |

осень 2016 |

|

18 |

264 |

монета Евтидема I |

осень 2016 |

|

19 |

265 |

монета Евтидема I |

осень 2016 |

|

20 |

282 |

монета Евтидема I |

осень 2016 |

|

21 |

292 |

иголка |

осень 2016 |

|

22 |

293 |

пластина в форме глаза (?) |

осень 2016 |

|

23 |

294 |

монета Евтидема |

осень 2016 |

|

24 |

295 |

кольцо железное скрученное |

осень 2016 |

|

25 |

296 |

фрагмент бронзового предмета, сужающийся к одному концу |

осень 2016 |

|

26 |

299 |

булава четырехугольная с ромбовидными плоскостями (?) |

осень 2016 |

|

27 |

314 |

предмет треугольный с отверстием |

осень 2016 |

|

28 |

338 |

железная (пряжка от сумки?) |

осень 2016 |

|

29 |

341 |

бусина |

осень 2016 |

|

30 |

342 |

пуговица |

осень 2016 |

|

31 |

345 |

иголка |

осень 2016 |

|

Окончание таблицы 1 |

|||

|

№ п/п |

Номер полевой описи |

Наименование индивидуальных находок с предполагаемой торговой площадки у восточной стены крепости Узундара |

Полевой сезон |

|

32 |

347 |

монета Диодота |

осень 2016 |

|

33 |

348 |

пластина железная с отверстием |

осень 2016 |

|

34 |

368 |

монета Евтидема |

осень 2016 |

|

35 |

370 |

монета Евтидема |

осень 2016 |

|

36 |

371 |

монета Евтидема |

осень 2016 |

|

37 |

372 |

монета Антиоха |

осень 2016 |

|

38 |

374 |

монета Диодота |

осень 2016 |

|

39 |

375 |

монета типа Александра |

осень 2016 |

|

40 |

377 |

предмет медный плоский, сложенный пополам |

осень 2016 |

|

41 |

379 |

предмет медный плоский овальный |

осень 2016 |

|

42 |

387 |

бусина с рифленой поверхностью |

осень 2016 |

|

43 |

388 |

кольцо с декорированным рифленым краем |

осень 2016 |

|

44 |

525 |

пластина медная в виде листочка с надрезанными краями с обеих сторон |

осень 2016 |

|

45 |

531 |

нож черешковый, с вытянутым лавролистным полотном |

осень 2016 |

|

46 |

533 |

фрагмент бубенчика (?) шаровидной формы |

осень 2016 |

|

47 |

534 |

стержень округлый в сечении, с утолщением в нижней части, слегка заострен на конце |

осень 2016 |

|

48 |

535 |

игла круглая в сечении с вытянутым овальным ушком |

осень 2016 |

|

49 |

536 |

фрагмент музыкального инструмента типа варган в виде вытянутой пластины с фигурным концом |

осень 2016 |

|

50 |

537 |

музыкальный инструмент типа варган в виде вытянутой пластины с фигурным концом |

осень 2016 |

|

51 |

26 |

рукоять пластинчатого ножа с отверстием и клепкой |

осень 2017 |

|

52 |

27 |

изделие железное вытянутое, с круглыми в сечении концами и ромбовидным сечением центральной широкой части (шило?) |

осень 2017 |

|

53 |

53 |

монета Евтидема I |

осень 2017 |

|

54 |

59 |

монета Евтидема I |

осень 2017 |

|

55 |

60 |

монета Герая |

осень 2017 |

|

56 |

61 |

монета Герая |

осень 2017 |

|

57 |

62 |

перстня фрагмент |

осень 2017 |

|

58 |

68 |

фигурная ручка |

осень 2017 |

|

59 |

71 |

монета Евтидема I |

осень 2017 |

|

60 |

175 |

монета – подражание Гелиоклу |

осень 2017 |

-

1. Сканирования памятников без нарушения культурного слоя (георадарные исследования).

-

2. Вскрытие стен по внешним и внутренним фасам, с сохранением дерна на верхнем ребре.

-

3. Восполнение дернового покрытия на участках стен, где не удалось его сохранить.

-

4. Укрепление наклоненных стен возведением приставных стен-«запла-ток».

-

5. Реконструкция плохо сохранившихся стен методом наращивания кладки по-сухому.

-

6. Планшетный сбор подъемного материала.

Список литературы К методике полевых исследований в горной местности (на примере эллинистической крепости Узундара)

- Гоняный М. И., Двуреченский О. В., 2013. История и некоторые методические подходы археологического изучения Бородинского сражения//«Сей день пребудет вечным памятником…». Бородино. 1812-2012: мат-лы Междунар. науч. конф. (3-7 сентября 2012 г.). Можайск: Гос. Бородинский военно-исторический музей-заповедник. С. 333-350. -в тексте 2017

- Двуреченская Н. Д., 2015. Предварительные материалы археологических работ 2014 г. на крепости Узундара//Проблемы истории, филологии, культуры. № 1. С. 124-133.

- Двуреченская Н. Д., Морозов П. А., 2017. Результаты георадарной разведки на крепости Узундара в 2014 году //Археология и геоинформатика. Вып. 8. М. CD.

- Дружинина А. П., Инагаки Х., 2009. Общие результаты археологических исследований на городище Тахти-Сангин в 2007 г.//Археологические работы в Таджикистане. Вып. XXXIII. Душанбе. С. 101-106.

- Крыжицкий С. Д., 1982. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. -IV в. н. э.). Киев: Наукова думка. 166 с.

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации: утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г. . Режим доступа: http://archaeolog.ru/index.php?id=2&id_nws=479&zid=9. Дата обращения: 28.06.2018.

- Ртвеладзе Э. В., Двуреченская Н. Д., 2015 Узундара -эллинистическая крепость в Бактрии (материалы рекогносцировочно-разведывательных работ 2013 г.)//O’zbekiston arxeologiyasi. № 2. С. 37-46.