К. Н. Леонтьев в эпистолярной хронике Андреевского скита на Афоне (1871-1874)

Автор: Талалай М.Г., Фетисенко О.Л.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (16), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно рассмотрена неизвестная страница биографии К. Н. Леонтьева - история его пребывания в Андреевском скиту и взаимоотношений со старшей братией этой обители. Материалом послужили недавно обнаруженные в архиве скита, ныне хранящемся в монастыре Ватопед, письма Леонтьева и многочисленные упоминания о нем, выявленные в переписках игумена Феодорита (Крестовникова). Эти документы содержат множество ценных подробностей о самом важном периоде жизни писателя, начавшемся после его религиозного обращения.

К. н. леонтьев, афон, андреевский скит, игумен феодорит (крестовников), иеромонах дорофей (кудрявцев), иеромонах паисий (левицкий), архивные материалы, переписки, русское монашество на афоне, биография писателя

Короткий адрес: https://sciup.org/140305449

IDR: 140305449 | УДК: 821.161.1.09(092)+271.2(470+571)-788-055.1(495)-9 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_1_197

Текст научной статьи К. Н. Леонтьев в эпистолярной хронике Андреевского скита на Афоне (1871-1874)

Olga Leonidovna Fetisenko

DSc in Philology, Leading Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences.

150 лет назад, в конце мая — начале июня 1874 г., в Россию вернулся бывший салоникский консул Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891). Без его имени теперь непредставима история русской философии, художественной словесности, консервативной публицистики, а в то время он был известен читающей публике лишь как автор нескольких изящных «восточных повестей». Более осведомленные люди могли узнать его под маской «Н. Константинова». Таким псевдонимом были подписаны его статьи «Грамотность и народность» (в почвеннической «Заре»), «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне» (в «Русском вестнике»). В Москву он вез рукопись своего главного теоретического труда «Византизм и Славянство», который надеялся опубликовать у М. Н. Каткова, и хотел поторопить печатание в «Русском вестнике» же романа-эпопеи «Одиссей Полихрониадес» (первая часть этого произведения была послана в редакцию из Константинополя). По его собственному позднейшему признанию, обе эти книги он смог создать только «после 1 1/2 года обращения с Афонскими монахами» 1.

На Святую Гору Леонтьев приехал в конце июля 1871 г. во исполнение своего обета2 и затем, с небольшими отлучками, провел здесь более года. Здесь завершилось его « страстное обращение к личному Православию» ( 123 , 177) и началась новая жизнь. Отныне он пребывал в полном послушании старцам — сперва отцам Иерониму и Макарию из афонского Пантелеимоновского монастыря, потом, в России, — оптинскому старцу Амвросию (с о. Макарием еще некоторое время продолжал переписываться), после его кончины (в последний месяц своей жизни) — отцу Варнаве Гефсиманскому. Если афонские старцы будут со временем канонизированы (а они еще на рубеже XIX–XX вв. чтились как подвижники), можно будет говорить о том, что все духовные наставники Леонтьева причислены к лику святых.

В начале августа 1874 г. с рекомендательными письмами от афонских старцев Леонтьев приехал в Оптину пустынь, где был особенно тепло встречен, поскольку «был тогда овеян Афоном», как заметил сам побывавший в свое время на Святой Горе отец Климент (Зедергольм), о котором позднее Леонтьев напишет книгу и в память о котором при монашеском постриге примет имя того же святого, Климента Римского. Его тайный монашеский постриг состоится только 18 августа 1891 г. (не 23-го, как ранее ошибочно считалось), но все предшествующие 20 лет были подготовкой к этому венцу его жизни. Религиозный мыслитель Е. Л. Шифферс (1934–1997) в работе «Беседа о храме» прекрасно определил Леонтьева так: «Пушкин, принявший монашество»3. Собственно, и на Афон он приехал, ища пострига, но по своим семейно-служебным обстоятельствам не мог тогда достичь желаемого.

О роли Святой Горы и полученных там уроков и впечатлений неоднократно писали все биографы Леонтьева от А. М. Коноплянцева4, Н. А. Бердяева и Ю. П. Иваска до Д. М. Володихина, игумена Петра (Пиголя), М. П. Чижова и других. К. М. Долгов, несколько спрямляя непростой духовный путь мыслителя, даже назвал свою книгу о нем «Восхождение на Афон». Между тем долгое время всё обходилось общими словами и цитированием сочинений самого Константина Николаевича. Переломным событием для изучения афонского периода в биографии философа стала публикация в 2015 г. его писем к старцам Пантелеимоновского монастыря5, а до этого — начало изучения документов его дипломатической деятельности (салоникский пост, которым закончилась его карьера, предполагал постоянное корреспондирование с Афоном6). Но если о глубокой привязанности Леонтьева к обители святого великомученика и целителя можно было судить и раньше — по многочисленным признаниям самого писателя, то совершенно в тени осталась история его взаимоотношений с Андреевским скитом. Однако современные находки показали, что почти половина пребывания будущего монаха Климента на Афоне прошла именно в этом скиту, по своей «населенности», впрочем, не уступавшем крупнейшим святогорским монастырям.

Если Руссик (так называют на Афоне Пантелеимоновский монастырь) насчитывал к тому времени уже несколько столетий истории, пусть и претерпевал периоды запустения, то Андреевский скит был, по афонским меркам, очень молодым, хотя само место известно еще с XVII в. В июне 1829 г. на Святую Гору прибыли два монаха из Белобереж-ской пустыни, сыгравшей большую роль в возрождении старчества на Руси, Виссарион (Толмачев) и Варсонофий (Вавилов). Не удовлетворившись жизнью в Ильинском скиту, насельники которого были главным образом из Малороссии, они решили поселиться в принадлежавшей Ватопедскому монастырю келлии Серай ( тур. дворец). Необычное название объясняется былой принадлежностью высокому лицу. Происхождение келлии таково: в 1630 г. ее приобрел солунский митрополит Афанасий (Пателарий), бывший патриарх Константинопольский, впоследствии прославленный во святых. Спустя 23 года он скончался в Преображенском монастыре г. Лубны на Полтавщине. В 1760 г. заброшенную келлию возобновил другой Константинопольский патриарх, Серафим, который также был вынужден бежать от турок в Россию и, по промыслу Божию, скончался в том же Лубенском монастыре. При нем в Серае в 1768 г. был освящен храм в честь св. апостола Андрея Первозванного. Принадлежность высоким духовным особам и благоустроенность и послужила тому, что келлию назвали дворцом.

Небольшое русское братство, принявшее устав Белобережской пустыни, водворилось здесь в 1841 г. Через несколько лет ктитором новой обители стал А. Н. Муравьев, носивший имя св. апостола Андрея. Именно этот церковно-общественный деятель добился возведения келлии в статус скита, сохранявшего при этом подчинение Вато-педу. Настоятелем скита, по афонской терминологии — дикеем, стал один из основателей новой монашеской общины, о. Виссарион7.

При содействии Муравьева скит покупал новые земли, строил корпуса и храмы. В 1860 г. в Константинополе была приобретена квартира для приема следовавших на Афон паломников (она стала первым подворьем скита, здесь сразу начались уставные богослужения), а в самом скиту освящена церковь во имя св. Петра Московского с двухэтажным братским корпусом. На постройку этого корпуса средства пожертвовал крупный византинист П. И. Севастьянов, названный Петром в честь первого Московского митрополита. Севастьянов и его коллеги, европейские византинисты, часто пользовались гостеприимством обители. Благодаря помощи ученого андреевцам удалось открыть подворье в Петербурге.

В 1862 г. скончался игумен Виссарион, и его преемником стал пришедший на Афон за 20 лет до того о. Феодорит (Крестовников; 1822–1887; с ним впоследствии и будет общаться Леонтьев). 6 мая 1862 г. о. Феодорит был утвержден в должности настоятеля Ватопедским монастырем, став первым из дикеев, которые были возведены самим Константинопольским патриархом в сан священноархимандрита и даже названы в документах игуменом (титул исключительно для 20-ти господствующих святогорских монастырей), а не дикеем. На собранные новым настоятелем средства в 1862 г. вне ограды скита была построена двухэтажная церковь Всех святых и всех святых Афонских, нижний этаж которой стал братской усыпальницей. Через три года начали строить шестиэтажный корпус с храмом в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение». В этом здании разместили часть ризницы, хозяйственные помещения, просфорню, гостиницу для паломников8, кладовые. Об освящении этого храма в 1871 г. рассказывается в одном из писем, о котором речь пойдет далее. Но главным событием стала закладка соборного храма в честь св. апостола Андрея Первозванного. Поскольку поводом к его основанию послужило чудесное спасение российского императора от покушения в Париже (1867), приделы в соборе освящены во имя небесных покровителей его родителей (и его самого) — свв. Александра Невского и Марии Магдалины. Гигантский собор был освящен только в 1900 г., из-за сложностей с его проектированием и строительством.

В 1869 г. Андреевский скит приобрел участок земли около г. Кавалы (здесь тоже побывает Леонтьев), а в 1871 г. — большой дом в Константинополе близ морской пристани для размещения русских паломников, отправлявшихся в Иерусалим и на Афон9. Вот в этот период своего расцвета скит и войдет в жизнь консула Леонтьева10.

После смерти в 1971 г. последнего русского насельника Андреевский скит двадцать лет пустовал, подвергаясь хищениям. Жизнь вернулась в 1992 г., когда здесь поселилась группа монахов-греков, однако архив обители пребывал в плачевном состоянии, пока в 2003 г. его остатки по благословению архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, не были перенесены в Ватопед. Лишь недавно, в 2017 г., начался разбор и систематизация архива, которые ведет монах Диадох (Кривицкий). Им были найдены уникальные документы — письма и деловые документы Леонтьева (в автографах)11, а затем, при разборе переписок настоятеля скита с братией, стали встречаться многочисленные упоминания нового салоникского консула, «г. Леон-

Константин Николаевич Леонтьев.

Фотография 1867 г.

тьева» и просто «дорогого гостя». С этими материалами мы и хотим познакомить чи-тателей12, придерживаясь для удобства хронологического принципа в изложении. ^^^“^^^^^^^^

Весной 1871 г. Леонтьев получил новое (временное, как сразу было оговорено его начальником, послом Н. П. Игнатьевым) назначение — перевод из консульства в Янине (в Эпире) в македонские Салони-ки13. Он совершил 20-дневное конное путешествие и прибыл в приморский город 25 апреля14. 11 мая в Константинополе, на подворье Андреевского скита, монах Иезекииль15 писал о. Феодориту о переменах в русском дипломатическом корпусе: «Сегодешней день из Одесса прибыл новый консул, фамилия Хитров. Он служил в Одессе при градоначальнике дипломатом. Г<осподи>н Тимофеев с семейством переехал в Трапезон. Его место занял Салоницкий консул16, а в Салоник выслали нового консула, и про которого говорят: очень строгой.

-

<…> О. Макарий Сушкин17 приезжал в Константинополь для свидания с г<оспо-ди>ном Посланником. <…> о. Макарий не для чего-нибудь приезжал к Посланнику, но собственно для того, чтобы Посланник отрекомендовал и приказал новому салоникскому консулу защищать их монастырь в случае крайности, и на что г<осподи>н Посланник соизволил прика<за>ть написать удовлетворительное приказание»18.

Новым «строгим» консулом и был Леонтьев (видимо, автору письма тогда еще не удалось узнать его фамилию). Далее автор письма рассказывал, как его доверенное лицо в посольстве (Андрей Григорьевич) уговорил Н. П. Игнатьева исправить эту адресованную новому консулу бумагу, упомянув в ней и о других русских афонских обителях, а не только о Пантелеимоновском монастыре, и заверял: «В случае свидания с Салоникским консулом смело можно говорить и просить, что г<осподи>н Посол просил <за> Вас и за нас».

Предписание Игнатьева Леонтьеву, о котором был осведомлен о. Иезекииль, сохранилось в черновом и в беловом вариантах и датировано 30 апреля 1871 г. Оно опубликовано в комментариях к собранию сочинений Леонтьева ( 102 , 721–721). На этот документ Леонтьев будет ссылаться в донесении от 20 января 1872 г. ( 101 , 590).

Но известие с берегов Босфора запоздало: в скиту уже знали о прибытии нового консула и даже успели отправить ему в Салоники поздравление со вступлением в должность19.

-

13 мая 1871 г. датирован подписанный Леонтьевым документ — письмо на бланке Салоникского консульства к братии Андреевского скита, которое могло быть составлено (а не только записано) секретарем и драгоманом консульства А. Мустоксиди, у которого Леонтьев, между прочим, и принимал консульство, поскольку Н. Д. Мокеев покинул Салоники до его приезда. Речь здесь идет о давнем деле, к которому новый консул не имел отношения. Он лишь удостоверяет, что икона, в 1868 г. через Игнатьева поднесенная королю эллинов Георгу I, была своевременно доставлена20.

21 мая Леонтьев праздновал именины. Пантелеимоновский монастырь поздравил его (см.: 111 , 302). Неизвестно, как поступили андреевцы, но уже через несколько дней консул побывал на метохе (хозяйственном подворье) скита. Курьезную подробность узнаём из письма управляющего подворьем, иеромонаха Варнавы: «Консул гос<подин> Леонтьев был у нас, только не в чем было зделать харошего чаю: я писал во обитель несколька раз, чтобы выслали сомавар, и не высылають, теперь прошу вас, вышетя <вышлите>, пожалоста, самавар и протчее крайне нужное по выписки»21.

Видимо, добродушный о. Варнава рассчитывал и дальше угощать почетного гостя чайком. Отметим, что Леонтьев, которого мало осведомленные биографы любят изображать «рафинированным» аристократом-эстетом, очень легко сходился с людьми всех социальных слоев. Не случайно и о. Феодорит напишет о нем своему помощнику:

Вид Русского Андреевского общежительного скита на Афоне с юго-западной стороны. Фотография 1871 г. РААС. Оп. 45. Д. 361. Док. 460. Публикуется впервые

«милый человек»22. Может быть, к простоте общения приучила его первая профессия — медицина. Вот так же, видимо, за самоваром он на Нижнем Дунае очаровал местных старообрядцев — и О. С. Гончарова, и Аркадия (Дорофеева), епископа Слав-ского. Тульчинская община даже обращалась потом в Петербург к министерскому начальству, чтобы этого полюбившегося им консула от них не забирали. Леонтьевский самовар полюбил в свое время и янинский генерал-губернатор Ахмет-Расим-паша. «Любил он и чай наш с самоваром; приезжал всегда к нам по захождении солнца и просиживал за полночь…» ( 62 , 89), — вспоминала племянница писателя.

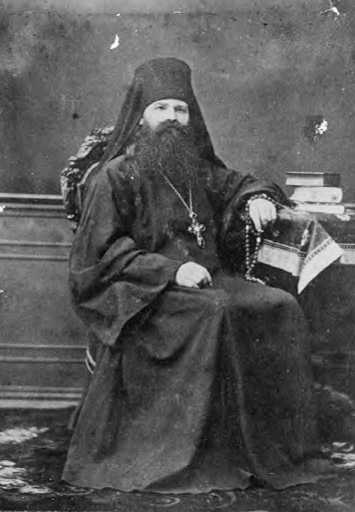

Первое пребывание Леонтьева на Афоне было коротким — с конца июля до середины августа 1871 г. Знакомство с о. Феодоритом состоялось в Пантелеимоновском монастыре или в «столице» Афона — Карее. Находясь в Руссике, в письме от 11 августа 1871 г. (год устанавливается по содержанию) игумен рассказывал о. Паисию: «Солун-ский консул Константин Николаевич г<осподи>н Леонтьев так прекрасный и милый человек. Принял, обласкал и много беседовал, в нашей квартири23 долго сидел, и нашы просфоры ему очинь понравились, и посли слабости здоровья начал поправляться, но слаб, еще два дни начал выходить из келии. На днях обещался быть в Кареи и у нас в обители. Ему св. Афон очень полюбился!..»24

Срочные дела по консульству и необходимость отправить в Россию гостей (племянницу и ее спутницу) побудили Леонтьева ненадолго вернуться в Салоники. 3 или 4 сентября он в порыве самоотречения сжигает рукописи своего заветного труда — цикла романов «Река времен» и снова оказывается на Афоне.

В письме от 27 октября 1871 г. о. Феодорит рассказывал иеромонаху Паисию (Левицкому), находившемуся по делам скита в Одессе, что побывал в Руссике: «…я ездил поздравить г<осподи>на консула. Обещался приехать погостить, в генерал<ь>ском печку кладут! Намерен пробыть 4 или 3 м<еся>цов»25.

Переселиться к андреевцам пришлось очень скоро, потому что как раз в это время Леонтьев как почетный представитель России оказался втянут в улаживание нестроений, разгоревшихся в Ильинском скиту во время выборов нового настоятеля26. Он хотел быть близко к «эпицентру» конфликта, но в то же время и сохранять нейтралитет, почему и благоразумнее было остановиться в Андреевском скиту. Сюда к нему приходили представители разных «партий» ильинцев.

Была еще одна причина, располагавшая к предпочтению жизни в Андреевском скиту при сохранении постоянного общения с пантелеимоновскими старцами, чтимыми всей русской братией Афона: не оставлявшее Леонтьева болезненное состояние делало для него трудным исполнение всех монастырских правил (и в посещении богослужений, и в посте), поблажек же себе

Игумен Феодорит (Крестовников). Фотография. РААС. Оп. 45. Д. 359. Док. 23

он не хотел, вместо этого предпочел что-то вроде «каникул» в скиту, где, как выразился один из его современников, «иноки живут в нестрогой киновии» ( 71 , 229)27.

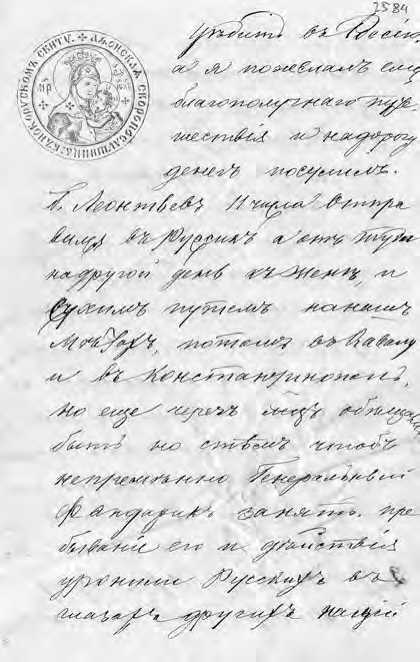

Благодаря письмам о. Феодорита, носившим дневниковый характер, известна теперь даже точная дата водворения Леонтьева у андреевцев. Это произошло вечером 28 октября. На другой день настоятель сообщал своему помощнику: «…вчерашний вечер приехал к нам во обитель консул и его воспитанник Петр28 из молдаван на 3 или 4 м<еся>ца, ему понравилось место и келии очень доволен». Далее

Фрагмент письма о. Феодорита к о. Паисию.

29 октября 1871. Автограф. РААС. Оп. 14. Д. 307.

Док. 16484 Л. 2 об. Публикуется впервые

следует знаменательное уточнение: «И мы свое не упустим из виду»29.

Леонтьев самовольно оставил пост, за что потом получил нарекание от Игнатьева, но еще не только не подал прошение об отставке, но даже не испросил и отпуска (он даже продолжает слать донесения в Константинополь, выставляя на бумагах «Солунь», оправдываясь потом, что Афон является как бы частью его округа). Для всех афонитов он — действующий консул, поэтому андре-евцам естественно было связать с его приездом оживление своих надежд на повышения статуса их обители — из скита в самостоятельный, по афонской терминологии — кириархический, монастырь. В процитированном и в дальнейших письмах к о. Паисию об этом говорится намеком как о вещи понятной, но такой, какую необходимо скрывать до времени. Леонтьев поддержать ходатайство скитян о возведении

попытается оправдать возлагаемые на него надежды. В донесении Игнатьеву от 3 декабря 1871 г. он будет внушать мысль о необходимости их обители «в звание самобытного мо- настыря, 21-го на Афоне» (101, 338), но посол отрицательно отнесется к «притязаниям» андреевцев, как он выразится в своем рескрипте (102, 578).

Возможно, были и другие, не дошедшие до нас, донесения в том же духе, по- скольку еще 15 ноября о. Феодорит писал о. Паисию: «Г<осподи>н консул у нас гостит

и подготовляет властей, в Цареграде и в России, чтобы устроить полезное св. оби-тели»30. Иеромонах, понимавший, о каком деле идет речь, подхватывал в письме от 11 декабря: «Поздравляю Вас с драгоценным для нашей обители гостем г. К. Н. Леонтьевым. Рука Всевышнего и промысел Божий да руководствует им и поможет привести во исполнение благое намерение и общее желание наше для Славы Божией и блага Св. обители и для чести Покровителя Православия на Востоке Всероссийского Государя Императора Александра 2-го и всего Царствующего Дома! При помощи и покровительстве Царицы Небесной всё устроится»31.

В более раннем письме к о. Паисию, от 3 ноября, настоятель тоже приводил подробности и почетном госте: «Г<осподи>н консул у нас гостит, и мы стараемся успокоить их 3-х с воспитанником и человеком32, и о. Григорий неотходно33, и мы каждой вечер у него на советах, а он несколько дней мирит братию скита св. пророка Илии, и они далеко забрели спорами, их дела надолго протянутся»34. И чуть ниже в письме появляется еще одна драгоценная для характеристики Леонтьева деталь: «Г<осподи>н консул просит выслать штуку лучшего кумачу, для его рубашек…»35

Писатель действительно любил народную одежду, красную рубашку навыпуск, и еще в Янине стал реже встречаться с западными коллегами-консулами, потому что к ним надо было являться в европейском костюме. М. В. Леонтьева вспоминала: «…с европейскими консулами он был в самых сухих служебных отношениях; не мог мириться с мыслью, что с визитом к ним надо идти в их европейском платье, а не в шелковой рубашке на выпуск; всем им это высказывал в полу-шуточной, в полу-озлобленной форме; и чуть ли даже не принимал некоторых из них у себя в доме — не переодеваясь в европейское платье. — Он достигал своей цели — ни один консул не бывал у него иначе как с официальным визитом…» ( 62 , 89). Когда в 1872 г. на Афоне с ним встретятся майнос-ские казаки («некрасовцы»), посланцы ста

Иеромонах Паисий (Левицкий). Фотография. РААС. Оп. 45. Д. 359. Док. 100

роверческой общины, искавшей присоединения к Греко-Российской Церкви, они будут приятно поражены русским обликом консула-афонца36. Шелк сменился дешевым кумачом, и облик Леонтьева стал еще более близок простым людям. (Это отступление об одежде уместно будет завершить упоминанием о том, что в годы после Афона Леонтьев носил длиннополую поддевку особого покроя, напоминающую подрясник. Одному из мемуаристов он напомнил «Иоанна Грозного работы Антокольского»37.)

Отвечая на письмо настоятеля от 3 ноября 1871 г., о. Паисий писал из Одессы 20 ноября: «Очень приятно и утешительно нам, русским, видеть в смиренной Обители нашей столь высокоуважаемого гостя соотечественника, истинно русского душею и сердцем попечителя нашего, дай Бог, чтоб погостил подольше»38. В конце того же письма сообщается, что кумач приобретен39, но по каким-то причинам материя не была своевременно выслана в скит, и 21 декабря монах (впоследствии ие-росхимонах) Иезекииль от имени всех насельников константинопольского подворья напоминал о. Паисию: «Кумачу для г<осподи>на консула, которой во обители гостит, не забуд<ь>те поскорей выслать. О. игумен просит» (РААС).

В ноябре 1871 г. в скиту шла подготовка к освящению храма, но о. Феодо-рит старался окружать вниманием почетного гостя. В цитированном выше письме от 15 ноября есть строки: «Ему у нас очинь нравится, и мы в свою очиридь стараемся около его почащы, хотя есть и другие неотступно, но! что делать…»40 Фразу можно понимать двояко: или «есть другие неотступные дела» (но приходится их оставлять ради гостя), или же: «около него неотступно присутствуют и другие» (напомним, то же слово употреблено в письме от 3 ноября).

25 ноября, упомянув о приезде множества паломников (освящение церкви было назначено на главный праздник обители — день св. апостола Андрея Первозванного, 30 ноября), о. Феодорит не забывает сообщить и о Леонтьеве: «…вот у нас новости, дорогой гость расположился у нас до Св. Пасхи… и супруга его близь Курмицы (так, речь идет о Крумице, ските Пантелеимоновского монастыря на границе Св. Горы. — М. Т., О. Ф. ) для жизни и свиданий с ним»41.

Это известие важно для комментария к краткому перечислению в записке Леонтьева «Хронология моей жизни» (1883, 1890): «Осень. Зима. Внезапный приезд Лизы и Лёли в Салоники и на границу Афона. — Жизнь их на Ватопедском Пирге» ( 62 , 32). (Жена Леонтьева с конца 1860-х гг. страдала душевной болезнью. Перед этим внезапным приездом с младшей сестрой Еленой на границу Афона она жила у родных в Мариуполе; родилась же в Феодосии и познакомилась с будущим мужем на своей родине, в бытность Леонтьева военным врачом. После своего обращения Леонтьев надеялся уговорить и жену поступить в монастырь, но этого не произошло. Одной из причин невозможности «явного» монашества для него была необходимость обеспечить жене пенсию по своей кончине. Лизавета Павловна скончается в 1917 г.)

Вернемся к письмам 1871 г. Приближался день освящения храма, прибыло до 160 паломников, в том числе и некоторые благодетели скита. Братия хотела видеть Леонтьева не послушником, а посланцем царя, во всех регалиях (а он к тому времени имел 3 ордена). Но, по промыслу Божию, это не состоялось. 1 декабря о. Феодорит писал о. Паисию: «Жалко, г<осподи>н консул хотя и выписал свою форму и свита тоже, но! разболелся и не был у всей службы»42.

Возможно, Леонтьев, приехавший на Святую Гору каяться и учиться смиряться, был рад этому обстоятельству. Ведь еще летом его смутили «звон, хоругви, духовенство в облачениях»43 — торжественная встреча в Пантелеимоновском монастыре. Тем временем он говорит настоятелю о своем намерении «пропечатать в газетах» (слова о. Феодо-рита)44 об освящении храма, и, видимо, намерение даже было осуществлено (анонимно или под псевдонимом, поскольку находящиеся на государственной службе не могли тогда выступать в печати под своим именем), по крайней мере в книге исходящих бумаг имеется следующая запись под 22 декабря: «Путивые воспоминания, Самовидца при освящении Храма М<атери> Б<ожией> утеш<ение> в cкор<бех> и печал<ех>. Послано в редакцию Московских Ведомостей» (РААС). Однако обнаружить подобную корреспонденцию не удалось. Возможно, в редакции сочли ее не актуальной.

9 декабря 1871 г. настоятель делится с о. Паисием: «С 30 ноя<бря> по 9 декабря снег и холод, мороз у нас до 8 град<усов>. Константин Николаевич слабеет часто здоровьем, но! утешается, что во сей русской обители и на св. земле Афона смерти не боится и надеется быть в числе братей»45. Признание очень важное: Леонтьеву отказали в немедленном постриге в Пантелеимоновском монастыре (опасались осложнений в отношениях с русскими властями)46, теперь он надеется, что в случае болезни к смерти его точно постригут (и тогда даже в великую схиму, как это принято на Афоне).

В дальнейшем ходе письма от 9 декабря о. Феодорит снова заговаривает с о. Паисием о Леонтьеве: «Мы просили г<осподи>на консула написать послу о разрешении нашим монахам поехать в Борисоглебск для постройки судна в 20 т<ысяч> пудов47. Обещался написать и другое кое-что. Он посли завтра едит к жене, на метох Пирху Просфори м<онастыря> Ватопед48 на две седмицы, что близь Курмицы. А посли к нам до св. Пасхи у нас, чин и крест получил, и отсрочку или отпуск на 4 м<еся>ца. А посли и еще весной для поэски <поездки> в СПб и обратно…»49

Благодаря этому свидетельству проясняются планы Леонтьева в те дни. Поездка в Россию, да и в Константинополь, тогда не состоится, но, как видно из письма о. Фе-одорита от 22 декабря, отправиться в Царьград салоникского консула, получившего отпуск, побуждали в Пантелеимоновском монастыре: «Консул еще на Курмице, м<о-настырь> Р<уссик> побуждает ехать в Константинополь»50.

Но поехать на Босфор было невозможно, не сдав дела. Леонтьев уже знал, что в Салоники, подменить его, будет послан из Битолы Николай Федорович Якубовский (1825–1874). Гостя на Крумице (которую о. Феодорит в своих письмах называл исключительно «Курмицей»), на границе Афона, Константин Николаевич как раз и ожидал момента, когда нужно будет отправиться в город. Новый год он встретил с женой на ватопедском Пирге ( 62 , 32) и, оставив ее там, вернулся в Руссик. 4 января

1872 г. Петро Узун-Тома, по его поручению, приехал к о. Феодориту, который на другой день писал о. Паисию: «Вчерашний вечирь приехал из Русика воспита<нни>к К. Н. г<осподи>на Леонтьева с вопросом, почему долго мы не являлись на Курмицу или в м<о-настырь> Русик для свидания и по делу совета, и поспешает ехать в Конст<антино-по>ль. Бумаги и письма посланы со стороны Л<еонтьева>. А старцы (т. е. старцы Панте-леимоновского монастыря. — М. Т., О. Ф. ) обещали в руки»51.

Речь шла, видимо, именно о визите самого настоятеля, потому что в письме от 3 января сообщалось, что поздравлять Леонтьева отправился казначей, иеромонах Дорофей (Кудрявцев). «О. Дорофей слаб! но поехал для свидания и поздравления с новым годом г<осподи>на Леонтьева в м<онастырь> Русики, он давно ожидает для особенных советов о полезном»52 («конспирологическое» извещение о всё том же сюжете — хлопотах о придании скиту статуса монастыря).

Новые известия встречаем в следующем письме, от 12 января: «…ожидаем

Иеромонах Дорофей (Кудрявцев). Фотография

и г<осподи>на53 Леонтьева во обитель погостить до св. Пасхи, а он поехал в Солунь проводить свою жену и здать Консульство на 4 м<еся>ца г<осподи>ну Якубовскому. — А он сам по слабости здоровья и по любви ко св. Афону делает исторический очерк Афон<а>, современный быт, очень умно и общеполезно»54. Эта информация, во-первых, уточняет время приезда Леонтьева в Салоники, а во-вторых, что гораздо более ценно, открывает время возникновения замысла его работ об устройстве жизни на Св. Горе — официальной «Записки об Афонской Горе и об отношениях ее к России» ( 101 , 390–406), а также незавершенных записок «Афон и его устройство», «Афон как образец реального, но не реалистического социализма» ( 123 , 272–274, 293–297).

К недолгому периоду январского пребывания Леонтьева в Салониках относится его деловое письмо к о. Феодориту, которое приведено ниже, в приложении к статье.

Сдав консульство, Леонтьев спешит на Афон55, по дороге заболевает (он, болевший в юности чахоткой, всегда плохо переносил зиму) и недели на две вынужден остановиться в болгарском монастыре Зограф. Именно в это время рождается замысел будущей книги «Византизм и Славянство». Думая, что вот-вот умрет, он спешит обдумать явившуюся ему идею «триединого процесса развития». Затем Леонтьев переселяется в Руссик, а к андреевцам обещает приехать вместе с Якубовским перед Великим постом. Но, может быть, на какое-то время он там всё же останавливался, подтверждение чему находим в письме о. Феодорита от 7 февраля к ватопедским старцам: настоятель скита уведомлял греков о том, что наутро их посетит Леонтьев56.

-

17 февраля о. Феодорит со своей всегдашней обстоятельностью извещает о. Паисия о скором приезде двух консулов, и его письмо немного напоминает сетования о. Варнавы на отсутствие самовара: «Ожидаем на сыр<ной> г<осподи>на57 Леонтьева и Якубовского. К блинам ничего нет особого, ожидаем. А вы молчите, нам негде взять, не забывайте нас и наших»58. Примечательно, что православные консулы здесь помянуты как «наши», свои для афонитов. О Якубовском М. В. Леонтьева сообщает: «…он был очень любим рус<скими> монахами на Афоне; бывал не раз там и даже, по его завещанию, похоронен там» ( 62 , 106).

Однако Великий пост Леонтьев, хотя и очень привязался к о. Феодориту59, всё же провел близ своих старцев, в Руссике, стараясь перенести все трудности «великой пучины». Здесь 16 апреля он встретит Светлый Праздник, описание которого в 1882 г. оставит в очерке «Пасха на Афонской горе» ( 61 , 373–387). Но перед этим он снова побывал в Ватопеде (вместе с о. Феодоритом), чтобы поблагодарить за гостеприимство, оказанное его жене. Об этом упоминается в письме о. Феодорита к о. Паисию от 22 марта 1872 г.: «Я был в м<онастыре> Ватопеди, с консулом е<з>дили благодарить, и <он> нас поздравлял со днем моего Ангела, праздновали, и на другой день уехал, на днях его супруга паки на Пирги м<онастыря> В<атопед> близь Курмицы со своей свитой, и он поехал повидаться с ней»60.

Якубовский тоже задержался в Салониках, так что начинка к блинам не понадо билась. 29 марта о. Феодорит сообщ ал: «Г<осподи>н Леонтьев в м<онастыре> Русике.

А его подружия на Пирги м<онасты-ря> В<атопед>. Якубовского ожидаем к Пасхе»61. Леонтьева продолжают привечать в скиту. После Пасхи даже раздобыли для него какао, его специально прислали из Константинополя, и благодарность о. Феодорит передал на подворье в письме от 3 мая.

Не дождавшись поездки Леонтьева в Царьград, о. Феодорит в мае отправился туда сам, три раза встречался с Игнатьевым. Просил и за свой скит, и за «соседей» (т. е. ильинцев), но посол остался «при мнении м<о-настыря> Русика». Так игумен писал о. Паисию 19 мая, замечая попутно, что и Леонтьев придерживается таких же убеждений62.

За время, проведенное в скиту, Леонтьев особенно сблизился не только с настоятелем, но и с казначеем, иеромонахом Дорофеем (Кудрявце-вым)63. Сохранилось шесть писем к нему, первые два из которых, отправленных из Крумицы, не датированы, но, вероятнее всего, могут быть отнесены к июлю или августу 1872 г., когда Леонтьев мог жить в этом скиту как на монастырской даче, ведь Крумица считается одним из лучших мест Афона по климатическим условиям. Перед этим, в июне, он уже всерьез вознамерился выехать в Константинополь, но по дороге заболел и

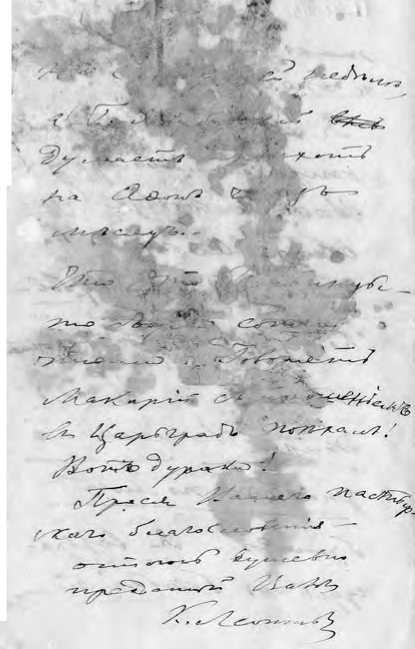

Фрагмент письма о. Паисия к о. Феодориту.

1874. Автограф. РААС. Публикуется впервые

вернулся на Афон. Тон писем свидетельствует

о почти приятельских отношениях с иеромонахом64.

Документы из архива Андреевского скита вносят множество подробностей в хронологию прощания Леонтьева с Афоном. Покинуть Святую Гору ему было необходи-

мо: здесь разгорались нестроения между греками и русскими, радикальные греческие газеты уже неоднократно разжигали подозрение, что консул загостился на Афоне неспроста: это шпион Игнатьева, агент «панславизма». И в андреевской братии не все были довольны присутствием Леонтьева, опасаясь осложнений в отношениях с Ватопе-дом. В этом духе сразу после отъезда Леонтьева писал о. Феодориту иеромонах Паисий, которому, кстати, в одном из писем к о. Дорофею Леонтьев дружески кланялся. «Пребывание его и действия, — говорится в письме, — уронили русских в глазах других наций, жалко, <если> такие защитники и представители будут, то нам бедным не утешение»65.

Из этого же письма о. Паисия выясняются важные для биографии Леонтьева подробности. Ранее была известна сообщенная им самим дата оставления Афона: 15 сентября 1872 г. (101, 603). О. Паисий же сообщает точнейший маршрут отъезда, перед которым консул последний раз побывал в Андреевском скиту: «Г. Леонтьев 11 числа отправился в Руссик, а оттуда на другой день к жене и сухим путем на наш метох, потом в Кавалу и Константинополь, но еще через м<еся>ц обещался быть, но с тем чтобы Генеральный фандарик занять»66. Далее рассказывается о том, что Пет-раки отправился с ним только до Салоник, о певчем (басе Иване), который просился проводить консула, о том, что Леонтьев «выпросил» в скиту лошадь («а другую в Рус-сике хотел взять»67, но, добавим от себя, взял только мулов, за что потом благодарил в одном из писем о. Макария; 111, 318).

Более краткое упоминание об отъезде полюбившегося гостя имеется в письме о. Феодорита к о. Дорофею от 12 сентября 1872 г.: «Г<осподи>н Леонтьев от нас выбыл с миром и благодарностью в м<онастырь> Русик, в Солунь и далии <далее, т. е. в Константинополь. — М. Т., О. Ф. >. Ожидает отставку и пенсию»68. А перед отъездом Леонтьев попросил о Феодорита от его имени поблагодарить Ватопед за гостеприимство, оказанное на Пирге его жене. О. Диадохом было выявлено письмо андреевского настоятеля к ватопедским старцам на греческом языке, в котором говорилось: «Нас попросил господин Леонтьев на двух наших кипарисных досках написать иконы Господа нашего Иисуса Христа и Госпожи Богородицы. Эти иконы по его просьбе мы отправляем Вам, да соблаговолите повесить их на Пирге Вашей Священной обители, называемом Просфорион, в знак благодарности за всё гостеприимство, оказанное ему и его супруге»69.

Вероятная дата расставания Леонтьева с Андреевским скитом — 6 сентября. Так датирована сделанная им в книге почетных посетителей запись.

И грешный Леонтьев здесь был,

Иноческий мед пил —

По усам текло,

А в рот еще не попало! —

К. Леонтьев; 1872 года; — сентября 6-го. — Сарайский

Скит Св. Андрея . —70

Деньги на дорогу Леонтьев одолжил у скита. О его долге (возможно, так и не возвращенном) потом вспоминал о. Феодорит. Первое упоминание содержится в его письме к о. Дорофею от 12 сентября 1872 г.: «А ево росписку куда за долг?»71 Позднее, в письме к о. Дорофею от 26 марта 1874 г., он сетовал, что прошло «столько времени», а «он <Леонтьев> еще не исполнил благороднова слова обещания»72.

Упоминаний о Леонтьеве в письмах 1873 г. обнаружить к настоящему времени не удалось, но этот период биографии Леонтьева документирован несколько лучше, поскольку частично уцелела его переписка с константинопольскими друзьями, есть подробные письма к пантелеимоновским старцам. Наступил 1874 г., когда Леонтьеву предстояло принимать решение, возвращаться ли на родину. Этого требовали и запутавшиеся литературные дела (Катков, набравший в редакционный портфель несколько рукописей Леонтьева, вдруг перестал их печатать), и семейные обстоятельства: в 1873 г. скончался брат Владимир, вместе с которым Леонтьев унаследовал от матери разоренное именьице (Кудиново), два других брата настаивали на уплате им отступных, грозили судом. Всё требовало личного присутствия.

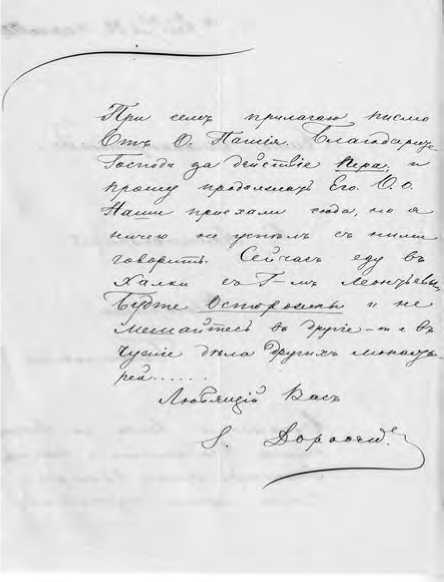

Весной 1874 г. имя Леонтьева снова появляется на страницах эпистолярной хроники Андреевского скита. В один и тот же день, 22 марта, о. Феодориту докладывает монах Иезекииль: «Ночь у нас ночевал Леонтьев, и о. Дорофей отправился к нему в Халки, обещал ему 50 лир, т. е. о. Дорофей Леонтьеву, а об долге и помину нет» (РААС), и сам о. Дорофей сообщает игумену: «Сейчас еду в Халки с г<осподино>м Леонтьевым. Будьте осторожны и не мешайтесь в другие — т. е. в чужие дела других монастырей…»73 На Халки, близ греческой Богословской школы, Леонтьев жил с марта 1873 г.

Сама расписка в получении 50 лир датирована только 27 марта74. Леонтьев удивительно располагал

-

к себе людей и жил в долг — зани-

Фрагмент письма о. Дорофея к о. Феодориту. 1874. мал и перезанимал. Как видим, его Автограф. РААС. Оп. 14. Д. 308. Док. 18460. Л. 1 об. «жертвой» оказался и о. Дорофей. Публикуется впервые

Деньги были нужны или для погашения какого-нибудь констан тинопольского долга, или для поездки на родину. А накануне, 26 марта, о. Дорофеем и Леонтьевым был подписан гораздо более примечательный документ — «Контракт» о том, что о. Дорофей (т. е. фактически — скит) делался на три года издателем всех сочинений Леонтьева:

-

«1 . Иеромонах Св. -Андреевского Русского Скита на Афоне О. Дорофей обязуется издавать в Москве, Петербурге или Одессе (смотря по обстоятельствам) все сочинения отставного Коллежского Советника Константина Леонтьева . —

-

2. Прибыль , остающаяся за расходами на бумагу, типографские издержки и т. п., и сверх того процента, который будет назначен в пользу книгопродавца, будет делиться пополам между Андреевским Скитом и К. Леонтьевым . —

-

3. В Москве всеми делами по изданию (то есть учинять заказы книгопродавцам и типографиям, покупать бумагу, учинять с кем следует счеты и о действиях давать отчет в Андреевский Скит) будет заведывать корреспондент Андреевского Скита Купец 1-й Гильдии Николай Васильевич Лепешкин 75 или другое лицо, по указанию Скита, в случае отказа г. Лепешкина. —

-

4. Г. Леонтьев, не списавшись с О. Дорофеем или не переговоривши, не может отдавать другим издателям свои сочинения для отдельного издания (о помещении в журналах, сборниках и газетах здесь нет речи). —

-

5. — На сочинениях более духовного содержания можно помещать: „Издание Андреевского Скита на Афоне“, на других не следует»76.

Задуманное не состоялось, Лепёшкин не заинтересовался предложением, и ни одно произведение Леонтьева (а подразумевалось прежде всего издание «Византизма и Славянства») не было издано скитом. Сама идея подобной кооперации была необходима, по большей части, «для подстраховки», поскольку Леонтьев уже не был уверен в поддержке Каткова (и действительно, «Византизм…» будет издан не им).

Четыре последовавших письма Леонтьева к о. Дорофею (от 12 июля из Кудинова, 7 и 8 октября 1874 г. — из Москвы, 30 ноября 1875 г. — тоже из Кудинова) не менее других обнаруженных документов восполняют пробелы в биографии мыслителя. Ведь наиболее ранее из прежде известных писем «послетурецкого» периода датировано только 18 августа 1874 г. ( 111 , 381–382; князю К. Д. Гагарину, с которым Леонтьев познакомился в 1870 г. на Корфу). Теперь же у нас есть возможность узнать о настроении Леонтьева в первый месяц по возвращении в Россию, о его первой беседе с М. П. Погодиным, который и поспособствует изданию «Византизма…». Октябрьских писем в отечественных архивах тоже имеется всего два ( 111 , 382–385). В новооткрытых, помимо подробностей о не увенчавшихся успехом переговорах с Н. В. Лепёшкиным, находим интереснейшее указание на то, что Леонтьев обсуждал с андреевца-ми отнюдь не только свои издательские планы: у него была мечта основать вместе «скиток» на Принцевых островах, которые он так полюбил. О его мечте провести остаток дней на Халки биографам было известно и ранее, но только из письма к о. Дорофею стало известно, как он видел осуществление этого желания: «…не забывайте наших планов об островах Халки, Антигоне и т. д. — По очистке разных дел я могу продать свое калужское имение и выручить за всеми уплатами все-таки тысяч 5 . — Хорошо бы вместе устроить скиток на островах!»77

В октябре 1874 г. Леонтьев еще не растерял надежд на помощь разных влиятельных людей (он рассчитывал на И. С. Аксакова и его окружение), письмо 1875 г. показывает уже пережитое разочарование, но в то же время и верность Афону: «Я по-прежнему люблю и свято чту его память, люблю Ваш Скит и Руссик — я всё тот же в сущности, хотя обстоятельства и изменились. — Верьте мне и простите, что много не пишу»78.

Неоценимые находки в монастырском архиве открывают нам, как можно было убедиться, множество подробностей о жизни писателя, пережившего вблизи Святой Горы и на ней внутреннее перерождение. Если когда-нибудь станет возможным дополненное издание «Летописи жизни и творчества К. Н. Леонтьева», все эти «афонские письма» (вспомним, что так называлось самое первое его сочинение, навеянное Афоном) займут там самое почетное место. В то же время и для летописи Андреевского скита история пребывания в нем «солунского консула» составляет интересную и значимую страницу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма К. Н. Леонтьева к игумену Феодориту (Крестовникову)

Солунь; январь. —

1872. —

Ваше Высокопреподобие Отче Феодорите!

Посылаю Вам засвидетельствованное за № 701 от 6 ноября2 прошение Джамусо-вых . — Только отчего у нас две бумаги об этом деле. — Без меня Мустоксиди 3 его забыл, и я здесь насилу его нашел. — Извините, пожалоста, не я в этих глупостях виноват, а плохие помощники. — Я еще из Андреевского Скита отправил ее сюда. — Вот сколько времени валялась! —

Какие слухи от О. Дорофея? Или он еще всё собирается да не едет4. — Если5 так, то дело может и опоздать. —

Я с моей стороны отрекомендовал и Вас, и вообще русских афонцев наших г<осподи>ну Якубовскому6 с самой хорошей стороны. — И об деле Вашем он знает по моей бумаге. — Я возвращусь с Божьей помощью на следующей ' ' ПГ неделе, а г. Якубовский7 думает приехать на Афон через месяц. —

Что это ильинцы-то с ума сошли что ли? — Говорят, Макарий с прошением в Царьград поехал!8 Вот дураки!

Прося Вашего пастырского благословения — остаюсь душевно преданный Вам

К. Леонтьев.

-

1 Было: «70 / 78».

-

2 Было: «16 декабря».

-

3 А. Мустоксиди (Мустаксиди) — секретарь и драгоман консульства в Салониках. Предшественник Леонтьева, Н. Д. Мокеев, сильно запустил канцелярию, запутанными оказались, в частности, документы о приходящих из России пожертвованиях на афонские монастыри.

-

4 Речь идет о намеченной поездке о. Дорофея в Константинополь — с хлопотами о повышении статуса скита, для которых Леонтьев «подготовил почву» в своих донесениях Игнатьеву.

-

5 Написано после зачеркнутого того же слова.

Фрагмент письма К. Н. Леонтьева о. Феодориту. Автограф. РААС. Публикуется впервые

-

6 Николай Федорович Якубовский (1825–1874) — выпускник Учебного

отделения восточных языков, секретарь консульства, впоследствии консул в Дарданеллах (здесь он познакомился с отправлявшимся на Афон будущим старцем Макарием (Сушкиным)), с 1866 г. консул в Битоле. В Салоники подменить Леонтьева он прибыл 17 декабря ( 102 , 676) и приступил к разборке архива. Сохранились его письма к Леонтьеву, кроме того упоминания о Константине Николаевиче содержатся в письмах Якубовского к М. А. Хитрово (эти материалы цитировались в собрании сочинений Леонтьева и «Летописи жизни и творчества…»).

-

7 Далее начато и зачеркнуто: «вме<сте?>».

-

8 Монах Макарий — насельник Ильинского скита, один из «делегатов» от старшей братии, с которыми имел дело Леонтьев, когда выступал примирителем двух враждующих партий в этой обители. Упоминается в письме братии скита к Леонтьеву от 26 октября 1871 г. ( 102 , 570). В архиве консульства в Салониках хранился ряд документов с его подписью; см.: 102 , 575.

< 1872, конец января или конец августа — начало сентября >1

Простите, преподобный отче Феодорите, — я в счете этом ничего не понял; что это, пиастры или франки — 84? — Если у о. Никона2 осталось что-нибудь, то, признаюсь, очень бы теперь при отъезде и это было бы не лишним! — Благословите вашего

К. Леонтьева .

-

1 Записка может относиться как к отъезду из Салоник на Афон, так и с Афона в Константинополь. Второе предположение представляется более верным. В записке, несомненно, речь идет о долге Леонтьева скиту. На обороте листа зачеркнуты записи Леонтьева: «1. изречения > / 2. Молитвы / 3. Письма».

-

2 О. Никон до 1870 г. нес послушание в канцелярии Андреевского скита, затем на метохе в Кавале, в октябре 1872 г. был назначен заведующим константинопольским подворьем.

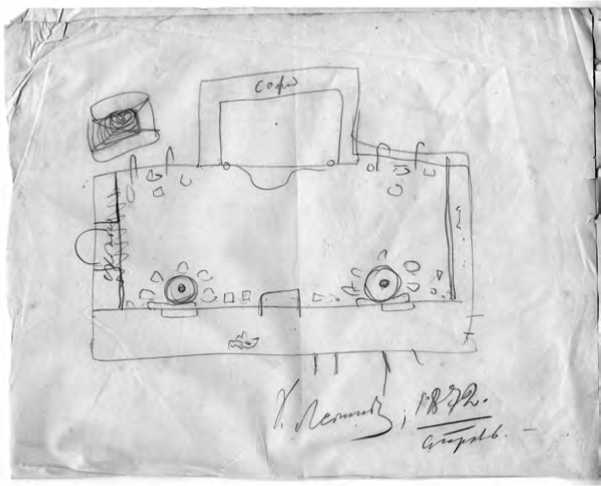

Рисунок К. Н. Леонтьева. Вероятно, план занимаемой им кельи в Андреевском скиту. 1872. РААС. Публикуется впервые

Список литературы К. Н. Леонтьев в эпистолярной хронике Андреевского скита на Афоне (1871-1874)

- Дмитриевский А. А. Русские на Афоне: Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандрита Макария (Сушкина). СПб.: Тип. С. Добродеева, 1895. 422 с. (переизд.: М.: Индрик, 2010. 352 с. (Русский Афон. Вып. 6)).

- Козлов В. [ Ф.] Святая гора Афон и судьбы ее русских обителей // Дипломатический ежегодник. 1990. М.: Международные отношения, 1992. С. 227–242.

- Коноплянцев А. М. Жизнь К. Н. Леонтьева в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 1–142.

- Краткий очерк Русского Свято-Андреевского общежительного скита на Афоне. Одесса: Рус. Св.-Андреевский общежит. скит, 1890. 50 с.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. [19 кн.] / Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2000–2021.

- Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева (1831–1891): В 2 ч. / Сост. О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2022. Ч. 1: 1831–1880. 703 с. Ч. 2: 1881–1891. 735 с. (Прил. к ПССиП К. Н. Леонтьева. Кн. III и IV).

- Летопись Русского Свято-Андреевского скита на Афоне. Т. 1: 1841–1863. СПб., 1911. 320 с.

- [Муравьев А. Н.] Общежительный русский скит св. ап. Андрея Первозванного на Афоне. Одесса: Тип. П. Францова, 1866. 32 с.

- Неизвестные письма К. Н. Леонтьева к иеромонаху Дорофею (Кудрявцеву) и другие материалы из Русского архива Андреевского скита / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. М. Г. Талалая и О. Л. Фетисенко // Словесность и история. 2023. № 4. С. 170–191.

- Одесское и Константинопольское подворья Русского Свято-Андреевского на Афоне скита и краткая история означенного скита. Одесса: Типо-хромолит. Е. И. Фесенко, 1886. 31 с.

- [Порфирий (Успенский), еп.] Второе путешествие по Святой Горе Афонской архимандрита, ныне епископа Порфирия Успенского в годы 1858, 1859 и 1861 и описание скитов афонских. М., 1880. 529 с.

- «Преемство от отцов»: К. Н. Леонтьев и И. И. Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2012. 751 с.

- Русский Афон XIX–XX веков / Гл. ред. иеромон. Макарий (Макиенко). Святая Гора Афон: Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2015. Т. 10: Письма выдающихся личностей России к старцам Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. 804 с.

- Талалай М. Г. Некрополь Свято-Андреевского скита на Афонской Горе. СПб.: ВИРД, 2007. 104 с. (Российский некрополь. Вып. 15).

- Талалай М. Г. Русский Афон: Путеводитель в исторических очерках. 2‑е изд. М.: Индрик, 2009. 176 с.

- Талалай М. Г. Святогорец Дорофей (Кудрявцев) и Православное Палестинское Общество // Православный Палестинский сборник. Вып. 121 / Отв. ред. С. В. Житенёв. М.: Индрик, 2023. С. 269–284.

- Троицкий П. В. Андреевский скит и русские кельи на Афоне. М.: Храм Св. Троицы на Шаболовке, 2002. 144 с.

- Феннелл Н., Троицкий П., Талалай М. Ильинский скит на Афоне. М.: Индрик, 2011. 400 с. (Русский Афон. Вып. 8).

- Фетисенко О. Л. Афон и его «единство в разнообразии» в социокультурной концепции Константина Леонтьева // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 141–145.

- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2012. 784 с.

- Фетисенко О. Л. Эпизоды из жизни консула (К. Н. Леонтьев и М. А. Хитрово) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 97–146.

- Шифферс Е. Л. Религиозно-философские произведения / Вступ. ст. О. Т. Генисаретского. М.: Русский институт, 2005. 606 с.