К. Н. Леонтьев в «Русском Вестнике» и «Московских Ведомостях» М. Н. Каткова

Автор: О.Л. Фетисенко

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России

Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.

Бесплатный доступ

К. Н. Леонтьев был во второй половине 1860-х — нач. 1880-х гг. постоянным автором (но, и это принципиально для него, — не «сотрудником») журнала «Русский вестник», печатался и в «Московских ведомостях», между тем в научной литературе, посвященной этим изданиям и редакционной политике М. Н. Каткова, имя «русского византийца» обойдено вниманием. С другой стороны, в леонтьеведческих исследованиях жизненные и творческие взаимоотношения двух консервативных публицистов рассматриваются вне обращения к биографической конкретике, без которой остается неясной подоплека их идейных расхождений. В нашей статье представлена история сотрудничества Леонтьева в «Русском вестнике» и «Московских ведомостях», в том числе эпизоды, связанные с отказом от его работ, которые позднее находили другие места для появления в свет.

К. Н. Леонтьев, М. Н. Катков, «Русский вестник», «Московские ведомости», литература и публицистика 1860–1870 гг., редакционная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/140240257

IDR: 140240257 | DOI: 10.24411/2588-0276-2019-10009

Текст научной статьи К. Н. Леонтьев в «Русском Вестнике» и «Московских Ведомостях» М. Н. Каткова

* Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-012-00055, «Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева»).

расхождения его с Катковым2. Но задачи и концепция той книги не предполагали сколько-нибудь подробного рассмотрения биографической конкретики того или иного жизненного и творческого диалога Леонтьева. В «катковском» же сюжете небесполезно применить подход биобиблиографический — во временной последовательности рассмотреть: что, когда и как было издано Катковым из леонтьевских текстов, а также — что не было издано, и почему именно. Это позволит понять, почему в леонтьевских литературных и эпистолярных исповедях Катков и fatum стали почти синонимами, а к портрету столпа охранения прибавит несколько, может быть, довольно неожиданных штрихов.

В литературной судьбе К. Н. Леонтьева было несколько провиденциальных встреч. Первая — с И. С. Тургеневым, весной 1851 г. Знакомство с М. Н. Катковым происходит лишь немногим позже (вероятнее всего, через гр. Е. В. Салиас де Турнемир), и сначала Леонтьев еще не представляет, что это его будущий издатель. После цензурных препятствий, встретивших все его первые произведения в Петербурге, одну из повестей в начале 1854 г. удается издать в редактируемых Катковым «Московских ведомостях» — в новой, более приемлемой для цензуры, версии и под другим названием («Благодарность» вместо первоначального «Немцы»). Следующие 10 лет Леонтьев печатается лишь у А. А. Краевского в «Отечественных записках» (исключение составляет лишь один небольшой рассказ, тоже со сложной цензурной историей, оказавшийся в конце концов в «Московских ведомостях», в тот момент не катковских). Интересен отзыв о Каткове в одном из писем к матери с Крымской войны. Благодаря за присланную программу «Русского вестника», Леонтьев пояснял, что Катков — «человек, в высшей степени достойный уважения», с которым он постарается «возобновить отношения»3.

Возобновление отношений, однако, произойдет не скоро и достаточно случайно. С конца 1863 г. Леонтьев служил в Турции (секретарем консульства, вице-консулом, консулом), его литературные дела помогали вести брат Владимир Николаевич, петербургский публицист, сотрудник либерального «Голоса», и его дочь Маша, переписывавшая присылаемые рукописи набело. В ноябре 1865 г. ими были получены новые статьи Константина Николаевича, одна из которых называлась «Записки о Кандии» (т. е. о Крите — месте, где он начинал свою дипломатическую карьеру). Предназначались очерки для газеты И. С. Аксакова «День», но та вскоре закрылась. В. Н. Леонтьев предложил «критские письма» С. С. Дудышкину в «Отечественные записки», — тот сначала задумался об их большом объеме (присланных было три, но предполагалось, по замыслу автора, их продолжение — до 10 очерков), а затем отказался под предлогом, что они «написаны в славянофильском духе»4. В октябре 1866 г. Георгий Теоха-ров5 передал рукопись Каткову, которого материал заинтересовал. Любопытно, что тот даже не счел необходимым уведомить автора или его родных о публикации, а главное

Константин Николаевич Леонтьев.

Фотография 1850-х гг.

о «манипуляциях», предпринятых в редакции. Только когда журнальная книжка уже вышла, Леонтьев узнает из письма племянницы о том, что «письма о Кандии» напечатаны под названием «Очерки Крита» и сильно сокращены. (Позднее у Леонтьева будет случай поговорить об этом с издателем.) Леонтьев тогда не особенно нуждался в деньгах и поэтому сначала даже не задумался о гонораре. Та же племянница сама напомнит ему в конце лета 1867 г. о том, что нужно написать Каткову об этом. Кстати, и подпись, укрывшая подлинное имя автора6, была воспроизведена с опечаткой («Н. В—в» (Владимиров?) вместо «Н. К—в», Константинов, как будет в дальнейшем).

После этого эпизода Леонтьев тоже еще не думает завязывать сношения с «Русским вестником». Первую свою «восточную повесть» «Хризо» он, по старой привычке, предназначал для «Отечественных записок», но племянница сообщила ему, что надежды напрасны: «Теперь на месте покойного Дудышкина — заправляют делами Некрасов и комп<ания><^> вашу повесть не примут» (3, 724). Отказывается от повести и «Вестник Европы», и только тогда руко пись отправляют Каткову. Сам автор здесь снова не был задействован. Однако теперь Катков ведет себя с ним значительно более корректно: в июне 1868 г. Леонтьев, служивший тогда на Нижнем Дунае, получает телеграмму от него о том, что «критский роман» печатается. Несмотря на то, что Катков отказался выпустить отдельное издание этой вещи, о чем просил его Леонтьев, и автор, и издатель теперь были прочно заинтересованы друг в друге. Во время своего отпуска, в январе 1869 г. Леонтьев специально приезжает в Москву для встречи с Катковым7. (В Петербурге он вел долгие переговоры с редакцией почвеннического журнала «Заря», но видел, что с «Русским вестником» вести дело будет вернее.)

Катков предложил Леонтьеву систему оплаты, которая в конечном итоге окажется для него губительной, о чем будет сказано ниже. Писатель получает аванс, за который расплачивается серией регулярно поставляемых «восточных повестей»: «Пембе» (1869), «Паликар Костаки» (1870), «Аспазия Ламприди» (1871); позднее будет еще рассказ «Капитан Илия» в «Московских Ведомостях» (1875) и повесть «Сфаки-от» в журнале (1877). Лишь одно произведение этого цикла попало в журнал «Заря» (рассказ «Хамид и Маноли»). В конце 1872 г. Леонтьев переписывается со своим однофамильцем, главным помощником и другом Каткова П. М. Леонтьевым, заключает условия будущего сотрудничества в журнале. Сначала речь идет о корреспонденциях из Константинополя для «ведомостей» (однако редакция предпочла иметь дело с болгарином Ф. Бурмовым), потом — о больших статьях для «Русского вестника», а также о романе «из восточной жизни». «Одиссей Полихрониадес» (тот самый роман) в это время только начат, печататься будет с 1875 г. в виде нескольких продолжающих друг друга повестей — «записок загорского грека»; последний фрагмент опубликован в 1882 г.8

Катков предложил Леонтьеву плату 1800 руб. серебром в год (61, 231) и, как делал уже раньше, выслал деньги вперед. Поскольку прежде журнал печатал Леонтьева бесперебойно, нельзя было предвидеть, что не все присылаемое (а долг погашался конкретными авторскими листами) редакция захочет печатать. Таким образом к середине 1870-х гг. составился чудовищный долг — до 4700 руб. (примерно столько же Леонтьев будет должен в те же годы двум калужским банкам, и еще значительные суммы — частным кредиторам). Катков милостиво разрешает из новых гонораров половину выдавать автору, а половину пускать на погашение старого долга. Таким образом к февралю 1876 г. тот долг сократился до 2800 руб., но позднее (как оказалось, в самый тяжелый для Леонтьева момент) Катков нарушит это условие и заберет весь гонорар за очередную «порцию» «Одиссея

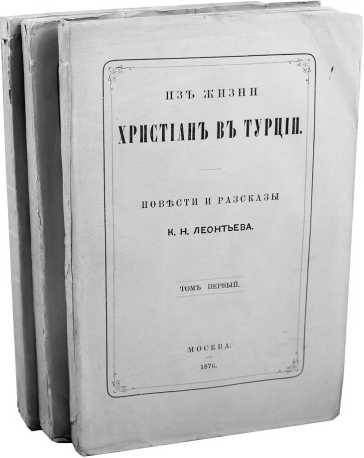

Трехтомник К. Н. Леонтьева «Из жизни христиан в Турции», напечатанный в 1876 г. М. Н. Катковым

Полихрониадеса». Подобные финансовые «качели» продолжались и впоследствии: весной 1880 г. Леонтьев радовался тому, что Катков «простил» ему долг в 2000 руб., но уже в следующем году снова сообщал Т. И. Филиппову, что тот же издатель из его гонораров «вычитает половину»9.

В 1875 г. Леонтьев уславливается с Катковым об издании двухтомника повестей «Из жизни христиан в Турции», который в следующем году — после публикации в «Русском вестнике» повести-сказки «Дитя души» — прирастет и третьим томом. Восточную тему в журнале продолжит роман «Египетский голубь» с сильным автобиографическим началом. Но это произведение останется неоконченным10, на нем и прервутся многолетние отношения Леонтьева с катковской редакцией. Последним «добрым жестом» Каткова станет публикация записок матери Леонтьева (1883–1884), правда, по каким-то причинам тоже оставшаяся незавершенной. В 1886 г. он, продержав по своему обыкновению рукопись несколько месяцев, по требованию автора возвратит очерк «Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодоровне»11.

Большое количество опубликованных Катковым повестей, казалось бы, позволяет думать (особенно в сравнении с трудностями при печатании статей, о котором пойдет речь дальше), что уж с беллетристикой-то Леонтьева проблем возникнуть в этой редакции не могло. Однако это было не совсем так. Самое «заветное» его произведение — роман «Генерал Матвеев» (более позднее название «Две избранницы») — здесь себе места не нашло. Катков и П. М. Леонтьев проявили по отношению к этой вещи малодушие и даже ханжество, недоумевая по поводу «эксцентрического» введения в роман константинопольского «дома терпимости», в котором главный герой нашел свою будущую жену, одну из «двух избранниц»12. О начатом романе «Пессимист» Леонтьев сразу понял, что он «такого рода, что… едва ли может быть напечатан у Каткова или у кого бы то ни было» (цит. по: 5, 907). Не востребован в 1882 г. оказался и замысел «Святогорских отшельников»13.

В те же годы «Русским вестником» было опубликовано еще несколько значительных произведений Леонтьева. Прежде всего нужно упомянуть произведение уникального жанра «духовной биографии» — «Отец Климент» (1879; в отдельном издании: «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни»). В том же номере, что и окончание этой книги, была помещена большая статья Леонтьева, посвященная творчеству драматурга Н. Я. Соловьева. Каткову читатели обязаны знакомством с незавершенным мемуарным очерком «Мои воспоминания о Фракии». Леонтьев писал его для «Русского архива» П. И. Бартенева14, но тот не счел материал «историческим». (Интересно, что «зеркальная» история случилась с другим мемуарным очерком, «Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года». Летом 1881 г. Леонтьев написал его для «Русского вестника», очерк был уже сверстан (Катков рассматривал присланный материал в гранках, а не в рукописи, что не мешало потом эти гранки и рассыпáть)15, и лишь через несколько месяцев автор получил отказ. А приютил произведение Бартенев, который на этот раз уже не мог не признать сюжет вполне историческим, а значит, пригодным для его журнала.) Но в жизненной программе Леонтьева не эти жанры были главными. Свое предназначение он видел в роли политического мыс-лителя-«пророка». И оказалось, что именно для и у Каткова (в «Русском вестнике» как «в отечестве своем») он и будет «пророком без чести».

Первые две статьи («Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне») были напечатаны так быстро и легко, что это окрылило Леонтьева и он еще из Константинополя успел послать Каткову три важных сочинения: «Византизм и Славянство», «Еще о Греко-болгарской распре» и «Афонские письма». На них-то и происходит перелом, для Леонтьева фатальный. И здесь важно не только упомянутое выше обстоятельство с авансом-«ловушкой», но прежде всего то, что именно в идеологически дружественной редакции оказываются непонятыми и ненужными как раз те произведения, в создание которых автор «душу свою полагал». «Катков <…> вдруг замолчал на 8 ме-сяцов, получивши все эти статьи . — Его Православие было серенькое , разведенное либеральностью, он думал, что и мое такое же, а когда я развернул вполне знамя моего белого Православия, то он испугался этого варварства и безумия …», — писал позднее Леонтьев своему старцу — преподобному Амвросию Оптинскому (61, 234).

В 1874 г. Леонтьев даже ускорил свой отъезд в Россию со столь милого ему Босфора, чтобы самому на месте разобраться, в чем же причина этого странного молчания. В Москве он выяснил, что «Афонские письма» вызвали удивление как непрошенная проповедь (по-видимому, Леонтьев не раз вспомнились слова Каткова, произнесенные еще 1869 г.: «рассказывайте, описывайте… но зачем же вы хотите нас учить?» — 81, 383), теоретический труд «Византизм и Славянство» оценен как бред договорившегося «до чертиков» (61, 234), а в работу взята лишь статья, продолжающая цикл о панславизме. Скоро, впрочем, трудности возникнут и с ней. Катков все будет сомневаться — можно ли ее печатать, автор не выдержит и сам заберет статью, которая потом претерпит еще ряд мытарств в Петербурге, вновь вернется к Каткову и… так и не будет издана до 1990-х гг.16

Не простой была и история публикации статьи «Русские, греки и юго-славяне», первого в России опыта сравнительного исследования национальных «психологий». Она тоже сделала круг по нескольким редакциям и вернулась в «Русский вестник», где «насилу-насилу прошла, благодаря настояниям Любимова»17. Сведений о том, была ли она напечатана в первоначальном виде или несколько «препарирована» в редакции, у нас нет.

Как видно по представленному в Приложении списку публикаций Леонтьева в катков-ских изданиях, почти все они появились в журнале. Газетную суетливую работу на злобу дня он презирал и избегал18 и в «Московских ведомостях» поэтому почти не печатался. Его немногочисленные публикации здесь все так или иначе связаны или с эстетической «проповедью» (письмо в редакцию о «памятнике в Филях», несколько рецензий), или с необходимостью поддержать в газетной полемике близких ему авторов (Т. И. Филиппова, Б. М. Маркевича). Была у «редкости» появлений Леонтьева на страницах ведущей консервативной газеты еще одна причина: традиция издания газеты как «личного органа» ее редактора. Именно с нею связана реплика Каткова: «я согласен, чтобы Вы помещали Ваши „boutades“19 в Вестнике; но в газете я не могу этого допустить»20.

Леонтьев всегда опасался превращения в «честного труженика», как он называл «серых», безымянных сотрудников периодики, но в периоды безденежья он несколько раз все же пробовал переломить себя и влиться в ряды таких «честных тружеников», и именно катковских. Так, в 1874 г. он намеревался написать статью на заказ и к определенному сроку. Собственно, тему он выбрал сам — о только что вышедшем благотворительном литературном сборнике «Складчина». Основная тема статьи, как можно судить по запискам «Моя литературная судьба», была — о «несовпадении» жизни и ее литературных отражений. Работа не пошла, потому что вмешались личные обстоятельства, о которых рассказано в тех же записках. Не исключено, что какую-то часть Леонтьев все же подготовил и показал Каткову. Ср.: «…я начал писать заказное к сроку в первый раз в жизни. — Мне это казалось большою жертвою. <…> Катков остался недоволен моей статьею; ему все хотелось точь-в-точь заставить меня думать по-своему; я и рад бы да не могу » (61, 237–238).

Следующей, еще менее удачной, попыткой была работа над политическим обозрением для январской книжки «Русского вестника» за 1878 год. С большой долей самоиронии Леонтьев рассказал в письме к племяннице от 16 января 1878 г. о своих страданиях над подшивкой «Московских ведомостей»: «Два утра я читал и ничего не мог начать. — Написал: „Падение Плевны и геройский штурм Карса…..“ и остановился. — Смотрю: Англия ; пустые фразы, осторожные, скучные; все одно и то же. — Не знаю — кто такое Корнарвон, Форстер какой-то, кажется, за нас, а я ему за это вовсе не благодарен; гляжу — Франция; Италия; Австрия . — Все скука и пустота. — Во Франции знаю только Мак-Магона; какой-то Дюфор еще тут явился; хоть убей — не знаю, что об нем сказать, кажется Министр Юстиции… Но на что он мне? … Этот буржуа? — Виктор-Эммануила нисколько мне не жаль; а Осман-Пашу жалею…. И т. д. А книжка должна скоро выйти и, боюсь, Мих<аил> Никифоров<ич> скажет: „Леонтьев опять капризничает!“»21. Константин

Николаевич вынужден был явиться с повинной и «с жаром искреннего раскаяния»22 отказаться от довольно выгодного на тот момент предложения заработка. Венцом этой череды неудач стал эпизод с сорванной «командировкой». Еще в первый год русско-турецкой войны Леонтьев начал переговоры с Катковым об отправке корреспондентом в Турцию. Тот долго отказывался, наконец, уже после Сан-Стефан-ского мира, решил послать Леонтьева в Константинополь, ожидая от него, как водится, сначала корреспонденций с дороги. Разыгравшаяся болезнь, сопряженная и со страхом умереть без христианского напутствия, позволила Леонтьеву доехать только до Киева. Он понимал, что если приедет на Босфор больным, то все равно не сможет работать, а значит, опять лишь нарастит долг редакции на Страстном бульваре. Как видим, это приключение не положило конец его отношениям с Катковым, хотя, вероятно, именно оглядываясь на него, издатель и принял в конце 1878 г. свое неожиданное решение о «секвестре» гонорара, которое разрушило все из без того шаткие жизненные планы Леонтьева.

Ну а другой «секвестр», касавшийся не менее важной, содержательной, стороны дела, рано или поздно должен был подтолкнуть Леонтьева к поиску других, как сейчас выражаются, «площадок». «Смирение мысли перед Церковью дело иное, высокое; — смирение моей мысли перед умом Каткова невозможно , а продавать мои убеждения я не могу, не умею …» (61, 238). Посмотрим, что именно было «секвестрировано» в «Вестнике».

-

— заключительная («славянофильская») глава «Очерков Крита», которую мы знаем по пересказу самого Леонтьева (81, 381–383)23;

-

— «фанариотские» пассажи в книге об отце Клименте24;

-

— небольшие, но характерные «урезки» (леонтьевское выражение) в рецензии на книгу Филиппова «Современные церковные вопросы»25.

Не говорим уже о произведениях, отвергнутых целиком, как «Византизм и Славянство», «Афонские письма», «Враги ли мы с греками?», «Генерал Матвеев». Среди произведений, которые Катков затруднился напечатать, такая важная статья, как рецензия на рассказ Л. Толстого «Чем люди живы?» (1882), в том же году вошедшая в брошюру «Наши новые христиане»26. Причиной сомнений якобы было то, что Катков не хотел помещать ее без имени автора, а другой вариант был невозможен для Леонтьева как для государственного служащего — в то время цензора. Как и в случае со статьей «Еще о Греко-болгарской распре», Леонтьев, устав ждать решения, сам забрал рукопись.

Леонтьев в 1880 г. написал, что не совпадает «во многих мнениях и вкусах» своих с « центром редакционной тяжести» (9, 120). Он не мог и не собирался вливаться в сплоченную группу «птенцов гнезда Каткова» (как и в любое подобное объединение), поскольку всегда мыслил и действовал «на свой салтык». Тем более он не мог найти себе место там, где, по выражению Б. Н. Чичерина, «требовались клевреты, а не сотрудники»27.

ПРиЛоЖеНие

-

I. Художественная проза, публицистические и литературно-критические статьи К. Н. Леонтьева в изданиях М. Н. Каткова 28

-

1. Благодарность: Повесть // МВед . 1854. 14 янв. № 6. Лит. отд. С. 57— 60; 16 янв. № 7. Лит. отд. С. 68–69; 19 янв. № 8. Лит. отд. С. 79–80; 21 янв. № 9. Лит. отд. С. 91–92; 25 янв. № 10. Лит. отд. С. 102–104. — Подп.: ***.

-

2. Очерки Крита // РВ . 1867. Т. 67. № 2. С. 486–500. — Подп.: Н. В—в.

-

3. Хризо: Рассказ из критской жизни // РВ . 1868. Т. 76, № 7. С. 24–80. — Подп.: К. Леонтьев.

-

4. Пембе: Рассказ из эллино-албанской жизни // РВ . 1869. Т. 83, № 9. С. 166–218. — Подп.: К. Леонтьев.

-

5. Паликар Костаки: Рассказ кавасса-сулиота // РВ . 1870. Т. 89, № 9. С. 219— 261. — Подп.: К. Леонтьев.

-

6. Аспазия Ламприди: Греческая повесть // РВ . 1871. Т. 93, № 6. С. 739–773; Т. 94, № 7. С. 144–183; № 8. С. 425–469; Т. 95, № 9. С. 72–99. — Подп.: К. Леонтьев.

-

7. Панславизм и греки // РВ . 1873. Т. 103, № 2. С. 904–934. — Подп.: Н. Константинов.

-

8. Панславизм на Афоне // РВ . 1873. Т. 104, № 4. С. 650–702. — Подп.: Н. Константинов.

-

9. Капитан Илия: Рассказ из греческой жизни // МВед . 1875. 7 мая. № 114. С. 4–5; 8 мая. № 115. С. 5. — Подп.: Н.

-

10. Мое детство и наша семья: (Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека) // РВ . 1875. Т. 117, № 6. С. 526–605; Т. 118, № 7. С. 199–265; № 8. С. 488–549. — Подп.: К. Леонтьев.

-

11. Дитя души: Старинная восточная повесть // РВ . 1876. Т. 123, № 6. С. 571–645; Т. 124, № 7. С. 197–248. — Подп.: К. Леонтьев.

-

12. Мои первые испытания и успехи, соблазны и дела: (Воспоминания Одиссея По-лихрониадеса, загорского грека) // РВ . 1876. Т. 121, № 1. С. 59–125; № 2. С. 567–625; Т. 122, № 3. С. 107–176. — Подп.: К. Леонтьев.

-

13. Камень Сизифа: Повесть: (Еще из воспоминаний Одиссея Полихрониадеса, загорского грека) // РВ . 1877. Т. 130, № 8. С. 815— 847; Т. 131, № 10. С. 589–616; Т. 132, № 11. С. 270–317; № 12. С. 512–559; 1878. Т. 136, № 7. С. 410–447; № 8. С. 852–880; Т. 137, № 9. С. 267–302; № 10. С. 542–602. — Подп.: К. Леонтьев.

-

14. О памятнике в Филях // МВед . 1877. 13 дек. № 309. С. 5. — Подп.: Константин Леонтьев.

-

15. Сфакиот: Рассказ из критской жизни // РВ . 1877. Т. 127, № 1. С. 395–426; № 2. С. 577– 622; Т. 128, № 3. С. 42–79. — Подп.: К. Леонтьев.

-

16. Русские, греки и юго-славяне: Опыт национальной психологии // РВ . 1878. Т. 133, № 2. С. 747–788. — Подп.: К. Леонтьев.

-

17. Мои воспоминания о Фракии // РВ . 1879. Т. 140, № 3. С. 256— 289; Т. 141, № 5. С. 206– 218; Т. 143, № 9. С. 153–182. — Подп.: К. Л.

-

18. Отец Климент // РВ . 1879. Т. 144, № 11. С. 5–58; № 12. С. 517–555. — Подп.: К. Л.

-

19. Новый драматический писатель Н. Я. Соловьев // РВ . 1879. Т. 144, № 12. С. 792– 814. — Подп.: К. Л.

-

20. Египетский голубь: Рассказ русского // РВ . 1881. Т. 154, № 8. С. 701–749; Т. 155, № 9. С. 226–269; № 10. С. 772–793; 1882. Т. 157, № 1. С. 94–119; Т. 161, № 10. С. 646–689. — Подп.: К. Леонтьев.

-

21. Современные церковные вопросы: Т. Филиппова // МВед . 1882. 19 марта. № 78. С. 4. (Библиографическая заметка). — Подп.: N. N.

-

22. «Перелом». Правдивая история Б. М. Маркевича // МВед . 1882. 2 апр. № 90. С. 4. (Библиография). — Подп.: N.

-

23. «Разоренное гнездо». Рассказ для детей А. Сливицкого // МВед. 1882. 17 апр. № 105. С. 4. (Библиографическая заметка). — Подп.: N.

-

21. «История Русской Церкви». Макария митрополита Московского // МВед . 1882. 24 апр. № 112. С. 5. (Библиография). — Подп.: N.

-

25. Я купец! Отрывок из Воспоминаний Одиссея Полихрониадеса, загорского грека, [V] // РВ . 1882. Т. 160, № 8. С. 699–721. — Подп.: К. Леонтьев.

-

26. Записки Ф. П. Леонтьевой (1811, 1812 и 1813 года) / Предисл. и примеч. К. Н. Леонтьева // РВ . 1883.№ 10. С. 815–847; № 12. С. 878–902; 1884. № 2. С. 670–721.

Продолж., нач. см. 10.

Продолж., нач. см. 10, 12.

Рец. на кн.: Филиппов Т. И. Современные церковные вопросы. СПб., 1882. — IV, 463 с.

Рец. на кн.: Маркевич Б. М. Перелом: Правдивая история: в 2 кн. СПб., 1881 [обл. 1882].

Рец. на кн.: Сливицкий А .< M .> Разоренное гнездо: рассказ для детей… М., 1882. — [2], 102 с., 5 л. ил.

Рец. на кн.: Макарий < (Булгаков) >. История Русской церкви. Т. XI: Патриаршество в России. СПб., 1882. Кн. II. — [4], XVI, 629 с.

Предисл.: № 10. С. 815, примеч.: Там же. С. 847.

Отдельные издания

-

1. Из жизни христиан в Турции: Повести и рассказы / Предисл. авт. М., 1876. Т. 1. III, 353 с.:

-

2. Из жизни христиан в Турции: Повести и рассказы. М., 1876. Т. 2. 392 с.:

-

3. Из жизни христиан в Турции: Повести и рассказы. М., 1876. Т. 3. 422, [1] с.:

Предисловие; Очерки Крита; Хризо; Пембе; АспазияЛамприди.

Паликар-Костаки; Хамид и Маноли; Капитан Илиа (Рассказ из греческой жизни); Одиссей Полихрониадес (Воспоминания загорского грека). I. Мое детство и наша семья; II. Наш приезд в Янину.

Одиссей Полихрониадес (Воспоминания загорского грека). III. Мои первые испытания и успехи, соблазны и дела; Дитя души.

-

II. Не издано в «Русском вестнике»

-

1) Отвергнуты Катковым, напечатаны при жизни автора в других изданиях

-

1. Византизм и Славянство // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1875. Кн. 3. Отд. V. С. 1–132 [вышло в 1876 г.]

-

2. Враги ли мы с греками? // Русский мир. 1878. 11 янв. № 9. С. 1.

-

3. Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года // Русский архив. 1881. Т. III. № 2. С. 404–411.

-

4. «Чем люди живы?» Рассказ Л. Н. Толстого. Москва, 1882 // Гражданин. 1882. 8 июля. № 54. С. 7–10; 11 июля. № 55. С. 6–9 [вошло в брошюру «Наши новые христиане» (1882) под названием «Страх Божий и любовь к человечеству»].

-

5. Две избранницы // Россия. 1885. № 1, 3, 4–10 [2-я часть впервые опубл. в ПСС, 3-я часть утрачена; полн. библиогр. сведения см.: 5, 792–793].

-

6. Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодоровне // Литературные приложения к газете «Гражданин». 1887. № 6. Отд. II. С. 1–48; № 7. Отд. II. С. 1–25.

-

-

2) Отвергнуты Катковым, изданы посмертно

-

1. Афонские письма. Первая редакция утрачена. Вторая (сокращенная, под др. назв.) впервые опубл.: Четыре письма с Афона (1872 года) // Богословский вестник. 1912. № 11. С. 462–484; № 12. С. 689–709.

-

2. Еще о Греко-болгарской распре. См. примеч. 16.

-

3) Утрачена незавершенная статья о сб. «Складчина» (1874).

-

Список литературы К. Н. Леонтьев в «Русском Вестнике» и «Московских Ведомостях» М. Н. Каткова

- Гайнцева Э. Г. «Молодая плеяда» «Русского вестника» 1870-х годов, ее природа и социальная функция // Историко-функциональное изучение русской литературы. М., 1984. С. 75–86.

- Гайнцева Э. Г. И. С. Тургенев и «Молодая плеяда» писателей «Русского вестника» 1870-х — начала 1880-х годов // И. С. Тургенев: Вопросы биографии и творчества. Л., 1990. С. 122–150.

- Карцов Ю. С. Хроника распада: К. Н. Леонтьев и М. Н. Катков / Предисл. Ю. Иваска // Новый журнал. 1980. Кн. 138. С. 111–121.

- Котов А. Э. Русская консервативная журналистика 1870–1890-х годов. СПб., 2010.

- Котов А. Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализм в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб., 2016.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000 — изд. продолжается.

- Мамонова Е. В. «Православные миряне» в спорах о Церкви // Российская история. 2014. № 2. С. 26–30.

- «Преемство от отцов»: К. Н. Леонтьев и И. И. Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012.

- Пророки Византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–1891) / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012.

- Санькова С. М. Государственный деятель без государственной должности: М. Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историогр. аспект. СПб., 2007.

- Трофимова Т. А. «Положительное начало» в русской литературе XIX века: «Русский вестник» М. Н. Каткова: Дисс. канд. филол. наук. М., 2007.

- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.

- Фетисенко О. Л. К. Леонтьев и Катковский лицей // Литературоведческий журнал. 2013. № 32. С. 129–140.