К оценке мобильности жителей Суздальского Ополья X - первой половины XII века

Автор: Добровольская М.В., Макаров Н.А., Самородова М.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Становление Северо-Восточной Руси X-XI вв. традиционно рассматривается как процесс, сопряженный с активным мультикультурным взаимодействием и продвижением в Волго-Окский регион выходцев из Поднепровья, северо-западных земель Руси и Скандинавии, а густая сеть сельских поселений XI-XIII вв., документированная в центральных районах Северо-Восточной Руси в последние десятилетия, и реконструкции средневековых ландшафтов однозначно свидетельствуют о том, что подъем региона во многом обеспечивался его сельскохозяйственным потенциалом, благосостоянием и устойчивостью сел. Вопрос об уровне мобильности населения Северо-Восточной Руси X-XII вв. представляет исключительный интерес. Перспективным является его изучение с использованием данных об изотопном составе стронция в эмали зубов и костной ткани индивидов из средневековых погребений. По материалам некрополя крупной сельской агломерации X- начала XIII в. Шекшово-9 ее население предстает многокомпонентным в культурном отношении, состоятельным и включенным в сеть торговых связей. В основу обсуждения миграционной активности обитателей этого большого сельского поселения положены данные масс-спектрометрических исследований 24 индивидов и трех животных из могильников Шекшово-2 и -9. Проведенные реконструкции указывают на высокий по сравнению с аналогичными восточно-европейскими памятниками процент местных уроженцев в шекшовской палеопопуляции. Не выявлена непосредственная связь между присутствием инокультурных предметов и изотопной «меткой» мигранта первого поколения. Полученная картина местного происхождения основной части населения не находит пока прямых аналогий среди памятников Восточной и Северной Европы XXI вв., исследованных с использованием данных об изотопном составе стронция в скелетных останках.

Мобильность в средневековье, северо-восточная русь, миграции, преемственность в расселении, изотопный состав стронция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146198

IDR: 145146198 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.106-115

Текст научной статьи К оценке мобильности жителей Суздальского Ополья X - первой половины XII века

Историческое видение Руси X–XII вв. соединяет в себе картины передвижения и расселения на новых территориях больших и малых групп и упорядоченной сельской жизни с длительной преемственностью в обустройстве и хозяйственном освоении отдельных локусов. Становление Северо-Восточной Руси в X–XI вв., по общему мнению историков и археологов, связано с появлением в Волго-Окском регионе новых колонистов и предполагает высокую мобильность части населения, заинтересованной в дальней торговле и сельскохозяйственном освоении новых земель. В изучении археологических материалов Северо-Восточной Руси X–XI вв. традиционно значительное место занимает выявление индикаторов миграций: предметов скандинавского, балтийского и южно-русского происхождения, которые могли быть связаны с присутствием здесь выходцев с Севера и Юга, культурных элементов, указывающих на исходные районы колонизации. Густая сеть сельских поселений XI–XIII вв., документированная в центральных районах Северо-Восточной Руси в последние десятилетия, и реконструкции средневековых ландшафтов однозначно свидетельствуют о том, что подъем региона во многом обеспечивался его сельскохозяйственным потенциалом, благосостоянием и устойчиво стью сел, привязанностью средневековых социумов к первоначальным очагам расселения [Макаров, Леонтьев, Шполянский, 2004; Макаров, 2009].

Вопрос о соотношении подвижности и «оседлости» в обществе Северо-Восточной Руси X–XII вв., об уровне мобильности населения сельских терри-

Могильник Шекшово-9 – некрополь одной из крупнейших поселенческих агломераций X–XIII вв.

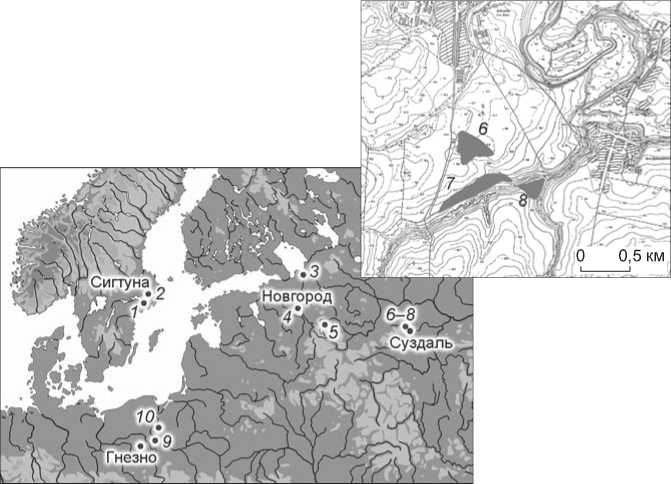

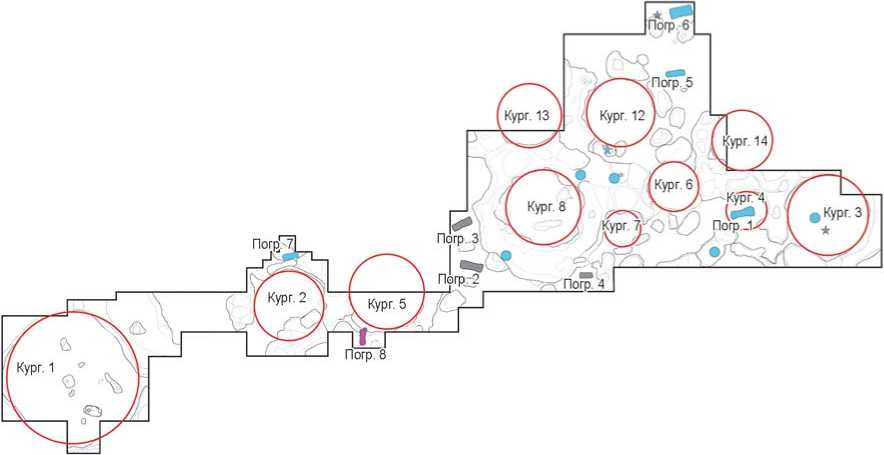

Одним из немногих погребальных памятников X– XII вв., перспективных для получения изотопных данных, которые отражают образ жизни жителей центральных районов Северо-Восточной Руси, является могильник Шекшово-9 в Суздальском Ополье (рис. 1). Начало изучению этого некрополя было положено в 1852 г. А.С. Уваровым, исследовавшим здесь 244 курганные насыпи. Обследование местности в 2011 г. показало, что на могильнике отсутствуют какие-либо внешние признаки курганных насыпей, однако часть погребений, ровики и площадки, на которых возводились курганы, сохранились и доступны для изучения. За семь лет раскопок на площади ок. 2 550 м2 частично или полностью вскрыты 14 курганных площадок, на шести из которых исследованы целые и нарушенные погребения по обряду кремации и ингумации. Из 26 захоронений по обряду ингума-ции 19 с большой долей вероятности представляли собой грунтовые могилы, не перекрытые курганными насыпями. По кальцинированным костям и средневековым предметам, поврежденным и деформированным огнем, за пределами курганных площадок выявлен участок с о статками кремации на поверхности или в неглубоких ямках. Кальцинированные кости принадлежат не менее чем 20 индивидам разного пола и возраста. Всего на исследованном участке могильника документированы останки не менее 46 чел., в т.ч. 10 мужчин, 10 женщин, 14 детей и подростков.

Шекшовский некрополь по сле новых раскопок открывается как памятник с грунтовыми погребе- торий представляет исключительный интерес и предполагает использование для его решения современных биоар-хеологических подходов. Известно, однако, что основная часть могильников в центре Ростово-Суздальской земли была раскопана в середине XIX в., антропологические останки из них не были переданы на музейное хранение, материалы раскопок последующего времени фрагментарны и недостаточно документированы. В этой ситуации возможности реконструкции мобильности средневекового населения на основе анализа изотопного состава скелетных останков крайне ограничены.

Рис. 1. Средневековые могильники, по скелетным материалам которых исследован изотопный состав стронция.

1 – Бирка; 2 – Сигтуна; 3 – Ладога, некрополь у церкви Климента; 4 – Новгород; 5 – Под-дубье; 6 – Шекшово-9; 7 – Шекшово-2; 8 – Большое Давыдовское-2; 9 – Бодзя; 10 – Чепле.

Сиггуна

Новгород

.Суздаль

Гнезно

0 0,5 км

ниями и курганными насыпями, образовывавшими сложный ансамбль. Можно полагать, что его первоначальное ядро составляли грунтовые погребения – кремации и курганы, содержавшие захоронения по обряду трупосожжения. Смена кремации ингумацией должна быть отнесена к рубежу X–XI – началу XI в., достоверных свидетельств продолжения практики кремирования в XI в. нет. Изменение погребального обряда в конце X – начале XI в. было достаточно радикальным: на могильнике появились захоронения в просторных и глубоких могильных ямах, с немногочисленным инвентарем. Они размещались на том участке, на котором еще недавно на поверхности рас- сыпались кремированные останки. Материалы раскопок в Шекшове документируют появление в начале XI в. мощного очага древнерусской культуры там, где в предшествующий период (X в.) были ярко выражены финские традиции [Макаров и др., 2020].

Несмотря на присутствие в составе погребаль- ного инвентаря предметов вооружения и парадного мужского костюма, придающих памятнику особый колорит, Шекшово-9 – могильник с нормальным половозрастным распределением погребенных, среди которых пропорционально представлены мужчины, женщины и дети. Погребальный обряд, при всем разнообразии его конкретных форм, ориентирован на демонстрацию престижа и высокого благосо-

9 0 3 cм 10

стояния средневековых жителей Шекшова. Обычные для многих памятников X–XI вв. элементы, которые традиционно рассматриваются как свидетельства социального престижа и участия в товарно-денежных отношениях (в т.ч. восточные, византийские и западно-европейские монеты, гирьки и детали весов для взвешивания грузов малой массы), представлены здесь чрезвычайно ярко.

Шекшовский могильник – некрополь одной из крупнейших поселенческих агломераций X – первой половины XIII в. в Суздальском Ополье (комплекс поселений Шекшово-2 – Большое Давыдовское-2), которая на раннем этапе своего существования (X–XI вв.) может быть отнесена к категории больших поселений. Суммарная площадь участков с культурным слоем X–XI вв. составляет не менее 15 га. Материалы раскопок и сборов характеризуют этот памятник как комплекс со сложной многокомпонентной культурой, в которой определенно выражены древнерусские и поволжско-финские традиции, присутствуют скандинавские элементы; как поселение с собственным сельскохозяйственным жизнеобеспечением, ремеслом и широкими торговыми связями (рис. 2). Шекшовская агломерация представляла собой один из важнейших узлов новой сети расселения, сложившейся в центре Волго-Окского региона в X в. [Федорина, Красникова, 2015; Макаров, Федорина, 2015; Макаров, Федорина, Шполянский, 2018]. Присутствие в микрорегионе двух дру-

Рис. 2. Инвентарь погр. 12 (первая половина XI в.) могильника Шекшово-9.

1 – перстень; 2 – нож; 3 , 5–7 – височные кольца; 4 – бусины; 8 – монета-подвеска (Англия, Этельред II, Лондон, монетчик Леофнод, 991–997 гг.); 9 , 10 – сосуды.

1 , 3 , 5–7 – цветной металл; 2 – железо; 4 – стекло; 8 – серебро; 9 , 10 – керамика.

гих могильников, соответствующих более ранней стадии его освоения (Большое Давыдовское-2, конец III – IV в.) и финальному этапу жизни на поселении (Шекшово-2, конец XII – XIII в.), позволяет привлечь для сравнительного изучения палеоантропологические материалы этих периодов и использовать биоархеологические подходы в диахронном контексте. Данные об изотопном составе стронция в эмали зубов и костной ткани дают возможность обратиться к реконструкции мобильности и миграционной активности средневековых жителей Суздальского Ополья.

Методические аспекты изучения изотопного состава стронция в материалах из средневековых памятников Суздальского Ополья

Данные об изотопном составе стронция в костной ткани и эмали зубов индивидов, чьи останки обнаружены на археологических памятниках, успешно и широко применяются для оценки мобильности населения. Соотношение изотопов стронция в среде определяется прежде всего характером геологических отложений, на которых формируется местная флора, а также минеральным составом питьевой воды. Метод активно используется в археологии уже более десяти лет, но многочисленные сложности методического порядка продолжают обсуждаться [Bentley, 2006; Frei et al., 2015]. Первым шагом исследования является выяснение границ локальной изменчивости состава стронция в местной биоте и воде. В том случае, если индивидуальные данные выходят за границы локальных величин отношения 87Sr/86Sr, следует считать человека, животное или материал биологического происхождения (кожа, шерсть, текстиль шерстяной, шелковый, растительный и др.) сформировавшимся либо проведшим последние годы жизни вне данной местности. Наиболее предпочтительным объектом изучения является эмаль зубов, т.к. она в наименьшей степени подвержена воздействию факторов, которые могут трансформировать прижизненный изотопный состав в грунте погребения. Также для анализа может быть использована и компактная костная ткань хорошей сохранности.

Важно иметь в виду, что эмаль каждого зуба (молочного и постоянного) формируется в определенные сроки. Если в качестве образца использована эмаль, например, первого верхнего резца, то изотопный состав стронция будет отражать суммарные характеристики среды обитания индивида примерно за три-четыре первых года жизни, а если компактная костная ткань этого же индивида – за последние семь – десять лет его жизни. Таким образом, анализируя эмаль, мы судим об определенном периоде детства индиви- да. Данные, полученные по компактной костной ткани, информируют об усредненных параметрах среды обитания на протяжении по следних семи – десяти лет его жизни.

Особой интерпретации требуют данные об изотопном составе стронция в эмали молочных зубов. Закладка этих зубов приходится на период внутриутробного развития. Состав эмали будет отражать специфику как питания женщины, в организме которой развивается ребенок, так и окружающей среды (пища, питьевая вода). Анализ эмали, например, центрального молочного резца верхней челюсти дает представление о среде обитания матери в период беременности и новорожденного в первые месяцы жизни.

Термин «мобильность» стал широко использоваться в биоархеологической литературе. Под ним понимается выраженность перемещений индивида на протяжении жизни. Напомним, что чаще всего исследователи используют сведения о составе зубной эмали, поэтому суждение об уровне мобильности выносят на основании того, жил ли индивид в детском возрасте в данной местности или нет. Присутствие в погребениях останков людей, детство которых прошло в других землях, может быть интерпретировано как проявление мобильности. Но за этими данными может стоять факт как одного переселения, так и многих перемещений. Анализ изотопного состава стронция в эмали зубов лишь частично приоткрывает историю индивидуальной мобильности человека. При сопоставлении данных, полученных по эмали и костной ткани, возможности оценки мобильности индивида увеличиваются. Костная ткань подвержена постоянным перестройкам, ее состав меняется на протяжении жизни. Поэтому подробное описание типа костной ткани и самого костного фрагмента позволяет с большей точностью определить, какой период жизни человека характеризует полученная величина соотношения изотопов стронция.

Возможность изучения кремированных останков обоснована рядом исследований [Snoeck et al., 2018]. Эти материалы важны для оценки миграционной активности средневекового населения в период, предшествующий распространению христианства и обряда ингумации. Определения изотопного состава стронция в кремированных костях проводились К.М. Фрей в сотрудничестве с Национальным музеем Дании. Результаты получены в Департаменте наук о Земле и управления природными ресурсами Копенгагенского университета. Соотношение изотопов стронция в 29 образцах определено в Центре изотопных исследований Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (Санкт-Петербург) Е.С. Богомоловым и в Институте геологии и геохимии Уральского отделения РАН (Екатеринбург) Д.В. Киселевой.

Реконструкция мобильности населения Суздальского Ополья

Владимирско-Юрьевское Ополье – уникальный природный феномен, позволивший успешно развиваться средневековому пахотному земледелию. Возможность формирования плодородных почв в большой степени обусловлена характером верхней части четвертичного покрова, представляющей собой нерасчленен-ный комплекс субаэральных суглинистых отложений на подстилающей слабокарбонатной морене. Поэтому на основании геохимической специфики территории можно определить местных жителей и мигрантов. Для получения границ местных вариаций значений 87Sr/86Sr мы использовали принцип геоморфологического разнообразия [Добровольская, Решетова, 2018]. Были собраны раковины двустворчатых моллюсков, связанные с основным источником воды, а также взяты растительные образцы на террасных и припойменных участках у р. Ирмес рядом с могильником. Границы локальной изменчивости ограничены значениями 0,71041–0,71575 [Frei et al., 2016].

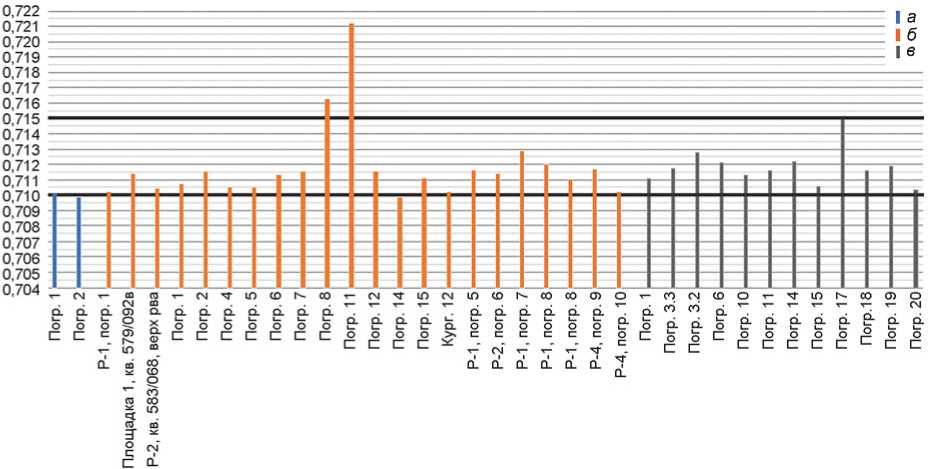

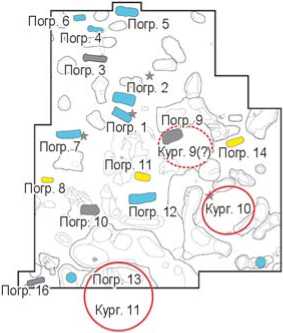

Большинство наших образцов – эмаль или корень зуба (см. таблицу ). Один – органическое вещество из гумусированного скопления грунта в культурном слое могильника Шекшово-9. Единственный индивид представлен образцами эмали зуба и компактной костной ткани. Диапазон значений 87Sr/86Sr, полученных при анализе скелетных останков людей, составляет 0,7098–0,7211. Большинство индивидуальных значений находится в границах локальной изменчивости (рис. 3), а больше двух третей – в пределах более узкого диапазона 0,710–0,712. Величины изотопного соотношения в эмали зубов животных указывают на местное происхождение последних. Все образцы кремированных костей демонстрируют значения, сходные с фоновыми. Исключение составляют скелетные останки индивидов, захороненных по обряду ингумации, из могильника Шекшово-2 и четырех грунтовых погребений некрополя Шекшово-9 (рис. 4). Остановимся на них подробнее.

Погребение 14 – одна из наиболее ранних ингу-маций на могильнике Шекшово-9, датируется концом X – началом XI в. Оно принадлежит индивиду 15–19 лет; судя по украшениям, девушке. Антропологическое определение пола этому не противоречит. Изотопный состав стронция в эмали верхнего резца формируется в период от 0,5 до примерно 4 лет. Полученное значение 87Sr/86Sr 0,70986 указывает на пребывание индивида в этом раннем возрасте в ином геохимическом окружении.

Погребения 8 и 11 (раскопки 2014 г.) детские, оба датируются XI в. Возраст ребенка из погр. 8 3–4 года. В качестве образца использована эмаль закладки первого верхнего моляра постоянной генерации зубов.

Отношение 87Sr/86Sr составляет 0,716252. Аналогичные значения получены, например, по палеоантропологическим материалам с юга Новгородской обл. [Добровольская, Решетова, 2018, с. 14]. Коронка формировалась в возрасте 2–3,5 лет. Таким образом, ребенок родился и первые годы жил на другой территории, а незадолго до кончины переселился в Ополье. Очевидно, что он мог переехать только вместе с родственниками. Ребенок из погр. 11 несколько старше, хотя плохая сохранность останков не позволила точно определить возраст. В качестве образца также использована эмаль закладок первых моляров. Отношение 87Sr/86Sr составляет 0,721159. Это самый высокий показатель в выборке. Он может ассоциироваться, например, с территорией Скандинавии [Price, Moiseyev, Grigoreva, 2019, p. 6098]. Данный индивид тоже родился и провел первые два-три года своей жизни вне Суздальского Ополья, а незадолго до кончины переселился на местные земли. Присутствие в палеопопуляции этих детей с большой вероятностью является отражением миграции семей или группы родственников. Малая численность эпизодов, принадлежность образцов детям не позволяют пока обоснованно обсуждать данные факты.

Три захоронения индивидов, идентифицированных как «уроженцы других территорий», локализованы на одном участке некрополя, относятся к грунтовым погребениям X–XI вв.

Погребение 8 (раскопки 2017 г.) выделяется среди основной массы захоронений могильника Шек-шово-9 обособленным расположением, необычными ориентировкой (южная) и положением рук (сложены на груди). Судя по наличию калачевидного кресала с язычком, погребение относится ко времени не позднее середины XII в., скорее всего – к первой его половине. Отношение 87Sr/86Sr в эмали клыка из него со ставляет 0,71194, т.е. соответствует диапазону ме стных вариаций значений. Основываясь на этом показателе, данного индивида можно отнести к местным уроженцам. Однако значение 87Sr/86Sr в компакте его малой берцовой кости существенно ниже – 0,70989. Оно выходит за границы локальной изменчивости. Таким образом, мужчина из погр. 8 провел детство в Суздальском Ополье, по следние годы своей жизни прожил в других землях, а погребен на родине. Сопоставление изотопных показателей в образцах эмали и ко сти позволяет судить о его мобильности. Интересно, что соотношение изотопов стронция, характеризующее среду детства девушки, захороненной в погр. 14, и последние годы жизни мужчины, останки которого обнаружены в погр. 8, практически идентичны. Возможно, это свидетельствует о существовании устойчивых связей между Суздальским Опольем и территорией с указанной геохимической характеристикой.

Соотношение радиогенных изотопов стронция в образцах из могильников Шекшово-2 и -9

|

Год раскопок |

Место обнаружения, пол, возраст |

Образец |

Примечание |

87Sr/86Sr, ‰ |

|

Шекшово-2 |

||||

|

2007 |

Погр. 1, взрослый мужчина |

Эмаль верхнего премоляра |

Ингумация |

0,71009 |

|

2011 |

Погр. 2, взрослый мужчина |

Эмаль верхнего резца |

» |

0,70981 |

|

Шекшово-9 |

||||

|

2012 |

Раскоп 1, погр. 1, мужчина, 30–45 лет |

Эмаль третьего верхнего моляра |

» |

0,71019 |

|

2012 |

Площадка 1, кв. 579/092в, взрослый индивид |

Трубчатая кость |

Кремация |

0,71140 |

|

2012 |

Кв. 574/080, пашня |

Эмаль зуба |

Крупный рогатый скот |

0,71222 |

|

2013 |

Раскоп 2, коричневый слой, верх ровика, кв. 584/063, взрослый индивид |

Трубчатая кость |

Кремация |

0,71169 |

|

2013 |

Раскоп 2, кв. 583/068, верх рва, взрослый индивид |

Трубчатая кость |

» |

0,71040 |

|

2013 |

Погр. 1, женщина, 30–39 лет |

Эмаль нижнего клыка |

Ингумация |

0,71072 |

|

2013 |

Погр. 2, мужчина, 40–49 лет |

Эмаль моляров |

» |

0,71153 |

|

2013 |

Погр. 4, ребенок, 6–7 лет |

Эмаль нижнего премоляра |

Закладка зуба, ингумация |

0,71050 |

|

2013 |

Погр. 5, женщина, 20–29 лет |

Эмаль нижнего клыка |

Ингумация |

0,71050 |

|

2013 |

Погр. 6, ребенок, 3–4 года |

Эмаль первого моляра |

Закладка зуба, ингумация |

0,71133 |

|

2014 |

Погр. 7, мужчина, 40–49 лет |

Свод черепа |

Ингумация |

0,71153 |

|

2014 |

Погр. 8, ребенок, ок. 3–4 лет |

Эмаль первого моляра |

Закладка зуба, ингумация |

0,71625 |

|

2014 |

Погр. 11, ребенок, 3–6 лет |

Эмаль моляров |

Закладки зубов, ингумация |

0,72116 |

|

2014 |

Погр. 12, женщина, 30–39 лет |

Эмаль верхнего премоляра |

Ингумация |

0,71154 |

|

2015 |

Кург. 11, западный ровик |

Эмаль зуба |

Лошадь, ингумация |

0,71208 |

|

2015 |

Погр. 14, женщина, 15–19 лет |

Эмаль верхнего резца |

Ингумация |

0,70986 |

|

2015 |

Погр. 15, ребенок, ок. 10 лет |

Эмаль второго нижнего моляра |

Закладка зуба, ингумация |

0,71105 |

|

2016 |

Кург. 12, взрослый мужчина |

Корень нижнего клыка |

Кремация |

0,71020 |

|

2016 |

Кург. 8, юго-зап. ровик, кв. 573/051 |

Эмаль зуба |

Лошадь |

0,71020 |

|

2017 |

Раскоп 1, погр. 5, мужчина, 20–29 лет |

Эмаль верхнего первого премоляра |

Ингумация |

0,71160 |

|

2017 |

Раскоп 2, погр. 6, женщина, 20–29 лет |

Эмаль второго верхнего моляра |

» |

0,71136 |

|

2017 |

Раскоп 1, погр. 7, ребенок, ок. 3 лет |

Эмаль верхнего клыка |

Закладка зуба, ингумация |

0,71286 |

|

2017 |

Раскоп 1, погр. 8, мужчина, 30–39 лет |

Эмаль верхнего клыка |

Ингумация |

0,71194 |

|

2017 |

То же |

Компакта трубчатой кости (fibula) |

» |

0,70989 |

|

2018 |

Раскоп 4, погр. 9, ребенок, ок. 9 лет |

Эмаль второго моляра |

Молочный зуб, ингумация |

0,71164 |

|

2018 |

Раскоп 4, погр. 10, мужчина, 40–49 лет |

Эмаль верхнего второго моляра |

Ингумация |

0,71022 |

|

2013 |

Кв. 640/089, скопление 1, черный слой |

Органическое вещество в грунте |

– |

0,71204 |

Рис. 3. Соотношение изотопов стронция в эмали зубов и костной ткани людей, погребенных в могильниках Шекшово-2 ( а ), -9 ( б ) и Большое Давыдовское-2 ( в ).

Рис. 4. План расположения погребений с обозначением «местных уроженцев» и «мигрантов», идентифицированных по изотопному составу стронция, на могильнике Шекшово-9.

а - «местные уроженцы»; б - «мигранты»; в - «местный уроженец», последние годы жизни живший вне территории Суздальского Ополья; г - нет данных об изотопном составе стронция; д - захоронения по обряду кремации; е - кремированные останки неопределенной локализации, обнаруженные вне крупных скоплений.

а б в г

д

е

Два погребения могильника Шекшово-2 принадлежат мужчинам 25–35 лет. Они представляют собой часть некрополя, сформировавшегося на одноименном поселении в конце XII в. после запустения северного участка, ранее занятого жилой застройкой. Величины соотношения изотопов стронция в эмали зубов этих индивидов близки значениям, полученным при анализе эмали зуба девушки из погр. 14 и костной ткани мужчины из погр. 8 могильника Шекшово-9, что подтверждает гипотезу о существовании территорий, имевших устойчивые связи с Суздальским Опольем.

Обсуждение

В целом полученный результат свидетельствует о преимущественно местном происхождении людей, погребенных в могильнике Шекшово-9. Пополнение этого коллектива индивидами, родившимися в других районах, было небольшим, но прослеживается на всех этапах функционирования некрополя. Существенно, что образцы из захоронений, совершенных по разным обрядам (подкурганные кремация и ин-гумация, бескурганная ингумация), дают сходные значения содержания изотопов стронция. Стоит отметить кург. 8, комплекс которого содержал набор уздечной гарнитуры, связанный, по мнению И.Е. Зайцевой, с кочевническим миром [2017]. Результаты изотопного анализа указывают на местное происхождение двух индивидов, чьи погребения содержали монеты, положенные в могилы в качестве «оболов мертвых», – целые дирхемы и обрезанные части монет (погр. 1, раскопки 2012 г., погр. 5, раскопки 2017 г.). Такой обычай редкий в средневековой Руси. Можно предположить его распространение среди мобильного торгового населения, однако изотопные данные не подтверждают это. По величине 87Sr/86Sr «местными» следует признать индивидов из нескольких погребений первой половины XI в., совершенных по обряду ингумации (погр. 1, раскопки 2013 г., погр. 12, раскопки 2014 г., погр. 5 и 6, раскопки 2017 г.). Таким образом, появление этого обряда, в т.ч. обычая хоронить в больших ямах, равно как и присутствие в вещевых комплексах престижных импортных предметов, в частности западно-европейских и византийских монет, не связано с приходом в Шекшово мигрантов. Новые формы обряда, отражающие становление древнерусских культурных норм и отказ от языче ских традиций, вошли в обиход местного населения в первой половине XI в. Единственное погребение новопришельца, идентифицированное по изотопным маркерам (погр. 8, раскопки 2017 г.), выделяется необычным погребальным обрядом.

Для сравнительной оценки мобильности людей, оставивших некрополь Шекшово-9, обратимся к по- лученным ранее данным об изотопном составе стронция в скелетных о станках из могильника раннего железного века Большое Давыдовское-2 [Макаров, Красникова, Зайцева, 2010]. Мы сопоставляем две группы, жившие на одной территории, но разделенные семью-восьмью веками. Образцы костной ткани и эмали зубов представляют 11 индивидов разного пола и возраста из могильника Большое Давыдов-ское-2. Диапазон полученных значений 87Sr/86Sr составляет 0,710334–0,715177. Ни один индивидуальный показатель существенно не выходит за границы местной изменчивости. Средние арифметические для серий из Большого Давыдовского и Шекшова идентичны в трех знаках после запятой (0, 7117 и 0,7118 соответственно), а стандартное отклонение для средневековой группы вдвое больше. Это позволяет предполагать, что индивиды из могильника Шекшово-9 могли происходить из различных частей некоего единого в геохимическом отношении пространства. Возможно, некрополь был местом захоронения не только одной крупной агломерации, но и ее округи. Вероятно, образ жизни людей раннего железного века, оставивших могильник Большое Давыдовское-2, также характеризовался умеренной мобильностью. Есть ли опасность того, что диапазон местных вариаций значений велик и не позволяет оценивать мобильность древних коллективов в этом регионе?

Ближайший пункт с известными данными об изменчивости изотопного состава стронция – Ярославль, расположенный примерно в 100 км к северу от Шек-шова. Раскопки средневековых слоев Ярославля времени нашествия хана Батыя дали возможность собрать богатый остеологический материал. Были получены данные об изотопном составе стронция в скелетах людей и животных. Есть основание предполагать, что в городе на момент взятия находились не только местные жители, но и выходцы с других территорий, проэтому мы не опираемся на индивидуальные данные погребенных из коллективных захоронений. Для нас более важно то, что на основании данных о древней и современной местной фауне были выявлены границы локальной изменчивости. Диапазон местных значений ограничен величинами от 0,7119 до 0,7137 [Энговатова и др., 2015, с. 120]. Большая часть индивидов из Шекшова, как отмечалось выше, характеризуется величинами стронциевого соотношения от 0,710 до 0,712, которые отличаются от типичных для территории Ярославля значений. Это указывает на то, что метод эффективен в различении групп местных жителей данных районов.

Из тех четырех индивидов из могильника Шекшо-во-9, которые могут быть названы мигрантами, у двух величины 87Sr/86Sr ниже локальных (погр. 14 и 8). Значения 0,7098, 0,7099 встречаются в более южных районах Русской равнины. Более низкие значения типич- ны для территории Кавказа, где присутствуют горные породы магматического или метаморфического происхождения [Шишлина и др., 2016, с. 35].

В целом 87Sr/86Sr в образцах из могильников Шек-шово-2 и -9 тяготеет к низким величинам в пределах локальной изменчивости. Отметим, что проведенная ранее экспертиза шерстяной ткани из погребения в Шекшове показала значение 0,70999 [Frei et al., 2016], что сопоставимо с показателем индивида из погр. 14 – одного из ранних.

Рассмотрим соотношения изотопов стронция в образцах из погребальных памятников, хронологически близких шекшовскому и также связанных с формированием властных центров (см. рис. 1). Бодзя и Чепле – некрополи с погребениями воинской элиты конца X – первой половины XII в. на территории современной Польши. Северную Европу представят захоронения из Бирки (VIII–X вв.), Сигтуны (X–XII вв.) и Старой Ладоги, у церкви Климента (XI–XII вв.).

Изотопный состав стронция в эмали зубов индивидов из могильника Чепле показал высокий процент «нерезидентов». Индивидуальные значения (21 индивид) колеблются в пределах 0,7096–0,7115. Авторы исследования полагают, что индивиды со значениями ниже 0,7102 – а их около половины – являются недавними мигрантами. В данную группу попадают погребенные как в камерах, так и в ординарных могилах. Предположительно эти люди – уроженцы территорий Дании, Юго-Западной Швеции, Западной Норвегии, о-ва Рюген, Юго-Восточной Польши [Bełka et al., 2019].

Изучение 13 образцов из элитных погребений некрополя Бодзя показало, что лишь один индивид может быть признан местным уроженцем [Price, Frei, 2015, p. 458]. Вероятно, это свидетельствует об исключительной значимости поселения, что привлекало сюда людей из других районов. Изменчивость показателя среди мигрантов невысока, в пределах 0,7090–0,7129. Авторы замечают, что такие величины характерны для многих европейских территорий, покровные отложения которых связаны с лессами и присутствием карбонатов.

Разброс значений для погребений раннесредневековой Бирки значителен: от 0,71026 до 0,73425 на фоне местных вариаций в пределах 0,722–0,732 [Price et al., 2018, p. 32]. Величины 87Sr/86Sr в образцах из Сиг-туны варьируют от 0,7080 до 0,74215 при локальном диапазоне 0,7167–0,7323 [Krzewinska et al., 2018, p. 2733]. Из 36 индивидов более половины отнесены к «нерезидентам». Образцы из Старой Ладоги также показывают большой разброс значений – от 0,7105 до 0,7334. Отмечены индивиды, предположительно связанные своим происхождением с Юго-Восточной Швецией, Финляндией, Северо-Западной Русью. Выделение собственно местных уроженцев затруднено, поскольку возможны пересечения местных изотопных характеристик с таковыми о-ва Готланд и некоторых других территорий. В любом случае, группа включает значительную долю «нерезидентов» [Price, Moiseyev, Grigoreva, 2019, p. 6107].

Итак, полученная картина разнообразна. В некрополях Бодзи, Бирки, Сигтуны, Старой Ладоги представлены выходцы с разных территорий. Около половины индивидов из Чепле являются мигрантами первого поколения. В Шекшове лишь единицы могут быть отнесены к выходцам с других территорий. При сопоставлении областей происхождения «мигрантов», в частности, выявляется зона с вариациями изотопного стронциевого отношения в примерных границах 0,708–0,710. Исследователями материалов некрополя Бодзя на основании некоторых находок из погребений и выявления группы мигрантов с показателями между 0,709 и 0,710 было высказано предположение о происхождении части погребенных из Киевской земли и о их связи с дружиной Святополка, опиравшегося на военную поддержку Болеслава I в борьбе за Киев [Price, Frei, 2015]. Отдельные мигранты из Шекшо-ва, вероятно, могут быть связаны с южно-русскими землями. Также отметим, что подобными величинами (0,709–0,710) характеризуются территории, благоприятные для пахотного земледелия. Оценка мобильно сти людей, оставивших могильники Бодзе, Чепле и Шекшово, выявляет значительные различия в истории формирования этих групп населения.

Заключение

Исследование изотопного состава стронция в скелетных останках из могильника Шекшово-9 – один из первых опытов реконструкции мобильности людей X–XI вв., связанной с формированием новой сети расселения на севере Русской равнины. При обращении к этой проблематике в археологии в центре внимания традиционно находятся материалы, которые могут рассматриваться как свидетельства передвижений, миграций, дальних торговых поездок, присутствия в средневековых коллективах выходцев из разной этнической среды, особого стиля жизни, подчеркивавшего престижность военных и торговых занятий. Первые результаты изучения изотопных маркеров, характеризующих мобильность жителей Шекшова, не в полной мере соответствуют ожидаемой картине высокой подвижности средневекового населения Северо-Восточной Руси. Погребенные на некрополе одного из крупнейших поселений X–XI вв. в Суздальском Ополье, включенных в систему княжеского управления, в основе своей – местные уроженцы. Будущие исследования покажут, отражают эти наблюдения специфику историко-культурной ситуации в Шекшовском микрорегионе или более общие закономерности.

Список литературы К оценке мобильности жителей Суздальского Ополья X - первой половины XII века

- Добровольская М.В., Решетова И.К. О ландшафтном подходе в изучении мобильности населения прошлых эпох на основании данных об изотопном составе стронция // КСИА. – 2018. – Вып. 258. – C. 7–14.

- Зайцева И.Е. Уздечный набор X в. из Шекшова в Суздальском Ополье // КСИА. – 2017. – Вып. 246. – С. 306–322.

- Макаров Н.А. Археологическое изучение Северо-Восточной Руси: колонизация и культурные традиции // Вестн. РАН. – 2009. – Вып. 12. – С. 1068–1079.

- Макаров Н.А., Красникова А.М., Зайцева И.Е. Могильник Большое Давыдовское-2 – погребальный памятник первой половины I тыс. н.э. в Суздальском Ополье // РА. – 2010. – № 1. – С. 41–52.

- Макаров Н.А., Красникова А.М., Зайцева И.Е., Добровольская М.В. Средневековый могильник Шекшово: «Владимирские курганы» в свете новых полевых исследований // РА. – 2020. – № 4 (в печати).

- Макаров Н.А., Леонтьев А.Е., Шполянский С.В. Средневековое расселение в Суздальском Ополье // РА. – 2004. – № 1. – С. 19–34.

- Макаров Н.А., Федорина А.Н. Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X–XI вв. // КСИА. – 2015. – Вып. 238. – C. 115–131.

- Макаров Н.А., Федорина А.Н., Шполянский С.В. Большие поселения X–XI вв. и структуры расселения XII–XIII вв. в Суздальском Ополье: проблемы преемственности // Археология Владимиро-Суздальской Земли: мат-лы науч. семинара. – М.: ИА РАН, 2018. – Вып. 8. – С. 7–25.

- Федорина А.Н., Красникова А.М. Средневековое расселение в Шекшовском микрорегионе // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат-лы науч. семинара. – М.: ИА РАН, 2015. – Вып. 5. – С.147–158.

- Шишлина Н.И., Ларионова Ю.О., Идрисов И.А., Азаров Е.С. Вариации изотопного состава стронция в образцах современных улиток восточной части Кавказа // Аридные экосистемы. – 2016. – Т. 2, № 2 (67). – С. 32–40.

- Энговатова А.В., Добровольская М.В., Зайцева Г.И., Антипина Е.Е., Клещенко Е.А., Медникова М.Б., Тарасова А.А., Яворская Л.В. Естественнонаучные методы в реконструкции системы питания и социальной стратификации населения средневекового европейского города // Естественнонаучные методы исследований и парадигма современной археологии: мат-лы всерос. науч. конф. – М.: ИА РАН, 2015. – С. 117–126.

- Bełka Z., Dopieralska J., Królikiwska-Ciagło S., Ratajczyk Z., Wadyl S. Pochodzenie w świetle badań skłdu izotopowego strontu biogenicznych fosforanow // Chiepłe: Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim / pod red. S. Wadyla. – Gdańsk: Muzeum archeologiczne w Gdańsky, 2019. – S. 439–447.

- Bentley A.R. Strontium Isotopes from the Earth to the Archaeological Skeleton: A Review // J. A rchaeol. Method and Theory. – 2006. – Vol. 13. – P. 135–187.

- Frei K.M., Makarov N., Nosch M.L., Skals I., Berghe I.V., Zaitseva I. An 11th-century wool 2/2 twill from a burial in Shekshovo, Russia // Archaeological Textiles Review. – 2016. – N 19. – P. 34–42.

- Frei K., Mannering U., Kristiansen K., Allentoft M.E., Wilson A.S., Skals I., Tridico S., Nosch M.L., Willerslev E., Clarc L., Frei R. Tracing the dynamic life story of a Bronze Age Female // Scientifi c Reports. – 2015. – Vol. 5. – URL: https://doi.org/10.1038/srep10431

- Krzewinska A., Kjellström A., Günther T., Hedenstierna-Jonson Ch., Zacyrisson T., Omrak A., Yaka R., Kilinç G.M., Somel M., Sobrado V., Evans J., Knipper C., Jakobsson M., Storå J., Götherström A. Genomic and strontium isotope variation reveal immigration patterns in a Viking Age town // Current Biology. – 2018. – Vol. 28, iss. 17. – P. 2730–2738.

- Price T.D., Arcini C., Gustin I., Drenzel L., Kalmring S. Isotopes and human burials at Viking Age Birka and the Mälaren region, east central Sweden // J. of Anthropol.Archaeology. – 2018. – Vol. 49. – P. 19–38.

- Price T.D., Frei K. Isotopic Proveniencing of the Bodzia Burials // Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland / ed. A. Buko. – Leiden; Boston: Brill, 2015. – P. 445–462.

- Price T.D., Moiseyev V., Grigoreva N. Vikings in Russia: origins of the medieval inhabitants of Staraya Ladoga // Archaeol. and Anthropol. Sciences. – 2019. – Vol. 11. – P. 6093–6109.

- Snoeck C., Pouncett J., Claeys P., Goderis S., Parker Pearson M., Willis C., Zazzo A., Lee-Thorp J., Schulting R.J. Strontium isotope analysis on cremated human remains from Stonehenge support links with west Wales // Scientifi c Reports. – 2018. – Vol. 8. – URL: https://doi.org/10.1038/s41598-018-28969-8