К перспективе переводной лексикографии: отражение дифференциальных признаков в билингвальных словарях

Автор: Матюшина Наталия Владимировна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Перевод и переводческая практика

Статья в выпуске: 1 т.16, 2019 года.

Бесплатный доступ

Одной из задач современной семантики является описание значений различных групп синонимов, при этом применяется методика совмещения гипотетико-дедуктивного метода и компонентного анализа, разработанная О.Н. Селиверстовой. Целью исследований является выделение дифференциальных признаков в семантике единиц и их отражение в толковых словарях. Вместе с тем выявленные признаки способны внести вклад в совершенствование переводческой лексикографии. Кроме того, значимым видится также наглядное отражение выделенных семантических признаков в виде схем, таблиц и т. п. В данной статье предлагается принцип подобного лексикографического толкования на примере описания английских глаголов to locate, to place и to put, обосновывается действенность его применения в процессе перевода. В качестве доказательства эффективности опоры на наглядность приводятся данные проведенного переводческого эксперимента.

Дифференциальные семантические признаки, переводные словари, наглядность, размещение объекта в пространстве

Короткий адрес: https://sciup.org/147232011

IDR: 147232011 | УДК: 81''25 | DOI: 10.14529/ling190103

Текст научной статьи К перспективе переводной лексикографии: отражение дифференциальных признаков в билингвальных словарях

Наглядность, в том числе графическая, находит свое применение в практике преподавания целого ряда различных дисциплин на протяжении долгого времени. Однако представление научного знания также нуждается в обновлении. Тот факт, что человек лучше запоминает, если информация организована не линейно, а ассоциативно, позволяет предложить включить различные схемы и таблицы в переводные мультимедийные словари. Иными словами, опора на графическое представление термина или семантического значения лексемы возможна не только при обучении, но и при подаче научной, в том числе и лексикографической информации.

Важным компонентом мультимедийного словаря нового типа является графическая и системная визуализация, первая может выражаться схемами и рисунками, вторая – сводными таблицами. Подобную визуализацию следует размещать в качестве опции, чтобы пользователь словаря мог сам регулировать степень визуализации и решать, необходим ли ему только текст перевода, полезен ли ему набор примеров словоупотребления, удобно ли ему опираться на данные сводной таблицы, важны ли для него рисунки-схемы и т. п.

Особенно важно использовать в билингваль-ных словарях результаты и наработки смежных разделов лингвистики, в частности семантики. В данной связи хотелось бы остановиться на исследовательских результатах, полученных в рамках семантической школы О.Н. Селиверстовой, в том числе полученных такими учеными как О.А. Сулейманова, Т.Д. Шабанова и др., а также их многочисленными учениками. Методы и принципы семантических исследований, разработанные О.Н. Селиверстовой, широко применяются аспирантами, магистрантами и студентами Московского городского педагогического университета, Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы и др. вузов. Особо внимание современными лингвистами уделяется совершенствованию экспериментальных методик, нацеленных на верификацию семантических гипотез [1, 5], возможности привлечения различных поисковых систем и мультимедийных средств для проведения эксперимента [6], а также дальнейшей разработке метаязыка семантического описания [7, 8].

Представители школы О.Н. Селиверстовой активно заняты изучением и описанием значений различных языковых единиц, в том числе групп синонимов. В подобных работах часто применяется методика совмещения гипотетико-дедуктивного метода и компонентного анализа, разработанная О.Н. Селиверстовой [2, 3]. Под компонентным анализом понимается процедура «расщепления значения на составные части, вычленение которых обусловлено как соотношением элементов внутри отдельного значения (наличие более общих и более частных элементов, т. е. иерархичность организации), так и соотношением этого значения со значениями других языковых единиц» [3, c. 287–

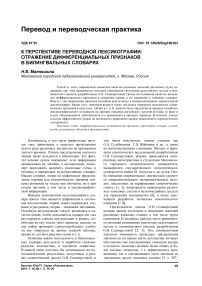

Рис. 1. Признак расположения объекта в открытом пространстве или на горизонтальной поверхности

288]. При использовании компонентного анализа в значении выделяются дифференциальный и интегральный признаки . О.Н. Селиверстова называет «признак дифференциальным , независимо от того, является ли он единственным признаком, по которому различаются значения по крайней мере двух языковых единиц. Для признания признака дифференциальным достаточно, чтобы его составляла информация о дифференцирующем свойстве, представленном по крайней мере в двух вариантах…, причём информация об отдельных вариантах входила бы в разные означаемые» [3, c. 288]. Под интегральным признаком О.Н. Селиверстова понимает «элемент информации, общий по крайней мере для двух языковых единиц и принадлежащий к более высокому иерархическому уровню по сравнению с теми элементами значения, по которым эти единицы различаются между собой» [3, c. 288]. Целью исследований является и выделение интегральных и дифференциальных признаков в семантике синонимичных единиц с их последующим отражением в толковых словарях. Вместе с тем выявленные признаки, как представляется, способны внести весомый вклад и в совершенствование переводных словарей. Остановимся на анализе примера репрезентации дифференциального признака в мультимедийном билингвальном словаре.

Рассмотрим возможность отражения в переводном словаре нового типа семантики группы английских лексем – глаголов to locate, to place и to put . Одним из различительных признаков1 в их значении является признак размещения объекта в открытом пространстве или на горизонтальной поверхности , напр., the defenders decided to place several troops on the river-banks to overlook the road down – военные решили разместить несколько частей на берегах реки для того, чтобы следить за дорогой. Очевидно, что в предложении описана ситуация размещения объекта (войск) в открытом пространстве (берегах реки).

Apart from the tables on which to place computers there should be also stationary – помимо столов для (букв. размещения) компьютеров необходимо еще место для канцтоваров. Настоящее предло- жение представляет ситуацию размещения объекта (компьютера) на столешнице, являющейся в норме горизонтальной поверхностью.

Как показало исследование, признак расположения объекта в открытом пространстве или на горизонтальной поверхности маркирован в значении английского глагола to place (в отличие от его синонимов to locate , to put и to space ). Наглядным образом данный признак можно представить при помощи схемы (рис. 1).

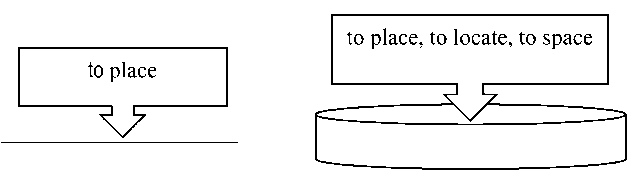

Остановимся на признаке врéменного пребывания объекта в пространстве , являющемся дифференциальным для английских глаголов to place и to put, с одной стороны, и to locate – с другой, при этом в семантике первой пары глаголов признак маркирован (т. е. они описывают вр é менное размещение объекта в каком-либо пространстве), ср.: when Jack agreed to the operation, he placed his life in the hands of the doctor – как только Джек согласился на операцию, он доверил свою жизнь врачу (букв. поместил жизнь в руки врача ); at the time, while Jane was in the shop, she put her bike near the entrance – пока Джейн была в магазине, она поставила свой велосипед у входа.

В значении же глагола locate признак не маркирован (т. е. он описывает размещение объекта на постоянной или по крайней мере длительной основе), ср.: the new houses for sale were conveniently located near a public park and school – новые дома были удобно расположены рядом с парком и школой .

Необходимо отметить, что замена лексем to place и to locate друг на друга без изменения смысла невозможна. Так, если во фразе we're placing you under arrest (мы заключаем вас под стражу) произвести замену выбранной лексемы на ее синоним – *we're locating you under arrest , то получится, что арестованный будет находиться под стражей всю жизнь. И наоборот, если заменить глагол to locate на to place во фразе after Jack`s death a tombstone was located near his grave (после смерти Джека рядом с могилой ему поставили памятник) также получится неотмеченное предложение * after Jack`s death a tombstone was placed near his grave , так как в этом случае возникнет противоречие между значением глагола to place , описывающим врéменное действие, и общим смыслом высказывания, в котором объект (памятник) представлен статичным и помещенным

Матюшина Н.В.

К перспективе переводной лексикографии: отражение дифференциальных признаков в билингвальных словарях в определенном месте (на могиле) на неограниченный период времени.

Предложим способ визуализации данного признака в виде рисунка-схемы (рис. 2).

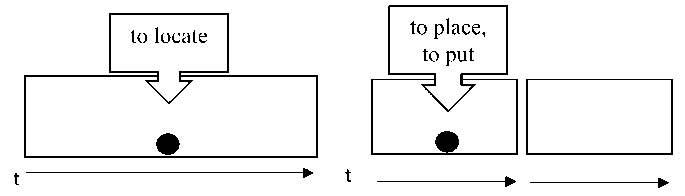

Обратимся к еще одному дифференциальному признаку для группы английских синонимичных глаголов со значением «размещения в пространстве». Глагол to put маркирован по признаку бесконтактного размещения объекта , ср.: the scientists decided to put this elementary particle into the space in order to check and double check their hypothesis – ученые решили запустить (букв. поместить) в космос элементарную частицу для того, чтобы проверить и перепроверить свою гипотезу. В приведенном предложении описана ситуация размещения частиц в космосе, где, как правило, объекты находятся на расстоянии друг от друга и их соприкосновения крайне редки.

Представим, как данный признак можно визуализировать на схеме (рис. 3).

Важно отметить, что выделенные дифференциальные признаки в семантике трех синонимичных глаголов не являются исчерпывающими и требуют дальнейшей доработки, в частности необходимо установить и описать различие значения глаголов to put и to place в случае с врéменным размещением объектов.

Заметим, что возможно также представить данные дифференциальные признаки в виде таблицы (см. таблицу) (подробнее о значении описанных лексем см. [4]).

Далее рассмотрим примеры русских высказываний, при переводе которых на английский язык могут помочь предложенные схемы и сводная таблица. Во многих странах на конечной стадии процедуры ЭКО врачи подсаживают в матку пациентки от одного до двух эмбрионов – put / implant one or two embryos (бесконтактное размещение и врéменное пребывание объекта); Оставалось только разместить по всей реке сторожевые отряды, с назначением каждому особенного района для охраны … to place watch troops along the river (врéменное расположение в открытом пространстве); Проектирование ряда олимпийских объектов позволило расположить их вдали от заповедника – … made it possible to locate the facilities far from the National Reserve (постоянное пребывание объекта).

В целях выявления эффективности опоры на наглядность при переводе письменных текстов был проведен эксперимент. В ходе эксперимента 61 студенту-переводчику второго и третьего курсов были предложены 18 высказываний для перевода с русского языка на английский и с англий-

Рис. 2. Признак постоянного/врéменного пребывания объекта

в пространстве

Рис. 3. Признак бесконтактного размещения объекта

Семантические признаки глаголов to locate, to place и to put

Далее остановимся подробнее на результатах эксперимента, связанных с переводом русских предложений, описывающих различные виды размещения объекта в пространстве , на английский язык. В качестве визуальной опоры испытуемым были предложены рис. 1–3 и таблица, иллюстрирующие дифференциальные признаки в значении глаголов to locate, to place и to put .

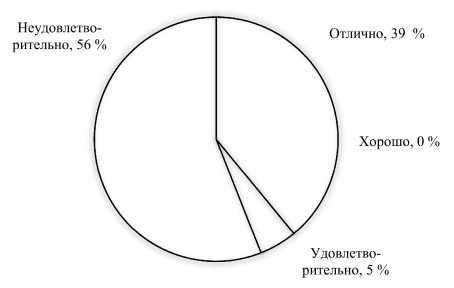

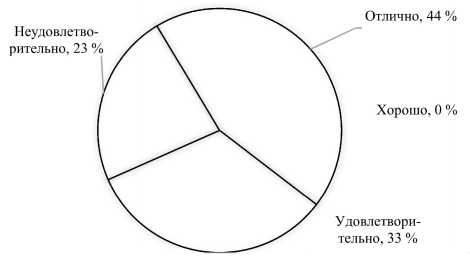

Подводя итог проведенному эксперименту, можно заключить, что при обучении будущих пе- реводчиков опора на наглядные схемы, рисунки и таблицы оказывается достаточно результативной и положительно сказывается на уровне выполненных переводов. Как показало исследование, респонденты, видящие только сами высказывания для перевода, справились в среднем на 55 %, в то время как те, кто имел возможность обратиться к наглядному отражению признаков расположения в открытом пространстве или на горизонтальной поверхности, бесконтактного размещения объекта, а также врéменного/постоянного пребывания объекта, преуспели на 72 %.

Важно отметить, что количество удовлетворительных переводов (на 50–80%) с применением схем увеличилось в шесть раз (с 5 до 33 %) (рис. 4 а, б). Число переводов «на отлично» с опорой на визуализацию составило 44 %, что несколько больше, чем у первой группы респондентов (39 %), количество же неудовлетворительных переводов во второй группе оказалось в два раза меньше (56 и 23 % соответственно).

Проанализируем эффективность наглядного представления вышеупомянутых значений признаков размещения объекта в пространстве в ходе проведения эксперимента. Как представляется, наиболее действенными оказались наглядные описания врéменного размещения объекта на открытом пространстве. Так, при возможности опоры на визуальную составляющую лексикографических описаний глаголов to locate, to place и to put число правильных переводов с применением глагола to place , в значении которого наличествуют данные значения признаков, выросло в два раза (с 44 до 88 %).

В остальном же можно отметить, что применение наглядных схем представления значения синонимичных лексем в процессе перевода никак не сказалось на повышении показателей количества удачных переводов. Так, при переводе русских контекстов, описывающих врéменное и бесконтактное размещение объекта, а также постоянное размещение объекта на открытом

а)

Рис. 4. Оценка качества переводов русских контекстов, описывающих расположение объекта, выполненных а – без опоры на наглядность; б – с опорой на наглядность

б)

Матюшина Н.В.

К перспективе переводной лексикографии: отражение дифференциальных признаков в билингвальных словарях пространстве, количество удовлетворительных английских высказываний составило порядка 60 % в обеих группах испытуемых. Таким образом, можно заключить, что предложенные описания не носят исчерпывающий характер и нуждаются в дальнейшей разработке; так, ряд наглядных схем, предложенных для описания семантики английских глаголов размещения в пространстве, по-видимому, требует улучшения. Кроме того, перспективой исследования видится выделение и описание других различительных признаков в значении изучаемых глаголов, а также расширение способов представления данных семантического исследования в электронном переводном словаре.

Таким образом, на примере наглядного описания трех различительных признаков в семантике английских глаголов to place, to put и to locate показаны возможные способы визуализации дифференциальных признаков в значении синонимов. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что одной из перспектив развития современного языкознания является взаимодействие семантических и лексикографических школ, целью которого представляется выявление дифференциальных признаков в значении групп синонимов, релевантных в переводческой практике, а также разработка способов их визуализации в билингвальных словарях нового типа.

Список литературы К перспективе переводной лексикографии: отражение дифференциальных признаков в билингвальных словарях

- Валова, Ю.В. Экспериментальное исследование дифференциальной семантики английских глаголов возражения / Ю.В. Валова, Т.Д. Шабанова // Вестник Пятигорского государственного университета. - 2017. - № 4. - С. 56-59.

- Селиверстова, О.Н. Компонентный анализ многозначных слов. На материале некоторых русских глаголов / О.Н. Селиверствова. - М.: Наука, 1975. - 240 с.

- Селиверстова, О.Н. Некоторые типы семантических гипотез и их верификация / О.Н. Селиверствова // Гипотеза в современной лингвистике. - М.: Наука, 1980. - С. 262-319.

- Смирнова, И.А. Признаки, релевантные для описания семантики глаголов размещения в английском языке / И.А. Смирнова // Studium Juvenis: Международный сборник трудов молодых ученых / науч. ред. О.Н. Кондратьева, отв. ред. Н.Н. Кошкарова. - Вып. 6. - Челябинск: СИМАРС, 2013. - С. 78-82.

- Сулейманова, О.А. Пути верификации лингвистических гипотез: pro et contra / О.А. Сулейманова // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. - 2013. - № 2 (12). - С. 60-68.

- Сулейманова, О.А. Использование BIGDATA в экспериментальных лингвокогнитивных исследованиях: анализ семантической структуры глагола SHUDDER / О.А. Сулейманова, В.В. Демченко // Когнитивные исследования языка. - 2018. - № 33. - С. 466-472.

- Сулейманова, О.А. Проблема разработки метаязыка семантического описания в современной лингвистике / О.А. Сулейманова, М.А. Фомина // Методология современных семантических исследований в развитии и перспективе / под общ. ред. О.А. Сулеймановой. - М.: Флинта, 2018. - С. 163-176.

- Фомина, М.А. Концептуальные категории в контексте проблемы разработки метаязыка семантического описания / М.А. Фомина // Контенсивные аспекты языка: константность и вариативность. Сб. статей к юбилею О.А. Сулеймановой. - М.: Флинта, 2017. - С. 223-233.