К проблеме финального этапа неолита Нижнего Приамурья (по материалам керамических комплексов)

Автор: Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые представлены результаты физико-химических исследований керамики финального неолита с поселения Богородское-24 (2008 г.). Методами петрографии, рентгенографии и термогравиметрии изучены 10 фрагментов от разных сосудов «постмалогаванского» типа. Выявлены использование различных видов глин для приготовления формовочных масс разной степени отощенности, с добавками минеральных и органических примесей; смешанные - минералогенно-органогенные и минералогенно-шамотно-органогенные - традиции их составления; кратковременный низкотемпературный (600 °С) режим обжига. Сравнительный анализ результатов исследований керамики с поселения Богородское-24 с керамикой финального неолита с о-ва Сучу выявил сходство по технологическим, морфологическим и декоративным признакам. Основной вывод - смешение в керамике поселения Богородское-24 разных гончарных традиций.

Нижнее приамурье, керамические комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/145144875

IDR: 145144875 | УДК: 903.2

Текст научной статьи К проблеме финального этапа неолита Нижнего Приамурья (по материалам керамических комплексов)

Одним из дискуссионных для неолита Нижнего Приамурья является вопро с о его финальном этапе [Медведев, 2011; Шевкомуд, 2008; Шевко-муд, Кузьмин, 2009]. Последней по времени попыткой представить вариант его решения следует считать публикацию И.Я. Шевкомуда [2015]. Сложившуюся в конце неолита и после ситуацию исследователь обозначил как явно «нестандартную». Рассмотрев ее детально, автор описал один из комплексов этого периода, представленный на памятниках Малая Гавань, Богородское-24, Верхняя 218

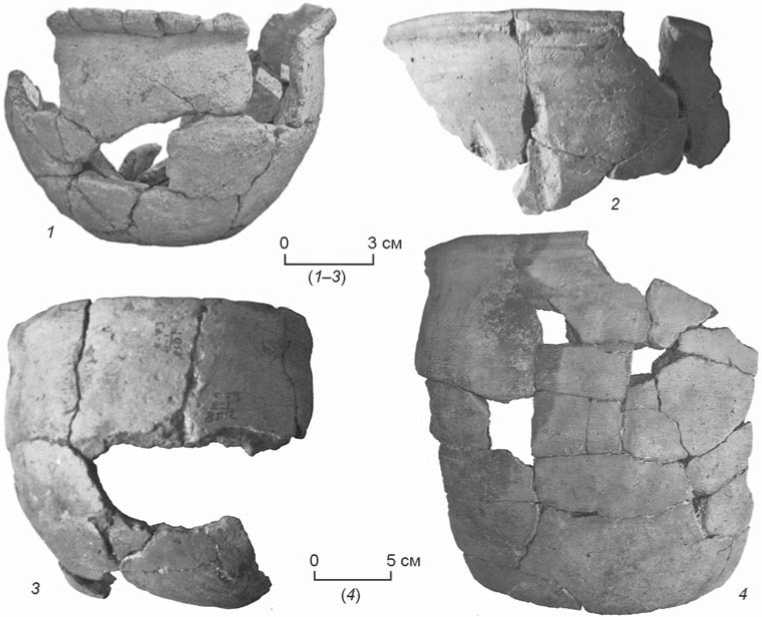

Патха-2 (рис. 1), условно назвав его «постмалогаванским». Главным диагностирующим материалом служит керамика (рис. 2, 1 ), для которой характерны технологические традиции, связанные с финальным этапом позднего неолита, элементарные формы сосудов, венчики «воротничкового» типа и отсутствие какого-либо орнамента. По датам и стратиграфическому положению комплексы с такой керамикой И.Я. Шевкомуд определяет как примерно одновременные коппинским [2015, с. 157–159].

Датируемое эпохой неолита – палеометалла поселение Богородское-24 расположено на правом берегу р. Амур, на северо-восточной окраине с. Богородское в Ульчском р-не Хабаровского края [Список…]. Местонахождение открыто и обследовано в 2007 г.; по результатам стационарных раскопок 2008 г. опубликован отчет [Uchida et al., 2009]. В марте 2013 г. с разрешения автора раскопок из коллекции были отобраны 10 фрагментов керамики «постмалогаванского» типа для физико-химических исследований. Образцы обследовались в Хабаровском инновационно-аналитиче ском центре (ХИАЦ) Института тектоники и геофизики ДВО РАН и в Институте материаловедения ХНЦ ДВО РАН (г. Хабаровск) методами петрографического, рентгенофазового и термогравиметрического анализов. Петрографические иссле-

Рис. 1. Археологические памятники с финальнонеолитической керамикой.

1 – Малая Гавань; 2 – Богородское-24; 3 – Верхняя Патха; 4 – Сучу.

Рис. 2. Финальнонеолитическая керамика.

1 – Богородское-24 (по: [Шевкомуд, 2015, с. 145, рис. 2, 2 ]); 2 – 4 – Сучу.

дования осуществлены на поляризационном оптическом микроскопе ImagerA2m; анализ шлифов выполнен научным сотрудником Института горного дела ДВО РАН Л.И. Щербак. Рентгенофазовый анализ проведен с применением дифрактометра ДРОН-7 старшим научным сотрудником Института материаловедения И.А. Астаповым. Термогравиметрический анализ - на приборе синхронного термического анализа STA449F3 Jupiter старшим научным сотрудником Института материаловедения канд. хим. наук Н.Ф. Карпович. Окончательные результаты исследований получены в январе 2017 г. Таким образом, на сегодняшний день накопился определенный объем данных, позволяющий дополнить информацию по означенной выше проблеме. Цель статьи - кратко представить результаты анализов и определить основные признаки керамики «постмалогаванского» типа.

Исследования показали, что при изготовлении сосудов использовались разные виды глин: псам-мито-алевритистые, псаммито-гидрослюдистые, алевритистые гидрослюдистые. Они в основном железистые, бурые, а также разных оттенков – от светло- до темно-бурых. Состав формовочных масс определяется разным соотношением глинистого сырья и минеральной отощающей примеси. Можно говорить о сильно-, средне- и слабоотощен-ных формовочных массах. Установлено, что в качестве добавок активно использовались пресноводный моллюск (раковины и тело), а также песок, шамот и породные обломки. Основные разновидно сти минералов – кварц, плагиоклаз и рудный минерал. Шамот обнаружен в четырех образцах. Вероятнее всего, использовались сухие глины трех сортов: гидрослюдистая, каолиновая и каолиносодержащая. По данным рентгенографии, образцы содержат в составе минеральных фаз кварц и полевые шпаты ряда альбит-анортит (плагиоклазы); слюдистые минералы не обнаружены. Включения в основном неправильной формы, хотя встречаются и окатанные. Это показывает, что породные обломки дробились, а сухая глина измельчалась и растиралась. Частицы имеют мелкие (0,1–0,2 мм), средние (0,3–0,5 мм), крупные (0,5–0,7–1,0) и очень крупные (1,0–1,5–2,0–3,0 мм) размеры. Такой разнородный размерный ранг указывает, что включения, скорее всего, не просеивались. В целом, традиции составления формовочных масс можно определить как смешанные - минералогенно-ор-ганогенные и минералогенно-шамотно-органо-генные. К первой относится один рецепт: глина + песок + породные обломки + органика; ко второй – два: глина + шамот + песок + органика и глина + шамот + песок + породные обломки + органика. Таким образом, всего зафиксировано три рецепта 220

формовочных масс. Обжиг был кратковременным низкотемпературным, в пределах 600 °С. По цвету керамика снаружи в основном светло-коричневая и серо-коричневая, в изломе и изнутри – серо-коричневая, серая и темно-серая. Изделия закрытых, хорошо профилированных форм изготовлены вручную ленточно-кольцевым налепом в программе донно-емкостного начина. Венчики отогнуты наружу; обрез устья приострен или закруглен. Донца плоские. Керамика декорирована только прямым налепным валиком по внешнему бортику венчика, стенки не орнаментированы.

Сравнительный анализ керамики с поселения Богородское-24 материалов с о-ва Сучу (рис. 2, 2 – 4 ) показал как достаточно явные черты сходства, так и отличия керамических комплексов. В числе сходных признаков:

-

1) использование при изготовлении формовочных масс алевритистых гидрослюдистых глин, разнородных по цвету (от светло-бурой до черной), но достаточно однородных по степени ожелезнен-ности (железистые);

-

2) использование в основном очень слабо ото-щенных формовочных масс, единственной минеральной добавкой в которые, по данным петрографии, служил песок;

-

3) разный размерный ранг частиц главных разновидностей минералов – кварца и плагиоклаза и их в основном неправильная форма;

-

4) активное использование в качестве органической добавки пресноводного моллюска (раковины и тела);

-

5) смешанная (минералогенно-органогенная) традиция составления формовочных масс по рецептуре «глина + песок + органика»;

-

6) ленточно-кольцевой налеп, донный и донноемкостный начины;

-

7) закрытые, хорошо профилированные сосуды средних размеров с отогнутыми наружу венчиками и плоскими донцами;

-

8) обработка поверхностей различными приемами, но в основном затиранием, заглаживанием и покрытием ангобом;

-

9) декорирование только прямым налепным валиком (монолитным или рассеченным одним-двумя прочерченными желобками) по внешнему бортику венчика и отсутствие орнамента на всех остальных частях сосудов.

Таким образом, выявлено сходство по основным технологическим (тип глин, характер примесей, состав и традиции составления формовочных масс, способ формовки и способы обработки поверхностей), морфологическим (формы сосудов, типы венчиков) и декоративным (оформление внешнего бортика венчика) признакам.

К индивидуальным отличительным признакам керамики с поселения Богородское-24 можно отнести использование различных видов глин для приготовления формовочных масс разной степени отощенности, добавками в которые служили как минеральные (песок, шамот и породные обломки), так и органические (пресноводный моллюск с раковиной) примеси, а также смешанные – ми-нералогенно-органогенные и минералогенно-ша-мотно-органогенные – традиции их составления. Отличается также и режим обжига. Наличие этих отличительных признаков можно объяснить смешением разных гончарных традиций. На это указывают и несколько видов глин, и формовочные массы разной степени отощенности, и использование в одной рецептуре различных минеральных добавок, и собственно традиция их составления, но самое главное – внешние признаки сходства, т.е. форма и способы оформления частей сосудов, которые являются диагностирующими, а также способы декорирования.

В связи с этим возникает вопрос об источниках этих гончарных традиций. Для его решения, на наш взгляд, необходимо детальное сравнение с другими нижнеамурскими материалами, имеющими сходные внешние признаки, проведение их физико-химических исследований, а также выявление элементов сходства с синхронными материалами сопредельных территорий.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы К проблеме финального этапа неолита Нижнего Приамурья (по материалам керамических комплексов)

- Медведев В.Е. О современных тенденциях в исследовании неолита юга Дальнего Востока России. Нижнее Приамурье // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. - СПб.; М.; Великий Новгород: Изд-во ИИМК РАН, 2011. -Т. 1. - С. 176-179.

- Список выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Хабаровского края, по состоянию на 01 января 2015 года. - URL: http:// kultura27.ru/documents/?doc_type=16 (Дата обращения: 16.01.2016).

- Шевкомуд И.Я. Коппинская культура и проблема перехода от неолита к палеометаллу в Нижнем Приамурье // Столетие великого АПЭ (К юбилею акад. А.П. Окладникова). - Владивосток: Дальнаука, 2008. -С. 157-181

- Шевкомуд И.Я. Неолит - палеометалл в Нижнем Приамурье - концепция палеоэтнокультурного развития // Первобытная археология Дальнего Востока России и смежных территорий Восточной Азии: Современное состояние и перспективы развития: мат-лы регион. науч. конф. (Владивосток, 18-20 ноября 2013 г.). - Владивосток: Дальнаука, 2015. - С. 140-176.

- Шевкомуд И.Я., Кузьмин Я.В. Хронология каменного века Нижнего Приамурья (Дальний Восток России) // Культурная хронология и другие проблемы в исследованиях древностей востока Азии: сб. ст. - Хабаровск: Хабар. краевой краевед. музей, 2009. - С. 7-46.

- Uchida K., Shewkomud I., Kunikita D., Gorshkov M., Koshitsena S., Bochkaryova E., Matsumoto T., Yamada M., Imai Ch. 2008 nendo Bogorotsukoe 24 isekino Koukogakutyosa // 10th Annual Meeting of the RANA (Research Association of the North Asia). - Tokyo, 2009. -P. 9-12 (in Jap.).