К проблеме художественного осмысления и воплощения духовного подвига в историко-религиозной живописи

Автор: Скоробогачева Екатерина Александровна, Степанова Анна Валерьевна

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Теория и история культуры, искусства

Статья в выпуске: 3 (15), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема художественного отображения православного подвижничества в современной историко-религиозной живописи недостаточно исследована, однако исключительно актуальна в контексте современных мировых процессов, охватывающих не только экономику и политику, но также сферы духовной жизни и культуры. Ярким примером именно такого творчества являются станковые полотна Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Особый живописный язык рассматривается в статье как основа для раскрытия идеи духовного подвига. В результате искусствоведческого анализа станковой картины художника Р. М. Абрамочкина «Оптинские новомученики» (2011) выявлены характерные изобразительные приемы, связь с классическим наследием русской иконы и реалистической картины, новации синтезированного живописного языка, имеющие особую ценность в отечественном изобразительном искусстве и православной духовно-художественной традиции в целом.

Духовно-художественные традиции, православное подвижничество, российская академия живописи, ваяния и зодчества ильи глазунова, р. м. абрамочкин

Короткий адрес: https://sciup.org/140294933

IDR: 140294933 | УДК: 75.04(470+571) | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_3_144

Текст научной статьи К проблеме художественного осмысления и воплощения духовного подвига в историко-религиозной живописи

About the authors: Ekaterina Alexandrovna Skorobogacheva

Doctor of Arts, Professor of the Department of World Art History, Director of the Museum of the I. Glazunov’s Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture (Moscow).

Anna Valerievna Stepanova

Рost-graduate student of the I. Glazunov’s Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture (Moscow).

The article was submitted 11.04.2022; approved after reviewing 04.05.2022; accepted for publication 11.05.2022.

Отражение идеи христианского подвижничества в искусстве недостаточно изучено как в историческом прошлом, так и ныне. Между тем, ее влияние на русскую культуру трудно переоценить. Обозначенная идея не только оказывала воздействие на национальное самосознание и общественную мысль, но и нашла выражение в формировании характерных особенностей, присущих русской культуре1.

Феномен православного аскетического подвижничества является значимым элементом отечественной духовности2, что составило сферу исследований выдающихся религиозных философов и мыслителей (Вл. Лосский, Г. П. Флоровский, И. М. Концевич, Л. П. Карсавин, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и др.). Тема православного аскетического подвижничества была раскрыта и в художественной культуре России XIX — начала XX в. Возрастание интереса к этой теме наблюдается с конца 1990-х гг.3 Опыт православного подвижничества рассматривается также современными культурологами и искусствоведами (С. В. Гнутова, Г. В. Скотникова4, М. Н. Цветаева5, И. К. Языкова). Однако, несмотря на все возрастающий интерес к теме духовного подвижничества, она остается недостаточно изученной как феномен одновременно и богословской традиции, и русской духовной культуры6. Попытка всестороннего осмысления данного феномена сделана М. Ю. Нероновой, выявившей, что одним из важных источников изучения подвижничества наравне с произведениями богословской литературы являются произведения изобразительного искусства7.

Значение обращения к теме православного подвижничества в искусстве живописи трудно переоценить. Подвижничество является одной из важных основ понимания смысла православной веры, способом ее претворения в жизнь. Русский историк культуры В. А. Кожевников писал, что величие иноческого подвижничества состояло в том, что оно осуществило высокий идеал святости не в единичных исключительных примерах, а в многочисленно повторенных. Вера в прочно установленный образец святости была подтверждена жизненным подвигом8.

В православной традиции понятие «подвижничество» обозначает не только движение к добру, но и противостояние злу через подвиг. О смысле христианского подвига в своем сочинении архиеп. Феодор (Поздеевский) сообщал: «…Христианство, переводимое в жизнь, неизбежно <…> требует борьбы, подвига <…> как норма совершенного бытия человека. <…> Идея церкви земной неотделима в христианском сознании от идеи борьбы»9. В богословской литературе говорится о «подвиге терпения», «подвиге брани» и «подвиге смирения»10, а подвижники именуются «героями». «Подвижники — люди героические, хотя их героизм может быть очень негромким. <…> Где найти примеры подвижничества? Прежде всего — это монахи, среди них очень много настоящих подвижников. Таких тихих подвижников — миллионы: в монастырях, на приходах, среди скромных тружеников»11. В труде «Самодержавие духа» митр. Иоанн (Снычев) пишет, что русский народ подвижников именует трудниками, тружданиками, тружениками. В сфере народного самосознания русский народ ясно и безоговорочно сознавал смысл своего существования в том, чтобы «Богу потрудитися»12.

Несмотря на традиционность темы духовного подвижничества для русского менталитета, исследовательских трудов, обращенных к этой теме с позиции русской культуры, практически нет. «Понятие “новомученики” сравнительно недавно вошло в научно- историческую литературу <…>. Несмотря на то, что за прошедшие десятилетия накоплен обширный материал о христианах, пострадавших <…> в XX в., до настоящего времени в современной исторической науке остается не исследованным до конца феномен новому-ченичества»13. Нет ни одного монографического исследования, посвященного историографии проблемы феномена новомученичества, нет и комплексных исследований, освещающих подвиги святых ХХ в. Также недостаточно исследована их социально- историческая роль14.

В России христианское подвижничество было и остается массовым. Но его героика нечасто отражается в современной культуре, в мирском изобразительном искусстве. Станковое полотно, исследуемое в данной статье, можно отнести к немногим примерам такого творчества. Исследуемая картина является дипломной работой выпускника Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ) — «Оптинские новомученики» (2011) Р. М. Абрамочкина (рис. 1)15. Художник обратился к теме отечественного хри стианского подвижничества име нно XX в., а не отдаленных исторических эпох,

Рис. 1. Р.М. Абрамочкин.

Оптинские новомученики (2011). Фрагмент

в чем заключается сюжетная специфика полотна. При этом прослеживается корреляция между традициями подвижничества разных хронологических периодов, но задачи художественного отображения современности отличаются ярко выраженными особенностями.

Для привлечения общественного внимания в арсенале художника представлены композиционные построения, характерность рисунка, символичные цвета, подобные емкой визуализации религиозно-философских заключений, неожиданные ракурсы и прочие изобразительные приемы. При этом эпатажная изобразительность может разрушить творческую идею картины. Таким образом, возникает фундаментальная пробле ма — как, какими художественными средствами возможно передать духовный подвиг, как его изобразить в реалиях современной жизни, как прийти к убедительности звучания образов без наносной героики?.. Отечественный художественный опыт нескольких последних десятилетий показывает, что достижение творческих результатов такого уровня возможно при владении высокопрофессиональным художественным языком, приобретаемым молодыми художниками, в том числе при освоении школы мастерства в Академии Ильи Глазунова.

Феномен обозначенного аутентичного языка требует продолжения исследований. По мнению ряда искусствоведов, отображение религиозной темы в целом в современном искусстве России — явление, остающееся также малоизученным16. Представляется плодотворным подход искусствоведа Н. Н. Третьякова, согласно которому, при анализе работ историко-религиозного жанра следует выявлять наличие или отсутствие их связи с традициями русского церковного искусства. Укажем также, что имеется лишь несколько научных публикаций, затрагивающих тему духовного подвига и его художественной репрезентации17. При исследовании используем, в частности, метод интервьюирования, привлекаем документально подтвержденные мнения специалистов (рецензии дипломных работ), и собственные разработки сравнительно-а налитического анализа художественного языка в станковой живописи.

Художник Руслан Михайлович Абрамочкин посвятил свое полотно трагическому событию 1993 г., когда в день празднования Пасхи три монаха Оптиной пустыни приняли мученическую смерть. В постсоветской России это преступление вызвало огромный резонанс, монашеский подвиг не канул в лету, был отражен в литературе18. По прошествии двух десятилетий образы подвижников обрели новое звучание в монументальном полотне Р. М. Абра-мочкина. Исследуем, посредством каких художественных средств достигнута убедительность решения образов и раскрыта идея.

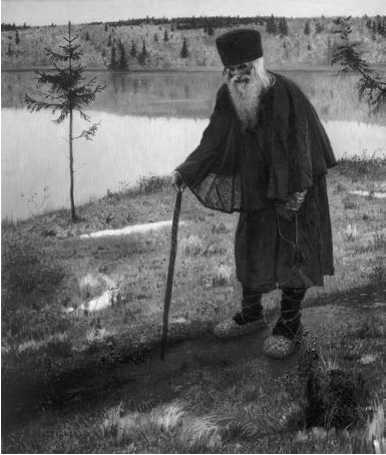

Собирая подготовительный материал для картины, ее автор длительное время жил в Оптиной пустыни, стремился следовать примеру М. В. Нестерова, например, его методике написания картины «Пустынник» (1888–1889, ГТГ) в отношении применения тональных и тепло-холодных цветовых градаций, интенсивности цветовой палитры. Следовательно, творческие искания в данном направлении, осуществлявшиеся М. В. Нестеровым, продолжаются и в наши дни.

В рецензии на дипломное полотно «Оптинские новомученики» обозначено, что художник, изображая трагически погибших людей, не пошел по пути натуралистического пересказа событий, хотя даже крупнейшие русские живописцы реалистической направленности второй половины XIX в. приближали традиционную христианскую сюжетику к более приземленному бытовому жанру. Цель же современного художника, работающего в реалистической манере, проявилась в стремлении показать именно духовную сторону сюжета. Потому и найденная им форма воплощения напоминает иконную композицию, в которой он «сознательно ограничил себя в выборе пластических и колористических средств»19.

Вместе с тем, полотно сохраняет высокий по академическим нормам изобразительный уровень — четкий и убедительный рисунок, использование классических принципов построения композиции, которая при этом четко читается, колористическую глубина, тщательность проработки образов через светотеневую моделировку. Как композиционно-смысловой центр показан отец Василий в праздничных белых одеждах, в его руках светом и цветом акцентирована икона «Воскресение Христово». По сторонам от него изображены иноки Ферапонт и Трофим с зажжёнными свечами в полный рост в церковных облачениях. Свечи неярко озаряют лица монахов в синем сумраке, при этом тональные и цветовые контрасты создают ощущение приближения трагических событий. Вдали виднеется Введенский собор на фоне зоревой полоски неба, словно вторящей свету переднего плана полотна. Фрагментарно показанный пейзаж подобен аллюзии трактовок М. В. Нестерова.

Лаконичность живописного пейзажного окружения избрана автором намеренно, и отчасти эквивалентна традиции отечественной храмовой живописи. В интервью Р. М. Абрамочкин пояснил, что, согласно первоначальному замыслу, композиция должна была стать многофигурной, динамичной, что мешало бы воплощению центральной идеи, и именно поэтому он сосредоточился на поиске образов трех монахов20. Трактовка трагического события переосмыслена художником через образную композицию. Аналогии такого подхода можно найти в русской иконописи XIV–XV вв., где живописно- пластический строй подчиняется не событийной, а духовной идее. Подчеркнем, что картина исполнена в традициях высокого реализма21, лишь с фрагментарным, весьма релятивным влиянием иконописной традиции. Как пояснил художник, реалистичность изображений, в самом широком понимании данного термина, была не самоцелью, а необходимым средством, позволяющим приблизиться к убедительности трактовки образов монахов.

Однако для живописного исполнения данного сюжета оставаться на концептуальных позициях реализма оказалось достаточно сложно. Художник пытался избежать «повествовательности», документальности звучания, жанровости и, вместе с тем, не утратить жизненность решения. Отчасти для решения такой задачи им использованы формальные средства — набор атрибутов, указывающих на религиозно- духовную суть сюжета, соответствующая колористическая схема, крестообразное композиционное построение, иносказательность деталей. Однако чрезмерное внимание к формально-п ластическим качествам художественного изображения может привести к потере индивидуальности трактовок. Более того, формальный подход содержит опасность «изживания национальных черт в искусстве»22. В поиске образов оптинских монахов Р. М. Абрамочкин стремился избежать превалирования и жанровости, и символизма звучания, — ему удалось подчинить весь живописнопластический строй именно идее духовной свободы изображенных, найти для этого аутентичное решение через синтезирование художественного языка разных жанров и типов живописи, через синергизм восприятия единого живописного пространства. Образы монахов трактованы точно, реалистично, с передачей портретного сходства, но и с долей обобщения. При этом зритель понимает, что предстающие на полотне сильные духом личности и исключительны, и в то же время одни из многих в направленности своей деятельности.

В раскрытии идеи картины важен и такой изобразительный прием как группировка малых объемов в основном: фигур монахов на фоне пространства неба. Небольшая часть холста отводится изображению земной тверди — она, при всей реалистичности исполнения, лишь едва угадывается. По словам автора полотна, он намеренно не сосредотачивал внимание на окружающей природе, однако именно она призвана подчеркнуть силуэты изображенных. В таком построении пространства достигается парадоксальный эффект статичного движения, сложного пластическо-смыслового сочетания динамики и неподвижности — снизу вверх и из глубины к переднему плану картины. Изобразительный прием «неподвижности во внутреннем движении» отличает композицию от фотографического стоп-кадра. Так возникает аналогия с древними иконными образами Деисусного чина, Троицы Ветхозаветной и Новозаветной.

Религиозная тема полотна «Оптинские новомученики» зрительно прочитывается не только благодаря изображению соответствующей атрибутики. Художник стремился к максимальной лаконичности предметного отбора, избыток которого мог бы придать жанровую окраску историческому полотну. Высокий язык духовного реализма раскрывается во внутреннем соответствии с русской религиозностью благодаря глубинной связи живописной композиции с традиционной иконографией явления предстояния. Подобный мотив «является главной темой иконостасного чина»23. Таким образом, картина «Оптинские новомученики» имманентно соотносится с русской православной традицией. Полотно становится носителем духовного содержания самобытной отечественной культуры.

Сюжетная глубина молитвенного подвига, православного подвижничества передана художником и как достижение личного, ни с чем несравнимого творческого поиска, и как развитие отечественной традиции высокого реализма. Сама тема подвижничества подводила автора к использованию внешне простых, но внутренне наполненных религиозно-философским содержанием композиционных решений, внешне недвижного, но внутренне динамичного движения, умеренности цветовой палитры и, как следствие, ее глубокой разработки.

Как важное творческое достижение современного художника выделим способность передачи «момента сюжета». На картине Р. М. Абрамочкина новомученики изображены в то время, когда кончается пасхальная полунощ-ница, и все готовятся идти на крестный ход24. Вместе с тем, автор стремился показать нечто большее, чем мгновенье. «Момент сюжета» полотна соотнесен с высотой духовного состояния или предстояния. Тем самым в картине найден тот необходимый рубеж, который отделяет ее от бытового, портретного жанров и, не умаляя их достоинств, позволяет причислить исследуемое произведение к историко-религиозной живописи.

Для соответствия живописного полотна историко- религиозному жанру важным критерием документализма, обязательного в исторической живописи, является нравственный критерий. Соответствие сюжета исторической правде, степени его достоверности, в смысле степени натурализма изображаемого события, определяется восприятием художника. Проблема документализма в искусстве с этой точки зрения связывается с нравственным критерием25. Такой подход прослеживается в русской культурной традиции, особенно он присущ иконописи. Тема страдания здесь воплощается посредством образного решения. «До-кументализм русской иконописи сохранял особый художественный характер, по сути, исключавший грубый натурализм в изображении истязания плоти»26.

Творческий метод Р. М. Абрамочкина заключается в следующем — отталкиваясь от сюжета мученичества, он передает величие духа людей, оставаясь на позициях реализма, антагонистичного натурализму, нарративу, раскрывает тему, гармонично применяя документализм в трактовке живописного полотна на религиозную тему. Творческие искания в данном ракурсе продолжаются на современном этапе развития реалистической живописи. Данная тенденция закономерна, поскольку еще в конце XIX в. яркий представитель русской духовной философии Н. А. Бердяев подчеркивал, что развитие реализма в сторону натурализма ведет к его вырождению, творческому падению27.

Подобная взаимозависимость духовного содержания и формы его воплощения проявляется, когда тема нравственности решается в живописном произведении через призму духовности. Обозначенный подход, выявленный в рассматриваемой современной картине, обнаруживает преемственность с традициями рубежа XIX–XX вв., что явилось одним из ключевых положений творческого метода М. В. Нестерова.

Он многократно в творчестве обращался к раскрытию темы подвижничества. Намеренно избегая жанровой направленности реалистического живописного языка передвижников, впервые сформировал творческий подход для воплощения русского национального идеала, содержащего в себе объяснение религиозной са

Рис. 2. М. В. Нестеров. Пустынник (1889)

мобытности России. Его полотна («Пустынник» (1888–1889) (рис. 2), «Явление отроку Варфоломею» (1889), «Великий постриг» (1898) и др.) открыли русской реалистической живописи путь к глубинному воплощению православной духовности.

Творческий метод, обусловленный темой подвижничества, получил свое развитие именно в его творчестве. «В своих полотнах М. В. Нестеров воспроизводит мир русской национальной религиозности. Его творческие поиски привели к диалогу традиций светского и религиозного искусства, формированию оригинального стиля религиозной живописи»28. Уникальность живописного языка произведений Нестерова заключалась в соединении реалистического искусства с задачами, которые доступны только религиозной живописи29. Воплощая на своих полотнах образы подвижников веры, художник, оставаясь на позициях реализма, сформировал особый комплекс живописнопластических подходов, направленных на выявление сути изображаемого события. Заостряя внимание не на событийной стороне сюжета картины, а на образной точности воплощения духовной темы, М. В. Нестеров открыл перспективу поисков выражения в реалистическом искусстве — эстетику православных духовных основ русского народа. Подобный подход получил развитие в современной живописи. Полотно Р. М. Абрамочкина «Оптинские новомученики» являет пример развития такого подхода.

В своем идейном подходе к решению темы христианского подвижничества как значимого явления в духовной жизни современной России, живописцу близок и творческий метод П. А. Корина, ученика М. В. Нестерова. «У Корина возникла идея запечатлеть на холсте твердых сторонников православия, переживших бурные годы революции и гражданской вой ны, сохранить для человечества духовный облик их авторитетов — священнослужителей, отмеченных верностью долгу и убеждениям <…>»30. В серии картин- этюдов П. Д. Корина к неосуществленному полотну «Реквием» или «Русь уходящая» (1925–1959) угадываются те же характерные изобразительные приемы, обусловленные связью с классическим наследием русской иконы и реалистической картины, применяемые и в современной историко-религиозной живописи.

Подготовительные этюдные портреты священнослужителей, предназначенные для написания «Руси уходящей» П. Д. Кориным, явились особой вехой в живописи России ХХ в., продолжив традиции портретного искусства В. М. Васнецова, И. Е. Репина, М. В. Нестерова31. Однако тема духовного подвига звучит здесь как «беспримерная трагическая тема»32, решается мрачно и безнадежно33. Образный живописный язык подчеркивает то же настроение, раскрытое сильно и остро.

Руслан Абрамочкин обращался к творческому наследию живописцев конца XIX — начала ХХ в., при этом смог создать уникальное живописное

Рис. 3. П. Д. Корин.

Отец Сергий Успенский (старший)

полотно, традиционное и в то же время новаторское. Картина «Оптинские новомученики» при всем трагизме звучания отмечена стремлением отразить правду жизни, гармонией, созерцательностью образов, что достигнуто посредством их живописно-пластического решения, созидательным духовным настроем сути — так выражена идейная позиция автора полотна34. Художник не применяет драматическую экспрессию трактовок, что свойственно портретам П. Д. Корина, например таким, как «Отец Сергий Успенский (старший)» (1929) (рис. 3), «Отец Сергий Успенский (младший) (1931)).

В картине Р. М. Абрамочкина трагизм звучания завуалирован, тактично «вплетен» во внутреннюю ткань полотна, в структуру живописного произведения, что достигнуто через применение пластических и композиционных приемов. Однако трагизм не воспринимается как безысходность, преобладает высокое звучание скорби благодаря до- минированию спокойных, лаконичных жестов. Важно подчеркнуть, что художник использует в полотне традиционный для русской культуры язык

жеста — «спокойствие античного жеста сохраняется в русской иконе»35. Жест, при котором фигура остается в целом неподвижной, проявляется «не только на сюжетном, но и на общем композиционном уровне»36. Подобный прием придает живописному полотну не только статичное равновесие и монументальность, но, главное, определяет трактовку скорби как чувства возвышенного, причастного вечности.

Такой подход присущ именно современному историко-религиозному жанру живописи. Это объясняется обращением как к классическому наследию европейской изобразительной традиции, так и к классической русской национальной культуре — иконописи. Известный культуролог В. С. Глаголев обратил внимание на то, что в современной историко-религиозной живописи изживается цитатность, происходит обращение к внутреннему содержательному, просветленному миру духовенства; наблюдается уход от трагической экспрессии, свой ственной, например, портретной серии П. Д. Корина к картине «Русь уходящая», выполненной в 1920-е гг.37

Важно учесть, что «доминантной чертой русской культуры ХIХ в. стали религиозные искания»38. Художественный реализм, воплощающий тему подвижничества, духовности проявлен и в художественной литературе. «Литература ХIХ века, в противовес атеистической тенденции, укрепляла свой религиозный статус <…> зачастую тяготела к монастырю, к аскетическому подвигу, к святости»39. Искания художников в этом направлении были связаны с процессами, происходившими в литературе и философии40. Важная особенность данного явления заключалась в обращении к этой теме как к сути русской национальной культуры, главным ядром которой была духовность.

Подчеркнем, что идеи, близкие русской живописи, раскрыты в отечественной литературе, во многом ими определен реалистический метод Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы»). В решении темы духовного подвижничества «стирание грани между миром и монастырем в смысле слияния их и созидания незримого монастыря в миру»41; воплощение такого подхода художественного реализма, в основе которого лежит духовное начало: Достоевский находит живое и пророческое воплощение «онтологического реализма православной культуры»42. «Мир предстает как храм, где все устремлено к Богу», «храм с его красотой и благоволением архитектуры для православного сознания есть символическое подобие преображенного мироздания»43.

Тема духовного подвижничества получила особенно глубокое отражение в творчестве «художника слова» Ф. М. Достоевского. В опыте подвижничества писатель видел возможность национального духовного возрождения: «…оптинское подвижничество, <…> Достоевского выходит за стены обители, знаменуя возможность «обновления для всех»44. Проблема понимания святого подвижничества выявляет суть способа его художественной репрезентации.

Р. М. Абрамочкину особенно близка суть творческого метода и Ф. М. Достоевского, и М. В. Нестерова, которая заключена в понимании святого подвижничества как благословения свыше, а не трактовки образа героя, несущего на себе это бремя45. Ориентирами такого искусства, представителем которого на рубеже XIX–XX вв. являлся М. В. Нестеров, были не проблемы отношения человека и общества, не задача этического совершенствования, что выдвигалось на первый план передвижниками, а открытие «богочеловеческого единства»46. Такую же трактовку отмечаем и в картине Р. М. Абрамочкина «Оптинские новомученики».

На основании исследованных материалов заключаем, что обращение к теме духовного подвижничества, к Оптиной пустыни является своего рода культурным каноном национальной культуры. Поэтому трактовка образов Оптинских новомучеников, решенная в современном живописном полотне, становится не только преемником философско- нравственных исканий XIX в., когда самобытность русской культуры раскрывалась через ее духовную православную суть, но актуализирует тему подвижничества.

Важной задачей для Р. М. Абрамочкина являлось стремление раскрыть тему мученичества, соблюдая особый живописный строй, отличавшийся чистотой цветовой палитры, сохранением ясных тональных отношений — приемы, которые в решении духовной темы дают ощущение близости к храму. Автор стремился сочетать трагизм звучания с красотой художественного воплощения. Идея красоты здесь выступает как содержание духовности. Тема духовного подвижничества, таким образом, прочитывается в самой структуре живописно- пластического языка картины.

Обращение к духовности является важным фактором сохранения живописной культуры — «высокохудожественное произведение должно опираться на духовное содержание»47. Нельзя не вспомнить слова Н. А. Бердяева о том, что в искусстве не может не быть прорыва к красоте. Именно тогда величайшие реалисты XIX в. становились великими художниками, когда в их произведениях за «временной реалистической оболочкой светила красота вечного искусства»48.

По нашему убеждению, феномен новомученичества имеет важное значение для русской культуры. В подтверждение можно привести слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные на XXVI Международных образовательных чтениях, о том, что «подвиг новомучеников имел существенное значение в сохранении русской культуры. <…> Благодаря людям, которые до конца оставались верными своим ценностям <…> в России сохранилась православная вера, а во многом и традиции русской народной культуры»49.

«Для того, чтобы память о новомучениках укреплялась в современном обществе как пример патриотизма и стойкости веры, необходима <…> тщательная работа по изучению и осмыслению деятельности и подвигов конкретных новомучеников и их духовного наследия»50. Поэтому каждый пример художественного осмысления темы подвижничества на высоком государственном уровне, (которым является и дипломная картина Р. М. Абрамочки-на), имеет несомненное значение, как для развития искусства, так и для духовной культуры общества.

Ряд ученых культурологической сферы делают заключения о значимости «призмы христианства» в развитии современной культуры, что противопоставлено деструктивным процессам, связанным с потребительскими установками массовой идеологии и практикой массовой культуры51. Христианское искусство необходимо в современном обществе. Создание художественных произведений религиозно- философского содержания, наряду с такими видами духовного творчества, как иконопись, стало своеобразным ответом на общий процесс секуляризации современной культуры52. Как отмечает В. С. Глаголев, христианское искусство, как и всякое подлинное искусство, призвано осуществлять не только преображение плоти и тех элементов неживой материи, которыми оперируют люди искусства, но преображает и самого художника, если он руководствуется значимыми религиозными, нравственными и эстетическими целями. Таким образом, происходит и преображение зрителя, в конечном счете — народа, взаимодействующего с миром произведений искусства53.

Существует и обратный процесс: потребность общества в нравственных духовных темах определяет появление в культурной среде подобных направлений творчества. Так, тема духовного подвижничества получила достойное воплощение в русской живописи рубежа XIX–XX вв. — времени, когда тема генезиса и специфики русской духовности, несомненно, волновала общество. Однако лишь немногие художники, такие, как В. М. Васнецов, П. Д. Корин, М. В. Нестеров, посвящали свое творчество миру русской духовности, способствовав развитию историко- религиозного жанра.

Важную роль на пути такого развития сыграло осознание образносмысловой специфики русской иконы в ее духовно- пластическом единстве формы и содержания. Неоценимую роль в этом процессе сыграла личность П. А. Флоренского, раскрывшего современникам суть православной иконы — окна в высший мир54. На примере полотна «Оптинские новомученики» Р. М. Абрамочкина очевидно продолжение тех же духовных процессов, столь значимых для современной России.

В результате исследования темы подвижничества в современной живописи на примере полотна Р. М. Абрамочкина, выявлены общие способы воплощения данной темы в литературе и живописи России второй половины XIX — начала XXI в. Также прослеживается преемственность c мировоззренческими основами русской религиозной философии. Обозначенные духовные основы и тенденции явились одной из важнейших творческих основ для художников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, что способствует развитию отечественной живописи патриотического содержания, ярким примером чему является полотно Р. М. Абрамочкина «Оп-тинские новомученики».

Подводя итог, приходим к выводу, что живописное воплощение темы православного подвижничества — явление достаточно редкое, но исключительно актуальное в современном искусстве, устанавливающее очевидную связь и с традициями Древней Руси, и с классическим историческим наследием, и с достижениями русской реалистической картины рубежа XIX–XX столетий. Именно таким образом возможно достичь высокого профессионального уровня звучания станковой картины, позволяющего обратиться к теме Святой Руси в ее целостном понимании. Именно так возможно найти баланс соответствия живописной формы и духовного содержания. Следовательно, современная историко-религиозная картина, решенная в русле реалистической живописи, ориентирует зрителя на поиск вневременных духовных основ, столь востребованных ныне.

Источники и литература

Список литературы К проблеме художественного осмысления и воплощения духовного подвига в историко-религиозной живописи

- Абрамочкин Р.М. «Оптинские новомученики». Дипломная картина, 2011, холст, масло, 260х200 см, факультет живописи РАЖВиЗ, мастерская историко-религиозной живописи, руководитель профессор И. И. Глазунов. М 2184 // Архив РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Каталог музея РАЖВиЗ Ильи Глазунова.

- Рецензия В. И. Большакова на дипломную работу Р. М. Абрамочкина «Оптинские новомученики» 2011. Л. 1-5 // Архив РАЖВиЗ Ильи Глазунова.

- Полевые материалы автора (ПМА), интервью Абрамочкина Р. М., 2021 г.

- Алекса Э. Художественное воплощение феномена старчества в творчестве Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, журналистика. 2009. № 4. С. 28-35.

- Безшлеева Н. Ю. Проблема новомученичества в исследованиях современных историков // Общество: философия, история, культура. 2016. №4. С. 102-105.

- Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: Хранитель, 2007.

- Волошина И. Непрозвучавший реквием Павла Корина // Фома. 2015. № 4 (144).

- Глаголев В. С. Православное искусство как феномен восприятия в светской культурной среде // Вестник славянских культур. 2009. № 2 (12). С. 5-12.

- Глаголев В. С. Православные ценности в художественной культуре России конца XIX — начала XX века (М. В. Нестеров и П. Д. Корин) // Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование: Мат. VI Междунар. науч. конф., 19-21 мая 2014 г. Владимир, 2014. Т. 9. С. 60-72.

- Железникова Н. П. Духовность как доминанта в оценке художественности произведений изобразительного искусства // Известия АлтГУ. 2013. № 2 (78). С. 165-167.

- Ильяшенко А., прот. Что значит быть подвижником в наше время? // Кик-тенко Е., Сеньчукова М., Данилова А. Подвижники христианства // Правмир. URL: https://www.pravmir.ru/podvizhniki-xristianstva (дата обращения: 16.06.2022).

- Иоанн (Снычев), митр. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб.: Издательство Л. С. Яковлевой, 1994. 349 с.

- Квитко А.А. Особенности визуализации архетипа героя в светском изобразительном искусстве на христианскую тематику // Вестник КазГУКИ. 2017. № 4. С. 101-104.

- Кожевников В. А. О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем // Христианское чтение. 1909. № 8-9. С. 1059-1088; № 10. С. 1260-1288; № 11. С. 1395-1419; № 12. С. 1534-1564.

- Костерина М.Г. Проблема религиозного искусства в работах художников русского модерна // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 1 (26). С. 305-308.

- Лихоманов Н. И., Макеева С. Г. Опыт освещения подвига христианских ново-мучеников в современной школе // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 2. С. 83-87.

- Малинин А. Паломничество на Святую Русь // Православный крест. 2012. 15 января. № 2 (50). С. 4-5.

- Моргачева А.В. Русская культура: влияние монашества на формирование ее универсалий: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 23 с.

- Неронова М. Ю. Место аскетического подвига в культуре современной России // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2013. Т. 2. № 3. С. 218-226.

- Неронова М. Ю. Феномен православного аскетического подвижничества в русской культуре: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. СПб., 2011. 22 с.

- Оптинская Голгофа: к убийству иноков на Святую Пасху. М.: Ред. журн. «Глаголы жизни»; Паломник, 1996. 32 с.

- Оптинский патерик / Сост. мон. Иулиания (Самсонова). Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2006. 552 с.

- Павлова Н.А. Пасха красная: о трех Оптинских новомучениках убиенных на Пасху 1993 года. М.: Апостол веры; Альта-принт, 2007. 416 с.

- Первая выставка Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества: каталог выставки. М.: Изобразительное искусство, 1994. 48 с.

- Прохоров Г.А. «Межкартинные связи» в русской живописи второй половины XIX века // Советское искусствознание: сб. ст. Вып. 26. М.: Сов. художник, 1990. С. 185-207.

- Сарабъянов Д. В. Русский авангард перед лицом религиозно-философской мысли // Искусство авангарда: язык мирового общения: Мат. международ. конф. 10-11 декабря 1992 г. Уфа, 1993. С. 3-23.

- Скотникова Г. В. Достоевский и византийско-аскетический идеал русской духовности: к 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1821-1881) // Родная Ладога. 2011. № 3. С. 32-42.

- Ступени мастерства: каталог выставки / Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. М.: Манеж, 2014. 94 с.

- Тарасова М.В. Образовательная миссия визуализации православной системы бытия в произведениях изобразительного искусства Михаила Васильевича

- Нестерова // Православное искусство в современном мире. Всероссийская научно-практическая конференция. Красноярск: Восточная Сибирь, 2014.

- Третьяков Н. Н. Образ в искусстве: Основы композиции. Козельск: Свято-Введ. Оптина Пустынь, 2001. 262 с.

- Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига. Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1911. 181 с.

- Флорковская А.К. Религиозная тема и поиски современного искусства // Искусствознание. 2015. №3-4. С. 428-451.

- Хасанова Э. В. Творчество М. В. Нестерова в контексте отечественного искусства конца XIX — начала XX века (к 150-летию со дня рождения) // Проблемы востоковедения. 2012. № 2 (56). С. 59-64.

- Худякова Е. В. Старчество в русской художественной культуре конца XIX — начала XX веков: автореф. дисс. ... канд. культурологии. Ярославль, 2003. 22 с.

- Цветаева М.Н. Генезис культурно-религиозных смыслов русского искусства: от иконы до авангарда: автореф. дисс. ... д-ра культурологии. СПб., 2006. 46 с.

- Яковлева О. Б. Поиски национального стиля в русском изобразительном искусстве XIX-XX веков: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. М., 1995. 24 с.