К проблеме изучения памятников раннего железного века Юго-Восточного Семиречья в свете данных геоархеологических исследований

Автор: Гасс А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (47), 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются предварительные итоги геоархеологических исследований памятников сакской элиты раннего железного века на территории Юго-Восточного Семиречья / (Казахстан). Анализируются климатические и ландшафтные особенности изучаемого региона как одни из важных факторов становления определенного типа хозяйства древнего населения региона. Дается подробное описание археологических объектов - курганных насыпей и дополнительных конструкций на их периферии, в т.ч. ритуальных дорог, которые сегодня являются наиболее древними свидетельствами дорожного строительства в Среднеазиатском регионе. Обсуждается ландшафтно-географическое размещение сакских могильников вдоль северных склонов Заилийского Алатау - территориальных маркеров сакрального родового пространства саков.

Казахстан, юго-восточное семиречье, ранний железный век, саки, могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/14522872

IDR: 14522872 | УДК: 903.5

Текст научной статьи К проблеме изучения памятников раннего железного века Юго-Восточного Семиречья в свете данных геоархеологических исследований

Юго-Восточное Семиречье отличается уникальной концентрацией памятников сакской элиты I тыс. до н.э. Однако из сотен находящихся здесь археологических объектов исследованы лишь единицы. Основные изыскания проводились в 1960–1970-е гг. [Акишев, Кушаев, 1963; Акишев, 1978], отдельные раскопки – в первом десятилетии XXI в. [Самашев, Григорьев, Жумабекова, 2005; Самашев и др., 2006]. На территории Юго-Восточного Семиречья практически нет памятников, изученных с применением новейших методов, поэтому одна из задач исследований, которые проводятся с 2008 г.*, – попытаться исправить сложившуюся ситуацию*. Кроме того, с помощью GPS (модель Garmin) планировалось определить координаты известных, картографированных и паспортизированных, а также выявленных в ходе проекта памятников эпохи раннего железа и при техниче- речья/Казахстан», цель которого – изучение памятников элиты раннего железного века региона на основе методов археологии и физической географии. Исследования проводились при участии Фонда прусского культурного достояния (Берлин, Г. Парцингер, при участии М. Наврота и Р. Бо-роффки), Германского археологического института (Берлин, А. Наглер), Института физической географии Свободного университета (Берлин, Б. Шютт, К. Зингер и М. Блеттер-манн) и отдела исследований раннего железного века Института археологии им. А.Х. Маргулана Республики Казахстан (Алматы, З. Самашев, при участии Б. Нурмуханбетова).

*Работа по проекту еще не закончена, поэтому все нижеследующее отражает состояние исследований на текущий момент.

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (47) 2011 © Гасс А., 2011

ской поддержке спектра программ GIS по аэрокосмическим снимкам топографически их обработать. Предполагалось выяснить: в каких природно-ландшафтных зонах Семиречья находятся могильники с курганами сакской элиты? Прослеживается ли какая-либо взаимосвязь в распределении археологических объектов? Есть ли закономерность в расположении курганов на некрополе в зависимости от их размеров и формы насыпи? Как миграционные процессы отразились на освоении и использовании новых территорий? Являлись ли «царские» курганы саков Семиречья только местами погребений или же их функция была шире?

Географическая характеристика

Семиречье (каз. Жетысу ) – географическая и историческая область в Центральной Азии. В настоящее время основная часть Семиречья находится на территории Республики Казахстан, а самая южная и юго-восточная его оконечности – на территориях Республики Кыргызстан и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

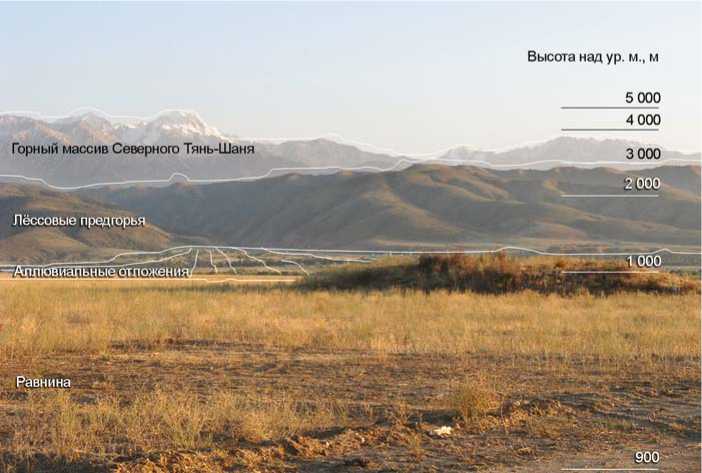

Территория Семиречья, по которой текут семь крупных рек (Или, Каратал, Сарканд, Биен, Аксу, Леп-са и Баскан), простирается от горных хребтов Северного Тянь-Шаня, Заилийского и Джунгарского Алатау на юге до озер Балхаш, Сасыколь и Алаколь на севере. Зоной исследований по проекту является юго-восточная часть Семиречья, находящаяся на территории Республики Казахстан. Ее северной границей считаются р. Или и Капчагайское водохранилище, южной – горы

Заилийского Алатау, включая плато Кеген, западной – реки Большая и Малая Алматинка, восточной – восточная оконечность Заилийского Алатау.

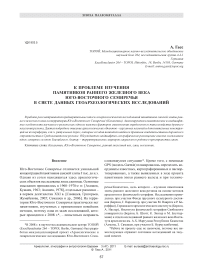

Вся исследуемая территория охватывает четыре ландшафтные зоны (рис. 1). Здесь на достаточно небольшом расстоянии (27 км по прямой воздушной линии от высокогорий Северного Тянь-Шаня до южной границы равнинной плоскости) наблюдаются очень большие перепады высот относительно уровня моря (пик Талгар – 4 975 м, южная граница равнинной плоскости – 973 м). Высокогорья Северного Тянь-Шаня сменяются лессовыми предгорьями, далее аллювиальными отложениями конусов выноса, переходящими в равнинную плоскость.

На территории Семиречья прослеживаются три климатические зоны (рис. 2). Высокогорья Тянь-Шаня характеризуются нивальным климатом с довольно коротким летом и большим количеством осадков. Причем твердых осадков выпадает значительно больше, чем успевает растаять и испариться. В зоне предгорий доминирует умеренно континентальный климат; по сравнению с высокогорьем здесь значительно меньше осадков, более продолжительное лето и более мягкая погода в зимние месяцы. В зоне степной полосы господствует резко континентальный климат с жарким летом, холодной зимой и малым количеством осадков. Редкая облачность приводит к колоссальным перепадам дневной и ночной температур. Малое количество осадков и, как следствие этого, низкая влажность являются важнейшими характеристиками данной климатической зоны.

Указанные особенности обусловили наличие на относительно небольшом участке северных склонов

Рис. 1. Ландшафтные зоны Семиречья. Фото М. Блеттерманна.

Рис. 2. Климатические зоны Семиречья. Фото М. Блеттерманна. 1 – резко континентальный климат; 2 – умеренно континентальный; 3 – нивальный.

Тянь-Шаня различных зон растительности, комбинированное использование которых дает преимущества для занятия животноводством. Полоса предгорий с плодородными почвами, мягкой зимой и ирригационной системой в жаркие летние месяцы является прекрасным местом для развития земледелия. Можно предположить, что северные склоны Заилийского Алатау являлись узловым пунктом как для оседлого, так и кочевого населения.

Общая характеристика

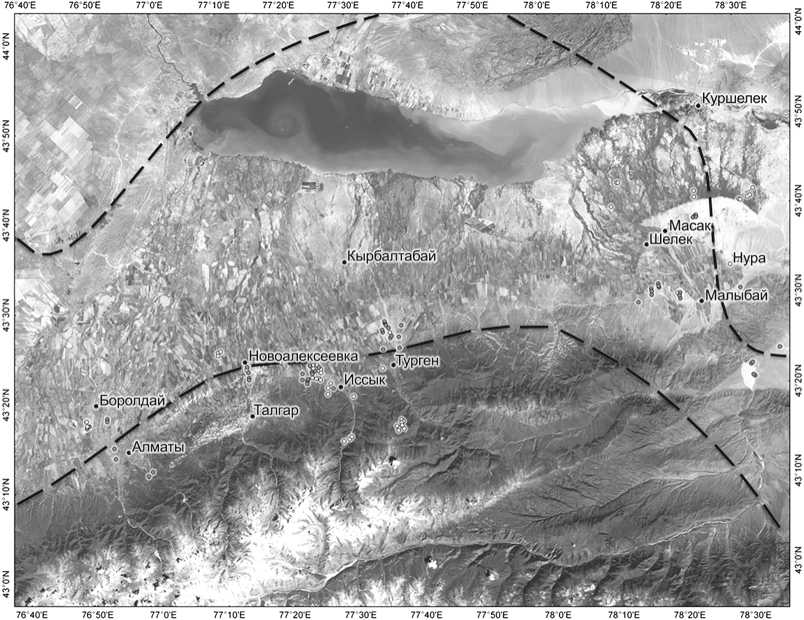

Могильники раннего железного века, содержащие курганы сакской элиты, были заново осмотрены, измерены и документированы. В качестве курганов элиты рассматриваются конструкции высотой 2 м и более, диаметром от 30–40 м (рис. 3).

В ходе картирования установлено, что все исследованные некрополи располагаются на берегах рек – на второй или третьей надпойменной террасе, вдоль предгорий Заилийского Алатау (т.е. практически на ландшафтном стыке аллювиальных отложений и равнинной плоскости), ориентированы к северу и находятся на расстоянии 0,5–3,0 км от предгорий, занимают плодороднейшие земли. Высокая концентрация могильников с большими курганами наблюдалась также на плато Кеген и в высокогорных долинах За-илийского и Кунгей Алатау. Как правило, в пределах одного водораздела находится только один могильник. Почти все исследованные могильники возведены на западном берегу. Исключением является могильник у с. Турген, расположенный на обоих берегах р. Турген. Таким образом, реки представляли собой естественную природно-ландшафтную границу между сакральными участками «царских» могильников.

Все могильники раннего железного века с курганами сакской элиты построены по одному образцу. Курганы образуют в среднем одну – семь цепей. В одной курганной цепи находятся от 3 до 20 курганов, которые выстроены по линии север – юг (с небольшими отклонениями).

Курганные земляные насыпи созданы по одному принципу. Почти все они имеют вид усеченного конуса с крутыми склонами. Южный склон более пологий по сравнению с другими. На поверхности редко прослеживаются камни курганного панциря. Практически все курганы несут следы разграбления.

По расположению и специфике внешней формы курганов могильники Семиречья сходны с могильниками северной части Понтийского региона [Мозолев-ский, Полин, 2005; Polin, 2007], о которых имеются

77*0'Е

78*0*Е

77‘0'Е

78°0'Е

79°0Е

80’0‘Е

0 52 км

SRTM (res. 1 km)

Altitude in m a.s.l.

е могильник эпохи поздней бронзы

-

# могильник эпохи поздней бронзы и раннего железного века

-

• могильник эпохи раннего железного века

-

• могильник гуннского периода

-

• могильник раннетюркского периода

О поселение эпохи поздней бронзы

-

о поселение эпохи раннего железного века средневековья

О поселение эпохи средневековья

300 1 -600

600 1 -900

900 1 -1.200 | | 1 201 - 1 500 | | 1.501-1800

~~| 2.101 -2 400

| | 2.401 - 2 700

| | 2 701 -3 000

Ц1 3.001 -3 300

3.301 - 3 600

^■3 601-3 900

3.901 - 8 496

Hydrologic» oatin»

Рис. 3. Исследованные могильники и поселения в Юго-Восточном Семиречье.

письменные свидетельства античных авторов, например Геродота. «Царские» курганы по форме соответствуют описанным скифским святилищам, в частности Ареса [Геродот, 2006, кн. 4, § 62, с. 276–277], вместе с тем они представляют собой места коллективной памяти, которые имели особое значение для

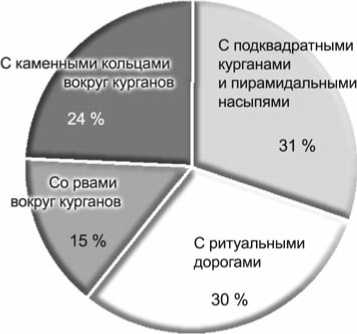

Рис. 4 . Соотношение некрополей сакской элиты с дополнительными архитектурными элементами.

самоидентификации скифов (в нашем случае саков) [Там же, § 71, с. 279–280; § 127, с. 300–301]. Таким образом, исследуемые нами могильники сакской элиты Семиречья являются не только «кладбищами вождей», но и сакральными местами культовой самоидентификации саков.

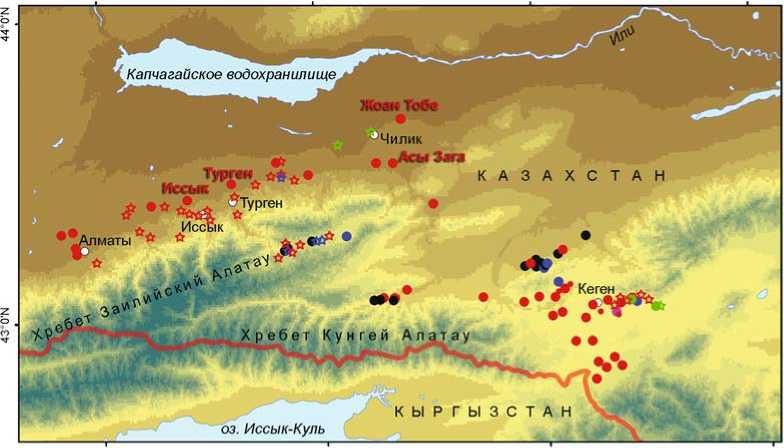

На территории Юго-Восточного Семиречья курганы создавались и размещались в системе могильника, подчиняясь, как правило, одному принципу. Однако на каждом третьем из исследованных нами могильников встречаются курганы подквадратной формы с пирамидальной насыпью (рис. 4). Также каждый третий исследованный некрополь содержит курганы с ритуальными дорогами. Практически на каждом четвертом могильнике встречаются курганы с каменными кольцами. На некоторых памятниках, например на некрополе Асы Зага, имеются и ритуальные дороги, и курганы с пирамидальной насыпью. Приведем характеристики трех могильников – Иссык, Турген и Асы Зага.

Могильник Иссык (рис. 5). Его координаты: 43°23′30.09″ с.ш., 77°23′30.75″ в.д., высота над ур. м. 835 м; протяженность по линии север – юг 2,7 км, запад – восток – 2,3 км.

Рис. 5. Могильник Иссык. Вид с севера.

Некрополь располагается приблизительно в 40 км к востоко-северо-востоку от г. Алматы, в 6,5 км к северо-западу от г. Иссык (каз. Есiк), на левом современном берегу одноименной реки. Южнее могильника простираются северные склоны Заилийского Алатау. Объект получил мировую известность благодаря обнаруженному в 1970-е гг. «Золотому человеку» (рис. 6) [Акишев, 1978; Parzinger, 2004, с. 55–57; Samašev, 2007] и до открытия в 2001 г. «царского» погр. 5 в кург. Аржан-2 (Республика Тыва в РФ), со- державшего более 9,3 тыс. артефактов, в т.ч. 5,7 тыс. из золота [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003, 2007,

2010], считался могильником с самым богатым захоронением эпохи раннего железного века восточнее Уральских гор. Столь важный для науки могильник, к сожалению, исчезает: на его территории появляются постройки. Сегодня он насчитывает 52 кургана крупных и средних размеров (рис. 7). Диаметр земляных насыпей курганов составляет 16–145 м, высота 2–8 м. Могильник включает шесть или семь курганных цепей, протянувшихся с северо-запада на юго-восток параллельно руслу реки. Ввиду застройки части территории некрополя точное количество последних установить сейчас не представляется возможным. Во всех курганных насыпях имеется одна или более грабительская воронка. Курганы округлой, полусферической формы с несколько уплощенной

Рис. 6. «Золотой человек». Реконструкция К.А. Акишева (по: [Samašev, 2007]).

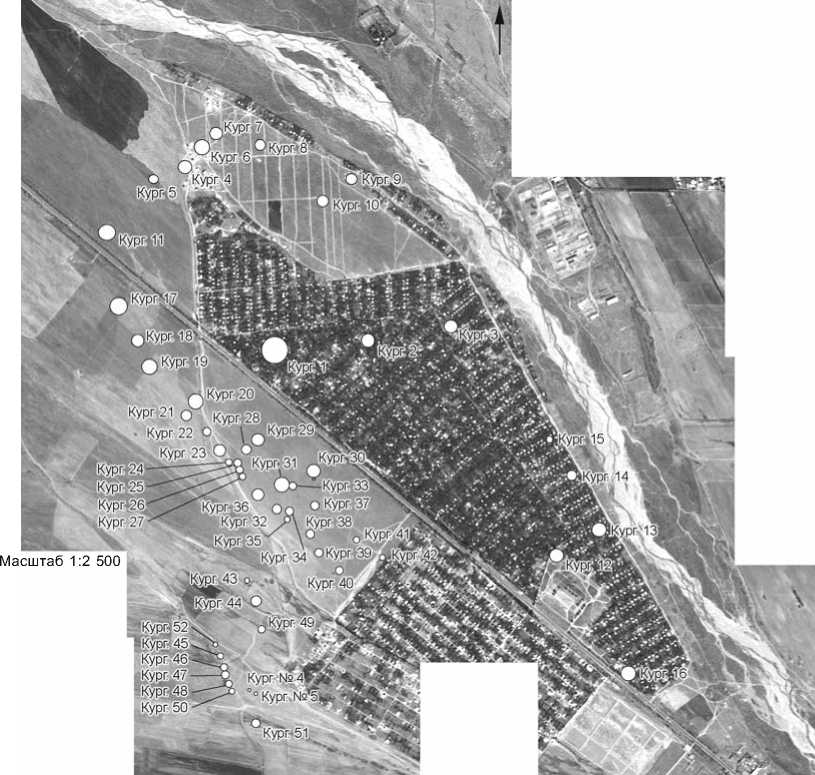

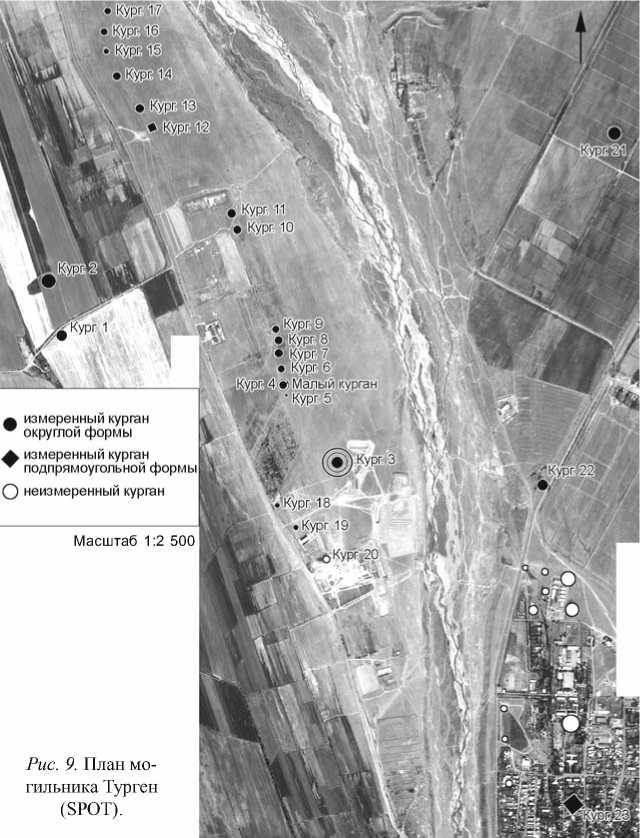

Могильник Турген (рис. 8). Координаты: 43°26′37.29″ с.ш., 77°35′59.99″ в.д., высота над ур. м. 826 м; протяженность по линии север – юг 6,7 км, запад – восток – 4,1 км. Некрополь Турген расположен в 17,8 км к востоко-северо-востоку от некрополя Иссык, на обоих берегах одноименной реки. Западная часть могильника (на левом берегу Тургена) находится в 1,5 км севернее с. Турген (каз. Турген), восточная – на территории с. Каракемер (каз. Қара-қемер) и лежащих севернее него виноградников. В настоящее время на могильнике насчитывается 33 крупных и средних кургана (рис. 9). Из них 20 курганов, которые образуют две цепи, расположены на левом берегу реки. Третья цепь, состоящая как минимум из 13 курганов*, находится на противоположном берегу. Курганные цепи ориентированы по линии север – юг и располагаются параллельно руслу реки.

вершиной. Три склона курганных насыпей доволь- но крутые, четвертый, как правило, южный, покатый. Другие внешние архитектурные особенности курганных насыпей данного могильника не выявлены.

*Ввиду застройки части территории могильника на правом берегу точное количество курганов установить не удалось.

Рис. 7. План могильника Иссык (SPOT).

Рис. 8. Могильник Турген. Вид с юга.

Диаметр курганов от 22 до 70 м, высота от 3–4 до 9–10 м. Все курганные насыпи имеют следы разграбления. Курганы округлой, полусферической формы с несколько уплощенной вершиной. Южная часть насыпи 27 курганов более покатая. Курганы 7, 16 и 17 (по нашей рабочей нумерации) были ритуальная дорога шириной в среднем 3 м, диаметр ее кольца по внешней линии 139 м (рис. 12). Ее внешние границы были обозначены крупными красными камнями. Внутреннее пространство заполняли серобелые речные окатыши средних размеров. В 26 м от частично или полностью раскопаны*, кург. 23 частично разрушен**, поэтому установить, какая сторона у них была покатой, не представлялось возможным.

Курган 12 имел подквадратную форму; он был построен в форме платформы с пло ской вершиной. Вокруг кург. 4 на расстоянии 16 м от подошвы было выложено кольцо из белых и красных камней (речных окатышей). В северо-восточном секторе между каменным кольцом и подошвой кургана зафиксирована каменная насыпь диаметром 12 м и высотой до 0,2 м, являющаяся, возможно, малым курганом.

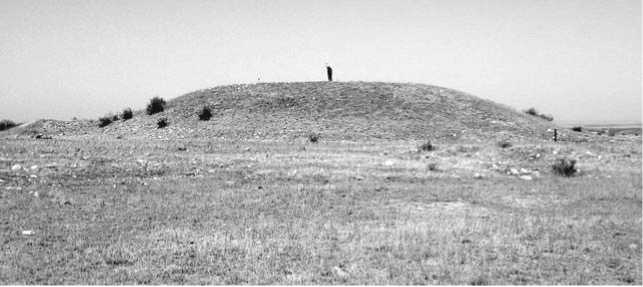

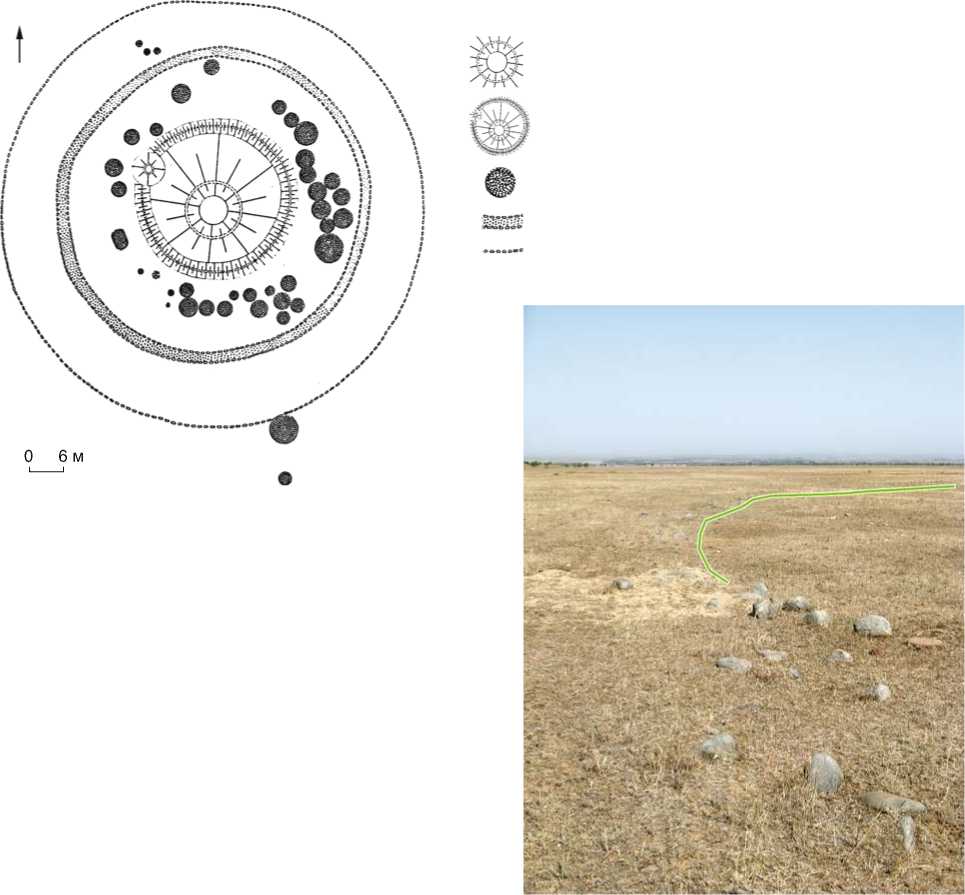

Наиболее интересным представляется кург. 3, диаметр которого 70 м, высота 7 м (рис. 10). У него округлая в плане насыпь полусферической формы, сильно уплощенная вершина, южный покатый склон. Всю насыпь покрывал серый камень мелких и средних размеров. На вершине кургана зафиксирована грабительская воронка. В периферийной части курган окружен 41 конструкцией, представлявшей собой округлое, в плане овальное или эллипсовидное скопление камней, едва возвышающееся над современной поверхностью, диаметром 1,5–6,3 м (рис. 11). В 30 м от подошвы кургана находилась

Рис. 10. Курган 3 могильника Турген. Вид с востоко-юго-востока.

грабительская воронка насыпь кургана каменная конструкция периферии кургана ритуальная дорога каменное кольцо

6 м

Рис. 11. План кург. 3 могильника Турген (по: [Нурмухан-бетов, 1998]).

Рис. 12. Ритуальная дорога (западная часть). Курган 3 могильника Турген. Вид с юга.

Рис. 13. Каменное кольцо. Западная часть. Курган 3 могильника Турген. Вид с юга.

ритуальной дороги и в 61 м от подошвы кургана было выложено каменное кольцо диаметром до 200 м, которое состояло только из серых камней средних и крупных размеров (рис. 13).

Таким образом, кург. 3 могильника Турген представлял собой ритуальный комплекс, состоявший как минимум из четырех основных элементов (курганная насыпь, каменные конструкции на периферии кургана, ритуальная дорога и каменное кольцо). Необходимо отметить цветовую гамму конструкций (красно-бело-серая), которая безусловно имела значение, возможно, ритуальное.

Курган 3 занимал несомненно доминирующее положение в могильнике и благодаря цветным камням вся конструкция приобретала дополнительные черты монументальности.

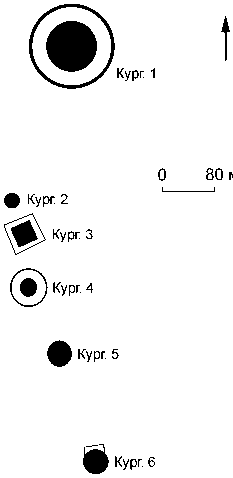

Могильник Асы Зага (рис. 14, 15). Координаты: 43°30′18.13″ с.ш., 78°20′26.32″ в.д., высота над ур. м. 840 м; протяженность по линии север – юг 1,4 м, запад – восток – 0,5 км. Некрополь располагается около с. Кызылшарык (каз. Қызыл шарық ), в 14 км юго-юго-восточнее г. Чилик (каз. Шелек ) на правом берегу р. Асы (каз. Асы ). Все курганные насыпи с южной стороны покатые, периферия практически не потревожена. Могильник состоит из шести курганов, выстроенных по линии север – юг. Его особенность в том, что все курганные насыпи довольно большие и разные, в диаметре от 40 до 148 м, высотой от 2,5 до 21 м.

Курган 1 – самый большой и, видимо, основной на могильнике: его высота 21 м, диаметр 148 м (рис. 16). С учетом диаметра ритуальной дороги по ее внешне-

Рис. 14 . Могильник Асы Зага. Вид с юга.

Рис. 15. План могильника Асы Зага.

Рис. 16. Курган 1 могильника Асы Зага. Вид с запада.

му краю, размер конструкции увеличивается до 252 м. Курган маркирует самую северную точку некрополя, стоит обособленно, к северо-западу от цепочки остальных курганов. На земляной насыпи кургана прослежены мелкие и средние камни курганного панциря. Округлая в плане насыпь полусферической формы имела уплощенную вершину, южный склон был покатый . В центральной и северной частях курганной насыпи зафиксированы две грабительские воронки довольно больших размеров .

В 47 м от подножия кургана находилась ритуальная дорога, общая ширина которой составляла 5 м (рис. 17). По

Рис. 17. Ритуальная дорога (юго-западная часть). Вид с востока. Курган 1 могильника Асы Зага.

краям дорога была ограничена уложенными в линию круглыми (средние размеры 60×40×30 см) камнями красно-розового оттенка. Внутренняя ее часть была заполнена утрамбованным мелким камнем и глиной. Внутри очерченного пространства всей конструкции между курганной насыпью и ритуальной дорогой зафиксирована 21 каменная конструкция округлой формы диаметром от 1,5 до 5,0 м. Эти сооружения являются, скорее всего, малыми курганами, но уточнить это можно будет только в ходе раскопок.

Курган 2 – с амый маленький на могильнике (рис. 18). Его полусферическая насыпь с сильно уплощенной вершиной достигает в высоту 3 м, в диаметре 40 м. На поверхности кургана встречены одиночные

Рис. 18. Курган 2 могильника Асы Зага. Вид с запада.

Рис. 19 . Курган 3 могильника Асы Зага. Вид с запада.

мелкие камни. В центре находится грабительская воронка. Южный склон курганной насыпи более покатый.

Курган 3 в плане подквадратной формы, с насыпью в виде усеченной пирамиды (рис. 19). Высота кургана 4 м, длина сторон 56 м. В 17 м от подошвы кургана построена ритуальная дорога (длина каждой стороны в среднем 95 м), повторявшая форму курганной насыпи. Последняя имела приблизительную ориентацию углами по сторонам света. Вся ее поверхность покрыта дроблеными камнями красного оттенка. В центре кургана – большая грабительская воронка. В северозападном углу курганной насыпи зафиксированы остатки крепиды. Южный склон курганной насыпи по сравнению с другими более покатый.

Ритуальная дорога вокруг кург. 3 шириной 2,5 м, по конструкции идентична ритуальной дороге кург. 1, отличается лишь размерами и формой. Вокруг кург. 1 она сохранилась очень хорошо, вокруг кург. 3 в таком же состоянии только западная и северная части, восточная и южная части сохранились фрагментарно, небольшими отрезками или одиночными каменными линиями, видными на современной поверхности.

Курган 4 достигает в высоту 5 м, в диаметре 62 м (рис. 20). Полусферическая земляная насыпь кургана с уплощенной вершиной была покрыта камнями мелких и средних размеров белого цвета. В верхней части курганной насыпи камней не было. В центральной части кургана фиксировалось понижение, возникшее, видимо, в результате разграбления. Юго-юго-западный склон кургана по сравнению с другими наиболее покатый.

В 20 м от подошвы кургана пролегала ритуальная дорога шириной 2 м и диаметром по внешнему краю 106 м; она сохранилась фрагментарно. На северо-северо-западной периферии кургана между курганной насыпью и ритуальной дорогой были зафиксированы четыре небольших каменных сооружения, которые могут быть

Рис. 20 . Курган 4 могильника Асы Зага. Вид с западо-северо-запада.

интерпретированы как малые курганы.

Курган 5 в высоту 6 м, в диаметре 72 м (рис. 21). Округлую полусферическую, с уплощенной вершиной насыпь по склонам покрывали камни средних размеров. На вершине кургана камни не отмечены. На кургане не было также следов грабительских воронок и просадов. Юго-западный склон курганной насыпи по сравнению с другими наиболее покатый.

Курган 6 в высоту 5 м, в диаметре 68 м (рис. 22). Вся поверхность округлого в пла- не, полусферического, с уплощенной вершиной кургана покрыта отдельными камнями средних и малых размеров. На вершине каменное покрытие отсутствовало, в центре отмечена грабительская воронка. Южный склон насыпи по сравнению с другими наиболее покатый.

У подножия кургана с северной стороны над современной поверхно стью возвышается своеобразная «ступенька» (длина 52 м, ширина 22, высота до 0,5 м) из земли, глины и битого камня. Поскольку кург. 6 самый крайний и терри-

Рис. 21 . Курган 5 могильника Асы Зага. Вид с северо-запада.

тория южнее него распахивалась, можно предположить, что остальная часть конструкции комплекса была уничтожена, а «ступенька» представляет собой о статки разрушенной платформы кургана.

Ни подквадратная в плане форма пирамидальных курганов, ни наличие ритуальных дорог вокруг некоторых курганов не могут быть объяснены лишь архитектурной задумкой конструкции. Первичные исследования этого феномена на территории Юго-Восточного Семиречья тоже не дали какого-либо определенного ответа [Самашев и др., 2009]. Чем обусловлены разница в форме курганов, наличие или отсутствие ритуальных дорог вокруг них – предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований. Возведение таких «отклоняющихся от нормы» сооружений можно отнести, скорее всего, к специфике религиозных представлений и связанных с ними ритуалов саков.

Ритуальные дороги

То, что вокруг кург. 3 могильника Тур-ген и кург. 1, 3 и 4 могильника Асы Зага были построены ритуальные дороги, а не двойные каменные кольца, доказывают результаты раскопок кург. 1 могильника Жоан Тобе, расположенного в 12 км северо-восточнее населенного пункта Чилик и в 17 км северо-северо-восточнее могильника Асы Зага, который исследовался германско-казахстанской археологической экспедицией в 2008 г. [Там же]. Как и на могильнике Асы Зага, на некрополе Жоан Тобе наиболее крупным был самый северный курган. Его также оконтуривала ритуальная дорога. На нескольких ее участках проводились раскопки, благодаря которым

Рис. 22 . Курган 6 могильника Асы Зага. Вид с западо-северо-запада.

Рис. 23 . Курган 1 могильника Жоан Тобе. План и разрез ритуальной дороги (восточный сектор). Объект 31.

можно составить представление о том, как была построена дорога (рис. 23)*.

Исследованная ритуальная дорога вокруг кург. 1 могильника Жоан Тобе является первым свидетельством бытования у населения Средней Азии традиции дорожного строительства в столь раннее время [Там же]. Технология была высокоразвитой: трасса будущей дороги выравнивалась, утрамбовывалась и вымащивалась средней величины камнями. Таким образом создавался фундамент будущей дороги. По краям он был ограничен уложенными в линию крупными продолговатыми камнями. Затем на него нанесли и утрамбовали слой перемешанной с мелким щебнем глины [Там же].

Некрополи –сакральные родовые пространства саков

Причины создания на относительно небольшом пространстве нескольких некрополей, содержащих курганы сакской элиты, пока малопонятны. Можно предположить, что один такой могильник, на котором похоронена находившаяся в родстве знать, был «родовым кладбищем» и маркировал собой рубежи территории, подвластной определенному роду. Но поскольку в Юго-Восточном Семиречье нет курганов ранних периодов, а основная масса изученных здесь памятников датируется V–III вв. до н.э. [Parzinger, 2006, S. 659–662], можно сделать вывод о практически синхронном сооружении этих могильников – в течение 180–200 лет в V–III вв. до н.э. и о сосуществовании нескольких родов, которые приблизительно в одно и то же время могильниками с курганами элиты отметили подвластные им территории. Однако его можно опровергнуть с помощью несложного математического расчета. На исследуемом участке северных склонов Заилийского Алатау (без учета высокогорных долин), длина которого составляет ок. 200 км, было зафиксировано 12 могильников с курганами сакской элиты, удаленных друг от друга на относительно равное расстояние. «Владения» одного рода, находившиеся в окрестностях некрополя, простирались в среднем на 16,7 км; этой территории для древнего населения, которое вело кочевой образ жизни, было совершенно не достаточно.

По нашему мнению, северные склоны Заилийского Алатау не являлись основной зоной расселения родов, племен и племенных объединений носителей сакской культуры (она находилась за пределами этого региона). Здесь возводились курганы «вождей». Именно сюда саки привозили своих умерших «царей». Каждый род или племя имел определенный участок «сакрального пространства», где и создавал курганные цепи, которые со временем образовывали могильники. Территория одного такого «сакрального участка» ограничивалась естественными рубежами, в нашем случае – реками. Какие земли отно сились к «сакральным участкам» – на том же берегу, где были могильники, или на противоположном, объяснить пока не представляется возможным.

Выводы

В ходе полевых исследований в Юго-Восточном Семиречье на линии ландшафтного перехода от предгорий к равнине на берегах рек выявлен ареал памятников сакского периода эпохи раннего железного века, в т.ч. больших курганов сакской элиты. Курганы образуют цепи, ориентированные в основном по линии север – юг. На некрополях может быть одна или несколько цепей.

Прослеживается закономерность в выборе мест для могильников и организации внутреннего пространства некрополей. Курганы сооружались по одному принципу. Почти все они округлой формы, с уплощенной верхушкой и одним более покатым склоном, как правило, южным. По форме курганы сакской элиты сходны с курганами Европейской Скифии и в целом соответствуют подробно описанным Геродотом скифским святилищам, в частности Ареса [2006, кн. 4, § 62, с. 276–277] *. Следует отметить параллели с другими исследованными археологическими объектами скифской культурно-исторической общности, к которой принадлежат носители сакской культуры, например, со скифским святилищем на могильнике Байкара в Северном Казахстане [Parzinger et al., 2003] или с большим «царским» курганом-святилищем Барсучий Лог в Хакасии [Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007]. Можно предположить, что большие курганы сакской элиты повторяли по крайней мере по форме святилище Ареса – одного из главнейших богов скифского пантеона. Как известно, в большинстве культур высшую знать обычно хоронили в святилищах или храмах [Stadelmann, 1985; Hesberg, Panciera, 1994; Brandenburg, 1972; Heidenreich, Johannes, 1971; Gersman, 2008]; такая традиция могла бытовать и у представителей скифской культурно-исторической общности [Мозолевский, Полин, 2005, с. 198]. Являлись ли большие курганы, в которых погребена сак-ская элита, святилищами, или же они лишь по форме были аналогами святилищ-храмов – пока не ясно. Наличие вокруг курганов ритуальных дорог и рвов, очерчивающих границу «сакрального пространства», позволяет предположить, что курганы в частности и могильники сакской элиты в целом не только были кладбищами, но и имели сакральное значение.

В свете информации, полученной в ходе последних исследований, носители сакской культуры предстают в новом облике. Кочевники эпохи раннего железа были не только скотоводами и отличными воинами, но и, судя по четкой планировке и монументальности сооружений, прекрасными организаторами, архитек- торами и строителями с мощнейшей аналитически слаженной и отработанной системой логистики. Они занимались и дорожным строительством; проложенные ими ритуальные дороги – единственный пример такой деятельности в то время в Средней Азии.

Следующим шагом наших исследований является обработка полученных материалов и их систематизация. На основе полученных данных будет создана теоретическая модель историко-культурного ландшафта Юго-Восточного Семиречья.