К проблеме влияния дисплазии соединительной ткани на риск развития патологии желудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом

Автор: Курникова И.А., Климентьева Г.И., Маслова И.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование влияния дисплазии соединительной ткани на риск развития патологии желудочно-кишечного тракта у 102 больных сахарным диабетом 1 и 2-го типов. Полученные данные позволяют предположить роль приобретенных нарушений обмена коллагена в генезе заболеваний органов пищеварения у больных сахарным диабетом 1-го типа, что способствует утяжелению течения диабета и снижению реабилитационных возможностей. У больных сахарным диабетом 2-го типа нами не было получено убедительных данных о влиянии нарушений обмена соединительной ткани на развитие заболеваний органов пищеварения, что, несомненно, связано с полиморбидным течением диабета.

Сахарный диабет, дисплазия соединительной ткани, заболевания органов пищеварения, gastrointestinal tract рathology

Короткий адрес: https://sciup.org/14919569

IDR: 14919569 | УДК: 616.379-008.64-06:616.33/.34-06:616-007.17:612.751.3

Текст научной статьи К проблеме влияния дисплазии соединительной ткани на риск развития патологии желудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом

Внимание специалистов в последнее время привлекает недиффренцированная дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – большая гетерогенная группа наследственной патологии, которая рассматривается как фоновая основа, определяющая особенности течения ассоциированной патологии с тенденцией к частому рецидивиро-ванию и хронизации. Недифференцированные формы ДСТ широко распространены в популяции, с частотой, по данным разных авторов, от 26 до 80% [4, 5].

Обилие производных мезенхимы в строении многих органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обуславливает закономерности их поражения при нарушениях структурно-функциональных компонентов соединительной ткани, которые активно участвуют в воспалительных, деструктивных и защитных процессах при различных острых и хронических патологических состояниях [2, 5]. Дисплазия соединительной ткани представляет собой морфофункциональные изменения органов пищеварения с проградиентным течением, которые могут стать основой развития воспалительных процессов. У пациентов с ДСТ, как правило, отмечается нетипичная клиническая симптоматика со стороны органов пищеварения, что обусловливает трудности дифференциации гастроэнтерологических синдромов, которые в целях “оптимизации диагностики и выбора лечебной тактики класси- фицированы как диспластикозависимые изменения со стороны органов пищеварения, аномалии развития или заболевания органов пищеварения, ассоциированные с дисплазией соединительной ткани” [5].

По данным разных авторов, у 30–75% больных сахарный диабет также сопровождается патологией пищеварительной системы [1, 3, 6]. Это могут быть изменения, связанные с развитием у больного вегетативной нейропатии (гастроинтестинальная форма) или сопутствующей патологии [3, 9, 10]. В основе всех проявлений сахарного диабета – поздние осложнения (ангиопатии и нейропатия), вызванные гликированием структурных и функциональных белков, и, в первую очередь, коллагена. Сочетание двух системных процессов – сахарный диабет и дисплазия соединительной ткани – приводит к поражению сосудистого русла, сложному изменению структуры сосудистой стенки (кол-лагенопатия + эндотелиальная дисфункция), что отражается не только на состоянии нервной регуляции и гемодинамики, но и на функционировании всей пищеварительной системы. Эти вопросы на сегодняшний день представляют большой интерес, а изучены недостаточно.

Материал и методы

На базе эндокринологического отделения ГУЗ “1 РКБ” Ижевска было обследовано 102 больных сахарным диа- бетом, из них 72 пациента – Таблица с 1-м типом СД, 30 человек – со 2-м типом СД. Среди больных сахарным диабетом 1-го типа было 25 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 до 55 лет. У большинства пациентов СД 1-го типа была средняя степень тяжести (48 человек – 66,7%), у остальных – 24 человека (33,3%) – тяжелая степень. Пациентов с сахарным диабетом 2-го типа было 30 человек, из них 9 мужчин и 21 женщина, в возрасте от 37 до 62 лет. Средняя степень тяжести диабета была выявлена у половины пациентов (15 человек – 50%), у остальных – тяжелая степень заболевания.

Кроме общеклинических показателей у всех пациентов определяли уровень свободного гидроксип- ролина (СГО), пептидносвя занного гидроксипролина (ПГО), соотношение СГО/ПГО [7]. Дисплазия соединительной ткани определялась в соответствии с алгоритмами, предложенными в 2009 г. [5]. Полиморбидность оценивалась по индексу коморбидно-сти Чарлсона (ИК) [8]. Для оценки реабилитационных возможностей и прогноза заболевания оценивался у всех пациентов морфо-функциональный индекс – МФИ (патент на изобретение №2344751 от 27.01.2009 г.) с автоматизированной оценкой морфо-функционального индекса (Св. №2007613898 от 12.09.07 г.). Формула расчета МФИ включала средние значения АД, ЧСС, рост, вес и возраст пациента. Компенсированному течению сахарного диабета и высокому уровню адаптационных возможностей организма соответствовали значения МФИ≤0. Состояние субкомпенсации и средний уровень функциональных резервов организма отражало значение 0≤МФИ<1. При МФИ>1 имела место декомпенсация диабета и низкий уровень функциональных возможностей организма. Каждому пациенту вычислялся коэффициент коморбиднос-ти (КК по патологии ЖКТ) в зависимости от количества заболеваний органов пищеварения.

Обработка полученных данных производилась с помощью пакета программ STATISTICA 6,0 (Matematica®, Matlab®, Harvard Graphics®) американской фирмы StatSoft (1995 г.).

Результаты и обсуждение

Среди обследованных пациентов с СД 1-го типа признаки ДСТ были выявлены у 26 человек (36,1%), количество стигм колебалось от 5 до 15. Индекс Чарлсона для больных СД 1-го типа без диспластических проявлений (ДСТ “–”) соответствовал 2,69 соматических заболевания

Распространенность заболеваний органов пищеварения среди обследованных больных сахарным диабетом

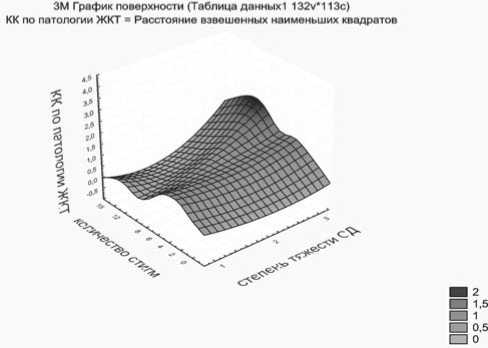

Рис. 1. Корреляционные связи между степенью тяжести сахарного диабета, количеством стигм и коэффициентом коморбид-ности по патологии ЖКТ

на человека и 3,35 – среди больных СД 1-го типа с ДСТ “+”. У данной группы пациентов чаще встречался хронический гастродуоденит и бескаменный холецистит (таблица). При оценке базовой составляющей реабилитационного потенциала – МФИ – среди больных СД 1-го типа ДСТ “+” только 1 пациент (3,84%) имел высокие реабилитационные возможности, 13 человек (50%) – средние реабилитационные возможности и 12 человек (46,1%) – низкие. У пациентов с СД 1-го типа ДСТ “–” у 21 человека (45,6%) были средние реабилитационные возможности и у 25 человек (54,3%) – низкие.

У пациентов с СД 2-го типа ДСТ “+” (10 человек – 33,3%) количество стигм колебалось от 5 до 10, чаще вы-

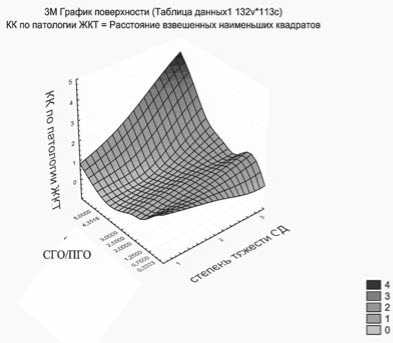

Рис. 2. Корреляционные связи между степенью тяжести сахарного диабета, соотношением СГО/ПГО и коэффициентом ко-морбидности по патологии ЖКТ

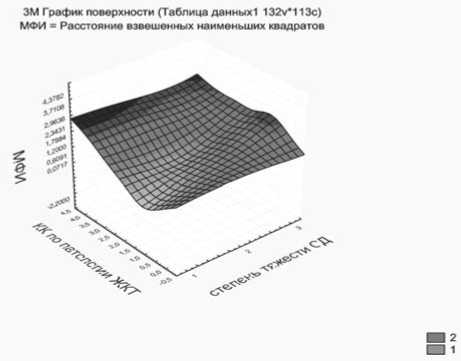

Рис. 3. Корреляционные связи между степенью тяжести сахарного диабета, МФИ и коэффициентом коморбидности по патологии ЖКТ

Рис. 4. Корреляционные связи между коэффициентом комор-бидности по патологии ЖКТ, МФИ и индексом коморбиднос-ти

С увеличением степени тяжести сахарного диабета 1-го типа увеличивалось количество заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, что не зависело от количества стигм. Статистический анализ графика поверхностей с использованием расстояния взвешенных наименьших квадратов позволяет наглядно продемонстрировать эту связь (рис. 1).

С увеличением степени тяжести диабета и увеличения соотношения СГО/ПГО больше 4,3 увеличивалось количество заболеваний органов ЖКТ (рис. 2).

С увеличением заболеваний органов пищеварения (от 3,5 заболеваний и более) увеличивался МФИ (больше 1), что свидетельствовало об ухудшении реабилитационных возможностей организма независимо от степени тяжести диабета (рис. 3).

Увеличение количества заболеваний органов желудочно-кишечного тракта ухудшало компенсацию сахарного диабета 1-го типа даже при средней степени тяжести заболевания.

При изучении корреляционных связей у больных сахарным диабетом 2-го типа между степенью тяжести заболевания, количеством стигм, коэффициентом комор-бидности по патологии ЖКТ, соотношением СГО/ПГО, МФИ и гликогемоглобином не было получено данных об их взаимосвязи.

Наличие 2,5 и более заболеваний органов пищеварения способствовало ухудшению реабилитационных возможностей организма, несмотря на удовлетворительную компенсацию диабета 2-го типа. Ухудшение реабилитационных возможностей больных СД 2-го типа наблюдалось при увеличении индекса коморбидности, независимо от количества заболеваний органов пищеварения, что подтверждает тот факт, что диабет 2-го типа является ко-морбидной патологией, которая развивается длительное время до постановки диагноза и в последующем определяет реабилитационный прогноз (рис. 4).

Выводы

При корреляционном анализе влияния дисплазии соединительной ткани у больных сахарным диабетом 1-го типа на риск развития патологии органов пищеварения было установлено, что имеют значение приобретенные нарушения обмена коллагена, а врожденные, т.е. недифференцированная дисплазия соединительной ткани не оказывает значимого влияния на риск развития патологии пищеварения. Увеличение количества заболеваний органов желудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом 1-го типа препятствует компенсации заболевания и снижает реабилитационные возможности организма.

У больных сахарным диабетом 2-го типа нами не было получено убедительных данных о влиянии нарушений обмена соединительной ткани как врожденных, так и приобретенных на развитие заболеваний органов пищеварения, что, несомненно, связано с особенностями течения СД 2-го типа как заболевания изначально комор-бидного. Это подтверждается тем, что с увеличением количества соматических заболеваний у данных больных ухудшаются реабилитационные возможности организма, независимо от количества заболеваний со стороны органов пищеварения.

Заключение

Проблема функционирования системы пищеварения при наличии у больного таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет и дисплазия соединительной ткани одновременно является актуальной и требует дальнейшего изучения. Приобретенные нарушения метаболизма коллагена, доказанные нами на модели СД 1-го типа меняют течение патологии, способствуют развитию сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта и ухудшают качество компенсации СД. Нельзя не учитывать, что гиперсимпатикотония, как проявление ДСТ, также имеет большое значение для функционального состояния желудочно-кишечного тракта, способствуя нарушению моторно-эвакуаторной и секреторной функций органов пищеварения.

Список литературы К проблеме влияния дисплазии соединительной ткани на риск развития патологии желудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом

- Кирилюк Д.В., Асанина Л.М. и др. Клинико-морфологические и иммунологические особенности поражения желудка у больных сахарным диабетом 2 типа//Тезисы VII съезда Научного общества гастроэнтерологов России, посвященного 40-летию ВНИИ гастроэнтерологии. -М.: Анахарсис, 2007. -С. 389-390.

- Клеменов А.В. Внекардиальные проявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани//Клиническая медицина. -2003. -№ 10. -С. 4-7.

- Клинические рекомендации. Эндокринология/под ред.И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -304 с.

- Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации ВНОК//Функциональная диагностика. -2009. -№ 3. -С. 61-87.

- Нечаева Г.И., Лялюкова Е.А., Мекина Н.Н. Патология органов пищеварения у пациентов с дисплазией соединительной ткани//Казанский медицинский журнал. -2007. -Т. 88, № 5. -С. 76-80.

- Сотченко И.Н., Зиннатуллин М.Р. Патология желудка и двенадцатиперстной кишки у больных сахарным диабетом Нижнего Новгорода//Тезисы VII съезда Научного общества гастроэнтерологов России, посвященного 40-летию ВНИИ гастроэнтерологии. -М.: Анахарсис, 2007. -С. 416-417.

- Шараев П.Н. Методы лабораторных исследований биополимеров соединительной ткани: учеб. пособие. -Ижевск, 2009. -44 с.

- Charlson M., Charlson R.E., Briggs W. et al. Can disease management target patients most likely to generate high costs? The impact of comorbidity//J. Gen. Intern. Med. -2007. -No. 22 (4). -Р. 464-469.

- Kempler P. Neuropathies. -Springer Verlag, 1997. -208 p.

- Tokumine J., Sugahara K., Fushigami T. et al. Unanticipated full stomach at anesthesia induction in a type I diabetic patient with asymptomatic gastroparesis//J. Anesth. -2005 -No. 19 (3). -Р. 247-248.