К расчету напряжений и деформаций полимерного ниппельного соединения асбестоцементных труб для целей теплоснабжения

Автор: Алексеева Э.М.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Строительство и строительные материалы

Статья в выпуске: 4 (27), 2009 года.

Бесплатный доступ

В данной статье приведены результаты расчетов напряжений и деформаций ниппельного соединения асбестоцементных труб, используемых в тепловых сетях. Расчет произведен в системе ANSYS с построением модели в CAD программе Pro-E

Тепловые сети, асбестоцементная труба, соединение, ниппель, система ansys

Короткий адрес: https://sciup.org/142142142

IDR: 142142142 | УДК: 697.343:621.643.41

Текст научной статьи К расчету напряжений и деформаций полимерного ниппельного соединения асбестоцементных труб для целей теплоснабжения

В настоящее время в системах теплоснабжения большое распространение получило применение неметаллических труб, в том числе асбестоцементные.

О целесообразности применения в тепловых сетях асбестоцементных труб говорят следующие их достоинства: стойкость к коррозии; отсутствие отложений и ржавчины; малая величина водопоглощаемости, соответственно морозостойкость, низкий коэффициент теплопроводности. Малая сопротивляемость ударам и хрупкость являются основным недостатком.

Известно, что слабым звеном в асбестоцементных трубопроводах является стыковое соединение. Отсюда вытекает особая актуальность проблем, связанных с подбором, исследованием, конструированием и монтажом соединений асбестоцементных труб, использование которых возможно как в системах теплоснабжения, так и в системах водоснабжения и водоотведения. Для более широкого применения асбестоцементных труб необходимо более надежное соединение, как прямолинейных участков, так и разветвленных сетей теплоснабжения, которое обеспечивало бы осевые сдвижки труб без разрушения самих труб с одновременным обеспечением герметичности стыка.

На сегодняшний день асбестоцементные трубы соединяются при помощи асбестоцементных муфт типа «САМ» с уплотнительным резиновым кольцом. Для выполнения поворотов, ответвлений и переходов с одного диаметра на другой применяются стальные фасонные части в бетонном монолите.

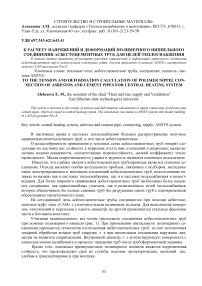

Учитывая вышесказанное, мы хотим предложить соединения асбестоцементных труб при помощи полимерного ниппеля (рис. 1). При применении ниппельного полимерного соединения упрощается технология изготовления асбестоцементных труб, за счет исключения токарной обработки концов труб снаружи, т. к при ниппельном соединении наружные диаметры не являются сопрягаемыми. Внутренний диаметр, т. е контактирующую поверхность с ниппелем можно калибровать в процессе твердения труб после трубоформовочной машины.

Кроме того, основным преимуществом полимерного ниппеля является коррозионная стойкость, что предопределяет срок их службы, высокие диэлектрические, меньший вес, удобны в транспортировке и при монтаже.

Рис. 1. Ниппельное соединение асбестоцементных труб: 1, 2 - асбестоцементная труба; 3 - полимерный ниппель.

Критерием работоспособности полимерного ниппеля является выдерживаемые им рабочая температура, рабочее и максимальное давление, сейсмостойкость, т. е. восприятие осевых сдвижек до 90, которые существенно зависят от физико-механических свойств материала, условий и режимов эксплуатации, а также конструктивного оформления самого ниппеля.

С учетом вышеперечисленных факторов необходимо разработать оптимальную конструкцию ниппеля из выбранных полимерных материалов. Это полиамид, СВМПЭ и фторопласт. При этом необходимо учесть, что толщина стенок оказывает существенное влияние на возникновение внутренних напряжений в теле, на точность изготовления и на время выдержки ниппеля под давлением при формовании. А также учесть, что повышение температуры теплоносителя сопровождается изменением размеров деталей и может вызвать высокие напряжения. Кроме того, разнотолщинность деталей в зонах «А» и «Б» вызывает неравномерную усадку, являющуюся причиной образования вздутий, трещин и коробления. Также необходимо учесть, что значительная толщина стенки вызывает большую по величине усадку, также приводящую к короблению.

Расчет ниппеля как цилиндрического элемента производится при рабочем (нормальном) и максимальном (кратковременном, с длительностью действия не свыше 200 сек.) давлениях. Максимальное давление может возникнуть в связи с гидравлическим ударом или аварийным состоянием всей гидравлической системы и при сейсмических напряжениях.

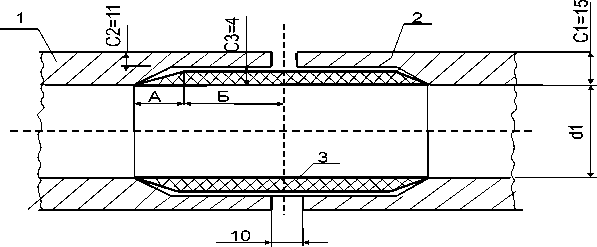

Поскольку экспериментальная оценка прочности ниппеля требует высокой стоимости реальных испытаний, возникает задача компьютерного моделирования соединения. Задача моделирования ниппельного соединения представляет собой разработку расчетной модели, т. е. геометрическое представление объекта, разбитого сеткой КЭ, максимально приближенное по форме к реальной конструкции. Итогом работы программы является графическое представление результатов. Алгоритм расчетов представлен в виде блок-схемы (рис. 2).

Рис. 2. Основные этапы расчета в ANSYS

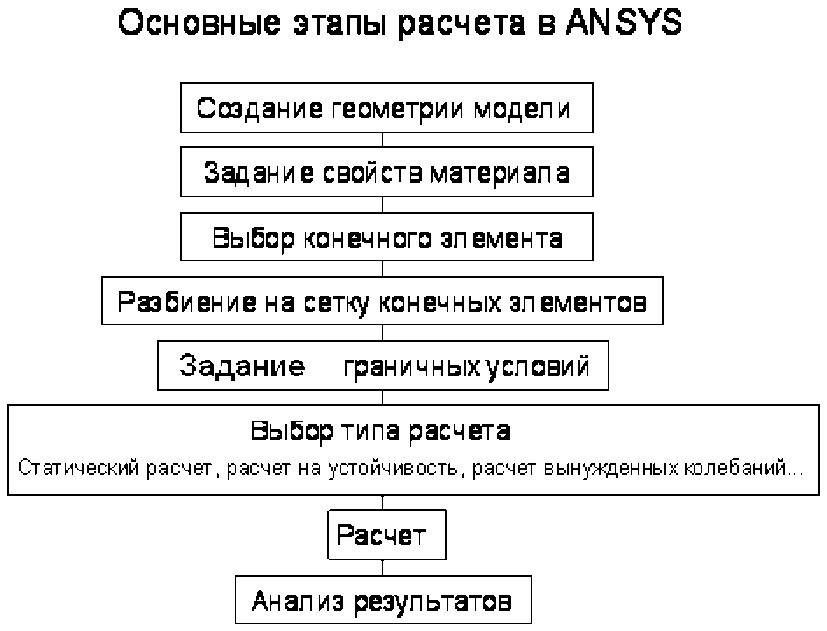

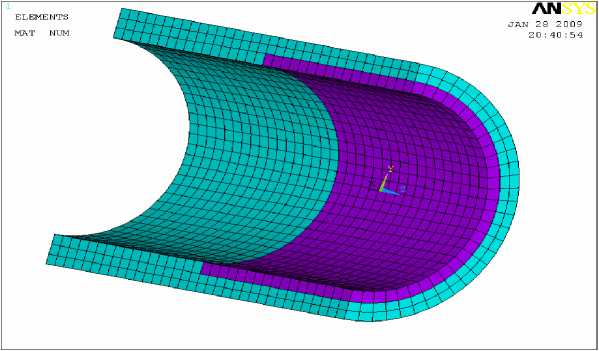

Построение геометрии выполняется в CAD программе – Pro-E, так как возможностей AN-SYS не хватает для моделирования сложных объектов (рис. 3). Pro-E дает возможность построения детали по сечениям с последующим натягиванием поверхности или объема.

Приведенная модель трубы на рис.3 имеет плоскость симметрии. Поэтому, нет необ- ходимости моделировать всю конструкцию целиком, а можно смоделировать только половину конструкции (1/2). На рис. 4 представлен геометрический объект, разбитый на сетку ко- нечных элементов.

Рис. 3. Асбестоцементная труба с ниппелем, вставленным во внутрь трубы

Рис.4. Объект, разбитый на сетку конечных элементов

Расчет производился для трех видов полимеров – это полиамид, СВМПЭ и фторопласт. Оптимальные напряжения и деформации получились для полиамидного ниппеля толщиной в 4 мм в части «Б» (рис. 5).

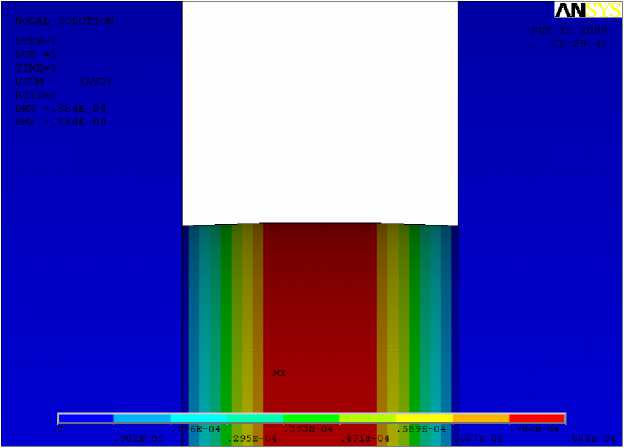

Максимальную деформацию (растяжение), выделенную красным цветом, полиамидный ниппель испытывает в монтажном зазоре труб. Величина максимальной деформации составляет 0,8*10-4 мм (0,00008 мм). Деформация асбестоцементной трубы на концах, выделенная синим цветом, минимальна и составляет 0,09*10-4 мм (0,000009 мм), что на порядок ниже. Таким образом, при рабочем давлении 1,6 МПа возникает усилие прижатия ниппеля к трубе, сопровождающееся самоуплотнением ниппельного соединения.

Рис.5. Деформации асбестоцементной трубы и полиамидного ниппеля

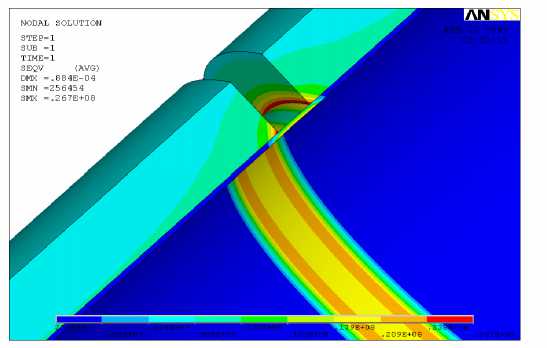

На рис. 6 показаны напряжения в стыке. Полиамидный ниппель выдерживает давление 1,6 МПа без разрушения. При этом напряжения ниппель испытывает только в пределах монтажного зазора. Часть ниппеля, располагаемая внутри трубы, испытывает минимальное напряжение. Максимальная концентрация напряжений сосредоточена на торце асбестоцементных труб с внутренней стороны.

Рис.6. Напряжения в асбестоцементной трубе и ниппелем

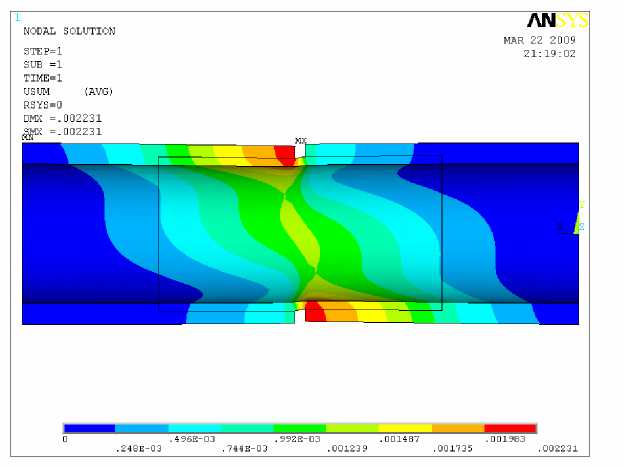

На рис. 7 показано моделирование осевого смещения труб относительно друг друга. Осевые смещения труб могут возникнуть при просадке основания под теплотрассой, при сейсмическом воздействии. Расчет произведен при двойном значении рабочего давления, т. е. при 3,2 МПа. Максимальная деформация возникает на концах труб ( выделено красным цветом) и составляет 0,002 мм.

Рис.7. Деформации труб при взаимном сдвиге от нагрузки

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при толщине ниппеля в 4 мм, изготовленного из полиамидного порошка, конструкция может выдержать двойное значение давления от расчетного. При этом максимальная деформация возникает при осевом сдвиге и составляет 0,002 мм. Максимальная деформация ниппеля наблюдается в монтажном зазоре труб и составляет 0,8*10-4 мм (0,00008 мм). Эффект самоуплотнения возникает за счет того, что величина деформации ниппеля больше величины деформации асбестоцементной трубы.