К ультраструктурной организации эпителиоцитов экзокринных желез

Автор: Момот Н.В., Колина Ю.А., Камлия И.Л.

Статья в выпуске: 1 т.245, 2021 года.

Бесплатный доступ

Кусочки подъязычных многопротоковых слюнных желез домашней половозрелой свиньи крупной белой породы фиксировали в 4 % растворе параформа на 0,1 М фосфатном буфере (pH=7,4) с дофиксацией в 1 % растворе OsO4, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации. С учетом рекомендаций Г. Гайера кусочки органов заливали в аралдит по стандартной методике. Контрастирование проводили по Reynolds. В цитоплазме мукоцитов подъязычной многопротоковой слюнной железы преобладает агранулярная эндоплазматическая сеть, которая дает оксифильное окрашивание. По данным электронно-микроскопических исследований слизистых гландулоцитов в ацинусах подъязычных слюнных желез домашних свиней секреторные вакуоли цитоплазмы крупные, с выраженными в них электронно-плотными оболочками. Содержимое вакуолей в мукоцитах одного ацинуса разнохарактерное. В слизистых клетках подъязычных слюнных желез вакуолизация гиалоплазмы небольшая. В апикальной части цитоплазмы у цитолеммы имеются различной величины вакуоли, свидетельствующие о мерокриновом типе секреции слизистых клеток. Из органелл наиболее развиты агранулярный ретикулум и пластинчатый комплекс. Ядра мукоцитов базального прилежания, гиперхромны, с невыраженными ядрышками. Ультраструктурная организация подъязычных многопротоковых слюнных желез половозрелой домашней свиньи имеет свои морфологические особенности в строении гландулоцитов концевых отделов и эпителиоцитов внутридольковой и междольковой выводных систем. Знание ультраструктуры железистого эпителия позволяют выявить ранние морфологические изменения паренхимы экзокринных желез при развитии различных патологий.

Домашняя свинья, исследование, ультраструктура, электронная микроскопия, подъязычная многопротоковая слюнная железа, органеллы

Короткий адрес: https://sciup.org/142229506

IDR: 142229506 | УДК: 599.73:591.431 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-245-1-108-112

Текст научной статьи К ультраструктурной организации эпителиоцитов экзокринных желез

Электронная микроскопия – метод морфологического исследования объектов с помощью потока электронов, позволяющий изучать структуру этих объектов на макромолекулярном и субклеточном уровнях. Электронная микроскопия прошла большой путь развития и позволила перейти на качественно новый уровень изучения материи.

Электронная микроскопия нашла широкое применение не только в морфологических науках, но и в микробиологии, биохимии, онкологии, генетике и др. Благодаря электронной микроскопии раскрыта субмикроскопическая структура клеток, открыт ряд неизвестных ранее клеточных органелл, цитоскелет, структуры, специфичные для отдельных видов клеток. Вместе с тем, ультраструктура отдельных железистых клеток слюнно-железистого аппарата у сельскохозяйственных животных раскрыта не полностью [6, 7, 8, 11]. Электронная микроскопия позволила понять многие тонкие механизмы развития болезней, в том числе на ранних этапах их возникновения, еще до появления четкой клинической симптоматики.

Объектом наших исследований явились особи половозрелой домашней свиньи, относящейся к крупной белой по- роде, которая является основной разводимой породой в Российской Федерации, доля ее в структуре всех пород составляет 86,97 % [2]. Крупная белая порода свиней создана в результате работы русскими и советскими селекционерами по акклиматизации и совершенствованию в различных кормовых и климатических условиях нашей страны на базе английской крупной белой породы. Это животные универсального типа, крепкой конституции, негрубого телосложения, белой масти. В настоящее время порода совершенствуется селекционными работами, направленными на увеличение мясной продукции [3, 5, 9]

Крупная белая в сравнении с животными других пород обладает повышенной скороспелостью, плодовитостью, высокой окупаемостью корма, значительным выходом мяса в убойной массе [4]. Кроме чистопородного разведения, крупная белая используется в качестве материнской породы в различных системах скрещивания и гибридизации [10].

Материал и методы исследований. Кусочки подъязычных многопротоковых слюнных желез домашней половозрелой свиньи крупной белой породы фиксировали в 4 % растворе параформа на 0,1 М фосфатном буфере (pH =7,4) с до-фиксацией в 1 % растворе OsO4, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации. С учетом рекомендаций Г. Гайера [1] кусочки органов заливали в аралдит по стандартной методике. Контрастирование проводили по Reynolds.

Результат исследований. В цитоплазме мукоцитов подъязычной многопротоковой слюнной железы преобладает агранулярная эндоплазматическая сеть, которая дает оксифильное окрашивание.

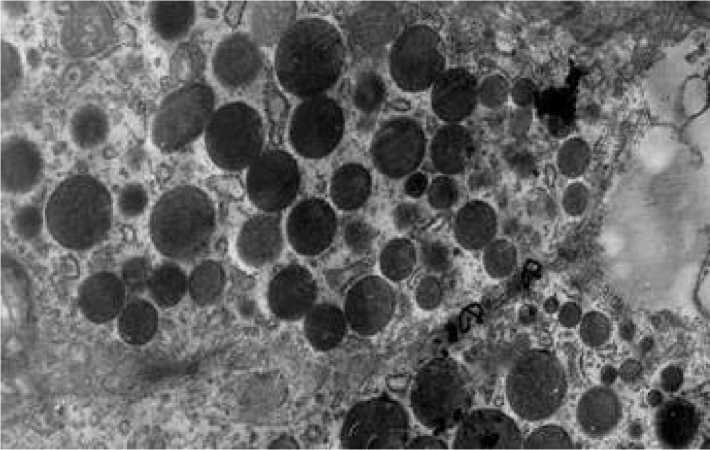

По данным электронномикроскопических исследований слизистых гландулоцитов в ацинусах подъязычных слюнных желез домашних свиней секреторные вакуоли цитоплазмы крупные, с выраженными в них электронноплотными оболочками. Содержимое вакуолей в мукоцитах одного ацинуса разнохарактерное.

В слизистых клетках подъязычных слюнных желез вакуолизация гиалоплазмы небольшая. В апикальной части цитоплазмы у цитолеммы имеются различной величины вакуоли, свидетельствующие о меро-криновом типе секреции слизистых клеток. Из органелл наиболее развиты агранулярный ретикулум и пластинчатый комплекс. Ядра мукоцитов базального прилежания, гиперхромны, с невыраженными ядрышками.

Вставочные выводные протоки подъязычной слюнной железы менее разветвленные и более короткие, чем, например, в околоушной слюнной железе, что объясняется ослизнением части этих отделов в процессе развития. Клетки этих выводных отделов содержат секреторные гранулы, часто с мелкими плотными сердцевинами.

Рисунок 1 – Электроннограмма мукоцита слюнной железы домашней свиньи ув. 10000 109

Рисунок 2 – Электроннограмма мукоцита слюнной железы домашней свиньи. Ув. – 10000.

Секреторные клетки с вакуолями различной электронной плотности, местами видны десмосомы. Видно ядро и секреторные вакуоли разной величины.

Исчерченные выводные протоки в подъязычных слюнных железах очень хорошо развиты и ветвятся, что подтверждается методами световой микроскопии [1, 3]. В них часто встречаются сужения и баллонообразные расширения. Протоки выстланы призматическим однослойным эпителием с хорошо выраженной базальной исчерченностью.

В отличие от домашних всеядных у некоторых животных (грызуны), кроме исчерченных протоков, имеются гранулярные отделы. Клетки последних содержат хорошо развитый комплекс Гольджи, расположенный в базальном отделе клеток, и гранулы, содержащие трипсиноподобные протеазы, а также ряд гормональных и ростостимулирующих факторов. Эндокринные функции слюнных желез связывают с исчерченными протоками [5].

Междольковые выводные протоки подъязычных слюнных желез выстланы сначала двухслойным, а затем многослойным эпителием.

Заключение. Ультраструктурная организация подъязычных многопротоковых слюнных желез половозрелой домашней свиньи имеет свои морфологические особенности в строении гландулоцитов концевых отделов и эпителиоцитов внут-ридольковой и междольковой выводных систем. Знание ультраструктуры железистого эпителия позволяют выявить ранние морфологические изменения паренхимы экзокринных желез при развитии различных патологий.

В цитоплазме мукоцитов подъязычной многопротоковой слюнной железы преобладает агранулярная эндоплазматическая сеть, которая дает оксифильное окрашивание.

По данным электронно-микроскопических исследований слизистых гландулоцитов в ацинусах подъязычных слюнных желез домашних свиней секреторные вакуоли цитоплазмы крупные, с выраженными в них электронно-плотными оболочками. Содержимое вакуолей в мукоцитах одного ацинуса разнохарактерное.

В слизистых клетках подъязычных слюнных желез вакуолизация гиалоплазмы небольшая. В апикальной части цитоплазмы у цитолеммы имеются различной величины вакуоли, свидетельствующие о мерокриновом типе секреции слизистых клеток. Из органелл наиболее развиты агранулярный ретикулум и пластинчатый комплекс. Ядра мукоцитов базального прилежания, гиперхромны, с невыраженными ядрышками.

Ультраструктурная организация подъязычных многопротоковых слюнных желез половозрелой домашней свиньи имеет свои морфологические особенности в строении гланду-лоцитов концевых отделов и эпителиоцитов внутридольковой и междольковой выводных систем. Знание ультраструктуры железистого эпителия позволяют выявить ранние морфологические изменения паренхимы экзокринных желез при развитии различных патологий.

Список литературы К ультраструктурной организации эпителиоцитов экзокринных желез

- Гайер, Г. Электронная гистохимия / Г. Гайер. - М.: Изд. «Мир», 1974. -189 с.

- Дунин, И.М. Состояние племенного свиноводства в хозяйствах России по результатам бонитировки за 2002 года / И.М. Дунин, В.В. Гарай // Свиноводство. -2004. - № 1. - С. 7-9.

- Животова, Т. Ю. Химический состав длиннейшей мышцы спины свиней различных генотипов / Т.Ю. Животова, В.А. Баранников, Ю.В. Стародубова // Свиноводство. - 2013. - № 2. - С. 14-15.

- Кабанов, В.Д. Свиноводство / В. Д. Кабанов. - М.: Колос, 2001. - 431с.

- Ковалев, Ю.И. Россия может обойтись без импортной свинины / Ю. И. Ковалев // Свиноферма. - 2011. -№ 11. - С. 4-8

- Колина, Ю.А. Морфофункцио-нальная характеристика железистого эпителия / Ю.А. Колина, Н.В. Момот, Л.В. Лапшин //Морфология. - 2018. - Т. 153. - № 3. - С. 141-141.

- Момот, Н.В. Морфофункцио-нальный аспект слюнно-железистого аппарата всеядных животных / Н.В. Момот, Л.В. Лапшин, Ю.А. Колина // Мировое сельское хозяйство: современное состояние, актуальные проблемы и тенденции развития: материалы международного симпозиума, посвященного пятидесятилетию ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия». - Уссурийск. - 2008. - С. 77-81.

- Момот Ю.А. Особенности микроструктуры эбнеровской железы дикого кабана уссурийского подвида / Ю.А. Момот // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2011. - № 5-6. - С. 115-117.

- Рахматов, Л.А. Молочная продуктивность свиноматок / Л.А. Рахматов // Ученые записки КГАВМ. - Казань. - 2010. - Т. 204. - С. 221-227.

- Степанов, В.И. Естественная резистентность свиней новых генотипов / В.И. Степанов, В.Х. Федоров, А.И. Тари-ченко // Перспективу развития свиноводства на Дону. - Пос. Персиановский, 2001. - С. 52-53

- Jezek, D. Quantitative study on the rad parotid dland after orchiectomy / D. Jezek, Lj. Banek, R. Pezerovic-Panijan, Dz. Pezerovic // Vetarchiv. - 1999. - V. 69. -№ 1. - P. 49-59.