К вопросу инфекционного фактора в генезе и течении мочекаменной болезни

Автор: Четвериков Андрей Валерьевич, Белозеров Евгений Степанович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

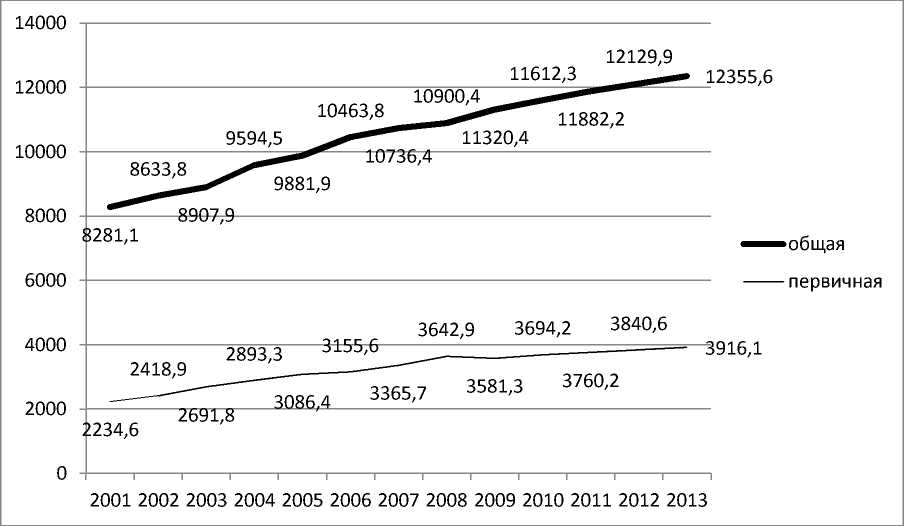

Цель. Уточнение роли инфекционного фактора в генезе, клинических проявлениях мочекаменной болезни и ее осложнений. Материалы и методы. Обследовано 35 практически здоровых добровольцев и 273 больных мочекаменной болезнью, проанализированы годовые отчеты урологической службы г. Санкт-Петербурга и страны. Изучены химический состав мочевых камней, микробиота камней и мочи методом газовой хроматографии - масс-спектроскопии. Результаты. Для Санкт-Петербурга характерны высокие уровни общей заболеваемости уролитиазом (770,1 на 100 тыс. населения) и рецидивного течения болезни (47,9 %). При этом с возрастом увеличивается заболеваемость мочекаменной болезнью: в группе лиц 70 лет и старше она в 10,6 раза выше, чем в группе лиц 18-29 лет. У 82,8 % пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, заболевание сопровождается инфекционно-воспалительной патологией мочевыводящих путей полимикробного характера. Микробные маркеры, представители бактерий, вирусов и грибов выявляются во всех химических видах мочевых камней с существенным отличием по количественным показателям от характеристики микробиоты мочи. Заключение. У больных уролитиазом мочевые камни в 82 % случаев по химическому составу относятся к кальциевым, из них 88 % представлены оксалатами кальция. Мочекаменная болезнь в 82,8 % случаев протекает на фоне инфекционно-воспалительных заболеваний. Микробиота мочевых камней представлена: а) облигатными микроорганизмами: бифидумбактериями, лактобациллами, бактероидами, эубактериями, эшерихиями; б) факультативными микроорганизмами: лактозоотрицательными энтеробактериями, стафилококками, протеем, грибами и др.; в) транзиторными микроорганизмами: флавобактериями, ацинетобактериями, некоторыми псевдомонидами.

Мочекаменная болезнь, инфекционные осложнения уролитиаза, химический состав и микробиота мочевых камней

Короткий адрес: https://sciup.org/14113278

IDR: 14113278 | УДК: 616.6-082 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.26.6217

Текст научной статьи К вопросу инфекционного фактора в генезе и течении мочекаменной болезни

Введение. Актуальность мочекаменной болезни (МКБ) определяется широким распространением заболевания (в мире 2-3 % населения страдает мочекаменной болезнью) с тенденцией к росту заболеваемости преимущественно среди лиц трудоспособного возраста (20-50 лет), нерешенностью вопроса этиопатогенеза, высоким уровнем рецидивного камнеобразования (2/3-3/4 случаев), частыми тяжелыми осложнениями, обусловливающими длительную потерю трудоспо- собности и инвалидность [1–5]. Так, если в Германии в 1980-х гг. отмечалось 9 случаев мочекаменной болезни на 1000 чел., то в 2000-х гг. этот показатель уже вырос до 15 на 1000 чел. При этом отмечается истинный рост заболеваемости, а не улучшение средств диагностики. С чем связан этот рост, точно пока не ясно, однако эксперты в первую очередь говорят об изменениях климата, характера питания, образа жизни. В России общая заболеваемость населения за последние

-

12 лет увеличилась более чем в 1,5 раза [1, 6].

На сегодня выдвигаемые теории объясняют лишь отдельные звенья в большой цепи факторов, приводящих к формированию мочевых камней. Все авторы разделяют точку зрения, что в здоровой почке камнеобразова-ние невозможно. Более 200 различных заболеваний и патологических состояний может сопровождаться образованием конкрементов в органах мочевой системы [7–11].

Цель исследования. Уточнение роли инфекционного фактора в генезе, клинических проявлениях мочекаменной болезни и ее осложнений.

Задачи исследования:

-

1. Изучить распространенность мочекаменной болезни и варианты ее течения в г. Санкт-Петербурге.

-

2. Изучить типы и элементарный состав мочевых камней с учетом их вариантов и направленности камнеобразования.

-

3. Дать характеристику микробного пейзажа мочевых камней у больных мочекаменной болезнью.

-

4. Определить клиническую значимость инфекционного фактора в течении мочекаменной болезни.

Материалы и методы . Под наблюдением находилось 273 пациента, больных мочекаменной болезнью. Контрольную группу составили 35 практически здоровых лиц. Кроме того, для характеристики распространенности мочекаменной болезни проанализированы годовые отчеты органов здравоохранения, в т.ч. урологической службы г. Санкт-Петербурга и страны.

Больные, поступающие в урологический стационар, подвергались комплексному обследованию, включающему сбор данных анамнеза, физико-химический анализ мочи и удаленных камней, клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ химических свойств (определение белка, глюкозы, желчных пигментов) и микроскопию осадка, ультразвуковые, рентгенологические методы обследования (обзорная урография, экскреторная урография, ретроградная уретеропиело-графия), спиральную компьютерную томографию почек (Jeneral Electric с денситометрией). Химический состав мочевых камней определяли методом инфракрасной спектроскопии, принадлежность смешанных вариантов относили к превалирующему химическому компоненту, удельный вес которого превышал 50 %.

Микробиоту мочевых камней и мочи изучали в Центре дисбиозов, сертифицированном Росздравнадзором (разрешение ФС 2010/038 от 24.02.2010), методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии с определением маркеров 57 микроорганизмов, представителей бактерий, вирусов, грибов.

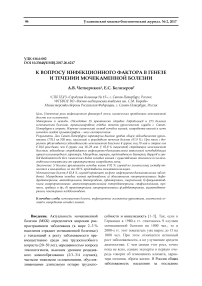

Результаты и обсуждение. Санкт-Петербург относится к регионам с показателями первичной заболеваемости и распространенности болезней органов мочеполовой системы и мочекаменной болезни, превышающими средний уровень как в Северо-Западном федеральном округе, так и в стране в целом. На рис. 1 и 2 представлены динамика первичной и общей заболеваемости и показатели впервые выявленной заболеваемости органов мочеполовой системы в 2012–2013 гг., на рис. 3 – показатели распространенности уролитиаза в 2013 г.

В стране имеет место абсолютный рост числа регистрируемых и общего количество больных уролитиазом: в 2013 г. в России было зарегистрировано 805 212 пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, тогда как в 2003 г. их было 635 812 чел. (прирост составил 21,1 %). Аналогичная закономерность характерна и для г. Санкт-Петербурга.

Проведенный анализ удельного веса обращающихся за медицинской помощью по поводу мочекаменной болезни в течение 2014 г. выявил повышение показателей в весенне-осенний период года: при среднегодичном показателе 8,3 % обращений в месяц на апрель приходилось 11,1 % обращений, на ноябрь – 10,4 % обращений. Из числа обследованных 51 % пациентов страдали мочекаменной болезнью свыше 5 лет, у 47,9 % больных уролитиаз носил рецидивирующий характер.

Среди госпитализированных в стации-онар 58 % составляли больные в возрасте 20–49 лет, т.е. относящиеся к работоспособной возрастной группе.

При обследовании 273 больных с мочекаменной болезнью сопутствующие заболе- вания выявлялись преимущественно у лиц пожилого возраста в виде патологии органов мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, простатит, болезни женских половых орга- нов), патологии системы кровообращения (преимущественно ИБС и артериальная гипертензия), бронхолегочной патология, ожирения (табл. 1).

Рис. 1. Динамика первичной и общей заболеваемости мочеполовой системы в РФ (на 100 тыс. населения)

Таблица 1

Сопутствующие заболевания, выявленные у больных МКБ

|

Сопутствующие заболевания |

Абс. число |

В том числе, абс. (%) |

|

|

мужчины |

женщины |

||

|

Пиелонефрит, цистит, простатит |

147 |

59 (40,1) |

88 (59,9) |

|

Ожирение |

94 |

37 (39,4) |

57 (60,6) |

|

Заболевания органов пищеварения |

111 |

62 (55,8) |

49 (44,2) |

|

Болезни системы кровообращения |

112 |

62 (55,3) |

0 (44,7) |

|

Воспалительные заболевания нижних мочевых путей и половых органов |

135 |

58 (42,9) |

77 (57,1) |

|

Аномалия развития мочевых органов |

31 |

14 (45,2) |

17 (54,8) |

|

Сахарный диабет |

29 |

13 (44,8) |

16 (55,2) |

|

Желчнокаменная болезнь |

21 |

8 (38,1) |

13 (61,9) |

|

Бронхолегочные заболевания |

23 |

14 (60,8) |

9 (39,2) |

Инфекционно-воспалительные заболева- лонефрит, цистит, простатит) у больных уролиния органов мочевыделительной системы (пие- тиазом имели место у 147 пациентов (53,8 %).

Однако это лишь регистрация нозологических форм, не отражающая характеристику микробиоты кишечника, крови, мочи и мочевых камней. Проведенные бактериологические исследования с использованием стандартных методов и дополнительное микробиологическое обследование на урогенитальный микоплазмоз позволили выявить патологию мочевыводящих путей уже у 226 пациентов, что составило 82,8 %.

Сегодня нет единого мнения о том, что является первичным: инфекционно-воспалительные заболевания определяют развитие мочекаменной болезни, или она служит причиной формирования воспалительного процесса.

Мочекаменная болезнь является хронической патологией всего организма с клиническими проявлениями как местного, так и системного характера с нарушением метаболизма. Основные характеристики метаболического статуса демонстрируют биохимические показатели крови и мочи. Данные биохимических показателей крови представлены в табл. 2, из которой видно, что большинство из них находится в пределах физиологической нормы, но выявлен повышенный уровень мочевины в крови, калия и натрия в плазме, кальция и фосфора в сыворотке крови.

Таблица 2

|

Биохимический показатель крови, ммоль/л |

Больные МКБ |

Норма |

|

Общий белок сыворотки, г/л |

73,7±1,5 |

65–85 |

|

Мочевина |

7,19±0,63 |

3,3–6,6 |

|

Креатинин крови |

0,113±0,004 |

0,088–0,177 |

|

Глюкоза крови |

4,93±0,16 |

3,05–5,27 |

|

Мочевая кислота в крови |

0,330±0,007 |

0,12–0,38 |

|

Калий плазмы |

5,72±0,77 |

3,48–5,30 |

|

Кальций сыворотки |

3,31±0,29 |

2,25–3,00 |

|

Натрий плазмы |

173,8±16,5 |

130,5–156,6 |

|

Фосфор сыворотки |

2,09±0,04 |

0,65–1,30 |

|

Магний сыворотки |

0,83±0,30 |

0,70–0,99 |

Биохимические показатели крови у больных

В табл. 3 представлены биохимические показатели мочи больных. Отметим, что большинство показателей укладывается в пределы физиологических норм.

Таблица 3

|

Биохимический показатель |

Больные МКБ |

Норма |

|

Калий, ммоль/сут |

52,60±5,45 |

30–100 |

|

Натрий, ммоль/сут |

215,2±11,6 |

130–260 |

|

Кальций, ммоль/сут |

5,33±0,34 |

2,5–7,5 |

|

Магний, ммоль/сут |

5,20±0,68 |

2,5–8,5 |

|

Фосфор, ммоль/сут |

24,90±2,74 |

12,9–40,0 |

|

Мочевая кислота, ммоль/сут |

4,36±0,51 |

1,48–4,43 |

|

Оксалаты, мг/cут |

0,45±0,11 |

8,0–40,0 |

|

рН мочи |

5,57±0,37 |

4,5–8,0 |

|

Осмолярность мочи, ммоль/л |

544,50±25,36 |

600–800 |

Биохимические показатели мочи

Основной метод лечения больных в стационаре – литотрипсия, метод хирургического, но не оперативного лечения уролитиаза, вытеснивший оперативное удаление мочевых камней.

Из 492 удаленных камней 93 камня имели размер свыше 2 см (18,9 %), из них 77 камней были крупными и коралловидными (16 камней), в 81,1 % случаев камни имели небольшой размер.

В большинстве случаев камни были локализованы почках и мочеточниках, струвитные камни несколько чаще выявлялись в мо- чевом пузыре и уретре, чем камни иной химической характеристики.

Оценка минерального типа мочевых камней выявила превалирование оксалатов, чаще полихимического типа, т.е. смешанного характера с преимущественным преобладанием оксалатов; редко встречались цистины, представленные однородным химическим составом.

Рис. 4 демонстрирует виды мочевых конкрементов. Отмечено преобладание кальциевых камней с превалированием среди них оксалатов кальция.

Рис. 4. Состав камней

Микробиота мочевых камней, полученных от 67 пациентов, изучена методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии. В основе метода лежит высокоточное определение специфических маркерных молекул, входящих в состав клеточных липидов микроорганизмов. Например, число бифидобактерий определяется по компоненту специфического липида клеточной мембраны – плазмологена, в котором одна из жирных кислот глицерида заменена жирным альдегидом. Для бифидобактерий отличительным является октадеце-новый альдегид, который и регистрировали в качестве меры их концентрации; маркером клинически значимых микроскопических грибов Aspergillus, Candida, Mucor являются эргостерол, а также кампестерол и ситостерол.

Метод характеризуется высокой чувствительностью и селективностью, при этом позволяет одновременно измерять концентрации более сотни микробных маркеров непосредственно в анализируемом материале: крови, моче, биоптатах и других биологических жидкостях и тканях, а также в небиологических пробах, минуя стадию предварительного посева на питательные среды или использование тестовых биохимических материалов. Для учета разработан автоматиче- ский алгоритм анализа с помощью штатных программ, позволяющих определить численность более 50 клинически значимых видов микроорганизмов (табл. 1) в материале в течение 3 ч с момента его поступления в лабораторию.

Проведенными исследованиями по сопоставлению показателей микробных маркеров в мочевых камнях и моче (показатели мочи взяты за норму) установлено:

– в мочевых камнях присутствуют в высоких титрах кокки, бациллы, коринебакте-рии ( Streptococcus mutans, Lactococcus, Acine-tobacter/Moraxella ; Streptococcus/Ruminoco-ccus, Staphylococcus ), анаэробы Eubacterium lentum (группа А), Eubacterium, Clostridium ramosum, Clostridium perfringens, Clostridium coccoides, Fusobacterium/Haemophylus ; аэробные актинобактерии Actinomyces viscosus, Nocardia asteroids , Streptomyces ; энтеробактерии Helicobacter pylori , микроскоепические грибы, вирусы Herpes simplex, вирус Эпстайна–Барр;

– не выявлены в мочевых камнях облигатные патогенны: Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia, а также Bacillus megaterium, Eubacterium moniliforme sbsp, Bacteroides hypermegas, Peptostreptococcus anaerobius 18623 , Peptostreptococcus anaerobius 17642 , Propionibacterium, Propionibacterium jensenii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Porphyromonas, Flavobacterium, Butyrivibrio/Cl. fimetarum, цитомегаловирусы .

Согласно анализу инфраструктура микробиоты мочевых камней представлена: а) облигатными микроорганизмами: бифи-думбактериями, лактобациллами, бактероидами, эубактериями (Eubacterium lentum, Eubacterium moniliforme sbsp., Eubacterium/Cl. Coccoides), эшерихиями (Fusobacterium/Hae- mophylus); б) факультативными микроорганизмами: лактозоотрицательными энтеробак- териями, стафилококками, протеем, грибами и др.; в) транзиторными микроорганизмами: флавобактериями, ацинетобактериями, некоторыми псевдомонидами.

Таким образом, микробиота мочевых камней представлена большой группой микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов), представляющих облигатные патогены, факультативные и транзиторные микроорганизмы.

Выводы:

-

1. Мочекаменная болезнь, занимая второе место по причинам госпитализации пациентов в урологический стационар, имеет тенденцию к росту показателей заболеваемости в г. Санкт-Петербурге, Северо-Западном федеральном округе и стране в целом, при этом уровень первичной регистрации и распространенности в г. Санкт-Петербурге выше, чем СЗФО и РФ.

-

2. По химическому составу превалируют кальциевые мочевые камни (82 %), среди них 88 % представлены оксалатами кальция.

-

3. По данным бактериологических исследований с использованием стандартных методов и дополнительных микробиологических обследований на урогенитальный микоплазмоз, мочекаменная болезнь в 82,8 % случаев протекает на фоне инфекционновоспалительных заболеваний.

-

4. Микробиота мочевых камней представлена облигатными микроорганизмами: а) бифидумбактериями, лактобациллами, бактероидами, эубактериями ( Eubacterium len-tum, Eubacterium moniliforme sbsp., Eubacterium/Cl. Coccoides ), эшерихиями (Fusobacteri-

- um/Haemophylus); б) факультативными микроорганизмами: лактозоотрицательными энтеробактериями, стафилококками, протеем, грибами и др.; в) транзиторными микроорганизмами: флавобактериями, ацинетобакте-риями, некоторыми псевдомонидами.

Список литературы К вопросу инфекционного фактора в генезе и течении мочекаменной болезни

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Бешлиев Д.А., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости в Российской Федерации по данным официальной статистики. Экспериментальная и клиническая урология. 2010; 1: 4-11.

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Эпидемиология мочекаменной болезни в различных регионах Российской Федерации. Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2011; 3 (1): 167-176.

- Indridason O.S., Birgisson S., Edvardsson V.O., Sigvaldason H., Sigfusson N., Palsson R. Epidemiology of kidney stones in Iceland: a population-based study. Scand. J. Urol. Nephrol. 2009; 40 (3): 215-220.

- Knoll T. Epidemiology, Pathogenesis, and Pathophysiology of Urolithiasis. Eur. Urol. Suppl. 2010; 9: 802-806.

- Romero V., Akpinar H., Assimos D.G. Kidney Stones: A Global Picture of Prevalence, Incidence, and Associated Risk Factors. Rev. Urol. 2010; 12 (2-3): 86-96.

- Вальвачев А.А. Мочекаменная болезнь. URL: http://www.chelnyclinic.ru/about-the-diseases/63-mochekamennaya-bolezn.html (дата обращения 16.06.2016).

- Низамов Д.С. Экологические факторы и уровень заболеваемости мочекаменной болезнью в регионах Таджикистана: автореф. дис. … канд. мед. наук. М.; 2009.

- Ченина И.Н., Неймарк А.И., Неймарк Б.А. Патогенное минералообразование в почках и слюнных железах //Экспериментальная и клиническая урология. 2010; 4: 30-31.

- Filgueiras P.R., Almeida J.R., Kang H.C., Rosa M.L., Lugon J.R. Metabolic syndrome and associated urolithiasis in adults enrolled in a community-based health program. Fam. Pract. 2013; 30 (3): 276-281.

- Taylor E.N., Stampfer M.J., Curhan G.C. Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. JAMA. 2008; 293 (4): 455-462.

- Viswanathan P., Beshensky A.M., Lutz M.J., Kleinman J.G., Wesson J.A. Proteomic analysis of stone former urine. Urol Res. 2008; 36 (3-4): 190-191.