К вопросу о бедности в России: факты, парадоксы, особенности и перспективы сокращения

Автор: Кормишкин Е.Д., Иванова И.А., Моисеева И.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью сокращения бедности в России для повышения качества человеческого капитала в интересах обеспечения длительного и устойчивого роста экономики. Установлен парадокс сложившейся в стране системы благосостояния: существенное превышение реального уровня бедности населения по сравнению с его предельно допустимым значением на фоне высоких показателей совокупного национального богатства и экономического потенциала страны. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании несостоятельности произошедшего в 2021 году перехода России на новую методику определения национальной линии бедности; статистическом тестировании гипотезы о высоком региональном неравенстве по доходам как одной из главных особенностей российской бедности, ограничивающей возможные темпы роста экономики; в формировании минимально необходимого инструментария государственной политики по содействию сокращению бедности в стране. Методология исследования базируется на системном подходе; на применении методов корреляционного, регрессионного, кластерного анализа данных (включая метод k-средних и иерархической кластеризации), методов классификации, сравнения, сопоставления и анализа временных рядов. Идентификация моделей осуществлена с помощью дисперсионного анализа, тестирования статистических гипотез о достоверности моделей и существенности их параметров, коэффициента детерминации. В контексте концепций социального государства, устойчивого развития обоснована неправомерность отказа России от нормативного подхода к определению национальной линии бедности в пользу только относительного подхода (44,2% от Ме). Построены регрессионные зависимости между уровнем бедности и душевым ВРП (с учетом его структурных составляющих) для субъектов Федерации; на основе таких зависимостей выделены четыре кластера, в рамках которых идентифицированы прямые и обратные связи разной силы между уровнем бедности и структурными составляющими душевого ВРП. Сформирован минимально необходимый инструментарий государственной политики по содействию сокращению бедности в России с учетом существующих возможностей ее экономики.

Экономический рост, человеческий капитал, социальное неравенство, бедность, прожиточный минимум, медианный доход, национальная линия бедности, перераспределительная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147241685

IDR: 147241685 | УДК: 330.564.2(470+571) | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.12

Текст научной статьи К вопросу о бедности в России: факты, парадоксы, особенности и перспективы сокращения

Бедность как «результат весьма длинной и опосредованной причинно-следственной цепочки, которая восходит к базисным основам социально-экономической системы, к самому ее ядру» (От редакционной коллегии…, 2015, с. 30), является одной из острейших глобальных проблем XXI века. Без ее решения «создание устойчивого будущего во взаимозависимом мире представляется невозможным» (Бобылев, Соловьева, 2017, с. 27). Такое понимание значимости преодоления бедности в разных ее формах «для достижения лучшего и более устойчивого развития будущего для всех» получило официальное признание в концептуальном документе ООН «Цели устойчивого развития на период 2016–2030 годы для всех стран мира»1, пришедшем на смену Целям развития тысячелетия (2000–2015 гг.). Все государства – члены ООН, включая Российскую Федерацию, взяли на себя обязательство содействовать достижению к 2030 году принятых целей и содержащихся в них целевых индикаторов.

Согласно исследованиям Всемирного банка, в целом человечество за 1990–2019 гг. достигло значительного прогресса в снижении показателей крайней бедности (справочно: в 2020 году Всемирный банк поднял ее минимальную глобальную границу с 1,9 до 2,15 долл. США на человека в день по ППС 2017 года). Однако эта положительная динамика фактически прекратилась в 2020 году, когда годовой прирост численности населения с доходами ниже новой глобальной черты крайней бедности составил около 70 млн человек. В качестве главных причин, замедливших борьбу с бедностью, в докладе Всемирного банка «Бедность и всеобщее благосостояние» (Вашингтон, 5 октября 2022 г.) наряду с падением глобальных темпов роста определены деструктивные последствия пандемии COVID-19, высокие цены на продовольствие и специальная военная операция. По оценке экспертов Всемирного банка2, доля населения мира, оказавшегося за чертой крайней бедности, увеличилась с 8,4% в 2019 году до 9,3% в 2020 году; к 2030 году почти 600 млн человек, или около 7% мирового населения, будут вынуждены жить менее чем на 2,15 долл. США. Росстат оценил уровень бедности в России по итогам 2022 года (с доходом ниже границы бедности в 13688 рублей в месяц на человека) в 15,3 млн человек, или 10,5% от общей численности населения страны, что превышает предельно допустимое значение по этому индикатору в 7% (Сенчагов и др., 2013, с. 305).

В соответствии с основными идеями, содержащимися в упомянутом ранее докладе Всемирного банка (2022 г.), в сложившейся ситуации мир вряд ли сможет достичь цели 1 ЦУР ООН – покончить с крайней бедностью к 2030 году, если в оставшуюся часть десятилетия темпы экономического роста не превысят показатели предыдущих периодов.

Принципиально сказать, что бедность является относительным и многозначным понятием, зависящим от общего стандарта уровня жизни в данном обществе. В таком контексте, к примеру, лауреаты Нобелевской премии по экономике A. Banerjee и E. Duflo применительно к современному этапу социально-экономического развития определяют этот феномен не просто как отсутствие денег, а как «неспособность полностью реализовать свой человеческий потенциал» (Banerjee, Duflo, 2019, p. 189, 192). Это означает, по мнению одного из ведущих ученых мировой экономической науки T. Piketty, что проблему бедности невозможно ликвидировать; бедность можно сократить, уменьшить или преодолеть (Piketty, 2020, p. 433).

Как показывает мировая практика, масштабная бедность населения препятствует стратегическому развитию страны, что, к примеру, нобелевским лауреатом по экономике Дж. Стиглицем объясняется ее так называемыми «накопительными эффектами» (экономическим, политическим и социальным). В своей книге-бестселлере «Великое разделение» Стиглиц подчеркивает: «Высокий уровень бедности ведет к коротким жизненным циклам экономического роста и угрожает не только экономической, но и политической и социальной стабильности, …влечет за собой меньшую экономическую мобильность и более скудные возможности на протяжении многих поколений» (Стиглиц, 2016, с. 327–328).

Что касается бедности в нынешней России, безусловно, вызывает обеспокоенность ее распространение на активно работающих граждан и молодежь, на которых общество возлагает миссию по воспроизводству населения и трудового потенциала страны. Иными словами, это означает, что в РФ сформировался фактор самовоспроизводства бедности, обусловленный низким уровнем доходов (прежде всего заработной платы) у преобладающей части граждан и официального прожиточного минимума. Обозначенная ситуация является мощным ограничителем трудовой мотивации и экономической активности населения (Кормишкина, Ермакова, 2021); чревата ростом преступности и риском социальных потрясений; может усиливать неуверенность инвесторов, повышать трансакционные издержки в экономике.

В таком контексте становится очевидным, что сокращение бедности населения и преодоление влекомых ею серьезных внутренних противоречий не может обеспечиваться «разовыми решениями “О помощи малообеспеченным слоям населения”» (Бобков, Одинцова, 2020, с. 10); они должны являться одной из главных миссий современного российского государства как социального государства в полном смысле этого слова (Ильин, 2017, с. 12), политика которого, в соответствии с пунктом 1 Статьи 7 Конституции Российской Федерации, направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

На фоне сказанного выше требуют дальнейшего осмысления теоретико-методологические аспекты бедности, связанные с уточнением ее критериев (качественных и количественных), проверкой адекватности и совершенствованием ее измерителей, обоснованием эффективных способов и инструментов сокращения и преодоления феномена новой бедности, которые формируют особую предметную область для ответственных научных поисков и разработок.

Современное состояние исследований по данной проблеме

Бедность – одна из острых и злободневных научных проблем с незавершившейся теоретической дискуссией, несмотря на наличие многочисленных трудов, посвященных исследованию этого феномена в разные временные отрезки. После глобального кризиса 2008– 2009 гг. в научном сообществе получили широкую популярность и активно обсуждаются работы Дж. Сакса (Сакс, 2011), A.V. Banerjee и E. Duflo (Banerjee, Duflo, 2012; Banerjee, Duflo, 2019), T. Piketty (Piketty, 2014), Дж. Ю. Стиглица (Стиглиц, 2015; Стиглиц, 2016), в которых имущественная несправедливость и бедность позиционируются как имманентное свойство не только периферийных, но и индустриально развитых стран (От редакционной коллегии…, 2015, с. 32). При этом особый резонанс у исследователей бедности вызывает новаторство T. Piketty, связанное с попыткой иной (перевернутой) интерпретации известной гипотетической кривой S. Kuznets (Kuznets, 1955) и созданием «фундаментального закона» для объяснения взаимосвязи между темпами экономического роста и уровнем неравенства и бедности в стране.

Следует заметить, что в научной литературе однозначного общепринятого определения бедности не существует, поскольку эта дефиниция относительна по своей природе, постоянно конкретизируется и модифицируется (Овчарова, 2009, с. 8). На данный момент в теории определения бедности можно разграничить четыре концептуальных подхода: вэлферист-ский, депривационный, теорию функциональных возможностей и субъективный. Первый из них опирается на такие показатели благосостояния, как доходы домашних хозяйств или потребительские расходы, и преимущественно на монетарный инструментарий абсолютной бедности (прожиточный минимум, глобальная линия бедности по ППС). Следует сказать, что такой подход в 1960-е гг. был использован американским экономистом и статистиком М. Ор-шански (Оршански, 1965) в качестве методологической основы расчета порога бедности для США; созданная при этом формула применяется американским правительством до сих пор.

С позиции депривационного подхода, предложенного британским экономистом P. Townsend (Townsend, 1979), бедность оценивается исходя из недостаточности ресурсов для обеспечения стандартов потребления (базовых потребностей), сложившихся в обществе. Он экспертным путем сформировал список испытываемых индивидом «лишений», свидетельствующий о невозможности для него поддерживать считающийся минимально приемлемым на данном этапе развития образ жизни (Кормишкина, Ермакова, 2021). Заметим, что именно Townsend обратил внимание на то, что значительная концентрация испытывающих «лишения» («депривации») индивидов (домашних хозяйств) наблюдается до уровня доходов, равного 50–60% Me. Примечательно, что в 1990-е гг. такой подход к определению бедности получил широкое признание в развитых экономиках.

В теории функциональных возможностей, разработанной лауреатом Нобелевской премии в области экономики A. Sen, бедность рассматривается как крайняя форма проявления экономического неравенства и представляется результатом лишения человека базовых «функциональных возможностей». Причем выбор «набора возможностей», согласно данной теории, зависит от системы ценностей, которую разделяет индивид; он отражает также свободу выбора им одного из множества образов жизни (Sen, 1987). В таком контексте сведение анализа бедности исключительно к изучению различий в доходах признается A. Sen ошибочным.

Относительно субъективного подхода к оценке бедности считаем необходимым заметить, что его наиболее конкретные методы и модели были предложены A.V. Banerjee и E. Duflo (Banerjee, Duflo, 2012; Banerjee, Duflo, 2019), M. Lobue и F. Polmisano (Lobue, Polmisano, 2021). В качестве эффективного при- кладного инструментария политики по снижению бедности здесь предлагается активнее использовать рандомированный эксперимент. Упомянутые ранее нобелевские лауреаты по экономике A.V. Banerjee и E. Duflo были в авангарде экспериментальной революции в борьбе с бедностью и создания концепции экономики развития. В контексте последней одним из главных препятствий и реальных ограничителей для возможных темпов роста и экономического развития являются «ловушка низкого уровня доходов» (J.B. Delong, L.H. Summer, P. Lucas) и «ловушка среднего дохода» (термин введен в научный оборот в 2007 г.), обусловленная неспособностью страны поддерживать переход от отраслей с низкой добавленной стоимостью к отраслям с высокой добавленной стоимостью, недостаточным социальным капиталом и проблемными институтами, ростом неформальной экономики и т. д. (Guriev, Treis-man, 2019).

В российской экономической науке феномен бедности обозначился в качестве предмета исследования только в начале 1990-х гг. (в дореформенной России имело место идеологическое отрицание этой проблемы). К настоящему времени наиболее широкую известность и научное признание получили труды Л.Н. Овчаровой (Овчарова, 2009; Овчарова, 2017; Овчарова и др., 2022), В.А. Литвинова (Литвинов, 2021), В.Н. Бобкова и Е.В. Одинцовой (Бобков, Одинцова, 2019; Бобков и др., 2020), в которых представлены критерии идентификации и индикаторы бедности; показаны особенности российской бедности и ее профиля; предлагаются и обосновываются меры по сокращению крайней бедности с учетом существующих сегодня возможностей экономики России.

В последнее время растущее внимание со стороны отечественных ученых и специалистов привлекают вопросы, обусловленные произошедшим в стране в 2021 году изменением методики определения базовой черты бедности. Правительство РФ отказалось от подхода, связанного с применением потребительской корзины, в пользу подхода, при котором черта бедности высчитывается в процентах от Me. По мнению ряда отечественных ученых (Бобков и др., 2022), такая «новация» лишает общество возможности контроля над корректностью расчетов.

Таким образом, можно констатировать незавершенность дискуссии и недостаточную разработанность отдельных принципиальных теоретико-методологических аспектов бедности. Эта ситуация, помимо искажения реальной картины благосостояния России, ограничивает возможность задействовать факторы конкурентоспособности (прежде всего качество человеческого капитала) в интересах обеспечения долговременного и устойчивого экономического роста.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании несостоятельности осуществленного в 2021 году перехода России на новую методику определения национальной линии бедности; статистическом тестировании гипотезы о высоком региональном неравенстве по доходам как одной из основных особенностей российской бедности, ограничивающей возможные темпы роста экономики; в формировании минимально необходимого инструментария государственной политики по содействию сокращению бедности в стране.

Методы исследования

Методология исследования базируется на системном подходе, обладающем высоким исследовательским и объясняющим потенциалом. Он представляет собой особую методологию научного анализа и мышления, которая позволяет всесторонне, комплексно, а значит, более объективно и конструктивно подойти к изучению экономической действительности; дает возможность построить целостную картину исследуемого объекта, рассматривать последний в органической взаимосвязи с факторами его окружения.

В исследовании были использованы следующие специальные методы.

-

1. Формирование баз данных, необходимых для отображения линий бедности в России и других странах мира за 2000–2022 гг. Информационной базой при этом послужили данные Росстата, Евростата, usa.gov, Всемирного банка, ежегодные отчеты Credit Suisse Institute и др.

-

2. Интеллектуальный анализ данных с инструментальной поддержкой Microsoft Excel, ППП SPSS, R, включающий:

-

– регрессионный анализ для проведения группировки субъектов Российской Федерации по характеру взаимосвязи уровня бедности (эн-

- догенная переменная Y) с объемом ВРП на душу населения (экзогенная переменная X); идентификация полученных моделей была осуществлена с помощью дисперсионного анализа, тестирования статистических гипотез о достоверности моделей и существенности их параметров (критерии Фишера и Стьюдента), определения коэффициентов корреляции, детерминации и средней ошибки аппроксимации;

-

– метод k-средних, используемый в рамках кластерного анализа для предварительного разбиения на группы большого набора данных, чтобы спрогнозировать количество кластеров (в нашем случае k = 4) и проверить наличие неучтенных данных и связей в наборах. Объектный состав кластеров определяется исходя из минимизации изменчивости выбранных параметров внутри кластера и максимизации их изменчивости между кластерами (евклидовы расстояния наблюдений от так называемых центров (средних значений) по каждому параметру);

– структурно-сравнительный анализ отраслевой структуры ВРП субъектов Федерации в рамках построенных кластеров; сопоставление уровней бедности с изменением средних показателей структурных составляющих душевого ВРП для каждого кластера; построена матрица парных коэффициентов корреляции, анализ которой осуществлен с помощью таблицы Чеддока.

Такой анализ важен для тестирования гипотезы о том, что существенная дифференциация регионов по уровню доходов в рамках одинаковых видов деятельности – одна из особенностей российской бедности.

Результаты и их обсуждение

Парадокс российской системы благосостояния

Проведенный анализ официальных фактологических данных свидетельствует о том, что, несмотря на непростую ситуацию, обусловленную социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и международных санкций против России, последняя, даже по международным оценкам, представляет собой производительное и богатое государство. Это подтверждается, прежде всего, результатами, полученными в ходе сравнительного анализа стран мира по душевому ВВП (показатель уров- ня экономической активности и качества жизни населения). По данным Всемирного банка, в 2022 году его значение в РФ превысило 15 тыс. долларов США и приблизилось к рекордному уровню 2013 года; в рейтинге из 145 государств по этому показателю Россия поднялась на 61 место, улучшив свою позицию по сравнению с 2020 годом (65 место).

Кроме того, проведенный анализ подтвердил еще более сильные позиции Российской Федерации в мировом рейтинге по душевому совокупному национальному богатству (45 место из 251 государства по итогам 2022 года). Причем в структуре национального богатства России наибольший удельный вес приходится не на природный (20%) и производственный (33%), а на человеческий капитал (46%); вместе с тем такое значение показателя намного меньше, чем в странах ОЭСР (70%)3.

Определенное представление об экономическом и производственном потенциалах Российской Федерации в сравнении с некоторыми другими странами мира формируют данные, представленные в таблице 1 . Согласно им национальное богатство РФ, к сожалению, не переходит в благосостояние россиян с низким уровнем доходов (более низкий уровень заработной платы занятых в экономике, без учета максимальных заработков, является тому подтверждением); оно, наоборот, сопровождается усилением социального неравенства вследствие растущей концентрации национального богатства в рамках верхнего дециля населения4; существенным превышением фактических значений коэффициента бедности над его предельно допустимым уровнем в 7%. Справочно: коэффициент бедности снизился в 2000–2012 гг. с 24,6 до 10,7%; демонстрировал рост в 2013–2018 гг. (с 10,7 до 13,3%); снижение до 10,5% в 2022 году за счет мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения в период пандемии COVID-19.

Таблица 1. Сравнительные макроэкономические параметры по отдельным странам мира, 2017 год

|

Страна Показатель |

США |

Россия |

Китай |

Еврозона |

|

ВВП, млрд $ |

19484 |

4027 |

23190 |

12700 |

|

Численность населения, млн человек |

324,4 |

146,3 |

1410 |

338 |

|

Производственная и сельскохозяйственная часть ВВП* («реальный» ВВП), % от ВВП |

20 |

34 |

48 |

27 |

|

Легальные и нелегальные мигранты, млн человек |

≈ 20 |

≈ 6 |

н. д. |

≈ 30 |

|

Числятся, но не проживают, млн человек |

н. д. |

12–13 |

н. д. |

н. д. |

|

Итого, млн человек, создающих ВВП |

345 |

140 |

1410 |

368 |

|

Производство реального ВВП на «реальную» душу населения, долл. США |

11295 |

9780 |

7900 |

9318 |

|

Заработная плата наемного персонала (средняя с учетом высших заработков) в месяц*, долл. США |

5047 |

1713 |

1764 |

н. д. |

|

Заработная плата работающих (без учета максимальных заработков) (95% персонала) в месяц, долл. США |

≈ 4000 |

≈ 1000 |

≈ 1350 |

н. д. |

*В долларах по ППС.

Составлено по: Занин В. (2023). Россия быстро может стать самой развитой страной мира. Увеличение благополучия всех слоев населения, а малообеспеченных не менее чем в 2 раза возможно уже в 2023–2024 годах // Аргументы недели. № 5 (861). С. 18–19.

Сказанное выше позволяет говорить об особом парадоксе сложившейся в Российской Федерации системы благосостояния, выраженном в существенном превышении реального уровня бедности населения по сравнению с его пороговым значением на фоне высоких показателей душевого совокупного национального богатства и экономического потенциала страны. Иными словами, богатство государства отнюдь не гарантирует отсутствия бедности его населения из-за высокого неравенства в распределении доходов и богатства.

Особенности новой методики определения национальной линии (черты) бедности в Российской Федерации и ее недостатки

Проведенное исследование в очередной раз убеждает в необходимости и значимости постановки вопроса об объективном измерении бедности, который является предметом особой текущей научной дискуссии. Напомним, что начиная с 1990 года для проведения международных сравнений Всемирным банком была установлена единая для всех стран мира методология – так называемая общемировая линия бедности, которая по мере увеличения разрывов в уровнях цен в разных странах периодически обновляется. Последнее обновление общемировой черты бедности произошло в сентябре 2022 года; порог бедности был повышен с 1,90 долл. США на человека в день по ППС 2011 года до 2,15 долл. США на человека в день по ППС 2017 года. Кроме того, Все- мирный банк установил более высокие пороговые значения крайней бедности для стран с доходами ниже среднего и выше среднего уровня, которые составляют соответственно 3,65 и 6,85 долл. США на человека в день по ППС 2017 года5.

Сравнительный анализ глобального уровня бедности с аналогичным показателем по отдельным странам мира, включая Россию, определяемого на основе общемировой линии бедности в 6,85 долл. США на человека в день, представлен на рисунке 1 .

Выбор такого показателя крайней бедности для России, в контексте сказанного ранее, обусловлен ее позициями в мировых рейтингах по показателям «ВВП на душу населения» и «совокупное национальное богатство на душу населения».

Согласно данным, приведенным на рисунке 1, в 2020 году в состоянии крайней бедности пребывали 4,1% россиян (справочно: в 2018 году – 4,9%; в 2019 году – 4,2%). Необходимо отметить, что из-за последствий пандемии COVID-19 и международных санкций России стало сложнее в рамках созданной институциональной среды преодолевать крайнюю бедность и улучшать условия жизни населения.

Рис. 1. Сравнительный анализ отдельных стран и мира в целом по доле населения, проживающего за чертой бедности, 2000–2020 гг. (в постоянных ценах 2017 года по ППС)

%

42,6

22,0

7,2

6,2

5,6

5,0

4,7

5,5

5,6

5,3

4,9

4,2

4,1

0,4

фнн и та

0,04

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

^^ Россия

^^ Испания

^^ Италия

^^ Австрия

^^ Франция

—ф— Среднемировое значение

^^ Германия

^^ Великобритания

Источник: данные Всемирного Банка. URL:

Из сказанного выше следует, что главное предназначение общемировой черты бедности состоит в том, чтобы отслеживать динамику глобального уровня крайней бедности и оценивать тенденции в достижении глобальных целей ООН, Всемирного банка и других международных организаций в области устойчивого развития. Для оценки эффективности национальной модели развития и разработки стратегических решений по сокращению многомерной бедности в стране, учитывающей не только монетарные, но и немонетарные критерии этого феномена, необходима национальная линия бедности (абсолютная, относительная, субъективная, комбинированная).

В России со времен СССР и по 2020 год включительно для расчета национальной линии бедности (федерального прожиточного минимума) применялся только абсолютный подход, связанный с потребительской корзиной. Причем, как свидетельствует мировая и отечественная практика, способы формирования такой корзины могут быть различными: нор- мативным, нормативно-статистическим, статистическим. В РФ с 2014 года и до перехода на новую методику расчета национальной черты бедности потребительская корзина формировалась нормативно-статистическим способом, при котором натуральное наполнение имела только ее продовольственная составляющая (50% от корзины), а две другие (непродовольственные товары и услуги) высчитывались в процентах от нее (по 25% каждая) независимо от уровня инфляции в стране. Главный недостаток упомянутого способа формирования потребительской корзины состоит в том, что он порождает заниженный уровень МРОТ и социальных трансфертов, хотя изначально предназначен для преодоления бедности (Кормиш-кина, Ермакова, 2021).

Обозначенный недостаток такого определения черты бедности, по мнению специалистов, возможно было устранить за счет перехода к нормативному способу формирования потребительской корзины по всем ее составляющим, который позволяет учитывать потребитель- ские расходы «в реальной динамике соотношения цен» (Бобков и др., 2020). Вместо этого с 2021 года Правительство РФ отказалось от абсолютного подхода к определению черты бедности, связанного с конкретным потребительским стандартом, то есть с потребительской корзиной, в пользу относительного, при котором национальная граница бедности рассчитывается в процентах от медианного дохода; она была установлена на уровне 44,2% от Me. Для сравнения: в странах Евросоюза этот индикатор бедности равен 60% от Me; в государствах средней развитости – 50%, а в наименее развитых – 40% (Кормишкина, Ермакова, 2021). Примечательно, что базовая граница бедности при этом изменилась незначительно – с 11,6 тыс. рублей (Бобков и др., 2020); в 2022 году она была определена Росстатом на уровне 13545 рублей и в 2023 году еще не пересматривалась.

Заметим, что во всех странах ЕС, во всех государствах ОЭСР, на долю которых приходится около 60% мирового объёма ВВП, в США, в Казахстане и некоторых других экономиках, используются оба подхода к определению национальной линии бедности (абсолютный и относительный). При этом последний служит для того, чтобы выявить, насколько потребление беднейших слоев общества, соответствующее корзине, отстает от среднего уровня потребления в стране. При значительном отставании либо потребительская корзина пересматривается в сторону увеличения, либо самым уязвимым слоям населения оказывается дополнительная социальная поддержка. В России, как отмечалось выше, в настоящее время официально рассчитывается только относительная линия бедности. При таком подходе граница бедности, по нашему мнению, выглядит сомнительно: она анализирует только доходы и не включает потребительские расходы, являющиеся основой для выявления набора «функциональных возможностей» индивида и его качества жизни.

Мы разделяем позицию В.Н. Бобкова, состоящую в том, что отказ от нормативного подхода неправомерен еще и потому, что «медианный доход к низшим слоям населения имеет весьма отдаленное отношение. Разрушается механизм прозрачного определения прожиточного минимума» (Бобков и др., 2022, с. 80). Ины- ми словами, общество лишается возможности контролировать корректность расчёта прожиточного минимума. Кроме того, принципиально заметить, что нынешняя официальная черта бедности в России не учитывает неденежные аспекты многомерной бедности (показатель Всемирного банка), касающиеся возможности решения жилищной проблемы, доступности качественных образовательных и медицинских услуг, санитарии, водоснабжения и пр., которые не просто дополняют монетарные критерии бедности, но и имеют крайне важное значение для повышения качества жизни беднейших слоев населения. В этом контексте российскими учеными была рассчитана социально приемлемая граница бедности для России, которая составляет не 13,5, а 32 тыс. рублей (Бобков и др., 2020). Таким образом, приходится констатировать расхождение между реальной и официальной чертой бедности, препятствующее сокращению многомерной бедности в РФ, отличающейся значительным человеческим капиталом.

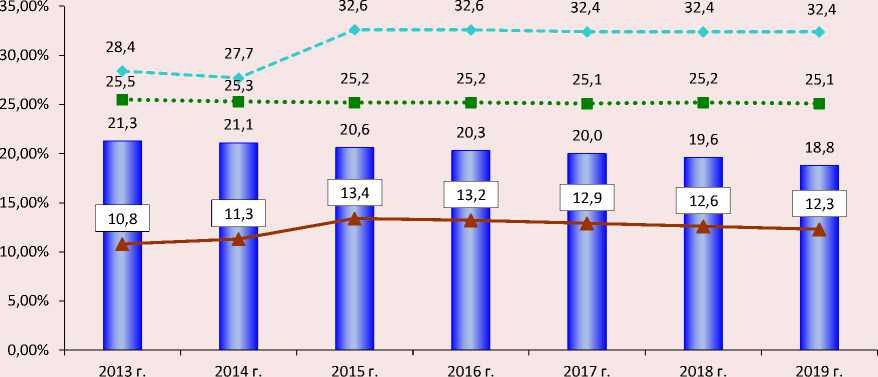

Общее представление об абсолютной и относительной бедности в России (до изменения методики расчета этого феномена в РФ в 2021 году) в сравнении со странами Западной Европы формируют данные, приведённые на рисунке 2. Представленные здесь показатели подтверждают наличие не только существенного расхождения между абсолютной и относительной линиями бедности, но и занижение официальной границы бедности в стране, что придает этому феномену в реальной действительности хронический характер.

Как отмечалось выше, по итогам 2021 года, согласно данным Росстата, доля россиян с доходами ниже базовой границы бедности снизилась до 10,5% (наименьшее значение показателя за последние годы; до этого в 2012 году – 10,7%). Росстат объясняет этот факт ростом номинальных доходов населения за счет социальных выплат для разных категорий граждан (например, введением единого пособия, которое выплачивается с 12-й недели беременности до 17-летия детей); целевой адресной поддержкой государства, восстановлением экономической активности после COVID-19 с последующим ростом занятости и увеличением оплаты труда, ростом доходов от предпринимательской дея-

Рис. 2. Сравнительный анализ динамики уровней бедности населения в Российской Федерации и Западной Европе до пандемии COVID-19, %

■ ■ Уровень бедности в Западной Европе

^w ^w^^ ^w ■ Уровень относительной бедности в России (Доля россиян, имеющих доходы ниже 50% среднедушевого денежного дохода )

• • • ■ • • • Дoля населения России, имеющего доходы ниже медианного значения

—*— Уровень абсолютной бедности в России (Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума)

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики и СПС «КонсультантПлюс».

тельности. В то же время среди факторов снижения бедности Росстат обозначил повышенную смертность пенсионеров из-за COVID-19 (среди этой социально-демографической группы доля малоимущих весьма существенна)6.

Относительно профиля российской бедности представляется принципиальным констатировать устойчивость и масштабность в ее структуре так называемой новой бедности. Это, по сути, означает преобладание на рынке труда низкодоходных рабочих мест; низкие заработные платы у группы активно работающих граждан с самосознанием, присущим представителям среднего класса (Стиглиц, 2015, с. 62). Такая ситуация указывает на необходимость радикальной трансформации российской системы благосостояния в контексте политики социального государства.

Высокое региональное неравенство по душевым доходам, детерминирующее сохранение масштабной бедности в России

В ходе исследования была статистически подтверждена еще одна особенность российской бедности – высокое региональное неравенство по душевым доходам, которое при слабости социальных институтов (в их широком смысле) устойчиво воспроизводит низкий уровень доходов и качества жизни населения отдельных территорий. При этом региональное экономическое неравенство в РФ образца 2000-х гг. можно объяснить главным образом агломерационным эффектом крупных городов, усиливающимся за счет имеющихся здесь институциональных преимуществ, а также особым конкурентным преимуществом (предопределяется экспортно-сырьевой (рентной) моделью развития национальной экономики) в виде востребованных мировым рынком углеводородов (нефть, газ) или продуктов первичной переработки (Аганбегян, 2017). Оче- видно, что высокий показатель душевого ВРП расширяет возможности не только для формирования доходной части бюджета, но и для перераспределительной политики и социальной поддержки нуждающихся граждан.

В рамках проведенного исследования была осуществлена статистическая проверка обозначенной гипотезы. В принципе такой подход вполне согласуется с получившей научное признание идеей о необходимости рассмотрения проблем экономического роста, неравенства доходов и порождаемых им социальных процессов не в отдельности, а в совокупности, во взаимосвязи между ними для определения эффективных инструментов социальной политики. Можно отметить, например, исследование А.Ю. Шевякова и А.Я. Кируты о влиянии избыточного неравенства (абсолютной бедности) на экономический рост, в котором внимание акцентируется, помимо прочего, на необходимости совместного использования эффектов перераспределения доходов и экономического роста для принципиального решения проблемы масштабной бедности в России (Шевяков, Кирута, 2009, с. 148). Однако в рамках анализа упомянутой выше особенности российской бедности – сохранение высокого регионального неравенства по доходам – представляется целесообразным выяснить влияние уровня экономической активности и отраслевой структуры ВРП на уровень бедности в субъектах Федерации.

Исходя из визуального представления построенных дендрограмм кластеризации с помощью ППП Statistica на основе иерархических процедур: методов одиночной («ближайшего соседа»), полной («дальнего соседа»), средней связи и метода Уорда ( Ward’s method ) – было сделано предположение о том, что субъекты РФ образуют четыре естественных кластера по линейной регрессионной зависимости Y = a + b x X + e, где Y — уровень бедности населения в регионе, отображающий долю населения с доходом ниже линии (черты) бедности; X – ВРП на душу населения (рублей), как обобщающий показатель, характеризующий уровень экономической активности и качество жизни в конкретном субъекте Федерации и указывающий на происходящие изменения в региональном неравенстве (табл. 2).

Для Кластера I характерны самое высокое среднее значение ВРП на душу населения (1001957,77 руб.) и самое низкое среднее значение уровня бедности (6,94%); Кластеру II присущи самое низкое среднее значение ВРП на душу населения (522283,94 руб.) и умеренно высокое среднее значение уровня бедности (10,23%); Кластер III отличают умеренно среднее значение ВРП на душу населения

Таблица 2. Кластеризация субъектов РФ по линейной регрессионной взаимосвязи Y = a + b x X + е

|

Кластер I (всего субъектов 9) |

Кластер II (всего субъектов 13) |

Кластер III (всего субъектов 47) |

Кластер IV (всего субъектов 13) |

|

г. Москва Липецкая область Ленинградская область Нижегородская область Воронежская область Белгородская область г. Санкт-Петербург Республика Татарстан Московская область |

Свердловская область Ярославская область Калужская область Курская область Тульская область Краснодарский край г. Севастополь Тамбовская область Тверская область Волгоградская область Удмуртская Республика Республика Башкортостан Республика Адыгея |

Сахалинская область Чукотский автономный округ Магаданская область Мурманская область Владимирская область Хабаровский край Самарская область Ростовская область Костромская область Приморский край Челябинская область Пензенская область Орловская область Кемеровская область – Кузбасс Рязанская область Архангельская область Вологодская область Пермский край Омская область Новосибирская область Ивановская область |

Тюменская область Республика Коми Красноярский край Республика Хакасия Чеченская Республика Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Карачаево-Черкесская Республика Еврейская автономная область Республика Алтай Республика Калмыкия Республика Тыва Республика Ингушетия |

Окончание таблицы 2

Кластер I (всего субъектов 9) Кластер II (всего субъектов 13) Кластер III (всего субъектов 47) Кластер IV (всего субъектов 13) Брянская область Ставропольский край Новгородская область Калининградская область Кировская область Томская область Республика Северная Осетия – Алания Оренбургская область Ульяновская область Саратовская область Камчатский край Амурская область Смоленская область Псковская область Республика Карелия Республика Дагестан Астраханская область Чувашская Республика Республика Крым Республика Мордовия Забайкальский край Иркутская область Алтайский край Республика Марий Эл Кабардино-Балкарская Республика Курганская область Источник: составлено авторами на основе построенных корреляционных уравнений по данным: 59577?ysclid=lgknjza0j9446756822 (Y); (Х)

(676616,20 руб.) и заметно высокое среднее значение уровня бедности (13,44%); Кластер IV характеризуется заметно высоким средним значением ВРП на душу населения (747909,70 руб.) и самым высоким средним значением уровня бедности (20,75%).

Кроме того, была осуществлена проверка значимости различий между полученными группами с помощью метода k-средних (в нашем случае k = 4).

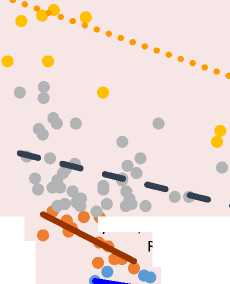

Качественные характеристики и критерии линейных регрессионных моделей для каждого кластерного образования приведены в таблице 3 , а на рисунке 3 представлены линейные регрессионные зависимости уровня бедности от величины душевого ВРП для четырех сформированных кластеров.

Коэффициенты линейной корреляции (r1 = -0,814; r2 = -0,729; r3 = -0,716; r4 = -0,721) свидетельствуют о наличии сильной обратной связи между уровнем бедности и душевым ВРП для каждого из четырех построенных кластеров.

Коэффициенты детерминации (R i = 0,662 ; R 2 = 0,531; R 3 = 0,512 ; R 4 = 0,52), характеризующие долю вариации зависящей переменной (Y), обусловленной вариацией объясняющей переменной (Х), превышают 0,5.

Это означает, что уровень бедности населения в каждой построенной для региона регрессионной модели (Y) более чем на 50% объясняется изменением ВРП на душу населения (Х) и на оставшуюся долю – изменением неучтенных нами факторов. Значение R2 более 50% позволяет считать построенные регрессионные модели приемлемыми для дальнейшего исследования.

Коэффициенты линейных уравнений регрессии (Y = 9,011225 - 0,000002 x X + e; Y = 13,713853 - 0,000007 x X + e; Y = 15,593363 -0,000003 x X + e; Y = 24,144921 - 0,000005 x X + ε) являются статистически значимыми при уровне значимости ε = 0,01, сами регрессии – надежными по критерию Фишера при уровне значимости ε = 0,01 и, следовательно, применимыми для исследования и прогнозирования.

Таблица 3. Качественные характеристики и критерии линейных регрессионных моделей для каждого кластерного образования субъектов РФ

|

Кластер |

I |

II |

III |

IV |

|

Численность кластера Ni |

9 |

13 |

47 |

13 |

|

Среднее значение уровня бедности, % Т7 |

6,94 |

10,23 |

13,44 |

20,75 |

|

Среднее значение объема ВРП на душу населения, руб. Xi |

1001957,77 |

522283,94 |

676616,20 |

747909,70 |

|

Коэффициент корреляции г . |

-0,814 |

-0,729 |

-0,716 |

-0,721 |

|

Коэффициент детерминации R f |

0,662 |

0,531 |

0,512 |

0,520 |

|

Линейная регрессия |

Y = 9,011225 – 0,000002 х X + е |

Y = 13,713853 – 0,000007 х X + е |

Y = 15,593363 – 0,000003 х X + е |

Y = 24,144921 – 0,000005 х X + е |

|

Критерий Фишера F |

13,734 (Значимость F = 0,008) |

12,456 (Значимость F = 0,005) |

47,275 (Значимость F = 0,000) |

11,918 (Значимость F = 0,005) |

|

Средняя относительная ошибка аппроксимации, % |

8,86 |

5,16 |

9,75 |

13,06 |

|

Источник: составлено авторами. |

||||

Рис. 3. Линейные регрессионные зависимости уровня бедности от величины ВРП на душу населения для кластеров субъектов РФ

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

y = -0,000007x + 13,713853 R² = 0,531042

y = -0,000005x + 24,144921 R² = 0,520031

y = -0,000003x + 15,597363 R² = 0,512328

y = -0,000002x + 9,011225 R² = 0,662391

5,0

20000,0

520000,0

1020000,0

1520000,0

2020000,0

2520000,0

3020000,0

Источник: составлено авторами.

Таблица 4. Корреляционный анализ влияния составляющих ВРП (X1 – X19) на уровень бедности (Y)

|

Кластер |

I |

II |

III |

IV |

|

|

Уровень бедности, % |

Y |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

|

ВРП на душу населения |

X |

-0,81 |

-0,73 |

-0,72 |

-0,72 |

|

Сельское хозяйство |

X 1 |

0,52 |

0,21 |

0,25 |

0,47 |

|

Добыча |

X 2 |

-0,14 |

0,15 |

-0,36 |

-0,63 |

|

Обработка |

X 3 |

0,68 |

-0,42 |

0 |

-0,48 |

|

Обеспечение электроэнергией |

X 4 |

0,39 |

-0,03 |

-0,17 |

-0,14 |

|

Водоснабжение |

X 5 |

0,5 |

-0,43 |

0,21 |

-0,15 |

|

Строительство |

X 6 |

0,51 |

0,03 |

0,04 |

0,31 |

|

Торговля |

X 7 |

-0,6 |

-0,01 |

0,25 |

0,3 |

|

Транспорт и хранение |

X 8 |

0,08 |

-0,16 |

0,08 |

-0,01 |

|

Гостиницы и общепит |

X 9 |

-0,45 |

0,05 |

0,25 |

0,03 |

|

ИТ и связь |

X10 |

-0,48 |

0,08 |

0,45 |

0,81 |

|

Финансы |

X11 |

-0,58 |

-0,33 |

0,28 |

-0,34 |

|

Недвижимое имущество |

X 12 |

-0,61 |

0,26 |

0,37 |

0,76 |

|

Наука |

X 13 |

-0,4 |

-0,26 |

0,04 |

-0,44 |

|

Административная деятельность |

X14 |

-0,62 |

-0,04 |

0,05 |

-0,12 |

|

Государственное управление |

X 15 |

0,01 |

0,22 |

0,21 |

0,86 |

|

Образование |

X 16 |

0,32 |

0,55 |

0,49 |

0,83 |

|

Здравоохранение |

X17 |

0,11 |

0,42 |

0,44 |

0,87 |

|

Культура |

X18 |

-0,26 |

0,02 |

0,07 |

0,88 |

|

Прочие услуги |

X 19 |

-0,46 |

-0,05 |

0,29 |

0,39 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||||

Кроме того, был проведен корреляционный анализ зависимости уровня бедности от составляющих ВРП (видов экономической деятельности) для каждого из четырех кластеров; иными словами, от различий в экономическом положении с точки зрения экономической значимости отраслевых групп и их конкурентоспособности (табл. 4).

Анализ данных таблицы 4, предполагающий учет тесноты (силы) корреляционной связи между уровнем бедности и составляющими ВРП с учетом известной таблицы Чеддока в разрезе построенных кластеров (см. табл. 2), позволяет не только сделать вывод о наличии заметной или сильной обратной связи между уровнем бедности с составляющими (видами экономической деятельности) ВРП, свойственными рентной (экспортно-сырьевой) модели роста экономики (добыча, сельское хозяйство, финансы и банковская деятельность, недвижимое имущество, торговля, административная деятельность и др.), но и обнаруживает заметную межрегиональную дифференциацию душевых доходов внутри отраслей (видов эко- номической деятельности). Иными словами, несмотря на предельную упрощенность, построенная модель дает возможность сделать вполне реалистичный вывод об отсутствии должной распределительной связности российской экономики.

Первоочередные меры государственной политики по оздоровлению российской системы благосостояния и сокращению масштабной бедности населения в РФ с учетом возможностей ее экономики

Бесспорно, радикальное изменение сложившейся в сегодняшней России ситуации с многомерной бедностью, детерминируемой высоким социальным неравенством, хотя и зависит от многих объективных и субъективных факторов, но в конечном счете определяется потенциалом устойчивого (в критериях глобальной Повестки – 2030) экономического роста. Совместное использование эффектов последнего и перераспределения доходов может дать принципиальное решение проблемы крайней бедности и увеличения благополучия малообеспеченных слоев населения РФ.

В таком контексте, не дожидаясь завершения специальной военной операции, на наш взгляд, необходимо принципиальное оздоровление сложившейся в России системы благосостояния, включающее радикальные меры по сокращению многомерной бедности населения и опирающееся на существующие сегодня возможности ее экономики.

Учитывая установленные в рамках исследования парадоксы российской системы благосостояния («богатая страна – бедное население»; «бедные – активно работающие граждане») и подтвержденные особенности бедности населения в РФ (заниженная официальная черта бедности, обусловливающая хронический характер крайней бедности; высокое региональное неравенство по доходам, детерминирующее масштабную новую бедность), на основании анализа и обобщения лучших мировых практик, работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в исследуемой предметной области научного знания, а также имеющихся у авторов статьи наработок по феномену неравенства и бедности (Kormishkina et al., 2021) считаем возможным предложить следующее:

-

1) необходимо разработать новую модель национального мониторинга бедности, методологической основой которой должна стать национальная согласованная линия бедности, полученная путем комбинирования различных альтернативных линий бедности с соответствующими показателями и индикаторами, что имеет принципиальное значение для объективной оценки уровня и профиля бедности в стране в интересах формирования действенной социальной поддержки бедных и малообеспеченных домохозяйств на различных этапах их жизненного цикла;

-

2) учитывая преобладание в профиле российской бедности трудоспособного населения и связанного с ним такого парадокса, как «активно работающие, но бедные», для искоренения этого негативного явления крайне важно привести цену труда наемных работников в РФ в соответствие с ее стандартами в развитых странах; принципиальное значение приобретает форсирование неоиндустриальной модернизации отечественной экономики, создающей необходимые условия для преодоления упомянутой ранее «ловушки низкого уровня доходов

и технологии» и повышения производительности общественного труда; расчеты специалистов подтверждают имеющуюся у России возможность установить уже в текущем (2023) году для работающего населения минимальный размер оплаты труда на уровне 1,5 от границы бедности;

-

3) необходим радикальный пересмотр перераспределительной политики государства посредством увеличения доходов малоимущих в целях решения проблемы усиливающегося разрыва «богатые – бедные», например, отмена НДФЛ для граждан, живущих за чертой бедности, сопровождаемая поэтапным повышением налоговой нагрузки на сверхдоходы (до 30–35% от месячного дохода); кроме того, повышенному налогообложению должны подлежать строительство дорогого жилья, дорогих гостиниц и торговых сетей, недоступных среднему классу;

-

4) требуется осуществить переход от действующей (преимущественно пассивной) системы социальной защиты к новой ее модели, ориентированной на развитие (меры в рамках «новой семейной политики»; расширение практики заключения контрактов по адаптации трудоспособных незанятых членов домохозяйств и т. п.), что позволит повысить роль адресных программ в снижении глубины бедности и социального неравенства в стране.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что результаты проведенного исследования феномена бедности способствуют определенному приращению научного знания в следующем:

-

1) выдвижение и теоретическое обоснование идеи о парадоксе сложившейся в России системы благосостояния, который заключается в существенном превышении реального уровня бедности населения по сравнению с его пороговым значением на фоне высоких показателей совокупного национального богатства и экономического потенциала страны («богатая страна малообеспеченных людей») и требует быстрейшего оздоровления общественных отношений, включая разработку комплекса радикальных мер по сокращению крайней бедности, опираясь на существующие возможности национальной экономики;

-

2) теоретическое обоснование (с позиции концепций «социального государства» и «экономики развития») неправомерности произошедшего в 2021 году отказа России от нормативного подхода к определению базовой черты бедности (позволяет учитывать, наряду с денежными доходами, потребительские расходы в реальной динамике соотношения цен) в пользу только относительного (44,2 Me), что разрушает механизм прозрачного измерения прожиточного минимума, занижает реальный уровень бедности, придает ей хронический характер и, в конечном итоге, ограничивает возможные темпы роста экономики;

-

3) построение пригодных для исследования и прогнозирования регрессионных зависимостей между уровнем бедности и душевым ВРП (с учетом его отраслевой структуры) для субъектов РФ, которые не только подтверждают наличие заметной и сильной обратной связи между уровнем бедности с составляющими (видами экономической деятельности) ВРП, свойственными утвердившейся в России рентной (экспортно-сырьевой) модели роста экономики, но также обнаруживают заметную межрегиональную дифференциацию душевых доходов внутри отраслей (видов экономической деятельности), что указывает на отсутствие должной распреде-

- лительной связности отечественной экономики; сформированные на основе таких регрессионных зависимостей кластеры подтверждают сохранение высокого регионального неравенства по доходам в качестве одной из ключевых особенностей российской бедности, придающей многомерной бедности в РФ хронический характер;

-

4) предложены минимально необходимый экономический инструментарий государственной политики в области содействия сокращению бедности населения в ее крайних формах.

И последнее. Авторы данного исследования вполне осознают, что круг затронутых в нем вопросов настолько сложен и масштабен, что оставляет мало шансов на выработку итоговых и окончательных ответов на них. Необходимо учитывать незавершенность дискуссии по отдельным теоретико-методологическим аспектам феномена бедности, например о новой модели его мониторинга, об универсальности и альтернативности линий бедности и др. В связи с этим предстоит более глубоко изучить методологию комбинирования множественных альтернативных линий бедности, которая имеет принципиальное значение по содействию сокращению бедности в России.

Список литературы К вопросу о бедности в России: факты, парадоксы, особенности и перспективы сокращения

- Аганбегян А.Г. (2017). Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению // ЭКО (Всероссийский экономический журнал). Т. 47. № 9. С. 66–84. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2017-9-66-84

- Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Одинцова Е.В. (2022). Социальные последствия тридцати лет капиталистических реформ в России // Российский экономический журнал. № 1. С. 78–107. DOI: 10.33983/0130-9757-2022-1-78-107

- Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Одинцова Е.В., Сафронова А.М. (2021). Социально приемлемая потребительская корзина // Уровень жизни населения регионов России. Т. 15. № 2. С. 8–26. DOI: 10.19181/1999-9836-2019-10060

- Бобков В.Н., Одинцова Е.В. (2020). Низкие уровень и качество жизни экономически активного населения: критерии идентификации и оценка распространенности // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 5. С. 168–181. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.10

- Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Бобков Н.В. (2020). Актуальность разработки национальной Программы повышения доходов, снижения бедности и неравенства // Уровень жизни населения регионов России. Т. 16. № 2. С. 9–24. DOI: 10.19181/lsprr/2020.16.2.1

- Бобылев С.Н., Соловьева С.В. (2017). Цели устойчивого развития для будущего России // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 26–34. URL: https://ecfor.ru/publication/03-tseli-ustojchivogo-razvitiya/ (дата обращения 20.05.2023).

- Ильин В.А. (2017). «Капитализм для своих» – источник социального неравенства в современной России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 10. № 6. С. 9–23. DOI: 10.15838/esc.2017.6.54.1

- Сенчагов В.К., Максимов Ю.М., Митяков С.Н. [и др.] (2013). Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России / под ред. В.К. Сенчагова. Москва: Анкил. 683 с.

- Кормишкина Л.А., Ермакова Э.Р. (2021). К вопросу об измерении национальной линии бедности // Национальная безопасность / nota bene. № 3. С. 1–15. DOI: 10.7256/2454-0668.2021.3.35821

- Литвинов В.А. (2021). Прожиточный минимум: история, методика, анализ. Москва: Ленанд. 280 с.

- Овчарова Л.Н. (2009). Теоретические и практические подходы к оценке уровня, профиля и факторов бедности: российский и международный опыт. Москва: М-Студио. 267 с.

- Овчарова Л.Н. (2017). Развитие адресной социальной поддержки нуждающихся в России: барьеры и возможности // Вопросы экономики. № 3. С. 5–21. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-3-5-21

- Овчарова Л.Н., Синявская О.В., Бирюкова С.С. [и др.]. (2022). Социальная защита в России: развилки будущего // Вопросы экономики. № 6. С. 5–31. DOI: 10.32609/0042-8736-2022-8-5-31

- Оршански М. (1965). Подсчет бедных: еще один взгляд на профиль бедности // Бюллетень социального обеспечения. Т. 28. № 3. С. 3–29.

- От редакционной коллегии: Институционализм бедности и бедность институционализма (2015) // Экономист. № 9. С. 30–38.

- Сакс Дж. (2011). Конец бедности. Экономические возможности нашего времени: пер. с англ. Москва: Изд-во института Гайдара. 424 с.

- Стиглиц Дж.Ю. (2015). Цена неравенства. Чем рассмотрение общества грозит нашему будущему: пер. с англ. Москва: Эксмо. 512 с.

- Стиглиц Дж.Ю. (2016). Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99 % населения?: пер. с англ. Москва: Эксмо. 480 с.

- Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. (2009). Неравенство, экономический рост и демография: неисследованные взаимосвязи. Москва: М-Студио. 192 с.

- Banerjee A.V., Duflo E. (2012). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: Public Affairs.

- Banerjee A.V., Duflo E. (2019). Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems. New York: Public Affairs.

- Guriev S., Treisman D. (2019). Informational autocrats. Journal of Economic Perspectives, 33(4), 100–127. Available at: https://econ.ntu.edu.tw/uploads/asset/data/60b469f548b8a1027b023ecc/HKBU_1100602.pdf

- Kormishkina L.A., Kormishkin E.D., Ermakova E.R., Koloskov D.A. (2021). An approach to assessing the national multidimensional poverty line in Russia. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 8(3), 324–336. DOI: 10.15549/jeecar.v8i3.778

- Kuznets S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Rewiew, 45(1), 1–28. Available at: https://www.jstor.org/stable/1811581

- Lobue M.C., Polmisano F. (2021) The individual poverty. Incidence of growth. Bulletin of Economics and Statistics, 82(3), 1295–1321.

- Piketty T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. DOI:10.1017/S0047279415000616

- Piketty T. (2020). Capital and Ideology. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

- Sen A. (1987). The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/S0266267100001334

- Townsend P. (1979). Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living. Berkeley: University of California Press.