К вопросу о человеческих жертвоприношениях на территории Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита

Автор: Корниенко Т.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются палеоантропологические данные в комплексе с другими, в т.ч. изобразительными и архитектурными, свидетельствами. Учитывается информация об общей направленности ритуальных практик на территории Северной Месопотамии и соседних областей зоны Плодородного полумесяца в переходную к оседлому образу жизни и новым экономическим стратегиям выживания эпоху раннего голоцена. В качестве дополнительного материала привлекаются этнографические сведения по стадиально-близким культурам.

Эпипалеолит, докерамический неолит, северная месопотамия, левант, зона плодородного полумесяца, человеческие жертвоприношения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145718

IDR: 145145718 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.042-049

Текст научной статьи К вопросу о человеческих жертвоприношениях на территории Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита

С конца прошлого века широкое научное признание получила теория французского археолога Ж. Ковэ-на о «революции символов». Ведущую роль в процессе неолитизации Ближнего Востока она отводит не экономическим или технологическим механизмам, а изменению общественного сознания, связанного с новыми условиями окружающей среды (биотопа) и с освоением оседлого образа жизни в переходную от плейстоцена к голоцену эпоху, что нашло отражение в многочисленных материальных свидетельствах символического содержания. Оседлость и, соответственно, организация поселенческой структуры, изменение социальных отношений, рост населения на этом этапе в целом предшествовали доместикации растений и животных, изготовлению керамики. В условиях общего подъема символической деятельности на территории Юго-Западной Азии эпохи протонеолита и до-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 3, 2015 © Корниенко Т.В., 2015

керамического неолита формировались черты новых религиозных представлений и мировоззренческих установок [Cauvin, 1994].

В настоящее время не только оперативно вводятся в научный оборот новейшие материалы, получаемые с эпипалеолитических и ранненеолитических памятников зоны Плодородного полумесяца, но и многие проявления культовых практик указанной эпохи так или иначе становятся объектами специальных исследований [Алёкшин, 1994; Kuijt, 2000; Magic practices…, 2002; Dialogue…, 2005; Kuijt, 2008; Kornienko, 2009; Orrelle, 2011; Santana et al., 2012, 2015; Kanjou et al., 2013; Erdal, 2015; и др.]. Издано несколько обобщающих работ по проблемам функционирования сложной системы верований и культурного единства ранненеолитических сообществ отдельных регионов Ближнего Востока. В частности, голландский археолог М. Верховен на основе проведенного анализа свидетельств различных категорий выделяет четыре основополагающих принципа в практике отправления ритуала и связанных с ним представлений населения эпохи развитого докерамического неолита (PPNB – Pre-pottery Neolithic B) на территории Леванта, Сирии и ЮгоВосточной Анатолии: коллективизм; доминирующий символизм; жизненность, включающую понятие одомашнивания, привычку к дому, плодородность/пло-довитость, жизненную силу; связь человек-животное [Verhoeven, 2002а, b]. В целом можно заметить, что уже сделаны первые шаги по направлению к пониманию духовных, идеологических основ переднеазиатских сообществ докерамического неолита и тех ритуальных действий, которые укрепляли и вдохновляли эти коллективы в переходный к новому образу жизни период.

Вместе с тем одним из слабоизученных о стается вопрос о вероятности осуществления человеческих жертвоприношений в эпоху раннего неолита (приблизительно 12–10 тыс. л.н., даты калиброванные) на территории Ближнего Востока. Отдельные, в т.ч. косвенные, сведения время от времени можно обнаружить, внимательно изучая материалы конкретных памятников. Однако устоявшихся точек зрения, как и специальных обобщающих исследований, по данной теме до сих пор не существует*. Цель настоящей работы – восполнить в некоторой степени этот пробел, начав разговор с анализа доступных данных по Северной Месопотамии и соседнему с ней Леванту.

Анализ палеоантропологических данных и сопутствующих им материалов

Довольно сложной задачей является определение остатков жертвоприношений среди материалов обычных погребений и иных культовых комплексов, поскольку для рассматриваемого периода и региона характерно большое разнообразие в погребальном обряде, в т.ч. использование вторичных захоронений, расчленение костяков и отдельное захоронение их частей; выставление черепов и иные манипуляции с ними [Kurth, Rohrer-Ertl, 1981; Bar-Yosef, Alon, 1988; Bienert, 1991; Алёкшин, 1994; Корниенко, 2012; Santana et al., 2012, 2015; Erdal, 2015; и др.]. В частности, на территории Южного и Центрального Леванта фиксируется традиция выставления групп моделированных особым образом человеческих черепов и/или помещения их в специальные хранилища. Для ближневосточных памятников данного периода также характерны скопления черепов без глиняной обмазки и их изолированное или совместное с другими человеческими останками хранение в границах помещений. В редких случаях встречаются одиночные черепа. Погребения обезглавленных тел обычно устраивали под полами строений. Судя по всему, именно из этих могил, по крайней мере в большинстве случаев, извлекались черепа для последующей обработки и применения в обрядовой деятельности.

Распространенная в эпоху протонеолита и раннего неолита практика совершения индивидуальных и коллективных погребений в жилой зоне поселения, часто непосредственно под полами жилищ, отмечается большинством исследователей в качестве характерной особенности сообществ, недавно перешедших к оседлости. Их осознание постоянного своего пребывания на одном месте утверждалось и «освящалось» через отношения с жившими здесь и здесь же погребенными умершими [Rollefson, 1986; Антонова, Лит-винский, 1998; Kanjou et al., 2013; и др.]. Сложные многоэтапные погребальные ритуалы и иные совместные культовые действия должны были способствовать укреплению социальных связей и формированию общинной идентичности в коллективах.

Руководитель раскопок Гёбекли-Тепе К. Шмидт, обращаясь к теме культа головы, в связи с наличием большого процента останков детей и людей молодого возраста, а также особой формы моделированных черепов ставит вопрос о вероятности совершения человеческих жертвоприношений ранненеолитическими сообществами [Schmidt, 2006b, S. 41–42, 245–246; Шмидт, 2011, с. 40–41, 240]. В Леванте в подпольном пространстве (под фундаментом или у входа) ряда построек эпохи докерамического неолита зафиксированы одиночные и расположенные группами человеческие черепа, которые в отдельных случаях (при наличии сохранившихся шейных позвонков) довольно убедительно свидетельствуют о проведенной процедуре отчленения головы от тела [Корниенко, 2014]. Отделенные от скелета черепа с шейными позвонками найдены, в частности, на памятниках Айн-Маллаха [Bienert, 1991] и Иерихон [Kurth, Rohrer-Ertl, 1981]. Некоторые образцы, датируемые периодом PPNB, имеют порезы на костях черепа. На левой мандибулярной ветви челюстей из Кфар-Хахореша и Басты обнаружены следы порезов. На задней поверхности мандибулярной ветви челюсти из Телль-Карасса также отмечен ряд небольших порезов. По мнению специалистов, эти данные говорят о практике отчленения голов [Santana et al., 2012; Erdal, 2015]. Современные исследования материалов Юго-Западной Азии дали первые систематизированные свидетельства использования каменных орудий для обезглавливания в эпоху перехода к неолиту [Kanjou et al., 2013].

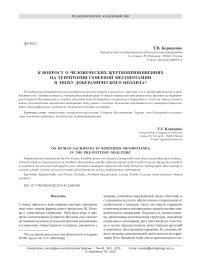

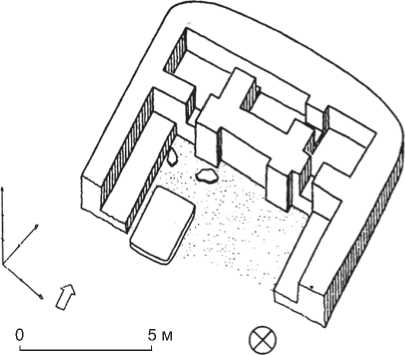

Не менее интересны данные, полученные на синхронных и родственных по материальным остаткам памятниках соседней с Левантом территории Северной Ме сопотамии. Среди общественных сооружений раннего докерамического неолита (PPNA) одним из хорошо сохранившихся является строение ЕА 30 (рис. 1, 1) Джерф-эль-Ахмара (Сирия, средний Евфрат). Оно было разрушено пожаром за очень короткий срок. На плане и фотографии раскопанного участка уровня II/W Джерф-эль-Ахмара можно заметить явное от- личие ЕА 30 от остатков других построек на поселении [Stordeur et al., 2001, fig. 12; Stordeur, 2000, fig. 4; Корниенко, 2006, с. 32–44, рис. 7–9]. Оно проявляется не только в размерах, основательности, обособленном расположении общественного сооружения, но и в особенностях планировки, сильно заниженном уровне пола, а также в сопутствующих материалах. В частности, на гладком и хорошо убранном полу центральной комнаты обнаружен скелет человека, лежавшего на спине с раскинутыми в стороны руками (рис. 1, 2). Отмечу, что данное погребение является нетипичным и даже исключительным для Джерф-эль-Ахмара, а также для эпохи докерамического неолита в целом. Череп и четыре первых шейных позвонка отсутствовали, в то время как остальные части скелета сохранили точную анатомическую последовательность. Они были покрыты обожженными обломками и несли на себе следы огня. Зафиксированы свидетельства трупного окоченения. Раздавленное состояние грудной клетки говорит о повреждении тела под весом руин. Отмеченные характеристики указывают на то, что смерть человека, пожар и обрушение крыши здания на труп произошли в короткий промежуток времени [Stordeur et al., 2001, p. 36–37; Stordeur, Abbès, 2002]. На основании имеющихся данных можно с достаточной долей уверенности говорить о свидетельствах хорошо продуманного и проведенного в определенном порядке экстраординарного жертвоприношения, связанного, вероятно, с ритуалом «погребения» обще- ственного сооружения специального назначения. Помимо этого, человеческий череп и отдельно нижняя челюсть, не соотносимые со скелетом в центральной комнате, были найдены в углу соединения двух стен постройки ЕА 30. В сооружении общественного назначения ЕА 7 (относящемся, как и строение ЕА 30, к эпохе PPNA) также обнаружены человеческие останки –

Рис. 1. Строение ЕА 30 на поселении Джерф-эль-Ахмар ( 1 ) и скелет человека на полу его центрального помещения ( 2 ) (по: [Stordeur, 2000, fig. 6.1, 2 ]).

заклад из двух черепов на дне ямки под одним из двух крупных несущих столбов. Материалы соответствуют первоначальному состоянию здания, что указывает на высокую вероятность строительной жертвы, которая была положена при возведении этого неординарного сооружения в семантически значимую часть его основания [Stordeur et al., 2001, p. 36–37; Stordeur, Abbès, 2002; Корниенко, 2006, c. 32–39, рис. 7, 8].

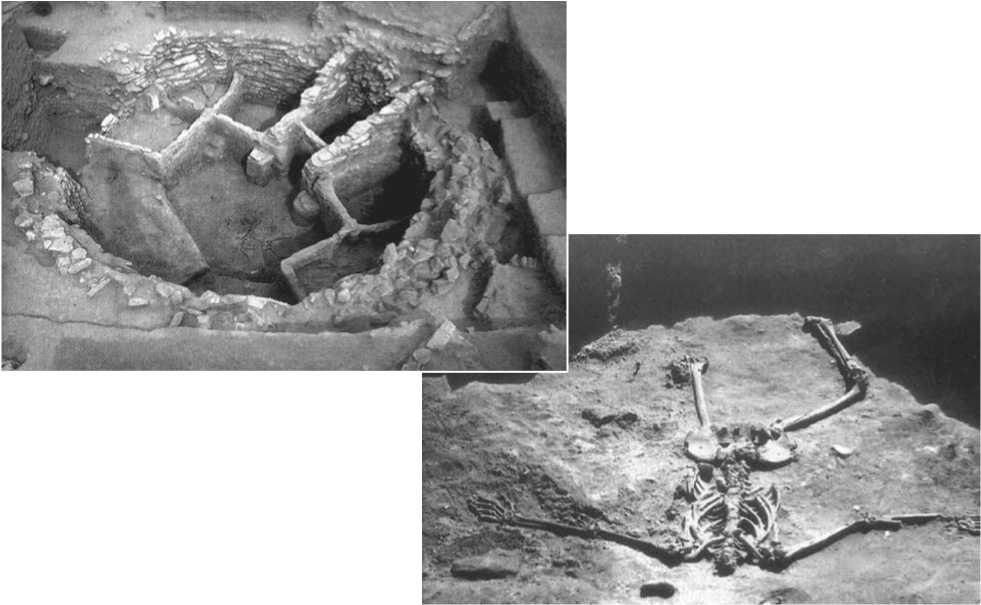

Весьма выразительными в данном контексте представляются также свидетельства многокомнатного Дома черепов, или Дома мертвых, функционировавшего с несколькими перестройками в периоды A и Б до-керамического неолита на поселении Чайёню-Тепеси (Юго-Восточная Турция, верховья Тигра) [Корниенко, 2006, c. 47–49, 51–54, карта 1, рис. 14, 17, 19]. Исследователи едины в оценке назначения этого объекта как места, где происходили важные для всей общины ритуальные церемонии [Mellink, 1990, p. 127; Özbek, 1992, p. 374; Алёкшин, 1994, c. 74; Özdogan, 1999, p. 51–52; Le Mort et al., 2000, p. 40]. В целом в пределах Дома мертвых обнаружены останки не менее 400 чел., что составило приблизительно 70 % от общего количества выявленных на памятнике погребенных. Под полами этого сооружения и на примыкающей к нему территории находились наполненные человеческими костями ямы, склепы и единичные захоронения. Некоторые из них содержали останки обезглавленных трупов, реже – полные костяки, но большинство – различные фрагменты человеческих скелетов. Соответственно, определяются первичные и вторичные захоронения. Помимо черепов предпочтение отдавалось длинным костям, которые укладывали в определенном порядке, иногда нарушаемом последующими погребениями. Среди костей встречены бусины из камня, в т.ч. малахита. В развалинах самого позднего строительного уровня собраны многочисленные фрагменты черепов как минимум 71 индивида (44 принадлежали мужчинам и женщинам в возрасте 18–29 лет; 11 – детям старше 2,5 лет). Черепа в подавляющем большинстве хранились в верхних помещениях, располагаясь рядами, тогда как остальные части скелетов, как правило, размещали под полами постройки, в ямах и склепах. Большинство черепов найдено в восточной части сооружения вместе с ко стями различных животных. Одна из огораживающих двор стен с внутренней стороны была украшена рогатым черепом зубра.

Дом мертвых, также как строение ЕА 30 в Джерф-эль-Ахмаре, был уничтожен огнем, который сильно повредил черепа. Их изучение показало, что в ряде случаев нижние челюсти и некоторые позвонки были еще надежно связаны с черепами. Следовательно, на поселении Чайёню-Тепеси черепа для обрядового использования не всегда получали путем изъятия их из могил, когда связки уже успевали истлеть, в каких-то случаях – после отчленения головы от тела.

Рис. 2. Изометрическая реконструкция Дома черепов этапа PPNB на поселении Чайёню-Тепеси (по: [Schirmer, 1990, fig. 12]).

В результате изучения остеологических материалов из Дома мертвых удалось обнаружить порезы, сделанные в момент, близкий к смерти*, на фрагментах лобных и теменных костей трех индивидов. На малоберцовых костях выявлены порезы, которые, возможно, появились в процессе обработки трупа. Кроме того, среди человеческих останков обнаружен второй шейный позвонок со следами 12–15 порезов на участке размером 15 × 5 мм, что свидетельствует в пользу версии о намеренном обезглавливании [Kanjou et al., 2013].

Во дворе рядом с западной стеной Дома мертвых находилась отполированная каменная плита размером в плане 260 × 165 см (рис. 2). Розовый камень, из которого она сделана, не встречается в окрестностях Чайёню, что, по мнению Х. Чамбел, свидетельствует о ее особом символическом предназначении [Çambel, 1985, p. 187]. Есть основания рассматривать данный объект как место жертвоприношений или же манипуляций с телами недавно умерших. Лабораторные исследования выявили на плите следы человеческой крови и крови животных (крупный и мелкий рогатый скот) [Özbek, 1988; Wood, 1992].

Остатки человеческой крови обнаружены в пределах еще одного сооружения общественного назначения Чайёню-Тепеси, а именно на двух объектах Здания с мозаичным полом, функционирование которого относится к периоду развитого PPNB. В северо-западном углу этого строения найден фрагмент каменной плиты (сохранившаяся длина 70 см). На одной ее узкой грани сохранилось рельефное изображение человеческого лица/головы «размером с тарелку», а на по- верхности широкой стороны – остатки человеческой крови. В северо-восточном углу Здания с мозаичным полом обнаружено специально оформленное округлое углубление (внешний диаметр приблизительно 1,25 м) со следами огня и человеческой крови. Севернее и несколько глубже зафиксированы о статки маленького канала с каменным покрытием [Schirmer, 1990, p. 384; Cauvin, 1994, p. 120]. Интересно, что подобные углубления с прилегающими каналами, иногда со следами огня, известны по материалам общественных сооружений культового назначения Невали-Чори (Юго-Восточная Турция) [Hauptmann, 1993, p. 45] и Телль-Абр-3 (Сирия, средний Евфрат) [Yartah, 2004, p. 144]. К сожалению, в доступных отчетах и публикациях по данным памятникам нет сведений о проведении лабораторных исследований с целью определения возможного наличия крови. Оформление и выбор места расположения этих конструкций в Невали-Чори, Телль-Абр-3 и Чайёню-Тепеси сопоставимы. Их назначение остается не вполне ясным, но можно предположить, что оно являлось идентичным и было связано со специальным предназначением самих зданий [Kornienko, 2009, p. 88]. В таком случае есть вероятность использования данных конструкций в обрядах, где лилась кровь человека.

На недавно исследовавшемся сирийско-польской экспедицией поселении Телль-Карамель (Северная Сирия) эпохи докерамического неолита А в горизонте H3 обнаружено 23 погребения человеческих останков, демонстрирующие осуществление различных погребальных практик [Kanjou et al., 2013]. В рамках обсуждаемой темы наибольший интерес представляет захоронение четырех черепов и двух нижних челюстей в основании восточной стены башни I. Эта часть сооружения в отличие от остальных была выложена более крупными каменными блоками. В комплексе данные материалы свидетельствуют о возможной закладной жертве [Kanjou, 2009]. На мужской нижней челюсти из этого захоронения зафиксированы порезы в двух местах, расположенных близко друг к другу. Двухдорожечная морфология повреждений и «эффект границы» свидетельствуют об использовании каменного режущего инструмента. Две рассматриваемые зоны у живых людей обычно покрыты слизистой оболочкой, подкожной волокнистой тканью, соединенной с челюстно-подъязычной мышцей и сосудистым пучком шилонижнечелюстной связки. Таким образом, процедура резания могла осуществляться с целью отделения нижней челюсти и удаления мягких тканей, включая язык и окружающие связки, соединяющие ее с основанием черепа. Принимая во внимание разнообразие случаев вторичного захоронения черепов с нижней челюстью и без нее в эпоху докерамического неолита, исследователи считают, что отделение нижней челюсти от черепа не было целью, а являлось побочным резуль- татом процедуры обезглавливания [Kanjou et al., 2013]. По их мнению, характерные черты повреждений на образцах с поселения Телль-Карамель позволяют сделать выводы о намеренности действий, а также о том, что порезы являются следствием не удаления мягких тканей или кожи, а повторяющихся актов декапитации. Авторы подчеркивают: расположение порезов на этих образцах наглядно демонстрирует наличие доскональных знаний в области человеческой анатомии и, судя по всему, успешное их применение при расчленении тела [Ibid.]. В опубликованных результатах исследования мужской нижней челюсти из захоронения в основании башни I на поселении Телль-Карамель многое говорит в пользу гипотезы о специально осуществленном отделении головы от тела с целью использования в качестве закладной жертвы.

Обсуждение результатов

Голова человека хорошо известна (по каменным маскам, рельефным и скульптурным изображениям, собственно отделенным и моделированным черепам) как один из ведущих мотивов в культовой практике и изобразительном искусстве ближневосточного до-керамического неолита. Исследователи культа головы в эпипалеолитических и неолитических сообществах Ближнего Востока отмечают широкое семантическое поле связанных с ним обрядов, которые различаются по своей направленности [Bienert, 1991; Алёкшин, 1994; Корниенко, 2012; Santana et al., 2012, 2015; и др.].

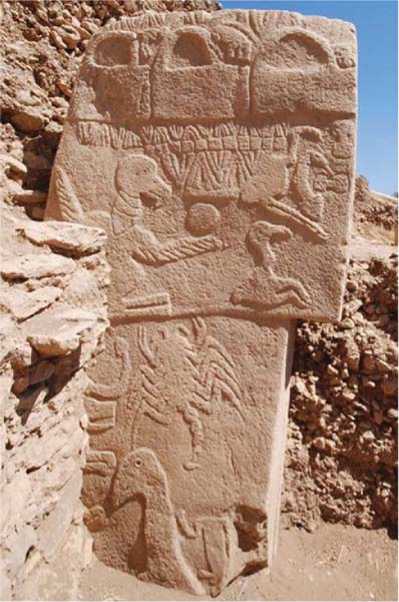

Важным событием по следних лет в исследовании ранненеолитических памятников стало открытие на территории Северной Месопотамии изображений обезглавленных людей (не скелетов) на семантически значимых объектах в общественных сооружениях культового назначения. Среди них можно назвать процарапанную женскую (?) фигуру на массивной плите скамьи в строении ЕА 100 Джерф-эль-Ахмара* и рельефное изображение мужчины на одной из Т-образных стел межплеменного ритуального комплекса Гёбекли-Тепе (Юго-Восточная Турция). Этот столб под номером 43, находящийся в северо-восточной части круговой стены строения D, полностью покрыт сложным рельефным рисунком, состоящим из фигур змей, птиц, скорпионов, других животных, абстрактных символов. В нижней правой части стержня стелы выявлено слегка поврежденное изображение обезглавленного мужчины с эрегированным фаллосом (рис. 3). К. Шмидт подчеркивает, что отсутствие го- ловы и нахождение члена в возбужденном состоянии свидетельствуют именно о насильственной смерти изображенного человека (судебной медицине явление посмертной эрекции хорошо известно) [Schmidt, 2006a, fig. 2; Schmidt, 2007, S. 259–264, Abb. 109].

Исследования Й.С. Эрдал и О.Д. Эрдал более 1 120 скелетов из раскопок анатолийских ранненеолитических памятников, при учете других материалов, показали, что на сегодняшний день нет данных о широкой распространенности организованного насилия на территории рассматриваемого региона эпохи до-керамического неолита. Обнаруженные следы травм определяются авторами статьи как следствие межличностных и, возможно, мелких локальных конфликтов [Erdal Y.S., Erdal O.D., 2012]*. Результаты недавних исследований Б. Гленкросс и Б. Боз [Glencross, Boz, 2014] также указывают на то, что следы травм на скелетных останках могут быть связаны с межличностными и мелкомасштабными конфликтами или иметь отношение к исполнению ритуалов. По мнению исследователей, определенные заключения относительно насилия на Ближнем Востоке в эпоху перехода к неолитическому образу жизни можно делать лишь после детального изучения этих следов и имеющегося контекста свидетельств.

Подводя итог, следует согласиться с точкой зрения о том, что в Северной Месопотамии эпохи раннего неолита организованное насилие, очевидно, не было типичным, широко распространенным явлением. Тем не менее вышеприведенные данные, полученные при исследовании неординарных строений и человеческих останков на памятниках Джерф-эль-Ахмар, Чай-ёню-Тепеси, Гёбекли-Тепе, Телль-Карамель, а также некоторые другие свидетельства заставляют серьезно отнестись к гипотезе о человеческих жертвоприношениях, совершавшихся, вероятно, на поселениях докерамического неолита в особо важных для жизни коллективов случаях. Впечатление о правомерности данной гипотезы усиливается при обращении к обширной этнографической и культурологической научной литературе, посвященной языческим культам раннеземледельческих народов и их отголо скам в более поздних религиозных традициях и фольклоре (см., напр.: [Медникова, 2001, c. 136–175; 2004, c. 26–46]). Распространение среди погребальных практик эпохи докерамического неолита обычаев перезахоронения, разделения на части скелетов, а также тел умерших, специального очищения костей от мягких тканей, их отдельного погребения не противоречит гипотезе о совершении жертвоприношений теми

Рис. 3. Столб 43, строение D Гёбекли-Тепе (по: [Schmidt, 2007, Abb. 109]).

же коллективами. М.Б. Медникова, изучающая на обширном антропологическом материале эту проблему, отмечает: «Можно с достаточной уверенностью говорить о том, что мотив манипуляций с телом живого или мертвого человека смыкается с идеей жертвоприношения во благо общества, с попытками обеспечить плодородие, устойчивость мироздания и “мифом о вечном возвращении”» [2001, c. 142].

Идея жертвоприношения является центральной и универсальной в религиозной жизни долговременных человеческих коллективов. В ее основе, очевидно, лежит древняя практика реципрокного дарообмена. Многие земледельческие сообщества на ранних этапах своего развития применяли человеческие жертвоприношения как самые ценные и действенные.

Выводы

На этапе перехода к неолиту в зоне Плодородного полумесяца, когда население начинало осваивать новые стратегии выживания, в т.ч. впервые экспериментировало с доместикацией растений, одновременно происходили важнейшие изменения в духовной сфере. В развернувшейся дискуссии о том, что было первичным в данных процессах – духовный или экономический импульс, мне представляется правильной позиция Н.Я. Мерперта: «земледельческая практика и земледельческая идеология возникали и развивались в постоянной взаимосвязи» [2000, c. 60–67]. Весьма вероятно, что человеческие жертвоприношения, как и создание моделированных черепов, крупномасштабных глиняных фигур человека, захоронений в пределах жилых построек и/или общественных зданий специального назначения, концентрированно проявившиеся в эпоху раннего неолита, несли в себе мощный заряд иммитативной магии, соотносясь со знаниями, получаемыми из опыта производственной земледельческой сферы. «Зерно… очень емкий символ смерти и возрождения. Падая в землю, умирая и разлагаясь в ней, оно дает росток, колос и множество новых семян» [Зубов, 2006, с. 162]. Закрепившуюся позже во многих религиях мира идею о том, что жизнь невозможна без наличия смерти, авторитетнейшие историки религий – Дж. Фрэйзер, М. Элиаде, С.А. Токарев – связывают именно с открытием земледелия. Следует подчеркнуть, что имеющиеся свидетельства о вероятном применении человеческих жертвоприношений в эпоху докерамического неолита не расходятся с другими постепенно реконструируемыми сейчас для зоны Плодородного полумесяца элементами религиозных практик и представлений того времени.

Список литературы К вопросу о человеческих жертвоприношениях на территории Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита

- Алёкшин В. А. Черепа людей в обрядах неолитических земледельцев Юго-Западной Азии // Памятники древнего и средневекового искусства: Проблемы археологии. - 1994. - Вып. 3. - С. 59-78.

- Антонова Е.В., Литвинский Б.А. К вопросу об истоках древней культуры Переднего Востока (раскопки Невали Чори) // ВДИ. - 1998. - № 1. - С. 36-47.

- Зубов А.Б. История религий. - М.: МГИМО-Университет, 2006. - Кн. 1: Доисторические и внеисторические религии. - 436 с.

- Корниенко Т.В. Первые храмы Месопотамии: Формирование традиции культового строительства на территории Месопотамии в дописьменную эпоху. - СПб.: Алетейя, 2006. - 312 с.

- Корниенко Т.В. Моделирование черепов на территории Леванта в период докеРАмического неолита Б // РА. - 2012. - № 4. - С. 80-89.