К вопросу о древнем земледелии на аридных территориях Центральной Азии: земледелие в Убсунурской котловине

Автор: Прудникова Т.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Убсунурская котловина является одной из самых крупных сухих впадин юга Сибири и Центральной Азии. Основой жизнеобеспечения проживающего здесь населения является пастбищное животноводство. В небольших масштабах имеется орошаемое земледелие в долинах рек. Дешифрирование космических снимков котловины позволило предположить наличие на ее территории следов древнего земледелия, площади которого многократно превышают размеры современных полей. В центральной части котловины, в долине р. Тес-Хем, выявлены возможные густые сети оросительных систем и приуроченные к ним не описанные ранее многочисленные следы древних поселений; на западном побережье оз. Убсу-Нур - очертания, вероятно, древнего города, окруженного сетью оросительных каналов. При проведении полевых научно-исследовательских работ результаты дешифрирования были подтверждены, выявленные объекты (участки древних оросительных систем, развалины города и отдельных поселений) зафиксированы на местности. Палеоботанические исследования погребенных почв и торфяников на древних полях центральной части Убсунурской котловины позволили впервые обнаружить здесь остатки зерен Triticum sp. (пшеницы). Найденные вместе с ними макроостатки лесной и лесостепной растительности свидетельствуют о лесостепных ландшафтах и более мягких климатических условиях на ныне пустынных территориях центральной части Убсунурской котловины во времена древнего земледелия. По предварительным данным радиоуглеродного датирования возраст обнаруженного города соответствует развитому Средневековью. Таким образом, дополнительно подтверждено существование на этой территории земледелия, которое ранее играло более значительную роль в жизни местного населения, чем в настоящее время.

Убсунурская котловина, космические снимки, древнее земледелие, орошение, triticum sp. (пшеница)

Короткий адрес: https://sciup.org/145145858

IDR: 145145858 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.066-075

Текст научной статьи К вопросу о древнем земледелии на аридных территориях Центральной Азии: земледелие в Убсунурской котловине

Убсунурская котловина, относимая к Котловине Больших Озер Западной Монголии, является обширным бессточным бассейном с расположенным в центральной части соленым озером Убсу-Нур. Основные элементы территории – равнины, лежащие на гипсометрических уровнях 750–1 000 м над ур. м. Формы рельефа, тип выветривания горных пород, характер почвообразования, растительность и животный мир отражают влияние близости пустынь Центральной Азии. В ландшафтах преобладают сухие степи – песчаные, каменистые, опустыненные, а также обширные массивы перевеянных песков [Природные условия..., 1957, с. 246–250].

Главная водная артерия котловины – р. Тес-Хем, берущая начало в отрогах Хангая и впадающая в оз. Убсу-Нур в восточной его части. С северного обрамления котловины, хребта Танну-Ола, стекают преимущественно маловодные реки, которые при выходе из горных долин теряются в наносах субаэральных дельт. Маловодны также реки южного обрамления – хребта Хан-Хухий. Реки западной части котловины, питаемые ледниками высокогорных хребтов Турген, Цаган-Шувут-Ула, достаточно полноводны и глубоки. В нижнем течении в приозерной котловине они распадаются на многочисленные русла и протоки. В этой котловине большие площади заболочены, отдельные участки горных склонов также обводнены, причиной чего является разгрузка грунтовых вод по проницаемым зонам тектонических разломов.

Основное занятие населения – кочевое скотоводство. В долинах рек в небольших масштабах практикуется земледелие (преимущественно орошаемое). Исследователи Центральной Азии (по мнению Ю.И. Дробышева, Центральная Азия включает Монголию, Бурятию, Туву и входящие в состав КНР автономные районы Внутренняя Монголия, Нин-ся-Хуэйский, провинции Цинхай и Ганьсу, а также северо-западную часть Тибетского автономного района [2014, с. 54]) отмечали присутствие полей, а также следов оросительных каналов, древних залежей на этой территории, включая Тувинскую и Убсунурскую котловины [Семенов, Потанин, 1877, c. 667; Радлов, 1894, c. 12; Казимирский, 1942; Бичурин, 1950, с. 40, 223; Киселев, 1951, с. 255, 513, 570; Кон, 1952; Дулов, 1952; Кюнер, 1961, с. 57–58; Вайнштейн, 1969, с. 9; Кызласов, 1984, с. 12–13, 23, 45, 102–103; Маннай-оол, Достай, 1996, с. 129; Ашак- оол, 1984; Прудникова, 1999; и др.]. Полная характеристика древних систем орошения в Туве была дана при помощи дистанционных методов – дешифрирования аэрофото- и космоснимков [Прудникова, 2005; Антропогенные преобразования…, 2011, с. 207–247]. Получены первые данные о возрасте оросительных систем в Хемчикской котловине, позволяющие говорить о существовании орошаемого земледелия на этой территории в бронзовом веке [Прудникова, Прудников, Спиваков, 2008]. В целом анализ палеогеографических условий и истории развития древней Тувы показал, что земледелие присутствовало здесь во все значимые исторические эпохи среднего и позднего голоцена [Прудникова, 2005]. По аналогии предполагалось существование орошаемого земледелия на территории соседней Монголии. Было доказано, что Вал Чингисхана в долине р. Ховд является магистральным каналом гигантской оросительной системы [Прудникова, Прудников, 2009].

Тем не менее древнее земледелие Центральной Азии недостаточно изучено и его исследование весьма актуально, поскольку большинство современных авторов сегодняшние аридные условия региона проецируют на прошедшие эпохи и земледелию отводят незначительную роль в экономическом укладе [Каррутерс, 1914, с. 13; Дробышев, 2014, с. 7], характеризуют население как скотоводов-кочевников во все времена [Каррутерс, 1914, с. 7–8; Сердобов, 1971, с. 92, 215–216; Грач, 1980, с. 39–44]. Это не всегда соответствует действительности. Продолжение изучения малоизвестных страниц истории региона и палеогеографические реконструкции позволят проследить изменения природной среды на этой территории и установить их причины. Исследование древней ирригации представляет и большой практический интерес – определение возможности использования земель древнего орошения в настоящее время.

В ходе дешифрирования аэрофото- и космоснимков территории Северной Монголии удалось обнаружить признаки, свидетельствующие о том, что следы древнего земледелия, возможно, были распространены по всему горному обрамлению Убсу-нурской котловины. Характерный рисунок оросительных систем позволял распознать значительные площади древней ирригации. Кроме того, на западном побережье оз. Убсу-Нур, в долине р. Хунделен-Гол, были выявлены развалины, возможно, древнего города, а в долине р. Тес-Хем – многочисленные следы предполагаемых поселений, приуроченных к древним системам орошения. Развалины города и поселений не отмечены на старых картах исследователей Урянхайского края. Эти объекты и следы оросительных систем в долине р. Тес-Хем не были представлены в археологическом описании Убсунур-ской котловины [Худяков, 1986]. Нет ссылок на них и в монографии Ю.И. Дробышева [2014]. Таким образом, решение данного вопроса весьма актуально с точки зрения нескольких научных дисциплин.

Цель работы, методы исследований

Дешифрирование поверхности, распознавание объектов древнего земледелия на космических снимках с последующим уточнением на местности является одним из основных методов исследования древних агроирригационных ландшафтов. Цель данной работы – верификация на местности результатов дешифрирования космических снимков территории Убсу-нурской котловины, что могло быть использовано в качестве доказательства существования широко развитого в прошлом орошаемого земледелия в долине р. Тес-Хем, а также поселений, включая объект, распознанный как городище. Предполагалось определить возраст этих поселений и реконструировать условия их расположения.

Для до стижения цели летом 2013 г. при поддержке Русского географического общества (проект № 31/2013-Н4) состоялась российско-монгольская научно-исследовательская экспедиция в Убсунурскую котловину. Предполагались ландшафтные наблюде- ния и комплексные полевые научные исследования. Палеоботанические исследования выполнялись пале-окарпологом канд. биол. наук В.Л. Кошкаровой (Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск). Радиоуглеродное датирование объектов проводилось в лабораториях научно-исследовательских институтов Новосибирска (лаборатория геологии и палеоклиматологии кайнозоя ИГМ им. В.С. Соболева СО РАН) и Санкт-Петербурга (радиоуглеродная группа лаборатории археологической технологии ИИМК РАН). Работа по проекту предполагала также археологическое исследование обнаруженных объектов, но из-за отсутствия в составе экспедиции запланированного ранее с монгольской стороны археолога был проведен только осмотр современной внешней поверхности памятников.

Подтверждение на местности наличия древнего земледелия

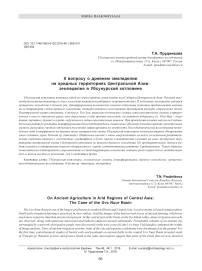

На территории котловины в ходе экспедиции следы древних ирригационных систем, земельных наделов и орошаемых полей наблюдались на пролювиально-делювиальных шлейфах горных склонов хребтов Танну-Ола, отрогов Сангилена, на северо-западе котловины, а также на обширных опустыненных равнинах, в долинах рек, на участках небольших оазисов среди бугристо-грядовых эоловых ландшафтов. Долина основного водотока котловины – р. Тес-Хем – практически на всем протяжении покрыта оросительными каналами (рис. 1). Масштабы ирригационных

Рис. 1. Следы ирригационных систем в приозерной котловине в долине р. Тес-Хем (стрелки указывают на русла древних оросительных каналов).

работ весьма значительны. Многокилометровые магистральные каналы в настоящее время выглядят как высохшие русла реки шириной до нескольких метров, но приподнятые глиняные борта позволяют распознать в них оросительные системы. Их поливные канавки фиксируются вытянутыми цепочками древесной растительности. В степной части забор воды для оросительных систем происходил непосредственно из реки – примыкающие к ее руслу части каналов нередко расположены под прямым углом к нему. Это затрудняет выход воды самотеком и позволяет предполагать ее высокий уровень, частые осадки, способствующие подъему воды, или существование специально оборудованных подъемников, доставлявших воду в каналы. Орошаемые площади составляли от сотен квадратных метров до десятков и даже сотен гектаров. Ирригационные системы имели ячеистое, паутинообразное, веерное и другое строение. В настоящее время древние оросительные каналы занесены наносами.

С разрешения дирекции Убсунурского заповедника для научных исследований было заложено несколько почвенных разрезов, в т.ч. на древних агроиррига-ционных ландшафтах долины Тес-Хема. Они вскрыли под современными наносами интенсивно гумусированные и достаточно мощные горизонты древних почв. Конечно, для развития земледелия в первую очередь необходима вода (в нашем случае неиссякаемый источник р. Тес-Хем), но не менее важно и наличие плодородной почвы. В одном из почвенных разрезов можно было наблюдать пример физической выборки плодородного горизонта (резкое уменьшение плодородного слоя без следов эрозии). Извлечение почв с целью переноса на новые поля отмечал П.К. Козлов в своем путешествии по Западному Китаю [1947, с. 286].

Особенности рельефа котловины благоприятны для развития саевого земледелия, следы которого сохранились по всему ее горному обрамлению. Орошение земельных наделов в низовьях затухавших на плоскости долины малых горных рек и перемежающихся потоков (саев) – один из ранних этапов в развитии ирригационного земледелия [Шишкин, 1981, с. 8–24], относящихся еще к неолиту. Поэтому присутствие его следов в Убсунурской котловине может говорить о значительном возрасте земледелия на этой территории. Возможно, его появление здесь связано с мигрантами из древних земледельческих районов, например, Приаралья. А абсолютный возраст погребенных почв под руслом канала обширной веерной системы в долине р. Тарлашкын-Хем (северное обрамление Убсунурской котловины), равный 2 110 ± ± 50 лет, говорит о том, что развитое орошаемое земледелие в Убсунурской котловине существовало уже на рубеже нашей эры [Прудникова, 2015].

Проведенные палеоботанические исследования позволили определить характер растительного покрова центральной части котловины. О видовом составе растительности свидетельствуют результаты анализа отдельных образцов, отобранных в 2013 г.

Образец № 13. Верховье р. Нарийн-Гол, правый борт. Торфяник. Глубина отбора пробы 1 м. Содержание ископаемых растительных макроостатков в остаточной фракции: Picea obovata Ledeb. (16 фрагментов хвои, 8 – коры); Pinus sylvestris L. (пять обломков чешуек шишек, 13 мелких угольков древесины); Larix sibirica Ledeb. (два фрагмента хвои); Betula alba L. (фрагмент чешуйки женской сережки); Сarex pediformis C.A. Mey. (2)*; Сarex sp. (3); Arabis pendula L. (2); Campanula rotundifolia L. (1); Artemisia commutate Bess. (3); Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (3).

Образец № 7. Верховье р. Нарийн-Гол, правый борт. Серый мелкозернистый песок. Глубина отбора пробы 23–33 см. Содержание растительных макроостатков: Pinus sylvestris L. (четыре мелких уголька древесины), Padus avium Mill. (4), Fragaria viridis Duch. (2), Salsola sp. (3), Suaeda sp. (1), Eleocharis sp. (2), Carex enervis C.A. Mey. (2), Draba nemoresa L. (2), Triticum sp. (2), Atriplex sp. (1), Chenopodium album L. (39), Ch. rubrum L. (2).

Приведенные данные означают, что местная растительность была представлена елово-лиственничным злаково-осоковым сообществом, а окружение – остеп-ненными сосняками. Присутствие леса в центральной части Убсунурской котловины в позднечетвертичное время** говорит о более мягком и влажном климате в этом регионе Центральной Азии. В настоящее время сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.) на большей части котловины, в т.ч. в центре, отсутствует [Монгольская Народная Республика, 1990, с. 74].

В погребенных почвенных горизонтах земельных наделов в верховье р. Нарийн-Гол впервые найдены остатки зерен Triticum sp. (пшеница). В разрезах на древних агроирригационных ландшафтах Тес-Хема обнаружены зерна Panicum sp. (про со) и Avena sp. (овес). Кроме культурных растений представлены Setaria viridis L. (щетинник зеленый), Cerastium arvense L. (ясколка полевая), Agrostemma githago L. (куколь обыкновенный), Chenopodium glaucum L. (марь), Linum perenne L. (лен многолетний) и др. Обычно наличие таких сорняков характерно для старопахотных почв, длительное время использовавшихся под посев культурных злаков.

Присутствие одновременно сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, ели сибирской, а также пшеницы говорит о том, что лесные сообщества, лесостепные ландшафты были здесь относительно недавно – как минимум во времена существования средневекового земледелия, и тогда Убсунурская котловина не представляла собой опустыненные ландшафты с массивами развеянных песков, как сейчас.

Подтверждение на местности наличия поселенческих объектов

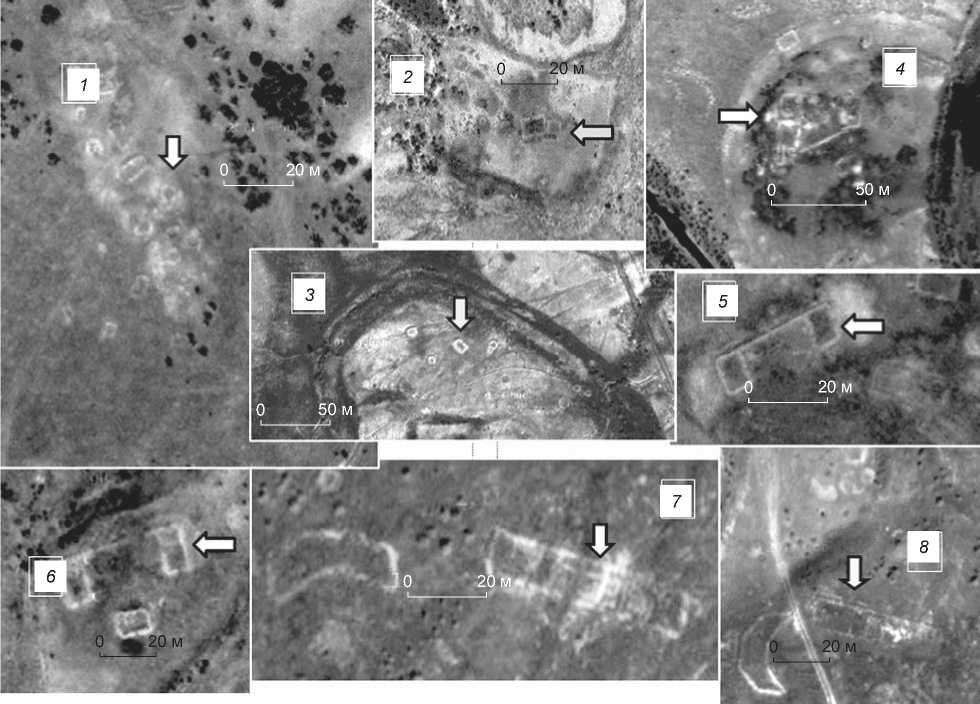

Как было сказано выше, в долине р. Тес-Хем предполагалось наличие многочисленных и разнообразных следов поселений, приуроченных к древним каналам (рис. 2). И они были зафиксированы на местности. Степень сохранности построек различна. Некоторые полностью разрушены и представлены скоплениями глинистых масс с гравием и щебнем. Но у отдельных построек сохранились остатки стен. Судя по очертаниям, поселения представляли собой скопления

(часто хаотические) небольших глинобитных прямоугольных в плане домов (рис. 2, 1 – 3 ), но с присутствием иногда и крупных усадеб (рис. 2, 4 – 6 ). Рядом с несколькими «серпообразными» сооружениями имелись постройки вытянутой формы с внутренним ячеистым строением (рис. 2, 7 , 8 ), напоминающим расположенные по внутреннему периметру крепостных стен сооружения уйгурской крепости Пор-Бажын на востоке Тувы [Аржанцева и др., 2008]. Каналы и постройки предположительно имеют различный возраст и могут относиться к нескольким историческим периодам.

Выявленный на западном побережье оз. Убсу-Нур объект, предварительно идентифицированный как город, действительно оказался городищем. Находится на большом удалении от современных автомобильных трасс, подъездные дороги к нему отсутствуют. Городище расположено на сухой террасе правого борта одной из проток р. Хойт-Хендлен-Гол, на расстоянии ок. 10 км от современной западной береговой линии оз. Убсу-Нур. Длинными сторонами оно ориентировано по линии ССВ – ЮЮЗ (рис. 3).

Рис. 2. Остатки поселений в долине р. Тес-Хем.

1–3 – следы поселений; 4–6 – разнообразные формы усадеб; 7 , 8 – следы «серпообразных» сооружений и находящихся рядом вытянутых построек.

Рис. 3. Городище в долине р. Хойт-Хендлен-Гол и его окрестности.

-

1 – русла каналов; 2 – озеровидное расширение реки, место возможного расположения мельницы; 3 – крепостная стена городища; 4 – остатки внутренних сооружений;

-

5 – глинистые массы за пределами города, возможные развалины древних построек; 6 – следы городской свалки; 7 – местонахождение мельничных жерновов;

-

8 – местонахождение обломка чугунного котла; 9 – местонахождение дощечки с письменами; 10 – место заложения почвенного разреза с внешней стороны крепостной стены в июне 2013 г.

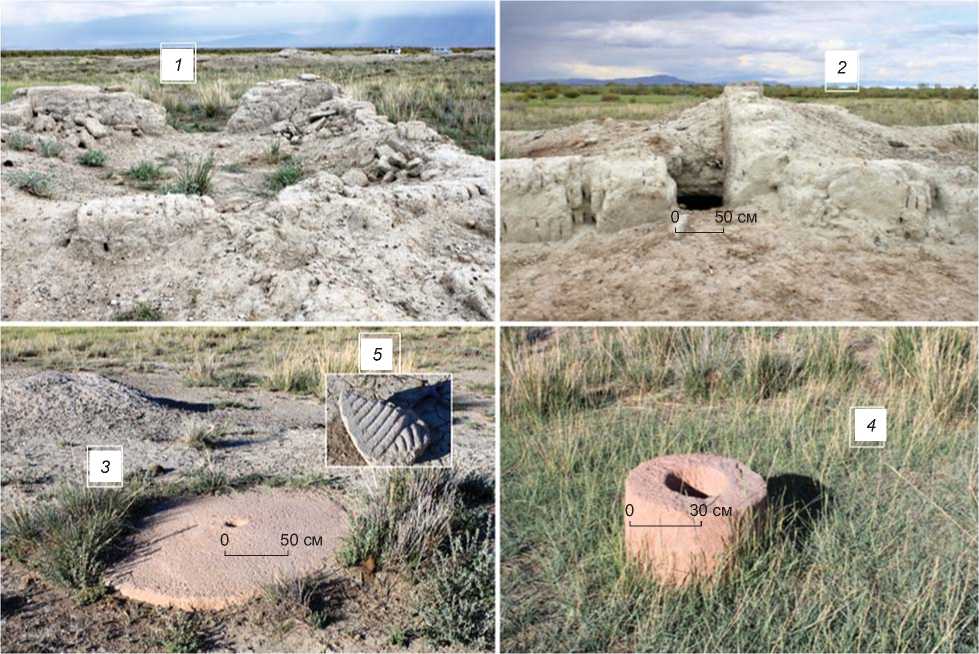

С западной и южной сторон к стенам городища подходит система оросительных каналов (рис. 3, 1 ). Создается впечатление, что город был построен на полях с уже существовавшими каналами, т.е. он моложе их. После сооружения крепостных стен первоначальные разветвленные каналы в пределах города были откорректированы, изменено их направление. Так, в юго-западной части один из них резко меняет направление на 90°, подходит к внутреннему сооружению, за которым разветвляется и уходит из города в северо-восточном секторе. Северо-восточный угол городища упирается в русло р. Хойт-Хендлен-Гол, где наблюдается озеровидное расширение (рис. 3, 2 ).

Город был обнесен светлыми глинобитными стенами (рис. 3, 3 ), в глинистом материале которых присутствует большая доля песка, гравия и щебня. Мощность крепостных стен ок. 3 м, высота в настоящее время не превышает 1 м. Городские ворота не явно выражены. В южной части городища располагаются довольно хорошо сохранившиеся остатки сооружений квадратной и прямоугольной формы (рис. 3, 4 ). Их стены сделаны из светлых сырцовых кирпичей (размер в среднем 30 × 20 см), уложенных плашмя и на ребро (рис. 4, 1 ). К стенам основных сооружений примыкают небольшие дополнительные помещения. Обнаружены также остатки глинобитных стен. Для укрепления сооружений или для каких-то других целей применялись стебли тростника, ветви древесной растительности. В кирпичных кладках часто наблюдаются прослои из травы и соломы, в отдельных местах сохранились элементы глиняной и саманной штукатурки. Встречаются обожженные стволы деревьев, служившие опорами для каких-то конструкций, а также прямоугольные отверстия (30 × 40 см)

от выгоревших или уничтоженных опор. В нескольких местах среди развалин присутствуют остатки многоэтажных построек (рис. 4, 2 ).

В северной части городища сооружения полностью разрушены и представляют собой сплошные глинистые массы с редкими обломками сырцовых кирпичей (возможно, это более древние сооружения). Город горел, на некоторых участках наблюдаются явные следы пожара: глина и кирпичи приобрели красноватый оттенок, травянистые прослои выгорели, присутствуют обильные зольные образования.

За пределами крепостных стен, на прилегающей к городу территории, на космических снимках распознавались крупные и мелкие объекты, возможно поселенческие. В реальности они таковыми и оказались. Сохранились в целом правильные геометрические очертания этих разрушенных сооружений (см. рис. 3, 5 ). С южной стороны города была большая свалка, следы которой фиксируются в виде гумусового пятна (см. рис. 3, 6 ).

В южной части городища обнаружены целый мельничный жернов и обломок (ок. 35 × 25 см) другого с вытесанными бороздами (см. рис. 3, 7 ; 4, 3 , 5 ), а также предположительно о статки каменной конструкции ротационной мельницы (см. рис. 4, 4 ). Диаметр целого жернова ок. 2 м. В центре имеется круглое отверстие, на краю – небольшое прямоугольное углубление. Жернов полностью «врос в землю», занесен современными наносами, поэтому его толщина не была определена. Не ясно также верхним (бегунком) или нижним жерновом он является. С большой долей условности его можно отнести ко второй группе по классификации Р.С. Минасяна (см.: [Сарапулов, 2013]). Жернова вытесаны из среднезернистого гранита (красного и белого). Их наличие говорит о присут-

Рис. 4. Э лементы городища в долине р. Хойт-Хендлен-Гол. Фото Т.Н. Прудниковой, 2013 г.

1 – стены сооружений, сложенные сырцовым кирпичом; 2 – сохранившиеся остатки второго этажа постройки; 3 – 5 – мельничные жернова и часть каменной конструкции мельницы.

ствии в городе мельницы, водяной (возможно, в месте озеровидного расширения реки) или работающей с использованием тягловой силы.

В южной части городища на поверхности одного из помещений был обнаружен небольшой обломок чугунного котла (см. рис. 3, 8 ). Он украшен рельефным декором: меандровый орнамент опоясывает верхнюю часть, ниже просматривается изображение дерева (с птицей?) и, возможно, лани. На современной поверхности городища встречаются немногочисленные обломки керамики. Это поливная посуда с преимущественно светлой голубовато-зеленой и разнообразной сине-белой глазурью. В меньшей степени представлена неполивная станковая керамика. На площади свалки обломки посуды более разнообразны, отдельные образцы декорированы надглазурным рисунком. С учетом достаточно большой заселенности территории в прошлом, присутствия ставки Алтын-Ханов в котловине, многочисленных «китайских караулов» по южному склону хребта Танну-Ола [Риттер, 2007] керамика может иметь различный возраст.

Среди развалин одного из внутренних помещений (см. рис. 3, 9 ) обнаружена небольшая дощечка

(ок. 12 × 5 см) с плохо сохранившимися письменами, нанесенными черной тушью. По мнению научного сотрудника отдела Дальнего Востока Института восточных рукописей РАН (г. Санкт-Петербург) В.П. Зайцева, это иероглифическое письмо (китайское, чжурч-жэньское или большое киданьское).

Почвенный разрез у основания крепостной стены с внешней стороны (см. рис. 3, 10) позволил объяснить некоторые моменты в истории города, существовавшего длительное время, пережившего эпохи запустения. Крепостная стена в какой-то период была разрушена практически до основания. На остатках вала успел сформироваться хорошо гумусированный почвенно-растительный слой мощностью ок. 10 см. Затем стена была надстроена – поверх погребенного почвенного слоя сохранилась глиняная надстройка мощностью ок. 60 см. Это может свидетельствовать о возрождении города, его новом историческом этапе. По результатам радиоуглеродного анализа (проведен Л.А. Орловой в Институте геологии и минералогии СО РАН), возраст погребенного на крепостной стене почвенного горизонта (зафиксированного в шурфе) 1 010 ± 40 лет (СОАН-9196). На данном этапе иссле- дований это позволяет говорить о том, что разрушение крепостной стены и формирование на ее обломках почвенного слоя произошло в конце I тыс. н.э.

По своей форме и размерам (ок. 215 × 155 м) городище напоминает аналогичные средневековые памятники соседней Тувы, которых насчитывается ок. 20 [Кызласов, 1959]. Ближайшие уйгурские городища находятся всего в 100–150 км. С уйгурским временем (раннее Средневековье) связывается максимальное развитие земледелия в древней Туве [Прудникова, 2005]. Поэтому можно предположить заложение обнаруженного в Убсунурской котловине города в раннем Средневековье – «размах строительства городов, крепостей и селений в центрально-азиатском государстве уйгуров в VIII в. отмечали еще арабские географы» [Кызласов, 1998, с. 11–12]. Город мог быть основан и в более позднее время, например, енисейскими кыргызами, сокрушившими уйгуров в 840 г. Древняя земледельческая культура енисейских кыргызов общеизвестна. После победы над уйгурами военные переселенцы на новых территориях содействовали развитию орошаемого земледелия, широко распространенного в тот период в Минусинской котловине [История Хакасии... 1993, с. 73; Сунчугашев, 1989, с. 9–10, 15; Сердобов, 1971, с. 108].

Обнаруженная надстройка крепостных стен говорит о длительности существования города, т.е. он мог восстановиться после ухода кыргызов из Убсу-нурской котловины, например, под натиском кида-ней, начавших занимать господствующее положение в Центральной Азии в X в. Кидани строили здесь города, протянувшиеся цепью с востока на запад, переселяли сюда китайских и бохайских земледельцев [Дробышев, 2010; История Дальнего Востока..., 1989, с. 196]. По представлениям Ю.И. Дробышева, на рубеже X–XI вв. вдоль границ киданьской империи создавались гарнизонные поля, солдаты пограничной службы были обязаны обрабатывать их и запасать зерно для снабжения армии [2010]. Ки-дани имели собственную письменность («большая» и «малая») [Бембеев, 2003]. Образец иероглифического письма, обнаруженный на городище, а также возраст последнего говорят в пользу возможного присутствия здесь киданей.

В конце XI в. в районе рек Талас и Чу сложилось небольшое государство каракитаев (кара-киданей) – Западное Ляо (Си Ляо, 1124–1211 гг.) [Васильев, 1998, с. 62]. По мнению Л.Р. Кызласова [1959], в XII–XIII вв. центр его северной провинции находился на территории Тувы. Кара-кидани сеяли почти все известные в Китае того времени злаковые культуры (пшеница, ячмень, просо и др.), изготовляли большие жернова для мельниц. Позднее монголы, вытеснившие кара-китаев, также строили на захваченных территориях города, создавали военно-пахотные поселения. Пер- вые сведения о таких поселениях в Туве относятся к 1220 г. [Кызласов, 1969, с. 138–143]. Таким образом, обнаруженный в Убсунурской котловине город мог существовать как минимум до XIV в.

Заключение

Анализ космических снимков Убсунурской котловины, а затем верификация на местности результатов их дешифрирования с использованием методов естественных наук позволяют подтвердить присутствие здесь обширных следов древней ирригации, увидеть общую картину оросительных систем, определить их протяженность, тип и особенности, рассчитать площади земельных наделов, степень нару-шенности и иссушения ландшафтов, зафиксировать приуроченные к оросительным системам остатки земледельческих поселений. Большие масштабы ирригационных работ свидетельствуют о значительной численности населения, проживавшего ранее на этой территории. Разветвленный рисунок оросительных систем говорит о достаточно высоком уровне развития ирригации. На древних агроирригационных ландшафтах обнаружены погребенные почвы с высоким содержанием гумуса, являющиеся благоприятным условием для земледелия, а также зерновки культурных злаков Triticum sp., Panicum sp., Avena sp. По результатам палеоботанических исследований установлено, что аридные территории центральной части Убсунурской котловины представляли в прошлом лесостепные ландшафты. Присутствие одновременно лесостепной растительности и культурных злаков дополнительно свидетельствует о существовании здесь земледелия.

Подтверждено существование неизвестного науке городища, предварительно датированного ранним Средневековьем. Наличие оросительных систем в окружении городища, а также нахождение мельничных жерновов на его территории позволяют относить объект к числу земледельческих поселений. Обнаруженный образец иероглифической письменности (китайское, чжурчжэньское или большое киданьское письмо) может свидетельствовать в пользу средневекового возраста городища.

Полученные данные позволяют во многом по-новому осветить историю региона. Так, природная среда в начале II тыс. н.э. была еще малонарушен-ной и потому благоприятной для земледелия, обширные следы которого сохранились до наших времен. Поэтому неправомерно аридные в настоящее время территории Убсунурской котловины и Центральной Азии в целом относить к бесплодным и «практически не пригодным для земледелия» в прошедшие исторические эпохи [Дробышев, 2014, с. 370]. Основ- ная причина опустынивания котловины – сведение леса, повлекшее понижение уровня грунтовых вод. По этому поводу можно процитировать П.К. Козлова, который, отмечая ничем не ограничиваемую убыль леса на хребте Алашань, приводящую к пересыханию ручьев и колодцев, говорил о полном в недалеком будущем разорении края [1947, с. 122–123]. Нельзя умалять и роль перевыпаса скота на обширных территориях котловины. Обнаруженные древние агроирри-гационные ландшафты Убсунурской котловины являются потенциальным источником пищевых ресурсов, т.к. многие орошаемые в древности площади вполне пригодны для земледелия и сейчас.

Исследование выполнено за счет гранта Русского географического общества (проект № 31/2013-Н4). Автор выражает искреннюю благодарность директору Убсунур-ского международного центра биосферных исследований С.С. Курбатской (г. Кызыл, Россия), директору заповедника «Увс-Нуур» М. Анхбаяру (г. Улаангом, Монголия), директору заповедника «Убсунурская котловина» В.И. Канзаю (г. Кызыл, Россия), всем участникам российско-монгольской экспедиции; научному сотруднику Института восточных рукописей РАН В.П. Зайцеву (г. Санкт-Петербург, Россия), старшему научному сотруднику Института леса им. В.Н. Сукачева канд. биол. наук В.Л. Кошкаровой (г. Красноярск, Россия), сотрудникам Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН С.Г. Прудникову, О.Д. Аюновой, В.И. Лебедеву, О.И. Каль-ной (г. Кызыл, Россия), участникам центрально-азиатской археологической экспедиции М.Е. Килуновской, В.А. Семенову, В.А. Киселю, С.А. Хаврину, К.В. Чугунову, Ю.И. Илихиной (Институт истории материальной культуры РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Россия) и другим, оказавшим помощь в проведении научно-исследовательских работ.

Список литературы К вопросу о древнем земледелии на аридных территориях Центральной Азии: земледелие в Убсунурской котловине

- Антропогенные преобразования аридных регионов / В.П. Чичагов, О.А. Чичагова, А.А. Гольева, Т.Н. Прудникова. - М.: Ин-т геогр. РАН, 2011. - 380 с.

- Аржанцева И. А., Мкртычев Т.К., Завьялов В. А., Иневаткина О.Н., Вафеев Р.А., Модин И.Н., Панин А.Н. Пор-

- Бажын - памятник древней Тувы // Урянхай: Тыва Дептер: в 7 т. / сост. С.К. Шойгу. - М.: Слово, 2008. - Т. 7: Древности Тувы: Археологические памятники: Бронзовый век - конец XIX века. - С. 886-898.

- Ашак-оол А.Ч. К вопросу об изучении тувинского земледелия // Проблемы истории Тувы. - Кызыл: Тувин. НИИ яз., лит. и ист., 1984. - С. 124-139.

- Бембеев В.Ш. Империя Ляо [Электрон. ресурс]. - 2003. - URL: kalmyki.narod.ru/history/bembeev/bembeev-2. html (дата обращения: 05.05.2014).