К вопросу о формировании орнаментальных традиций в раннем бронзовом веке Среднего Притоболья

Автор: Волков Е.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

Начальный этап бронзового века является одним из наиболее слабо изученных периодов древнейшей истории Среднего Притоболья. Одна из основных проблем - происхождение нескольких традиций этого времени и степень участия в их формировании местного энеолитического населения. Анализ многокомпонентного орнаментального комплекса байрыкско-лыбаевских древностей эпохи энеолита позволил предложить гипотезу, согласно которой формирование орнаментальных традиций начала бронзового века связано с миграцией инокультурного населения, вступившего в непосредственное взаимодействие с носителями местных энеолитических культур. В данном процессе намечены две основные тенденции: плавное развитие отдельных орнаментальных компонентов байрыкско-лыбаевского комплекса, отколовшихся от общего массива (памятники имбиряйского и мостовского типов), и «революционные» преобразования, обусловленные активным культурным взаимодействием с мигрантами, что привело к формированию ташковской культуры.

Начальный этап бронзового века, энеолит, среднее притоболье, приишимье, прииртышье, байрыкско-лыбаевская, андреевская, ташковская культуры, имбиряйский культурный тип, поселение мостовое-1, елунинская, кротовская культуры, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14522921

IDR: 14522921 | УДК: 903.08

Текст научной статьи К вопросу о формировании орнаментальных традиций в раннем бронзовом веке Среднего Притоболья

До последнего времени представления о начальном этапе бронзового века Среднего Притоболья базировались на материалах ташковской культуры, «визитной карточкой» которой являются значительные по площади круглоплановые поселения [Ковалева, 1997; Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000]. Состояние проблемы изменило сь с выделением имбиряйских памятников, где орнаментальный комплекс характеризуется сочетанием ямочных рядов, композициями, выполненными гладким, С-видным и другими штампами, а также в «глубоконакольчатой» манере. Особенностью данных коллекций является украшение части сосудов отпечатками текстиля [Волков, 2004]. Впоследствии аналогичную керамику обнаружили на ряде памятников региона [Волков, 2007]. Позднее, при раскопках поселения Мостовое-1, была получена репрезентативная керамическая с ерия с декором из отпечатков короткого гребенчатого штампа, особен- ности которой позволили соотнести ее с рассматриваемым временем [Волков, Зимина, 2009] (рис. 1).

Постановка проблемы

Основываясь на имеющихся данных, отметим, что в Среднем Притоболье в раннем бронзовом веке существовали по крайней мере три традиции, представленные ташковскими, имбиряйскими древностями и материалами памятников типа Мостового-1. Однако механизм их формирования и связь с местными энеоли-тическими культурами пока до конца не выяснены.

В.Т Ковалева рассматривает происхождение таш-ковской культуры с позиции миграции южных индоевропейских групп, ассимилировавших местные энеолитические популяции [1997, с. 70]. В.И. Стефанов и О.Н. Корочкова допускают возможность участия в ее формировании носителей петровских традиций [2000, с. 92]. По мнению Т.М. Потемкиной, ташков-

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (50) 2012 © Волков Е.Н., 2012

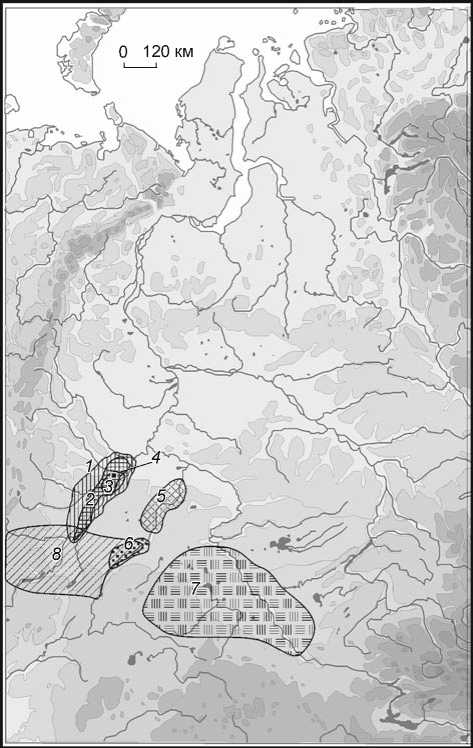

Рис. 1. Карта-схема ареалов культур энеолита – начального этапа бронзового века Западной Сибири.

1 – байрыкско-лыбаевская культура; 2 – ташковская культура; 3 – памятники имбиряйского типа; 4 – место расположения поселения Мостовое-1; 5 – одиновская, лоиновская культуры При-ишимья; 6 – памятники вишневского типа; 7 – ареал елунинской культуры (по Ю.Ф. Кирюшину); 8 – ареал синташтинско-пет-ровских древностей.

ские материалы свидетельствуют о синташтинско-абашевском влиянии [1995, с. 18, 23]. В.А. Зах считает, что ташковская культура сформировалась в результате контактов местных энеолитических групп с носителями петровской либо алакульской традиции [2009, с. 281]. Нами высказывалась гипотеза об ее оформлении на базе липчинской культуры [Волков, 1999].

Формирование имбиряйских комплексов рассматривалось как результат эволюции энеолитической андреевской культуры. Расхождение во взглядах исследователей касалось лишь статуса – самостоятельный тип памятников [Волков, 2007, с. 48] либо принадлежащий к мысаевскому этапу этой культуры [Зах, 2009, с. 219]. Орнаментация посуды с поселения Мо сто-вое-1 представляет результат саморазвития одного из орнаментальных компонентов местной энеолитиче- ской традиции [Волков, Зимина, 2009]. Отметим, что отдельные фрагменты подобной керамики, полученные с многослойных памятников, интерпретировались ранее как одиновские [Зах, 2009, с. 243], чему способствовала широкая встречаемость ямочного декора на тулове сосудов.

К настоящему времени сформировавшиеся представления научная общественность имеет лишь о ташковской культуре [Ковалева, 1997; Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000]. Меньшими информативными возможностями обладают имбиряйские древности и памятники типа Мостового-1. Вместе с тем анализ рассматриваемых комплексов позволяет предложить обоснованные гипотезы об исторических судьбах носителей местных энеолитиче ских культур и их участии в становлении традиций начального этапа эпохи бронзы.

До недавнего времени одной из основных местных энеолитических культур считалась липчинская (см., напр.: [Старков, 1980]). Изыскания последних лет позволили прийти к иным выводам. Сначала по материалам лесостепного Притоболья были выделены памятники лыбаевского типа* [Волков, 2002], затем лыбаевская культура [Волков, 2006], а в подтаежной полосе региона – байрыкская [Зах, 2006]**. Дальнейшие изыскания показали однотипность этих комплексов, позволив объединить их в байрыкско-лыбаевскую культуру [Волков, 2009]. Как «чистые» липчинские объекты сейчас могут рассматриваться лишь поселение Велижаны-1 (раскоп 2) [Асташкин,

Асташкина, Дрябина, 1995] и ранние отложения многослойного памятника - Мысов-ской могильник [Волков, 2007]. Отметим, что «ложношнуровая» липчинская посуда встречается на большинстве байрыкско-лыбаев-ских памятников, однако ее доля в выборках «отступающе-накольчатой» керамики не превышает 5-10 %. Это свидетельствует о том, что носители традиции достаточно быстро растворились в массе байрыкско-лыбаевско-го населения [Там же, с. 39].

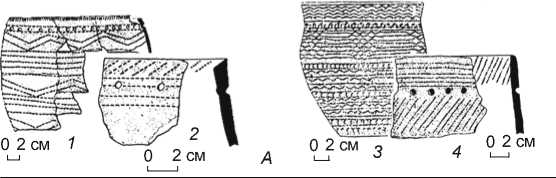

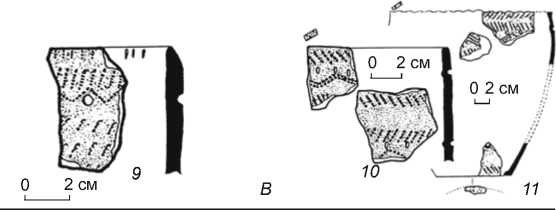

В многокомпонентном байрыкско-лыба-евском орнаментальном комплексе выделяются три основные технико-стилистические группы: «короткогребенчатая», основной элемент которой - короткие оттиски гребенчатого штампа (рис. 2, 9 ); «длинногребенчатая» - с орнаментом из сплошных замкнутых линий и отпечатков длинной узкой гребенки (рис. 2, 2 ); «отступающе-накольчатая» - с декором, выполненным орнаментирами, оставляющими каплевидные (рис. 2, 1 ), подтреугольные, двузубые (рис. 2, 5 ) следы [Там же, с. 31]. В большинстве коллекций отмечается посуда, украшенная оттисками гладкого и других штампов, доля которой не превышает 5-7 %, и керамика, орнаментированная в «чистом» накольчатом стиле (см., напр.: [Волков, 2002, с. 64, 65]) (рис. 2, 6). Отметим, что сосуды, декорированные двузубой палочкой («крупнонакольчатая» манера), в разной степени представлены в различных выборках, наиболее слабо - в лесостепи: 5-10 % в рамках «отступающе-накольчатых» серий. В подтайге, даже в синхронных коллекциях, доля подобной посуды варьирует от 10-15 до 30-40 %. Отмечено, что «крупнонаколь-чатый» декор к финалу энеолита эволюционирует в орнамент из оттисков С-образного штампа. В ряде случаев на байрыкско-лыба-евской посуде наблюдается совместное использование нескольких способов нанесения декора. Обращение к энеолитическим материалам имело цель проиллюстрировать орнаментальные особенности байрыкско-лыбаев-ской культуры, поискам «следов» которых в традициях начального этапа бронзового века будет посвящена следующая часть работы.

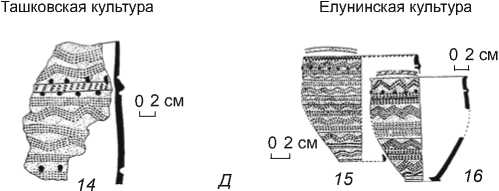

Коллекции с ташковских памятников свидетельствуют об отсутствии жесткого набора орнаментально-стилистических групп посуды в различных комплексах. Материалы Ташково-2 демонстрируют наличие трех основных выборок: «отступающе- наколь-чатой» (рис. 2, 3 ), «длинногребенчатой»

Байрыкско-лыбаевская культура Ташковская культура

Байрыкско-лыбаевская культура Имбиряйский культурный тип

Байрыкско-лыбаевская культура Поселение Мостовое-1

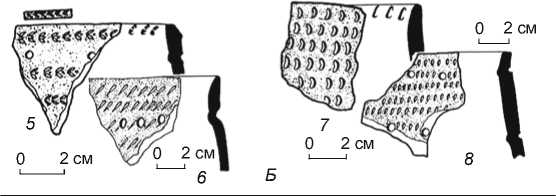

Рис. 2. Керамика эпохи энеолита и начального этапа бронзового века с памятников Среднего Притоболья.

А - энеолитическая байрыкско-лыбаевская и ташковская начального этапа эпохи бронзы ( 1 , 3 - «отступающе-накольчатая», 2 , 4 - «длинногребенчатая»); Б - энеолитическая байрыкско-лыбаевская и имбиряйская начала бронзового века ( 5 - «крупнонакольчатая», 6 , 8 - «разреженно-накольчатая», 7 - украшенная С-видным штампом); В - энеолитическая байрыкско-лыбаевская и имбиряйского типа начального этапа эпохи бронзы ( 9-11 - «короткогребенчатая»); Г - ташковская и елунинская начала бронзового века ( 12, 13 - «шагающе-гребенчатая»); Д - ташковская и елунинская начального этапа эпохи бронзы ( 14-16 - «отступающе-(протащенно)-гребенчатая»).

2, 4, 12, 14 - по: [Ковалева, 1997; Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000]; 13, 15, 16 - [Кирюшин, 2002].

(рис. 2, 4 ) и «протащенно-гребенчатой» (рис. 2, 14 ), а также керамики с сочетанием различных орнаментальных характеристик [Ковалева, 1997, с. 81–121, рис. 6, 46 ]. В комплексе отмечаются отдельные компоненты, сопоставимые с байрыкско-лыбаевской традицией: «отступающе-накольчатый» и «длинногребенчатый». Основные несовпадения с энеолитическими схемами в «отступающе-накольчатой» выборке заключаются в широком использовании меандров, прямых линий, переходящих в «волну» либо зигзаг, «волнообразных» мотивов, наклонных «змееобразных» отрезков; исчезновении подтреугольных, ложношнуровых декоров и отпечатков двузубого орнаментира. Визуальный осмотр опубликованной части коллекции позволяет говорить о существенной «переработке» энеоли-тической орнаментики, что выразилось в изменении последовательности узоров, исчезновении отдельных элементов и появлении новых. «Длинногребенчатый» компонент обнаруживает большее сходство с энеоли-тическими материалами как в манере нанесения орнамента, так и в наборе элементов (замкнутые прямые и длинные наклонные линии, зигзаги, ромбы, треугольники и т.д.). Отмечаются и факты «переработки» декоративных схем, выразившиеся в изменении последовательности элементов узора. «Протащенно-гребенчатый» компонент практически не представлен в местном энеолите, хотя отдельные сосуды, декорированные с использованием данного приема, встречаются. Относительно своеобразия коллекции отметим репрезентативность ямочного орнамента на тулове гончарных изделий. Довольно значительную часть комплекса (14,3 %) составляет керамика, демонстрирующая сочетание различных приемов орнаментирования: отступающей палочки и гребенчатого штампа, отступающей палочки и протащенной гребенки и др. [Там же, с. 30, табл. 2].

Несколько иная картина зафиксирована на поселении ЮАО-13, основными орнаментальными компонентами которого являются «отступающе-накольчатый», «шагающе-гребенчатый» (рис. 2, 12) и «печатно-гребенчатый» [Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000, с. 112–146, рис. 11, 45]. Судя по опубликованным материалам, «отступающе-накольчатая» керамика близка аналогичной выборке с поселения Ташково-2, что выражается в использовании сходных элементов декора и композиций. Однако коллекция демонстрирует несколько меньшее изменение энеолитических схем, о чем свидетельствуют относительно невысокая доля «волнообразных» мотивов, прямых линий, переходящих в «волну», меандров, валиков и широкое использование накольчатых узоров. Своеобразие «печатногребенчатой» выборки выражается в наличии сосудов, соотносимых как с «короткогребенчатой», так и с «длинногребенчатой» керамикой. «Шагающе-гребенчатый» декор является малотипичным для посуды с местных энеолитических памятников и с поселения Ташково-2. Для комплекса характерно широкое использование ямочных узоров на тулове сосудов. Следует отметить и довольно высокий процент керамики, демонстрирующей сочетание нескольких технических приемов нанесения декора [Там же, с. 50].

Коллекция с поселения Ук-3, в силу неполной публикации материалов раннего бронзового века, позволяет судить лишь о некоторых особенностях ташковского комплекса. Показательна информация о замещении отступающе-накольчатой техники прочерченной и о «петровском» облике отдельных сосудов [Стефанов, Корочкова, 2000, с. 92].

Оригинален керамический комплекс начального этапа эпохи бронзы с поселения Курья-1, заслуживающий рассмотрения, несмотря на небольшое число сосудов (30–35). Здесь отмечена как типичная таш-ковская посуда с «отступающе-накольчатым», «длинногребенчатым» и «протащенно-гребенчатым» декором, так и украшенная в иных стилях. Основную часть коллекции составляет керамика, орнаментированная С-видным штампом и глубоким разреженным наколом. Ряд сосудов декорирован в «короткогребенчатом» стиле, поверхность нескольких изделий покрыта отпечатками текстиля. В данном комплексе могут быть выделены ташковская и имбиряйская орнаментальные серии, вероятно существовавшие синхронно.

Обращаясь к имбиряйской проблеме, отметим, что за исключением поселения Курья-1 совместного бытования ташковской и имбиряйской керамики нам не известно. Повторный анализ рассматриваемых коллекций позволил убедиться, что в каждой из них представлена посуда, декорированная С-видным штампом (рис. 2, 7 ), специфика которого и особенности выполненных им композиций свидетельствуют о связи с «крупнонакольчатыми» байрыкско-лыбаевскими сериями. Сказанное, в совокупности с наличием в коллекциях керамики, декорированной гладким штампом и в «чистом» накольчатом стиле (рис. 2, 8 ), также присутствующей в байрыкско-лыбаевских комплексах, заставляет отказаться от гипотезы о генетической связи рассматриваемых объектов с андреевской культурой. Отметим, что использование различных технических приемов нанесения декора на имбиряйских сосудах фиксируется достаточно редко.

Особенностью поселения Мостовое-1 является доминирование «короткогребенчатой» керамики (рис. 2, 10, 11 ), обнаруживающей несомненное сходство с аналогичными байрыкско-лыбаевскими сериями [Волков, Зимина, 2009]. Как и в энеолитических коллекциях, здесь преобладают композиции из наклонных и вертикальных отпечатков гребенчатого штампа и зигзага. На некоторых изделиях отмечены «отступа-юще-накольчатые» узоры, однако они играют подчиненную роль по отношению к «короткогребенчатым».

Отличия от энеолитических выборок заключаются в господстве плоскодонной посуды и широком использовании ямочного декора на тулове сосудов.

Обсуждение результатов

Полагаем, что зафиксированная ситуация позволяет констатировать следующие факты. Во-первых, на рубеже энеолита и бронзового века произошел разрыв единого байрыкско-лыбаевского культурного поля, выразившийся в отрыве отдельных составляющих от многокомпонентного орнаментального комплекса. Во-вторых, следует отметить отсутствие единообразия в наборе технико-стилистических групп посуды в коллекциях отдельно взятых памятников ташковской культуры. В-третьих, на всех без исключения объектах рассматриваемого времени прослеживаются инокультурные новации, выраженные, однако, в неодинаковой степени.

Наиболее вероятно, что сложившееся положение обусловлено проникновением в Среднее Притоболье инородных групп. Безусловно, за отдельными технико-стилистическими компонентами байрыкско-лыба-евского керамического комплекса стояли сообщества носителей орнаментальных традиций, обладавшие правом принятия решений, что свидетельствует о сложной структуре населения, сформировавшегося на основе различных по происхождению групп. Мозаичный состав культуры, прошедший испытание тысячелетней историей (конец IV – конец III тыс. до н.э. [Волков, 2007, с. 45]), вероятно, не выдержал новых исторических реалий. Сказанное позволяет предполагать серьезные подвижки населения на рубеже эпох, выразившие ся не в локальных миграциях, а в глобальном перемещении носителей инородных культур, стоявших на более высоком уровне развития, чем их современники в Притоболье. Не исключено, что за отдельными орнаментальными компонентами байрык-ско-лыбаевских древностей стояли различные по этническому и культурному происхождению родовые (?) структуры, сохранившие историческую память о своих корнях и имевшие возможность определять свою дальнейшую историческую судьбу.

В процессе распада байрыкско-лыбаевской общности просматриваются две основные тенденции. Первая связана с плавной эволюцией орнаментики, с которой сопоставимы имбиряйские памятники и объекты типа Мостового-1. Ранее нами предполагалась генетическая преемственность имбиряйской традиции с андреевской культурой [Волков, 2004, с. 36]. Повторное осмысление материала после пополнения фонда источников привело к выводу, что в формировании данного культурного типа участвовали носители байрыкско-лыбаевской традиции, декорировавшие керамику в «крупнонаколь- чатой», накольчатой и «штампованной» технике. Возможно, в этом процессе приняло участие и андреевское население, что нашло отражение в увеличении глубины наколов на посуде. В данную тенденцию еще более органично вписывается коллекция с поселения Мосто-вое-1, иллюстрирующая плавную эволюцию «короткогребенчатых» схем.

Вторая тенденция связана с резким изменением орнаментальных канонов, что характерно для ташковских древностей. Вероятно, материалы лесостепных памятников Ташково-2, Ук-3 отражают ситуацию, когда инокультурное влияние достигло апогея. В пользу этого вывода свидетельствует и факт массового строительства больших по площади поселений со сложной планировкой, неизвестных в энеолитическое время. Гипотеза о формировании ташковских древностей на основе липчинских [Волков, 1999] оказалась неверной.

Не исключено, что реконструируемые тенденции иллюстрируют особенности отношения различных групп носителей байрыкско-лыбаевской культуры к возможным контактам и интеграции с мигрантами. В первом случае, видимо, отразилась позиция предпочтительности сохранения традиционных устоев. Возможно, размежевание носителей имбиряйского и «мостовского» стереотипов было обусловлено неоднозначным отношением к тесному взаимодействию с андреевским населением.

Абсолютный возраст культур начального этапа бронзового века определяется по радиоуглеродным датам поселений ЮАО-13 и Ташково-2: соответственно 3 660 ± 45 и 3 600 ± 45 л.н., т.е. XVIII–XVII вв. до н.э. [Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000, с. 17]. Для уточнения вопроса логично привлечь данные относительной хронологии, опирающиеся на факт сосуществования алакульских и ташковских древностей [Матвеев, 1995]. Согласно хронологии алакульских памятников, разработанной А.В. Матвеевым [2000, с. 23–26], погребения Чистолебяжского некрополя, содержавшие ташковские материалы [Матвеев, 1995, с. 50], в основном соотносятся с «чистолебяжским» этапом развития культуры, финал которого определяется не позднее второй четверти XX в. до н.э. [Матвеев, 1998, с. 371]. Авторы раскопок поселения Ук-3 синхронизируют ташковский комплекс памятника с раннепетровскими древностями [Корякова, Стефанов, Стефанова, 1991, с. 21–22]. Возможно, в данном случае логично говорить о «кулевчинской» фазе, отражающей процесс становления алакульской культуры на рубеже III и II тыс. до н.э. [Матвеев, 1998, с. 370]. Позднеалакульские памятники, относящиеся к «алакульскому» (часть погребений Чис-толебяжского могильника, Хрипуновский некрополь) [Матвеев, 2000, с. 24] и «камышинскому» (Нижнеин-гальское-3, Ук-3) этапам [Там же, с. 25; Матвеева, Волков, Рябогина, 2003, с. 66–67], следов ташковско-ала-кульского взаимодействия не содержат [Волков, 2007,

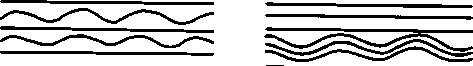

Рис. 3. Основные элементы декора, представленные на елу-нинской и ташковской посуде.

с. 50–51]. Сказанное позволяет говорить о контактах ташковских и алакульских коллективов только на протяжении «кулевчинской» фазы и «чистолебяжского» этапа алакульской культуры.

Допуская возможность заниженных значений в хронологии А.В. Матвеева, логично предположить, что ташковская культура сформировалась не позднее финала XIX в. до н.э. Верхний хронологический рубеж «лесостепных» ташковских памятников, вероятно, следует связывать с концом XVIII – началом XVII в. до н.э. Нельзя исключать, что однокультурные объекты подтаежной полосы, оставленные населением, не испытавшим столь сильного андроновского влияния, функционировали более продолжительное время.

Хронология имбиряйских древностей и памятников типа Мостового-1 устанавливается не так отчетливо. Косвенным свидетельством синхронности ташковских и имбиряйских комплексов являются материалы поселения Курья-1, где рассматриваемая посуда залегала в тождественных условиях. О достаточно раннем возрасте имбиряйской серии памятника, вероятно, свидетельствует и факт соразмерного соотношения плоских и уплощенных днищ. Скорее всего, период функционирования объектов типа Имбиряя-1 и Мостового-1 был менее продолжительным, чем таш-ковское время, на что указывает как незначительное количество таких памятников, так и логика исследования. Полагаем, что ташковское население, впитавшее прогрессивные культурные и хозяйственные новации, оказалось более конкурентоспособным, чем их современники, использовавшие традиционные системы хозяйствования. Как нам представляется, период функционирования имбиряйских объектов и памятников типа Мостового-1 не превышает 100 лет.

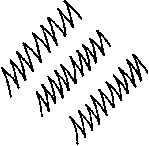

Следует согласиться с предположением, что одним из основных факторов, способствовавших становлению ташковской культуры, было влияние «кулевчин-ской» (петровской?) традиции. Новации, воспринятые местным населением, вероятно, выразились в существенных изменениях «отступающе-накольчатых» схем, появлении значительных по площади поселений со сложной планировкой, идея которых известна в предыстории алакульской культуры, и , возможно, элементов производящего хозяйства [Ковалева, 1997, с. 45, 46]. В силу не совсем понятных причин «длинногребенчатые» схемы подверглись не столь значительной «переработке». Своеобразие орнаментального комплекса ташковской культуры позволяет предполагать и восточное влияние, выразившееся в появлении «шагающе-гребенчатого» и «протащенно-гребенчатого» декора на посуде.

Несомненные аналоги «шагающе-гребенчатой» керамики обнаруживаются в кротовско-елунинских* древностях (см. рис. 2, 13 ). С данным компонентом связана первая группа елунинской посуды [Кирюшин, 2002, с. 48–50, 185, рис. 79, 1, 2 ]. Основным ее отличием от ташковской является слабая представленность ямочного декора на тулове. Подобные сопоставления уместны и по отношению к кротовской керамике.

Определенные параллели «протащенно-гребенчатому» компоненту ташковских памятников прослеживаются в одной из групп посуды с поселения Вишневка-1 в Петропавловском Приишимье [Зайберт, 1973, с. 107, рис. 40, 17, 19–22 ]. Отметим, что в коллекции присутствуют изделия, декорированные ямочными вдавлениями и углублениями, сделанными косо поставленной трубочкой [Там же, с. 107]. Судя по опубликованным образцам [Там же, с. 109, рис. 40, 15, 23 ], не исключена возможность сопоставления данной выборки с имбиряйской керамикой, орнаментированной С-видным штампом. Последнее наблюдение может свидетельствовать о новации, полученной из Прито-болья, и многокомпонентном характере комплекса.

Керамика первого типа елунинской культуры наравне с «шагающе-гребенчатыми» включает и «отступающе-(протащенно)-гребенчатые» сосуды (см. рис. 2, 15, 16) [Кирюшин, 2002, с. 48]. Подобная керамика также имеет аналогии в ташковских древностях. Определяющей является тождественность расположения базовых элементов орнамента, представленных сочетанием прямых горизонтальных линий и «волны» (рис. 3) либо зигзага, что нашло наиболее полное отражение в материалах поселений Коровья Пристань III, Костенкова Избушка и др. [Там же, с. 178, рис. 72, 1, 4; с. 180, рис. 74, 1, 2; с. 182, рис. 76, 3; Ковалева, 1997, с. 86, рис. 11, 4; с. 105, рис. 30, 2; с. 107, рис. 32, 2, 3; с. 117, рис. 32, 1]. Также отметим налепные валики, характерные и для ташковской, и для елунинской керамики [Кирюшин, 2002, с. 186, рис. 80, 1, 5, 6; с. 186, рис. 82, 3; Ковалева, 1997, с. 83, рис, 8, 3; с. 91, рис. 16, 2; с. 93, рис. 18, 1]. Среди прочих сходных черт выделим ленточный способ изготовления посуды [Кирюшин, 2002, с. 48; Ковалева, 1997, с. 26] и господство в комплексах горшечных и баночных форм [Кирюшин, 2002, с. 48–51; Ковалева, 1997, с. 27].

Различия заключаются в присутствии «жемчужин» на части елунинских сосудов (см., напр.: [Кирюшин, 2002, с. 180, рис. 74, 1 , 2 ]) и слабой представленности ямочного декора на тулове. Также следует отметить, что ташковские сосуды несколько более удлиненные по сравнению с елунинскими, их высота больше диаметра венчика [Ковалева, 1997, с. 27]. Не полностью совпадает и состав формовочных масс. Для елунинской керамики характерна примесь песка и дробленого камня [Кирюшин, 2002, с. 48], а в ташковской последний ингредиент не встречается [Ковалева, 1997, с. 26]. Отметим, что в керамическом тесте кротовской посуды Прииртышья и Барабы присутствуют песок и шамот, иногда жженая кость [Глушков, 1996, с. 94], а также следы органического вещества, видимо, навоза [Там же, с. 97]. Указанные отличия, однако, имеют локальный характер.

До последнего времени невозможность участия елунинско-кротовского компонента в формировании ташковских древностей основывалась на представлениях о хронологии данных традиций. Нижняя граница ташковской культуры определялась началом II тыс. до н.э. [Ковалева, 1997, с. 69], тогда как кро-товско-елунинские памятники датировались не ранее XVII, возможно, XVIII в. до н.э. (см., напр.: [Черных, Кузьминых, 1989, с. 261]), а финал кротовской культуры – XIV–XII вв. до н.э. [Молодин, 1985, с. 87]. В последнее время Ю.Ф. Кирюшин, детально рассмотрев елунинские материалы, произвел их корректную хронологическую дифференциацию на основе серии абсолютных дат и типологии керамики. Примечательно, что к числу ранних отнесены памятники с преобладанием посуды первой группы, датированные последней четвертью III – началом II тыс. до н.э. [Кирюшин, 2002, с. 77, 82]. Поскольку для значительной части ташковских сосудов, орнаментированных в «отступающе-накольчатой» манере, характерно чередование горизонтальных линий и «волны» [Ковалева, 1997, с. 85, рис. 10, 2 ; с. 90, рис. 15, 2 ; с. 103, рис. 28, 1 ; с. 113, рис. 38, 1 ; с. 116, рис. 41, 1 ; Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000, с. 124, рис. 23, 3 ; с. 126, рис. 25, 2 ; с. 138, рис. 37, 1 ; с. 140, рис. 39, 3 ; с. 144, рис. 43, 3 ], нельзя исключать определяющую роль восточного импульса в формировании культуры.

Аналогии «текстильной» имбиряйской керамике прослеживаются на обширной территории. В эпоху энеолита подобная посуда представлена на ботайских [Зайберт, 1993, с. 87] и терсекских [Калиева, Логвин, 1997, с. 80] памятниках Северного Казахстана, а также на поселении Тух-Сигат IV в Васюганье [Кирюшин, 2004, с. 177, рис. 67]. В раннем бронзовом веке она известна по материалам Вишневки-1 в Северном Казах- стане [Зайберт, 1973, с. 109] и Мысаевки-1 в таежном Прииртышье [Панфилов, 1989, с. 153].

Инородное происхождение, вероятно, имеет и традиция ямочной орнаментации тулова сосудов, довольно слабо представленная в байрыкско-лыбаевских комплексах. По нашим данным, керамика без такого декора, даже на позднеэнеолитических объектах, составляет до 75–80 %. Вероятно, широкое распространение ямочной орнаментики относится к рубежу энеолита – раннего бронзового века. Традиционно высокий удельный вес посуды с ямочным декором на ту-лове имеют памятники Приишимско-Прииртышского региона (см., напр.: [Панфилов, 1993, с. 27]).

Заключение

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что в переходное время от энеолита к бронзовому веку в Среднем Притоболье произошло резкое изменение историко-культурной обстановки, связанное с расколом байрыкско-лыбаевского многокомпонентного орнаментального комплекса на отдельные составляющие, продолжившие развитие в разных традициях. Реконструируемая ситуация была обусловлена рядом факторов, главным из которых явилась миграция инокультурного населения с различных территорий, вступившего в непосредственное взаимодействие с носителями местных энеолитических культур.

Процесс становления ташковской традиции в настоящее время логично рассматривать как синтез «от-ступающе-накольчатого» и «длинногребенчатого» компонентов местного орнаментального комплекса, южных новаций, воспринятых от групп «кулевчин-ского» (петровского?) населения, при определяющем восточном влиянии, связанном с елунинской культурой. Формирование комплексов имбиряйского типа, скорее всего, отражает процесс взаимодействия носителей байрыкско-лыбаевской традиции, декорировавших керамику в «штампованной», «крупнонакольча-той» и накольчатой манере , андреевского населения, пришлых групп, украшавших посуду отпечатками текстиля, а также носителей «гребенчато-ямочной» орнаментальной традиции из Приишимья и Прииртышья. Материалы памятников типа Мостового-1 оправданно рассматривать как результат плавной эволюции «короткогребенчатого» компонента байрыкско-лыбаев-ской культуры. Инновации в данном процессе усматриваются в широком распространении ямочного декора на тулове сосудов, что, возможно, отражает контакты с населением Приишимско-Прииртышского региона.

В заключение отметим, что картина, связанная с выделением трех основных линий развития орнаментальных традиций в раннем бронзовом веке Среднего Притоболья, может быть далеко не полной. Своеоб- разие ташковской культуры, выразившееся в наличии несовпадающего набора орнаментально-стилистических групп керамики на различных объектах, синхронности и, вероятно, культурной сопряженности ташков-ского и имбиряйского комплексов поселения Курья-1, предполагает возможность выявления новых памятников, способных изменить представления о ситуации в рассматриваемое время. Мы вправе предполагать нахождение как объектов, иллюстрирующих саморазвитие отдельных орнаментальных компонентов байрыкско-лыбаевской традиции, так и комплексов, отражающих их самое разнообразное сочетание. Но в любом случае, картина будет мозаичной, предопределенной хаотичным движением носителей отдельных декоративных стилей некогда монолитной культуры, обусловленным новыми историческими реалиями.