К вопросу о генезисе пемзовых отложений района гор Тарбаганья и Пемзовая на Камчатке

Автор: Топчиева О.М., Мостовая Т.В., Петровский В.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 3 (24), 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются результаты изучения пемзовых отложений, расположенных в промежутке между вулканами Горелый и Мутновский на Камчатке. Приведены схема распространения пемзовых покровов и результаты петрохимиче-ских и геохимических исследований пемз и кислых лав. Выявлен ряд петрогео-химических особенностей пемз, указывающих на их вероятную генетическую обособленность.

Горы тарбаганья, пемзовая, вулканы горелый, мутновский, камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/147200916

IDR: 147200916 | УДК: 551.21

Текст научной статьи К вопросу о генезисе пемзовых отложений района гор Тарбаганья и Пемзовая на Камчатке

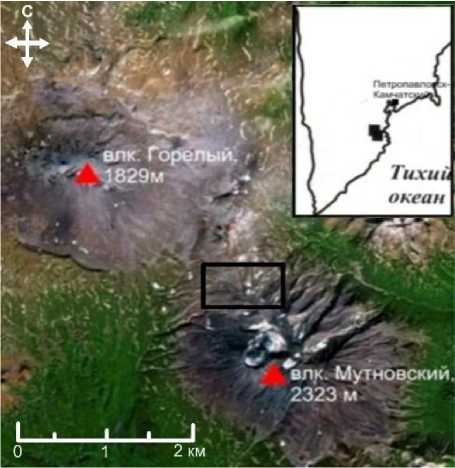

Район исследуемых пемзовых отложений расположен в юго - восточной части полуострова Камчатка (рис. 1). Пемзы приурочены к покровам в районе гор Пемзовая и Тарбаганья. Относительные высоты этих гор – 60 и 50 м, абсолютные – 1076 и 997 м. Общая площадь пемзовых отложений – около 8 км 2.

Вулкан Мутновский по форме и геологическому строению представляет собой хребтообразный горный массив, состоящий из четырех усеченных небольшими вершинными кальдерами конусов - стратовулканов (Мутновский -1 – 4) [5]. Три ранних конуса вулкана Мутновский сложены породами ряда базальт – андезит – риодацит, четвертый – базальтами.

Рис. 1. Карта района вулканов Горелый и Мутновский, исследуемый участок отмечен прямоугольником

Он состоит из трех главных, длительно действовавших конусов (Горелый -1 –3) и более чем трех десятков конусов одноактных прорывов.

Все сооружение располагается в обширной вулканотектонической впадине – кальдере, имеющей овальную, удлиненную к северо - западу форму. Сохранившиеся части докальдерной постройки сложены комплексами пород , по составу варьирующих от базальтов до риодацитов. Кальдерный и посткальдерный комплексы сложены соответственно пемзовыми туфами , игнимбритами и базальтами , андезитами. Современный вулкан Горелый имеет три конуса, состоящих соответственно из базальтов–андезитов, базальтов–дацитов и андезибазальтов .

Образование пемзовых покровов в рассматриваемом районе связывают с эксплозивной деятельностью вулкана Мутновский, характеризующегося двойным кратером [3]. Макроскопически пемзовые туфы представляют собой породы, сложенные преимущественно угловатыми, реже округло - угловатыми обломками пемзы, в меньшей степени обломками лав андезитового и дациандезитового состава . Размер обломков колеблется от 3 до 8 мм. В качестве связующей массы выступает тонкоизмельченный материал, местами слабо и неравномерно ожелезненный . Горки Пемзовая и Тарбаганья – типичные трещинные (экструзивные) образования , верхняя часть которых состоит из застывших вспененных лав [7]. Считается , что пемзовые покровы на рассматриваемом участке образовались в ходе кальдерообразующего извержения вулкана Мут-новский -3 . По составу пемзы определяются как дациты [4, 5].

Пемзовые покровы, обнаруженные вблизи кальдеры на вулкане Горелый, по химическому составу отождествляются с пемзами у подножия вулкана Мутновский [2]. Это, по мнению наших предшественников, свидетельствует о принадлежности пемз в обоих покровах к одному извержению.

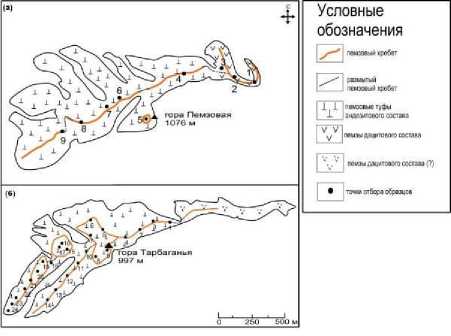

Пемзовые покровы (см. рис. 1) территориально и морфологически привязаны , скорее всего, к Мутновскому вулкану. На основе результатов дешифрирования аэрофотоснимков на участке гор Пемзовая и Тарбаганья выделяются два покрова восточно - северо - восточного простирания, располагающиеся субпараллельно и очень близко друг к другу (рис . 2).

Рис. 2. Схемы расположения пемзовых покровов в окрестностях гор Пемзовая (а) и Тарбаганья (б )

Особенностью покрова пемзовых отложений в районе горы Пемзовая является то, что его восточная часть сложена пемзами дацитового состава, западная – пемзовыми туфами андезитового состава (табл. 1). Горообразующий пемзовый покров здесь в значительной степени эродирован .

Покров горы Тарбаганья сложен пемзовыми туфами андезитового состава (табл. 1) и тоже сильно эродирован. Однако в ходе полевых исследований установлено, что и здесь, в восточной части покрова, пемзы имеют дацитовый состав. Визуально эти породы ничем не отличаются от дацитовых пемз, расположенных у подножия горы Пемзовая. Все исследованные нами пемзы представляют собой легкую, пористую породу светло-серого цвета с участками волокнистого строения (рис. 3, а).

Рис. 3. Вулканиты из пемзовых покровов: а – пемза дацитового состава, б – пемзовый туф андезитового состава

Таблица 1. Химический состав пемз и лав из районе вулканов Мутновский и Горелый, мас. %

|

№ образца |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 +FeO |

CaO |

MgO |

Na 2 O |

K 2 O |

|

1 |

67.1 |

0.74 |

14.3 |

3.04 |

2.62 |

1.09 |

4.78 |

3.12 |

|

2 |

67 |

0.73 |

14.6 |

3.08 |

2.65 |

1.13 |

4.98 |

3.09 |

|

3 |

68.4 |

0.72 |

14.4 |

2.93 |

2.45 |

1.06 |

4.79 |

3.21 |

|

4 |

61 |

0.91 |

15.8 |

4.59 |

3.61 |

1.88 |

2 |

2.43 |

|

5 |

59.9 |

0.91 |

15.2 |

4.72 |

4.43 |

2.32 |

3.53 |

2.15 |

|

6 |

60.5 |

0.87 |

15.7 |

4.45 |

4.29 |

2.03 |

2.95 |

2.29 |

|

7 |

60.5 |

0.87 |

15.7 |

4.45 |

4.29 |

2.03 |

2.95 |

2.29 |

|

8 |

61.5 |

0.88 |

15.1 |

4.69 |

4.89 |

1.72 |

2.11 |

2.55 |

|

9 |

61.3 |

0.87 |

14.6 |

4.92 |

4.66 |

2.13 |

2.48 |

2.25 |

|

Среднее |

63.02 |

0.83 |

15.04 |

4.10 |

3.77 |

1.71 |

3.40 |

2.60 |

|

СКО |

3.41 |

0.08 |

0.59 |

0.82 |

0.96 |

0.49 |

1.18 |

0.42 |

|

10 |

60.2 |

0.84 |

16.0 |

4.37 |

4.36 |

1.60 |

2.33 |

2.22 |

|

11 |

61.1 |

0.87 |

16.0 |

4.62 |

4.75 |

1.64 |

2.13 |

2.33 |

|

13 |

59.4 |

0.88 |

16.9 |

4.40 |

3.85 |

1.79 |

3.16 |

2.46 |

|

14 |

59.9 |

0.87 |

16.4 |

4.65 |

4.96 |

1.73 |

2.24 |

2.23 |

|

15 |

60.3 |

0.89 |

16.1 |

4.66 |

4.85 |

1.70 |

3.16 |

2.24 |

|

16 |

60.0 |

0.90 |

16.2 |

5.10 |

4.83 |

1.95 |

2.16 |

2.29 |

|

17 |

59.7 |

0.97 |

16.5 |

5.26 |

5.06 |

2.14 |

2.94 |

2.26 |

|

18 |

58.9 |

0.96 |

16.0 |

5.70 |

4.70 |

2.47 |

2.30 |

2.14 |

|

19 |

59.7 |

0.90 |

16.6 |

4.85 |

4.80 |

1.91 |

2.64 |

2.27 |

|

20 |

59.3 |

0.95 |

15.6 |

5.18 |

4.80 |

2.17 |

2.51 |

2.11 |

|

21 |

58.9 |

0.92 |

16.6 |

5.14 |

5.10 |

1.95 |

2.20 |

2.22 |

|

22 |

59.9 |

0.92 |

16.5 |

5.11 |

5.06 |

1.76 |

2.36 |

2.27 |

|

23 |

60.6 |

0.86 |

15.8 |

4.72 |

4.95 |

1.58 |

2.60 |

2.34 |

|

24 |

59.6 |

0.87 |

16.1 |

4.35 |

4.48 |

1.54 |

3.15 |

2.26 |

|

25 |

59.1 |

0.89 |

16.1 |

4.82 |

5.02 |

1.80 |

3.22 |

2.25 |

|

26 |

59.7 |

0.90 |

15.7 |

4.99 |

4.90 |

1.97 |

3.04 |

2.23 |

|

27 |

60.7 |

0.86 |

15.2 |

5.16 |

5.34 |

1.75 |

1.99 |

2.30 |

|

28 |

60.6 |

0.85 |

16.1 |

4.54 |

4.45 |

1.57 |

2.09 |

2.56 |

|

29 |

60.9 |

0.83 |

15.8 |

4.38 |

4.83 |

1.59 |

2.53 |

2.27 |

|

Среднее |

59.92 |

0.89 |

16.12 |

4.84 |

4.79 |

1.82 |

2.57 |

2.28 |

Окончание табл . 1

|

№ образца |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 +FeO |

CaO |

MgO |

Na 2 O |

K 2 O |

|

СКО |

0.66 |

0.04 |

0.41 |

0.37 |

0.33 |

0.24 |

0.42 |

0.10 |

|

30 |

59.6 |

1.42 |

16.11 |

7.5 |

4.13 |

2.4 |

4.5 |

2.52 |

|

31 |

59.89 |

1.37 |

16.58 |

7.34 |

4.15 |

2.79 |

4.39 |

2.48 |

|

32 |

63.88 |

0.76 |

16.45 |

4.46 |

4.78 |

1.44 |

4.7 |

2.61 |

|

33 |

64.63 |

0.97 |

16.83 |

4.53 |

3.21 |

1.47 |

4.88 |

2.56 |

|

34 |

65.33 |

0.91 |

16.36 |

4.05 |

2.95 |

1.26 |

4.91 |

3.05 |

|

35 |

66.76 |

0.6 |

15.85 |

3.33 |

0.84 |

2.41 |

5.36 |

3.46 |

|

36 |

66.39 |

0.88 |

15.16 |

4.53 |

3.68 |

1.48 |

4.92 |

2.87 |

|

37 |

63.93 |

0.96 |

14 |

4.32 |

2.66 |

1.91 |

5.24 |

3.12 |

|

38 |

64.45 |

0.96 |

15.38 |

4.47 |

2.8 |

1.72 |

4.36 |

2.84 |

|

39 |

64.83 |

1.03 |

15.63 |

5.27 |

3.13 |

1.19 |

4.75 |

3.01 |

|

40 |

65.43 |

1.06 |

15.36 |

4.78 |

2.67 |

1.69 |

4.99 |

3.56 |

|

41 |

65.61 |

0.82 |

16.15 |

4.3 |

3.57 |

1.24 |

4.71 |

2.56 |

|

42 |

65.76 |

0.78 |

16.05 |

4.12 |

3.16 |

1.39 |

5.11 |

2.76 |

|

43 |

67 |

0.93 |

13.94 |

4.68 |

3.85 |

0.67 |

5.25 |

2.79 |

|

44 |

67.6 |

1 |

15.27 |

4.53 |

2.85 |

0.91 |

4.69 |

2.69 |

|

45 |

67 |

0.54 |

13.5 |

7.06 |

2.24 |

0.87 |

4.86 |

3.46 |

|

46 |

67.44 |

0.7 |

16.23 |

3.38 |

1.87 |

0.67 |

5.42 |

3.31 |

|

47 |

57.26 |

1.13 |

16.09 |

8.93 |

5.77 |

3.38 |

4.14 |

2.05 |

|

48 |

57.39 |

1.09 |

16.89 |

7.3 |

6.75 |

2.98 |

4.12 |

2.07 |

|

49 |

58.54 |

1.2 |

15.71 |

8.13 |

6.01 |

3.2 |

3.76 |

2.11 |

|

50 |

57 |

1.3 |

16.03 |

8.47 |

6.24 |

2.87 |

3.66 |

2.49 |

|

51 |

57.02 |

1.39 |

16.83 |

8.52 |

6.6 |

3.25 |

3.58 |

2.47 |

|

52 |

57.06 |

1.18 |

16.66 |

7.99 |

6.3 |

2.72 |

3.96 |

2.73 |

|

53 |

57.2 |

1.19 |

16.14 |

8.59 |

6.1 |

3.27 |

3.44 |

2.61 |

|

54 |

57.22 |

1.21 |

16.26 |

7.8 |

6.5 |

3.15 |

3.85 |

2.65 |

|

55 |

57.31 |

1.36 |

16.03 |

8.47 |

6.47 |

2.61 |

3.62 |

2.43 |

|

56 |

57.26 |

1.12 |

16.88 |

7.81 |

6.29 |

3.43 |

4.16 |

2.08 |

|

Среднее |

62.18 |

1.038 |

15.87 |

6.10 |

4.280 |

2.09 |

4.499 |

2.72 |

|

СКО |

4.21 |

0.24 |

0.89 |

1.94 |

1.75 |

0.93 |

0.60 |

0.42 |

|

57 |

58.47 |

0.82 |

17.95 |

7.3 |

6.47 |

1.81 |

5.62 |

0.97 |

|

58 |

58.55 |

0.98 |

17.57 |

7.72 |

6.41 |

4.02 |

2.97 |

1.25 |

|

59 |

60.61 |

0.91 |

16.41 |

6.85 |

5.34 |

1.97 |

4.4 |

1.29 |

|

60 |

63 |

0.43 |

17.1 |

5.27 |

4.46 |

1.8 |

3.77 |

2.22 |

|

61 |

63.98 |

0.56 |

16.15 |

5.3 |

4.48 |

1.63 |

4 |

1.97 |

|

62 |

64.33 |

0.39 |

15.91 |

4.55 |

4.34 |

1.87 |

3.71 |

2.31 |

|

63 |

66.9 |

0.54 |

15.07 |

2.41 |

1.98 |

0.47 |

3.72 |

3.17 |

|

64 |

65.03 |

0.55 |

16.04 |

5.04 |

4.68 |

1.32 |

3.66 |

1.71 |

|

Среднее |

62.61 |

0.65 |

16.53 |

5.55 |

4.77 |

1.86 |

3.98 |

1.86 |

|

СКО |

3.09 |

0.22 |

0.951 |

1.72 |

1.42 |

1.0 |

0.77 |

0.71 |

Примечание. Данные о лавах приведены по [6]. 1 – 9 – пемзовые отложения, г. Пемзовая; 10– 29 – пемзовые отложения, г. Тарбаганья; 30– 56 – лавы на вулкане Горелом ; 57 – 64 – лавы на вулкане Мутновском

Пемзовые туфы состоят из обломков размером до 3 см лав андезитового и даци-андезитового состава и обломков размером до 1 см собственно пемз андезитового и дацитового состава. Связующая масса – мелкие обломки того же состава размером не более 1 мм (рис. 3, б ).

Петрохимические исследования пемз района гор Пемзовая и Тарбаганья показали, что их состав изменяется от андезитов до дацитов с варьированием содержание SiO 2 в пределах 57.9 – 68.4 % (табл. 1).

Для сопоставления с пемзами приведены данные по кислым комплексам пород вулканов Мутновский и Горелый .

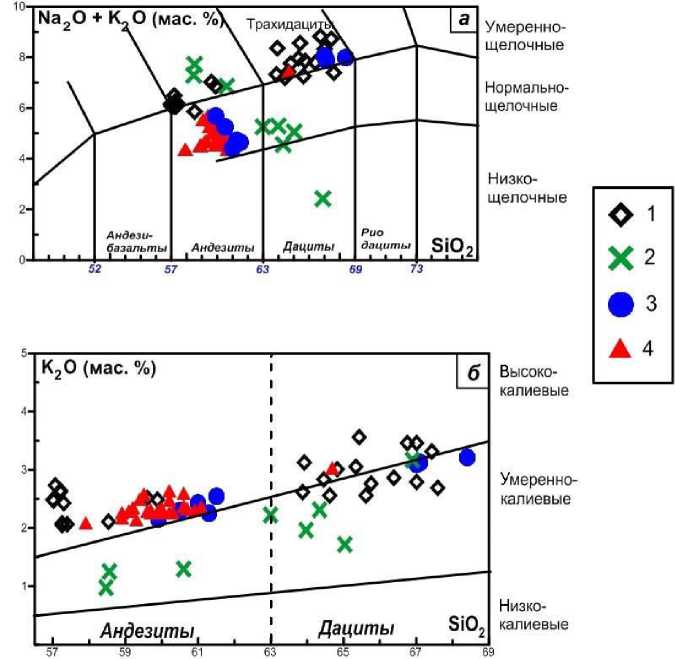

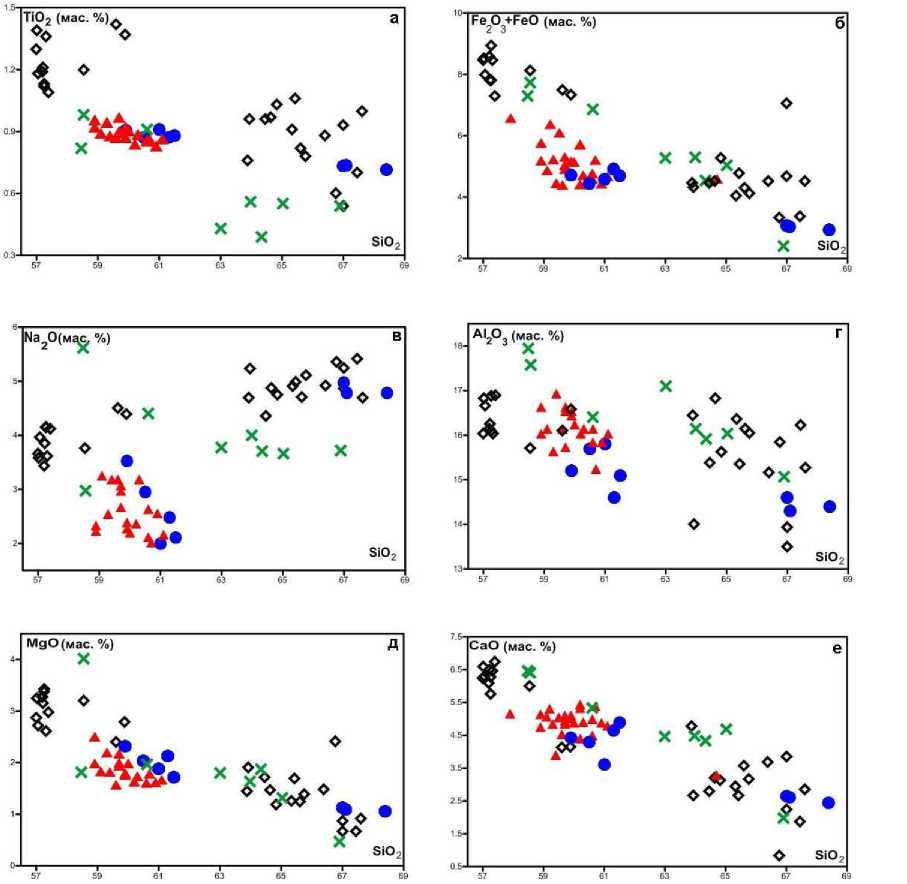

Судя по петрохимическим диаграммам (рис. 4), пемзы преимущественно отвечают нормально-щелочным высоко-калиевым андезитам, реже встречаются умеренно-высококалиевые трахидациты. Лавы на вулкане Горелый соответствуют главным образом умеренно-высоко-калиевым трахидацитам, в меньшей степени они представлены высоко-калиевыми андезитами-трахиандезитами. На Мутновском вулкане чаще встречаются низко-нормально-щелочные умеренно-калиевые дациты, несколько реже отме- чаются умеренно-калиевые трахиандези-ты.

Некоторые петрохимические особенности вулканических пемз и лав выявляются по результатам корреляционного анализа. Так, титанистость, железистость, глиноземистость, магнезиальность и известковость как пемз, так и лав закономерно снижаются по мере роста в породах содержания SiO 2 . Натриевость, напротив, с ростом кремнеземистости пород увеличивается (рис. 5). В целом вся эта картина вполне комплементируется с малоконтрастным переходом от андезитов к дацитам.

Рис. 4. Диаграммы TAS ( а ) и SiO 2 – K 2 O (б). Границы раздела областей низкой, нормальной и умеренной щелочности (б), а также границы полей калиевости (б) приведены в [1]. Условные обозначения: 1 , 2 – лавы с вулканов Горелый и Мутновский соответственно ; 3, 4 – пемзы с гор

Пемзовая и Тарбаганья соответственно

Проведенные петрохимические исследования показали, что лавы на вулканах и пемзы петрохимически различаются. Если в лавах преобладают высоко-умеренно-калиевые умеренно-щелочные дациты и трахидациты, то пемзы преимущественно сложены умеренно-щелочными высоко-калиевыми андезитами. Таким образом, на основании только петрохимических данных приписать пемзы конкретному вулка- ну – Горелому или Мутновскому – не представляется возможным. Не исключено, что пемзы и лавы в рассматриваемом случае вообще принадлежат разным фазам или стадиям извержения, что и могло повлечь за собой расхождения в пропорциях между андезитами и дацитами.

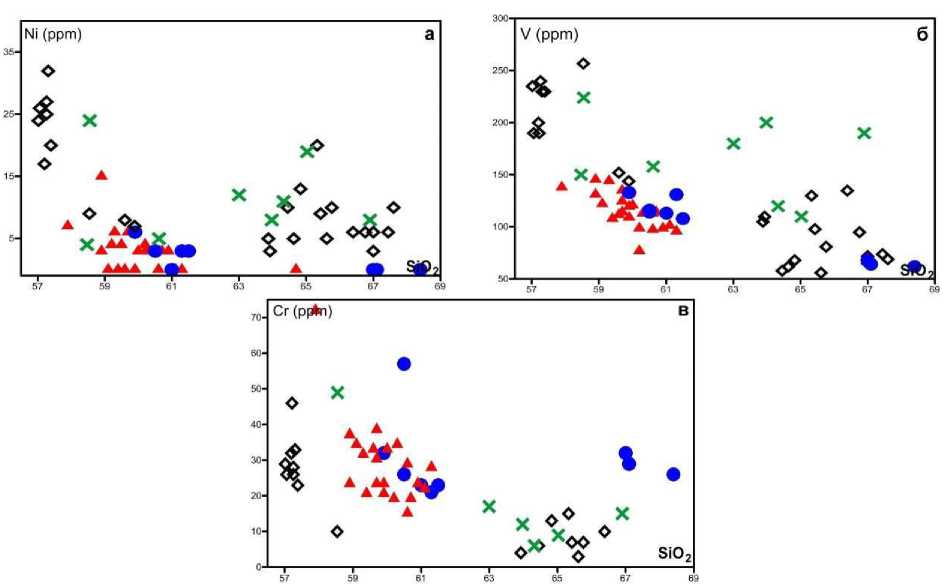

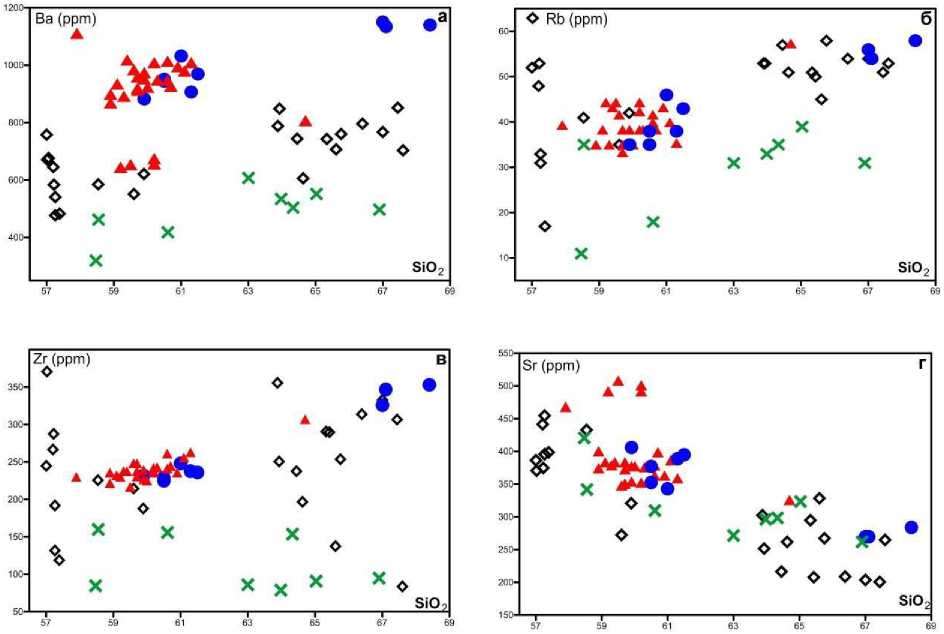

В составе исследуемых пород определено содержание семи микроэлементов (табл. 2), три из которых – Cr, Ni, V – относятся (по Ю. Г. Щербакову) к фемиче-ским гетерофилам, накапливающимся в магматитах ультамафитового и мафитово-го состава, а четыре – Sr, Ba, Nb, Zr, Rb – к сиалическим оксифилам, тяготеющим к магматитам среднего и кислого состава. Это подразделение элементов хорошо оправдывается и на примере исследуемых пород. Так, хром, никель и ванадий обратно коррелируются с содержанием в пемзах и лавах SiO2 (рис. 6), а барий, ниобий, цирконий и рубидий, напротив, прямо коррелируются с SiO2 (рис. 7). Исключение составляет стронций, который относится к оксифилам, но ведет себя в исследуемых породах как фемический гетерофил. Это можно объяснить сходством геохимического поведения стронция и гетерофилов в процессах глубинного магматизма.

Рис. 5. Корреляции важнейших породообразующих компонентов с содержанием SiO 2 в вулканических пемзах и лавах. Условные обозначения см. на рис. 4

Для сравнительного анализа исследуемых пород по геохимическим свойствам мы использовали кларки по А. П. Виноградову для магматитов среднего (условно – диориты) и кислого (условно – гра-нитоиды) состава. Проведенный анализ показал следующее.

Пемзы по сравнению с лавами несколько обогащены Cr, Nb, Ba, но обеднены Ni. По содержанию V, Sr, Zr, Rb пемзы и лавы примерно одинаковы. Хромом пемзы и в несколько большей степени лавы обеднены относительно диоритов. По сравнению с гранитоидами пемзы хромом обогащены, а лавы обеднены. Никелем пемзы и в меньшей степени лавы обеднены относительно диоритов. По сравнению с гранитоидами пемзы обеднены, а лавы, напротив, обогащены никелем. Ванадием пемзы и лавы обогащены как относительно диоритов, так и гранитоидов. По содержанию стронция пемзы и лавы примерно отвечают диоритам, но преобладают над гранитоидами. По ниобию пемзы и в несколько большей степени лавы уступают как диоритам, так и гранитоидам. Содержание циркония в пемзах находится примерно на уровне диоритов, но превышает таковое в гранитоидах. Относительно диоритов лавы обеднены цирконием, а относительно гранитоидов несколько обогащены в случае вулкана Горелый и существенно обеднены в случае вулкана Мутновский.

Таблица 2. Содержание микроэлементов в пемзах и лавах, г/т [6]

|

Район отбора проб |

№ образца |

V |

Cr |

Ni |

Rb |

Sr |

Zr |

Nb |

Ba |

|

03 о со 2 с л л о |

1 |

64 |

29 |

0 |

54 |

270 |

347 |

12 |

1135 |

|

2 |

68 |

32 |

0 |

56 |

270 |

326 |

10 |

1151 |

|

|

3 |

62 |

26 |

0 |

58 |

284 |

353 |

12 |

1141 |

|

|

4 |

113 |

23 |

0 |

46 |

343 |

248 |

6 |

1033 |

|

|

5 |

133 |

32 |

6 |

35 |

406 |

232 |

10 |

883 |

|

|

6 |

116 |

26 |

3 |

35 |

377 |

229 |

10 |

951 |

|

|

7 |

114 |

57 |

3 |

38 |

353 |

225 |

6 |

945 |

|

|

8 |

108 |

23 |

3 |

43 |

395 |

236 |

8 |

970 |

|

|

9 |

131 |

21 |

3 |

38 |

389 |

238 |

10 |

907 |

|

|

Среднее |

101 |

30 |

2 |

45 |

343 |

270 |

9 |

1012 |

|

|

СКО |

28 |

11 |

2 |

9 |

55 |

55 |

2 |

105 |

|

|

W л л о |

10 |

77 |

72 |

4 |

42 |

499 |

234 |

12 |

675 |

|

11 |

138 |

28 |

4 |

44 |

490 |

228 |

10 |

645 |

|

|

12 |

96 |

19 |

0 |

57 |

324 |

305 |

10 |

808 |

|

|

13 |

99 |

22 |

4 |

44 |

490 |

240 |

14 |

657 |

|

|

14 |

101 |

21 |

7 |

39 |

466 |

228 |

12 |

1112 |

|

|

15 |

108 |

23 |

4 |

44 |

506 |

215 |

10 |

654 |

|

|

16 |

109 |

35 |

0 |

35 |

357 |

261 |

10 |

1010 |

|

|

17 |

113 |

33 |

3 |

38 |

350 |

236 |

6 |

1010 |

|

|

18 |

121 |

30 |

0 |

40 |

384 |

254 |

10 |

980 |

|

|

19 |

135 |

37 |

0 |

43 |

381 |

236 |

8 |

1019 |

|

|

20 |

146 |

23 |

0 |

35 |

352 |

225 |

10 |

975 |

|

|

21 |

114 |

32 |

3 |

38 |

374 |

241 |

8 |

950 |

|

|

22 |

144 |

23 |

3 |

35 |

375 |

223 |

6 |

923 |

|

|

23 |

131 |

21 |

6 |

33 |

349 |

229 |

8 |

913 |

|

|

24 |

120 |

29 |

15 |

35 |

398 |

234 |

10 |

869 |

|

|

25 |

113 |

33 |

6 |

35 |

370 |

247 |

6 |

960 |

|

|

26 |

112 |

35 |

6 |

35 |

377 |

236 |

8 |

892 |

Окончание табл . 2

|

Район отбора проб |

№ образца |

V |

Cr |

Ni |

Rb |

Sr |

Zr |

Nb |

Ba |

|

27 |

122 |

39 |

3 |

35 |

372 |

220 |

6 |

900 |

|

|

28 |

125 |

19 |

0 |

38 |

375 |

238 |

8 |

953 |

|

|

29 |

114 |

15 |

0 |

40 |

361 |

239 |

6 |

948 |

|

|

30 |

98 |

23 |

0 |

41 |

346 |

247 |

8 |

985 |

|

|

31 |

99 |

0 |

0 |

38 |

381 |

230 |

8 |

935 |

|

|

Среднее |

115 |

28 |

3 |

39 |

394 |

238 |

9 |

899 |

|

|

СКО |

17 |

13 |

4 |

5 |

56 |

18 |

2 |

131 |

|

|

ж л о и л И И |

32 |

152 |

15 |

8 |

35 |

273 |

215 |

7 |

552 |

|

33 |

144 |

10 |

7 |

42 |

321 |

188 |

5 |

622 |

|

|

34 |

105 |

4 |

5 |

53 |

303 |

356 |

9 |

789 |

|

|

35 |

62 |

6 |

5 |

51 |

262 |

197 |

6 |

607 |

|

|

36 |

130 |

13 |

20 |

51 |

295 |

291 |

9 |

744 |

|

|

37 |

95 |

7 |

6 |

54 |

209 |

314 |

11 |

797 |

|

|

38 |

135 |

3 |

6 |

53 |

252 |

251 |

7 |

849 |

|

|

39 |

110 |

7 |

3 |

57 |

217 |

238 |

5 |

745 |

|

|

40 |

58 |

28 |

10 |

50 |

208 |

290 |

11 |

708 |

|

|

41 |

68 |

23 |

13 |

45 |

329 |

138 |

9 |

761 |

|

|

42 |

98 |

10 |

9 |

58 |

268 |

254 |

4 |

704 |

|

|

43 |

56 |

29 |

5 |

53 |

265 |

84 |

3 |

768 |

|

|

44 |

81 |

26 |

10 |

54 |

204 |

333 |

6 |

853 |

|

|

45 |

65 |

32 |

3 |

51 |

201 |

307 |

9 |

478 |

|

|

46 |

69 |

46 |

10 |

31 |

396 |

132 |

н.а. * |

484 |

|

|

47 |

72 |

33 |

6 |

17 |

399 |

119 |

н.а. |

586 |

|

|

48 |

74 |

26 |

6 |

41 |

433 |

226 |

н.а. |

759 |

|

|

49 |

240 |

н.а. |

27 |

52 |

387 |

245 |

н.а. |

672 |

|

|

50 |

230 |

н.а. |

20 |

63 |

371 |

371 |

н.а. |

678 |

|

|

51 |

257 |

н.а. |

9 |

48 |

442 |

267 |

н.а. |

646 |

|

|

52 |

235 |

н.а. |

24 |

53 |

375 |

288 |

н.а. |

585 |

|

|

53 |

190 |

н.а. |

26 |

33 |

455 |

192 |

н.а. |

542 |

|

|

54 |

200 |

н.а. |

17 |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

|

|

55 |

190 |

н.а. |

32 |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

|

|

56 |

230 |

н.а. |

25 |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

н.а. |

|

|

Среднее |

134 |

19 |

12 |

48 |

312 |

241 |

7 |

679 |

|

|

СКО |

68 |

13 |

9 |

11 |

84 |

78 |

3 |

111 |

|

|

ж к 03 о S' И |

57 |

150 |

49 |

4 |

11 |

421 |

85 |

4 |

320 |

|

58 |

224 |

17 |

24 |

35 |

342 |

160 |

4 |

463 |

|

|

59 |

158 |

12 |

5 |

18 |

310 |

156 |

2 |

419 |

|

|

60 |

180 |

6 |

12 |

31 |

272 |

86 |

н.а. |

608 |

|

|

61 |

200 |

15 |

8 |

33 |

297 |

79 |

н.а. |

535 |

|

|

62 |

120 |

9 |

11 |

35 |

299 |

154 |

н.а. |

504 |

|

|

63 |

190 |

н.а. |

8 |

31 |

262 |

95 |

н.а. |

498 |

|

|

64 |

110 |

н.а. |

19 |

39 |

324 |

91 |

н.а. |

552 |

|

|

Среднее |

165 |

18 |

11 |

29 |

316 |

113 |

3 |

487 |

|

|

СКО |

39 |

16 |

7 |

10 |

50 |

36 |

1 |

88 |

Примечание. Данные о лавах приведены по [6]. 1 – 9 – пемзовые отложения, гора Пемзовая; 10– 31 – пемзовые отложения, гора Тарбаганья; 32– 56 – лавы, вулкан Горелый; 57– 64 – лавы, вулкан Мутновский; «н. а.»– не анализировалось .

Рис. 6. Корреляция содержаний фемических гетерофилов с составом лав и пемз. Условные обозначения см. на рис. 4

Рис. 7. Корреляция содержаний оксифилов с составом лав и пемз. Условные обозначения см. на рис. 4

Для пемз устанавливается обогащение барием относительно диоритов и грани-тоидов, а для лав – примерное соответствие диоритам и обеднение по сравнению с гранитоидами. Наконец, и пемзы, и лавы обеднены рубидием относительно диоритов и особенно гранитоидов.

Таким образом, проведенный анализ показал, что исследованные породы по геохимическим свойствам близки между собой внутри групп пемз и лав, но имеют явные и достаточно сильные межгрупповые различия, не совпадая по тенденциям обогащения/обеднения большинством микроэлементов – Cr, Ni, V, Sr, Ba . Лишь по характеру поведения Nb и Zr пемзы и лавы более или менее сопоставимы. Следует отметить, что некоторые из выявленных геохимических тенденций выглядят необычно.

Например, таковой представляется тенденция к обогащению фемическим гетерофилом – никелем относительно гра-нитоидов не преимущественно андезитовых пемз, а лав, характеризующихся преимущественно дацитовым составом. С другой стороны, обогащение сиалически-ми оксифилами – барием и цирконием – по сравнению с гранитоидами устанавливается в не более кислых по составу ла-вах, а в более основных по составу пемзах .

В целом же можно констатировать, что пемзы и лавы по геохимическим свойствам, как и по петрохимическим, не обнаруживают отчетливой когерентности.

Проведенные исследования показали , что морфологически пемзовые покровы района гор Пемзовая и Тарбаганья привязаны к северо - западному подножию вулкана Мутновский, имеют восточно северо - восточное простирание и не обнаруживают морфологической связи с вулканом Горелый.

Пемзовые покровы сложены преимущественно нормально-щелочными высо-кокалиевыми андезитами с примесью умеренно-высококалиевых трахидацитов. В отличие от пемз лавы на вулканах Горелый и Мутновский отвечают главным образом умеренно-высококалиевым трахи-дацитам.

По геохимическим свойствам исследованные породы близки между собой внутри групп пемз и лав, но имеют явные и достаточно сильные межгрупповые различия, не совпадая по тенденциям относительного обогащения/обеднения хромом, никелем, ванадием, стронцием, барием.

Обобщение полученных данных приводит к выводу о том, что приписать исследованные нами пемзы конкретному вулкану – Горелому или Мутновскому – пока не представляется возможным. Не исключено, что исследованные нами пемзы и лавы вообще относятся к разным фазам или стадиям извержения . Это и могло обусловить их некогерентность как по петрохимическим, так и геохимическим свойствам.

Исследования были проведены по программе научно - исследовательских работ, выполняемых в Камчатском государственном университете им . Витуса Беринга в рамках государственного заказа 2012 г . (регистрационный номер НИР: 5.3799.2011).

Список литературы К вопросу о генезисе пемзовых отложений района гор Тарбаганья и Пемзовая на Камчатке

- Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 200 с.

- Плечоеа А. А., Портнягин М. В., Пономарева В. В. и др. Петрохимическая характеристика пемз вулканического центра Горелый (Камчатка) как основа для их корреляции с тефрой из колонок северозападной Пацифики//Материалы XX Международной научной конференции (школы) по морской геологии. Т. 1. М.: Изд-во «ГЕОС», 2013. С. 249-253.

- Маренина Т. Ю. Геолого-петрографический очерк Мутновского вулкана//Труды лаборатории вулканологии. Петропавловск-Камчатский, 1956. Вып. 12. С. 3-52.

- Селянгин О. Б. К вулканам Мутновский и Горелый: Вулканологический и туристический путеводитель. Петропавловск-Камчатский: Изд-во «Новая Книга», 2009. 108 с.

- Селянгин О. Б. Новое о вулкане Мутновском: строение, развитие, прогноз//Вулканология и сейсмология. 1993. № 1. С. 17-35.

- Чащин А. А, Мартынов Ю. А. Петрология пород вулканов Горелый и Мутновский (Южная Камчатка). Владивосток: Изд-во «Дальнаука», 2011. 270 с.

- Шарапов В. К, Симбирев И. Б., Третьяков Г. А. и др. Магматизм и гидротермальные системы Мутновского блока Южной Камчатки. Новосибирск: Изд-во «Наука», 1979. 152 с.