К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции Шалаболинской писаницы, Красноярский край)

Автор: Зоткина Л.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные сложности, связанные с определением стратиграфии многослойных композиций в наскальном искусстве. Актуальность этой научной проблемы заключается в том, что перекрывания одного петроглифа другим или несколькими могут давать очень важную информацию об относительной хронологии не только отдельных изображений, но и целых пластов. Аргументированно судить о последовательности выполнения рисунков, перекрывающих друг друга, можно лишь на основе надежной доказательной базы. В настоящей статье разобраны существующие приемы изучения стратиграфии палимпсестов в наскальном искусстве, а также предложен новый подход, сочетающий применение трехмерной визуализации высокого разрешения на макроуровне и трасологического анализа. Исследуются характеристики пикетажа в зонах изображений, не участвующих в перекрывании (нейтральные), и в области пересечений. Сравнение этих фрагментов поверхности пикетажа позволяет установить, какие трасологически значимые признаки характерны для участков перекрывания, что указывает на последовательность создания изображений, составляющих палимпсест. Предлагаемый в статье подход проиллюстрирован примером исследования одного из палимпсестов Шалаболинской писаницы (Красноярский край). Установлено, что изображения, относящиеся к различным стилистическим традициям, находятся в сложной стратиграфической связи. Выявлена последовательность создания трех основных фигур (медведя, быка и лося), составляющих эту многослойную композицию. Результаты анализа не доказывают принадлежность данных петроглифов к далеким друг от друга хронологическим периодам, однако несут новую информацию, актуальную для дискуссии о возрасте минусинского и ангарского изобразительных пластов на территории Минусинской котловины.

Наскальное искусство, петроглифы, палимпсест, трасология, фотограмметрия, шалаболинская писаница, красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/145145943

IDR: 145145943 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.093-102

Текст научной статьи К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции Шалаболинской писаницы, Красноярский край)

Проблема палимпсестов в петроглифоведении является одной из самых сложных, т.к. при одинаковой интенсивности пустынного загара изображений, накладывающихся друг на друга, нелегко определить последовательность их создания. В то же время исследование некоторых палимпсестов позволяет уточнить относительную хронологию не только отдельных фигур, принадлежащих к различным изобразительным традициям, но и целых культурно-хронологических пластов. Исследователям не раз удавалось зафиксировать такие уникальные ситуации, где детальное изучение давало качественно новую информацию о возрасте изображений, имеющих характерные черты того или иного стиля [Подольский, 1973, с. 269–270, рис. 4; Кубарев, 1988, с. 141–142; 2013, с. 24; Молодин, Черемисин, 2002; Новоженов, 2002, с. 27, 36, 37; Сове-това, 2005, с. 18–20, рис. 4, 5; Молодин, Ефремова, 2010, с. 166; Ковалева, 2011, с. 31; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., Пахунов, 2016, с. 523, 527]. В некоторых случаях, напротив, удается установить принадлежность петроглифов, выполненных разными авторами, к одной изобразительной традиции [Молодин, Ефремова, 2010, с. 167–168; Миклашевич, 2012, с. 182], иногда прослеживается тенденция намеренного перекрывания одних изображений другими в рамках семантически цельных композиций [Craig, 2009, p. 284–285]. Все эти наблюдения дают основания для дальнейших интерпретаций. Именно поэтому так важно аргументированно доказывать последовательность создания петроглифов, составляющих палимпсесты. Иногда много слойные композиции позволяют про следить даже такие тонкие нюансы, как смена идеологических или религиозных представлений в пределах генетически связанных или совершенно различных изобразительных традиций [Nash, 2012; Женест, 2017, с. 35].

Изучению палимпсестов в специальной литературе уделено довольно много внимания. В 70-х гг. ХХ в. А.Д. Столяром и Ю.А. Савватеевым был предложен метод «топографической раскладки», который предполагает выявление последовательности создания петроглифов и заполнения свободного пространства плоскостей [1976; Столяр, 1977, с. 25–34, 34–36]. Исследователи исходили из предположения о том, что первыми создавались самые крупные изображения, однако это впоследствии не подтвердило сь [Лоба- нова, 2007]. В.Д. Кубарев при изучении палимпсестов на каракольских материалах обращал внимание на ориентацию изображений относительно друг друга и положение плит in situ [1988, с. 94]. Этот аргумент был одним из самых весомых для установления факта переиспользования плит с уже имеющимися на них петроглифами, которые в погребениях оказались перевернутыми. Оба подхода к рассмотрению многослойных композиций в наскальном искусстве можно охарактеризовать как косвенные, т.к. аргументация сосредоточена не столько на участках пересечений изображений, сколько на контексте обнаружения палимпсестов. К сожалению, не во всех случаях можно опираться исключительно на этот аспект.

Иногда исследователи считают главным критерием стратиграфического анализа глубину пикетажа петроглифов. Согласно этой логике, более позднее изображение должно быть глубже, что не совсем соответствует действительности, ведь скальная корка, в пределах которой обычно выполняется пикетаж, имеет определенные ограничения по толщине. Поэтому после того как корка была пробита до основного субстрата, дальнейшая обработка на таком участке становится весьма затруднительной. Эксперименты показывают, что если пикетаж первоначального изображения уже полностью нарушил хрупкий поверхностный слой, то сделать следующий петроглиф глубже в зоне пересечения невозможно.

Довольно часто в специальной литературе встречаются лишь упоминания палимпсестов, по которым невозможно получить представление о критериях анализа, аргументах в пользу точки зрения авторов на стратиграфию в каждом конкретном случае. Чаще всего это связано с иной направленностью большинства публикаций (каталогизация, обобщающие работы и т.д.) [Лобанова, 2014, с. 33]. Специализированных исследований (посвященных конкретным случаям палимпсестов), аргументированно обосновывающих стратиграфическую последовательность таких композиций, крайне мало [Лобанова, 2007, с. 129]. Иногда очередность нанесения наскальных изображений определяется «на глаз». Даже если это глаз специалиста с многолетним опытом, нельзя не учитывать разное восприятие петроглифов при смене освещения, а также принципиальную субъективность человеческого восприятия.

Потрясающих результатов удалось добиться специалистам при изучении сложнейших палимпсестов на знаменитом памятнике Фаризео (долина р. Коа, Португалия) благодаря применению комплексного подхода к исследованию: геоморфологического анализа плоскостей с петроглифами в хронологической динамике и соотнесения фигуративных элементов с изменчивостью скальной поверхности в результате отслоений [Aubry, Santos, Luis, 2014]. Это позволило исследователям определить последовательность создания многослойной композиции и отнести разные группы петроглифов к различным периодам позднего палеолита [Ibid., fig. 5].

Я.А. Шер указывает на возможности уточнения данных о палимпсестах на основе изучения плотности пустынного загара и характеристик следов инструмента [1980, с. 172–173]. В некоторых случаях легко заметить, что степень патинизации разных петроглифов, составляющих многослойные композиции, не одинакова. Например, на памятнике Бага-Ойгур I (Монгольский Алтай), очевидно, схематичное изображение козла перекрывает группу из двух обращенных друг к другу зооморфных фигур, похожих на мамонтов [Черемисин и др., 2018, рис. 4]. Вывод о том, что первое является значительно более поздним, связан с гораздо меньшей степенью его загара по сравнению со вторым. Однако на формирование пустынного загара влияет масса факторов, и в тех случаях, когда степень его интенсивности примерно одинакова для всех элементов многослойной композиции, практически невозможно выделить более ранние и более поздние петроглифы.

Идея Я.А. Шера о сопоставлении характера следов инструмента, образующих пересекающиеся изображения [1980, с. 172–173], представляется очень перспективной. К тому же современные оборудование и методы фиксации значительно расширили возможности их исследования и сравнения. В настоящей статье предлагается один из способов изучения палимпсестов на основе трасологического анализа таких следов и бесконтактной фиксации – трехмерной визуализации в технике фотограмметрии.

Методика и оборудование

Предлагаемый подход к изучению многослойных композиций основан на анализе пикетажа в области пересечений изображений и сопоставлении комплекса трасологических признаков таких участков с наиболее типичными зонами выбивки каждого петроглифа, участвующего в палимпсесте. Этот довольно простой принцип позволяет выявить основные характеристики каждого изображения и определить, какие из них преобладают в области пересечений. Присутствие на данном участке признаков, свойственных пикетажу одного изображения, и отсутствие характеристик другого указывают на перекрывание первым второго.

Подход основан на классических принципах трасологического анализа петроглифов, выполненных в технике пикетажа [Гиря, Дэвлет Е.Г., 2010, 2012]. В качестве вспомогательного инструмента, позволяющего объективизировать наблюдения в ходе трасологического исследования, выступает трехмерная визуализация высокого разрешения на макроуровне. Реконструкция следов пикетажа осуществлялась посредством облачной фотограмметрии. Для получения высокоточных 3D-моделей (более 1 млн точек на площадь 3–5 см2) использовалась полноматричная камера Nikon D750 с макрообъективом AF-S MICRO Nikkor 62 mm и кольцевой вспышкой, обеспечивающей равномерную максимальную освещенность объекта.

Анализ характеристик выбивки в плане осуществлялся с помощью портативного микроскопа с увеличением ×20 (Nikon 11470 NS). Для получения данных об особенностях следов пикетажа в профиле анализировались трехмерные модели трасологически значимых участков. Для анализа метрических параметров выбоин в плане и профиле, а также морфологических характеристик следов пикетажа (на основе 3D-моделей) использовались различные аналитические инструменты: MeshLab, Blender, Geomagic Studio.

Для фиксации наскальных изображений в различных масштабах (от общего вида плоскости до деталей петроглифов площадью в 1 см и менее) применялся фотоаппарат Nikon D750 с разными объективами (AF-S Nikkor 14-24 mm, AF-S MICRO Nikkor 105 mm, AF-S MICRO Nikkor 62 mm). Макросъемка проводилась фотоаппаратом Canon EOS D1000 с объективом Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM с макрокольцами, а также со штативом и макрорельсами.

Для обобщения полученных данных была выполнена прорисовка палимпсеста (в полевых условиях) при помощи микроскопа (Nikon NS 111470, ×20), что подразумевает топографию следов, образующих изображения. Позже эта прорисовка была уточнена и дополнена на основе ортофотографии с трехмерной модели плоскости. Такое документирование позволяет не просто получить стратиграфию отдельных трасологически значимых участков, а представить всю картину целиком.

Анализ палимпсеста

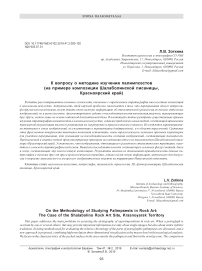

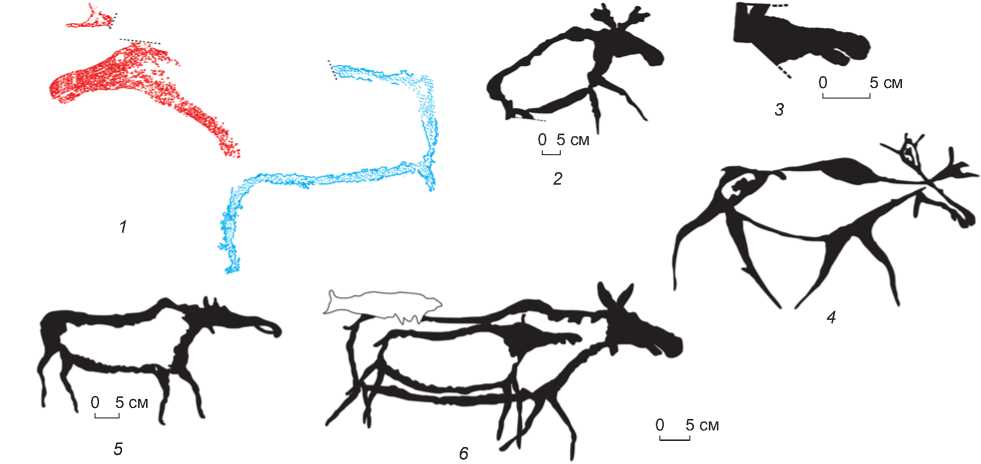

Для апробации вышеописанного подхода был выбран один из самых интересных палимпсестов, в который входят три изображения, очень выразительные с точки зрения стилистики (рис. 1). Он находится на плоскости № 22 участка 4 [Учетная карта…, 2010, табл. 128, 1, 129, 1 ] (или на камне № 14 по: [Пяткин, Мартынов, 1985, с. 30, рис. 29]) Шалаболинской писаницы, расположенной в Курагинском р-не Красноярского края,

Рис. 1. Плоскость с палимпсестом.

1 – микалентная копия наскальных изображений (Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета, № 38/14; автор В.Ф. Капелько); 2 – рассматриваемый фрагмент трехмерной модели плоскости с палимпсестом.

a – изображение медведя, б – быка, в – лося.

в 0,6 км к юго-востоку от д. Ильинки на правом берегу р. Тубы (приток Енисея), напротив с. Тесь [Вяткина, 1949; Пяткин, Мартынов, 1985; Учетная карта…, 2010, с. 2, табл. 1, 2]. Строго говоря, этот палимпсест состоит из восьми выбитых петроглифов. Однако только три изображения (медведя, быка и лося) имеют точки пересечения между собой (рис. 1, 2). Остальные можно отнести к периферии, т.к. они соприкасаются только с каким-либо одним из этих трех.

Вышеупомянутая много слойная композиция была не раз скопирована контактным и бесконтактным способами, изучалась разными исследователями и опубликована [Пяткин, Мартынов, 1985, с. 160, табл. 14, 8 ; с. 178, табл. 32, 3 ].

№

50 cм

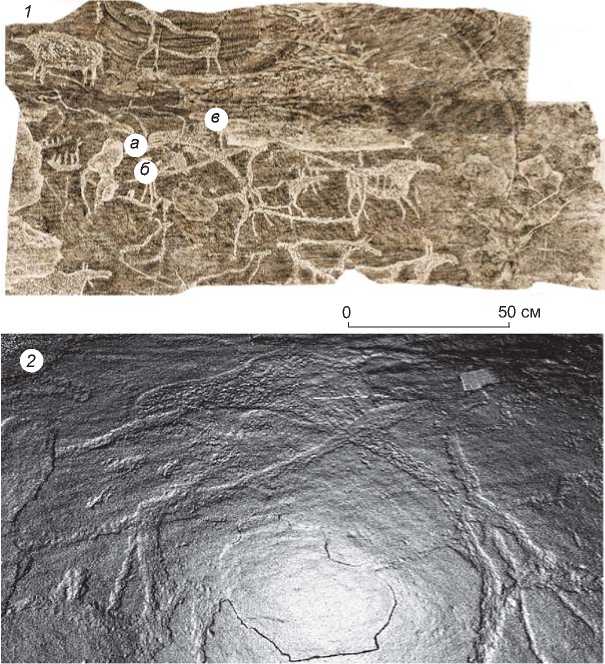

Рис. 2. Прорисовка палимпсеста, выполненная при помощи микроскопа с увеличением ×20 и дополненная по ортофотографии с 3D-модели плоскости.

Б.Н. Пяткин и А.И. Мартынов описывают такую стратиграфическую последовательность этого палимпсеста: «…часть морды и передние ноги его (медведя. – Л.З. ) перекрывают изображение быка, выполненного контурно, головой вправо» [Там же, с. 31]. Однако на прорисовке [Там же, с. 178, табл. 32, 3 ] видно, что изображение быка перекрывает остальные, а медведя – самое раннее.

Плоскость с рассматриваемой многослойной композицией расположена более чем в 2 м над современным уровнем дневной поверхности. Поэтому в ходе полевых сезонов 2017 и 2018 гг. для ее изучения сооружались специальные подмостки, которые каждый раз по окончании работ разбирались, чтобы ограничить доступ к ней туристов. Следует отметить плачевное состояние этого уникального панно. Практически по всей плоскости при простукивании фиксируется отслоение скальной корки. Наблюдаются и довольно обширные ее утраты, в т.ч. на изображениях палимпсеста: окончание туловища медведя, живот и частично голова быка, рога и частично спина лося (рис. 2).

Трасологический анализ петроглифов палимпсеста дал следующие результаты. Изображение медведя можно разделить на зоны плотного, поверхностного (контур головы) и более глубокого (контур туловища), и относительно редкого (заполнение головы) пикетажа (рис. 3, 1 ). Для первого участка характерны очень мелкие следы, в целом небольшой глубины, крайне редко читаемые, внешний контур очень ровный, но все же прослеживаются некоторые очертания выбоин – поверхность не пришлифована (рис. 3, a, б ). Здесь имела место легкая прямая выбивка в зоне заполнения и опосредованная по контуру. Материал орудия установить не представляется возможным из-за плотности пикетажа. На втором участке выбивка менее плотная, примерно от середины головы резко более рельефная. Лунки довольно хорошо читаются, более глубокие, примерно одинаковых размеров в плане, от подтреугольных, подокруглых до волнистых очертаний. Прослеживаются цепочки плотно прилегающих друг к другу выбоин (рис. 3, в ). Кроме того, линии довольно широкие (на некоторых участках более 1 см), по контуру фиксируется много выступающих за его пределы следов. На этом основании можно сделать вывод о прямом пикетаже каменным орудием. Стилистически это изображение выглядит довольно однородным, поэтому вряд ли голова и туловище медведя были выполнены в разное время. Различия пикетажа на этих двух участках обусловлены скорее использо-

Рис. 3. Изображения медведя.

1 – прорисовка рассматриваемого изображения и фрагменты 3D-модели: a, б – голова медведя, в – спина; 2 – 5 – аналогии: 2, 4 – Шалаболино; 3 – Теп-сей I; 5 – Оглахты VI (по:[Зоткина, Миклашевич, 2016]).

ванием разных технических приемов, чем применением разных орудий.

Изображение быка (рис. 4, 1 ) обнаруживает довольно однородную выбивку с характерными для каменного орудия признаками: ярко выраженные следы продолговатой формы с рваными, неровными краями (рис. 4, б, в ). На некоторых участках (например, задние ноги, хвост) выбоины особенно крупные, грубых очертаний, подтреугольной и близкой к ней формы в плане (рис. 4, г ). Линии очень широкие, иногда состоят из двух параллельных полос пикетажа (спина и горб). Их границы в большинстве случаев нерегулярные, много выступающих отдельных выбоин, особенно по внутреннему контуру. В целом, несмотря на большую плотность, выбивка более глубокая, по сравнению с изображением медведя. Судя по всему, фигура быка выполнена в технике прямого пикетажа каменным орудием. На спине очень ярко выражены следы пришлифовки (линейная сглаженность) поверх выбитого рельефа (рис. 4, a ). Из-за этого некоторые

Рис. 4. Изображения быка.

1 - прорисовка рассматриваемого изображения и фрагменты 3П-модели: a - спина и горб быка, б, в - живот, г - хвост; 2-5 - аналогии на Шалаболинской писанице (по: [Пяткин, Мартынов, 1985]).

характеристики лунок пикетажа не читаются, хотя на периферии все же хорошо прослеживаются следы выбивки. Контуры нижней губы, а также внешние контуры горба и начала спины быка абсолютно ровные. Возможно, пришлифовка была направлена именно на выравнивание границ пикетажа.

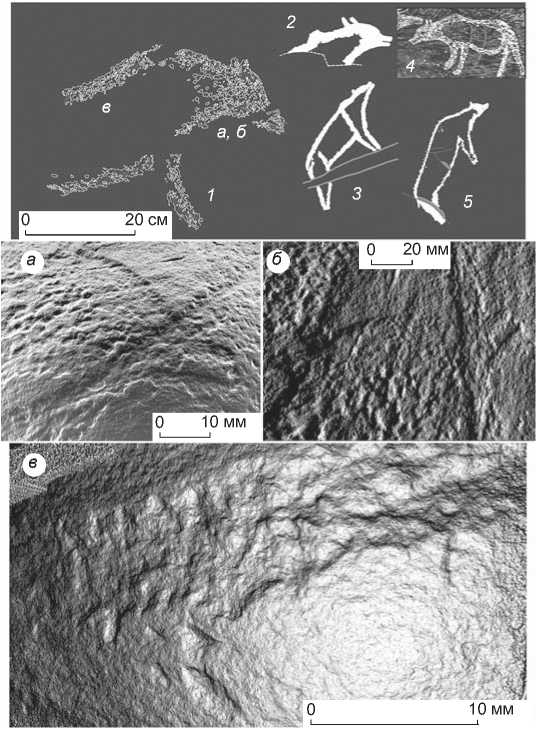

Изображение лося выполнено в особой технологической манере (рис. 5). По контуру морды рельеф сильно нивелирован за счет большой плотности пикетажа, выступающих за этот контур выбоин не зафиксировано (рис. 5, ж). Проработка рога идентична манере исполнения головы и глаза (рис. 5, в, г). Внешняя граница пикетажа выглядит очень четкой, из-за чего следы не всегда хорошо читаются. Но внутреннее заполнение более разреженное, особенно в области шеи (рис. 5, а, б). Это позволяет хорошо проследить стратегию выполнения изображения: по контуру, особенно внешнему, рядами параллельно выстраива- ются выбоины опосредованного пикетажа, т.к. следы располагаются ровными цепочками, практически без отклонений, одинаковые по размерам, примерно с одинаковым отступом (рис. 5, а, б, ж). Читается почти каждая выбоина. По внутреннему контуру они располагаются менее ровно (рис. 5, а). Возможно, так художник намечал будущие границы более плотной выбивки. Очертания изображения сначала обозначены опосредованным пикетажем широкими линиями, а затем уже проработаны прямой выбивкой. Очертания выбоин в области редкого заполнения от продолговатых, подтреугольных до подокруглых и подквадратных (рис. 5). В области морды они крупнее, чем в районе шеи. Встречаются очень характерные рваные и волнистые края лунок пикетажа, аморфные контуры (рис. 5, в, г, ж). Нестабильность характеристик указывает на применение каменного орудия, возможно несколько раз подновленного, или даже на использование разных инструментов.

Вышеописанные характерные выбоины не распространяются дальше шеи. Те контуры, которые можно считать туловищем лося, очень сильно отличаются от изображения головы и шеи с точки зрения технических приемов и характеристик следов. Выбоины очень крупные, стабильной формы практически на всех участках, очень глубокие (гораздо глубже тех, которые формируют изображение головы и шеи), округлые и каплевидные, с ровными краями (см. рис. 5, д, е), что указывает скорее на применение массивного металлического инструмента. При этом фиксируется большое количество выбоин, выступающих за контуры пикетажа, которые в целом не стабильны, что совершенно не похоже на предыдущий участок. Следы хорошо читаются только в области передней ноги, линии туловища сильно повреждены десквамацией, характеристики выбоин отмечаются только по контурам пикетажа, а сами линии внутри представляют собой глубокие выветренные желобки. Тем не менее очевидно, что характер выбивки по всему туловищу такой же, как в области передней ноги.

На основании ярко выраженных различий можно предположить, что первоначально изображение лося было парциальным, контуры туловища добавлены позднее. На это указывают гораздо более грубые следы, в целом менее аккуратная выбивка и совершенно иная стилистика. Вряд ли туловище было создано ранее, а затем к нему добавлено изображение головы лося.

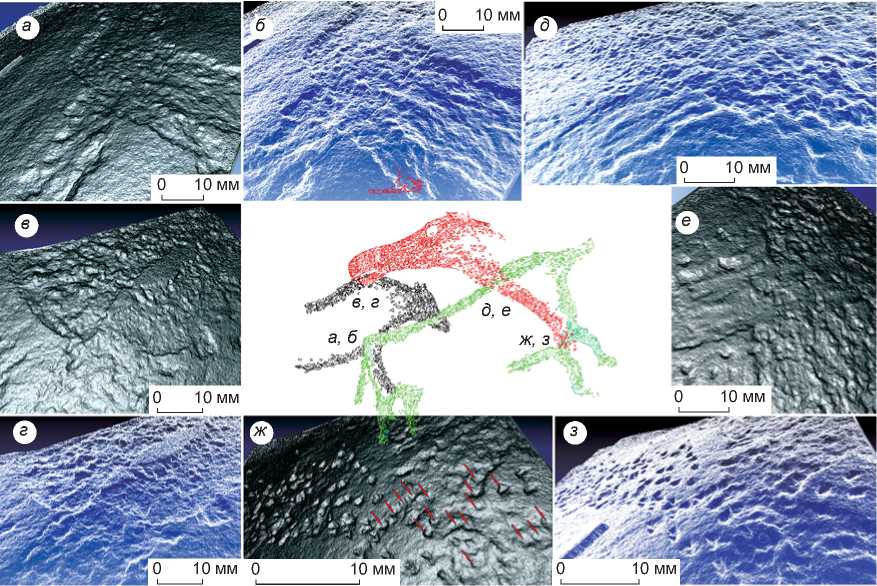

в

д

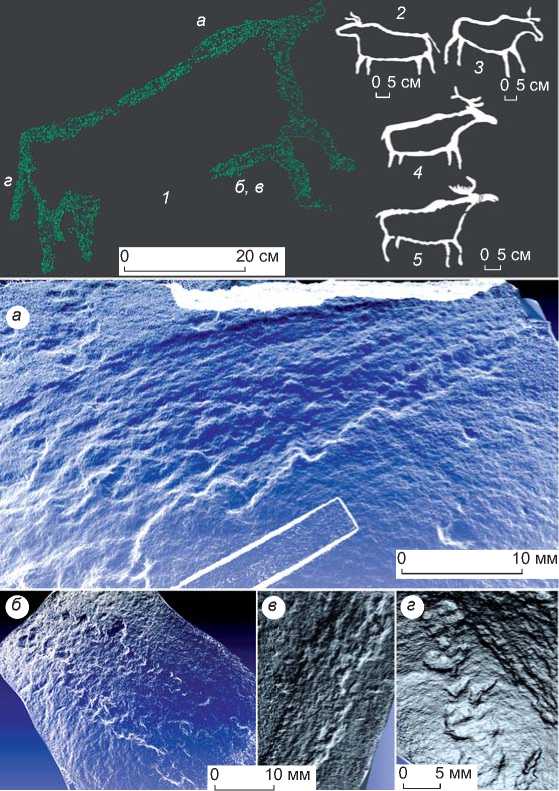

Из приведенных описаний видно, что технологические особенности выполнения всех трех изображений различаются, иногда даже в пределах одной фигуры. Такое разнообразие позволило предполагать, что на участках пересечений петроглифов палимпсеста эти специфические характеристики удастся зафиксировать. Было выделено пять точек пересечений изображений: передняя лапа медведя и круп быка (рис. 6, a, б ), морда медведя и спина быка (см. рис. 3, a, б ), горб медведя и морда лося (см. рис. 6, в, г ); спина быка и шея лося (см. рис. 6, д, е ); начало передних ног быка и окончание шеи лося (см. рис. 6, ж, з ).

Первый участок (передняя лапа медведя и круп быка) довольно сложно оценить из-за большого сходства характеристик следов, относящихся к обоим изображениям. Хотя на трехмерной модели очень хорошо видно, что в зоне пересечения фиксируются мелкие следы и плотное заполнение, более характерные для выбивки крупа быка, чем передней лапы медведя (см. рис. 6, a, б ). На втором участке (морда медведя и спина быка) отмечаются следующие особенности. Как было упомянуто выше, глубина пикетажа на изображении медведя в целом меньше, чем линий, образующих фигуру быка. В области пересечения выбивка глубже, по сравнению с изображением медведя. Как известно, линия спины быка пришлифована. И на участке пересечения отмечается линейное сглаживание рельефа выбивки, ориентированное перпендикулярно морде медведя и параллельно контуру спины быка (см. рис. 3, a, б ). Итак, эти два участка указывают на то, что более ранним является изображение медведя.

На следующем участке (горб медведя и морда лося) хорошо фиксируются четкие границы выбитой поверхности. Плотный пикетаж, образующий губы лося, расположен в пределах линии горба медведя, причем он более глубокий, чем окружающий его рельеф. Характер следов в зоне пересечения абсолютно идентичен тому, что фиксируется на всей поверхности внутри контура лосиной морды - нивелированный рельеф, мелкие перекрывающие друг друга выбоины. Более редкий пикетаж с хорошо читаемыми следами каменного орудия, образующий горб медведя, выступает в данном случае «фоном» (см. рис. 6, в, г ). Таким образом, изображение лося, как и быка, более позднее по сравнению с фигурой медведя.

На четвертом участке (спина быка и начало шеи лося) отмечаются следующие признаки. На верхней

0 10 мм

в, г

ж

д, е а, б

б

56 о

0 10 мм

г

0 10 мм

е

ж

0 5 мм

0 10 мм

5 мм

Рис. 5. Прорисовка изображения лося (голова и туловище отдельно) и фрагменты 3П-модели.

a, б - шея; в, г - глаз; д, е - передняя нога; ж - контур морды.

границе линии спины, там, где рельеф нивелирован пришлифовкой, фиксируется скопление следов, характерных для изображения лося, они не сглажены (см. рис. 6, д, е ). Даже если предположить, что абразивная обработка была более поздним дополнением, лунки пикетажа, относящиеся к фигуре лося, все же перекрывают сглаженный пришлифовкой рельеф. Следовательно, изображение быка создано раньше нее. В области пересечения начала его передних ног и редкого пикетажа окончания шеи лося отсутствуют следы пришлифовки, но фиксируется несколько выразительных отдельных выбоин, более глубоких и округлых в профиле, чем следы плотного пикетажа, формирующего очертания быка (см. рис. 6, ж, з ).

В итоге проведенного анализа установлено, что изображение медведя перекрывает фигура быка и они созданы раньше изображения лося, туловище которого было еще более поздним дополнением.

10 мм

б

д

а

е

в в, г д, е а, б ж, з

10 мм

ж

з

10 мм

10 мм

0 10 мм

0 10 мм 0

0 10 мм

0 10 мм

г

Рис. 6. Прорисовка многослойной композиции из трех изображений и фрагменты 3D-модели (участки пересечений изображений).

a , б – участок пересечения живота, передней лапы медведя и крупа быка; в, г – участок пересечения спины медведя и морды лося; д, е – участок пересечения пришлифованной линии спины быка и шеи лося; ж, з – участок пересечения основания передних ног быка и окончания шеи лося.

Дискуссия

Особое значение при анализе таких палимпсестов, как описанный выше, приобретает стилистическая атрибуция составляющих его изображений. Ведь даже доказательство той или иной стратиграфической последовательности не является конечным пунктом в определении хронологии. В рассматриваемой композиции из трех фигур наиболее ярко выраженные стилистические особенности прослеживаются у изображения медведя (см. рис. 3, 1 ): голова с небольшими ушками и вытянутой мордой, положение продолговатого туловища и специфическая позиция передних лап. Такие признаки характерны для минусинской манеры исполнения [Подольский, 1973] (см. рис. 3, 2–5 ). Эта изобразительная традиция не имеет точной хронологической привязки. Некоторые исследователи относят ее к афанасьевскому времени [Есин, 2010], другие – к эпохе неолита. Не исключается даже возможность более ранней ее датировки [Шер, 1980, с. 190]. Однако большинство исследователей сходятся на относительно древнем возрасте этого стиля – ближе к неолиту [Советова, Миклашевич, 1999].

Изображение быка (см. рис. 4, 1) также обнаруживает довольно специфические характеристики: при общей статичности фигуры ноги животного показаны в перспективе, в особой манере, свойственной для ангарского стиля и переходных форм между ангарской и минусинской традициями [Подольский, 1973, с. 271, рис. 6]. Изображение ориентировано вправо, слегка по диагонали наверх (см. рис. 4, 2–5). Голова быка сохранилась лишь частично, что не позволяет в полной мере судить о стилистике. Наличие пришли-фовки, перекрывающей выбивку, – довольно распространенная характеристика петроглифов ангарского стиля. Однако в последние годы, в связи со значительным пополнением корпуса источников, представления о границах ангарской и минусинской изобразительных традиций весьма неоднозначны. Рассматриваемое изображение быка можно определить как переходную форму. Стоит подчеркнуть, что этот вопрос требует дальнейшего специального изучения.

Отдельного внимания заслуживает изображение лося в описанной многослойной композиции: по сохранившемуся фрагменту рога можно предположить, что представлено это животное (см. рис. 5, 1 ). Петроглиф обладает рядом стилистических особенностей, которые характерны для ангарской изобразительной традиции [Окладников, 1966; Подольский, 1973, с. 269; Пономарева, 2016]. Так, детализация головы

Рис. 7. Изображения лося.

1 – прорисовка рассматриваемого изображения; 2–6 – аналогии на Шалаболинской писанице (по: [Пяткин, Мартынов, 1985]).

(губы, выделенный контррельефом глаз) типична для этого стиля (рис. 7). Сочетание приемов проработки контуров и более грубого и редкого заполнения, создающее эффект «пологого рельефа» [Окладников, 1966, с. 112–113], также весьма характерно для ангарских изображений лося. Однако туловище и ноги, относящиеся к этой фигуре, не только имеют совершенно иные технологические характеристики, но и стилистически не тождественны голове и шее. Ведь для ангарской манеры характерна динамика, ноги обычно передаются в перспективе, а туловище выглядит более поджарым (рис. 7). В данном случае фигура статична, показаны две ноги, а не четыре, корпус весьма объемный. Таким образом, эти два элемента (голова-шея и туловище-ноги), на первый взгляд, одного изображения являются если не разновременными, то совершенно точно выполненными разными людьми.

Заключение

Сопоставление полученных в результате трасологического анализа палимпсеста данных и приведенных стилистических аналогий позволяет предположить следующую хронологию этой многослойной композиции. Самым первым было выполнено изображение медведя, относящееся к минусинскому стилю, предположительно к неолитическому времени. Далее оно было перекрыто фигурой быка, что могло произойти как в ту же эпоху, так и несколько тысячелетий позже, поскольку рисунок может быть отнесен как к минусинской, так и к ангарской традиции, т.е., вероятно, к финалу неолита или раннему бронзовому веку. Заключительным в стратиграфии этого палимпсеста является фигура лося (голова, шея и рог), выполненная в ангарском стиле. Довольно любопытно, что вполне каноническое ангарское изображение лося перекрывает переходное ангарско-минусинское изображение быка. Это может служить дополнительным аргументом в пользу гипотезы о сосуществовании данных традиций на территории Минусинской котловины.

Было установлено, что все три петроглифа выполнены каменными орудиями, хотя технические приемы, интенсивность и глубина выбивки различны. Кроме того, последнее изображение было дополнено позднее, причем явно не его автором, о чем свидетельствуют не только стилистические, но и технологические характеристики очертаний туловища животного.

Поскольку рассмотренный сложный палимпсест включает еще несколько изображений, требующих отдельного специального изучения, вопрос о его стратиграфии не следует считать закрытым. Это задача дальнейших исследований и, безусловно, предмет будущих дискуссий.

Исследование выполнено за счет гранта Президента РФ № МК-1344.2017.6. Автор выражает благодарность директору Музея археологии и этнографии Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева канд. ист. наук А.Л. Заике за консультацию по поводу стилистического аспекта, Е.А. Миклашевич за ценные со- веты по прорисовке и дискуссию, а также С.В. Сутугину и Н.В. Постникову за помощь в организации рабочего места под труднодоступной плоскостью.

Список литературы К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции Шалаболинской писаницы, Красноярский край)

- Вяткина К.В. Шалаболинские (тесинские) наскальные изображения // Сб. МАЭ. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – Т. XII. – С. 417–484.

- Гиря Е.Ю., Дэвлет Е.Г. Некоторые результаты разработки методики изучения техники выполнения петроглифов пикетажем // Урал. ист. вестн. – 2010. – № 1 (26). – С. 107–118.

- Гиря Е.Ю., Дэвлет Е.Г. Об исследовании техники выполнения изображений на скалах // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2012. – № 1 (35). – С. 158–178.

- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., Пахунов А.С. Антропоморфные быкоголовые персонажи на плитах Каракола // Алтай в кругу евразийских древностей. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – С. 517–527.

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. – Барнаул: Азбука, 2010. – С. 53–73.

- Женест Ж.-М. От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 29–40.

- Зоткина Л.В., Миклашевич Е.А. Трасологический анализ петроглифов минусинского стиля на памятнике Оглахты VI (Хакасия) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – 2016. – Т. 15, вып. 5. – С. 31–43.

- Ковалева О.С. Наскальные рисунки эпохи поздней бронзы Минусинской котловины. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 160 с.

- Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск: Наука, 1988. – 173 с.

- Кубарев В.Д. Загадочные росписи Каракола. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 75 с.

- Лобанова Н.В. Петроглифы Старой Залавруги: новые данные – новый взгляд // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2007. – № 1. – С. 127–135.

- Лобанова Н.В. Петроглифы Онежского озера. – М.: Рус. фонд содействия образованию и науке, 2014. – 440 с.

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии: тр. Сиб. ассоциации исследователей первобытного искусства. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – С. 157–202.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Грот Куйлю – культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – 264 с.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Палимпсест на валуне у озера Музды-Булак (плато Укок) // Первобытная археология: Человек и искусство: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рождения Я.А. Шера. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – С. 59–62.

- Новоженов В.А. Петроглифы Сары Арки. – Алматы: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2002. – 125 с.

- Окладников А.П. Петроглифы Ангары. – Новосибирск: Наука, 1966. – 321 с.

- Подольский М.Л. О принципах датировки наскальных изображений: По поводу книги А.А. Формозова «Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные извания эпохи камня и бронзы на территории СССР» // СА. – 1973. – № 3. – С. 265–275.

- Пономарева И.А. К вопросу о выделении ангарского стиля // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 69–80.

- Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. – 192 с.

- Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 140 с.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. – Кемерово: КемГУ, 1999. – С. 47–74.

- Столяр А.Д. Опыт анализа композиционных структур петроглифов Беломорья // СА. – 1977. – № 3. – С. 24–41.

- Столяр А.Д., Савватеев Ю.А. О некоторых возможностях изобразительного анализа писаницы Астувансалми (Финляндия) // Первобытное искусство. – Новосибирск: Наука, 1976. – С. 151–156.

- Учетная карта объекта культурного наследия федерального значения, представляющего собой историко-культурную ценность, «Шалаболинская писаница» (сост.: Заика А.Л.). 2010 г. // Архив Музея археологии и этнографии Средней Сибири Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. Оп. 0057. Д. 002. 261 л.

- Черемисин Д.В., Молодин В.И., Зоткина Л.В., Цэвээндорж Д., Кретэн К. Новые исследования раннего пласта наскального искусства Монгольского Алтая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 57–77.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

- Aubry Th., Santos A.T., Luis L. Stratigraphies du panneau 1 de Fariseu: analyse structurelle d’un système graphique paléolithique à l’air libre de la vallée Côa (Portugal) // Paléo. – 2014. – Numéro spécial: Les arts de la Préhistoire: micro-analyses et datations de l’art préhistorique dans son contexte archéologique. – P. 259–270.

- Craig A. Power in Place: The Case of Superimposition of Rock-Art Images at Pià d’Ort, Valcamonica // Archaeolingua. – Budapest: Prime Rate Kft, 2009. – Vol. 23: The Archaeology of People and Territoriality. – P. 269–286.

- Nash G. Temporal Modes in Rock-Art: How Passive Superimposition Tamed the Iron Age Warriors of the Valcamonica, Lombardy, Northern Italy // Arqueologia Ibero-Americana e Arte Rupestre. – Tomar: CEIPHAR, 2012. – P. 91–102. – (Arkeos; N 32).