К вопросу о неандертальском рефугиуме в Восточной Адриатике

Автор: Вишневский А.В., Павленок К.К., Козликин М.Б., Ульянов В.А., Деревянко А.П., Шуньков М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования минералогического состава тефрового горизонта стоянки Биоче в Черногории. На их основе дается новая оценка культурной и популяционной динамики на территории Восточной Адриатики на рубеже среднего - верхнего палеолита. Ранее многими исследователями исчезновение неандертальцев в этом регионе связывалось с кампанским игнимбритовым извержением, произошедшим ок. 40 тыс. л.н. Материалы комплексных исследований многослойной палеолитической стоянки Биоче, проведенных российско-черногорской экспедицией в 2010-2015 гг., позволили предположить существование на Балканском п-ове одного из неандертальскихрефугиумов Юго-Восточной Европы. В работе приводится литолого-стратиграфическая характеристика плейстоценовой толщи стоянки, в которой выделено четыре основных слоя. На основе петрографического и рентгенофазового анализов, сканирующей электронной микроскопии установлено, что содержащиеся в образцах грунта из горизонта 1.3 минералы имеют вулканическое происхождение. Характерные состав, форма и размерность обломков минералов при сопоставлении этого тефрового горизонта с региональными разрезами позволили отнести продукты излияний к тефрам Y-5 - материалу основной фазы кампанского извержения, датированной 39,30-39,85 тыс. л.н. В культурно-стратиграфической последовательности стоянки Биоче тефровый горизонт залегает в толще литологического слоя 1. Установлено, что археологические материалы из этой части разреза, а также из подстилающих и перекрывающих слоев, судя по основным технико-типологическим характеристикам, относятся к единой каменной индустрии фации микромустье региональной шкалы среднего палеолита. Новые результаты исследований стоянки Биоче дают основание предположить, что кампанское игнимбритовое извержение не прервало развитие культуры неандертальцев в Восточной Адриатике.

Восточная адриатика, средний палеолит, скальный навес биоче, кампанское игнимбритовое извержение, неандертальский рефугиум

Короткий адрес: https://sciup.org/145145966

IDR: 145145966 | УДК: 903.32 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.003-015

Текст научной статьи К вопросу о неандертальском рефугиуме в Восточной Адриатике

Результаты недавно проведенного датирования комплексов рубежа среднего – верхнего палеолита свидетельствуют о неодновременном исчезновении неандертальцев в разных регионах Европы [Higham et al., 2014]. Люди современного анатомического типа, согласно материалам, представляющим наиболее ранние эпизоды их появления на этих территориях, вероятно, сосуществовали с неандертальцами на протяжении 2,6–5,4 тыс. лет.

Одним из ключевых районов изучения процесса перехода от среднего к верхнему палеолиту в юго-восточной части Европы является Восточная Адриатика. На основании данных исследований стоянки Црвена Стена в Черногории исчезновение неандертальцев в этом регионе связывалось с кампанским игнимбри-товым извержением, произошедшим ок. 40 тыс. л.н. [Fedele et al., 2008; Mussi, 2001; Morley, Woodward, 2011; Zilhao, 2006]. Зафиксированные на стоянке Шан-далья-2 в Истрии древнейшие следы присутствия человека современного анатомического типа в восточной части Адриатики имеют калиброванную дату ок. 32 тыс. л.н. [Караванич, Смит, 2013]. Таким образом, временной разрыв между эпизодами присутствия в регионе популяций неандертальцев и современных людей мог составлять ок. 8 тыс. лет. Поскольку на участке от Южной Греции (стоянка Клиссура 1 на п-ове Пелопоннес) до Северной Хорватии (стоянка Фумане) не зафиксировано переходных комплексов [Dogandžić, McPherron, Mihailović D., 2014] и ни одна из известных индустрий среднего палеолита не обнаруживает признаков, позволяющих предположить вызревание традиций верхнего палеолита на местной основе, наиболее вероятно, что гоминины с верхнепалеолитической индустрией проникли в регион спустя несколько тысячелетий после ухода из него неандертальского населения.

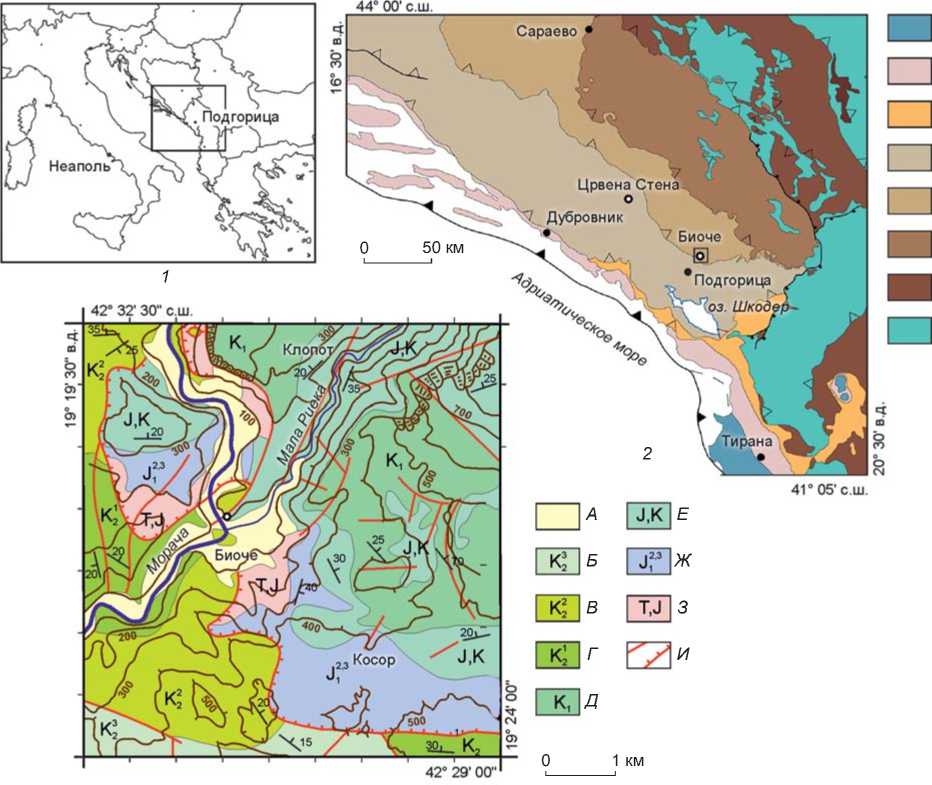

Материалы комплексных исследований стоянки Биоче в центральной части Черногории, проведенных российско-черногорской экспедицией в 2010–2015 гг. [Деревянко и др., 2017; Pavlenok et al., 2017], позволили по-новому взглянуть на культурную и популяционную динамику на рубеже среднего и верхнего палеолита в регионе. Стоянка расположена под скальным навесом у подножия массивного известнякового блока, на высоте 40 м над урезом реки, в узле слияния рек Морача и Мала Риека, в 20 км выше по течению от г. Подгорица (рис. 1, 2). Долина Морачи в окрестностях пещеры имеет крутые, местами отвесные борта. Ширина долины 350 м, глубина 70 м, ширина днища долины 250 м. Современное русло Морачи прорезает днище долины на глубину 35 м, формируя каньон шириной 30–40 м.

В геологическом отношении территория Центральной Черногории принадлежит к зоне складчатого пояса Внешних Динарид – сложной чешуйчато-покровной структуре [Osnovna Geoloska Karta…, 1971]. Эта структура сформирована на континентальном основании за счет надвига в юго-западном направлении тектонических пластин, представляющих собой фрагменты карбонатного шельфа преимущественно триасово-мелового возраста. Северо-восточнее, в Дур-миторском блоке и Внутренних Динаридах, широко развиты фрагменты океанической коры с многочисленными массивами гипербазитов, сложенные породами офиолитовой ассоциации. Район стоянки Био-че находится в зоне надвига блока Пре-Карст на блок Высокий Карст; оба являются основными структурными единицами Внешних Динарид (см. рис. 1). В составе обоих блоков преобладают известняки, доломитовые известняки и доломиты, в т.ч. с кремнями и прослоями сланцеватых глинистых пород и мергелей. В окрестностях навеса Биоче и вверх по течению рек Морача и Мала Риека развиты преимущественно карбонатные породы, состоящие в основном из кальцита, доломита, кварца и глинистых минералов.

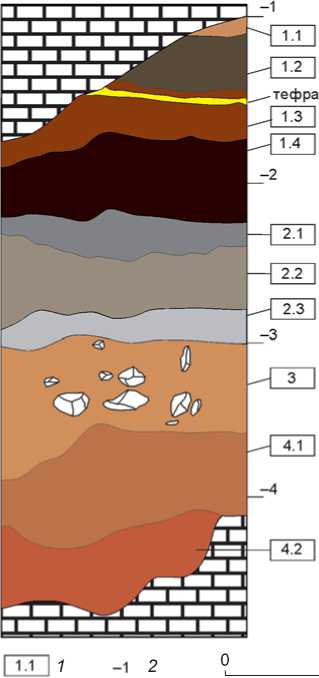

В стратиграфическом разрезе стоянки, мощность которого более 5 м, выделены четыре основных литологических слоя (рис. 3) [Деревянко и др., 2015].

Рис. 1. Карта-схема расположения стоянки Биоче ( 1 ), тектоническая схема [Schmid et al., 2016] ( 2 ), фрагмент геологической карты масштаба 1:100 000 южной части Динарского нагорья [Osnovna Geoloska Karta…, 1971] ( 3 ).

а – Ионическая зона; б – Далматинская зона; в – Будва-Цукалийская зона; г – Высокий Карст; д – Пре-Карст; е – Восточная Бос-ния-Дурмитор; ж – Дрина-Иваньица; з – офиолитовая зона Центральных Динарид. А – голоцен-плейстоценовые осадки; Б – серовато-белые известняки, доломитовые известняки и доломиты (сенонский надъярус); В – доломиты, доломитовые известняки и известняки (туронский ярус); Г – битуминозные известняки, доломитовые известняки и доломиты (сеноманский ярус); Д – известняки, мергелистые известняки, доломитовые известняки и доломиты; Е – рифовые, массивные и слоистые известняки; Ж – известняки, глинистые сланцы и сланцеватые мергели; З – доломитовые известняки, известковистые доломиты, перекристаллизованные известняки с кремнями; И – тектонические нарушения.

а б в г д е ж з

Отложения слоя 1 включают четыре слабо дифференцируемые генерации осадка – 1.1–1.4, сформированные средними и легкими одресвяненными и опесчаненными суглинками красновато-коричневого и темно-коричневого цвета. В средней части слоя выделяется условный горизонт 1.3 в виде охристо-желтой супеси мощностью до 10 см. Стратиграфические подразделения слоя 1 в разной степени насыщены гумусом и щебнистым материалом. Проективная площадь последнего составляет в среднем 30–50 %. Согласно результатам экспериментального радиоуглеродного датирования образцов угля и гумуса, накопление отложений слоя 1 происходило в интервале от 30 до 42 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2017; Pavlenok et al., 2017].

В пределах слоя 2 выделены три стратиграфических подразделения – 2.1–2.3. Верхняя и средняя части отложений со стоят из сероцветных супесей и разнозернистых серых и серо-коричневых песков; нижняя часть сложена легкими суглинками, обильно насыщенными мелкощебнисто-дресвянистым материалом (до 40–50 % проективной площади). Для всех подразделений слоя характерно развитие карбонатной цементации в виде очагов или горизонтов вплоть до состояния брекчии.

Литологический слой 3 образован тяжелым красновато-коричневым суглинком. В верхней части – с обильным включением трещиноватой дресвы и щебня, в нижней – с включением единичных глыб.

Рис. 2. Общий вид на скальный навес Биоче.

Рис. 3. Строение разреза плейстоценовых отложений стоянки Биоче.

1 – номер слоя; 2 – нивелировочная обметка.

1 м

Генетически эти отложения представляют собой осадок слоя 4, испытавший интенсивное разрушение в субаэральных условиях под воздействием агентов внешней среды.

Отложения слоя 4 представлены двумя разновидностями осадка, сформированными тяжелыми красно-коричневыми плотными суглинками. Для его верхней части (горизонт 4.1) характерны включения среднего и крупного щебня, залегающего в виде гнездовидных скоплений. В нижней части слоя (горизонт 4.2), залегающей на скальном цоколе, обломочный материал состоит из фрагментов предельно вы-ветрелых внутрипещерных натечных корочек и конкреций известнякового состава.

В стратиграфическом слое 4 археологический материал не обнаружен.

Каменная индустрия слоя 3 характеризуется использованием параллельного, ортогонального и центростремительного раскалывания, редким применением техники леваллуа, преобладанием среди орудий продольных простых и двулезвийных скребел. По основным технико-типологическим показателям эта индустрия наиболее близка к материалам слоев XXII–XVIII стоянки Црвена Стена, которые ранее датировали временем MIS 5, однако сейчас слои XXII–XX связывают с рубежом MIS 5 и MIS 4, а слой XVIII соотносят с MIS 3 [Mihailović D., Mihailović B., Whallon, 2017].

В материалах слоя 2 наряду с чертами, присущими индустрии нижележащего слоя, зафиксированы признаки серийного скалывания пластин и производства на их основе удлиненных остроконечников, скребел и атипичных ножей. По облику эта индустрия ближе всего к таковой слоя XVII стоянки Црвена Стена, ранее датированной подстадией 5а MIS, а позже отнесенной к MIS 3 [Ibid.].

Литологический слой 1 содержит материалы нескольких эпизодов обитания – мустьерскую индустрию шарантского типа или по региональной шкале среднего палеолита – фации микромустье, для которой наиболее характерны радиальные и ортогональные нуклеусы, мелкие отщепы, чешуйчатая ретушь, микроформы продольных и поперечных скребел, а также атипичных скребков. Подобные индустрии в Восточной Адриатике по возрасту соответствуют второй половине MIS 3, что согласуется с радиоуглеродными датами для отложений слоя 1 стоянки Биоче.

Особый интерес в строении отложений стоянки Биоче вызывают о статки тефры, залегающие в средней части красновато-коричневых легких суглинков литологического слоя 1 в виде горизонта охристожелтой супеси мощностью 8–10 см (условный горизонт 1.3). Супесь слабо опесчаненная (с отдельными непрочными включениями мелкодресвяной и крупнопесчаной размерности), гомогенная по составу, рыхлая, пористая, с крупноореховатой или мелкозернистой структурой. Ме стами наблюдается инверсия (запрокидывание) горизонта при смешивании с отложениями вмещающей толщи, что характерно для интенсивных дефлюкционно-солифлюкцион-ных процессов.

Этот горизонт вулканиче ских отложений связан, скорее всего, с кампанским игнимбритовым извержением – одним из крупнейших вулканических событий позднего плейстоцена и крупнейшим в Европе за последние 100 тыс. лет. Многочисленные исследования, определившие, что вулканический центр находился к западу от Неаполя в районе Флегрейских полей, позволяют связывать с этим событием формирование кальдеры Кампи Флегреи диаметром ок. 12 км [Scarpati et al., 2013]. Извержение сопровождалось выбросом огромного количества твердого вещества (по разным оценкам, от 49 до 300 км3) [Civetta et al., 1997; Costa et al., 2012; Scarpati, Sparice, Perrotta, 2014; Fedele et al., 2016; Marti et al., 2016], образованием мощной толщи ближних к кратеру отложений, слагающих т.н. Брекчию Музео [Civetta et al., 1997; Fedele et al., 2008; Pappalardo, Ottolini, Mastrolorenzo, 2008], и многочисленных радиальных пирокластических потоков, которые распространились на расстояние до 80 км [Fisher et al., 1993]. Последние сформировали основной объем материала извержения в Кампанском районе – вулканокластические брекчии, игнимбриты и туфы [Fedele et al., 2008, 2016]. Эти отложения достаточно хорошо изучены; детальные изотопные, минералогические, геохимические и петрологические исследования позволили выстроить согласованные модели эволюции магматической камеры [Fulignati et al., 2004; Fedele et al., 2008, 2016; и др.].

Кроме того, до 100 км3 твердого материала эруптивной колонны [Costa et al., 2012; Marti et al., 2016] высотой ок. 40–45 км, которая сформировалась при коллапсе кальдеры, было разнесено стратосферными потоками преимущественно в востоко-северо-восточном направлении более чем на 2 тыс. км по территории площадью от 2 до 5 млн км2 [Costa et al., 2012; Smith et al., 2016; Marti et al., 2016]. Этот материал образовал широко распространенный тефровый горизонт, известный как Y-5 или C-13, который служит надежным маркером в корреляции средиземноморских морских и континентальных отложений. Последние данные и модели, построенные с учетом вариаций со- става и распределения размерности стекловатых пепловых частиц [Smith et al., 2016; Marti et al., 2016] из дистальных фаций извержения, обнаруживают более сложное распространение частиц плинианской и син-игнимбритовой стадий извержения, чем считалось ранее [Costa et al., 2012], и объясняют причину аномально высоких мощностей тефр в некоторых разрезах Юго-Восточной Румынии (на удалении более 1 200 км от вулканического центра) [Veres et al., 2013] и стоянках района Костенки-Борщево [Giaccio et al., 2008].

Возраст основной фазы кампанского извержения, к которой относится большая часть материала дистальных фаций, оценивается 39Ar/40Ar изотопным методом (по кристаллам санидина из проксимальных и медиальных фаций) в 39,30–39,85 тыс. л.н. [Fedele et al., 2008; Giaccio et al., 2017]. Это определение коррелирует c эпохой глобального похолодания – четвертым событием Хайнриха (HE-4) и палео-магнитным экскурсом Лашамп-Каргополово [Giaccio et al., 2008], антарктическим изотопным максимумом AIM-8 [Buiron et al., 2012] и гренландским стадиалом GS-9 (начало – 40 121 тыс. л.н., плато – 39 372 тыс. л.н., по данным исследования изотопного состава метана в ледовых кернах) [Guillevic et al., 2014].

Многие исследователи считают, что кампанское извержение во многом определило направление культурного и популяционного развития последних неандертальцев и первых представителей анатомически современных людей в Европе [Fedele et al., 2008; Mussi, 2001; Zilhao, 2006]. На ряде многослойных памятников Италии, Центральной и Восточной Европы горизонт тефры маркирует границу между культурными слоями среднего и начального верхнего палеолита, с одной стороны, и ориньякскими индустриями – с другой [Fedele et al., 2008; Hoffecker et al., 2008; Jöris, Street, 2008]. На Балканском п-ове он зафиксирован в стратиграфической последовательности стоянок Црвена Стена [Morley, Woodward, 2011], Тем-ната в Болгарии и Франхти в Греции [Morley, 2007]. Но если к востоку от горной цепи Балкан известны симбиотические переходные индустрии, которые могут служить доказательствами культурных контактов между неандертальцами и анатомически современными людьми 40–35 тыс. л.н. (например, стоянки Темната и Бачо Киро в Болгарии), то к западу от нее свидетельства подобных контактов пока не найдены.

Основным аргументом в пользу предположения об исчезновении неандертальцев в Восточной Адриатике в результате кампанского извержения является мощный горизонт вулканического пепла в слое XI стоянки Црвена Стена, идентифицированный как тефра Y-5 [Morley, Woodword, 2011]. Горизонт пепла подстилают отложения слоя XII, для которых имеется радиоуглеродная дата 40777 ± 900 л.н. [Мihailović D.,

Mihailović B., Whallon, 2017], со среднепалеолитической индустрией, охарактеризованной исследователями как позднемустьерская [Basler, 1975], микромустьерская [Brodar, 1965], типично мустьер-ская [Ivanova, 1979] или мустьерская шарантоидная [Kozłowski, 1992]. Отложения слоя X, перекрывающие тефровый горизонт, содержат остатки развитой верхнепалеолитической индустрии [Basler, 1975]. Приведенные данные, а также относительная близость Восточной Адриатики к месту извержения позволяют предположить, что в этом регионе, как и на Апеннинском п-ове, произошла деградация растительности и фауны с последующим вымиранием неандертальского населения [Mussi, 2001; Zilhao, 2006]. Подобная картина согласуется с материалами стоянки Муй-на Печина в Хорватии, для микромустьерских слоев которой были получены AMS и ESR-даты в пределах 45–39 тыс. л.н. [Rink et al., 2002].

Методы и результаты исследований тефрового горизонта

Для исследования минералогического состава тефро-вого горизонта стоянки Биоче равномерно по мощности толщи была отобрана единая усредненная проба, взяты образцы отложений на 10–15 см ниже и выше тефрового горизонта, а также проба из гумусового прослоя 1.2 в 0,5 м выше тефрового горизонта (рис. 3). Пробы массой 300–500 г были разделены на крупную (> 0,5 мм) и мелкую (< 0,5 мм) фракции. В составе крупной фракции выделено несколько типов обломков, фрагменты которых смонтированы в шашки из эпоксидной смолы диаметром 25 мм для последующего изучения с помощью методов оптической и электронной микроскопии. Такие же препараты изготовлены из навесок мелкой фракции. Для этого пробы предварительно очищались от карбонатной составляющей с помощью 5%-го раствора соляной кислоты в течение 1 мин, затем не растворившийся остаток тщательно промывался и высушивался. Далее навеска перемешивалась со смолой, добавлялся отвердитель и смесь заливалась в алюминиевое кольцо. После застывания смолы препараты были отшлифованы и отполированы на алмазных пастах с жировой основой.

Рентгенофазовый анализ пробы из тефрового горизонта, очищенной от карбонатной составляющей, проводился в Лаборатории геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата Института геологии и минералогии СО РАН на автоматизированном порошковом дифрактометре ДРОН-4 (излучение СuKα, графитовый монохроматор). Дифракционные картины были отсканированы в интервале 2θ от 3 до 65° с шагом 0,05°, время сканирования в точке 4 с, щель 0,5 мм.

Полированные препараты были изучены на петрографическом микроскопе Carl Zeiss Axio Scope A1 в отраженном свете. Минеральный состав, детали строения минеральных агрегатов и особенности химизма минералов исследовались на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Tescan Mira 3 с энергодисперсионным спектрометром Oxford X-Max 80 в Центре коллективного пользования научным оборудованием многоэлементных и изотопных исследований СО РАН Института геологии и минералогии СО РАН. Параметры съемки спектров: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток пучка электронов 1 nA, время набора спектра 30 с. Последующая обработка энергодисперсионных спектров проводилась в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения INCA Energy. Состав минералов на миналы пересчитывался по стандартным методикам с помощью программы MS Excel.

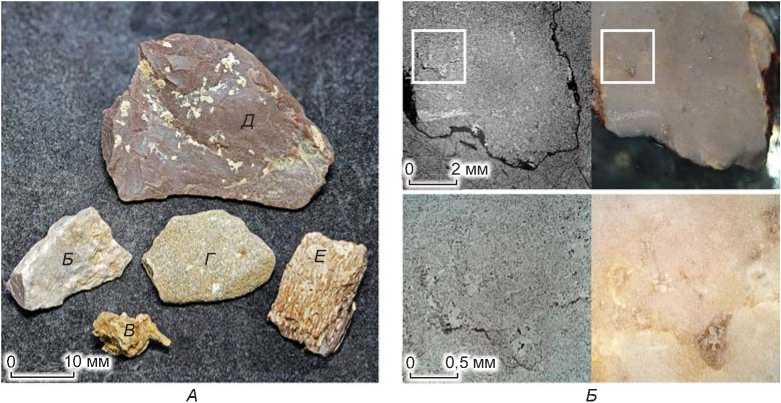

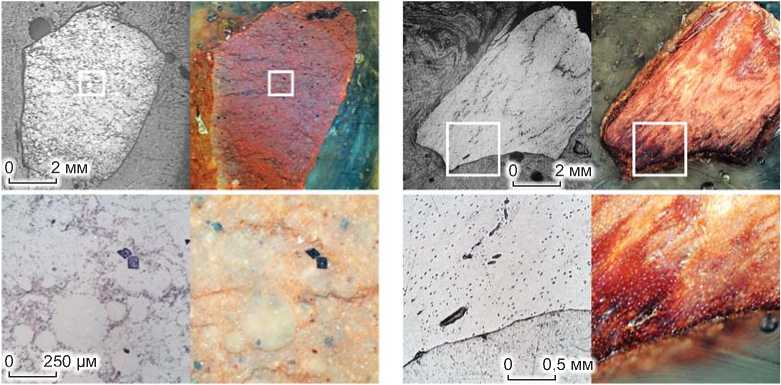

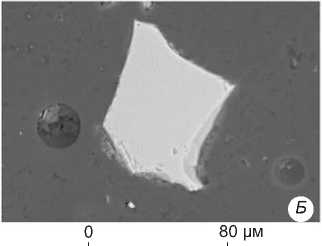

Крупная фракция. В составе крупной фракции (рис. 4, А ) по объему преобладают обломки известняков кальцитового состава, которые соответствуют материалу скального свода навеса (рис. 4, Б ). Распространены также фрагменты внутри пещерных натечных карбонатных новообразований (рис. 4, В ). Вторая по распространенности разновидность обломков – фрагменты костей хорошей сохранности, часто обугленные – о статки хозяйственной деятельности первобытных обитателей стоянки. Распространены также обломки сургучных кремней, служивших сырьем для изготовления каменных орудий (рис. 4, Д ). Источником этого сырья, вероятно, были породы верхнего триаса – ранней юры, которые, согласно геологической карте (см. рис. 1), включали горизонты кремней. К редкому материалу в крупной фракции относятся обломки алевролитов и мелкозернистых песчаников (рис. 4, Г ). Очевидно, они представляют собой материал из раннеюрских осадочных формаций, широко распространенных выше по течению Морачи. Эти породы также использовались человеком для изготовления орудий.

Мелкая фракция. Макроскопически мелкая фракция представляет собой светлоокрашенный буровато-желтый с серым оттенком зернистый агрегат песчанисто-алевритовой размерности. Среди зерен преобладают трубчатые и неправильной формы карбонатные образования, костные фрагменты и кремневые осколки, реже – округлые зерна бесцветного или желтоватого кварца. При увеличении ×200 в желтоватом тонкочешуйчатом агрегате фиксируются отдельные бесцветные зерна кварца округлой формы, реже – полевых шпатов, фрагменты костной ткани, желтоватых известняков и буроватых кремней. Обращает на себя внимание отсутствие частиц стекла специфичных пластинчатых, трубчатых и Y-образных форм, которые типичны для пепловых толщ. Дан-

Д

Е

Рис. 4. Основные типы обломков в крупной фракции из тефрового горизонта стоянки Биоче. А – общий вид типичных фрагментов; Б – мелкозернистый бежево-серый известняк с участками перекристаллизации; В – карбонатный обломок неправильной формы – фрагмент вторичной карбонатной корки с кокардо-вой структурой; Г – мелкозернистый кварцевый песчаник с глинисто-карбонатным цементом; Д – сургучный кремень глобулярного строения; Е – обугленный фрагмент кости.

ный факт, а также наличие хорошо сохранившихся о сколков и пемзовых частиц с характерными вытянутыми пузырьками в тефровых горизонтах пещер Темната [Giaccio et al., 2008] и Црвена Стена [Morley, Woodward, 2011], отвечающих кампанскому событию, вызвали сомнение в вулканическом происхождении этого горизонта. Кроме того, оценка валового состава с помощью рентгенофлуоресцентного метода показала содержание P2O5 до 10 мас. %, Na2O – 0,4 мас. % и K2O – 0,5 мас. %, тогда как типичным кампанским туфам присуще на порядок меньшее содержание фосфора и значительно большее содержание щелочей [Civetta et al., 1997; Fedele et al., 2016].

Рентгенофазовый анализ образца мелкой фракции, обработанного раствором HCl, показал наличие значительного количества хлорита ((Al,Fe,Mg)6[(Si,Al)4O10](OH)8) и неупорядоченного иллита ((K0.6–0.85Al2[(Si,Al)4O10](OH)2). В меньших количествах присутствуют кварц (SiO2), калиевый полевой шпат ((K,Na)[AlSi3O8]) и, возможно, гояцит (SrAl 3 (PO 4 )(PO 3 OH)(OH) 6 ).

Хлориты и иллит относятся к глинистым минералам и являются одними из наиболее распространенных компонентов почв различного типа. Их образование характерно для поверхностных процессов – формирования кор выветривания, происходящего за счет разрушения первичных (высокотемпературных – магматических и метаморфических) минералов горных пород, гидратации силикатных вулканических стекол.

Основную часть зерен кварца из мелкой фракции составляют, очевидно, кварц из алевролитов и песчаников – результат дезинтеграции терригенных пород, а также эолового приноса материала, существенно меньшую часть – осколки кремня, принесенного человеком. Калиевый полевой шпат, характерный для многих магматических и метаморфических пород, не относится к типичным минералам почв: в условиях теплого климата и достаточного увлажнения он постепенно замещается глинистыми минералами – преимущественно иллитом и каолинитом.

Таким образом, наличие значительного количества зерен калиевого полевого шпата в полях развития карбонатных пород не совсем типично. Пики на рентгенограмме, предположительно соответствовавшие гояциту, не подтвердились: при дальнейшем исследовании с применением электронной микроскопии этот минерал обнаружен не был.

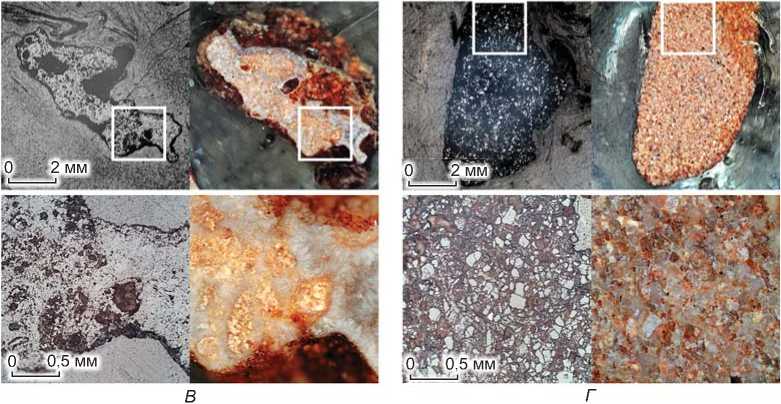

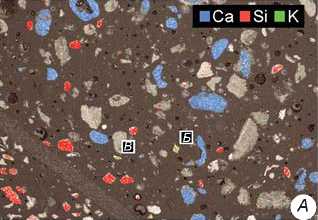

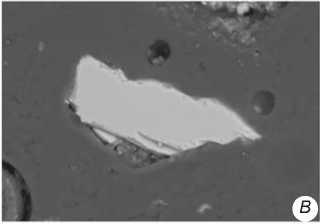

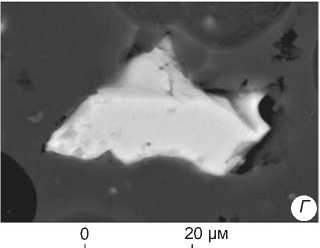

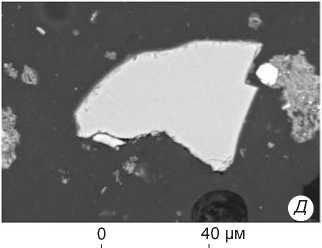

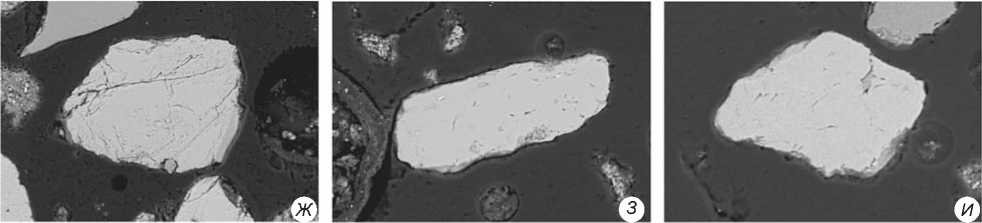

Полевые шпаты. Особого внимания заслуживают многочисленные зерна калиевого полевого шпата, обнаруженные в тефровом горизонте. Размер зерен варьирует в диапазоне 20–470 μм. На рис. 5, А на изображение, полученное с помощью СЭМ, наложены данные поэлементного площадного картирования. Таким образом, красным цветом высокой насыщенно- сти подкрашены частицы кварца, содержащие много кремния, синим – богатые кальцием костные фрагменты, красным и зеленым – зерна калиевого полевого шпата. Эти зерна индивидуализированы, не содержат минеральных или стекловатых включений и не находятся в срастании с другими минералами. Типичны угловатые, часто слабо вытянутые формы, характерно наличие входящих углов (рис. 5, Б–Е), в т.ч. серповидных форм (рис. 5, Г, Е), практически не встречающихся при водном или ветровом переносе. Среди исследованных зерен преобладают достаточно однородные по составу – вариации основных компонентов на площади зерна составляют не более 3–5 мол. % соответствующего минала. Большая часть составов образует компактную группу с содержанием ортоклазо-вого минала (KAlSi3O8) – 51–69 мол. % и небольшой примесью CaO – 0,5–0,7 мас. %, что соответствует 2–3 мол. % анортитового минала (CaAl2Si2O8). Точки составов с более высоким содержанием Na2O отвечают отдельным участкам зональных кристаллов либо отдельным зернам. Однако необходимо учитывать, что все они представляют собой только фрагменты более крупных кристаллов. Кроме того, эти зерна содержат относительно повышенное количество кальция – 4–6 мол. % An, что позволяет отнести исследованные зерна к санидину – высокотемпературной модификации калиевого полевого шпата, имеющего промежуточный состав между альбитом и ортоклазом с преобладающей долей последнего. Такие составы характерны исключительно для быстро кристаллизующихся магматических эффузивных пород.

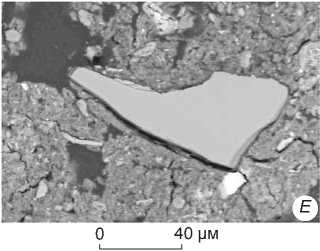

Одна из групп зерен полевого шпата по составу выбивается из общего тренда: ее отличает очень высокая доля Or минала, что подразумевает структуру минерала, соответствующую ортоклазу или же микроклину. Такие составы характерны для полевых шпатов, образовавшихся в самых различных обстановках – от аутигенных (осадочных) и гидротермальных до метаморфических и интрузивных магматических. Поверхность этих зерен, судя по изображениям, полученным с помощью СЭМ, значительно отличается от таковых санидина наличием шагрени и большим количеством микротрещин. Форма зерен от изоме-тричной до вытянутой с соотношением сторон до 1:3. Размер варьирует от 20 до 165 μм по длинной оси. Для них в отличие от санидина не характерны входящие углы, они хорошо окатаны (рис. 5, Ж ). Можно предположить, что эти зерна попали в тефровый горизонт при эоловом переносе либо из вторичного коллектора – алевролитов или песчаников, фрагменты которых также обнаружены.

Помимо санидина и высококалиевого полевого шпата, в тефровом горизонте было обнаружено зерно Na-Ca полевого шпата – плагиоклаза, по составу соответствующего андезину.

1 мм

0 40 μм

0 10 0 μм

0 10 0 μм

0 8 0 μм

Рис. 5. Изображения в отраженных электронах полированного препарата из мелкой фракции тефрового горизонта ( А – Е ), зерен высококалиевых полевых шпатов (ортоклаза или микроклина) типичной (средне- и хорошо окатанной) формы ( Ж – И ). А – общий вид полированной поверхности с наложением результатов, полученных в режиме сканирования: синий (насыщенный) цвет – Ca – костные фрагменты, красный (насыщенный) цвет – Si – зерна кварца, зеленый цвет (насыщенный зеленый с примесью красного) – K – калиевые полевые шпаты, яркие белые зерна – оксиды и гидроксиды Fe, светло-серые – слоистые силикаты (хлорит и иллит), темносерое – эпоксидная смола; Б – Е – обломки кристаллов санидина типичных остроугольных форм; Ж – из тефрового горизонта; З – из слоя на 10–15 см ниже тефрового; И – из слоя на 10–15 см выше тефрового.

Кроме того, зерна калиевых полевых шпатов были обнаружены в выше- и нижележащих слоях. В подстилающем слое идентифицировано два зерна. По составу, морфологии и размерности они идентичны высо-кокалиевым полевым шпатам из тефрового горизонта (рис. 5, З ). В вышележащем слое, помимо высокока-лиевых полевых шпатов (рис. 5, И ), обнаружены три зерна санидина, по всем признакам аналогичные зернам из тефрового горизонта.

Размерность зерен полевых шпатов оценивалась по 300 зернам. Считались 25 зерен, которые были исследованы с помощью СЭМ, и 275 зерен, визуально идентифицированных по степени прозрачности, спайности и отсутствию следов окатанности как полевой шпат. Размер оценивался по длинной оси под бинокулярным микроскопом при увеличении ×40. В целом для выборки характерно унимодальное распределение – 71 % зерен находится в диапазоне 90–250 μм (ϕ=3,5–2,0). Распределение ассиметрич-но, выделяется плечо в сторону зерен более мелкого размера: в диапазоне ϕ 4,5–3,5 (44–90 μм) сосредоточено ок. 16 % зерен. Зерна размером более 400 μм единичны.

Другие характерные минералы. Кроме полевых шпатов был проанализирован также состав клинопироксенов. В пробе из тефрового горизонта они представлены мелкими (обычно менее 100 μм) светло-зелеными полупрозрачными кристаллами и обломками. Основная группа составов клинопироксенов из Биоче при пересчете на миналы (энстатит (En,

MgSiO3), волластонит (Wo, CaSiO3) и ферросилит (Fs, FeSiO3)) в мол. % соответствует авгиту состава En36–39Wo47–49Fs13–16 c 1,6–5,0 и 0,5–1,4 мас. % Al2O3 и TiO2 соответственно. Одно зерно тяготеет к составу диопсида – En47Wo44Fs9, кроме того, в нем низкое содержание TiO2 (0,3 мас. %) и заметное количество Cr2O3 (0,6 мас. %). Отмечены три зерна безтитанистых, более железистых и низкоглиноземистых (0,5–0,8 мас. % Al2O3) клинопироксенов, состав которых может быть выражен через треугольник MgSiO3 (минал энстатита, En) – FeSiO3 (минал ферросилита, Fs) = CaSiО3 (минал волластонита Wo): En 27–34 Wo 47–49 Fs 16–25 .

В пробе из Биоче обнаружены также зерна умереннотитанистой роговой обманки, алюмохромита и глинистых минералов с повышенным содержанием магния, что указывает на вклад офиолитового источника в формирование отложений. Присутствие этих минералов объясняется относительной близо стью стоянки к выходам офиолитовых блоков земной коры в центральной части Динарского нагорья (см. рис. 1), фрагменты которых имеются и в Дурмиторском блоке.

Обсуждение

Сопоставление состава зерен санидина и клинопироксена. В шлаковых отложениях и трахит-фонолитовых литокластах из проксимальных и медиальных фаций

KAISi3O8

Or

• 1

д 2

V 3

и 4

О 5

□ 6

кампанского извержения повсеместно наблюдаются вкрапленники санидина, реже – клинопироксена, плагиоклаза и темноцветных минералов, слагающие в совокупности до 3–6 об. % породы [Scarpati, Sparice, Perrotta, 2014]. Санидин образует довольно крупные кристаллы – до 4–5 мм по длинной оси, его состав сильно варьирует в зависимо сти от фазы извержения и даже отдельного импульса [Pappalardo, Ottolini, Mastrolorenzo, 2008; Fedele et al., 2008; 2016]. Такие крупные кристаллы не могут переноситься на значительные расстояния, поэтому они распространены только в отложениях Кампанской равнины и ближайших окрестностей. Вместе с тем кристаллы меньшего размера и их обломки могут переноситься на большие расстояния, они отмечены даже в наиболее удаленных местонахождениях тефры – на Русской равнине [Giaccio et al., 2008].

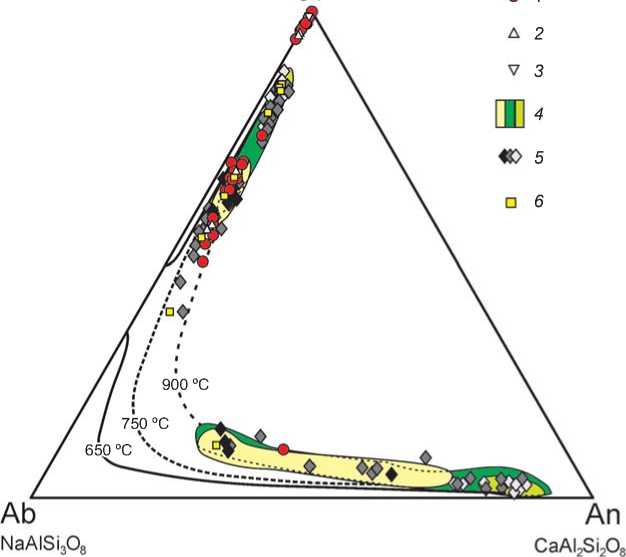

Сопоставление распределения точек состава изученных зерен санидина из тефрового горизонта Био-че с данными исследования температурной зависимости формирования минералов в тройной системе альбит-анортит-ортоклаз [Ribbe, 1983] (рис. 6) показало: большая часть изученных зерен санидина из Биоче (кроме высококалиевых составов) формировалась при температурах 700–900 °С с последующим быстрым остыванием, а не перешла в орто-клаз-альбитовый агрегат, типичный для интрузивных магматических пород и образующийся в этой же области составов при медленном остывании. Очевидно, что эти зерна появились в результате вулканических событий, современных моменту накопления этого горизонта, либо разрушения и эолового разноса более древних щелочных вулканических пород, находящихся в относительной близости от Биоче. Поскольку сведений о химическом

Рис. 6. Состав зерен полевых шпатов из тефрового горизонта стоянки Биоче в сравнении с проксимальными (Брекчия Музео) и медиальными пирокластическими отложениями кампанского иг-нимбритового извержения [Pappalardo, Ottolini, Mastrolorenzo, 2008; Fedele et al., 2008, 2016]. Изотермы по: [Ribbe, 1983].

1 – тефровый горизонт Биоче; 2 – 10–15 см над тефровый горизонтом Биоче; 3 – 10–15 см под тефровый горизонтом Биоче; 4 – Брекчия Музео (Флегрейские поля) от дифференцированных к примитивным; 5 – медиальные тефры из обрамления Кампанского плато от дифференцированных к примитивным; 6 – дистальные тефры из стоянки Црвена Стена, слой XI.

составе санидина из дистальных фаций кампанско-го извержения обнаружить не удалось, то полученные результаты были сопоставлены с имеющимися данными по проксимальным и медиальным фациям [Pappalardo, Ottolini, Mastrolorenzo, 2008; Fedele et al., 2008, 2016]. Согласно петрологическим моделям, состав расплавов закономерно изменялся от дифференцированного к более примитивному с более высоким соотношением K/Na [Fedele et al., 2016], что отражалось на составе не только продуцируемых пород, но и минералов, в т.ч. полевых шпатов. Для ранних и промежуточных стадий извержения (ближние (проксимальные) и удаленные от центра (медиальные) извержения фации) характерен достаточно высо-конатриевый санидин Or61–66 с содержанием An компонента 3–5 мол. %, а для поздней стадии – составы Or77–85 и 2–3 мол. % An компонента (рис. 6).

Зерна из Биоче, санидины по составу, соответствуют ранним стадиями промежуточных фаз извержения и наиболее близки к нижней части разреза фации Welded Grey Ignimbrite (WGI) – «серый cпекшийся иг-нимбрит», которая является преобладающей по объему среди отложений Кампанской равнины, относящихся к этому извержению.

Состав исследованных зерен клинопироксена также хорошо согласуется с данными, полученными по проксимальным и медиальным отложениям [Fedele et al., 2016]. С высокомагнезиальным клинопироксеном En43–47Wo46–48Fs6–10, близким по составу к диопсиду, для которого подразумевается ксеногенное происхождение, можно сопоставить зерно из пробы Биоче En47Wo44Fs9. Основной группе составов клинопироксенов из отложений Кампанской равнины En32–39Wo47–49Fs13–20 соответствует диапазон En36–39Wo47–49Fs13–16 стоянки Биоче.

Сопоставление размерности зерен. Анализ распределения размерности частиц тефры также является важным методом определения ее источника, географической распространенности пеплопадов, связанных с различными стадиями извержений. Детальные исследования размерности стекловатых пепловых частиц из горизонта XI стоянки Црвена Стена были проведены М. Морли и Дж. Вудвардом [Morley, Woodward, 2011].

Фрагменты кристаллов санидина со стоянки Био-че имеют размер 20–100 μм. Это в целом согласуется с ожидаемой размерностью пепловых частиц [Ibid.] для данной территории с учетом того, что многие из указанных зерен могли быть включены в стекловатую основную массу, замещенную при гидратации водосодержащими слоистыми минералами.

Таким образом, состав исследованных зерен однозначно свидетельствует о вулканическом происхож- дении и щелочном составе исходных расплавов. Это, а также характерные форма и размерность обломков при сопоставлении данного горизонта с региональными разрезами позволяет отнести продукты излияний к тефрам Y-5.

Заключение

В культурно-стратиграфической последовательности стоянки Биоче тефровый горизонт залегает в толще литологического слоя 1, в стратиграфическом подразделении 1.3. Археологические материалы из этих отложений, а также из подстилающих (1.4) и перекрывающих (1.2 и 1.1) осадков, судя по основным технико-типологическим характеристикам, отно сят-ся к единой каменной индустрии фации микромустье региональной шкалы среднего палеолита. В составе этой индустрии среди нуклеусов преобладают радиальные ядрища для снятия мелких отщепов. К ним типологически и количественно близки ортогональные формы. Среди монофронтальных одноплощадочных нуклеусов наиболее многочисленными являются продольные ядрища. Отмечены продукты леваллуазской технологии и торцовые нуклеусы. Среди сколов преобладают отщепы. Пластинчатые заготовки малочисленны. Для орудийного набора наиболее характерны микроформы. В составе инвентаря доминируют скребла, чаще продольные, реже поперечные. Другую массовую группу составляют атипичные скребки. Третью по количеству категорию образуют атипичные ножи. Остроконечные и комбинированные формы относительно малочисленны.

Материалы ключевых стоянок Восточной Адриатики с микромустьерскими индустриями – Црвена Стена [Mihailović D., Mihailović B., Whallon, 2017] и Муйна Печина [Rink et al., 2002] – при отсутствии до недавнего времени данных о возрасте и характере отложений с тефрой стоянки Биоче [Đuričić, 2006] рассматривались как свидетельства значительного временного разрыва между эпизодами присутствия в регионе популяций неандертальцев и современных людей. Однако, согласно результатам недавно проведенных исследований верхней части отложений Биоче, кампанское игнимбритовое извержение, вероятно, не прервало развитие культуры неандертальцев в Восточной Адриатике. Следовательно, эта территория могла быть одним из неандертальских рефугиумов Юго-Восточной Европы. Данную версию поддерживают материалы из пещеры Велика Печина в Далмации, в которой зафиксировано также несколько мустьерских уровней обитания возрастом ок. 32–35 тыс. лет [Karavanic et al., 2014].

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-09-40062).

Список литературы К вопросу о неандертальском рефугиуме в Восточной Адриатике

- Деревянко А.П., Булатович Л., Ульянов В.А., Павле-

- нок К.К., Козликин М.Б., Кандыба А.В., Анойкин А.А.,

- Чулович Г. Стратиграфия отложений скального навеса Био-

- че (Черногория) // Проблемы археологии, этнографии, ан-

- тропологии Сибири и сопредельных территорий. – Ново-

- сибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 49–52.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Булатович Л., Пав-

- ленок К.К., Ульянов В.А., Козликин М.Б., Кандыба А.В.

- Новые данные по среднему палеолиту Восточной Адриати-

- ки: древнейший эпизод заселения стоянки Биоче в Черно-

- гории // Археология, этнография и антропология Евразии. –

- 2017. – Т. 45, № 1. – С. 3–14.

- Караванич И., Смит Ф.Х. Материалы конца средне-

- го – начала верхнего палеолита из пещеры Виндия (Севе-

- ро-Западная Хорватия) и их место в палеолите Центральной

- Европы и Адриатики // Археология, этнография и антропо-

- логия Евразии. – 2013. – № 4. – С. 11–20.

- Basler Đ. Starii litichki periodi u Crvena Stijena // Crvena

- Stijena. – Nickshich: Nauchno delo, 1975. – P. 11–120.

- Brodar M. Kulture Crvene stijene, jugoslovanske paleolitske

- postaje v Crni gori // Situla. – 1965. – N 8. – P. 161–163.

- Buiron D., Stenni B., Chappellaz J., Landais A.,

- Baumgartner M., Bonazza M., Capron E., Frezzotti M.,

- Kageyama M., Lemieux-Dudon B., Masson-Delmotte V.,

- Parrenin F., Schilt A., Selmo E., Severi M., Swingedouw D.,

- Udisti R. Regional imprints of millennial variability during the

- MIS 3 period around Antarctica // Quaternary Sci. Rev. – 2012. –

- Vol. 48. – P. 99–112.

- Civetta L., Orsi G., Pappalardo L., Fisher R.V., Heiken G.,

- Ort M. Geochemical zoning, mingling, eruptive dynamics and

- depositional processes – the Campanian Ignimbrite, Campi

- Flegrei caldera, Italy // J. Volcanol. Geotherm. – 1997. –

- Vol. 75. – P. 183–219.

- Costa A., Folch A., Macedonio G., Giaccio B., Isaia R.,

- Smith V.C. Quantifying volcanic ash dispersal and impact of the

- Campanian Ignimbrite super-eruption // Geophys. Res. Lett. –

- 2012. – Vol. 39 (10). – P. 1–5.

- Dogandžić T., McPherron S., Mihailović D. Middle and

- Upper Paleolithic in the Balkans: continuities and discontinuities

- of human occupations // Palaeolithic and Mesolithic Research

- in the Central Balkans. – Belgrade: Serb. Archaeol. Soc. Publ.,

- 2014. – P. 81–94.

- Đuričić L. A Contribution to Research on Bioče Mousterian //

- J. of the Serb. Archaeol. Soc. – 2006. – Vol. 22. – P. 179–196.

- Fedele L., Scarpati C., Lanphere M., Melluso L.,

- Morra V., Perrotta A., Ricci G. The Breccia Museo formation,

- Campi Flegrei, southern Italy: geochronology, chemostratigraphy

- and relationship with the Campanian Ignimbrite eruption // Bull.

- Volcanol. – 2008. – Vol. 70. – P. 1189–1219.

- Fedele L., Scarpati C., Sparice D., Perrotta A., Laiena F.

- A chemostratigraphic study of the Campanian Ignimbrite eruption

- (Campi Flegrei, Italy): Insights on magma chamber withdrawal

- and deposit accumulation as revealed by compositionally zoned

- stratigraphic and facies framework // J. Volcanol. Geotherm. –

- 2016. – Vol. 324. – P. 105–117.

- Fisher R.V., Orsi G., Ort M., Heiken G. Mobility of a

- large-volume pyroclastic fl ow – emplacement of the Campanian

- ignimbrite, Italy // J. Volcanol. Geotherm. – 1993. – Vol. 56. –

- P. 205–220.

- Fulignati P., Marianelli P., Proto M., Sbrana A. Evidences

- for disruption of a crystallizing front in a magma chamber

- during caldera collapse: an example from the Breccia Museo

- unit (Campanian Ignimbrite eruption, Italy) // J. Volcanol.

- Geotherm. – 2004. – Vol. 133. – P. 141–155.

- Giaccio B., Hajdas I., Isaia R., Deino A., Nomade S. Highprecision

- 14C and 40Ar/39Ar dating of the Campanian Ignimbrite

- (Y-5) reconciles the time-scales of climatic-cultural processes at

- 40 ka // Scientifi c Rep. – 2017. – Vol. 7. – Article N 45940. –

- URL: https://doi.org/10.1038/srep45940

- Giaccio B., Isaia R., Fedele F.G., Di Canzio E.,

- Hoffecker J., Ronchitelli A., Sinitsyn A.A., Anikovich M.,

- Lisitsyn S.N., Popov V.V. The Campanian Ignimbrite and

- Codola tephra layers: two temporal/stratigraphic markers for the

- early Upper Palaeolithic in southern Italy and Eastern Europe //

- J. Volcanol. Geotherm. – 2008. – Vol. 177. – P. 208–226.

- Guillevic M., Bazin L., Landais A., Stowasser C.,

- Masson-Delmotte V., Blunier T., Eynaud F., Falourd S.,

- Michel E., Minster B., Popp T., Prié F., Vinther B.M. Multiproxy

- fi ngerprint of Heinrich event 4 in Greenland ice core

- records // Climate of the Past Discussions. – 2014. – Vol. 10,

- iss. 2. – P. 1179–1222.

- Higham T., Douka K., Wood R., Ramsey C.B., Brock F.,

- Basell L., Camps M., Arrizabalaga A., Baena J., Barroso-

- Ruíz C., Bergman C., Boitard C., Boscato P., Caparrós M.,

- Conard N.J., Draily C., Froment A., Galván B., Gambassini P.,

- Garcia-Moreno A., Grimaldi S., Haesaerts P., Holt B.,

- Iriarte-Chiapusso M.-J., Jelinek A., Jordá Pardo J.F., Maíllo-

- Fernández J.-M., Marom A., Maroto J., Menéndez M.,

- Metz L., Morin E., Moroni A., Negrino F., Panagopoulou E.,

- Peresani M., Pirson S., de la Rasilla M., Riel-Salvatore J.,

- Ronchitelli A., Santamaria D., Semal P., Slimak L., Soler J.,

- Soler N., Villaluenga A., Pinhasi R., Jacobi R. The timing

- and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance //

- Nature. – 2014. – Vol. 512, N 7514. – P. 306–309.

- Hoffecker J.F., Holliday V.T., Anikovich M.V.,

- Sinitsyn A.A., Popov V.V., Lisitsyn S.N., Levkovskaya G.M.,

- Pospelova G.A., Forman S.L., Giaccio B. From the Bay of Naples to the River Don: the Campanian Ignimbrite eruption and the Middle to Upper Paleolithic transition in Eastern Europe // J. of Hum. Evol. – 2008. – Vol. 55. – P. 858–870.

- Ivanova S. Cultural Differentiation in the Middle Palaeolithic on the Balkan Penninsula // Middle and Early Upper Palaeolithic in the Balkans. – Warzawa: Nakladem Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1979. – P. 13–33.

- Jöris O., Street M. At the end of the 14C time scale-the Middle to Upper Paleolithic record of western Eurasia // J. Hum. Evol. – 2008. – Vol. 55. – P. 782–802.

- Karavanic I., Jankovic I., James A., Smith F. Current research on the Middle Paleolithic cave, open-air and underwater sites in Dalmatia, Croatia // Dolní Věstonice Studies. – 2014. – Vol. 20. – P. 31–36.

- Kozłowski J.K. The Balkans in the Middle and Upper Palaeolithic: The Gate to Europe or a Cul-de-sac? // Proceedings of the Prehist. Soc. – 1992. – Vol. 58. – P. 1–20.

- Marti A., Folch A., Costa A., Engwell S. Reconstructing the plinian and co-ignimbrite sources of large volcanic eruptions: a novel approach for the Campanian Ignimbrite // Scientifi c Rep. – 2016. – Vol. 6 (21220). – P. 1–11.

- Mihailović D., Mihailović B., Whallon R. Excavations of Middle Paleolithic – Mesolithic Layers // Crvena Stijena in cultural and ecological context. – Podgorica: Grafo Group publ., 2017. – P. 150–204.

- Morley M.W. Mediterranean Quaternary Rockshelter Sediment Records: A Multi-Proxy Approach to Environmental Reconstruction: Unpublished PhD Thesis. – Manchester: Univ. of Manchester, 2007. – 418 p.

- Morley M.W., Woodward J.C. The Campanian Ignimbrite (Y5) tephra at Crvena Stijena Rockshelter, Montenegro // Quaternary Research. – 2011. – Vol. 75, N 3. – P. 683–696.

- Mussi M. Earliest Italy: An Overview of the Italian Paleolithic and Mesolithic. – N. Y.; L.: Kluwer Academic/Plenum, 2001. – 399 p.

- Osnovna Geoloska Karta SFRJ, Sheet K34-51. – Titograd: Saveznog geoloskog zavoda Beograd, 1971.

- Pavlenok K.K., Kozlikin M.B., Kandyba A.V., Bulatovič L., Derevianko A.P., Shunkov M.V. Style, defi cit or reduction? Analysing the Bioče Micro-Mousterian // Quartär. – 2017. – Vol. 64. – P. 95–106.

- Pappalardo L., Ottolini L., Mastrolorenzo G. The Campanian Ignimbrite (southern Italy) geochemical zoning: insight on the generation of a super-eruption from catastrophic differentiation and fast withdrawal // Contrib. Mineral. Petrol. – 2008. – N 156. – P. 1–26.

- Ribbe P.H. Chemistry, structure and nomenclature of feldspars // Feldspar Mineralogy. Rev. Mineral. – 1983. – Vol. 2. – P. 1–19.

- Rink W.J., Karavanić I., Pettitt P.B., van der Plicht J., Smith F.H., Bartoll J. ESR and AMS based 14C dating of Mousterian levels at Mujina Pećina, Dalmatia, Croatia // J. of Archaeol. Sci. – 2002. – Vol. 29. – P. 943–952.

- Scarpati C., Perrotta A., Lepore S., Calvert A. Eruptive history of Neapolitan volcanoes: constraints from 40Ar/39Ardatings // Geol. Mag. – 2013. – Vol. 150. – P. 412–425.

- Scarpati C., Sparice D., Perrotta A. A crystal concentration method for calculating ignimbrite volume from distal ash-fall deposits and a reappraisal of the magnitude of the Campanian Ignimbrite // J. Volcanol. Geotherm. Res. – 2014. – Vol. 280. – P. 67–75.

- Schmid S.M., Bernoulli D., Fügenschuh B., Georgiev N., Kounov A., Matenco L., Oberhänsli R., Pleuger J., Schefer S., Ustaszewski K., van Hinsbergen D. A compilation of the Tectonic units of the Alpine collision zone between Eastern Alps and Western Turkey. – 2016. – URL: https://www.researchgate.net/publication/325957559_A_compilation_of_tectonic_units_of_the_Alpine_collision_Zone_between_eastern_Alps_and_Western_Turkey

- Smith V.C., Isaia R., Engwell S.L., Albert P.G. Tephra dispersal during the Campanian Ignimbrite (Italy) eruption: implications for ultra-distal ash transport during the large caldera-forming eruption // Bull. of Volcanology. – 2016. – Vol. 78. – Article N 45. – URL:https://doi.org/10.1007/s00445-016-1037-0

- Veres D., Lane C.S., Timar-Gabor A., Hambach U., Constantin D. The Campanian Ignimbrite/Y5 tephra layer – A regional stratigraphic marker for isotope Stage 3 deposits in the Lower Danube region, Romania // Quaternary Intern. – 2013. – Vol. 293. – P. 22–33.

- Zilhao J. Neanderthals and moderns mixed, and it matters // Evolutionary anthropology. – Vol. 15, N 5. – 2006. – P. 183–195.