К вопросу о палеопатологических особенностях населения V-VII вв. н.э. с территории волго-донских степей

Автор: Перерва Е.В.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования палеоантропологических материалов V-VII вв., происходящих из подкурганных и грунтовых захоронений с территории Волго-Донских степей. Изучены костные останки 11 индивидов: 8 мужчин, 2 женщин и 1 ребенка. В научный оборот данные, полученные в результате палеопатологического анализа костных останков населения постгуннского-раннетюркского времени вводятся впервые. В процессе работы с палеоантропологическими материалами удалось установить, что, несмотря на свою малочисленность, серия по половозрастным и патологическим показателям находит аналогии с группами, которые проживали на данной территории в эпоху бронзы, раннего железного века, позднего средневековья, занимавшиеся кочевым скотоводством. У взрослых индивидов на зубах зафиксирован комплекс состояний, указывающий на то, что в диете населения раннетюркского времени доминировала вязкая пища, богатая жирами и белками. Подвижный образ жизни населения Волго-Донских степей V-VII вв. нашел отражение на костных останках исследованных индивидов в виде индикаторов стресса, связанных с верховой ездой и воздействием на организм низких температур. Наличие на ряде черепов исследуемой группы следов применения преднамеренной искусственной деформации позволяет сделать предположение о бытовании у них традиций, которые были свойственны кочевникам восточноевропейских степей первых веков нашей эры.

Раннетюркское время, палеопатология, волго-донские степи, скелетные останки, маркеры стресса

Короткий адрес: https://sciup.org/149145794

IDR: 149145794 | УДК: 930.26(470.45):393 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.2.5

Текст научной статьи К вопросу о палеопатологических особенностях населения V-VII вв. н.э. с территории волго-донских степей

В настоящее время большая часть проблем, связанных с археологией и историей народов V – первой половины VII в., остается нерешенной. Имеющиеся в распоряжении письменные источники не отвечают на вопросы о культурной принадлежности племен, которые расселились на территории восточноевропейских степей в эпоху великого переселения народов. Тем не менее те немногочисленные погребения, которые археологам удается идентифицировать как памятники V–VII вв., несомненно принадлежат кочевникам [Археология СССР, 1981, с. 11–12]. Малочисленность захоронений этого времени в степях Прикаспия учеными объясняется крайне подвижным и кочевым образом жизни [Плетнева, 1967, с. 181, 191; Вайнштейн, 1972, с. 77]. Дискуссионным остается вопрос и об этнической принадлежности погребений V–VII вв. Е.К. Максимов высказал точку зрения о сарматском происхождении древностей этого периода [Максимов, 1956]. С.А. Плетнева, ссылаясь на письменные источники, первоначально указала, что степное население V–VII вв. принадлежит гуннам [Археология СССР, 1981, с. 22], позднее автор уточняет, что этногенез населения Прикаспийских и Заволжских степей был очень сложен, но основную роль здесь играли остатки алано-сарматских объединений [Плетнева, 2003, с. 50]. Существенный вклад в ответ на этот вопрос могла бы дать антропология, однако, малочисленность погребений и незначительное количество костных останков, имеющихся в распоряжении исследователей, существенным образом ограничивают возможности этногенетических реконструкций.

История изучения антропологических материалов V–VII вв. начинается с работы Г.Ф. Дебеца, где им был изучен череп из кур- гана VII–VIII вв., найденный П.С. Рыковым близ села Зиновьевка. На черепной коробке исследователь отметил присутствие типично монголоидных признаков, а также склонность к до-лихокрании, которую Г.Ф. Дебец объяснил смешанным происхождением индивида [Дебец, 1948, с. 268]. В дальнейшем краниологические материалы кочевников V–VII вв. с территории Нижнего Поволжья, подробно изучались М.А. Балабановой [Балабанова, 2005; 2010]. Автором было установлено, что для раннетюркского населения восточноевропейских степей был характерен монголоидный расовый комплекс, происхождение которого связывается с мигрантами с востока и началом гегемонии тюркских народов в Восточной Европе [Балабанова, 2010, с. 12–13]. Важно также указать, что для населения этого времени были характерны различные типы искусственной деформации головы аналогии которой, наблюдаются у кочевников позднесарматского времени [Балабанова, 2005, с. 60–61].

Таким образом, несмотря на малочисленность антропологического материала, на материалах постгуннского-раннетюркского (предхазарского) времени авторами выявлен смешанный краниотип – монголоидно-европеоидный, появление которого связывается с мигрантами из Центральной Азии [Балабанова, 2005, с. 60].

Целью данной работы является введение в научный оборот новых палеоантропологических материалов V–VII вв. с территории восточноевропейских степей, а также их анализ с помощью программы палеопатологического обследования, которое до этого времени еще ни разу не проводилось.

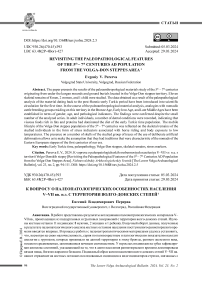

Материал и методика

Исследовались костные останки 11 индивидов: одного ребенка, 8 мужчин и 2 жен- щин, которые происходят из подкурганных и грунтовых захоронений Волго-Донских степей (рис. 1, табл. 1). В 11 случаях изучались черепные капсулы, и только у пяти индивидов для анализа были доступны кости посткраниального скелета в неполном наборе.

В связи с малочисленностью и уникальностью антропологического материала использовался индивидуальный подход при анализе костных останков. Учитывалась встречаемость дискретно-варьирующих признаков на черепной коробке, зубной системе и ряда генетических аномалий на костях посткраниального скелета [Зубов, 1968; Мовсесян и др., 1975]. При проведении исследования применялась программа палеопатологического обследования, которая была разработана А.П. Бу-жиловой [Бужилова, 1998] и дополнена указаниями зарубежных авторов [Brothwell, 1981; Buikstra, 2019].

Результаты исследования

Могильник Царев, курган 66, погребение 2. Для изучения были доступны разрушенная на мелкие части черепная коробка, правые плечевая, лучевая, большая и малая берцовые кости, которые принадлежат молодой женщине 17–20 лет. Анализ состояния сохранившихся костей скелета позволил установить, что на лобной кости в области надбровных дуг присутствуют слабые следы васкулярной реакции по типу «апельсиновой корки» 1-го балла. На своде орбит имеются сглаженные следы «cribra orbitalia», а на теменных костях в затылочной области фиксируются признаки зажившего по-ротического гиперостоза. Стертость зубов, несмотря на молодой возраст женщины, достигает дентина. На коронках верхней и нижней челюсти зафиксированы минерализованные отложения 1-го балла светло-желтого цвета. На сохранившихся костях верхних и нижних конечностей существенных патологических состояний выявить не удалось. Только на больших и малых берцовых костях в области суставных площадок коленного и голеностопного суставов имеются признаки слабой изношенности, указывая на интенсивную физическую нагрузку, выпадающую на эти суставы. Мышечный рельеф костей верхних и нижних конечностей развит средне до 2-го балла.

Могильник Степанёвка, курган 6, погребение 1. Изучалась черепная коробка, нижняя челюсть, левая плечевая кость, лучевые кости, правая тазовая кость, бедренные и большие берцовые кости. Останки принадлежат мужчине 30–35 лет.

На затылочной кости в месте прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рельефа и количества питательных отверстий, указывающих на то, что индивид мог длительное время проводить в седле. Данное наблюдение подтверждают и следы дегенеративных изменений в области затылочных мыщелков в виде незначительных краевых разрастаний, а также характер развития мест прикрепления мышц и связок на костях посткраниального скелета.

В затылочной области зафиксирована вставочная кость «os triquetrum». На верхней и нижней челюсти не проросли третьи моляры. Обследование зубочелюстной системы показало присутствие на коронках минерализованных отложений 1-го балла светло-желтого цвета. На нижней челюсти прижизненно утрачены 2-е моляры. На резцах и клыках нижней челюсти зафиксированы сколы эмали. В области височно-нижнечелюстного сустава обнаружены мелкие краевые разрастания. На сохранившихся костях посткраниального скелета, на суставных поверхностях плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов присутствуют незначительные краевые разрастания и признаки изношенности суставов в виде потертостей и узлов Поммера. Мышечный рельеф на костях верхних и нижних конечностей развит средне, не превышая уровня 1-го балла.

Могильник Ильевский, погребение 3. Изучалась черепная коробка без нижней челюсти, принадлежащая мужчине 45–50 лет. При исследовании мозговой капсулы на костях свода черепа (лобная кость, область надбровных дуг, скуловые кости, теменные и затылочная кости) обнаружилась васкулярная реакция по типу «апельсиновой корки» 1-го балла (рис. 1,Б). На лобной кости с правой стороны в 18 мм от венечного шва обнаружен костный дефект неправильной подовальной фор- мы в виде небольшой вмятины размером 12 x 8 мм. Края повреждения неровные, сглаженные. Следов воспалительного процесса не обнаружено. Вероятнее всего, травма была получена в результате удара тяжелым предметом с заостренным краем. Нападавший находился, скорее всего, спереди или сбоку и наносил удар сверху. В результате удара произошел откол верхней компакты костной пластины (рис. 1,В). Незначительная глубина дефекта и наличие следов заживления в виде новообразованной костной ткани могут указывать на прижизненный характер травмы.

Описание состояния зубочелюстной системы затруднено в связи с отсутствием всех коронок верхней челюсти, которые, вероятнее всего, были утрачены прижизненно, в результате развития заболеваний периодонта. С левой стороны на месте альвеолярных возвышений второго резца и клыка зафиксировано отверстие размером около 8 мм от абсцесса с выходом на наружную костную пластину верхней челюсти (рис. 1, Г ). Нижнечелюстные ямки на височных костях отмечены следами изношенности.

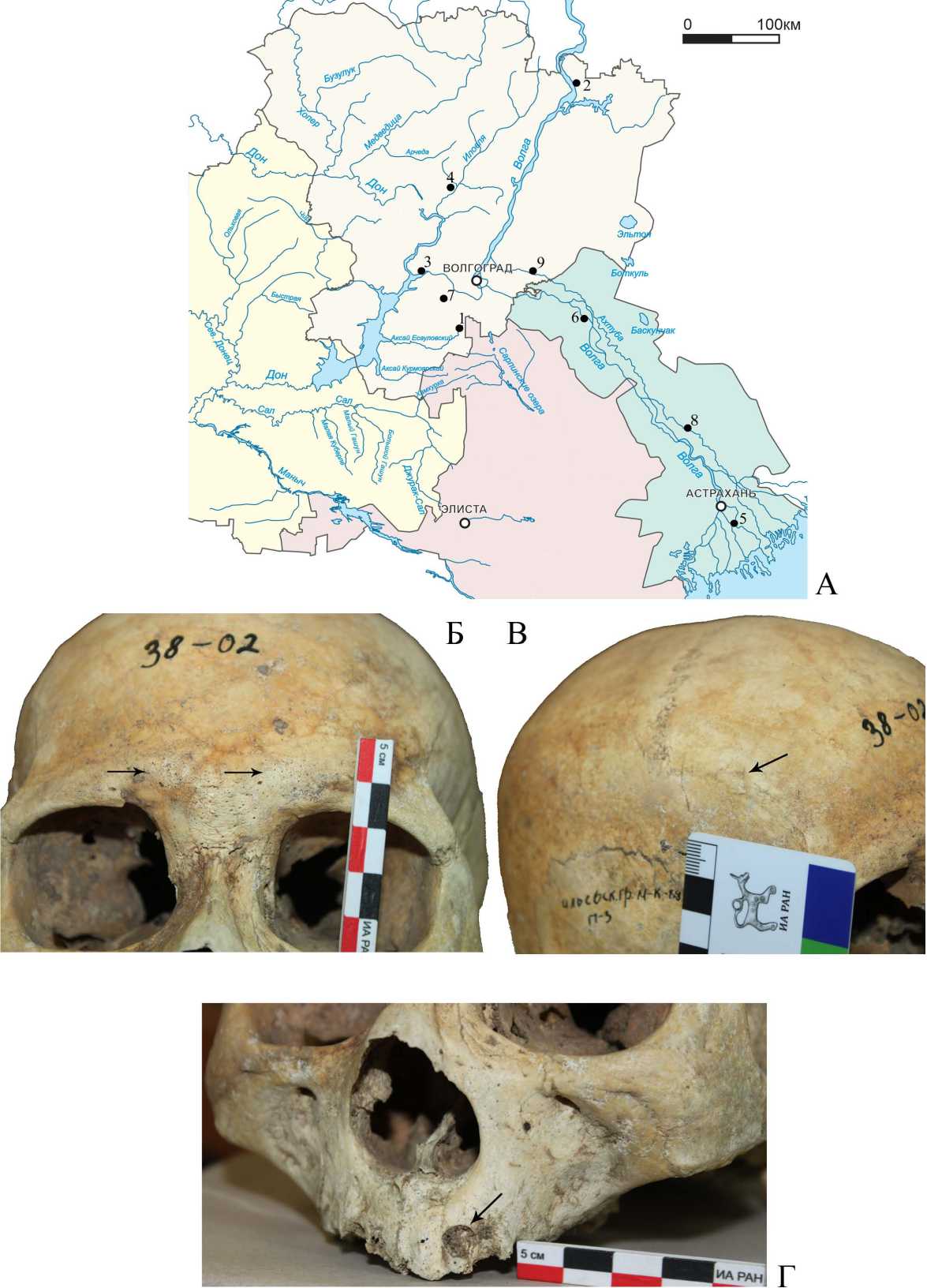

Могильник Абганерово III, курган 11, погребение 2. Исследовалась черепная коробка мужчины 35–40 лет. Подробное изучение мозговой капсулы показало, что она несет на себе следы преднамеренной искусственной деформации «теменного типа» (рис. 2,А). На костях свода черепа с наружной стороны обнаружены две остеомы. Первая над правой глазницей размером 9 x 5 мм, вторая на левой теменной кости в области теменного бугра размером 6 x 6 мм. На лобной кости в области надбровных дуг, на теменных костях, а также на затылочной кости зафиксированы признаки васкулярной реакции 2-го балла. В области нижнечелюстного сустава присутствуют признаки дегенеративных изменений в виде краевых разрастаний. Места прикрепления жевательных мышц на нижней челюсти и черепной коробке развиты интенсивно. При изучении затылочной части черепа выявлены мелкие до 1 мм краевые разрастания на мыщелках затылочного отверстия, а также уплощенность края затылочного отверстия в области атлантозатылочного сустава в месте соприкосновения зубовидного отростка (dens) второго шейного позвонка с затылоч- ным отверстием. На затылочной кости в месте прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рельефа и питательных отверстий.

Анализ состояния зубочелюстной системы показал присутствие диастемы на нижней челюсти между клыком и первым премоляром с левой стороны. На верхней челюсти прижизненно утрачены первый резец, второй и третий моляры, с правой стороны альвеолы данных зубов заросли. Моляры были потеряны в результате развития воспалительного процесса, который локализован в области альвеолярных возвышений, перегородки между зубами разрушились. Стенки дефекта оформившиеся, на краях отмечены следы пороза костной ткани, местами переходящие в периостит. На всех сохранившихся зубах верхней и нижней челюсти заметны отложения зубного камня 1-го балла светлого цвета. Корни зубов несколько оголены, маркируя развитие пародонтита 2-го балла. Эмаль зубов стерта до дентина.

Могильник Абганерово V, курган 1, погребение 1. В сохранности нижняя челюсть, фрагменты теменных костей, альвеолярная часть левой верхнечелюстной кости, базилярная часть затылочной кости. Костные останки принадлежат ребенку 3–4 лет. Черепная коробка, судя по деформации теменных костей, была искусственно модифицирована. Изучение останков позволило установить наличие следов порозности на альвеолярных отростках верхней и нижней челюсти, в альвеолах утраченных зубов, на базилярной части затылочной кости. Также следы пороза присутствуют на твердом небе верхнечелюстной кости, на внутренней поверхности нижнечелюстных отростков и на подбородочном выступе. На сохранившихся молочных зубах зафиксированы отложения светло-желтого зубного камня 1-го балла.

Могильник Писаревка II, курган 7, погребение 3. Для исследования была доступна черепная коробка и нижняя челюсть мужчины 35–45 лет. На костях свода черепа обнаружены следы васкулярной реакции 1-го балла. Нижнечелюстной сустав деформирован краевыми разрастаниями. На затылочной кости в месте прикрепления мышц

-

m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рельефа и питательных отверстий. По краям затылочных мыщелков наблюдаются разрастания до 0,5 мм.

На зубах минерализованные отложения 2-го балла светло-желтого цвета. На клыках нижней челюсти выявлены горизонтально ориентированные линии эмалевой гипоплазии, возникшие в возрасте 3–3,5 лет. Корни зубов оголены наполовину, маркируя развитие пародонтита. Стертость зубов интенсивная, как на передних, так и на задних зубах достигает дентина.

Из аномалий на черепе следует указать на вставочные родничковые кости в месте расположения антропологических точек асте-рион «os asterion».

Могильник Старица, курган 7, погребение 16. Для изучения доступны кости свода черепа, представленные мелкими фрагментами, целая нижняя челюсть, проксимальная часть правой плечевой и лучевой костей, проксимальные концы бедренных костей и левая большая берцовая кость. Останки принадлежат женщине 30–35 лет. Обследование фрагментов черепной капсулы не позволило выявить какие-либо патологические состояния и аномалии развития. При визуальном осмотре нижней челюсти обнаружилось отсутствие 3 моляров (гиподонтия). На коронках зубов зафиксированы минерализованные отложения 2-го балла темно-коричневого цвета и горизонтально ориентированные линии эмалевой гипоплазии, формирование которых произошло в период 1–4,5 лет.

На костях посткраниального скелета выявлены следы развития ранней стадии деформирующего артроза в области правого плечевого и локтевого суставов, а также левого коленного и голеностопного суставов. Мышечный рельеф на сохранившихся диафизах верхних и нижних конечностей развит слабо до 1-го балла.

Могильник Старица, курган 7, погребение 8. Исследовалась черепная коробка без верхней и нижней челюсти, плечевые, локтевые, лучевые кости, бедренные кости, правая большая берцовая кость и левая малая берцовая кость, которые принадлежали мужчине 25–35 лет. На лобной кости, на теменных кос- тях, а также на затылочной кости присутствуют следы васкулярной реакции 1-го балла. Нижнечелюстные ямки на височных костях стерты и имеют мелкие краевые разрастания, маркируя развитие артроза височнонижнечелюстного сустава. На затылочной кости в месте прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рельефа и питательных отверстий.

Из аномалий на черепной коробке следует выделить метопический шов, который разделяет лобную кость на две половины и множественные вставочные кости в затылочном шве.

Суставной аппарат костей посткраниального скелета без следов значительных изменений, только на плечевой кости в области верхнего и нижнего эпифизов наблюдаются деформации суставных площадок в виде потертостей и краевых разрастаний, что указывает на развитие начальной стадии артроза правых плечевого и локтевого суставов. Мышечный рельеф на костях верхних конечностей развит интенсивно, в особенности на костях предплечья. На нижних конечностях места прикрепления мышц развиты ниже 2-го балла.

Могильник Иловатка, курган 3, погребение 2. Для исследования была доступна черепная коробка мужчины 45–55 лет. Мозговая капсула носит на себе следы преднамеренной искусственной деформации смешанного типа лобно-затылочного с кольцевым (рис. 2, Б ). На лобной и на затылочной кости выявлены следы васкулярной реакции 2-го балла. На своде орбит зафиксированы сглаженные следы от развития «cibra orbitalia». Височно-нижнечелюстной сустав со следами значительной изношенности в виде стертости суставного бугорка на височных костях.

На затылочной кости в месте прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рельефа и питательных отверстий. Затылочные мыщелки по краям имеют разрастания до 1 мм. На внутренней поверхности лобной кости по обеим сторонам от лобного синуса обнаружены костные образования до 5–6 мм в диаметре, являясь индикатором развития такого патологического состояния, как внутренний лобный гиперостоз типа «А» по И. Гершковичу и др. [1999].

Из аномалий на черепной коробке следует отметить: вормиевые кости в венечном шве с правой стороны; множественные вставочные кости по две с каждой стороны в лямбдовидном шве; теменные отверстия на теменных костях.

Анализ состояния зубной системы показал, что на коронках наблюдаются минерализованные отложения 2-го балла светло-серого цвета. На верхней челюсти прижизненно утрачен первый моляр с правой стороны (рис. 2, В1 ). На верхней челюсти не проросли третьи моляры – гиподонтия. На резцах и клыках нижней челюсти присутствуют сколы эмали. Корни зубов оголены более чем наполовину. На верхней челюсти с левой стороны наблюдается развитие острого абсцесса, в результате осложнения пульпита (рис. 2, В2 ). Стертость зубов сильная, на некоторых зубах обнажена пульпа и формируется вторичный дентин (рис. 2, В3 ). На нижних молярах в области шейки зубов наблюдаются следы от использования индивидом твердых зубочисток, так называемые интерпроксимальные желобки.

Могильник Хошеутово I, курган 1, погребение 1. Для исследования были доступны: черепная коробка, нижняя челюсть, ключицы, кости верхних и нижних конечностей без кистей и стоп, позвонки всех отделов позвоночного столба. Костные останки принадлежат мужчине 20–30 лет. Черепная коробка носит на себе следы преднамеренной искусственной циркулярной деформации (рис. 2, Г ). При ее обследовании удалось зафиксировать краниостеноз лобного, сагиттального и затылочного шва. На внутренней поверхности костей свода черепа обнаружены пальцевидные вдавления, а на наружной поверхности признаки васкулярной реакции по типу «апельсиновой корки». Из зубных патологий следует отметить минерализованные отложения на коронках 1-го балла светло-желтого цвета.

На затылочной кости в месте прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рель- ефа и питательных отверстий. Затылочные мыщелки имеют на себе следы стертости. Костно-суставной аппарат без существенных дегенеративных изменений. Только на правой локтевой кости, на проксимальном конце, в области шиловидного отростка наблюдаются краевые разрастания и деформация суставной прерывности.

На передней поверхности левой бедренной кости зафиксирован экзостоз размером 9 x 25 мм, являющийся последствием травматического повреждения и частичного окостенения латеральной широкой мышцы бедра.

При изучении состояния костей нижних конечностей были заактированы следы от переломов правых большой и малой берцовых костей, локализованные в нижней части диафизов.

На большой берцовой кости наблюдается трещина от полного поперечного перелома кости со смещением нижней части диафиза в переднемедиальном направлении. В месте дефекта на концах обломков фиксируется образование обширной костной мозоли, развитие гиперостоза и воспалительного процесса. Признаки воспаления хорошо выражены и распространены на медиальную поверхность диафиза. Место перелома полностью не заросло.

Перелом малой берцовой кости также наблюдается в нижней части диафиза. Верхний фрагмент кости на 20 мм смещен вниз, примыкая к медиальной поверхности нижней части диафиза. Так же, как и на большой берцовой кости, на малой наблюдается развитие обширной костной мозоли, которая покрывает образовавшийся дефект не полностью. В проксимальном конце в месте перелома фиксируется интенсивный костеобразовательный процесс, осложненный воспалением периоста. Травма имеет предсмертный характер.

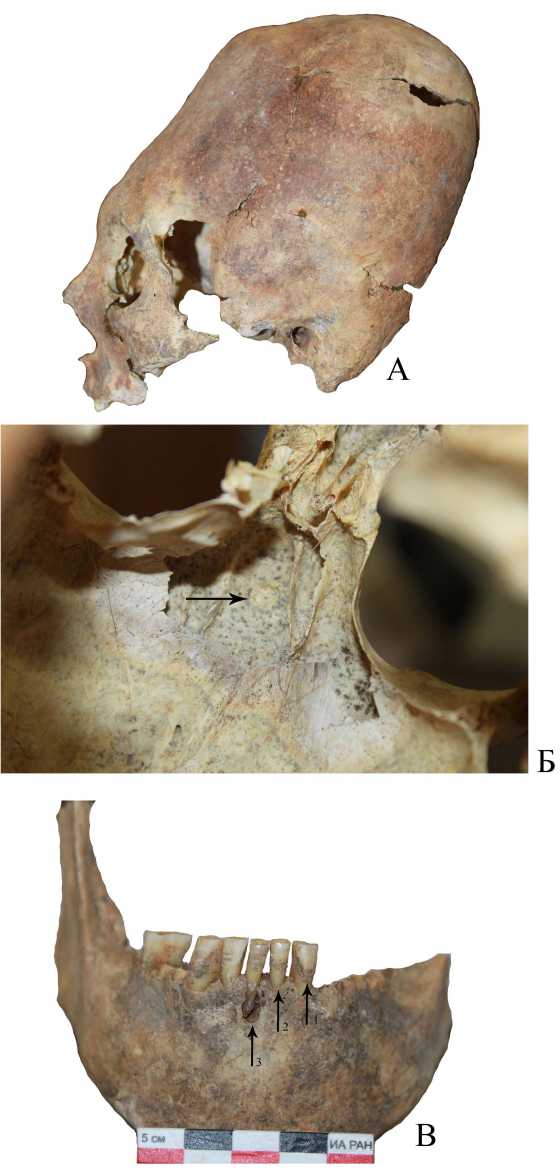

Могильник Посольский, раскоп 5, погребение 32. Для исследования была доступна разрушенная на крупные части черепная капсула и нижняя челюсть мужчины 30– 35 лет. Мозговая коробка носит на себе следы циркулярной деформации башенного высокого типа (рис. 3,А). На теменных костях, на затылочной и на лобной кости зафиксированы следы от наложения бандажей, для придания голове специфической формы. На внутренней поверхности костей свода черепа об- наружены признаки высокого внутричерепного давления в виде хорошо развитого сосудистого рисунка и пальцевидных вдавлений. В орбитах мужчины на своде наблюдается проявление сети вдавлений от сосудистых капилляров. На лобной кости в области надбровных дуг имеются признаки васкулярной реакции 1-го балла. Венечный и сагиттальный швы с внутренней стороны черепа полностью заросли в результате краниостеноза. Височнонижнечелюстной сустав имеет признаки незначительной изношенности в виде потертостей нижнечелюстных бугорков на височной кости. На затылочной кости в месте прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major зафиксировано увеличение мышечного рельефа и питательных отверстий. Также следует отметить признаки воспалительного процесса в виде костных наслоений, образования дополнительных перегородок и костных наростов, фиксирующихся в пазухах верхнечелюстных костей (последствие синусита). В правой лобной пазухе обнаружена киста округлой формы, размерами 5 х 5 мм со следами воспаления по центру (рис. 3,Б).

Обследование состояния зубной системы показало, что на сохранившихся зубах наблюдаются минерализованные отложения 2 балла светло-серого цвета (рис. 3, В1 ). Корни зубов оголены на половину вследствие развития пародонтита (рис. 3, В2 ). На зубах верхней и нижней челюсти с внешней стороны фиксируются множественные сколы эмали. В области альвеолярного возвышения первого резца с правой стороны на нижней челюсти зафиксировано отверстие размером 3 х 2 мм, имеющее выход на наружную сторону, являющееся следствием развития пульпита (рис. 3, В3 ). Резцы и клыки сильно стерты до пульпы, а коронки премоляров и моляров изношены в соответствии с возрастными показателями, до дентина.

Обсуждение

Прежде чем переходить к обсуждению результатов исследования антропологических материалов раннетюркского времени, представленных в данной работе, следует оговориться, что малочисленность исследуемой группы позволяет нам судить лишь о гипотетических закономерностях, связанных с образом жизни населения V–VII веков.

Как хорошо заметно из таблиц (табл. 2, 3) в изучаемой серии наблюдается значительно более высокая частота встречаемости в погребениях индивидов мужского пола, по сравнению с женщинами. Средний возраст смерти составил 36,8 лет, у мужчин этот показатель значительно выше (38,5 лет), чем у женщин (27,5 лет). Только один человек дожил до возраста старше 50 лет – это мужчина, останки которого обнаружены в могильнике Ило-ватка. Костные останки одного индивида принадлежали ребенку 3–4 лет.

Таким образом, серия характеризуется высоким уровнем дожития, малым количеством женщин и детей. Средний возраст смерти в группе составляет 36,8 лет (табл. 2). Мужчины в целом жили на 10 лет дольше женщин. К сожалению, в настоящий момент практически отсутствуют серии синхронного времени, которые можно было бы сравнить с изучаемой группой. Население Волго-Донских степей V–VII вв. существенным образом отличается от раннесредневековых групп аланов из могильников Клин Яр, Холм I, Мами-сондон [Алексеева и др., 2003, с. 34; Березина 2010, с. 83; 2018, с. 15].

Оценка встречаемости патологических состояний в исследуемой выборке показала, что по частотам их проявления серия также близка кочевым группам раннего железного века, раннего и позднего средневековья.

В группе наблюдается комплекс отклонений, который можно описать следующим образом: отсутствие кариеса и высокие значения таких состояний, как зубной камень, пародонтит, стертость зубной эмали (табл. 3). С одной стороны, такая направленность развития патологии зубной системы может быть следствием возрастных зависимостей [Справочник, 1977; Александров и др., 2008; Roberts, Manchester, 2012; Weiss, 2015]. С другой стороны, аналогичный комплекс признаков наблюдается нами в сериях кочевников эпохи бронзы, раннего железного века и позднего средневековья Нижнего Поволжья [Перерва, 2017; 2019; 2022]. Специфическая направленность проявления патологий зубной системы у населения V–VII вв. н.э., с одной стороны, может быть отражением доминирования в исследуемой группе возрастных индивидов, а с другой – следствием специализации в диете на вязкой пище и производных мясомолочного комплекса, что в целом характерно для кочевых сообществ восточноевропейских степей древности и средневековья.

При исследовании состояния зубочелюстной системы обращают на себя внимание высокие показатели встречаемости патологической стертости эмали зубов, признаков артроза височно-нижнечелюстного сустава и случаев развития абсцессов (табл. 3). По мнению современных специалистов, развитие гранулем, кист, острых абсцессов в околозубном пространстве чаще всего вызвано разрушающим воздействием на эмаль зубов такой патологии, как кариес [Справочник, 1977, с. 142; Ortner, Putchar, 1981, p. 442; Александров и др., 2008, с. 109–110; Buikstra, 2019, p. 768]. В случаях с населением раннетюркского времени признаков кариеса зубов зафиксировано не было. В то же время во всех случаях, когда на черепах были выявлены признаки развития острого абсцесса, патология сопровождалась повышенной стертостью зубной эмали, которая обнажала пульпу. Инфицирование костной ткани, вероятнее всего, происходило по этой причине. Дополнительно у 6 взрослых индивидов наблюдаются следы изношенности височно-нижнечелюстного сустава, указывающего на высокую нагрузку, выпадающую на зубочелюстную систему. Наличие абсцессов, признаков дегенеративной изношенности нижнечелюстного сустава и повышенной стертости эмали зубов может объясняться использованием зубочелюстного аппарата индивидами в качестве инструмента в повседневной или хозяйственной деятельности, что, в свою очередь, приводило к значительной нагрузке и изношенности этой части организма. Еще одной причиной появления абсцессов могло быть повышенное содержание абразивных веществ в повседневной пище, что, в свою очередь, способствовало патологической стертости эмали на зубах.

Низкие частоты встречаемости признаков воспалительных процессов на костях свода черепа и посткраниальном скелете, указывают на высокую степень мобильности насе- ления V–VII веков. Вероятно, плотность населения в Волго-Донских степях в это время была не большая, что препятствовало распространению специфических инфекций среди кочевников. В то же время такая ситуация может быть и следствием малочисленности выборки.

Практически у всех взрослых индивидов исследуемой группы зафиксированы признаки влияния на организм криогенного стресса (васкулярная реакция), которые могли возникнуть в результате систематического воздействия низкой температуры воздуха или холодного ветра. Возможно, в силу подвижного образа жизни население V–VII в. могло длительное время находиться на открытом воздухе. Согласно палеопочвеным исследованиям, в субатлантический период V–IX вв. н.э. в степной зоне складываются аридные условия [Демкин, Демкина, 2000, с. 5; Якимов и др., 2007, с. 195]. По данным В.В. Клименко, до VII в. в Северном полушарии наблюдается сильное похолодание, пик которого приходится на VI в. [Клименко, 2003]. Аридизация в восточноевропейских степях, сопровождаясь похолоданием в степи, приводит к сокращению мощности снежного покрова, создавая благоприятные условия зимнего содержания скота [Борисов, Мимоход, 2011, с. 371]. В случае с исследуемой выборкой дополнительным свидетельством интенсивного воздействия на организм части населения V–VII вв. низких температур может быть и случай синусита и фронтита, выявленный на черепе у мужчины из могильника Посольский.

О том, что население V–VII вв. н.э. вело мобильный образ жизни, часто перемещаясь на дальние пространства и при этом используя в качестве основного средства передвижения лошадь, могут свидетельствовать признаки, выявленные на черепе, в виде изношенности затылочных мыщелков на основании черепа и значительное развитие мест прикрепления мышц m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major и проявления питательных отверстий на затылочной кости. Данные состояния на черепе дополняются индикаторами механического стресса на костях посткраниального скелета, входящие в перечень признаков, которые связывают с верховой ездой [Бужилова, 1998].

Выявлены в группе и индикаторы эпизодического и специфического стресса. Так эмалевая гипоплазия, «cribra orbitalia» и порозность костей свода и лицевого отдела черепа указывают на то, что в детском возрасте часть индивидов перенесли серьезные заболевания гемолитического характера или испытывали периоды длительного голода (табл. 3). Травматические повреждения, зафиксированные на останках населения раннеюрского времени, редки. Тем не менее их фиксация, с одной стороны, может быть отражением сложной политической обстановки в регионе в это время, а с другой – результатом социальной напряженности внутри общества или следствием обычной случайности.

Яркой особенностью исследуемой группы является наличие на ряде черепов признаков преднамеренной искусственной деформации. Частота встречаемости ее невысокая – 40 % у взрослого населения (табл. 3). Из 5 случаев 4 – это циркулярная деформация. Только у мужчины из могильника Абганерово III модификация черепа теменного типа. Распространение традиции преднамеренной деформации на черепах постгуннского-раннетюркского времени указывает нам на возможные связи данного населения с кочевниками II–IV вв. н.э., у которых этот обычай также был широко распространен.

Заключение

Подводя итоги исследования группы, происходящей из погребений V–VII вв. с территории Волго-Донских степей следует указать на ряд особенностей.

По большей части патологических состояний, которые были обнаружены у индивидов в исследуемой группе, а также по половозрастным данным, несмотря на малочисленность серии, выборка находит аналогии с сериями кочевников раннего железного века и XIII–XIV вв., в то же время существенно отличаясь от синхронных оседлых групп Северного Кавказа.

Зафиксированный комплекс патологических состояний зубной системы указывает на доминирование в рационе продуктов с большим содержанием белков и жиров, характерен для мясомолочного рациона, распространенного у древних и средневековых кочевых обществ восточноевропейских степей.

Данные палеопатологии подтверждают предположения археологов и историков о том, что население Волго-Донских степей в V–VII вв. вело подвижный, кочевой образ жизни.

Наличие случаев циркулярной преднамеренной искусственной деформации черепа на антропологических материалах постгуннско-го-раннетюркского времени позволяет предположить, что у населения южнорусских степей этого времени бытовали культурные традиции, которые были характерны и для кочевых обществ первых веков нашей эры.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда № 24-28-00772 «Исследование антропологии полиэтничных социумов Нижнего Поволжья в эпоху средневековья».

The work was supported by Russian Science Foundation grant No. 24-28-00772, “Anthropological Study of Polyethnic Medieval Societies in the Lower Volga Region”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Материалы исследования

Table 1. Research materials

|

№ |

Могильник |

Курган / погребение / раскоп |

Сохранность |

Пол |

Возраст |

Деформация черепа |

Источник |

|

|

Череп |

Посткраниальный скелет |

|||||||

|

1 |

Абганерово III |

Кург. 11, погр. 2 |

1 |

– |

Муж. |

30–40 |

1 |

[Круглов, 2006] |

|

2 |

Абганерово V |

Кург. 1, погр. 1 |

1 |

– |

Реб. |

3–4 |

1 |

[Круглов, 2006] |

|

3 |

Иловатка |

Кург. 3, погр. 2 |

1 |

– |

Муж. |

45–50 |

1 |

[Смирнов, 1959] * |

|

4 |

Ильевский |

Погр. 3 |

1 |

– |

Муж. |

45–50 |

– |

[Круглов, 2004] |

|

5 |

Писаревка II |

Кург. 7, погр. 3 |

1 |

– |

Муж. |

40 |

– |

[Мамонтов, 2001] |

|

6 |

Посольский |

Погр. 32 |

1 |

– |

Муж. |

30–35 |

1 |

Неопубликованные данные из раскопок С.А. Пантелеева ** |

|

7 |

Старица |

Кург 7, погр. 8 |

1 |

1 |

Муж. |

30–35 |

– |

[Круглов, 2020] |

|

8 |

Старица |

Кург. 7, погр. 16 |

1 |

1 |

Жен. |

30–35 |

– |

[Круглов, 2020] |

|

9 |

Степанёвка |

Кург. 6, погр. 1 |

1 |

1 |

Муж. |

30–35 |

– |

[Мамонтов, 1990] |

|

10 |

Хошеутово |

Кург. 1, погр. 1 |

1 |

1 |

Муж. |

20–30 |

1 |

[Круглов, 2006] |

|

11 |

Царев |

Кург. 66, погр. 2 |

1 |

1 |

Жен. |

16–20 |

– |

[Круглов, 2014] |

Примечания. * – выражаю благодарность доктору исторических наук, академику РАН, директору Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ А.П. Бужиловой, а также кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику НИИ и Музея Антропологии МГУ Н.Я. Березиной за оказанную помощь и возможность работы в фондах института; ** – выражаю благодарность Пантелееву Сергею Александровичу, сотруднику Института археологии им. А.Х. Халикова (Республика Татарстан), за предоставление материалов для исследования.

Таблица 2. Половозрастные особенности исследуемой группы

Table 2. Age and gender characteristics of the study group

|

Основные палеодемографические показатели |

7s \ |

29 \ |

Пол не определен |

n/11 |

|

Infantilis I (нов. – 6–7 лет) |

– |

– |

1 |

1 |

|

Adultus I (19–24 года ) |

– |

1 |

– |

1 |

|

Adultus II (25–34 года) |

4 |

1 |

– |

4 |

|

Maturus I (35–44 года) |

2 |

– |

– |

2 |

|

Maturus II (45–55 лет) |

2 |

– |

– |

2 |

|

Основные палеодемографические характеристики |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

Взрослые |

|

Реальный объем выборки (N) |

11,0 |

8,0 |

2,0 |

10,0 |

|

Средний возраст смерти в группе (А) |

33,4 |

38,5 |

27,5 |

36,4 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА) |

36,8 |

38,5 |

27,5 |

36,4 |

|

Процент детской смертности (PCD) |

10,0 |

– |

– |

– |

|

Процент детей в интервале 0–1 от NCD (PBD) |

14,3 |

– |

– |

– |

|

Процентное соотношение полов (SR) |

400,0 |

– |

– |

400,0 |

|

Процент индивидов данного пола (PSR) |

– |

80 |

20 |

– |

|

Процент индивидов старше 50 лет (С50+) |

6,5 |

8,9 |

0,0 |

7,1 |

Таблица 3. Частоты встречаемости некоторых патологических состояний в исследуемой серии

Table 3. Frequencies of occurrence of some pathological conditions in the study series

|

Признаки |

Суммарная выборка взрослых |

Мужчины |

Женщины |

Infantilis I |

|

N/% |

N/% |

N/% |

N/% |

|

|

10/5 |

8/3 |

2/2 |

1/1 |

|

|

Искусственная деформация черепа |

4 (40 %) |

4 (50 %) |

0 (0 %) |

1 (100 %) |

|

Интерпроксимальные желобки |

1 (10 %) |

1 (12,5 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Кариес |

1 (10 %) |

1 (12,5 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Абсцесс |

3 (30 %) |

3 (38 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Зубной камень |

8 (80 %) |

6 (75 %) |

2 (100 %) |

1 (100 %) |

|

Эмалевая гипоплазия |

3 (30 %) |

2 (25 %) |

1 (50 %) |

1 (100 %) |

|

Потеря зуба |

4 (40 %) |

4 (63 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Заболевания пародонта |

5 (50 %) |

5 (63 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Сколы эмали |

3 (30 %) |

3 (38 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Артроз височно-нижнечел. сустава |

9 (90 %) |

8 (100 %) |

1 (50 %) |

0 (0 %) |

|

Васкулярная реакция |

8 (90 %) |

8 (100 %) |

1 (50 %) |

0 (0 %) |

|

Cribra orbitalia |

2 (20 %) |

1 (12,5 %) |

1 (50 %) |

0 (0 %) |

|

Поротический гиперостоз |

1 (10 %) |

0 (0 %) |

1 (50 %) |

1 (100 %) |

|

Порозность |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

1 (100 %) |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

1 (10 %) |

1 (12,5 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Пальцевидные вдавления |

5 (50 %) |

2 (25 %) |

1 (50 %) |

1 (100 %) |

|

Воспалительные процессы на костях черепа |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Травмы костей свода черепа |

1 (10 %) |

1 (12,5 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Деформирующий артроз |

1 (20 %) |

1 (33 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Травмы посткран. скелета |

1 (20 %) |

1 (33 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Воспалительные процессы на костях посткраниального скелета |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

Рис. 1. Карта ( А ) расположения могильников, из которых происходят материалы исследования

( 1 – Абганерово; 2 – Иловатка; 3 – Ильевский; 4 – Писаревка II; 5 – Посольский; 6 – Старица;

7 – Степанёвка; 8 – Хошеутово; 9 – Царёв) и череп мужчины из могильника Ильевский: Б – васкулярная реакция по типу «апельсиновой корки»; В – травма лобной кости;

Г – абсцесс на верхней челюсти

Fig. 1. Map ( А ) of location of the cemeteries from which the research materials originate

( 1 – Abganerovo; 2 – Ilovatka; 3 – Ilyevsky; 4 – Pisarevka II; 5 – Posolsky; 6 – Staritsa;

7 – Stepanevka; 8 – Khosheutovo; 9 – Tsarev) and the skull of a man from the Ilyevsky cemetery: Б – vascular reaction of the “orange peel” type; B – injury to the frontal bone; Г – abscess on the upper jaw

Рис. 2. Черепа из могильников Абганерово III, Иловатка, Хошеутово:

А – следы преднамеренной искусственной деформации «теменного типа» на черепе мужчины из могильника Абганерово III; Б – следы преднамеренной искусственной деформации смешанного типа лобно-затылочного с кольцевым на черепе мужчины из могильника Иловатка; В – верхняя челюсть мужчины из могильника Иловатка ( 1 – прижизненная утрата первого моляра с правой стороны;

-

2 – отверстие от абсцесса, вызванного пульпитом; 3 – сильная стертость эмали на молярах);

Г – следы преднамеренной искусственной деформации циркулярного типа на черепе мужчины из могильника Хошеутово

Fig. 2. Sculls from the Abganerovo III, Ilovatka, Khosheutovo cemeteries:

A – traces of intentional artificial deformation of the “parietal type” on the skull of a man from the Abganerovo III cemetery; Б – traces of intentional artificial deformation of a mixed type of fronto-occipital with ring on the skull of a man from the Ilovatka cemetery; B – upper jaw of a man from the Ilovatka cemetery ( 1 – antemortem loss of the first molar on the right side; 2 – hole from an abscess caused by pulpitis; 3 – severe abrasion of enamel on the molars); Г – traces of intentional artificial deformation of a circular type on the skull of a man from the Khosheutovo cemetery

Рис. 3. Череп мужчины из могильника Посольский:

А – следы циркулярной деформации черепа башенного типа; Б – киста в правой лобной пазухе; В – нижняя челюсть ( 1 – отложения зубного камня на втором левом резце; 2 – признаки пародонтита в виде оголения корней зубов;

-

3 – абсцесс в области верхушки корня первого правого резца)

-

Fig. 3. The scull of a man from the Posolsky cemetery:

A – traces of tower-type circular cranium deformation; Б – cyst in the right frontal sinus; B – lower jaw

-

( 1 – deposits of tartar on the second left incisor; 2 – signs of periodontitis in the form of exposed tooth roots;

3 – abscess in the area of the apex of the root of the first right incisor)

Список литературы К вопросу о палеопатологических особенностях населения V-VII вв. н.э. с территории волго-донских степей

- Александров М. Т., Бажанов Н. Н., Медведев Ю. А., Платонов В. В., Сергеев Ю. Н., 2008. Стоматология: учеб. для вузов. М.: Изд-во ГЭЩТАР-Медиа. 446 с.

- Алексеева Т. И., Богатенков Д. В., Лебединская Г. В., 2003. Влахи. Антропо-экологическое исследование (по материалам средневекового некрополя Мистихали). М.: Научный мир. 132 с.

- Археология СССР, 1981. Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука. 301 с.

- Балабанова М. А., 2005. Антропология населения Нижнего Поволжья (кон. V – 1-я пол. IX в.) // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 4. Донецк: ДонНУ. С. 55–72.

- Балабанова М. А., 2010. К вопросу о происхождении раннесредневекового населения Юга Восточной Европы и участие в его этногенезе сарматских групп // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 2, № 18. С. 5–16.

- Березина Н. Я., 2010. Демографические особенности раннесредневекового населения Северной Осетии (по материалам могильника Мамисондон) // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. № 4. С. 82–87.

- Березина Н. Я., 2018. Раннесредневековое население Центрального Кавказа по данным антропологии (на примере изучения могильника Мамисондон): автореф. дис. ... канд. биол. наук. М.: МГУ. 32 с.

- Борисов А. В., Мимоход Р. А., 2011. Роль природной среды в сложении лолинской культуры // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II. СПб. ; М. ; Великий Новгород: Новгородский технопарк. С. 370–371.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях // Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый сад. С. 87–147.

- Вайнштейн С. И., 1972. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М.: ГРВЛ. 316 с.

- Демкин В. А., Демкина Т. С., 2000. Степные курганы: уникальный историко-природный архив. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_15518

- Дебец Г. Ф., 1948. Палеоантропология СССР. М.: АН СССР. 389 с.

- Зубов А. А., 1968. Одонтология. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 199 с.

- Клименко В. В., 2003. Климат и история в средние века // Восток (Oriens). № 1. С. 4–41.

- Круглов Е. В., 2004. Погребение хазарского времени у с. Ильевка // Хазарский Альманах. Т. 2. Киев ; Харьков ; М.: Гешарим, Мосты культуры. С. 180–186.

- Круглов Е. В., 2006. Заметки на полях некоторых статей по антропологии в свете проблем археологии хазарского времени // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 8. С. 263–264.

- Круглов Е. В., 2014. Погребение горизонта Суханово (Большой Токмак – Суханово – Царев) второй половины VI – начала VII века из Царевского курганного могильника // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 12: Хазарское время. Донецк: ДонНУ. С. 199–214.

- Круглов Е. В., 2020. Раннесредневековый горизонт курганного могильника у с. Старица (Астраханская область) // Древности Кубани. Вып. 24. С. 111–117.

- Максимов Е. К., 1956. Позднейшие сармато-аланские погребения V–VIII вв. на территории Нижнего Поволжья // Труды Саратовского Областного Музея Краеведения. Археологический сборник. Вып. 1. Саратов: Коммунист. С. 65–85.

- Мамонтов В. И., 1990. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и Донской экспедиции археологической лаборатории НИС ВГПУ за 1990 год // Архив ВОКМ. № 69.

- Мамонтов В. И., 2001. Отчет о работе Донской экспедиции НИС ВГПУ в 2001 г. // Архив ВОКМ. № 163.

- Мовсесян А. А., Мамонова Н. Н., Рычков Ю. Г., 1975. Программа и методика исследования аномалий черепа // Вестник Антропологии. Вып. 51. С. 127–150.

- Перерва Е. В., 2017. Поздние сарматы Нижнего Поволжья (по данным палеопатологии) // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Сарматы и их окружение: материалы VII Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. Челябинск. С. 111–122.

- Перерва Е. В., 2019. Палеопатология населения эпохи средней бронзы (по материалам могильников Нижнего Поволжья) // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социология. № 1. С. 83–88.

- Перерва Е. В., 2022. Кочевое население Нижнего Поволжья второй половины XIII – XIV в. по результатам палеопатологического исследования // Нижневолжский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 208–243. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2022.1.11

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука. 209 с.

- Плетнева С. А., 2003. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV–XIII века). Воронеж: ВГУ. 248 с.

- Смирнов К. Ф., 1959. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // Древности Нижнего Поволжья (Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции). МИА. Т. I, № 60. М.: АН СССР. С. 206–322.

- Справочник по стоматологии, 1977. М.: Медицина. 582 с.

- Якимов А. С., Демкин В. А., Алексеев А. О., 2007. Природные условия степей Нижнего Поволжья в эпоху Средневековья (VIII–XIV вв. н.э.) М.: НИА-Природа: Фонд «Ионосфера». 228 с.

- Brothwell D. R., 1981. Digging up Bones. London: Cornell University Press. 316 p.

- Buikstra J. E., 2019. Ortner’s Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. London: Academic Press. 839 p.

- Roberts Ch., Manchester K., 2012. The Archaeology of Disease. Strout: The History Press. 338 p.

- Ortner D. J., Putschar W. G. J., 1981. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Institution Press. 479 p.

- Weiss E., 2015. Paleopathology in Perspective: Bone Health and Disease Through Time. Lanham: Rowman & Littlefield. 249 p.