К вопросу о передаче инфекционного начала возбудителя фомоза семенами подсолнечника

Автор: Саукова С.Л., Антонова Т.С., Арасланова Н.М., Ивебор М.В.

Рубрика: Защита растений и иммунология

Статья в выпуске: 4 (180), 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили в 2018 г. на центральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. Целью исследования было показать, что посев семян подсолнечника, в разной степени пораженных фомозом, способствует переносу возбудителя в другие регионы и накоплению инфекционного начала гриба в почве. В фазе цветения растений гибридов подсолнечника Ахиллес, Меркурий, Фактор, Альтаир, Донской с разной степенью устойчивости к фомозу корзинки искусственно инокулировали возбудителем (Phoma macdonaldii Boerema) путём помещения под листочки обертки питательной среды из семянок, искусственно инфицированных грибом в лабораторных условиях. Во всех вариантах опыта наблюдалось поражение 100 % растений. Некротические участки поражённой ткани занимали менее 50 % всей площади морфологически нижней стороны корзинки, однако распространялись вглубь её и доходили до семян, на которых появлялись признаки поражения. Посев таких семян в условиях теплицы приводил либо к изреженности всходов за счёт полной гибели зародыша или проростков, либо вырастающие растения имели внешние симптомы поражения фомозом. Таким образом, модельный эксперимент показал, что семена подсолнечника, в разной степени поражённые фомозом, способствуют накоплению инфекционного начала гриба в почве и переносу возбудителя в другие регионы.

Подсолнечник, искусственная инокуляция, фомоз, инфицированные семена, некроз, мицелий, пикниды

Короткий адрес: https://sciup.org/142222554

IDR: 142222554 | УДК: 633.854.78:632.4:631.522 | DOI: 10.25230/2412-608X-2019-4-180-113-118

Текст научной статьи К вопросу о передаче инфекционного начала возбудителя фомоза семенами подсолнечника

Введение. Возбудитель фомоза, или черной пятнистости ‒ Phoma macdonaldii 113

Boerema (в сумчатой стадии – Leptosphaeria lindquistii Frezzi) ‒ сохраняет жизнеспособность на растительных остатках (пораженных стеблях, корневой системе и семенах) в виде мицелия и плодовых тел [1; 2; 3; 4]. В весеннее время при созревании псевдо-тециев L. lindquistii и пикнид P. macdonaldii на растительных остатках происходят первые выбросы аскоспор и пикноспор, которые разносятся воздушными потоками и водой. Это позволяет возбудителю фомоза аэрогенно распространяться на большие расстояния. Массовый лет спор совпадает с началом появления всходов и продолжается в течение всей вегетации подсолнечника [5]. Известно, что при плотности перезимовавших стеблей в поле в среднем 16 шт./м2, плотность псевдотециев L. lindquistii составляла 81200 шт./м2. В одном псевдоте-ции может находиться до 6000 аскоспор. Значительные выбросы аскоспор происходят в дождливый день и составляют до 50 % от общего количества созревших псевдотециев, а в сухой день ‒ 28 % [6]. Пораженные фомозом растения подсолнечника замедляют рост, уменьшается диаметр стебля, в результате растения имеют более короткий период вегетации [7]. Seassau [8] в 2010 г. выдвинул гипотезу о том, что прогрессирование проникновения мицелия гриба P. macdonaldii и его токсинов в сосуды ксилемы стебля подсолнечника приводит к их постепенной обструкции, раннему старению, о чем свидетельствует уменьшение активной поверхности листвы, сопровождающееся снижением водоснабжения растения. Поражение корзинок подсолнечника происходит почти одновременно с появлением пятен на стеблях растений [9]. При поражении корзинок существенно снижается урожай семян и качество масла [10]. Многие авторы указывали, что патоген может сохраняться в семенах [3; 11]. При этом недостаточно изучена полевая всхо- жесть семян, пораженных возбудителем фомоза.

Целью исследования было показать, что посев семян подсолнечника, в разной степени поражённых фомозом, способствует переносу возбудителя в другие регионы и накоплению инфекционного начала гриба в почве.

Материалы и методы. На физиологической площадке (карантинном участке) ВНИИМК в 2018 г. проводили посев семян гибридов подсолнечника Ахиллес, Меркурий, Фактор, Альтаир, Донской. Повторность 2-кратная, по десять растений в каждой. Схема посева 70 × 70 см, оставляли по два растения в гнезде после прорывки. Для заражения корзинок использовали наиболее патогенный изолят гриба P. macdonaldii, выделенный в 2017 г. из пораженного фомозом стебля подсолнечника Красногвардейского района Ставропольского края [12].

Для идентификации видовой принадлежности возбудителя болезни при реизоляции использовали систематики Билай [13], Boerema [14].

Искусственную инокуляцию корзинок гибридов подсолнечника выполняли с применением инфекционного начала P. macdonaldii , которое получали следующим образом: семена подсолнечника замачивали в воде на один час, затем промывали проточной водой и раскладывали в колбы по 50 граммов. Колбы закрывали фольгой, сверху пергаментной бумагой и автоклавировали при 1,2 атм. в течение 30 мин. После стерилизации в колбу добавляли 10 мл стерильной разогретой до жидкого состояния среды овсяный агар (ОА) и встряхивали для равномерного распределения. Затем высевали одинаковые по размеру (1 × 1 см) агаровые высечки колоний моноспоровой культуры P. macdonaldii, выращенной в чашках Петри на среде ОА. Колбы герметично закрывали и помещали в термостат, инкубировали 30 дней при температуре

25 оС. Поражённые грибом семянки использовали для заражения корзинок подсолнечника в фазе цветения путём помещения одной под листочки обёртки. Накрывали влажной ватой для создания микроклимата с повышенной влажностью, что благоприятствовало прорастанию спор и заражению фомозом. Вату смачивали стерильной водой в утренние часы ежедневно в течение 7 дней. У контрольных растений под листочки обёртки помещали стерильные семянки. Отмечали внешние симптомы поражения возбудителем фомоза корзинок подсолнечника. Учеты проводили на 30-й день после инокуляции. У гибридов подсолнечника поверхность морфологически нижней стороны корзинки визуально делили на восемь равных частей и выражали размеры некротической ткани в условных процентах от её площади. В конце вегетации корзинки срезали. Из поражённых грибом зон отбирали семена (по 10 шт. с каждой корзинки) с внешними симптомами фомоза. В зимний период в условиях теплицы (2018‒2019 гг.) проводили посев этих семян (по 10 штук в рядке) в короба, наполненные почвой и песком в соотношении 2 : 1. В контрольном варианте посев осуществляли семенами из непораженных корзинок. Выращивали в течение двух месяцев при температуре 25–30 оС, 16-часовом фотопериоде и освещении 20 тыс. лк. Полив осуществляли проточной водой по мере подсыхания почвы. Учитывали количество всходов и растений с симптомами болезни до фазы цветения. В соответствии с постулатами Коха, из заражённых растений выделяли возбудителя и проводили его идентификацию.

Результаты и обсуждение. Согласно данным Roustaee с соавторами [15], оптимальными условиями для роста и развития возбудителя фомоза на растениях подсолнечника в природе является температура 25 оС и капельно-жидкая влага.

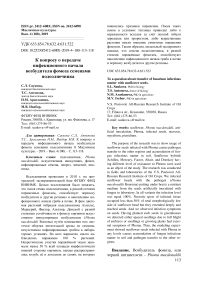

Однако климатические условия 2018 г. (сухая жаркая погода с конца июля, выпадение недостаточного количества осадков и относительно низкая влажность воздуха в августе) в период искусственной инокуляции складывались не очень благоприятно для развития фомоза. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, во всех вариантах наблюдалось 100%-ное поражение растений. Однако размеры некротических участков составляли менее 50,0 % площади каждой корзинки (рис. 1). Наибольшие размеры участков некротизированной ткани отмечали на корзинках гибридов Ахиллес и Меркурий ‒ 41,0 и 44,0 % соответственно. Наименьший процент поражённой площади поверхности морфологически нижней стороны корзинок наблюдали у гибрида Донской.

Ахиллес Меркурий Фактор Альтаир Донской

Рисунок 1 ‒ Поражённая площадь морфологически нижней стороны корзинок у гибридов подсолнечника на 30-й день после искусственной инокуляции

В местах инокуляции образовывались небольшого размера участки отмершей ткани. Затем темно-коричневые (бурые) до черного цвета пятна от центра заражения увеличивались, осваивая новые участки поверхности внешней стороны корзинки. Часто встречались некротические участки, имеющие по краю концентрические круги, отличающиеся более темной окраской (рис. 2). Инфицированная ткань была мягкой, но не гниющей, в отдельных местах растрескивалась. К концу вегетации растений на поверхности 115

некротических участков формировались пикниды. При сильной колонизации тканей корзинки мицелием гриба трубчатые цветки бурели.

Рисунок 2 - Внешние симптомы поражения корзинки подсолнечника грибом Phoma macdonaldii на 30-й день после искусственного заражения путём размещения инфицированной семянки под листочком обертки (ориг.)

При продольном разрезе корзинок подсолнечника в местах поражения фо-мозом наблюдался некроз тканей от темно-оливкового до черного цвета, мицелий гриба пронизывал расширенную часть цветоложа, поражая прицветники цветка и семена (рис. 3). Семена таких поражённых цветков формировались невыполненные, щуплые и выполненные, но с мицелием и репродуктивными органами гриба на плодовой оболочке. Пораженное ядро семянки имело некроз бурого цвета.

Рисунок 3 - Продольный разрез корзинки подсолнечника через 40 дней после искусственного заражения под листочек обёртки возбудителем фомоза Рhoma macdonaldii и пораженная семянка (ориг.)

Для посева в теплице отбирали из зон поражения семена, отличающиеся выполненностью, но с наличием признаков поражения на плодовой оболочке. Типы поражения проростков разных гибридов подсолнечника изучаемым патогеном были сходны, различия наблюдались лишь в количестве здоровых и больных растений у каждого гибрида подсолнечника. Семена восприимчивых гибридов подсолнечника, инфицированные возбудителем фомоза, не прорастали (рис. 4), а проростки, появившиеся на поверхности почвы, имели опоясывающие черные участки в области корневой шейки, которые распространялись на гипокотиль. Всходы с такими признаками поражения сгнивали.

Рисунок 4 - Изреженность растений гибрида подсолнечника Меркурий, выросших из пораженных фомозом семян

(слева) в условиях теплицы. Справа -рядок контрольных растений, выросших из здоровых семянок (ориг.)

Наблюдали растения с некротическими участками черного и бурого цвета на семядольных листьях, образовавшихся под действием гриба (рис. 5). При этом ослабленные растения отставали в росте и полегали. Наиболее восприимчивыми к возбудителю фомоза были гибриды подсолнечника Ахиллес и Меркурий: процент сгнивших семян и нежизнеспособных проростков составил 55,5 и 55,7 % (таблица), что соответствовало и наибольшему размеру некроза, занимающего 44,0 и 41,0 % всей поверхности корзинки при заражении растений на участке открытого грунта (рис. 1).

Таблица

Влияние поражения фомозом семян гибридов подсолнечника на их всхожесть и зараженность проростков в условиях теплицы

|

Гибрид |

Вариант |

Всхожесть семян, % |

Поражено проростков, % |

||

|

сгни ли |

проросли, но сгнили |

некрозы на семядольных листьях |

|||

|

Ахиллес |

Пораженные семена |

35,6 |

43,3 |

12,2 |

8,9 |

|

Контроль |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Меркурий |

Пораженные семена |

27,1 |

54,3 |

1,4 |

17,2 |

|

Контроль |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Фактор |

Пораженные семена |

57,0 |

38,0 |

0,0 |

5,0 |

|

Контроль |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Альтаир |

Пораженные семена |

66,8 |

20,0 |

0,0 |

13,2 |

|

Контроль |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

|

Донской |

Пораженные семена |

76,7 |

10,0 |

8,3 |

5,0 |

|

Контроль |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Рисунок 5 ‒ Пораженные фомозом семядольные листья растений гибридов подсолнечника Ахиллес (слева) и Меркурий (справа) (ориг.)

Всходы растений у гибридов подсолнечника Фактор, Альтаир и Донской варьировали от 57,0 до 76,7 %, при поражении поверхности корзинок 31,0 и 37,0 % соответственно. У всех гибридов подсолнечника отмечали от 5,0 до 17,2 % растений с некрозами на семядольных листьях, которые распространялись на черешок, но без проявления внешних симптомов фомоза на стебле до фазы цветения. Такие растения способны выжить и дать урожай в поле при склады- вающихся благоприятных условиях для подсолнечника. В контрольных вариантах процент внешне здоровых растений гибридов подсолнечника составил 100,0 %.

Реизоляция патогена из пораженных частей корзинки, семян, проростков и из единичных кусочков стеблей на месте отмерших семядольных листьев растений подсолнечника подтвердила, что образовавшийся мицелий и репродуктивные органы принадлежат виду Phoma macdonaldii Boerema .

В результате исследований, проведенных в контролируемых условиях, следует, что фаза прорастание семян ‒ появление всходов является самым уязвимым периодом для подсолнечника. Зараженность семян фомозом непосредственно приводит к снижению их прорастания. Посев пораженных семян влечет накопление в почве инфекционного начала гриба, тем самым создаются очаги инфекции, которые обусловливают заражение нового урожая.

Выводы. Заражение морфологически нижней стороны корзинок подсолнечника возбудителем фомоза вызывает поражение в разной степени части семян вплоть до полной гибели зародыша. Посев поражённых фомозом семян приводит к изреженности всходов подсолнечника, распространению и образованию новых очагов инфекционного начала возбудителя.

Таким образом, модельный эксперимент показал, что посев семян подсолнечника, в разной степени поражённых фомозом, способствует переносу возбудителя в другие регионы и накоплению инфекционного начала гриба в почве.

Список литературы К вопросу о передаче инфекционного начала возбудителя фомоза семенами подсолнечника

- Арасланова Н.М., Саукова С.Л., Антонова Т.С., Ивебор М.В. К вопросу о вредоносности Phoma macdonaldi Boerema на подсолнечнике // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2018. - Вып. 3 (175). - С. 117-123.

- Саукова С.Л., Ивебор М.В., Антонова Т.С., Арасланова Н.М. Возбудитель фомоза на вегетирующих растениях подсолнечника в Краснодарском крае // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. - 2014. - Вып. 2 (159-160). - С. 167-172.

- Jiafeng Luo, Pinshan Wu. Detection and identification of Phoma macdonaldii in sunflower seeds imported from Argentina // Australasian Plant Pathology. - 2011. - Р. 82-83.

- Marić A., Masirević S., El Sayed F. Pojava Leptosphaeria lindquistii Frezzi, savrsenog stadija gljive Phoma macdonaldii Boerema prouzrokovaca crne pegavosti suncokreta u Jugoslaviji // Zaštita bilja. - 1981. - Vol. 32 (4). - P. 329-334.

- Marić A., Camprag D., Masirevic S. Sunflower black stem (In Serbo-Croatian). - Nolit, Belgrad, Yugoslavia. - 1988. - P. 37-45.

- Descorps C., Hebrard C., Rakotonindraina T., Dechamp-Guillaume G., Mastries E., Aubertot J.N. Advances in Phoma macdonaldii (Leptosphaeria lindquistii) epidemiology // Proc. of 18th International Sunflower Conference, Mar del Plata, Argentina, 2012. - 01-VC - P. 8.

- Акимовик М.: Болести сунцокрета. Институт за ратарство и повратарство. - Нови Сад, 1998. - C. 1-736.

- Sessau C., Dechamp-Guillaume G., Mestries E., Debaeke P. Nitrogen and water management can limit premature ripening of sunflower induced by Phoma macdonaldii // Field Crop Science. - 2010. - Vol. 115. - P. 99-106.

- Лукомец В.М., Пивень В.Т., Тишков Н.М. Болезни подсолнечника. - Агрорус, 2011. - 210 с.

- Darvishzadeh, R., Dechamp-Guillaume, G., Hewezi, T., Sarrafi, A. Genotype-isolate interaction for resistance to black stem in sunflower (Helianthus annuus) // Plant Pathology. - 2007. - Vol. 56. - Р. 654-660.

- Выприцкая А.А., Выприцкий А.С., Кузнецов А.А., Мустафин И.И. Видовой состав и вредоносность микобиоты семян подсолнечника в Тамбовской области // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. - 2010. - Вып. 1 (142-143). - С. 6367.

- Саукова С.Л., Антонова Т.С., Арасланова Н.М., Ивебор М.В. Сравнение двух методов искусственного заражения растений подсолнечника возбудителем фомоза Phoma macdonaldii Boer. в условиях теплицы // Масличные культуры. Науч. -тех. бюл. ВНИИМК. - 2019. - Вып. 1 (177). - С. 92-98.

- Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. [и др.]. Микроорганизмы возбудители болезней растений. - Киев: Наукова думка, 1988. - 582 с.

- Boerema G.H., Gruyter J. de, Noordeloos M.E., Hamers M.E. C Phoma identification manual // In: G Phoma sect. Plenodomus CABI Publishing, UK, 2004. - Р. 364-366.

- Roustaee A., Costes S., Dechamp-Guillaume G., Barrault G. Phenotypic variability of Leptosphaeria lindquistii (anamorph: Phoma macdonaldii), a fungal pathogen // Plant Pathology. -2000 (b). - 49. - Р. 227-234.