К вопросу о появлении железных изделий и кузнечества у северных юкагиров

Автор: Жукова Людмила Николаевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются данные из различных источников о появлении первых изделий из железа у колымских юкагиров, привлекаются данные по юкагирам рек Яны, Индигирки, Анадыря. Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XVI до конца XIX вв. Источниками нового материала и технологий изготовления предметов из металла для юкагиров являлись якуты, русские, возможно, тунгусы. В середине XVIII в. самые восточные группы юкагиров р. Анадырь уже знали кузнечество, оленные чукчи освоили кузнечество позднее.

Колымский регион, юкагиры, железные изделия, кузнечество, якуты, русские

Короткий адрес: https://sciup.org/170175854

IDR: 170175854 | УДК: 903.21’12.05(=554) | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-2/54-61

Текст научной статьи К вопросу о появлении железных изделий и кузнечества у северных юкагиров

В начале ХХ в. пионер юкагироведения В.И. Иохельсон писал, что с железом юкагиры познакомились ранее прихода русских на северо-восток Азии: «Древние юкагиры могли приобретать железо у якутов или японцев через курильцев, камчадалов и коряков или у китайцев через тунгусов … и заимствовали искусство обработки железа не у русских, а у якутов» [12, с. 598-599]. К сожалению, обменные связи юкагиров с названными народами еще мало исследованы.

Сохранилась челобитная русскому царю от известного землепроходца Семена Дежнева с сообщением о том, что в 1640-х гг. в боях с колымскими юкагирами он получил 9 ранений, причем два раза стрелою «железницею» (т.е. с железным наконечником) [15, с. 28]. Однако юкагиры верхней Колымы (или лесные, одулы )

считали себя народом, до прихода русских не знавшим железа, владевшим только каменными топорами, костяными стрелами и ножами из реберных костей животных [11, с. 105, № 28]. В варианте предания о первой встрече с русскими сообщается, что «юкагиров было весьма много. Среди русских вместе были (т.е. юкагиры объединились. – прим. авт. ), взять их (русские) не могли». После того, как часть юкагиров умерла от эпидемии, силы их ослабли. «С русскими побратались, – говорится в предании. – Русские топоров дали. Русские сказали: «Этим дерево рубите». Все начали рубить. Некоторые, свои ноги отрубив, умерли. Свои каменные топоры все бросили. Ножей дали. Разных вещей – все давали» [11, с. 123, № 30].

Из текста следует, что верхнеколымские одулы после некоторого сопротивления («взять их (русские) не могли») «побратались» с русскими, и русские передали юкагирам «разные вещи», особенно отмечены предметы быта из железа – топоры для рубки деревьев и ножи, т.е. это не были предметы вооружения. Начиная с первой половины ХVII в. изделия из металла (железо, медь, олово) для обмена на пушнину везли с собой землепроходцы, отправляясь на северо-восток Азии. Так, в 1640 г. из Якутского острога вниз по р. Лене для ясачного сбора отправился московский приказчик Яков Козьмин, кроме муки, воска, сетей, тканей и прочего, он вез «20 цепей собачьих… 3 000 пуговиц оловянных, 70 колокольчиков, 1 пуд олова в блюдях, 1,5 пуда меди красной в котлах, 2 пуда меди зеленой» [19, с. 19].

Расселению якутов на севере Якутии также предшествовали военные столкновения. Об этом повествуют отрывки песенных преданий юкагиров. «Недалеко от нынешнего Адыя (Абыя? – прим. авт.) (р. Индигирка) одулы увидели нечто невиданное и необъяснимое: они увидели белых и черных оленей без рогов с круглыми копытами, с волосатыми до самой земли хвостами. И на этих «оленях», больших, как лоси, ездили верхом люди, вооруженные железными (выделено нами. – прим. авт.) копьями и мечами, которые были гораздо смертоноснее, что копья одулов или их стрелы с костяными и каменными наконечниками. Они поражали всех, кого только увидят. Эти существа, шестиногие, двуглавые, четырехглазые, с длинным хвостом, были все же смертны, … и юкагиры … сначала только убивали этих невиданных оленей, т.е. якутских лошадей, считая их главным злом, а на седоков даже не обращали осо- бого внимания. Это и было причиной падения юкагиров и победы и торжества якутов», – писал верхнеколымский юкагир, первый из числа народов Севера к.э.н. Н.И. Спиридонов (Тэки Одулок) [18, с. 23].

Следовательно, еще до прихода русских на северо-восток Азии отдельные группы северных юкагиров узнали о железных боевых изделиях от якутских воинов. Известно, что русские землепроходцы встретили якутов-скотоводов близ устья р. Вилюй, на средней Лене и на р. Яне [16, с. 281], откуда они, видимо, продвигались далее на восток, в частности, на Индигирку, о чем поется в юкагирском предании. На верхней Колыме первые якутские поселения появились после прихода туда русских казаков, следовательно, первые железные изделия верхнеколымские юкагиры не могли получить от якутов.

Надо полагать, что колымские и другие территориальные группы юкагиров, как северные, так и южные, впервые узнали о железе не от пришлых торговцев, а во время военных столкновений. Установлению дружественных, меновых и торговых сношений юкагиров с соседними народами предшествовал период боевых стычек, на что указывается в архивном документе, составленном Семеном Дежневым, и в юкагирском фольклоре. Сообщение С. Дежнева в 1640-х гг. о наличии железных стрел у колымских юкагиров касается, должно быть, северной нижнеколымской группы юкагиров, имевшей ранние контакты с якутами.

Сведения о железных изделиях северные юкагиры могли получить и от тунгусов, на что указывал В.И. Иохельсон. Современные исследователи полагают, что «еще в начале ХVII в. между юкагирами и эвенами велась вооруженная межплеменная вражда: эвены расселялись на юкагирские земли и занимали их, юкагиры пытались отстоять свои территории, и в ходе этого процесса происходили ожесточенные столкновения, в которых юкагиры, согласно сообщенным В. Иохельсону преданиям, «преследовали тунгусов как диких зверей», и обе стороны доходили до того, что не щадили даже женщин» [14, с. 39]. Более точных сведений о наличии железных изделий у этих прибывших на север ранних тунгусских групп нет. «Отметим, что приохотские эвены (ламуты), постоянные противники юкагиров в ХVII в., в 1651 г., по сообщению русского документа, бились с русскими «збруйны и оружейны, с луки и копья, в куяках и шишаках, в железных и костяных»» [13, с. 108].

А.А. Немировский сделал подборку архивных и литературных данных о железных изделиях, бывших в употреблении у северных юкагиров в первой половине ХVII в. Так, «в челобитье Прокопия Краснояра от 1645 г. сказано, что уже в 1642 г. индигирские юкагиры атаковали русских служилых врукопашную не только своим обычным оружием (ножами, копьями, каменными топорами и т.д.), но и «саблями(!)»» [13, с. 108].

В.И. Иохельсон юкагирской «саблей» называл большой охотничий нож чомо чоҕойэ , используемый для поколки оленей из челнока, а также для разделывания мяса лося или оленя: это «боевое оружие, в виде короткой сабли, по-якутски называется батас » [11, с. 69, № 17 (прим. 7); 12, с. 603]. Наличие в 1642 г. у инди-гирских юкагиров железной «сабли» (возможно, якутского батас ) явно указывает на то, что оружие было трофейным, полученным в период стычек с иноплеменными воинами.

Особо интересен следующий приведенный в книге архивный документ. В 1649/1650 г. янские юкагиры в составе выплачиваемого русской власти ясака передали служилым людям изделия из металла: «десять куяков [наборных панцирей] якутских да четверы нарушны [на-ручня], шапку железную [шлем], девять безмен олова, двести восемьдесят семь полиц [пластин] куяшных, две пальмы большие …, два ножишка руския» [13, с. 109]. Таким образом, янские юкагиры сдали русским в ясак железные изделия преимущественно якутского производства (10 панцирей с 287 отдельными платинами к ним, 4 наручня, 1 шлем, 2 большие пальмы). Вполне возможно, что под названием «большие пальмы» подразумеваются те же якутские сабли батас . Железное боевое снаряжение якутских воинов могло сохраняться янскими юкагирами как трофейное, доставшееся от периода проникновения якутов и защиты юкагирами своих северных территорий. Предполагаемые столкновения происходили в конце ХVI – самом начале ХVII вв., т.к. по картографической схеме, составленной Г.А. Поповым, на верхней и нижней Яне в 1630-х гг. уже значатся несколько поселений якутов [16, с. 280].

Предметы боевого снаряжения якутов в арсенале юкагиров – железные стрелы, «сабли», панцири – не были массовыми. В русских документах того времени, как показывают приведенные записи, упоминания о них единичны и с некоторым недоумением присутствия железных изделий среди прочего оружия юкаги- ров, изготовленного из природных материалов. В историческом предании алазейских юкагиров о борьбе с соседними чукчами в начале ХVII в. сообщается, что юкагирский вождь Эдилвей был облачен в железный панцирь [13, с. 109]. В середине ХVII в. «замиренные» янские юкагиры сдали в ясак русским уже потерявшие прежнее значение боевые трофеи.

В перечне 1649/1650 г. в составе выплаченного янскими юкагирами ясака названы «два ножишка руския» и «девять безмен олова» – предметы, полученные от русских. Неясны причины включения этих предметов в ясак. Например, группа анадырских юкагиров-ходынцев в начале 1654 г. обещала русским возить их грузы с Анадыря на Анюй в обмен на «железо всякое дельное» (т.е. на всевозможные изделия из железа) [13, с. 109]. В меновой торговле с русскими на меха юкагиры предпочитали другим товарам железо «делное» (т.е. в изделиях) и одекуй (крупный бисер). В качестве «делного» железа привозили в Юкагирскую землю и разобранные на пластины куяхи (доспехи) [15, с. 28].

Во второй половине ХVII в. анадырские, верхнеколымские, а также смежных приохот-ских ареалов юкагирские племена подверглись нападениям другого восточного соседа – коряков. «По разрозненным русским источникам создается впечатление, что в конце 1660-х – 1680-х гг. имела место вспышка экспансии коряков… однако после 1690-х гг. такие набеги были существенно затруднены – приохотские коряки, смежные с бассейном Колымы, были довольно прочно объясачены» [13, с. 11]. По-видимому, период примерно в сто лет (конец ХVI – конец ХVII вв.) для северных юкагиров рек Яны, Индигирки, Алазеи, Колымы, Анадыря был полон драматических событий, связанных с приходом якутских воинов, тунгусов, русских казаков-землепроходцев и коряков. Физические и моральные силы преимущественно охотничье-рыболовных юкагирских племен были истощены в неравной борьбе. С этого времени, нужно думать, начинается физическая и культурная депопуляция северных юкагиров, осложненная государственной ясачной политикой.

Полагаем, что сходные процессы могли происходить и в Южной Якутии, куда на ранних этапах железного века (начало I тыс. н.э.) стали проникать группы иноэтнического населения, вооруженного железным оружием [1]. Группы южных юкагиров и соседствующие с ними ино-этничные племена (носители неолитической традиции хоронить умерших в грунтовых могилах, а также оставившие наскальные рисунки позднего неолита – бронзового века, по своему смысловому содержанию не соответствовавшие мировоззренческим установкам древних юкагиров [4; 6; 9]) были разгромлены пришельцами. Одной из причин их поражения являлась архаичность боевого арсенала, изготовленного из природных материалов (камень, кость, рог, дерево). Предполагаемый отход каких-то групп аборигенного населения в западном, северном и восточном направлениях мог осуществляться по ранее известным военно-промысловым, обменным, кочевым родоплеменным маршрутам.

События в южной и центральной Якутии, разделенные временем примерно в 1,5 тыс. лет – появление воинов, вооруженных железным оружием (начало I тыс. н.э.) и казаков с огнестрельным оружием (начало ХVII в.), представляют собой два относительно схожих по значимости исторических события, вызвавших стрессовое состояние у населения Якутии и откочевки его с территорий проживания на новые места.

Со второй половины ХVII в. с русскими связано более или менее систематическое получение колымскими юкагирами железных изделий. Плательщики ясака юкагиры в ХVII-ХVIII вв. обычно получали железные изделия в обмен на пушнину, участвуя в казачьих экспедициях в качестве проводников, рекрутировались в походы «на немирных» инородцев и проч. С появлением ввозимых торговыми и промышленными людьми предметов из металла и постепенным развитием собственного юкагирского кузнечества (в ХVIII в.) произошло естественное исчезновение традиции использования камня в качестве материала для изготовления боевых и утилитарных предметов. Многие в прошлом изделия из камня были заменены на железные (топоры, ножи, наконечники стрел, копий, дротиков, скребки и проч.), однако количество их было незначительным. В этот период в традиционном инвентаре стали преобладать костяные изделия. Несмотря на это, в конце ХХ – начале ХХI вв. юкагиры продолжали сохранять пережиточное религиозно-магическое отношение к камню как носителю особой природной силы [7].

В середине ХVIII в. самые восточные группы юкагиров, проживавшие по р. Анадырь, имели разнообразные изделия из железа и могли его обрабатывать. И.С. Гурвич сделал анализ документа 1754 г. об ограблении оленными чук- чами юкагиров чуванского и ходынского родов на р. Налуче (район р. Анадырь) [3]. В реестре отобранного у юкагиров имущества преобладающее число составляли домашние олени, одежда и металлические изделия. Исследователь писал: «Среди оружия упоминаются железные копья, стрелы железницы, пальмы, железные наручни (кистени), ножи с украшениями в виде оловянных припоев. Следует отметить, что в списке упомянуто значительное число предметов русского производства, по-видимому, приобретенных юкагирами у русских служилых, торговых и промышленных людей. Большую ценность представляли для юкагиров металлические инструменты: топоры, всевозможные пилы, сверла (напари), зубила, палемки кроильные, тюкавки, скобели, молотки, ножницы и т.д… Среди захваченного имущества следует отметить медные и железные котлы, оценивавшиеся от 2 до 21 руб., сковороды, привозные украшения: круги серебряные, наигольники, колокольчики» [3, с. 248-249].

Едва ли юкагирскими или русскими были железные панцирные кольчуги: «У наиболее богатых и знатных юкагиров были кольчуги (куяки) представлявшие, по-видимому, большую ценность и редкость, так как перечень имущества начинался с них» [3, с. 248]. В тексте дважды названы «куяк железный» ценой 16 руб. 50 коп. и 14 руб. 50 коп. По одному разу упоминаются: «шишак железный», «палка железная», «трезуб железный», «тул (колчан) медный».

Опись показывает, что среди отнятых вещей чуванцев и ходынцев у князца Ядачи Соболько-ва значатся «двои мехи» ценой 1 руб. У Толяха Еремкина – «одне клещи, два молота» общей стоимостью 6 руб. Четыре раза в списке назван «молот однорушный» по цене от 50 коп. до 1 руб. Эта восточная юкагирская группа в середине ХVIII в. имела кузнечные меха, клещи, молоты, что является одним из ранних свидетельств появления местного кузнечества.

Из документа 1754 г. следует, что: 1) анадырские юкагиры (чуванцы и ходынцы) были оленеводами, по характеру оленеводства и глухому типу одежды их материальная культура близко примыкала к чукотской и корякской; 2) из описи имущества оленных коряков [2, с. 254], становится ясным, что в середине ХVIII в. юкагиры и коряки получали железные изделия от русских, якутов и тунгусов; 3) кочевавшие восточнее р. Колымы оленные юкагиры и коряки имели своих кузнецов (умели чинить котлы), пользовались относительно одинаковыми железными инструментами (топоры, ножи, па-лемки и др.) [8].

Якуты сыграли активную роль в распространении железных изделий среди юкагиров, когда расселились по р. Колыме, и якутское купечество приняло участие в сборе ясака и вступило в товарно-денежные отношения с аборигенным населением севера. «Во 2-й пол. ХVШ в. усилилась торговля среди якутов. Появились свои купцы, которые кое-где стали вытеснять русский капитал. [В местную русскую администрацию] стали поступать жалобы русских купцов на «незаконную» торговлю якутов, особенно на севере» [17, с. 35].

Итак, во второй половине ХVII-ХVIII вв. под влиянием русских, якутов и тунгусов у северных юкагиров получили распространение изде- лия из железа, почти полностью вытеснившие, в первую очередь, предметы из камня. Оленные чукчи, долгое время сопротивлявшиеся местной русской администрации, получали железные изделия чаще всего путем разорительных набегов на ясачных юкагиров и коряков.

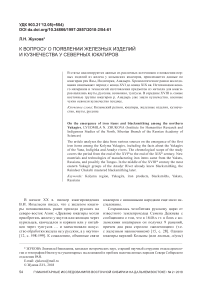

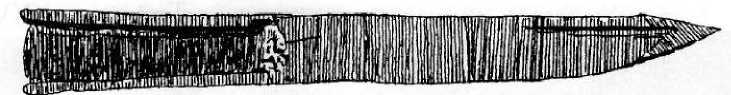

В период проведения исследовательских работ В.И. Иохельсона (конец ХIХ – начало ХХ вв.) лесные юкагиры имели своего кузнеца, «который делал инструменты и различные изделия не только для своих сородичей, но и для соседей якутов и кочевых тунгусов» [12, с. 597-598]. Юкагирский кузнец мог ремонтировать ружья и копья, делал ножи, топоры и др. (Рис. 1). Однако его изделия были несовершенными и грубыми: ножи и копья, по свидетельству В.И. Иохельсона, отличались гибкостью, были и другие дефекты.

а

б

в

Рис. 1. Предметы из юкагирской коллекции В.И. Иохельсона [12]: а – железный ледоруб; б – юкагирское копье, которым убивают оленей из челнока; в – топор для рубки деревьев

В осмотренных исследователем воздушных и наземных захоронениях колымских юкагиров ХVIII-ХIХ вв. многие предметы вооружения и промысла, религии и быта, украшения были изготовлены из природных материалов. Каменные наконечники стрел к концу ХIХ в. были заменены на костяные и железные, использовались и деревянные. В ХVII-ХVIII вв. в погребальном комплексе еще могли сочетаться предметы из камня и железа. В.И. Иохельсон при осмотре старинных юкагирских воздушных могил нашел в одной из них (захоронение в колоде на 4-х столбах) каменные и костяные наконечники стрел, а также железное изделие: с левой стороны скелета лежал «наполовину проржавевший длинный воинский нож». Факт нахождения длинного воинского ножа из железа привел исследователя к заключению о том, что захоронение совершено после прибытия на Колыму «якутов, или, возможно, даже русских» [12, с. 312]. В этом мужском воздушном захоронении сочетаются древние (каменные наконечники стрел) и новые привнесенные (железный воинский нож) элементы. Отсутствие железных изделий в юкагирских могилах объясняется также традицией не класть с покойником железных изделий, которые отягощают «путника» в дороге.

В завершении исследования подведем некоторые итоги.

-

1. В районе р. Колымы и рек северо-востока Якутии археологические памятники начала I тыс. н.э., содержащие железные изделия, не обнаружены. Карта-схема распространения памятников раннего железного века в Якутии показывает, что носители культуры железного века двигались по южной и центральной Якутии в широтном направлении с востока на запад и вниз по р. Лене [1, с. 17].

-

2. Первые известия о железе некоторые группы северных юкагиров получили от якутов (и тунгусов?) в конце ХVI – начале ХVII в., еще до прихода русских казаков на северо-восток Азии.

-

3. Первые железные изделия появились у колымских юкагиров в виде боевых трофеев, позднее – как подарки от пришельцев (якуты, русские). В результате иноэтничных заимствований появилось кузнечество и собственные кузнецы. На железо могли быть перенесены отдельные автохтонные формы каменных и костяных изделий (середина ХVIII-ХIХ вв.) [5; 10].

-

4. В распространении железных изделий можно выделить три этапа: начальный – появ-

- ление боевых предметов в результате проник-новенийиных этносов, набегов с целью захвата имущества, женщин, территорий. Второй период – обменные контакты. Третий период – хозяйственно-культурные контакты. В этот период происходит освоение техники обработки металла.

-

5. Межэтнические контакты на северо-востоке Якутии в середине II тыс. н.э. (юкагиры, якуты, тунгусы, русские, коряки) способствовали разнообразию инвентаря, в том числе из металла.

Список литературы К вопросу о появлении железных изделий и кузнечества у северных юкагиров

- Алексеев А.Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН, 1996.

- Вдовин И.С. Очерки этнической истории коряков. Л.: Наука, 1973.

- Гурвич И.С. Юкагиры чуванского рода в середине XVIII в. // Сибирский этнографический сборник. Т. 35. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 246-262.

- Жукова Л.Н. Очерки по юкагирской культуре. Ч. 2. Новосибирск: Наука, 2012.

- Жукова Л.Н. Феномен «якутского» ножа // Очерки по юкагирской культуре. Ч. 3. (Из ранее опубликованного). Якутск: Бичик, 2013. С. 71-79.