К вопросу о позднекротовской (черноозерской) культуре (Прииртышская лесостепь)

Автор: Молодин В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье излагается концепция формирования и развития позднекротовской (черноозерской) культуры на территории Прииртышья. На рубеже III-II тыс. до н.э. в Барабинской лесостепи на базе классической кротовской культуры складывается новое образование - позднекротовское. Его представители - автохтонное население - испытывали сначала опосредованное, а затем непосредственное влияние со стороны носителей андроновской (федоровской) культуры, что нашло отражение в материальной и духовной культуре, антропологическом и палеогенетическом материале. В итоге сложился новый (черноозерский) вариант позднекротовской культуры, который представляют материалы памятников Черноозе-рье-1 и Тартас-1.

Позднекротовская (черноозерская) культура, эпоха развитой бронзы, прииртышская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/14523030

IDR: 14523030 | УДК: 902.2

Текст научной статьи К вопросу о позднекротовской (черноозерской) культуре (Прииртышская лесостепь)

С 1993 г., после завершения 14-летнего цикла раскопок памятника Сопка-2 в Барабинской лесостепи, проводится большая работа, связанная с введением огромного материала в научный оборот. При этом не прекращается осмысление, а порой и переосмысление источников, полученных в ходе изучения объекта.

В 2001 г. вышла первая монография, посвященная анализу материалов памятника, в которой была впервые представлена культурно-хронологическая градация всех находок [Молодин, 2001, табл. 1]. Исследованные объекты предлагалось рассматривать как серию различных по времени и культурной принадлежности могильников. Весь массив захоронений эпохи бронзы был разделен на несколько комплексов: Сопка-2/2, Сопка-2/3, Сопка-2/3А отнесены к эпохе ранней бронзы, Сопка-2/4 - к кротовской культуре, Сопка-2/5 - к позднекротовскому времени, Сопка-2/6 -к андроновской (федоровской) культуре, Сопка-2/7 -к ирменской, Сопка-2/8 - к сузгунской [Там же]. Впоследствии памятники Сопка-2/3 и Сопка-2/3А определены нами как принадлежащие особой усть-тартас-ской культуре [Молодин, 2005].

В 2008 г. был поставлен вопрос о выделении в Восточном Зауралье и Западной Сибири одиновской культуры [Молодин, 2008]. К этому образованию был отнесен помимо серии других памятников и особый могильник на Сопке, ранее причисленный нами к кро-товскому массиву [Молодин, 2010а, с. 68]. Он получил новый индекс - Сопка-2/4А; его материалы недавно изданы монографически [Молодин, 2012]. Анализ планиграфии захоронений кротовской культуры и их радиоуглеродных определений позволил разделить выявленный материал на особые группы - Сопка-2/4Б и Сопка-2/4В [Молодин и др., 2010].

Кротовскую культуру, как уже отмечалось в специальной работе [Молодин, 2010а], предлагалось

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (57) 2014

подразделять на два этапа – собственно кротовский и позднекротовский. Анализ данных по многочисленным захоронениям на памятнике Тартас-1 и материалов, полученных ранее В.Ф. Генингом и Н.К. Стефановой (Ещенко) в Прииртышье, а также результатов антропологических [Чикишева, 2010, 2012] и палеоге-нетических [Molodin et al., 2010, 2012] исследований позволяет предложить новую концепцию, которая является развитием идеи об исторических судьбах аборигенного кротовского населения, сложившихся после прихода в Прииртышье мигрантов с запада.

Концепция формирования и развития позднекротовской (черноозерской) культуры

Выделение новой археологической культуры – всегда знаковое событие в науке. Закономерно, что чем больше мы исследуем новых территорий и чем значительнее по временному охвату археологиче ские комплексы, тем выше вероятно сть выявить ранее не известные группы памятников, которые по целому ряду признаков могут быть рассмотрены как объекты самостоятельных археологических культур. С накоплением новых источников корректируются, а иногда и пересматриваются представления о той или иной стороне культуры. Получение новых материалов может быть основанием, чтобы признать выделение какой-то культуры ошибочным. Обычно в результате расширения корпуса источников уточняются хронология, периодизация, границы территории распространения той или иной культуры. С учетом сказанного я хотел бы призвать коллег, особенно молодых, деликатно и взвешенно подходить к вопросу о необходимости замены одного хорошо известного и устоявшегося в науке понятия новым, поскольку это часто влечет не упорядочение, а напротив, терминологическую путаницу. Любая ревизия требует серьезного обоснования и доказательств.

Это вступление понадобилось мне для того, чтобы четко обозначить содержательную сущность новой археологической культуры, блоки которой уже были введены в научный оборот. Однако обширные материалы, полученные во время работ в Барабинской лесостепи, позволили подать их более системно и более логично и обоснованно изложить новую концепцию.

На заключительной стадии бытования кротов-ской культуры эпохи развитой бронзы ее носители находились под влиянием пришедших с запада представителей андроновской культурно-исторической общности. По-видимому, их первые контакты, не носившие системного характера, происходили еще во время эпизодического проникновения в Восточное Приртышье носителей петровской культуры с запада (см., напр.: [Молодин, 2010]). Последние могли со- прикасаться с носителями традиций вишневской керамики, которую Г.Б. Зданович справедливо отнес к памятникам кротовского типа Северного Казахстана [1973, с. 21–23].

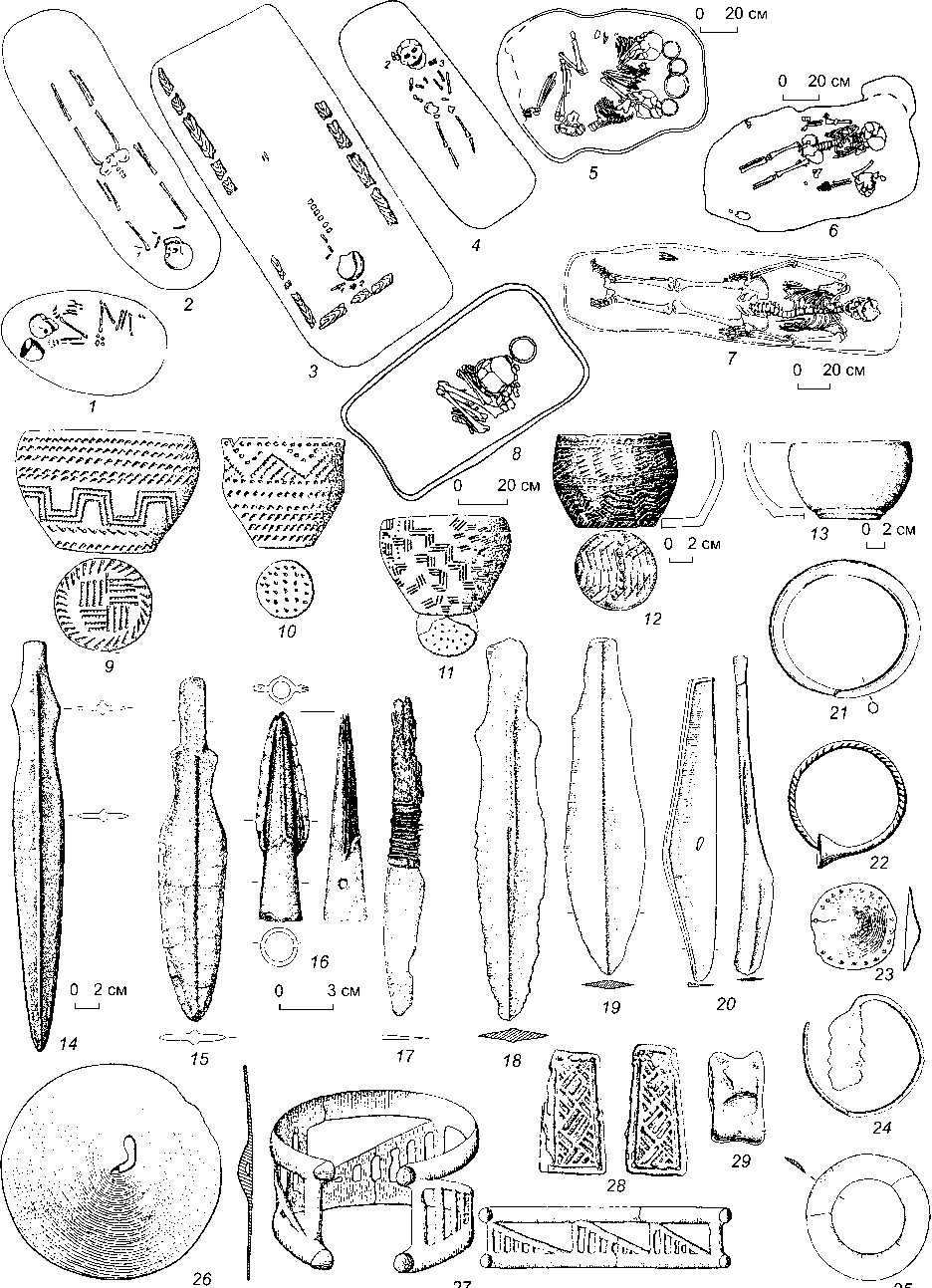

Впоследствии это воздействие мигрантов с запада на население правобережного Прииртышья было опосредованным, его проявлением следует считать некоторые новации в керамической посуде классической кротовской культуры (например, штрихованные треугольники по венчику) [Молодин, 1977, с. 68]. Усиление влияния европеоидного населения нашло отражение в полной смене у аборигенов прежде всего оружия и украшений. На смену сейминско-турбинским кельтам и копьям приходит металл срубно-андронов-ского типа. При этом у носителей кротовской культуры продолжают сохраняться автохтонные каноны, прежде всего в погребальной практике: захоронения рядами, в грунтовых могильниках, на спине, в вытянутом положении, головой на северо-восток (рис. 1, 1–5 ). С этого момента классическая кротовская культура по сути перестает существовать, на смену ей приходит иное образование, названное мною с учетом генетических и культурных корней позднекротовским.

Контакты аборигенов и пришельцев, вероятнее всего андроновцев (федоровцев), все более усиливались и привели к смешению населения, что нашло отражение на генетическом и антропологическом уровнях [Molodin et al., 2012; Чикишева, 2012] и проявилось, в частности, в синкретизме черт инвентаря и погребальной практики. Этот сложнейший многофакторный этнокультурный процесс впервые был прослежен на материалах Обь-Иртышья М.Ф. Косаревым [1987, с. 279–281]; им же выделен черноозер-ско-томский вариант андроновской культурно-исторической общности.

Составляющие данного процесса на разных территориях были различные. В Прииртышье и прилегающей Барабинской лесостепи, где местной основой являлось кротовское население, эту по сути уже синкретичную культуру можно именовать позднекро-товской (черноозерской), что отражает ее и хронологическую, и территориальную принадлежно сть. В настоящее время границы ареала культуры следует определять пределами лесостепной части правобережного Прииртышья, расположенной примерно в 300 км к востоку от Иртыша.

К поселенческим комплексам позднекротовской (черноозерской) культуры следует отнести Черноозерское городище [Там же, с. 279]. На памятнике четко прослеживаются ров и вал, ограждающие прямоугольную площадку размерами 40×15 м у края террассы [Викторов, Борзунов, 1974]. Жилища наземные, прямоугольных очертаний, площадью ок. 60 м2. Котлован конструкции слегка углублен. Имеются остатки глиняных очагов.

0 20 cм

3 cм

^“

^

3 cм

Рис. 1. Тип-лист материалов раннего этапа позднекротовской (черноозерской) культуры. Сопка-2/5.

20 cм

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

3 cм

Ж

/Ул^лгх'гЛ?: X/^Z/ZZZ/V^ YZZjT^zZ/^'

0 20 cм

0 20 cм

0 20 cм

Рис. 2. Тип-лист материалов позднего этапа позднекротовской (черноозерской) культуры.

1-4 , 9-11, 18-29 - Черноозерье-1 (по: [Генинг, Стефанова, 1994]); 5-8 , 12-17 - Тартас-1.

Поселенческий инвентарь представлен керамикой горшковидной и преимущественно баночной формы. В орнаменте преобладают елочные и зигзагообразные узоры. Посуда, сопоставимая с классической андро-новской (федоровской), составляет лишь 2 % от всего комплекса [Там же, с. 23]. На памятнике найдены каменные орудия, бронзовое кольцо со спиралевидными завитками, бронзовые шилья и кости домашних животных.

Погребальные памятники представлены могильниками Сопка-2/5, Черноозерье-1 и серией захоронений Тартас-1 [Молодин, 2001; 2012, рис. 7; Генинг, Ещенко, 1973; Генинг, Стефанова, 1994; Молодин, Софейков, Дейч и др., 2003; Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2011]. В этом ряду более древним является могильник Сопка-2/5; он отражает только опосредованное влияние андроновцев, тогда как два других объекта демонстрируют динамику и результаты взаимодействия (рис. 2). Таким образом, можно говорить о двух хронологических этапах культуры – позднекротовском и черноозерском.

Могильники грунтовые, хотя имеются и земляные сооружения. Захоронения располагаются рядами. Могильные ямы подчетырехугольной формы, их глубина небольшая на ранней стадии, со временем все более увеличивалась и достигала 100 см. В черноозерском могильнике в отдельных погребальных камерах прослежены следы деревянных обкладок. Захоронения чаще всего индивидуальные. Умершие были погребены, как правило, на спине, в вытянутом положении, головой на северо-восток, иногда с сильно разведенными руками и ногами. На поздней стадии (черноозерский этап, могильники Черноозерье-1 и Тартас-1) людей захоранивали, в частности, на боку, в скорченном положении, головой на восток и юго-восток (рис. 2, 1–7 ).

Погребальный инвентарь составляют бронзовое оружие и украшения. На раннем (позднекротовском) этапе керамическую посуду помещали в могилу лишь в виде исключения, на позднем (черноозерском) – сосуды в погребении оставляли чаще; их форма и орнаментация свидетельствуют о синкретизме, налицо присутствие автохтонного (кротовского) и пришлого (андроновского) компонентов (рис. 2, 9–13 ).

На памятнике Тартас-1 удалось проследить даже динамику процесса смешения как в погребальной практике, так и особенно в традициях гончарства [Мо-лодин, 2011]. Погребальный инвентарь культуры – оружие и украшения – представлен преимущественно срубно-андроновскими формами: двулезвийными кинжалами (см. рис. 1, 12–14; 2, 14, 15, 18, 19), браслетами, перстнями со спиралевидными концами (см. рис. 1, 24), а также ножевидными подвесками (см. рис. 1, 26), бляхами, украшенными в пуансонной технике (см. рис. 1, 29; 2, 23) и т.д. В захоронениях раннего позднекротовского этапа культуры обнаружены ко стяные предметы (проколки, наконечники стрел, характерные подвески из сверленных суставов животных (рис. 1, 9, 15–19)), а также металлические – кельт с пещеркой, щипцы, набор бронзовых колец и т.д. (рис. 1, 11, 30, 27).

В захоронениях более позднего черноозерского этапа имеются характерные глиняные сосуды с автохтонным и андроновским колоритом, вышеперечисленные предметы срубно-андроновского облика, а также такие оригинальные изделия, как бронзовые диски с петелькой (см. рис. 2, 26 ), однолезвийные ножи, бритвы, серьги с раструбом (см. рис. 2, 17 , 20 , 22 ), широкий ажурный пластинчатый браслет (см. рис. 2, 27 ), трапециевидные пластинки, украшенные орнаментом в виде взаимопроникающих треугольников (см. рис. 2, 28 ) [Генинг, Стефанова, 1994], наконечник копья с пазами на пере (см. рис. 2, 16 ).

Постепенно интеграция аборигенной и пришлой популяций привела к полной ассимиляции андро-новцами ме стного населения, что прослеживается по материалам погребальной практики могильника Тартас-1, или к вытеснению каких-то групп аборигенов на менее населенные территории лесостепи и южной тайги.

По понятным причинам определить четкие рамки бытования позднекротовской (черноозерской) культуры не представляется возможным. С учетом новых серий калиброванных радиоуглеродных дат началом опосредованного воздействия представителей андроновского мира на население рассматриваемой территории Барабинской лесостепи можно считать рубеж III–II тыс. до н.э. Последующий этап взаимодействия двух популяций приходится на первые века II тыс. до н.э. [Molodin, 2012]. Следует понимать, что предлагаемая схема не отражает всей сложности процессов, имевших место в реальной жизни: пришлые андроновцы сосуществовали на одной территории по сути уже со смешанным позднекротовским населением. В данный период какие-то мигранты с запада вступали в контакт с этим смешанным (позднекро-товско-андроновским) населением, что в конечном итоге, вероятно, привело к появлению особых этнических групп со специфическими чертами культуры. Поэтому невозможно провести четкую грань между ранним, позднекротовским, этапом культуры и более поздним, черноозерским.

Очевидно, что на означенной территории правобережного Прииртышья представители позднекро-товского культурного образования какое-то время сосуществовали с андроновцами (федоровцами), постоянно контактировали с ними, пока грань между этими культурами полностью не стерлась. Это могло произойти уже в самом конце андроновской эпохи в регионе, т.е. в конце первой половины II тыс. до н.э.