К вопросу о правовых аспектах профилактики суицидального поведения детей и подростков, находящихся в группе риска

Автор: Бороноев Павел Георгиевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence

Рубрика: Уголовное право и социология уголовного права

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья, посвященная исследованию некоторых правовых аспектов профилактики суицидального поведения детей и подростков, находящихся в группе риска, подготовлена на основе данных следственной практики УСК РФ по Республике Бурятия и социологического исследования, проведенного в школах Республики Бурятия в сентябре - октябре 2018 г. Полученные в рамках проведенных исследований прикладные и теоретические положения о социальной природе суицидального поведения представляют особый научный интерес с точки зрения права, психологии, социологии, социальной работы, могут повлиять на систему мониторинга и выработку механизмов профилактической работы суицидального поведения детей и подростков.

Девиантное поведение, несовершеннолетние, суицидальное поведение, профилактика, уголовная ответственность, доведение до самоубийства, доследственная проверка, ювенальная юстиция

Короткий адрес: https://sciup.org/148316973

IDR: 148316973 | УДК: 316.624

Текст научной статьи К вопросу о правовых аспектах профилактики суицидального поведения детей и подростков, находящихся в группе риска

Бороноев П. Г. К вопросу о правовых аспектах профилактики суицидального поведения детей и подростков, находящихся в группе риска // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2019. Вып. 3. С. 36–46.

За последнее десятилетие наблюдается значительное снижение общего уровня самоубийств1. Вместе с тем показатели детского и подросткового суицидального поведения продолжают оставаться высокими. Так, по данным научного исследования 2012 г., количество самоубийств среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет составляло 12,6 случаев на 100 тыс. человек, а для подростков и молодежи в возрасте от 15 до 19

лет — 86,6 [1; 2, с. 4], что значительно превышает средние показатели, обозначенные Всемирной организацией здравоохранения. Уровень суицидального поведения среди детей и подростков продолжает оставаться критической и актуальной проблемой.

Республика Бурятия отличается от иных субъектов России сравнительно большим количеством суицидов несовершеннолетних, распространением суицидальных настроений среди детей. Так, в 2017 г. в следственное управление поступило 71 сообщение о суицидах и суицидальных попытках несовершеннолетних, в 2018 г. — 59. По каждому сообщению проводится тщательная доследственная проверка с выяснением всех обстоятельств происшествия, условий жизни и воспитания несовершеннолетних, покончивших собой и предпринявших попытку к этому. В 2017 г. по результатам таких проверок возбуждены 6 уголовных дел о доведении несовершеннолетнего до самоубийства, в 2018 г. возбуждено 4 уголовных дела1.

Следственное управление по Республике Бурятия заинтересовано в проведении на республиканском уровне исследований, направленных на выявление наиболее распространенных причин самоубийств несовершеннолетних и, самое главное, на выработку действенных мер по профилактике их суицидального поведения.

В современных научных исследованиях наблюдаются две основные парадигмы, объясняющие природу суицидального поведения: психопатологические теории, рассматривающие причины самоубийств как индивидуальные феномены в разрезе клинических медицинских и психиатрических наук, и социальные теории, изучающие суицидальное поведение как массовое явление, вызванное факторами социально-экономического и социокультурного состояния общества. Не отрицая достоверности психопатологической теории суицидального поведения, отметим, что ряд исследователей этих направлений выдвигают спорные гипотезы, экстраполирующие данные статистики в русле психогенетических обоснований уровня показателей суицидального поведения в целом в тех или иных регионах [1]. Между тем основоположник теории суицидального поведения Э. Дюркгейм настоятельно акцентировал внимание на том, что следует различать самоубийство как индивидуальный феномен от самоубийства как социального феномена, который имеет статистически массовый характер и требует всестороннего анализа в первую очередь методами социальных наук [2]. К сожалению, анализ научных публикаций не свидетельствует в пользу каких-либо масштабных научных исследований в этой области, которые могут быть инициированы и организованны только на институциональном уровне, поскольку требуют как серьезного теоретического осмысления, так и немалых вложений в эмпирические исследования.

Безусловно, трудно восполнить эти пробелы усилиями единичных исследований, тем не менее нами была предпринята попытка изучить некоторые аспекты данной проблемы методами социологического анализа. Основной целью исследования являлось изучение социальнопсихологического состояния детей и подростков нескольких школ Республики Бурятия с учетом включения вопросов, имеющих отношение к наиболее распространенным факторам, которые формируют суицидальные настроения и возможные намерения школьников1. Методика социологического анализа данной проблемы объективно имеет определенные ограничения как со сложностью изучения самого феномена суицида, так типичные погрешности количественных исследований, связанных с субъективным отношением респондентов к опросу, тем более у школьников. Как правило, эти проблемы недостаточной достоверности связаны с проявлением неискренности или недоверия, преувеличением собственных социально-экономических позиций, даже эмоциональным состоянием респондентов на момент опроса, в котором они выбирают вариант ответа. Тем не менее полученные статистические данные позволяют выделить определенную группу риска детей и подростков, у которых наблюдаются стабильные показатели социальной и психологической депривации.

Анализ научных источников, исследующих суицидальное поведение населения, свидетельствует о наличии общих характеристик, в целом свойственных всем возрастным группам. Тем не менее суицидальное поведение детей и подростков имеет свои специфические особенности, обусловленные в первую очередь физиологическими и психологическими факторами формирования и становления личности детей и подростков в этот период [3]. В частности, речь идет о соотношении суицидальных действий с различными формами суицидального поведения. Специалисты в области исследования детского и подросткового суицидального поведения выделяют три формы суицидального поведения — демонстративный, аффективный и истинный суицид. В большинстве случаев для детей и подростков более характерен демонстративный суицид — изображение попыток самоубийства без реального намерения как своеобразный шантаж или угроза, а также аффективный, или импульсивный, суицид, связанный с определенной критической ситуацией и реакцией на нее потен- циального суицидента. В большинстве случаев эти формы суицидального поведения не носят характер истинного суицида, однако такие спонтанные действия аутоагрессии, как показывает практика, при стечении неблагоприятных обстоятельств завершаются законченным самоубийством.

Гораздо менее, чем у взрослых, среди детей и подростков встречаются формы «истинного суицида» — обдуманного и планируемого действия, направленного на окончательную реализацию, и тщательно скрываемого от окружающих. По мнению специалистов, это форма суицидального поведения наиболее трудно прогнозируема и сложно предупреждаема. Тогда как демонстративные и аффективные формы суицидального поведения при наличии определенных условий, внимания и понимания со стороны близких, учителей, друзей и других окружающих можно предупредить и предотвратить. Может ли это помочь и помогает ли в некоторых случаях профилактике и предупреждению суицидального поведения детей и подростков — это сложный вопрос, настоятельно требующий соответствующего осмысления и предотвращения в условиях стабильно высокого уровня показателей суицида в современной России. Так, по данным А. Е. Личко, лишь в 10% случаев у подростков имеется истинное желание покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90% суицидальное поведение подростка — это «крик о помощи». Неслучайно 80% попыток совершается дома, притом в дневное или вечернее время, т. е. крик о помощи этот адресован к ближним людям в надежде быть услышанным и понятым [4, с. 4].

Анализируя полученные результаты опроса в 2018 г., мы попытались выделить детей и подростков в группе риска, нахождение в котором потенциально увеличивает шансы на ту или иную форму суицидального поведения. К числу наиболее распространенных социальных факторов, способствующих формированию суицидальных намерений и суидального поведения, относятся проблемы взаимоотношений в референтной группе, семье и школе.

О неблагополучных взаимоотношениях в семье, постоянных ссорах и скандалах свидетельствуют 9,2% школьников, участвовавших в опросе. Как известно, эти проблемы остаются существенным фактором, предопределяющим попытку совершения суицида. По данным опроса группы учителей на наличие нескольких школьников с девиантным поведением в классе указывают 25,5% учителей, одного или двух учеников в классе, воспитывающихся в проблемной семье, — 35,5%. Очевидно, что возможности профилактики и предупреждения суицидального поведения школьников в большей степени зависят от семейного окружения, взаимоотношений, которые сложились между взрослыми и детьми. Близкие и доверительные отношения, чуткость и внимание со стороны родителей к сво- им детям, в первую очередь понимание проблем и трудностей подросткового возраста, скорее всего, могут и предупреждают возможные суицидальные настроения. Это подтверждается данными о том, что семейные проблемы были ведущими при демонстративном и аффективном типе суицидального поведения в 52% случаях [5, с. 10] — это категории детей и подростков, пытавшихся по-своему «достучаться» до взрослых, подать сигнал тревоги как призыв о помощи, но не осознанное намерение к совершению реального самоубийства. Таким образом, нежелание взрослых членов семьи понять своих детей, вникнуть в их сложные и критические ситуации, отсутствие поддержки с их стороны могут и провоцируют суицидальное поведение. Исследования показывают, что, несмотря на кризис традиционной семьи, ценности счастливой семейной жизни продолжают оставаться приоритетными для школьников [6, с. 45].

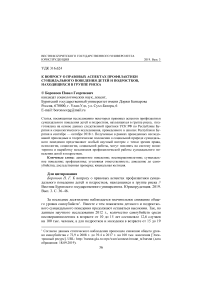

Диаграмма 1

Кризисная социальная среда у респондентов, в %

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

■ да 7.8%

■ да, невыносимо жить

1.4%

■ да 12.6%

■ с одним учеником 7.2%

■ нет друзей 2.3%

Семейные Проблемы Нет друзей конфликты в школе

По данным опроса учащихся (диагр. 1), почти 14% указывают на кризисное положение в группе своих одноклассников. Эти данные почти совпадают с мнением учителей, из них 22,4% указали на то, что в классе есть один или два ученика, а 2% — несколько учеников в классе, оказавшихся в положении социальных «изгоев». Вместе с тем участники опроса указали на то, что крайне редко (8,4%) или совсем (2,6%) не находят понимания со стороны родных, близких и окружающих. Как это может вли- ять на психологическое состояние детей в период, когда отношения со сверстниками и друзьями занимают едва ли не главное значение для подростков? Это сложный вопрос. Поскольку потеря признания или осуждение подростков в своей референтной группе становиться тем самым социально-психологическим фактором, способным подтолкнуть или усилить желание школьников к суицидальным действиям. Зачастую эти действия могут быть спонтанными или также являются сигналом о помощи. Источники указывают на то, что школьные проблемы явились причиной для совершения аффективного (29% респондентов) и демонстративного самоубийства (26%) [5, с. 10].

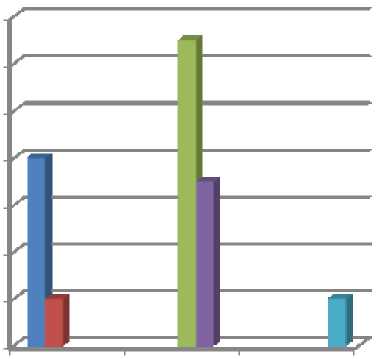

Диаграмма 2

Состояние психологического дискомфорта у респондентов, в %

состояния

Мы наблюдаем те же формы суицидального поведения, которые при определенных стечениях обстоятельств могли быть предупреждены социальным окружением. Так, своевременное выявление основных трудностей общения, связанных недостаточностью или отсутствием коммуникативных умений и навыков подростков, является одним из эффективных механизмов предупреждения суицидальных намерений и попыток.

Таким образом, источники указывают на то, что более 50% самоубийств среди детей и подростков, совершаемых из-за семейных, а также школьных проблем, имеют аффективный или демонстративный характер, лишь 11–12% имели отношение к истинной форме суицида как продуманного и осознанного суицидального действия.

Специалисты считают, что факторы семейного неблагополучия и проблем в школе очень тесно взаимосвязаны и переплетаются между собой, провоцируя другие причины, формирующие психологическое напряжение и возможные суицидальные настроении [7]. Так, например, при ответе на вопрос «Любят ли Вас другие люди сейчас» 12,3% респондентов выразили сомнение «вроде нет», а 2,6% — ответили «нет, близкие не любят их». Безусловно, есть определенные сомнения в объективности этих данных, поскольку неизвестно, в каком эмоциональном состоянии находились респонденты, когда отвечали на этот вопрос. Однако, если уточнить его более конкретным вопросом «Чувствуете ли Вы одиночество», то можно увидеть, что 18,6% опрошенных ответили периодически, 8,7% — почти всегда чувствуют себя одиноко. Известно, что переживание одиночества острее чувствуется подростками, чем взрослыми людьми, поскольку в подростковой среде, с одной стороны, отсутствие друзей и общения является признаком их несостоятельности и осуждения, что, в свою очередь, вызывает чувство ненужности и отверженности у самих детей.

Эти данные опроса также близки к показателям, указывающим на состояние эмоциональной тревожности: 10,6% респондентов часто бывают в плохом настроении, 10,3% — сознаются в том, что часто посещают мрачные мысли, 6,6% — указывают на то, что находятся постоянно в состоянии грусти и печали, 18% — иногда рады или совершенно не рады своей жизни. В данном случае негативные настроения могут быть вызваны как с излишне критичным или недоброжелательным отношением в семье, так и, возможно, в школе. Специалисты считают, что длительное эмоциональное напряжение ведет к накоплению негативного эмоционального опыта и к повышенной чувствительности. В подобном состоянии у подростков и детей возникает обостренная реакция на ситуации, которые могут казаться или быть несправедливыми, обидными или оскорбительными. Как правило, во многих случаях именно эти причины становятся той критической чертой, за которой возникает спонтанное решение о самоубийстве аффективного или демонстративного характера, при неудачном стечении обстоятельств способное привести к реальному суициду. Известно также, что постоянный психологический стресс, вызывающий тревогу и напряжение, способствует повышенной агрессивности [8]. На наличие данного состояния указывают более чем каждый третий участник нашего опроса — 7,5% постоянно и 25,6% периодически испытывают агрессию по отношению к другим либо аутоагрессию.

В то же время источники по психологии детей и подростков отмечают, что не каждый психологический тип ребенка, находящийся в стрессо- вом состоянии, способен решиться на самоубийство. Риск суицидального поведения во многом зависит от типа акцентуации характера, дети и подростки с повышенной чувствительностью, высокой склонностью к эмоциональным проявлениям более подвержены риску суицидального поведения. Эти дети и подростки в силу своей уязвимости более ранимы и чаще испытывают разного рода комплексы. Согласно данным проведенного опроса учителей, 32,2% из них полагают, что в классе есть один или два ученика, обладающих комплексом неполноценности, и 5,3% — несколько учеников. 41,4% учителей считают, что в классе есть один или два ученика, находящихся в трудной жизненной ситуации, 9,2% — несколько учащихся. Следовательно, понимание типа акцентуации характера школьников позволяет предсказать возможное поведение этих детей, их склонности к суицидальному поведению и может стать эффективным фактором предотвращения и предупреждения трагического исхода событий.

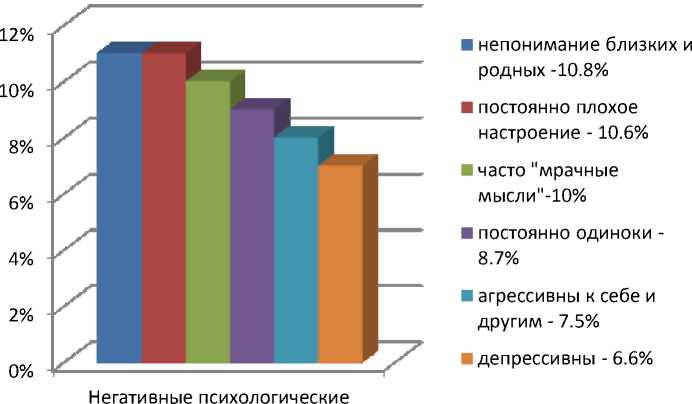

К числу менее распространенных факторов суицидального риска относятся аддиктивные агенты — алкоголь и наркотики. Несмотря на то, что участники опроса показывают низкий уровень аддиктивного поведения, 3,7% респондентов признались, что употребляют спиртные напитки, 1,1% — наркотики (рис. 1). Однако мнение учителей существенно отличается от самопризнания школьников, например, учителя считают, что среди этих групп школьников 22,4% могут употреблять спиртные напитки иногда, 5,3% — регулярно, 2% — постоянно. Далее, по экспертному мнению учителей, среди учащихся 1,3% употребляют наркотики постоянно, 4,6% — редко.

Риски аффективного суицида существенно выше у школьников, находящихся в состоянии аддикции, поскольку значительно снижается способность контролировать свое импульсивное поведение. Также наши респонденты скромны в признаниях о своих проблемах с законом, в том, что состоят на учете, указали всего 2,1%, тогда как учителя считают, что таких детей на порядок больше — 11,2%.

Есть ли у вас вредные привычки?

Нет 91,3%

Курение 6,3%

Употребление спиртных напитков 3,7%

Рис. 1

В России реальной статистической картины между девиантными формами поведения школьников и показателями проявления суицидального поведения, вызываемых этими факторами, не наблюдается, по крайней мере, в открытых источниках. В то же время практика показывает, что часть детей и подростков, пытающихся покончить с собой, в той или иной мере злоупотребляли наркотиками и алкоголем [12].

В ряде публикаций по суицидальному поведению детей и подростков отмечается, что есть опасная тенденция, связанная с механизмом «заражения». Специалисты отмечают, что широкое освещение сенсационных суицидальных поступков детей и подростков в первую очередь в социальных сетях вызывает своеобразную волну подражания. Также достоверно известно, что после публикации известного романа Гете «Страдания юного Вертера» по всей Европе произошла буквально «эпидемия самоубийств». А ведь эти события происходили под влиянием книжных источников, во времена массовой неграмотности, тогда как сегодня имеем повсеместную экранную зависимость с нерегулируемым потоком информации, влияние которого на растущее поколение совершенно не поддается изучению. Так, например, 53,1% наших респондентов ответили на подростковом сленге, что часто «зависают» в социальных сетях, 14,6% — «я там живу». Безусловно, трудно интерпретировать эти данные в ракурсе изучаемой проблемы, однако совершенно очевидно, что огромное воздействие этих источников информации на «неокрепшие души» могут и вы- зывают деструктивные последствия как психического и эмоционального характера, так и связанные с системой ценностей. Очевидно, что в условиях, когда традиционные институты воспитания детей — семья и школа — теряют свое монопольное значение, с масштабами этих проблем, вероятно, столкнемся в ближайшей перспективе.

Полученные в ходе опроса данные свидетельствуют о том, что наблюдается ситуация дифференциации детей и подростков не только по социально-экономическому признаку, собственно преобладающая часть сельских детей имеет одинаковое социальное положение, скорее, речь идет о группах детей в пределах 10–20%, находящихся в пограничном состоянии: они чувствуют себя социально изолированными, одинокими, нелюбимыми, испытывают эмоциональный дискомфорт, склонны к тем или иным формам девиантного поведения. Соответственно, имеют низкий уровень коммуникативной компетентности, что порождает чувство неуверенности, возможно, неверия в себя. Все эти дети и подростки требуют внимания со стороны референтной группы и, конечно, психологов, юристов, социальных работников.

Катализатором суицидального намерения для них в некоторых случаях может быть даже незначительная причина, к сожалению, это выявляется уже впоследствии. На самом деле, риски суицидального поведения назревают заранее, следовательно, возможности суицида можно выявить и предупредить средствами мониторинга социально-психологического, эмоционального состояния детей и подростков. К числу основных факторов, толкающих к суициду и суицидальному поведению несовершеннолетних, находящихся в группе риска, являются невнимание родителей и педагогов к их проблемам. Это, в свою очередь, связано с практикой реализации основ ювенальной юстиции, повышением ответственности родителей и педагогов, в том числе юридической, совершенствованием уголовного законодательства и правоприменительной практики в части защиты детей от информации, побуждающей к причинению вреда здоровью.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-01300620

Список литературы К вопросу о правовых аспектах профилактики суицидального поведения детей и подростков, находящихся в группе риска

- Положий Б. С. Концептуальная модель суицидального поведения // Суицидология. 2015. Т. 6, № 1(18). С. 6-7.

- Дуткин М. П. Этнокультуральные факторы суицидального поведения // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Акмосова. 2017. № 4(09). С. 42-45.

- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / под ред. В. А. Базарова. М.: Мысль, 1994.

- Камер Р. Дж. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. СПб., 2002.

- Личко А. Е. Типы акцентуации характера и психопатий у подростков. М., 1999. 416 с.

- Семья в кризисном обществе / под ред. М. С. Мацковского, В. В. Фотеевой. М., 1993. 94 с.

- Александров А. А. Нарушение поведения подростков как один из критериев оценки степени психопатизации // Патологические нарушения поведения подростков. Л., 1973. С. 37-48.

- Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1998. С. 195-196.

- Девиантность подростков: теория, методология, эмпирическая реальность / Я. Гилинский [и др.]. СПб.: Медицинская пресса, 2001. 200 с.