К вопросу о происхождении А-образного типа двуколок Минусинской котловины

Автор: Новоженов В.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена наскальным изображениям повозок в Минусинской котловине и их аналогам на археологических памятниках западных регионов Евразии второй половины III - начала II тыс. до н. э. Представлены двух- и четырехколесные повозки с закрытым и открытым кузовом, цельными и составными дисковыми колесами. Для контроля над тягловым животным (вол и корова) использовались петля в носу, носовое кольцо, ошейник, ярмо особого типа и крюки. В результате сравнительно-исторического анализа конструкции и приемов пространственного построения сделан вывод о происхождении древнейшего колесного транспорта Минусинской котловины из западных районов Евразии. Рассмотрены аргументы других авторов о генезисе конструкции составного А-образного дышла из двух жердей на основе трансформации древнейших вариантов запряжки с оглоблями по материалам Гонур-тепе и других памятников.

А-образная двуколка, носовое кольцо, крюк, окуневская культура, ямно-афанасьевская изобразительная традиция, центральная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/14523049

IDR: 14523049 | УДК: 903.27

Текст научной статьи К вопросу о происхождении А-образного типа двуколок Минусинской котловины

Появление колесного транспорта в древнейших социумах Южной Сибири стало значительной вехой их технологического и культурного развития. Исследование этого вопроса позволяет прояснить некоторые спорные аспекты их культурогенеза и ранней истории. На основании детального анализа изобразительных памятников региона [Есин, 2009, 2011, 2012] выявлены наиболее ранние типы колесных повозок, проведена ревизия известных источников, опубликованы уточненные их прорисовки и графические реконструкции, рассмотрены вопросы управления тягловыми животными (исключительно волами или коровами), выделены три способа изображения повозок: вид сбоку, сверху и их сочетание. Отмечено, что наиболее ранние повозки изображались в проекции сбоку. Обоснована связь изображений повозок, тягловых животных и возничих с ритуально-мифологической сферой культуры.

В результате сравнительно-исторического анализа конструкции и выявленных иконографических особенностей Ю.Н. Есиным сделано заключение о происхождении древнейшего колесного транспорта Минусинской котловины из южных районов Центральной Азии. Предложена новая гипотеза генезиса конструкции составного А-образного дышла на основе трансформации древнейших вариантов запряжки с оглоблями. Изложенные Ю.Н. Есиным выводы представляются весьма интересными и заслуживают детального рассмотрения.

Изобразительные памятники

К числу наиболее ярких памятников Южной Сибири относятся многочисленные антропоморфные стелы, на которых, как правило, сочетаются скульптурные изображения лица на торцевой части и различные петроглифы на боковых сторонах. Иногда это просто каменные плиты с рисунками, но почти всегда выбиты личины с отходящими от головы лучами, «антеннами», непонятными отростками [Вадецкая, Леонтьев, Максименков,1980, с. 123–147].

В настоящее время в регионе известны десять хорошо сохранившихся изображений древнейших повозок, девять из которых обнаружены на стелах и плитах из могильников и одно – в составе петроглифического комплекса на горе Тепсей (Усть-Туба-2). Повторное обследование Тунчухской писаницы показало, что там нет двух опубликованных ранее изображений повозок [Севастьянова, 1980; ср.: Есин, 2012].

Плита из д. Знаменки (рис. 1, 1 ). Случайно обнаружена в 1899 г. крестьянином, который, выкапывая подполье, наткнулся на могилу, обложенную с трех сторон и сверху каменными плитами. Погребенный был ориентирован головой на запад. В могиле найдено ок. 70 бронзовых бусин, горшок, бронзовые браслет и нож. Они не сохранились. Плита перекрытия этой могилы с выбитыми изображениями стала объектом нескольких публикаций [Грязнов, Шнейдер, 1926; Грязнов, 1960; Леонтьев, 1970; и др.].

В настоящее время стела хранится в Красноярском краеведческом музее и представляет собой расколотую на две части плиту с изображением женского (?) лица на узкой грани и различными фигурами, выбитыми точечной техникой на правой плоскости (левая разрушена). Изображение лица и петроглифы выполнены в разное время. Первоначально это было типичное для хакасских степей каменное изваяние с тремя глазами, звериными ушами, непонятными отростками, солярными знаками и трудноразличимыми деталями. Петроглифы представлены антропоморфным изображением, фигурами неопределенных животных, горного козла (?) и двух быков. Последние выбиты сплошным силуэтом, одна из них перекрывает солярный знак и изображение неопределенного животного. В нижней части плоскости изображены крытая повозка и два быка, выполненные контурными линиями. Микалентная копия, сделанная Е.А. Микла-

0 8 cм

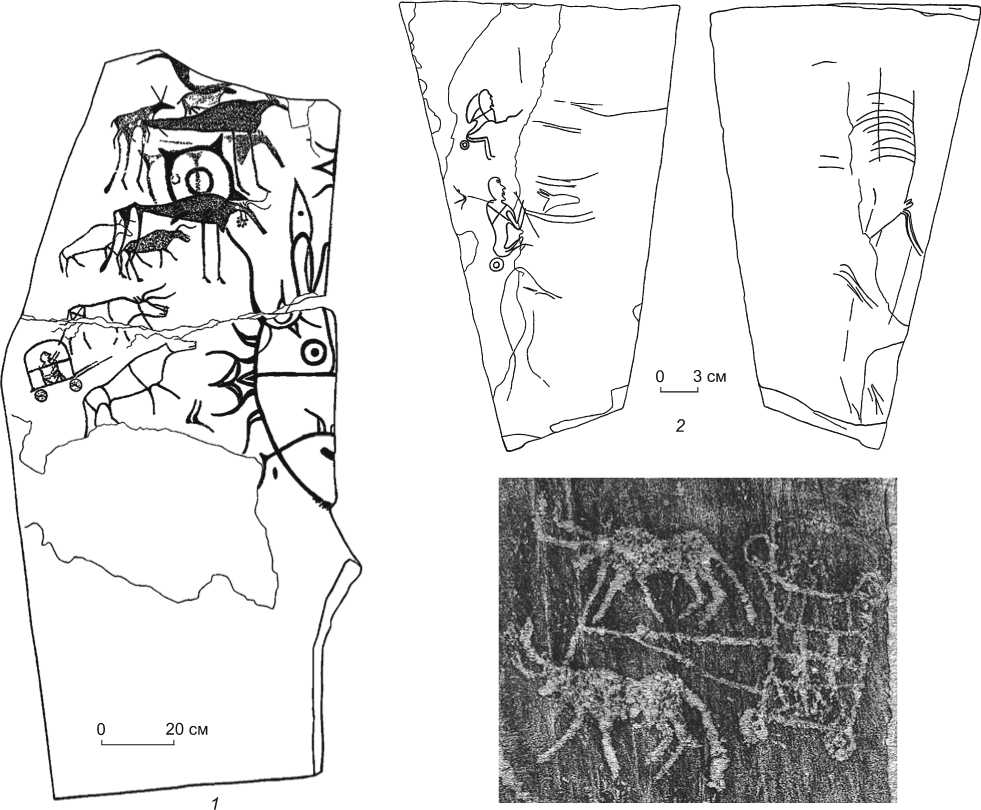

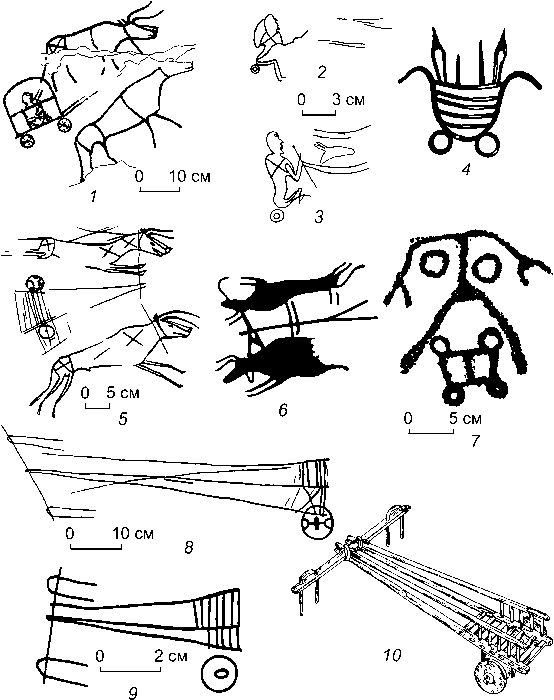

Рис. 1. Изображения возничих и повозок на стелах и петроглифах (по: [Есин, 2012; Байпаков, Марьяшев, 2004]). 1 – Знаменская стела; 2 – плита с могильника Черновая VIII; 3 – петроглифы Кулжабасы.

0 5 cм

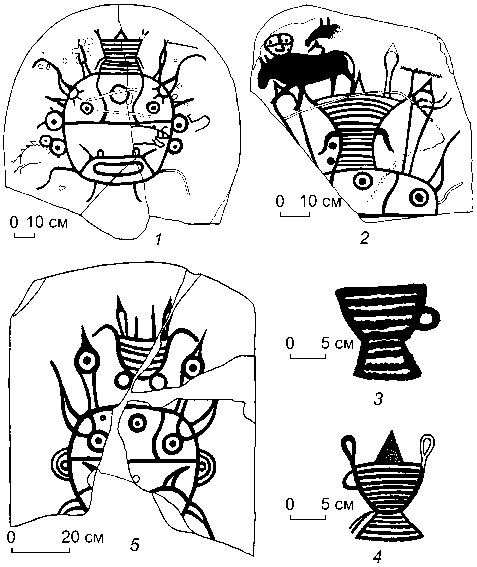

Рис. 2. Сосуды – модели повозок из Венгрии ( 6 , 7 ) и изображения повозки и сосудов-курильниц на стелах из Минусинской котловины ( 1–5 ) (по: [Есин, 2012; Кызла-сов, 1986, рис. 113]).

1 – Ширинский р-н, Хакасия; 2 – Итколь-2; 3 – Кызлас; 4 – Уй-бат-5; 5 – Усть-Бюрь; 6 – Будекалаш; 7 – Сегетсентмартон.

шевич, позволила выявить фигуру сидящего в повозке человека, детали боковин кузова (две перегородки) и специфические выемки на колесах, аналогичные показанным на аскизской двуколке. Отметим, что сама по себе эта находка свидетельствует о той значительной роли, которую фургон с бычьей упряжкой играл в жизни древнейшего населения как Южной Сибири, так и всей степной Евразии. Показанные боковины, перекрытие кибитки и сидящий в ней возничий соотносятся с особой конструктивной деталью древнейших сохранившихся повозок – специальным помостом-сиденьем. Похожая повозка с двумя сидящими возничими изображена на петроглифах Кулжабасы (рис. 1, 3 ) в Южном Казахстане [Байпаков, Марьяшев, 2004]. В последнее время добавились новые находки этой серии (см. далее) – условные изображения «сидящего возничего на колесе».

Плита из кургана у ст. Усть-Бюрь (рис. 2, 5 ). На крупной плите перекрытия мог. 1 окуневского времени выбиты антропоморфная личина и четырехколесная повозка, кузов которой напоминает ладью. Хранится в Минусинском музее. Исследователи памятника отмечают одновременность изображений, «связанных сюжетно» [Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1973; Леонтьев, 1980, с. 68].

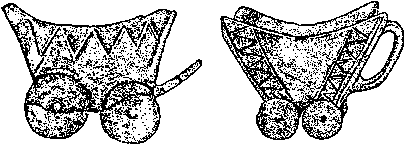

Плита из кургана в окрестностях с. Аскиз (рис. 3). Фрагмент плиты с изображением двуколки использован в качестве углового камня ограды тагарского кургана. Обнаружен Г.А. Максименковым в 1973 г., хранится в Минусинском музее. Двуколка показана «в профиль», дисковое колесо изображено с выемками и может быть определено как облегченное [Леонтьев, 1980, с 68]. Кузов украшен резными линиями, что соответствует особенностям декора на глиняных моделях повозок из Тель-Хуейры и Тепе-Гавра. Изображение двуколки расположено вдоль левого края плиты, частично перекрывает детали личины и нанесено позднее фигур быков. Детальное обследование плиты позволило Ю.Н. Есину выявить второе изображение повозки, меньшее по размеру и расположенное наклонно в правой нижней части плоскости [2012, с. 17].

Плита с могильника Разлив X . На обратной стороне плиты с антропоморфной личиной среди изображений крупного рогатого скота, в средней части композиции, выбита одноосная распряженная повозка (рис. 4, 9 ). Плита служила перекрытием мог. 9, хранится теперь в Эрмитаже. Могильник датирован окуневским временем [Леонтьев, 1980, с. 68].

Рис 3. Фрагмент Аскизской плиты (по: [Есин, 2012, с. 18, рис. 5]).

Стела со средневекового могильника близ улуса Красный Камень. Опубликовано изображение двух быков под ярмом, с дышлом, раздвоенным на конце (рис. 4, 6 ). Условия нахождения стелы неясны. Изображение известно только по рисунку 1887 г. и в настоящее время, вероятно, утрачено [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 131; Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 135, табл. 44; Есин, 2012, с. 18].

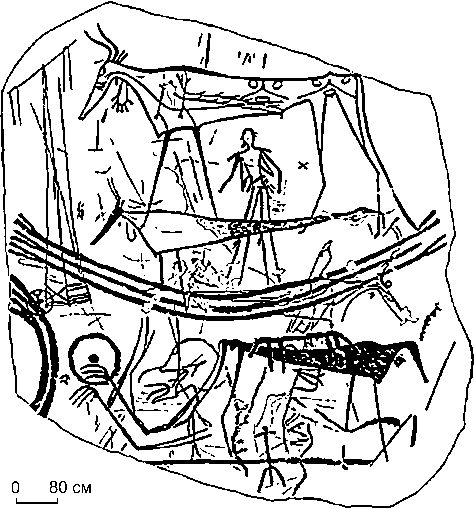

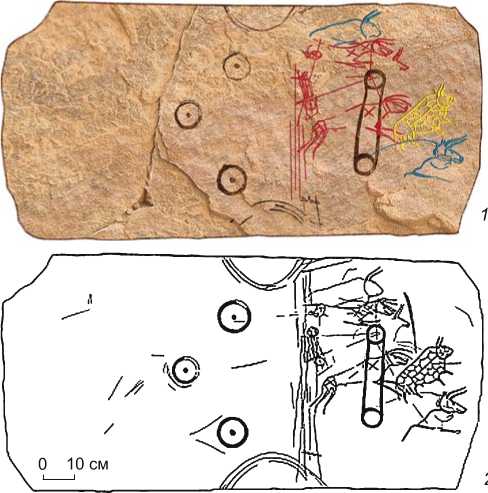

Плита из мог. 2 кург. 5 могильника Черновая VIII. На плите, служившей стенкой могилы и хранящейся теперь в Эрмитаже, помимо известных личин и фигур быков, обнаружены изображения двух А-образных двуколок (рис. 5, 1 ) . Одна из них запряжена парой быков. Второй рисунок частично разрушен: сохранились изображения одного «облегченного» колеса и половины треугольного дышла. Композиция на плите многослойная: «поджарые» упряжные быки перекрывают «тучных» быков, один из которых, в свою очередь, перекрывает более раннее изображение быка, выполненное в совсем другой стилистике; упряжных быков перекрывает (или наоборот – быки перекрывают) «рот» личины, занимающей всю поверхность плиты [Соколова, 2001, рис. 1]. Другая прорисовка этой композиции (рис. 5, 2 ) опубликована Ю.Н. Есиным [2009, 2012]. Автор предполагает наличие на плите только одной А-образной двуколки.

Плита с могильника Черновая VIII. В межкурганном пространстве обнаружена небольшая песчаниковая плитка (хранится в Эрмитаже), на широкой плоскости которой нанесены тонкими резными линиями две миниатюрные фигуры «сидящих возничих на двух повозках» (см. рис. 1, 2 ) [Devlet M.A., Devlet E.G., 2004, abb.1; Есин, 2012, с.17, рис. 4].

Все упомянутые выше изображения повозок обнаружены на стелах и могильных плитах, вероятно вторично использованных в погребальных сооружениях более позднего времени, и находятся в составе явно разновременных композиций, о чем свидетельствуют многочисленные перекрывания изображений и их стилистические различия, а также техника исполнения: выбивка со шлифовкой в двух случаях и гравировка тонкими резны-

Рис. 5. Плита из мог. 2 кург. 5 могильника Черновая VIII.

1 – визуальная реконструкция первоначального вида (по: [Соколова, 2001, рис. 1; Новоженов, 2012]); 2 – прорисовка (по: [Есин, 2012, с. 17, рис. 3]).

Рис. 4. Древнейшие изображения упряжек, повозок и возничих на памятниках Минусинской котловины (по: [Есин, 2012, с. 19–20, рис. 6–9]).

1 – Знаменская стела; 2, 3, 5 – Черновая VIII; 4 – Усть-Бюрь; 6 – Красный Камень; 7 – Тепсей (Усть-Туба-2); 8 – Аскизская плита; 9 – Разлив X; 10 – реконструкция А-образной двуколки.

ми линиями – во всех остальных. Особняком в этой серии стоит одиночное изображение четырехколесной повозки и возничего (?) в составе петроглифического комплекса Усть-Туба-2 на скалах южного склона горы Тепсей (см. рис. 4, 7 ).

Обсуждение

Во всей рассматриваемой серии изображений совершенно определенно выделяются четырех- и двухколесные повозки. Если первые представлены телегами «платформенного», открытого типа и крытым фургоном, то вторые – только А-образными двуколками . Последние существуют в четырех достаточно детальных изображениях, позволяющих подробно изучить особенности их конструкции. Они имеют раму в виде очень вытянутого треугольника, широкая часть кото- рого является кузовом с колесами, а узкая – дышлом с прикрепленной поперечной перекладиной – ярмом. Показаны невысокие боковины кузова, сделанные, очевидно, из жердей. Эти особенности изображений, математический анализ, а также указания известных письменных источников позволили Ю.Н. Есину выполнить достаточно достоверную графическую реконструкцию такой повозки (см. рис. 4, 10) [Есин, 2012, рис. 9].

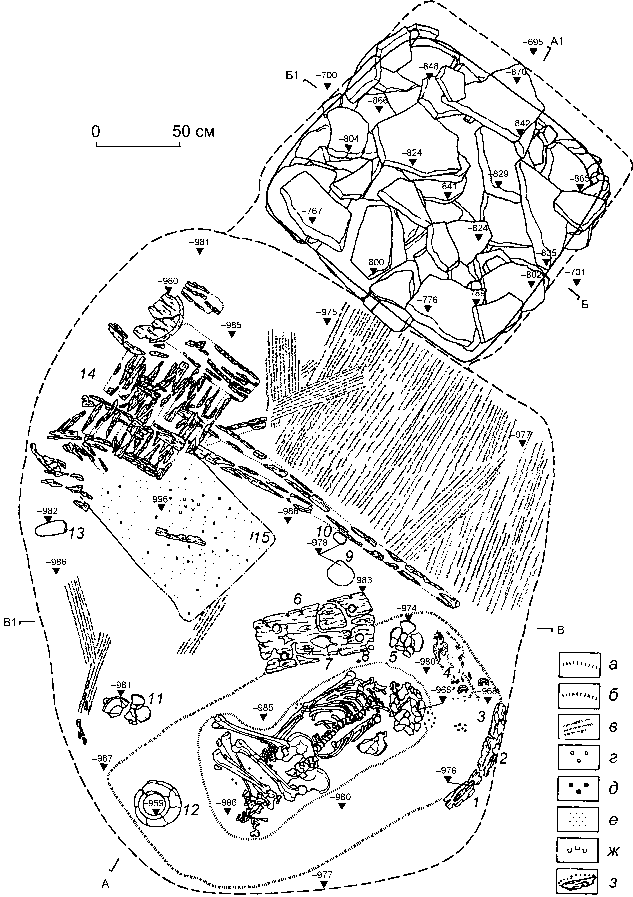

При всей относительно широкой географической распространенности изображений таких двуколок А-образного типа в изобразительных памятниках Евразии абсолютно аналогичная реальная повозка обнаружена в катакомбном погр. 32 (рис. 6) Большого Ипатовского кургана в Ставрополье [Большой Ипа-товский курган…, 2007; Belinskij, Kalmykov, 2004]. Очевидно, что такое поразительное сходство недвусмысленно свидетельствует об источнике и месте про-

исхождения этого типа двуколок. В более позднем Лчашенском могильнике в Закавказье также зафиксированы подобные А-образные двуколки и 75-сантиметровая их модель, однако несколько иной конструкции: без боковин кузова и на трехчастных дисковых колесах [Новоженов, 2012].

Что касается четырехколесных минусинских повозок – телег и фургона, то их реальные прототипы так же хорошо документированы в памятниках майкопско-новосвободнен-ской общности Предкавказья и степной полосы Евразии [Избицер, 1993, 2010; Гей, 2000]. Знаменское изображение фургона, запряженного парой быков , с детальной прорисовкой

Рис. 6. План погр. 32 Большого Ипа-товского кургана (по: [Большой Ипа-товский курган..., 2007]).

а – граница подстилки (бурый тлен); б – граница подстилки (камыш?) и меловой подсыпки; в – циновка; г – охра; д – угли; е – зола; ж – прокал; з – дерево.

1 – крюк бронзовый; 2 – шило бронзовое; 3 – нож бронзовый; 4 – предмет деревянный с бронзовой инкрустацией; 5 – сосуд № 2 глиняный; 6 – поднос деревянный; 7 – нож бронзовый; 8 – бусина бронзовая; 9 – наковальня каменная; 10 – пест каменный; 11 – сосуд № 3 глиняный; 12 – сосуд № 4 глиняный; 13 – терочник каменный; 14 – А-образная двуколка (повозка) деревянная; 15 – наконечник стрелы бронзовый. В насыпи этого кургана найдены также костяная пряжка и глиняный сосуд № 1 (на плане не показаны).

бортов и перекрытия повторяет многие конструктивные особенности телег из новотиторовских погребений; усть-бюрьская «ладья» имеет сходство с венгерскими сосудами – моделями повозок (см. рис. 2, 5–7 ).

Колеса повозок – один из важных элементов их конструкции. В рассматриваемой минусинской серии они представлены в разных вариантах: сплошное колесо; составное, состоящее из нескольких частей; облегченное с месяцеобразными симметричными выемками, скрепленное широким ободом (аскизская двуколка). Справедливо мнение Ю.Н. Есина об отсутствии в этой серии колес со спицами, о которых упоминали некоторые исследователи, опираясь на некачественные прорисовки. Такое разнообразие вариантов указывает на различные способы изготовления дискового колеса: из цельного спила со ствола дерева; из двух-трех составных планок и/или двух сегментов с выемками, соединенных в единое целое специальным ободом-шиной. Большинство представленных колес изображены с круглой в сечении осью. Это, очевидно, свидетельствует о неподвижной оси, на которой вращается пара колес. У аскизской двуколки она показана прямоугольной в сечении. В этом случае ось была подвижной и вращалась в специальных пазах в нижней части повозки вместе с колесами. Такой способ имеет широкие ближневосточные, пред-кавказские аналоги и описан в Ригведе.

Наблюдаемое различие представленных в данной серии колес и способов их крепления на ось может свидетельствовать о технической эволюции в их изготовлении, отмеченной исследователями для синхронных памятников в других регионах, – от простейшего одночастного дискового колеса к трехчастному, а затем и к облегченному за счет выемок, предшествующему самому совершенному в этом эволюционном ряду колесу со спицами и ободом-шиной. Основной мотив такой эволюции состоит в стремлении уменьшить общий вес как самого колеса, так и повозки в целом, увеличив ее грузоподъемность и скорость, сохранив при этом прочность колеса и надежность в его эксплуатации. В таком случае способ изображения колеса может стать индикатором относительной хронологической позиции рисунка.

Ракурс изображения повозки и упряжных животных. Здесь также наблюдается несколько вариантов, при том, что из всей серии только два рисунка содержат изображения упряжных быков и собственно повозок. На Знаменской стеле повозка и сидящий возничий показаны «в профиль», а быки – в положении «один над другим», что соответствует виду сбоку. На плите с могильника Черновая VIII упряжные быки изображены так же, а двуколка – в «плановой» проекции (вид сверху). Третья бычья упряжка (Красный Камень) из этой серии дошла до нас только во фрагментарном виде: сохранились фигуры упряжных быков в традиционной для более позднего времени позиции спинами друг к другу (вид сверху), а от повозки – только центральное дышло Y-образного типа, перекладина(ы) ярма и фрагменты поводьев. Остальные повозки изображены без упряжных животных (если не считать схематичное изображение головы животного на миниатюре с «сидящими возничими» из Черновой VIII) и преимущественно «в профиль».

Анализ всего массива центрально-азиатских петроглифов с колесничным сюжетом свидетельствует о большей древности изображений «в профиль» относительно стандартных в «плановой» проекции. Это касается изображений и повозок, и упряжных животных, и возничего. (Здесь мы не рассматриваем явно средневековые изображения повозок в ущелье Яма-ны-Ус, на Табангутском обо, горе Сулек и некоторые другие.) Наличие ситуации, когда упряжные животные показаны «в профиль», а повозка – в «плановой» проекции, далеко не редкий случай для петроглифов Минусинской котловины. Наиболее древние изображения повозок исключительно «профильные», со временем происходила трансформация ракурса, что могло приводить к одновременному использованию как «вида сверху», так и «вида сбоку» только с одной целью – показать наиболее значимые детали повозок. Эти эксперименты завершились разработкой стандартного канона для более поздних колесниц – изображения упряжных животных спинами или ногами друг к другу, а повозки – в «плановой» проекции.

Относительная хронология всей рассматриваемой серии выглядит следующим образом: к числу наиболее ранних отнесены «профильные» изображения телег на плитах из кургана Усть-Бюрь и из д. Знаменки, наиболее поздних – на стелах из окрестностей с. Аскиз, с могильников Разлив X и Красный Камень (последнее самое позднее), рисунки из Черновой VIII занимают промежуточное положение между этими группами [Есин, 2012, с. 29].

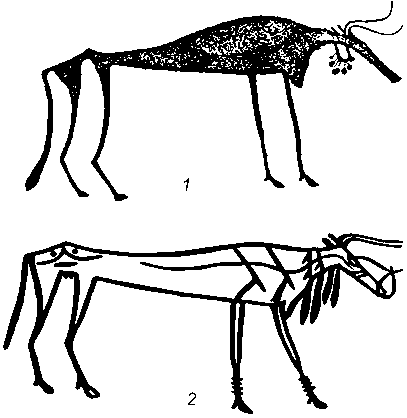

Упряжные животные и способы управления повозкой. Как уже отмечало сь, в качестве упряжных животных исключительно изображены пары быков. Они показаны худыми и поджарыми, в отличие от обычных окуневских быков, тучных и массивных. Ю.Н. Есин объясняет такую разницу тем, что в упряжках использовались волы (кастрированные быки) и, возможно, коровы, как более покладистые. Разное хозяйственное предназначение крупного рогатого скота у окуневцев формировало, вероятно, существенные различия экстерьера этих животных, что и нашло отражение в изобразительных памятниках [Там же, 2012, с. 25].

В специальной литературе высказывалось мнение об использовании окуневцами одомашненной лошади [Миклашевич, 2006], в т.ч. и для запряжки в легкие повозки. Оно основано на наличии изобра- жений лошади с ошейником (могильник Лебяжье), лошадиной (?) головы (Черновая VIII), лошадей с петлями в носу и подобием узды или недоуздка на морде. Однако не все они однозначно могут быть отождествлены с лошадью – в некоторых случаях это, возможно, поврежденные сколами фигуры волов, коров или комолых быков, а полосы на мордах объясняются особенностями окуневского искусства, предполагающего «боевую раскраску» животных

Рис. 7. Окуневские изображения упряжных волов (по: [Есин, 2012, с. 22, рис. 12]).

(у лосей, например) и личин. Не исключено применение примитивного веревочного капцуга или недоуздка в качестве поводка для домашней лошади, но нет пока никаких данных об использовании лошадей для запряжки в двуколки. В окуневских комплексах не обнаружено никаких материальных свидетельств дистанционного управления лошадью – псалиев, например, как в раннеандроновских погребениях, и напротив, имеется ряд указаний на использование носовых колец (или носовых петель из аркана), предназначенных для управления волами (рис. 7).

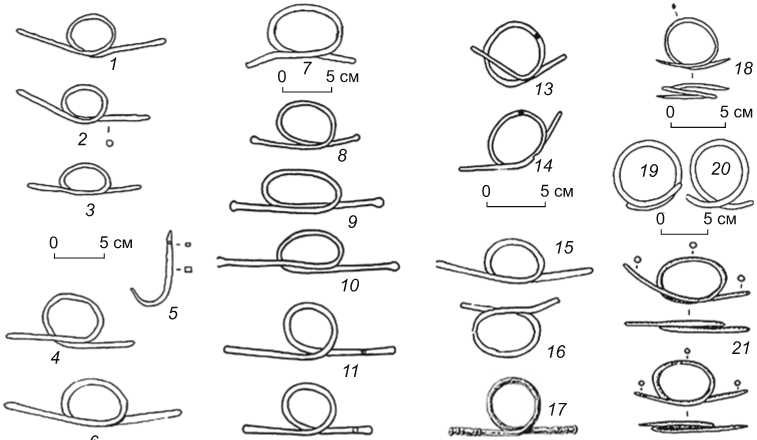

Значительная серия носовых колец (рис. 8) происходит с памятников майкопско-новосвободненской общности [Кореневский, 2011]. Эти носовые кольца найдены, как правило, парами, некоторые со следами кожаных ремней (Бамут), в специальных деревянных коробочках (Венцы), а два зафиксированы непосредственно на черепах быков (группа Марьин-ское-5, кург. 1, погр. 26), причем одно кольцо сохранило положение, в котором оно было вставлено в носовой хрящ животного [Канторович, Маслов, Петренко, 2009]. Установка данного элемента упряжи производилась следующим образом: в носовом хряще молодого животного делали надрез и вставляли в него бронзовую проволоку, затем ее сгибали в кольцо так, чтобы концы заходили друг за друга, последние фиксировались кожаными ремешками. Такое кольцо с прикрепленными к нему веревками-вожжами – стандартный способ управления упряжками с быками в древности. Данная серия носовых колец в

5 cм

Рис. 8. Носовые кольца и крюк с памятников майкопско-новосвободненской общности (по: [Кореневский, 2011, с. 291–293, рис. 83–85]).

1–4 – могильник Клады, жертвенник кургана 11G; 5 – могильник Клады, курган 11G, погр. 26; 6, 15, 20 – кург. 3 у с. Венцы, погр. 4; 7 – Чегем II, кург. 27, погр. 1; 8, 9 – Бамут, кург. 15; 10, 11 – Кубина; 12 – Чишхо, разрушенное погребение; 13, 14 – Ульский аул; 16, 17 – Клады, кург. 4, погр. 1; 18, 19 – Аладжа Хуюк, гробница К; 21, 22 – Майкоп, разрушенный курган.

настоящее время является наиболее древней из всех известных по археологическим материалам на Переднем Востоке [Кореневский, 2011, с. 86].

Вместе с тем минусинские изобразительные памятники демонстрируют дополнительные элементы: ярма-рогатки для более удобной фиксации ярма-перекладины на шеях упряжных животных и ошейники-хомуты, снабженные декоративными элементами. Ярма-рогатки показаны на всех распряженных минусинских двуколках и имеют аналогии в синхронных материалах. В гроте Акбаур (Восточный Казахстан) изображена двухколесная повозка, у которой этот составной элемент упряжи изготавливался из деревянных деталей в виде П-образной рогатины, вставлялся в специальные отверстия в ярме-перекладине. Ошейники широко известны на памятниках Старого Света, применялись в ближневосточных упряжках. Они делались из кожи или ткани, украшались свисающими фестонами либо кистями из шерсти. Ошейник служил для фиксации крепления ярма-рогатки к шее животного, мог использоваться и в качестве поводка, а также для защиты упряжных животных на ближневосточных боевых телегах.

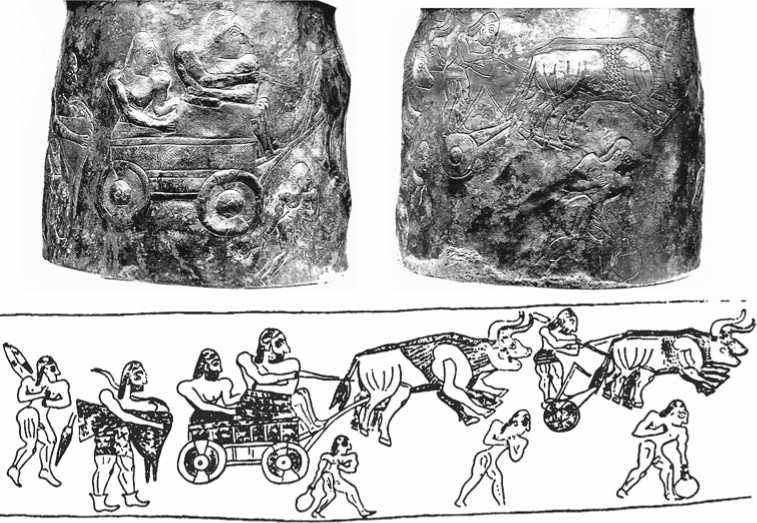

Важным средством дистанционного управления упряжными животными стали специальные предметы – кнут (хлыст) и стрекало. Г-образные стрекала изображены на серебряном сосуде из Бактрии (рис. 9), на многочисленных цилиндрических печатях, «гарпуны» сходного типа известны в материалах Гонур-тепе в Маргиане. Более поздние колесничные комплексы урало-казахстанских степей демонстрируют великолепные образцы стрекал и втульчатых бронзовых крюков, прототипы которых найдены в уже упоминавшемся погр. 32 Большого Ипатовского кургана вместе с А-образной двуколкой.

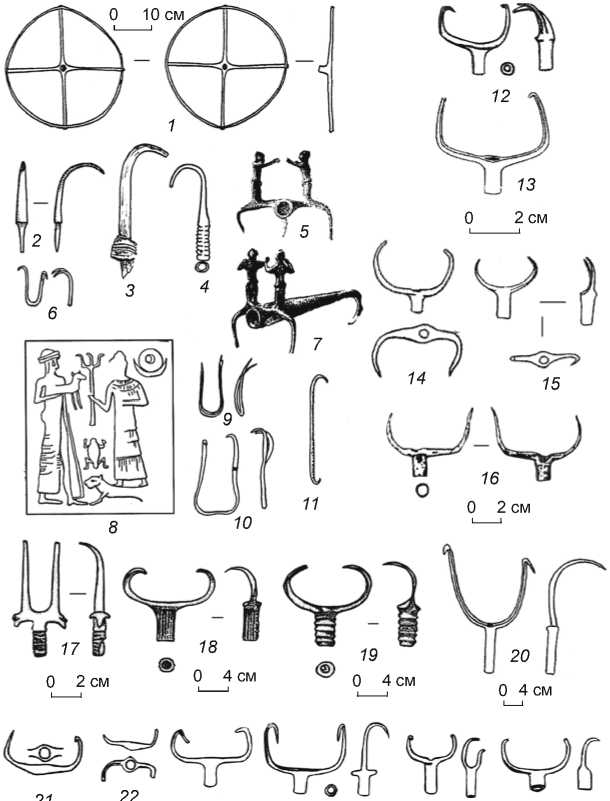

Бронзовые крюки, вилки или трезубцы на длинных деревянных ручках, серийно представленные в материалах майкопско-новосвободненской общности (МНО) в Предкавказье и южно-русских степях, тоже функционально связаны с управлением бычьими упряжками [Там же, с. 85–86, рис. 81, 82]. В материалах МНО в количестве 15 экз. представлены втульча-тые вилки, втульчатые и черенковые крюки, а также скобы (рис. 10). Примечательно, что в одном комплексе с самой крупной вилкой (длина вместе с втулкой 8 см, размах «рогов» 12 см) из этой серии (погр. 5 кург. 31 в урочище Клады) обнаружено бронзовое колесо диаметром 32,5 см, представляющее собой литую втулку с четырьмя отростками, которые стянуты ободом круглого сечения диаметром 4 мм (рис. 10, 1 ).

Окончания «рогов» у всех предметов данной серии острые, они могут быть загнуты в разной степени. Втульчатые вилки украшены паркетным орнаментом, поперечными или продольными валиками, скульптурными изображениями голов баранов [Там же, с. 85– 86]. Это указывает на связь данных предметов с ритуально-мифологической сферой культуры. В древнем Вавилоне трехзубый жезл был атрибутом богини войны Иннаны-Иштар-Анахит [McMahon, Tunga, Bagdo, 2001, p. 212, fig. 9]. Трезубец, как известно, важный

0 10 cм

Рис. 9. Серебряный кубок из Бактрии. Хранится в Лувре (АО 28518). Высота 0,132 м, диаметр 0,143 м.

Рис. 10. Колесо, вилки, крюки и трезубцы с памятников майкопско-ново-свободненской общности (по: [Кореневский, 2011, с. 288–290, рис. 81, 82]). 1, 2, 7, 18, 19 – Клады, кург. 31, погр. 5; 3 – Новосвободная, кург. 2; 4 – ст. Тимошев-ская; 5 – Новосвободная, кург. 1; 6 – Чегем II, кург. 21, погр. 4; 8 – оттиск цилиндрической печати, древневавилонский период, Чагар-Базар; 9 – Андрюковская, кург. 4; 10 – г. Дербент, Дагестанские огни; 11 – Клады, кург. 4, погр. 7; 12 – Чегем II, кург. 21, погр. 5; 13 – Махошевская; 14, 20, 25 – Кубань; 15 – Клады, кург. 11Н, погр. 36; 16 – Погуляево, кург. 1, погр. 3; 17 – Клады, кург. 28, погр. 1; 21 – Псебайская; 22 –

Иноземцево; 23, 24 – Новосвободная, кург. 1, погр. 1; 26 – Бамут, кург. 6, погр. 9.

атрибут греческого бога Посейдона, генеалогия которого восходит к более древнему божеству Гиппиосу – повелителю коней [Langdon, 1989]. Примечательно, что в рассматриваемой серии два втульчатых крюка-трезубца (Новосвободная, кург. 1 и Клады, кург. 31, погр. 5) имеют парные антропоморфные фигурки возничих (?), стоящих друг напротив друга с вытянутыми вперед руками, как будто управляющих повозками. Такой сюжет известен в казахстанских петроглифах эпохи бронзы (изображение на стенке каменного ящика на андроновском могильнике в урочище Тамгалы; в петроглифах Кулжабасы, Каратау) и хорошо иллюст- рируется преданиями о культе «носатых» братьев-близнецов Ашвинов.

Кроме явной культовой функции, утилитарное предназначение данных предметов остается неясным. Высказывалось предположение об их использовании для вынимания мяса из котлов [Куфтин, 1949, с. 280]. Однако, учитывая несомненную полифункционально сть предметов, разницу форм и явный транспортный контекст этих находок, логично предполагать их использование применительно к древнейшим бычьим запряжкам, либо как необходимый инструмент или вид оружия возничего, либо как средство дистанционного управления упряжными животными. Такие предметы на длинной деревянной ручке могли применяться с движущейся повозки для разрушения вражеских построений неприятеля, захвата противника или, что более актуально для животновода, – молодых, только что отелившихся, особей из стада. По аналогии с действием стрекала, функциональное предназначение этих предметов может быть связано с дистанционным управлением упряжными животными во время движения и поворотов повозки.

Выводы

Возвращаясь к изобразительной серии минусинских повозок, отметим, что представленные здесь древнейшие (середины и второй половины III тыс. до н.э.) виды телеги-фургона и А-образных двуколок, запряженных парой быков, демонстрируют ряд прогрессивных инноваций в конструкциях, а также достижений в селекции крупного рогатого скота, не известных ранее в Северной Евразии. Они коренным образом отличаются по устройству от конных упряжек на колесах со спицами – истинных колесниц, повсеместно распространившихся в Центральной Азии в более поздний период. Эти повозки, конструкция которых изначально разрабатывалась для использования только волов и коров, совершенно не приспособлены для запряжки в них эквидов.

Происхождение А-образного типа двуколок, в силу их конструктивных особенностей, может прояснить многие вопросы этнокультурной истории и генезиса ряда археологических культур севера Центральной

Азии и собственно окуневской культуры Южной Сибири. В этой связи рассмотрим подробнее гипотезу о происхождении минусинских двуколок от древнейших вариантов упряжки, с оглоблями, из западных и юго-западных районов Центральной Азии в части ее аргументации [Есин, 2012, с. 34–42].

Действительно, новые находки из Туркмении, особенно из Алтын-тепе и Анау, свидетельствуют об очень раннем знакомстве местного населения с колесными повозками с центральным дышлом – уже во второй половине IV тыс. до н.э. Глиняные модели повозок второй половины III тыс. до н.э., периодов На-мазга IV и V, уже, видимо, снабжены оглоблями для запряжки одного животного [Кирчо, 2009, с. 28–30]. Об использовании оглобель косвенно свидетельствуют и глиняные модели с протомами одного животного, обычно верблюда. В передней части повозки из погребения «царского некрополя» Гонур - тепе выявлены остатки двух жердей, предположительно оставшихся от составного дышла [Сарианиди, Дубова, 2010]. Представляется, что сам по себе факт знакомства с оглобельным способом запряжки совсем не означает его широкого практического использования. В противном случае, мы имели бы значительно большее количество таких источников. Недостатки технологии производства древнейших повозок делали их слишком тяжелыми для одного упряжного животного. Только верблюд мог быть достаточно эффективным в таких конструкциях, однако ареал его обитания ограничен южными регионами. Трансформация двух оглобель в треугольное дышло теоретически могла произойти именно из-за необходимости использования пары быков, способных тянуть тяжелую повозку, однако пока это предположение никак не документировано.

Петроглифические памятники Казахстана (Кара-тау, Сауыскандык), Узбекистана (Нуратау) и вдоль Каракорумского шоссе в Пакистане, по мнению некоторых исследователей, связаны с окуневской изобразительной традицией (как, впрочем, и с сейминско-турбинской) [Швец, 2011, с. 134–138; Jettmar, 1982; Есин, 2012, с. 37], что дает основание для гипотез о контактах окуневцев с Хараппской цивилизацией и их миграциях [Соколова, 2010]. Однако двуколки А-образного типа появляются на территории Индии слишком поздно – только после арийского завоевания (Инамгаон). В указанных регионах не известны окуневские могильники, которые могли бы «картографировать» такую миграцию, и напротив, открыты и изучены памятники ямно-афанасьевского круга (Кара-гаш, Григорьевка-2 и др. в Центральном Казахстане, в Синьцзяне, заманбабинская группа в Зеравшане). В то же время выявленные исследователями контакты, несомненно, свидетельствуют о развитой системе коммуникаций между северной и южной частями Центральной Азии через казахстанские степи.

Запечатленные на центрально-азиатских петроглифах преимущественно четырехколесные повозки древнейших типов демонстрируют разнообразные способы запряжки пары быков, верблюдов, в т.ч. и в многодышловых конструкциях. Так, в ущелье Арпа-узен (хребет Каратау) изображена четырехколесная повозка, в которую посредством оглобель или комбинированного дышла запряжен один верблюд, треугольные дышла показаны у многих телег. Однако все эти важные свидетельства экспериментов и разработок новых конструкций дышла никак не могут служить доказательством изобретения на данных территориях А-образных двуколок, поскольку ни одного их изображения и уж тем более реальной повозки здесь пока не найдено, как и двухколесных упряжек с парой быков в петроглифах. И напротив, известны изображения двуколок иной конструкции – с центральным дышлом, распряженной (грот Акбаур) и запряженной парой верблюдов (Байконур).

В целом предложенная гипотеза требует дополнительной аргументации и дальнейшей проработки. С учетом приведенных выше аналогов минусинских А-образных повозок и фургона следует принять предположение о происхождении окуневской культуры из ямно-катакомбной среды и искать ее истоки в памятниках западной части континента [Новоженов, 1994, 2012; Лазаретов, 1997; Подольский, 2007].